个体可行能力与城市发展水平如何影响农业转移人口市民化

车蕾 杜海峰 靳小怡

摘 要:农业转移人口市民化意愿受个体可行能力与流入地城市发展水平的共同影响。以全国性调查数据为基础,采用分层非线性模型揭示不同可行能力的农业转移人口在不同流入地市民化意愿差异及其影响因素。结果表明:(1)农业转移人口整体定居意愿与户籍转换意愿主要由个人层面可行能力差异造成,定居意愿与户籍转换意愿差异中分别有16.90%和22.91%来自地区发展的差异,主要由常住人口总量、经济水平、社会保障和公共服务供给等宏观结构性因素所致。(2)地区生活水平和劳动力市场活跃程度较高的地区更容易产生聚集经济效应,吸引农业转移人口流入。(3)户籍开放程度高与经济稳健发展的中小城市更吸引农业转移人口落户。因此应从农业转移人口可行能力改善、农村权益有偿退出与流转政策创新、区域间协调发展等方面创新完善。

关键词:农业转移人口;市民化意愿;城市发展水平;户籍制度改革

中图分类号:F323.6 文献标识码:A 文章编号:1009-9107(2021)03-0125-12

收稿日期:2020-10-09 DOI:10.13968/j.cnki.1009-9107.2021.03.14

基金项目:国家社会科学基金重点项目(19ARK005)

作者简介:车蕾,女,西安交通大学公共政策与管理学院博士研究生,主要研究方向为农业转移人口可持续生计问题。

引 言

改革开放40余年,农业转移人口极大地影响了中国社会的发展格局。作为新型城镇化战略推进的主要支点,如何引导农业转移人口在不同规模城市间有序市民化,仍是当前值得探索的重大理论与实践问题。2014年7月以来,各地均出台户籍改革政策以推进有能力在城镇稳定就业和生活的农业转移人口市民化。2015年全国1%人口抽样调查显示,居住地与户口登记地所在乡镇街道不一致且离开户口登记地半年以上的农业转移人口为29 247万人。流动能力是衡量人口经济潜力的良好标准,但农业转移人口在流入城市社会福利较差、发展机会受限并难以获得制度性身份,从而分化出定居、返乡与继续流动等不同的意愿[1]。《2020年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》进一步对不同规模城市落户力度进行了“提档升级”,旨在讓城乡利益分享更为均衡。然而,虽然常住人口城镇化率在快速增长,但户籍人口城镇化率的增长仍主要依靠行政区划调整。在户籍改革制度赋权的语境中,“人的城镇化”仍要以户籍选择的行动逻辑来理解[2]。

随着户籍限制的逐步放松,农业转移人口流动展现出本地流动和异地务工并存、大城市与中小城市并重的新趋势[3]。与此同时,随着农村户籍红利预期的上升,农业转移人口市民化由户籍改革初期的“不能”已转化为“不为”[4],中小城镇人口迁入率下降及“人走户(籍)不迁”现象严重影响了中西部地区“以人为本”城镇化目标的实现。人口的聚集会为城市发展提供了重要的人力资本,城市更好的职业机遇、薪资待遇与生活水平往往是推动人们“进城”的主要因子[5]。在城市化价值体系下,现行户籍制度因其弊端亟需改革已成为学界与政界的共识,但农村户籍制度的内在结构以及与个人能力结合后的演化分析在实证上仍然缺乏讨论。基于研究个体与全国各区域的抽样调查数据,本文试图解析不同城市农业转移人口市民化倾向的影响机制,以期为推进新型城镇化提供有益参考。

一、文献综述

随着实证分析的逐步深入,农业转移人口市民化意愿研究视角逐渐从个人[6]、家庭[7]、社区维度[8]向城市发展状况、外出流动距离[9-10]等视角扩展。以往研究认为市民化意愿的差异不仅仅是经济干预的结果,心理预期、社会融入和不同的生命历程都对城乡流动产生影响。

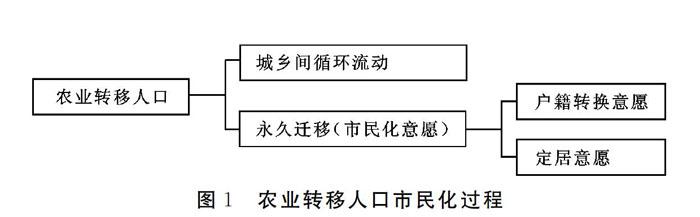

国内外学者针对劳动力迁移问题进行了大量系统研究,其主要关注于城市化进程中城乡移民与全球化进程中的国际移民。Bhning W R认为,移民的发展与定居主要经历发生、定居、生存、发展四个阶段:新移民因工作机会与较高的收入预期迁至流入地,工作与生活稳定后选择定居,最终选择制度性身份的转换以争取应有的合法权利和身份地位[11]。中国新型城镇化背景中的市民化丰富了这一解释(见图1):迁移发生阶段,受城乡劳动力市场收入回报差异的影响,农业转移人口进入不同类型的城市谋求生计,但由于城乡二元劳动力市场分割与户籍歧视的影响,农业转移人口多从事于收入较差、保障水平较低的职业,较难获得升迁机会[12]。部分农业转移人口选择保留宅基地与耕地承包经营权,循环流动于户籍地与务工地之间。另外一部分农业转移人口在城市积累一定务工经验与社会资本后,出于对自身状况和发展前景的理性认知选择定居城市或转换户籍,这一群体在本文中被称为具有市民化意愿的农业转移人口,包含转换户籍与定居两种具体方式。

国内学者对于农业转移人口市民化意愿的观察起源于“推拉”理论,以个体为重心,以家庭为单位,个体社会经济地位、经济体制障碍和家庭禀赋都对市民化产生影响[13],城市务工收入高被视为向城市迁居的最大驱动力。优质教育投资、完善的社会保险、稳定的就业合同显著提升了城市拉力,受雇者单位环境与所有制形式通过对经济地位的提升影响迁移意愿[14]。新劳动迁移经济理论将家庭作为追求利益最大化的主体,家庭依据风险最小化和收入最大化原则做出迁移决策[7]。家庭联产承包责任制为核心利益——土地权益,成为市民化过程中重要的因素[15]。以北京、上海、广州为例,城市间的经济差异对于农业转移人口迁移意愿的影响有限,“幸福感”与“获得感”等非经济因素也会起到了关键作用[16]。

以往关于赋予农业转移人口城市居民身份和社会权利必要性的研究,主要以流动人口个体为研究单位,缺乏不同城市的分析,研究忽视了对具体城市制度发展与实践的指导意义。因此本文将研究问题限定为在新型城镇化背景下,中西部地区农业转移人口在城市高收入引力作用下,迁移至不同规模城市后如何做出定居城市和转换城市户籍的生计策略选择。

二、理论框架与研究假设

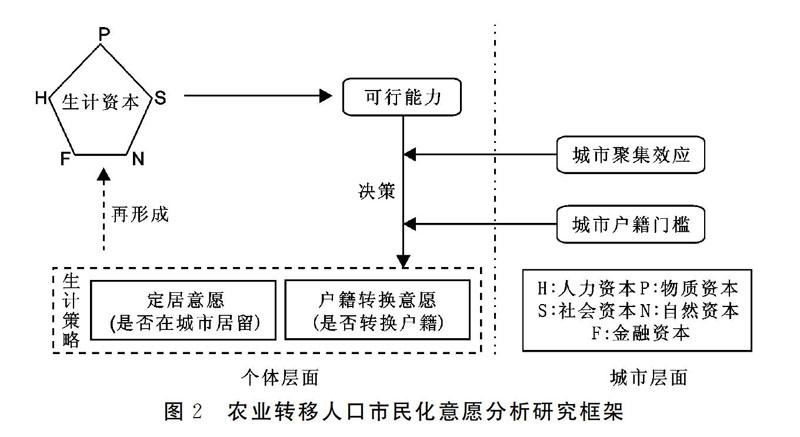

大量农业转移人口在城镇化进程中实现了“制度身份”与“生活方式”的现代化转变。尽管个人定居意愿与转换户籍意愿存在不同生计风险等级,但其本质上是个体可行能力、外部环境与个体生计策略之间的关系。

(一)个体可行能力与市民化意愿

阿马蒂亚·森将可行能力和工具性自由看作扩展实质自由的主要手段,通过福利转化可以诱导产生行为[17]。处在一定外部生存环境中个体在生计决策中发现并利用机会的能力被定义为可行能力[18],其更加关注人本身能力的发展和对外部环境的主动适应。城镇化进程中可行能力的表达日趋多元,市民化的过程实质是农业转移人口实现生计可持续发展的过程。利用可持续生计框架可以对贫困个体的赋权与生计资本状况、生计资本与发展意愿之间的联系进行分析[19];生计资本的可及性与农业转移人口市民化过程中的能力需求相吻合,可以作为个体可行能力的测度[20];人力资本决定就业信息获取与决策能力,其所内涵的生存技能、知识与劳动能力提升了农业转移人口参与非农就业的劳动力回报[21];社会资本中再生性社会资本显著提升了农业转移人口市民化的可能[22];金融资本代表农业转移人口携资转移与流动的能力更强,市民化行为所带来的生计风险冲击较小,则更倾向于市民化;物质资本中生产性工具数量与技能为农业转移人口城市生存提供先备条件与非正式就业机会。因此,农业转移人口仍受到农村社会经济因素和权益制度的“拉力”,部分可行能力的表达受农村社会相关因素影响削弱。土地权益相关的农地政策对市民化意愿的产生存在负向影响:强调公平的农村土地确权制度因保障了农村成员权而为农业转移人口带资进城提供了可能,但也因土地的依恋效应而抑制了农地退出[23]。

本研究将市民化界定为农业转移人口凭借自身可行能力选择不同生计活动,并由此创造生存所需收入水平的策略选择,包含定居城市与户籍转换意愿两项内容。生计资本可及性与农村资源共同组成了个体与家庭的可行能力,从而建构了农业转移人口做出风险最小与效益最优的行动逻辑[24]。基于此,本文提出以下研究假设:

假设1:农业转移人口个体可行能力越高,市民化意愿越强;

假设1.1:农业转移人口个体可行能力越高,定居城市意愿越强;

假设1.2:农业转移人口个体可行能力越高,户籍转换意愿越强。

(二)城市发展水平与市民化意愿

在“一乡多城”的流动循环中,市民化意愿的改变主要通过城市“拉力”因素体现。城乡、区域间客观存在的资源差异及其感知影响了个体迁移意愿的空间分化。城市作为农业转移人口社会与经济活动的主要空间,就业回报与依托产业布局所形成的城市规模紧密相关。较大城市的规模经济效应提升了劳动生产率,提升了平均工资,扩充了就业岗位[25],从而强化了迁移意愿。同时,城市社会公共服务的普及与质量提升对于农业转移人口城市嵌入具有显著的拉力。较强的经济实力为非竞争性公共服务支出预算与渠道建设提供了保障,人文环境、交通运输等“软实力”则通过“共享”降低了固定投入,各行各业通过“互相学习”形成了专业化竞争[26-27]。与大城市相比,小城市劳动力市场化与公共政策支持有限,公共服务较难产生规模聚集效应,反而增强了人口向大城市集聚的趋势。基于此,本文提出假设2。

假设2:流入地城市发展水平越高,农业转移人口定居城市意愿越强。

对市民化意愿的解构离不开户籍政策改革的影响,这体现在不同等级城市政府对获得城市户籍身份的限制以及城乡户籍之间权利与福利差。基于社会发展对公平与效率的要求,我国户籍制度的重要特点在于不同类型城市改革力度差异较大,且呈明显的价值等级化[28]。地方政府是理性利益的追求者,以其地方利益最大化的傾向推行着各自的户籍制度改革[29],城市规模、政策偏向、行政地位等都是地方利益最大化的公因子[30]。城市规模异质性和其提供的社会保障强度形成了各个城市不同的户籍壁垒[31],进而制约了农业转移人口进行户籍选择。城市规模越大,公共产品支出负担越大,市民化成本就越高,这使得大规模城市政府制定的户籍制度更为严格。户籍改革空间越小,因户籍“歧视”而造成的福利损失越大。新型城镇化与乡村振兴的背景下,农业转移人口可能“被迫”获得难度较小的中小城市户籍,据此本文提出研究假设3。

假设3:流入地城市发展水平越高,农业转移人口户籍转换意愿越低。

综上所述,本文构建了基于个体层面与流入地城市层面的农业转移人口市民化意愿分析框架(见图2)。

三、数据、变量测量与方法

(一)数据来源

本研究数据来源于2017年12月开展的“全国百村外出务工人员调查”,充分利用西安交通大学等7所大学在校生寒假返乡社会实践,分层随机抽取城镇化水平低于60%的人口流出大省(山东、湖北、河北、江西、安徽、四川、甘肃、河南、山西、陕西、湖南),各省中利用简单随机抽样获取农业转移人口家庭户样本。样本覆盖我国西部、中部、西北、华北、西南地区525个行政村,包括18~45岁共5 219个劳动力样本。在删除不符合本研究目的案例后,本研究最终使用样本量为3 983个,这些样本来自172个市级单位,有效率为76.32%。除了个人层面调查数据以外,本文还利用《中国统计年鉴(2017年)》《城市统计年鉴(2017年)》与各省市《2017年国民经济和社会发展统计公报》收集了城市发展层面数据资料,合并成一个包括个体和地级市层次的多层数据集。

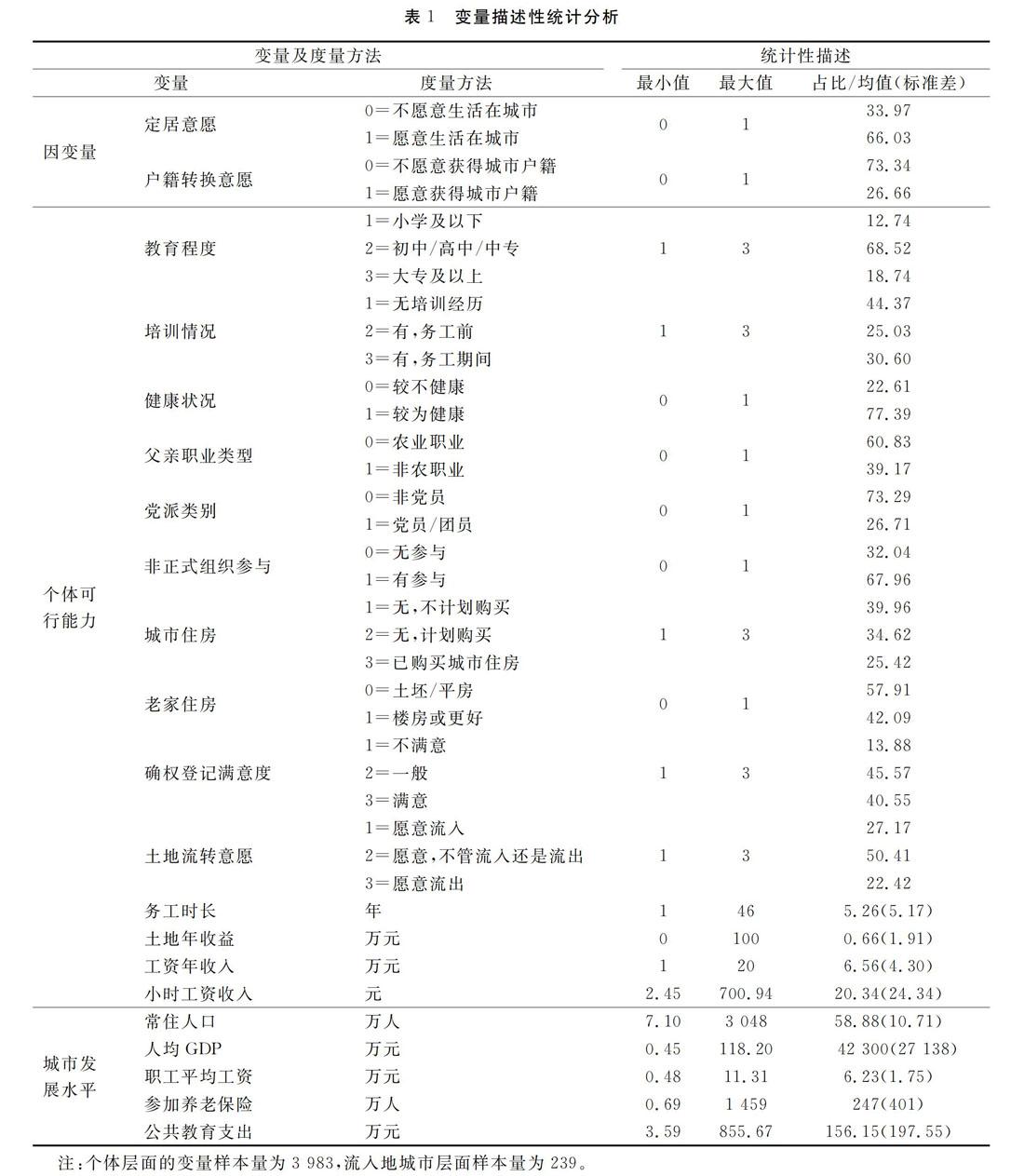

(二)变量及测量方式

1.因变量为户籍转换意愿和定居城市意愿,通过询问“您以后准备在哪里长期发展或者定居”测量定居城市意愿,将选择“老家农村、乡镇”设置为无定居城市意愿;通过询问“如果您打算获得城市户口,希望未来多少年内获得”,将选择“99年”设置为无户籍转换意愿。

2.自变量为农业转移人口可行能力,通过生计资本与农村权益状况进行测量,每一组变量根据以往研究与数据特征细化处理,统计结果见表1。采用教育程度、技能培训、务工经验和健康状况代表被访者人力资本状况。将父辈职业类型和组织参与作为私人关系型社会资本和组织型社会资本的测度[32],农村老家住房状况表征家庭物质资本特征,土地收入和工资收入代表农业转移人口在流动过程中依托自然资本和就业所得的金融资本特征。借鉴以往研究中城市宏观特征测度指标,本文最终选用城市市区人口、地区人均GDP、职工平均工资、养老保险参保人数和公共财政教育支出作为重要的城市发展因素在之后的回归计算中,本研究主要使用z-score标准化方式处理以上变量,以消除变量量纲的影响。 。

(三)分析模型

基于调研数据,本文采用广义分层线性模型以降低可能存在的空间自相关问题。基本原理在于将因变量的变异分解为两部分,从属于同一群体内的个体特征差异(组内差异)和寓于不同群体间的差异(组间差异),从而揭示群体变量和个体变量对于行为或意愿的影响。本研究将影响市民化意愿的因素分为个人和流入地城市两个层次,第一层分别寓于第二层,第二层容纳了第一层的所有个体。首先,由于同一城市不同个体生计特征的个体未来发展意愿可能相互关联,违背了样本间必须相互独立的原则。其次,在理论上个体生计特征无疑会受到城市发展水平的影响,即城市层面的变量极有可能导致因变量的变异。最后,通过零模型检验因变量的变异是否因被调查者务工城市之间的差异而异。

零模型即随机效应的单因素方差分析是将农业转移人口个体与城市层次变量均纳入自变量中,主要分析两个层次之间的差异是否对自变量有显著的影响。通过零模型检验,可以将影响市民化意愿的方差分解为农业转移人口个体层面与城市层次两方面,利用两个方差之比可得组内相关系数ρ=τ2/(σ2+τ2),ρ越大则表示城市层面对因变量的影响越大,而这种情况也预示着仅从个体层面对市民化意愿进行常规回归存在较大偏差[33]。

本研究因變量均为二分类变量,采用Logit模型进行零模型的构建。

农业转移人口个体层次:P(ωij=1)=πij

Log[πij/(1-πij)]=Yij

Yij=β0j+γij

城市层次:β0j=γ00+μoj

组合模型:Yij=γ00+μoj+γij

式中ωij=1表示流入到城市j的第i个农业转移人口愿意定居城市或拿到城市户籍;πij表示流动到城市j的第i个农业转移人口愿意定居城市或获得城镇户口的概率;Yij表示流动到城市j的第i个农业转移人口市民化意愿函数;β0j表示在流动到城市j的因变量函数Yij的截距;μoj表示城市层次模型的残差项。

随机截距模型表示为不同流入地农业转移人口市民化意愿具有不同随机截距,在个体层次的截距项方程中纳入反映城市特征自变量及误差项,并将个体层次误差项设定为固定值,其模型表达为:

yij=β0+β1χ1ij+β2χ2ij+…+βnχnij+μoj+γij

四、分析结果

(一)市民化意愿描述性统计结果

1.市民化意愿存在个体差异。表2显示了农业转移人口市民化意愿体现出“转移不转户”的基本特征。随着城市竞争日益激烈,生活成本的上升将部分可行能力较低的农业转移人口推出大城市,推入中等城市甚至农村,以保持生活成本与收益之间的平衡。分视角来看,女性较男性更倾向生活在城市。以流动距离为例,就地就近务工的个体较异地务工个体更倾向于改变居住安排来扩大家庭发展空间,但户籍转换意愿更低。相比于异地务工,早出晚归的就近务工方式优势明显。在实际收入差异不大的前提下,在一定程度上解释了农业转移人口返乡务工或创业比例逐步增多的现实。新生代农业转移人口更倾向于成为城市居民,而老一代农业转移人口更倾向回到老家。随着工作年限的增大,他们中的大部分劳动能力下降,自身养老、医疗保障需求增强,在综合考虑后,将会逐步沉淀到家乡附近的中小城市。

2.去大城市生活仍是首要选择。农业转移人口的城乡流动状态除了受到个体因素影响之外,与流入地城市社会发展状况与户籍改革水平紧密相关。基于《国务院关于进一步推进户籍制度改革的意见》对城区人口规模的划分,本调查发现,约有5.1%的农业转移人口流动到中小城市(100万人以下),37.76%流动到了大城市(100~500万人),流入特大城市(500~1 000万人)与超大城市(1 000万人以上)的比例分别为34.88%与22.26%。由于调查所选取的242个市级单位不能代表全国整体的流动状况,因此本文采用2017年流动人口动态监测调查数据重新计算了农业转移人口的流动状况,样本量为169 989。结果显示:流动到中小城市的农业转移人口约占11.95%,流动到大城市的约占33.28%,流入特大或超大城市的比例分别提升到31.31%与23.46%,本文数据对于中国流动人口总体状况具有一定代表性。

图3显示不同城市农业转移人口市民化意愿存在结构化的差异。随着城市规模的扩大,农业转移人口居留意愿逐步提升,近七成农业转移人口愿意在超大城市就业与生活。农业转移人口对于户籍转换持有“不为”态度,居住意愿约高出户籍转换意愿2倍,多数农业转移人口选择在此定居一段时间后再次流动。与大城市相似,流动到中小城市的农业转移居民的定居意愿与转换户籍意愿比例相近。由于城市间人口调控的影响,中小城市以其较低的生活成本和较为完善的公共服务最大程度地满足了农业转移人口“离土不离乡”的发展意愿。但不可回避的是,与大城市相比,中小城市虽然放开落户限制,但仍较难满足农业转移人口家庭经济诉求和发展愿景,理性“权衡”后其仍选择外出“见见世面”,这更多表现在新生代农业转移人口中。由此可以看到大城市生活与发展仍是实现农业转移人口“进城”发展与完成身份“蜕变”的首要选择。

(二)农业转移人口市民化意愿分层非线性回归结果

1.零模型检验结果。农业转移人口市民化意愿的差异是由其所处城市发展水平和其个体与家庭特征的差异共同决定的,市民化意愿的差异与城市发展水平差异更为关联(见表3)。

零模型检验中组间差异均不为零,这表示将农业转移人口所处的城市特征纳入多层模型有助于提升模型参数估计的精确性。具体地,被访者定居在流入地城市的个体层面差异为0.275,城市层次发展差异为0.056,定居意愿中83.10%的差异被个体层次特征所解释,16.90%的差异来源于流入地地域间的差异;将户籍转换意愿设定为因变量时发现城市层面差异为0.046,个体层次差异为0.155,77.09%的差异来自于个体层次变量,22.91%的差异寓于城市间差异化的发展水平中。这表明流动到不同城市的农业转移人口获得居住地城市户籍的意愿差异不仅受到个体资本和不同城市发展水平差异的重塑,同时定居意愿差异中个体因素的影响更大,而户籍身份的转变意愿更需要户籍改革的利好政策。

2.生计资本、城市特征与市民化意愿。将生计资本特征和城市层面变量共同纳入模型中,表4分别探讨了其对于农业转移人口定居意愿(模型1与模型2)与户籍转换意愿(模型3与模型4)的影响。

以教育程度、健康状况为代表的农业转移人口人力资本是市民化意愿的重要推力。受教育水平高、参与非农培训与务工经验丰富的农业转移人口市民化意愿更强,更有助于剥离农业生计方式,加速定居城市或更换户籍。同时,教育程度与健康状况在一定程度上代表着对政策的理解与接受力,教育程度高和健康状况良好的农业转移人口更可能成为新一轮户籍制度改革的受益者。以父辈职业为代表的先赋性社会资本存量与市民化意愿正相关,社会网络中蕴含的潜在就业信息提升了城乡预期收益,促使个人所拥有的社会资源与城市社会有了进一步融合的可能,在社会融入层面提升了农业转移人口市民化倾向。农村老家住房状况代表了农业转移人口的物质资本,拥有良好城市住房的个体市民化优势明显。农村土地承包收益的提升推动了户籍转换意愿但抑制了定居城市意愿形成。结合现实背景,现行土地确权登记制度回应了农民在市民化冲击下权利诉求的变化,多元且分离的权益诉求导致部分农业转移人口在面临定居城市选择时,需要保留土地的社会保障与风险抵御功能,土地收益越高的農业转移人口往往面临劳动时间与空间分散、劳动内容重复等现实,较低的农业生产率导致剩余劳动力无法转移出农业产业,降低了家庭生计选择的可行能力,从而阻碍了迁居城市意愿的形成[34]。通过增强土地权利的市场交易和配置功能,可以实现土地的财产价值,特别是在面临“以户籍为特征、以权力为实质”的身份转换时,农业转移人口会在农业收入和非农就业中进行理性选择,以权力交换来获取收益,这一点可以在土地流出意愿对市民化的影响中得到印证。老家住房状态体现了农村土地权益在城乡流动中的“拉力”作用。城市工资收入、家庭土地收益和家庭存款等金融资本持有越多,农业转移家庭越愿意迁居城市或转换户籍。

因此,生计资本状况代表的可行能力显著影响了农业转移人口市民化意愿,研究结论验证了假设1.1与1.2的合理性。一方面,高可行能力群体处于社会结构中的较优阶层,掌握更多社会资源,在举家聚居迁移、住房状况改善等方面拥有更多机会,在职业进入与晋升等方面拥有更多信息,在个体层面比低可行能力群体更具优势,因而在城乡流动过程中更易定居城市。同时,可行能力优势影响对社会风险的态度和判断,专用型人力资本、社会资本较高的个体,风险预期会显著减小[35]。当农业转移人口面临生计决策时,优厚的生计资本存量为抵御迁移带来的社会风险提供了可能。

城市方面,经济发展水平与农业转移人口迁居城市意愿正向相关。经济水平高、社会保障与公共服务更为健全的大型城市更易吸引流动人口定居。人均GDP等变量代表了人口和劳动力配置的效率,较高生活水平和劳动力市场活跃程度高的地区更易产生聚集效应。低技能门槛部门中农业转移人口有更大概率可以匹配到与预期收入和个人能力相当的劳动力岗位。研究验证了假设2。

城市人均GDP、职工平均工资、公共教育支出与户籍转换意愿呈现负向相关关系,城市户籍可获得性差异与地区发展水平的交互作用对落户城市造成了显著影响。较高的经济体量和健全的社会保障与公共服务提升了城市户籍的“含金量”,也同步提高了落户“门槛”。大城市较高的生活成本降低了户籍迁入的主动性,多数农业转移人口无法完成“此身安处是吾乡”的身份转变。一方面,大城市高企的房价与生活成本、复杂的落户指标体系仍然是其在城市落户的现实桎梏。而随着中小城市产业、工资收入和居住条件的改善,加之近年来部分中小城市完全放开落户限制,“外来”农业转移人口正在逐步沉淀入中小城市。同时,随着乡村振兴战略的深入推进,土地确权登记和公共服务制度的城乡对接进展顺利,部分农业转移人口基于自身可行能力而选择“携资进城”,进而摆脱农村社会的束缚,逐步在家门口的城市中安家。以上发现描绘了农业转移人口“打工在城市,落户在家乡”的现实图景,结果验证了假设3。

五、主要结论与讨论

本文利用全国农业转移人口大样本和城市数据对农业转移人口市民化意愿进行分析,发现农业转移人口倾向生活在大城市,但对户籍转换持有“不为”态度,这受到个体可行能力与城市发展水平的双重影响。农业转移人口市民化意愿总体呈现分化趋势,市民化的主阵地仍在城市,大城市仍是农业转移人口流动的首要选择,并正在逐步分化特大城市人口压力。农业转移人口在“一乡多城”的循环流动中会首要选择大城市,之后倾向在中小城市转换户口,但大城市居留意愿高扬表明农业转移人口目前仍处于“打工在城市,落户在家乡”的初级迁移阶段,并未出现向农村迁移的“逆城镇化”现象。随着农村户籍预期红利的上升,部分农业转移人口选择“人走户(籍)不迁”的逆市民化路径。在大城市“不能”成为市民,在中小城市观望而“不为”,导致城市就业与生活方式和“农民工”身份属性的持续二元分裂。另一方面,农业转移人口生计资本特征并没有绝对影响其市民化意愿,城市层次特征在16.90%和22.91%的水平上对定居市民化意愿和户籍市民化意愿产生影响。与城市规模相关的户籍制度改革力度对于农业转移人口市民化的引导作用显著。由于户籍利益协调带有明显的“选择性”,渐进式户籍制度改革与城市持续提升的城镇化发展水平之间存在着不同步、不协同,因此农业转移人口往往在进入城市后的终身就业周期中呈现“有来有去”的特征,从而无法在流入地城市内“沉淀下来”[36],必须经历多次流动才可以在中小城市里实现安居乐业。

加快农业转移人口市民化,是未来较长一段时间里城镇化发展的重要目标。推动1亿农业转移人口稳定进入城市,有序定居是社会经济发展新常态,更是在创新体制、制度创新的宏观格局下对经济社会发展的新挑战。本文通过个体与城市层面特征对于市民化意愿及其形成机理差异的分析,总结目前市民化进程的一般规律,提出以下政策启示:

1.在制定农业转移人口的发展对策时,要关注提升农业转移人口就业政策的完善和实施,以提高其可行能力。就业是最大的民生,更是农业转移人口跨越“隐形户籍墙”可行能力的重要来源[37]。城市政府应健全不基于“户籍身份”的劳动力市场政策,以保证职业与阶层分化突破这一刚性壁垒[38]。破除影响平等就业的制度障碍与歧视性制约,疏通利益表达渠道,缓解农业转移人口城市定居风险。

2.以“降風险、促就业、保发展”为思路,关注农业转移人口城乡循环流动过程的“风险”与“痛点”,提升市民化能力。以“覆盖全体、贯穿终生、跟踪培育”为原则,健全以企业、职业院校和各类培训机构为依托的“求职岗位技能提升创业”立体“菜单式”在城培训模式,满足劳动力市场多维需求。

3.应进一步深化农村权益流转试点工作,提升农业转移人口“携资进城”能力。在尊重农业转移人口个人意愿的前提下,地方政府应设计出操作性较强的土地流转运作机制,盘活农村土地存量资源,提升农村权益与资本作为农业转移人口有偿退出与灵活运用的积极性。

4.各级政府依据自由裁量权进行户籍改革时,还需注意到不同城市间农业转移人口市民化空间的协调关系。城镇化发展不但要做到农业转移人口“出得去,回得来”[39],更应当保证其“出得去,留得下”。大城市间应制定一致化的户籍准入标准,构建户籍准入积分互认机制,有序推进有能力的农业转移人口进城落户,缓解流动人口的管理压力。卫星城应作为吸纳农业转移人口就业的主导区域,营造区域城市一体化发展理念。中小城市应一手抓“吸引力”,鼓励发展劳动密集型产业与创新性服务业,扶持家庭服务业与中小微企业发展;一手抓“向心力”,围绕产业聚集发展要求,量身订制符合务工者需求的人居环境与配套设施,提升公共服务水平。

参考文献:

[1] World Bank.World Development Report 2009:Reshaping Economic Geography[R].Washington,D C:World Bank,2009:21-22.

[2] 魏后凯.当前“三农”研究的十大前沿课题[J].中国农村经济,2019(4):2-6.

[3] 李强,陈振华,张莹.就近城镇化与就地城镇化[J].广东社会科学,2015(1):186-199.

[4] 吴波.基于户籍新政解构下农业转移人口市民化推进路径的重构[J].华东经济管理,2015,29(3):97-103.

[5] TODARO M P.A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less Developed Countries[J].The American Economic Review,1969,59(1):138-148.

[6] 韩俊.跨世纪的难题:中国农业劳动力转移[M].太原:山西经济出版社,1994:19-20.

[7] STARK O.Migration in Less Development Countries:Risk,Remittances,and Family[J].Finance and Development,1991,28(4):431-452.

[8] 文军.农民的“终结”与新市民群体的角色“再造”——以上海郊区农民市民化为例[J].社会科学研究,2009(2):118-125.

[9] 杨传开.中国多尺度城镇化的人口集聚与动力机制[D].上海:华东师范大学,2016:70-71.

[10] 宁光杰,李瑞.城乡一体化进程中农民工流动范围与市民化差异[J].中国人口科学,2016(4):37-47.

[11] BHNING W R.Studies in International Labor Migration[M].UK:Palgrave Macmillan,1984:71-77.

[12] 盛亦男.流动人口居留意愿的梯度变动与影响机制[J].中国人口·资源与环境,2017(1):128-136.

[13] LEE E S.A Theory of Migration[J].Demography,1966,3(1):47-57.

[14] 周密,张广胜,黄利.人力资本、社会资本与市民化抑制[J].中国人口·资源与环境,2012,22(7):134-137.

[15] 杜巍,牛静坤,车蕾.农业转移人口市民化意愿:生计恢复力与土地政策的双重影响[J].公共管理学报,2018,15(3):66-77.

[16] 齐嘉楠.流动人口离城意愿实证研究——基于北京、上海、广州三市调查的初步分析[J].人口学刊,2014(5):80-86.

[17] 阿马蒂亚·森.以自由看待发展[M].任赜,译.北京:中国人民大学出版社,2002:7-30.

[18] CHAMBERS R,G CONWAY.Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for the 21st Century[M].UK:Institute of Development Studies,1992:1-11.

[19] ELLIS F.Rural Livelihoods and Diversity in Developing Dountries[M].Oxford:Oxford University Press,2000:16-17.

[20] 高进云,乔荣锋,张安录.农地城市流转前后农户福利变化的模糊评价——基于森的可行能力理论[J].管理世界,2007(6):45-55.

[21] 陈昭玖,胡雯.人力资本、地缘特征与农民工市民化意愿——基于结构方程模型的实证分析[J].农业技术经济,2016(1):37-47.

[22] 程诚,边燕杰.社会资本与不平等的再生产——以农民工与城市职工的收入差距为例[J].社会,2014,34(4):67-90.

[23] 朱要龙,刘培培,王树.农地制度、土地依附效应与半城镇化问题研究——基于人口农村退出视角[J].人口与经济,2020(2):47-62.

[24] 叶俊焘.转型时期农民工留城意愿之再审视——一个可行能力和工具性自由的框架[J].浙江社会科学,2017(8):72-85.

[25] COMDES P P,G DURANTON, L GOBILLION,et al.Estimating Agglomeration Economies With History,Geology and Worker Effects[M].Chicago:University of Chicago Press,2010:15-66.

[26] 陆铭.大国大城:当代中国的统一、发展与平衡[M].上海:上海人民出版社,2016:61-65.

[27] 叶俊焘,钱文荣.不同规模城市农民工市民化意愿及新型城镇化的路径选择[J].浙江社会科学,2016(5):64-74.

[28] 刘小年.农民工市民化的共时性研究:理论模式,实践经验与政策思考[J].中国农村观察,2017(3):27-41.

[29] 王瑜.户籍制度改革的困境:理性利益主体的视角[J].贵州社会科学,2017(3):147-154.

[30] 段巍,吴福象,王明.政策偏向、省会首位度与城市规模分布[J].中国工业经济,2020(4):42-60.

[31] 张文武,欧习,徐嘉婕.城市规模、社会保障与农业转移人口市民化意愿[J].农业经济问题,2018(9):128-140.

[32] 赵立新.城市农民工市民化问题研究[J].人口学刊,2006(4):40-45.

[33] 陈俊华,陈功,庞丽华.从分层模型视角看出生人口质量的影响因素——以江苏省无锡市为例[J].中国人口科学,2006(3):52-60.

[34] YAN X,S BAUER,X HUO.Farm Size,Land Reallocation, and Labour Migration in Rural China[J].Population,Space and Place,2014,20(4):303-315.

[35] 韩雪,张广胜.预期就业风险、就业动机与进城务工人口就业选择行为研究[J].人口与经济,2014(6):79-90.

[36] 蔡昉.农业劳动力转移潜力耗尽了吗?[J].中国农村经济,2018(9):2-13.

[37] 刘传江,程建林.双重“户籍墙”对农民工市民化的影响[J].经济学家,2009(10):66-72.

[38] 王小章,冯婷.从身份壁垒到市场性门槛:农民工政策40年[J].浙江社会科学,2018(1):4-9.

[39] 贺雪峰.乡村的前途:新农村建设与中国道路[M].济南:山东人民出版社,2007:81-82.

How Do the Individual Capability and the Inflow Regional Development Level Affect the Willingness of the Agricultural Populations Citizenization?

CHE Lei,DU Haifeng,JIN Xiaoyi

(School of Public Policy and Administration,Xian Jiaotong University,Xian 710049,China)

Abstract:The willingness of the agricultural populations citizenization is affected by the combination of individual capability factors and the inflow regional development factors.In this paper,we use the national survey data and Hierarchical Generalized Linear Model and reveals the mechanism of structural adjustment of regional characteristics to the average willingness of the agricultural populations citizenization.The results show that(1)the difference in capability is the main factor and more than 16.90% and 22.91%of the total settlement willingness and hukou transfer willingness difference of Chinas floating population come from regional differences,mainly due to the macrostructural factors,such as total permanent population,economic development level, social security level,and public service supply.(2)The regions with higher living standard and more active labor market are easier to form aggregate economic effect and attract the inflow of the rural migrants.(3)The medium and small cities with higher openness of hukou and more stable economic development are more likely to draw the migrants to change their hukou status.So efforts should be made in improving the agricultural populations individual capability,innovating the polices of the paid withdrawal and transfer of the agricultural populations rights, and enhancing the coordinated development of different regions.

Key words:transfer of agricultural population;willingness to be urban citizens;urban development level;reform of hukou system

(責任编辑:董应才)