村域干群关系的影响因素及其作用机理

贺栋豪 胡少杰

摘要 干群关系直接影响村干部对村民的组织动员效果,进而影响政策的执行、乡村治理目标的实现以及和谐社会的构建。以H旗W嘎查村村干部、村民为调研对象,通过半结构化深度访谈收集材料。在建构主义扎根理论方法的指导下分析发现,影响村域干群关系的因素可以分为表层因素和深层因素两类。表层因素即涉及一些可感知的价值,其直接影响群众心理状态,进而影响群众对村干部的心理认同程度。而深层因素虽并非直接影响群众对村干部的心理认同程度,但却对村域社会的干群关系产生重要影响,是营造和谐干群关系不可回避的核心议题。在此基础上,进一步探讨了各影响因素之间的作用机理,为促进村域干群关系从干群矛盾走向干群和谐提供了较好的政策切入点。

关键词 乡村;干群关系;影响因素;作用机理

中图分类号 D422.6文献标识码 A文章编号 0517-6611(2021)10-0232-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2021.10.059

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

The Influencing Factors and Action Mechanism of the Relationship between Leaders and Groups

HE Dong-hao,HU Shao-jie

(School of Public Administration, Inner Mongolia University, Hohhot, Inner Mongolia 010070)

Abstract The quality of the relationship between the cadres and the masses directly affects the effect of the organization and mobilization of the villagers, which in turn affects the implementation of policies, the realization of rural governance goals and the construction of a harmonious society. This study takes the cadres and villagers of H Banner W Village as the research objects, and collects materials through semi-structured in-depth interviews. After analyzing under the guidance of the grounded theory of constructivism, it is found that the factors affecting the relationship between the village cadres and the group can be divided into two types: surface factors and deep-seated factors. The surface factor is the perceived value, which directly affects the psychological state of the masses, and then affects the degree of the masses psychological identification to the village cadres. Although deep-seated factors do not directly affect the peoples psychological identification to village cadres, they also have an important impact on the relationship between cadres and the masses in the village society, which is an unavoidable core issue for building a harmonious relationship between cadres and the masses. On this basis, the mechanism of the various influencing factors is further explored, which provides a better policy entry point for promoting the relationship between the cadres and the masses in the village from the contradiction between the cadres and the masses to the harmony between the cadres and the masses.

Key words Village;Cadre-group relationship;Influencing factors;Action mechanism

農村的繁荣稳定关系到国家整体的繁荣稳定,构建和谐的农村干群关系也是党和国家农村工作的重要政治任务。在农业税费改革之后,一系列惠农政策出台,国家和农村、农民的关系由资源攫取转变为资源输入。乡村基础设施建设在不断提升,农业在不断转型升级,农民的获得感、幸福感显著提升,党群、干群关系正得到有效舒缓。但在部分地区,党群、干群冲突,群体上访事件不断,“小官巨腐”“特权思想”的现象仍然存在。这严重腐化了党的政治生态,消解了乡村治理的效能。随着乡村振兴、精准扶贫等众多国家战略及工程的实施,村域社会的干群关系又出现了新矛盾。因此,对于影响干群关系的因素进行研究,尤其是村域社会的干群关系的研究,既有理论意义,也有现实意义。

1 文献回顾

学术界对“干群关系”的研究已经产生了许多具有代表性的成果,其中吴清军[1]在2002年便从干群冲突的村庄中窥视乡村中的权力运行、利益博弈以及乡村秩序。赵瑞政[2]在对肇东市农村调研的基础上对干群的信任关系、干群信任存在的问题和成因进行了系统的研究和分析。良好的政治互信,将会加强群众对政府合法性的认同[3]。但在我国却表现为“央强地弱”的差序信任格局[4]。马维强[5]从话语分析和话语实践的角度,对干群关系的历史构建进行了阐述与讨论。与此同时,党的历届领导人的讲话以及重要论述中均对党群、干群关系,如何处理人民内部矛盾进行了科学的阐释。例如,毛泽东同志提出从关心农民关心的生活问题入手,建立干群之间的信任关系。邓小平同志提出将问题摆在群众面前,获得群众的认同和理解,和群众一起解决问题[6]。江泽民同志从党群、干群关系出发,对人心向背与党的长期执政和政权兴亡的关系做了科学的论述[7]。然而,随着我国城镇化和社会转型的不断深入,干群关系也发生了新的变化。其中,张曦[8]提出在精准扶贫过程中,村干部的权力被压缩,同时也塑造了新的干群关系。干群冲突也体现出了新的特征,其中张文宏等[9]在实证分析的基础上,梳理了对当代社会的几种冲突,具体为贫富冲突、劳资冲突、干群冲突、阶层冲突、民众与政府冲突。然而,针对干群冲突,学者们倾向于去探讨其产生的原因。大体可以分为以下几种原因,首先村干部作风浮夸、干群“心墙”、特权思想[10]将会使得干群之间距离疏远,是引发干群矛盾和冲突的重要诱因。相反,紧密的干群关系将会对农民的行为产生积极的作用[11]。其次,村干部的激励诱因不足也使得村干部出现“在其位不谋其职”,进而引起干群矛盾[12]。再次,贺雪峰[13]提出城乡资源分配方式也是影响干群关系的重要因素。最后,村干部不仅具有“政府代理人”和“当家人”的双重代理角色[14],同时也是追求个人利益最大的化的“理性经济人”[15]。村干部扮演的角色差异将会影响到干群关系以及乡村治理状况[16]。对此,为舒缓干群关系,改善乡村治理现状,文丰安[17]提出要用法治思维疏解干群冲突和矛盾。干群之间应该是鱼水相依的关系[5],加强干群互动也可以使农户对精准扶贫政策产生满意的影响[18]。

综合看来,目前学术界关于干群关系的研究,较多关注从村干部的代理角色的差异及其行为的视角切入,将干群关系冲突归因于干部服务群众的意识薄弱、干部能力不足、假公济私、群众素质有待提高、干群之间没有建立起完善的沟通机制等若干层面[19]。虽然,这样的论断具有一定逻辑推理的合理性和实践的解释性。但没有构建起一个分析干群关系影响因素的理论框架。所以,该研究运用格拉泽(Glaser)和施特勞斯(Strauss)提出的扎根理论的研究方法对访谈材料进行分析,从中挖掘有效信息,提炼有关影响干群关系的影响因素,并在基础上进行理论构建。这对于进一步系统地研究干群冲突的形成具有重要意义。

2 研究设计:基于扎根主义理论的理论构建

2.1 研究设计

该研究以E市W嘎查村为研究的“田野”,将村域干群关系作为研究的问题焦点,将干群关系中的“干部”限定为村级组织的主要负责人。通过收集乡镇政府存档的“村民上访事件的通报”、村民深度访谈材料,加上笔者在乡镇府工作经历的实践经历在建构主义扎根理论方法的指导下进行质性分析。此外,该研究依据学术研究惯例,对被调查对象的名称作了技术化处理。

在数据收集阶段大体可以分为3个阶段,第一,选举若干村民进行访谈,初步了解E市W嘎查村干群关系的现状,根据访谈结果,修正访谈提纲。第二,根据第一阶段修正后的访谈提纲,该研究分别调研了E市乡级领导干部,村级领导干部,以及W嘎查村村民数十人进行半结构化的深度访谈。并在通过饱和度检验之后停止收集。第三,根据上一阶段收集的数据材料进行开放式编码、主轴编码、选择性编码,从材料中挖掘概念范畴之间的内在联系,从而进行理论构建。

2.2 编码过程

编码遵循扎根理论研究方法的开放性编码、主轴编码、选择性编码的过程。

首先,通过质性分析工具NVivo 12对访谈资料逐字逐句贴标签,形成概念化的初始节点编码。

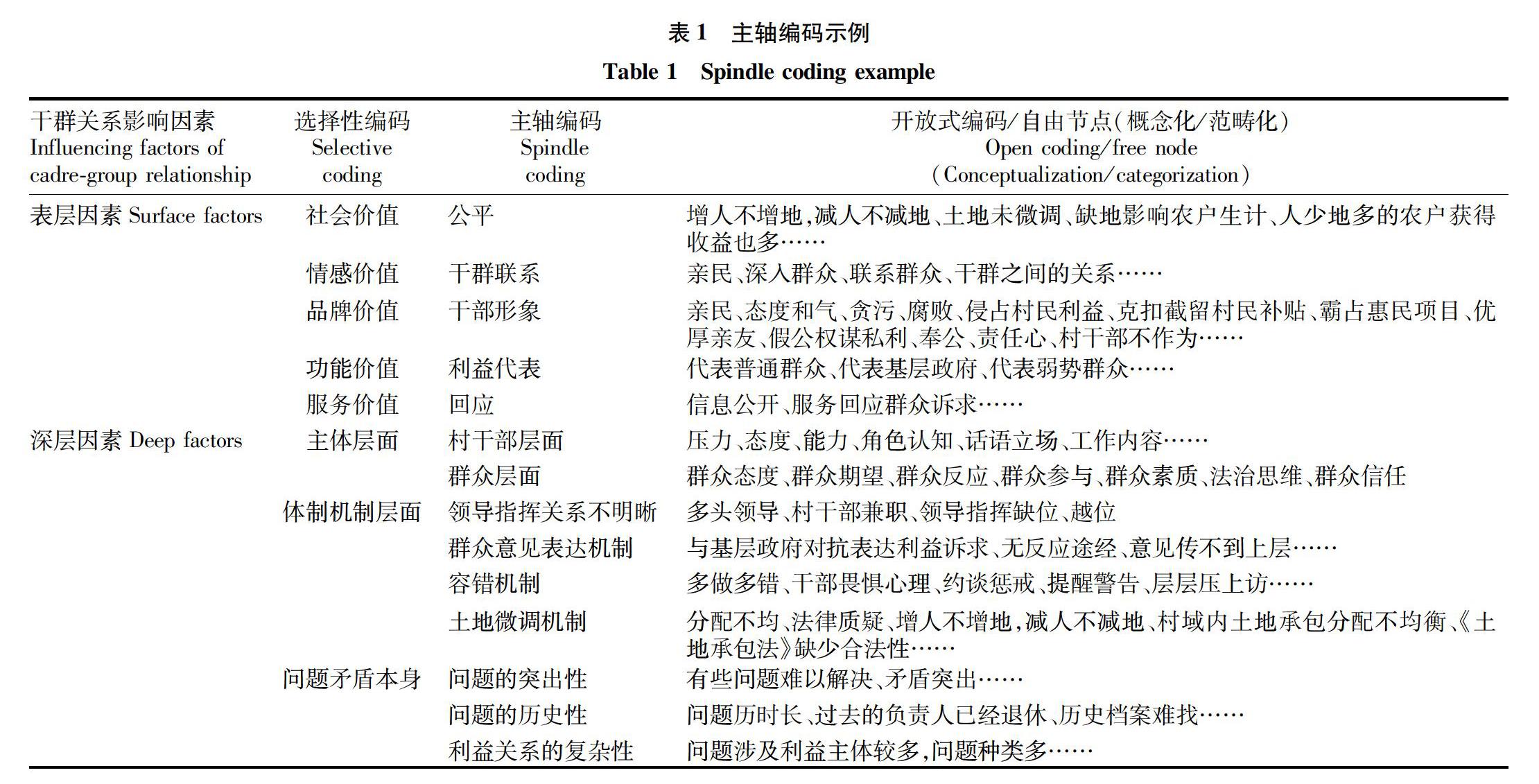

其次,在自由节点编码得到标签结果之后,通过寻找具有相同概念联系的类属,进行初始范畴化的过程。从而发现和建立自由编码节点之间的逻辑联系,实现由自由节点向树状节点的过渡,得到了表1中14个主要范畴。

再次,在主轴编码的基础上,通过梳理故事线,进行选择性编码。从而发现核心范畴与其他范畴之间的关系,构建了干群关系影响因素的理论模型。如表1所示。

最后,该研究在对第13个对象的访谈结果进行编码时,没有发现新的概念、新的范畴,或者是概念与范畴之间的联系,发现已经达到了饱和状态。因此,停止访谈。

3 干群关系影响因素的模型解释

如表1所示,影响干群关系的因素可以分为表层因素和深层因素。表层因素,主要涉及到群众对于社会价值、情感价值、品牌价值、功能价值、服务价值等方面的感知。即村干部的态度、行为及工作结果是否真正代表人民群众利益,是否回应群众诉求,是否保持公平公正,是否保持与群众的血肉联系,是否保持一个廉洁、奉公、守法的干部形象。群众对这些价值的感知将会直接影响到群众的主观感受以及群众对于村干部的认同和评价。除此之外,还有一些影响干群关系的因素,主要涉及干群关系主体特点、问题矛盾特点及体制机制问题3个层面。这些因素主要通过间接的形式对群众的价值感知产生影响,进而间接地影响群众对村干部的心理认同。这些影响干群关系的因素是深层因素,是不易被发现的因素,但却对村域社会中和谐干群关系的形成产生重要的影响。这类影响因素的具体解释及作用机理分析如下。

3.1 影响干群关系的深层因素

3.1.1 体制机制层面。

3.1.1.1 村民意见表达机制不健全。

在W嘎查村中,群众对村干部缺乏信任。一方面是因为在群众与政府产生意见分歧时,村干部作为村民的“当家人”,不会代表村民积极与基层政府谈判。村民也无法通过村委会和村干部来表达自己的意见和诉求,其诉求也没有得到积极回应。另一方面,地方政府基于维稳压力,“层层压上访”。村委会作为维稳的第一条防线,通过一些手段及措施“压制”群众上访。群众在长期“失语”的状态下,不满的情绪并没有因此消解,反而更容易受刺激与村干部形成对立,甚至也会出现恶意举报、辱骂、匿名威胁的极端现象的产生。村民意见表达机制的不健全,使得部分村民采取了暴力对抗、消极不配合、沉默等形式来表达自己的态度利益诉求。

3.1.1.2 领导指挥关系不明晰。

镇村之间“指导关系”不明晰,村主任不是上级指派任命的,既不是国家公务员,也没有国家行政或事业编制。依据《宪法》《村民委员会组织法》《中国共产党农村基层工作组织条例》,村干部一方面需要辅助基层政府执行行政任务,处理一些行政性的工作;另一方面又作为群众的委托代理人,需要处理一些村庄性的事务。虽然,镇村之间是“指导关系”,而非“指挥关系”。但是相关法律法规又没明确“指导”的边界,因此使得基层政府的指导权限无限扩张。再加上乡政府控制着资源,并负责村干部的“补贴”的发放。因此,基层政府可以对村干部产生具有实质性的影响力。虽然,村干部在名义上是“协助”,但面对上级的工作任务,也不得不执行。正如基层干部L所言“即便村干部和驻村书记有意见分歧和矛盾,但是由于驻村书记一般是从县市下派至乡村,行政级别高于村干部,因此,村干部更多的角色是服从”。所以,由于自上至下的职责同构,以及项目制工作过程中各主体与村干部的权责不清,使得村干部在自身角色的认同方面、利益代表方面以及工作内容取舍方面均出现了偏差。因此,正如村民J所言“政府叫他(村干部)做事,跑得比谁都快,村民有问题找村干部,一推再推。”此外,乡村其他下派组织、人员与“村支两委”之间分工的不明确,也导致了村干部对于自身角色、职能认知的偏差。村干部在面对从市县下派下来的第一书记时,迫于对“行政级别”“地位”“资源”“权威”等方面的压力而不得不“靠边站”。

3.1.1.3 容错机制不完善。

群众对村干部有较高的心理期望,希望村干部能带领村民致富。然而,在调研中有村民反映“村干部都在处理一些琐碎繁杂的事务,很少具有开创性的工作”。因此,群众对村干部的期待和其实际工作存在一定落差,这其中一个重要原因就是容错机制不完善。如基层干部L所言“动不动就找你(村干部)喝茶、约谈,多做多错,那我就干脆不做了”。所以,从中可以看出,目前干部的容错机制不够完善,干部尝试和试错的空间较小。因此,也束缚住了村干部的手脚,使其更多地是按部就班地工作,背离了村民选举民选干部的最初期望。

3.1.1.4 土地动态调整机制不完善。

土地确权的出发点是为了稳定农户的土地承包经营权,然而在村级组织缺乏土地承包动态调节机制的情況下,这不仅意味着新增人口在30年的土地承包年限内无法获得土地承包权,也意味着其必要的生计来源无法获得有效的保障。土地不仅是农民重要的生产资料,同时也是生态补贴等其他各类补贴发放的参照标准。因此,农民所承包的土地面积越大,所获得的补贴及生产性收入也越多。虽然理论上缺地少地的农民可以通过土地流转获得土地进行耕种。但通过租赁获得的土地,一方面需要支付额外的高额的租赁费用,压缩了村民的收益空间;另一方面,又因为土地租期较短,农户没有稳定合理的预期,所以不敢在租赁的土地上进行过分投资,生产效率也因此受到“抑制”。相反,部分地区通过“增人增地,减人减地”的进行土地承包权动态微调机制,强化了村民对于乡村共同体的认同[13]。但大部分地区,采用“增人不增地,减人不减地”的“休克性”措施。虽然这种“休克性”措施的操作成本较低,避开了土地调整时所面临的各种烦琐的程序,以及新的问题和矛盾的产生[20]。但却损害了新增人口的“权益”,这也必然成为影响村域社会干群关系的一个重要因素。例如,部分新增人口,生在农村,长在农村,但却没有获得土地承包权。这些村民因为其“法权”被所谓的“制度”剥夺,所以对“国家”“政府”“干部的工作”充满怨言。

3.1.2 问题矛盾本身层面。

受国家法律、社会治理体制机制、文化传统、乡村习俗、熟人社会关系等多重因素的影响。以及伴随着土地征收、土地流转以及宅基地“三权分置”的提出,近些年农村土地问题越来越复杂,涉及的利益也越来越多、越来越敏感。因此,综合看来,当下乡村社会中面临的问题具有矛盾的复杂性、历史性、涉及主体的多元性、利益的多重性等特点。这不仅对村干部的工作能力是个考验,而且对我国的基层治理的体系也是个考验。对这类问题的处理过程中,稍有不慎就可能激化干群矛盾。因此,群众对村干部工作结果的价值感知,不仅是因为村干部工作不到位,而且也受问题矛盾本身复杂性的影响,使得处理结果没有达到群众的心理预期。

3.1.3 村干部层面。

3.1.3.1 村干部角色、身份认同与行动逻辑。

首先,关于村干部是否属于国家公职人员范畴一直没有定论,因此也造成了村干部在日常工作中由于双重角色的冲突,不可避免地陷入两难的境地。一方面,村干部要坚决地维护国家的权威;另一方面,要维护村民的利益,从而获得自身在乡村治理中的合法性地位。虽然,村民委员会不属于国家行政组织,村干部也不属于国家公务人员。但在实践过程中,由于行政压力、政策传导、补贴诱因,使得村民委员会,还是村干部在内容和形式上已经出现准行政化的倾向,代替基层政府承担了较多的行政职能。此外,村民委员会属于自治组织,村委会主任实行民主选举。从自治精神来说,村委会及村委会主任都应该是作为大多数村民的代表,是统一集体偏好、表达集体偏好的一个民选代表。村干部与村民之间的关系是委托—代理人的关系。因此,为了获得村民的支持,回应村民的诉求,村干部也会受村民的“舆论”压力而选择性地回应村民的诉求。此外,村庄内部一些强势村民或是因为“有关系”“有后台”,或是一些上访、检举的活跃分子给村干部的正常工作带来不小的压力。因此,为了获得这些强势村民的政治支持,平息村庄的舆论,村干部有时也会选择优先回应强势村民的利益。与此同时,村庄中的弱势村民由于“无后台”“无关系”,也不像强势村民“活跃”“强硬”,对村干部也构不成非常显著的威胁。所以,村干部的行动逻辑往往是权衡得失向强势的一方妥协,甚至会出现通过损害弱势村民的利益来回应强势村民的利益来赢得强势村民的支持。而弱势村民往往由于多次利益诉求表达失败后选择沉默,或是与村干部对抗,干群关系逐渐僵化。

3.1.3.2 村干部工作、执行力、工作成果与群众评价。

村干部的工作态度、执行力与工作成果是群众评价干部的几个重要维度。首先,村干部对群众事情上心,体现了其在态度层面的认真和负责,会赢得群众对于村干部的好感。相反,部分村干部由于承担了较多基层政府委托的工作任务而态度傲慢、趾高气扬。这样的干部形象伤害了人民群众的情感,脱离了群众,也影响了村域社会的干群关系。

其次,是执行力的层面,部分村干部个人能力较强,能积极回应群众的诉求,解决群众遇到的问题。因此,这类村干部,群众较为认可,评价较高。然而,影响村干部执行力的因素,一方面是其承担了较多基层政府委托的其他职能,因此,村干部陷于各类繁杂的“政务”中,无暇顾及“村务”。另一方面,村干部基本是村民兼职,村干部作为普通村民中的一员,其能力有限,难以及时有效地回应村民的诉求,解决村民面临的困难。

最后,村干部的工作结果是影响干群关系的一个极其重要的因素。群众对干部的评价具有明显的结果导向。村干部的工作成果能惠及群众,群众有明显得获得感,群众则对村干部的工作评价也越好。但也会因村干部工作结果的不符合群众的期望而“一票否决”。例如,W嘎查在新一轮土地确权过程中,部分缺地少地的村民拒绝“土地确权”签字。然而,部分村镇干部未经村民准许,强行代签。就结果而言,“增人不增地,减人不减地”的“结果”引起了缺地少地村民的强烈不满。因此,缺地少地的村民也仅仅因此次事件对村干部缺乏信任,拒绝配合村干部的其他工作。此外,在“资源下乡”“项目下乡”的过程中,普通村民和村干部之间存在信息不对称。虽然,在目前“留痕监管”“一卡到户”的资源下达方式中,村干部无权直接进行资源分配。但村干部可以利用信息的逆差,通过选择“为谁上报”“为谁申请”的形式“优厚亲友”或自己优先占用一些扶持项目。因此,无论村干部工作态度是否热情、是否积极。在结果面前,“群众眼睛是雪亮的”,村干部的行为结果是否公平,是否公正,是否在全心全意为人民服务,群众的感受最为深切。其行为结果有失公平,甚至利用公职谋私利,贪污腐败均会“透支”村民对村干部的信任,“透支”村民对公共权力的信任,损害良好的干部形象。

3.1.4 群众层面。

3.1.4.1 群众法治思维欠缺、法律意识薄弱。

部分群众法治思维欠缺,法律意识淡薄。因此,群众在参与一些市场经济活动的过程中,面临利益纠纷或利益受损但又找不着责任主体时,便将村委会、乡镇政府视为最后的“替罪羊”。正如村干部L所言“有些事情本属于村民和其他市场主体之间的利益纠纷,应当走司法程序,但部分村民不讲道理,围堵乡政府工作大楼,干扰正常工作秩序,制造网络舆论效应”。村民这种遇事“找政府”的行为逻辑也恰恰体现了村民对于政府职能理解的偏差,将政府视为无所不包的无限责任政府。其“大闹大解决”的维权逻辑也更进一步体现了其法律意识和法治思维的欠缺。

3.1.4.2 群众对于村庄“政治”态度漠然。

群众参与村集体事务积极性较低,较多的关注自身利益,对于对集体利益、公共利益关注度较低。正如村干部L所言,“开大会到不齐的现象经常出现”,W嘎查甚至因换届选举选票收集不全,由上届村干部驱车带着选票箱到未投票的村民家里收集选票。因此,村民的参与村集体事务的意愿低,参与积极性较弱,村民与干部的联系程度低,无形之中也会增加干群之间的信息不对称,为之后干群之间误会、矛盾、冲突的产生埋下伏笔。此外,即便有部分参政意愿较强的村民,但W嘎查村群众自治组织的发育水平低,滞后于群众自治意愿的发展,难以为村民自治提供组织化的保障。

3.1.4.3 群众对村干部的期望较高。

群众对于一些问题、矛盾的解决缺乏耐心。因此,群众对村干部的评价也较为苛刻。如果村干部能够帮忙争取一些“项目”“好处”“补贴”,那么这位村干部在群众中的呼声就较高,干群关系也较为融洽。相反,村民在感知自身利益受损的时候或村干部在资源分配、矛盾解决时心理感知被不公平对待时,村民对于村干部的评价从积极转变为消极,甚至产生信任危机,进而与村干部对立。

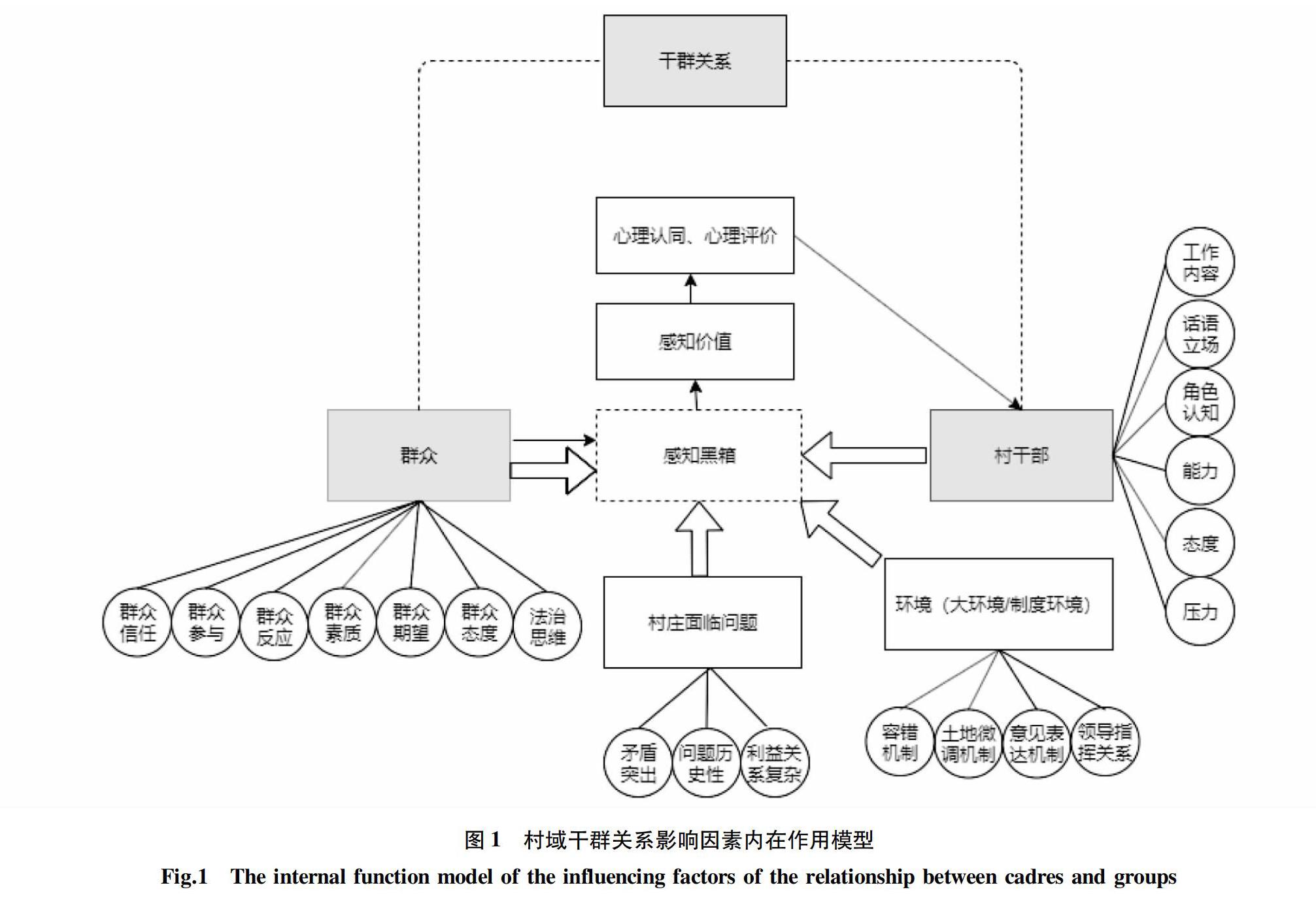

3.2 干群关系的影响因素之间的作用机理

群众对村干部工作的价值感知对其关于村干部的心理认同和价值评判产生重要的影响,也进而影响了村域社会的干群关系。如图1所示,群众对于村干部工作成果、行为、态度等方面的价值感知要经历一个感知的“黑箱”。制度环境、村域社会问题本身,以及群众和村干部的特点等各类因素均会影响群众对于村干部工作结果、工作行为态度、利益代表及干部形象的评价。其中,体制机制、问题矛盾本身及群众特质间接影响村域社会的干群关系。体制机制属于制度层面的安排,是影响干群关系和谐的主要矛盾。体制机制是否完善、是否健全直接关系到村干部的角色身份认同、工作任务安排、立场代表及行為的选择。与此同时,现有的制度、体制机制也可能本身就是村域社会中村干部与群众之间的问题及矛盾焦点,因为制度安排及体制机制的原因,从而导致了问题、矛盾的处理解决相对困难。其次,村域社会中面临的部分问题是历史遗留问题,涉及利益主体较多、利益关系错综复杂,矛盾相对突出。因此,对于这类问题,并非村干部不想解决,而是因为问题本身的复杂性超出了村干部处理解决的能力范围。所以表现在结果上是村干部“不作为”。最后,即群众的期望过高,对于村干部的要求过于苛刻。问题解决了就是“好干部”。能解决问题的干部,就对其充满信赖,干群关系融洽。不能解决问题的干部,就缺乏信任,干群关系就疏远甚至对立。与此同时,部分群众法治思维欠缺,将政府视为无所不包的“大政府”。有些矛盾冲突本来可以诉诸于法律,有些问题和矛盾属于市场应担风险。但部分群众秉持“遇到困难找政府”的逻辑,当村干部、乡镇领导不给解决时便上访。因此,也使得村干部在某些时候倍感委屈,“自己在兢兢业业服务群众,到头来还不被理解”,增加了干群之间的心理疏离感,使得干群关系变得紧张。

4 总结与讨论

该研究通过对访谈资料进行质性分析,系统梳理了村域干群关系的影响因素及其作用机理。从访谈结果得知,虽然W嘎查的村民以汉族和蒙古族为主,村干部也以少数民族为主,但干群之间的冲突基本没有受到民族认同及宗教信仰的影响。反而主要影响村域干群关系的是体制机制层面存在的问题、村干部的态度、行为及行动结果、村民不合理的预期以及法治思维的欠缺以及问题的复杂性等因素。化解干群矛盾,促使干群关系从矛盾、对立冲突走向干群和谐的不仅需要提升村干部的个人素质、能力,端正村干部的服务态度,降低群众的期望等,还需要从制度、体制机制层面着手,破除干群之间的“心墙”。这不仅有利于形成融洽的干群关系,也有利于倒逼基层治理体系的完善和治理能力的提升。因此,该研究的政策意义体现在以下几个方面。

首先,要明确乡村干部的职责、职能,避免“上面千条线、下面一根针”“层层施压”。根据村干部的能力、角色特点,跳出“职责同构”的“陷阱”。完善容错机制、村干部考核机制、村民意见表达机制、选人用人机制、领导协调机制。建立健全有效吸纳群众利益诉求,回应群众利益诉求的制度性通道,加强干群之间的有效沟通。与此同时,从制度层面考虑如何建立健全农村土地动态的分配调节机制,土地是农民的“生命线”,是引起村域干群冲突的一个重要诱因。因此,应该重视农民的呼声,尤其是弱势村民的利益诉求。同时,在探索建立土地动态调整机制的时候,既要稳定农户“土地承包经营权”,又要保证所有村民获得“土地承包权”的机会均等、过程公正、结果公平。

其次,要加强对于村干部的培训,增强其为群众服务的本领。此外,村干部双重委托代理角色与其利益代表是具有“同一性”的,即无论是执行“政务”还是“村务”,其根本出发点均是在服务于人民。只是二者在工作内容和工作形式上存在差异。因此,应积极加强宣传引导,改变群众以“一边倒”形式评价“好干部”,群众不宜过分苛刻要求村干部“一边倒”地代表村民,“一边倒”地处理“村务”。

最后,加强政策宣传和法律普及程度,提高村民的法治思维,引导村民通过正当、规范的渠道去维权,表达自身利益

和诉求。并与此同时,加强基层的法律援助服务。虽然,司法是村民解决乡村社会问题,处理矛盾的一个途径,但不是唯一途径。尤其是在乡村熟人社会关系中,村民一般不愿意撕破脸诉诸法律渠道。因此,为疏解乡村内部矛盾,涵养干群关系,营造和谐乡村氛围,实现乡村治理有效的目标,还要建立应对风险及冲突的“缓冲阀”,加强村域社会内部协商,畅通群众意见表达的渠道。坚持干群误会、矛盾就地解决,小事不上访。从而防止事态扩大、矛盾升级,减少乡村治理内耗,降低村民维权成本。

参考文献

[1] 吴清军.乡村中的权力、利益与秩序:以东北某“问题化”村庄干群冲突为案例[J].战略与管理,2002(1):5-17.

[2] 赵瑞政.农村干部与群众——干群信任关系研究[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,2006:92.

[3] 李砚忠.政府信任:一个值得关注的政治学问题[J].中国党政干部论坛,2007(4):43-45.

[4] 罗家德,帅满,杨鲲昊,等.“央强地弱”政府信任格局的社会学分析:基于汶川震后三期追踪数据(英文)[J].中国社会科学,2018,39(3):5-25.

[5] 马维强.阶级话语与日常生活:集体化时代干群身份及其关系的历史建构:以山西平遥双口村为例[J].中国农业大学学报(社会科学版),2018,35(1):75-82.

[6] 邓小平.邓小平文选:第2卷[M].2版.北京:人民出版社,1994:217-218.

[7] 江泽民.论“三个代表”[M].北京:中央文献出版社,2001:102-111.

[8] 张曦.精准扶贫推进中的干群关系:基于河南X村的调查[J].求索,2017(11):131-137.

[9] 张文宏,刘琳.当代中国社会冲突的实证分析[J].济南大学学报(社会科学版),2017,27(4):83-92,159.

[10] 管仕廷.密切干群关系视阈中防治特权的理论与实践[J].中共天津市委党校学报,2019,21(1):57-63.

[11] 张童朝,颜廷武,张俊飚.德政何以善治:村域干群关系如何影响农民参与农业废弃物资源化?——来自四省1372份农户数据的验证[J].南京农业大学学报(社会科学版),2020,20(1):150-160.

[12] 亓红帅,王征兵,娄季春.村域社会资本对村干部双重代理投入的激励效应[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2020,20(3):106-117.

[13] 贺雪峰.建设属于农民的乡村[J].河北学刊,2017,37(4):153-159.

[14] 徐勇.村干部的雙重角色:代理人与当家人[J].二十一世纪(香港),1997(8):151-158.

[15] 付英.村干部的三重角色及政策思考:基于征地补偿的考察[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2014,29(3):154-163.

[16] 贺雪峰,阿古智子.村干部的动力机制与角色类型——兼谈乡村治理研究中的若干相关话题[J].学习与探索,2006(3):71-76.

[17] 文丰安.法治背景下基层干群矛盾的预防化解之道[J].长白学刊,2015(6):44-48.

[18] 石靖,卢春天,张志坚.代际支持、干群互动与精准扶贫政策的满意度[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2018,18(2):49-56.

[19] 张深溪.新时代构建农村和谐党群关系对策研究[J].河南农业,2020(18):34-35.

[20] 伦海波.“增人不增地、减人不减地”的法学解析[J].甘肃政法学院学报,2013(3):65-73.