新工科需要工程协作实践展示学习能力

曹淼龙 杨元健 李强

摘 要:新工科国际化背景下以师生双重身份体验高等工程教育教学,理解交流架构策略方面差异,思考工科学生个体学习力认识与培养。在中加两国工科学生实践课程学习中发现学习力提高与效能挖掘的途径,重视工科学生在项目任务中团组协同合作,倡导个体分工学习,构建稳定团组整体目标效益和驱动个体能力的培养模式。

关键词:新工科;工程教育;学习力;团组协作;培养模式

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2021)04-0061-04

Abstract: Focusing on the internationalization of New Engineering Science, we experienced the teaching of higher engineering education as teachers and students, acknowledged the differences in communication structure strategy, and thought about the individual learning ability of engineering students. In the practical course observed by engineering students in China and Canada, we found some ways to improve learning ability and efficiency, paid attention to the collaborative cooperation of engineering students in the project, and advocated individual division learning. The target benefit was stable in overall group and the learning ability was improved in individual. Hence, the training mode was constructed.

Keywords: Engineering education; engineering education; learning ability; collaboration in groups; training mode

新一轮科技革命推动了全球各国产业的迅速变革与发展,中国制造2025与创新驱动发展等促进了国家重大战略实施,未来世界竞争力的提升对工程科技人才提出更高的要求[1]。“新工科”成为在新经济背景下高等工程教育改革的重大战略选择,为我国工程教育发展提供了新思路和新模式[2]。

高等教育事关未来国家民族的人才培养导向与趋势,近年国家高度重视关注高等教育教学,留学基金委为提高地方高等学校一线教师的教学认识与能力,师资访学队伍培养开始学习优化工程人才培养模式,从而设立“高等教育教学法出国研修项目”。加拿大高等工程教育作为引领世界潮流的工程教学教育代表,对中加工科类教育现状分析,并结合所在学校的实际情况提出试点改革的方案。分享留学成果,将吸收到的国外先进教学理念及教学方法运用到课堂教学,充分发挥留学效益,更好服务于工程科技人才培养。

一、新工科问题现状

国外“自主学习”思想源远流长,自主学习思想中的教师任务不是向学生传授现成的知识,而是应该试图通过辩论与商讨设置以求知为目标的自由交流环境,激发学生的思考,帮助学生自我修正并表达所固有的知识,发展学生的认识能力。近年来,众多学者对学习能力方面进行了多方位研究。

国内自主学习研究同样有着悠久的历史,但真正普遍有据可考的系统性研究还集中在近几十年。随着我国教育的进一步深入,特别是主体性教育理论的逐步确立和完善,自主学习的重要性引起了广泛关注[3],教育工作者结合自己的实践经验开展了各种促进学生全面发展的研究和实验,对如何培养、提高学生学习能力进行了研究[4]。

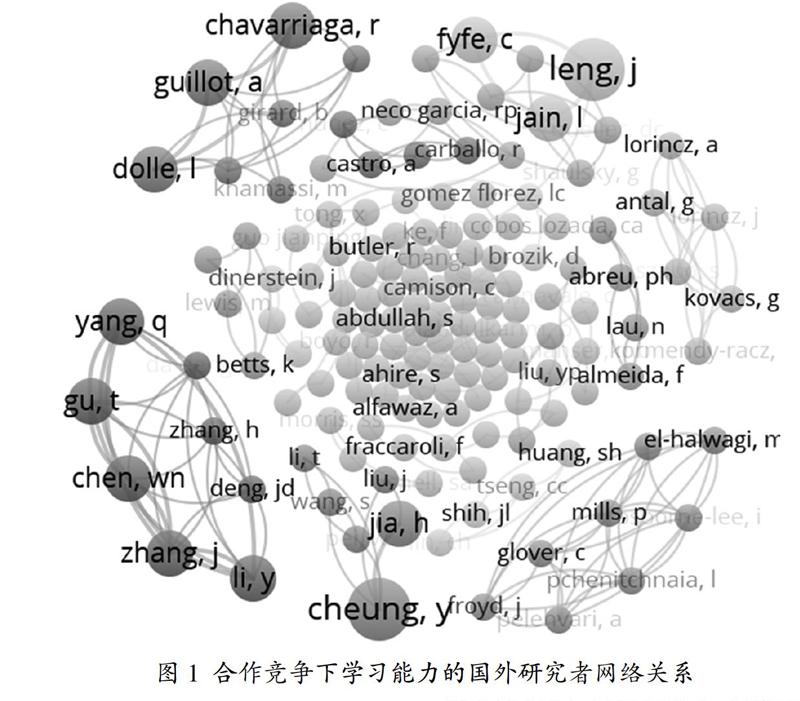

1900-2018年10月28日为止,Web of Science核心合集中以learning ability 为主题搜索条目共计80,763,其中以cooperative 为1,133,co-operative为44 条,competition为1,002条,competitive为1,460条,其中合作竞争两者共有为66条,研究者网络信息如图1所示。

Cooperative&competitive论文数量 66条,参与作者条目162人, 团组60个,相互关联202,联接总长度219,节点直径大说明作者文章影响权重大,节点间连线表示相互关联并引用,连线粗细会因为其影响权重增加而增粗。

二、工科师生特点与需求

(一)工科师生个体差异

国内高等教育工科专业比重大,教学日趋精细化,本科教育逐渐趋向校企合作、国际化。优秀学生积极投入到学科竞赛、参与教师科研项目等形式能较好地培养学生的实践和创新能力,工科学生学习特点突出,学业压力大,个人人际交流缺乏,团组合作不足[5]。在国际学生合作交流上,部分優异学生受益明显,学生主导,自主学习,思考创新能力得以迅速提高。国际交流合作与联合培养下派出学生专业学习少,受益个体有限,传递延续难以持续滋生,明显辐射力不足。培养和训练模式常常会受到规模和人数的限制,无法满足所有学生的定制培养需求。在新工科背景下强化实践能力强、创新能力强、具备多学科知识交叉融合的复合型“新工科”人才培养氛围。

在国际交流、产教融合和校企协同等培养模式下充分挖掘和利用学校现有教学资源,学校通过对实践实习、开放性实验项目的合理设计,扩展和优化开设的实习实训环节和科研实践项目实践任务,可以对大多数学生进行复杂工程问题分析解决和创新创业能力的个性化训练和培养。毕业学生不仅在某一学科专业上工程基础现状良好,而且还具有学科交叉融合的“大工程”特征,即不仅能运用所掌握的知识去解决复杂工程问题,还要能持续学习新知识、新技术去解决未来工作中出现的新问题,对未来技术和产业能起到引领作用。新工科提出的“复合创新创业人才”培养立足于工程教育专业认证要求的“复杂工程问题解决能力”的训练基础,学生创新能力培养和工程应用实践解决需要构建以学生为主体依托的教育学习体系。学校师生共同充分利用现有实验和教学资源,设计具有探索性、工程性的实验和实践教学项目,培养学生自主创新能力。同时与其它工科类学院及实验室联合设计多学科交叉融合的实践项目,具有复杂工程问题解决能力的复合人才培养,师生组团认识自身主体意识,提高学习力去开拓优势需求。有效激发学生学习兴趣、强化学生掌握理论知识、解决工程应用及创新能力训练展示成为了新工科工程教学中亟待解决的问题。

(二)工程人才需求差异

重大工程需要协同,创新人才综合学科交叉,新工科和工程教育专业认证顺应培养工匠潮流应声欲出。

“新工科”的目标和内涵以立德树人为引领,以应对变化、塑造未来为建设理念,以继承与创新、交叉与融合、协调与共享为主要途径,培养未来多元化、创新型卓越工程人才[6]。建设新工科的外部表现形式是新专业,而其本质就是培养创新型人才。工程教育专业认证以《华盛顿协议》为基础,针对高等教育机构开设的工程类专业教育实施的专门性认证。工程教育专业标准强调人才就业能力的培养,并反映在培养目标达成度、社会需求适应度、师资和条件支撑度、质量保障运行有效度以及学生和用户满意度等五项人才培养质量方面。两者紧密联系的背景下工程人才需求要滿足社会化分工、大工程合作方式,团组协作突破专业系统的整体讲究、交流协作意识缺乏下的个体学习力提升,在跨学科学习视野下完善工程教育的人才培养。

实验和实践教学是应用型工程人才培养的重要组成部分,是学生工程素质与创新能力培养的必要环节。传统校内实践教学环节一时间无法满足对“新工科”和“工程教育专业认证”人才培养要求。实验类课程为演示验证性的实验教学,易出现学生不熟悉实验设备的情况,要求按照指定的实验步骤进行操作和记录实验数据,学生关注实验现象,疏于其背后的理论知识,束缚了学生的创造思维,容易导致学生丧失学习兴趣。另一方面,尽管大部分高校实验室已全面向本校学生开放,但是仅靠学生自己无法开展有工程实用价值的实践探索工作,所以专业实验设备闲置的现象普遍存在,专业实验室开放利用率不高,造成专业实验资源浪费。传统实验教学模式缺乏对多学科交叉融合的复杂工程问题分析、复杂工程系统设计和未知领域探索方面的实践,而通过学科竞赛、教师科研等形式开展的实践训练又难以满足全部学生的实践要求,难以符合新工科的培养目标和工程教育专业认证的培养要求。因此在新工科和工程教育专业认证体系下学生主体目标,教师协同这一途径来激发学生学习兴趣、培养创新能力和解决复杂工程问题,从而弥补国内高等教育中工科学生缺乏的主体意识展示表达和跨学科交叉协作。

三、新工科学习力提升实践改进

学习能力外引内化,需要有效的方法和手段。外部转变激励方式,内部挖掘学生自身潜力。外在环境和学习社区互动发挥个体自觉自主性、能动性和创造性,反思内化形成主动学习能力。科学、有效的机制能使个体能力发挥学习力引擎的驱动作用。

(一)学生主体意识转化

在升学目标贯彻下的传统学校教育下,短期内接受性学习方式能够高效接收前人的成果。长期而言高校师生延续升学定势形成下的内化个体知识创新发展认识不足。高校学生学习期间,观念中仍习惯偏重知识内容课程教学,而忽略学生的思想倾向、心理特点和内化时效,是导致学生学习能力薄弱的一大原因。仅仅关注将书本知识或者研究成果单方面地传授到学生,而不清楚学生真正需要的是学习方法的指导,特别是自主自觉目标的确定。一贯以来的传统升学方式使学生思维缺乏自主意识,难以主动开拓明确学习目标、掌握方法与主导学习过程。由于信息多媒体手段被动和网络学习途径的交流具有一定黏性,学习伙伴相对固化,易造成学习自主意识的缺乏和学习策略的单一。同时,部分学生因学习兴趣、后期学习目标规划等方面缺乏充分的人际交流和自我意识,目标无法自主把控,学习力自觉调动,是导致学生学习能力差的另一原因。在工科学习过程中,目标不明、策略不当、内容模糊等会导致学生个体学习发生偏斜,减弱兴趣原动力,如图2。

当下工科学生个体尤其是团队在自主学习方面存在诸多问题,有所成就核心须有自己的方向和目标,方向和目标可自己确定,也可被外界赋予并自我认可。因为只有确定方向和目标才可能有深度,而深度才拥有超额的价值;将在兴趣方向上坚持不懈同时跨学科缜密思考,时间定会给予以回报;最后激发自主学习的系统内需,进而切实提高学习能力。个体健康成长成才甚至于社会整体教育方面稳健发展已是迫切需要解决的问题和挑战,而关键举措在于内化目标,激发学习能力。高校工科专业特点决定学生主体学习工作对实践创新的主导作用,反过来要求工程实践中重视内化培养工科学生学习能力。

(二)实践过程反馈控制透明化

实践项目设计上,针对工科专业所涉行业的共性问题,教学设计以解决复杂工程问题的应用型人才培养为导向,突破以学科知识系统为依据的培养模式,项目将结合现有的教育资源和平台,以应用行业跨界融合的工程问题分析和解决为目标,引导学生进行交叉学科知识的获取和创新能力培养。

实践项目实施上,充分利用开放性实践课“独立设课”的模式,即实践教学不完全依附理论教学,实践项目之间也相对独立,每个项目案例以任务驱动方式开设,先由教师概述项目所涉及的基础理论和目标,再由学生自主实践。项目教学过程中通过启发式教学引导学生进行探究性实践和创新。同时对课程的考核,采用“自圆其说”式考核,即学生能理解和阐述进行的探索实践内容与最后的结论的一致性即可,并鼓励学生对有工程应用和学术价值的研究结论申请专利或撰写学术论文,培养学生的创新意识和创新能力。

实践实验过程中多轮交流,建立学习网络透明化及时反馈控制团组差距,周期性分析工科专业在校大学生学习及其激发原因,台阶式提高在校大学生主体意识,在成果展示中协作发挥各自能力与分工,突出整体学习效果的把控,个人评价、他人评价和教师评价反馈渠道畅通。

实践实验结束后组间讨论分析差距存在原因,调整方式方法,组内成员或课程师生一道共同反思学校工科专业教学和学习规律制度系统化沉淀问题,内化学习能力,逐步激发个体意识去创新创造,工科实践协作的培养模式将主导未来学习力的提升。项目共同任务目标中,发挥个体分工学习优点,异质团组需要协同合作,有效驱动个体能力表达展示,强化学习目标和效能的整体要求。工科工程任务需要在团组协作中反复质疑,在交流与验证的环境中扎实完成,将非常有助于稳定团组整体目标和驱动个体能力,凸显新工科工程教学协作的培养模式。

(三)实践目标层次化

研究生培养、教师科研和社会服务提供技术支撑。设立开放创新实验竞赛平台,向学生开放实验室,吸收基础好、有一定科研能力的优秀学生参与老师的科研项目,挑选优秀的队员,进行有针对性的强化培训,组织学生进行课外科技和实验竞赛活动展示。

奠定企业开展合作教育基础模式,建立工程实践专业实验室,加强学生工程实训培养,增强学生的工程实践和研發能力;加强企业合作,建设校内外生产性实训基地,输出学生进企业实践学习,引入企业研发项目,形成真正意义上的“产学研良性互动”,让学生的科研创新直接服务于企业,直接服务于社会经济的发展。

海外高校的交流合作项目为培养平台,展示学习力提升模式的引领示范作用。以工程实践促创业,辅导学生开展创业项目,培养学生的实践能力,提高应用型、创新性人才的培养效果,国内外新工科交流层面下获取培养模式的尝试认可。

四、工程教学效果

新工科实践教学项目实施后,学生协作能力,自我展示表现力上有明显提升。同时新增实验数十个,新增校企产学研合作项目10项,新建校企联合实践基地10个,多赛事项目并举,宽技术培训基础,形成学科交叉融合格局。学生入选春萌、新苗计划等30项,指导学生获省部级科技竞赛奖30项以上,邀请国内和国外著名专家学者讲学20人次,促进了工科学生的学习力提升。

五、结束语

通过师生双重角色切身体验中加两国高等教育教学差异,调查统计学习能力的相关文献,分析工科学生特点、缺陷原因和后续需求,团组协作实践交流将是新工科学生学习能力加快发展的重要途径。建议国内工科学生学习力在工程协作中重视交流,师生转换思维习惯以学生主体满足社会需求这一导向,跨学科融合创新启发学习能力,有望完善工科实践培养模式。

参考文献:

[1]葛宝臻.完善创新创业教育体系构建创新创业实践平台[J].实验室研究与探索,2016(1):1-3,57.

[2]成洪波.高水平理工科大学:背景需求、功能定位与建设路径[J].高等工程教育研究,2016(5):96-101.

[3]龙勇,龚顺杰.竞争性研发联盟合作效应影响因素分析[J].科技进步与对策,2009,26(09):1-4.

[4]高山行,肖振鑫,高宇.竞争联系、合作联系对知识转移效果的影响研究[J].科研管理,2018,39(06):67-74.

[5]刘莉,李德才.高校实践教学环节存在的问题及解决策略研究[J].高教学刊,2016(18):67-68.

[6]钟登华.新工科建设的内涵与行动[J].高等工程教育研究,2017(03):7-12.

基金项目:教育部高等教育司产学合作协同育人项目“四新背景下工科课证融通汽车结构认知实践教学建设”(编号:201902119012,负责人:曹淼龙);浙江省高等教育教学改革项目“CCTV新希望工科专业学生主导学习能力内化研究与建设”(编号:jg20190313,负责人:曹淼龙);浙江省高校实验室工作研究项目“硬件在环仿真选换执行器试验系统设计”(编号:YB201840,负责人:曹淼龙)

作者简介:曹淼龙(1978-),男,汉族,浙江永康人,硕士,高级实验师,硕士研究生导师,研究方向:高等实践教育;李强(1979-),男,汉族,江苏溧阳人,博士,教授,硕士研究生导师,研究方向:高等教育。