近五年中考语文口语交际试题分析: 特征、趋势与建议

杨磊?张小雯?梁蔚莹

【摘 要】本文以命题特征、命题趋势与教学建议为主要论述维度,对近五年中考语文口语交际试题进行全面分析。分析结果发现,口语交际试题命制呈现强调真实情境的营造、多元能力的整合等特征。在未来考查中更倾向以主观题为测试形式,基于学生真实生活情境来考查学生的核心素养水平。最后,本文以教材中具体的口语交际内容为例,结合相关结论,提出教学建议。

【关键词】中考 语文 口语交际

口语交际是解决复杂情境下综合交际任务的重要工具,承担着全面发展语文核心素养的重要任务。学生口语交际能力的发展是其语文学科核心素养的集中体现,具体表现为:第一,口语交际作为语言积累的重要输出手段,其能力水平的高低直接体现学生语文学习经验的积累与运用水平。第二,在口语交际的过程中,学生对观点的把握和信息输出的逻辑路径是其思维内核的重要体现。第三,交际过程中语言运用的准确性与生动性是对学生审美能力的集中观照。第四,在具体交际情境下,做出符合交际场景和对象的交际行为,是对自身所处文化环境的重要折射。

本研究以近五年考查口语交际能力的24套试卷①为分析材料,试图从命题形式、核心能力等角度出发,探究中考口语交际试题的命制特点与发展趋势,并提出具有针对性的教学建议,以期助力初中语文口语交际的教学与评价。

一、近五年中考语文口语交际试题命题特征分析

1. 关注口语交际情境的营造,图文结合命题优势明显

综合分析近五年来相关口语交际试题,可以发现除2016年浙江宁波卷、2017年甘肃武威卷、2019年广西南宁卷、2020年湖北黄冈卷以图文结合的形式命题外,其余20套试卷均以纯文字的形式组织试题。两种试题组织形式各有优点,但图文结合形式的命题有更为明显的优势,因为这种形式能够营造更为真实的交际情境。

课标对第四学段(7~9年级)学生口语交际能力做出“注意对象和场合”的具体要求。以图片形式展现交际场景,能够更真切地反映交际场合、交际对象的复杂性,让学生更为直观、准确地把握交际要求。

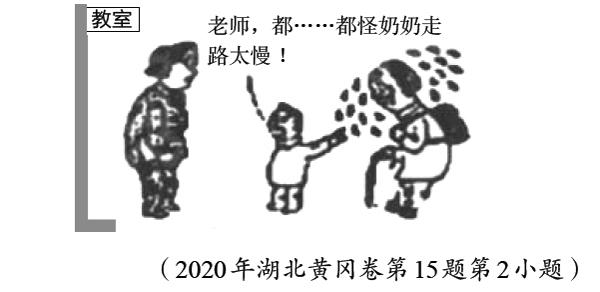

读下面这幅漫画,按要求答题。

假如你是该班班长,听到了图中老奶奶孙子—小明的话,你想怎样劝说他?请写下你要说的话。

(2020年湖北黄冈卷第15题第2小题)

例题以漫画的形式交代了交际场所、主要成员及各成员状态。同时,从漫画中的文字信息可以推断出对话发生的时间。而场所信息、人物信息以及时间信息共同构成了一个复杂的交际情境。情境化测试的优势与特点在于以真实世界背景或学习者的真实生活经历为基础,融入学科学习内容,考查学习者在真实情境与问题中运用知识、技能解决问题的综合素养。只有无限接近学生真实生命体验的情境,才能够激发学生的表达欲望。学生只有充分掌握了漫画传递出的复杂信息,才能够做出符合该交际情境的应答。

2020年江苏南京卷第4题以纯文字的形式为学生营造了“给饮品屋起名”的交际情境。米豆和小轩两位同学的对话在一定程度上增加了情境的复杂性。但在真实交际过程中,“给饮品屋起名”这一情境的复杂性远不止于此。当事人需要考虑多方面因素,才能给出恰当的交际反馈。当情境失去真实性,交际效果便倾向于虚假。若此题能够给出美食街的图片和米豆、小轩发表观点时的漫画作为辅助信息,学生便能够充分考虑美食街周边环境和两位同学讨论时的微表情,产生更为真实、多元的作答样态。

2. 主观题型备受青睐,多元交际场景逐渐淡出命题视野

口语交际试题根据题型特征,主要分为主观题和客观题两种。主观题主要以题干为阵地,以纯文字或图文结合的形式营造交际情境,这一类题目因时间和空间等诸多因素的限制,往往仅呈现给考生单一的交际情境。客观题则主要以选项为阵地,每一个选项都会营造一个交际场景,进而构建四个简单的交际场景。

近五年来,以主观题作为口语交际主要考查形式的试题占据主要地位,而客观题正在逐渐淡出口语交际的命题视野。在24套样本卷中,除了2016 ~ 2018年广西南宁卷、2018年吉林卷及2018年贵州遵义卷以客观题形式考查学生口语交际能力外,其余19套试题均以主观题作为主要考查形式。这一现象产生的主要原因有如下几点。

第一,命题者更加关注口语交际情境的复杂性与真实性。主观题以题干作为呈现场域,将文字和图片作为构成的要素,为考生搭建了一个真实的交际情境。情境的复杂性与真实性在一定程度上加持了学生作答的有效性,更能够全面考查学生在真实情境中的口语交际能力。

第二,主观题更能够反映出学生的语文核心素养水平。虽然客观题容纳了多个交际场景,但由于场景构成要素简单,情感指向明确,在一定程度上削弱了交际的真实性和复杂性。主观题赋予了学生充分表达的自由,在较为真实的交际情境下,学生的回答能够充分展现其语言的准确性、思维的灵活性、审美的独特性以及文化体认的合理性。

第三,口语交际的主体在客观题中迷失。以课标的相关表述为切入点可以发现,无论是口语交际的学段目标还是评价建议,其主体都指向学生。关注的是“学生对口语交际的认识和表达沟通的水平”,是学生“自信、负责地表达自己的观点”。而客观题恰恰忽视了学生的主体地位,以命题者的权力话语代替了学生的自主表达,以命题者的交际参与代替了学生的交际参与,以命题者的态度表达代替了学生的态度表达。当口语交际忽视主体,削弱学生的交际权,剩下的仅是对学生情感、态度、价值观的考查时,口语交际试题就失去了意义。

3. 考查项目以“应对”为主,交际目的注重多元融合

课标在关于口语交际的评价建议中指出,考查口语交际水平的基本项目可以有讲述、应对、复述、转述、即席讲话、主题演讲、问题讨论等。以此为框架,笔者对近五年中考语文口语交际试题考查项目进行了编码统计分析。

2016 ~ 2020年考查口语交际能力的试题对各能力项目都有所关照,其中“讲述”“即席讲话”“转述”三个项目在近五年内出现两次,“复述”“主题演讲”和“问题讨论”在近五年内各出现一次,而“应对”项目每年都作為考查重点,始终占据主导地位,所占比例区间为50% ~ 83.3%,2019年所占比例最高。

从口语交际的基本项目出发,结合具体中考试题,可以窥探出口语交际试题的主要交际目的包括应答、发表看法、劝说、提供信息、交际礼仪和表达思想六个方面。以此为分类标准,笔者对24套样本卷中口语交际试题的交际目的进行编码统计分析。

根据分析结果可知,“应答”和“劝说”两种交际目的连续五年出现,以“提供信息”为交际目的的试题在除2018年之外的四年中均有考查,以“发表看法”为主要交际目的的试题分别在2016年和2018年中考试题中得到关注,以“表达思想”和“关注交际礼仪”为交际目的的试题则出现在2018年。从交际目的的分布状态可以看出,“应答”能力是命题人着重关注的口语交际能力,其所占比例在14.3%~71.4%。

情境设置的真实性导致口语交际目的朝多元融合方向发展。2019年吉林卷第8题第2小题以“劝说”为主要交际目的,但学生在作答时还需要关注情境中提供的其他信息,如“叔叔”对小辉劝说时的交际礼仪做出要求。同时,为了能够将劝说的作用发挥到最大,学生还必须要在交际过程中明确提出自己的观点。可以看出,虽然本题以考查学生的“劝说”能力为主,但在真实交际过程中,多元交际能力的融合是必然趋势。

二、中考语文口语交际试题命题趋势探析

1. 关注学生生命体验,倾向以真实亲近的校园生活作为交际情境

纵观近五年中考相关试题的情境创设特征可以发现,命题者更加倾向于将校园生活作为口语交际发生的主要情境,2020年中考更是将所有口语交际情境都设置在校园生活范围内。校园环境贴近学生的日常生活,学生可以根据个人生命体验进行自由表达。当交际主题与学生的既有交际经验产生关联时,能够激发学生潜在的语言积累,使他们将既有交际经验迁移到试题创设的情境中,顺利完成交际任务。真实的情境一定具备多个关键要素,而复杂的要素结构会对学生的理解造成阻碍。当情境取自学生的日常生活时,在既有经验的加持下,学生会更容易厘清真实情境中多个要素之间的关系。当然,以贴合学生生命体验的情境构题并不意味着考查内容的局限与单一。恰恰相反,命题人正试图在亲近学生的情境中,设置多元的交际主题,以主题的多样性带动学生交际能力的发展。

2. 主观题比例继续上升,图文结合或成为命题新趋势

从前文分析结果可以看出,较客观题来说,主观题具有不可替代的优势。主观题情境创设更加真实,更易于关联学生的交际经验;赋予学生交际权,将表达的机会留给学生,更容易激发学生的交际欲望;以文字输出的方式呈现交际过程,能够对学生的语言积累、思维发展、交际礼仪培养等核心能力进行集中考查。图文结合的形式更有利于创设真实的交际情境。它能够将时间、地点、人物及人物状态集中在一幅图画中,便于学生以更为直观的方式理解情境诸多要素之间的复杂关系。同时,文字的适当补充能够修正学生对图片理解的偏差。图文结合能够助力学生对较为真实的情境的理解。从相关数据来看,主观题和图文结合的命题形式在近五年内得到显著关注,因此可以大胆预测,未来这两类试题将成为口语交际考查的重要方向。

3. 重视语文核心素养,关注多元能力整合

自《普通高中语文课程标准(2017年版)》颁布以来,对学生语文学科核心素养的培育与考查成为语文教学与评价的重要内容。近年来中考语文试题中的口语交际也越来越凸显对语文学科核心素养的关注。各地中考试题正试图以语言输出的准确性与多样性作为考查学生语言积累与运用水平的重要方式,正试图以考查能力的综合性作为评价学生思维发展水平的重要手段,正试图以考查情境的真实性作为评估学生文化传承与理解能力的重要途径,正试图以语言表达的恰切性与得体性作为考查学生审美鉴赏与创造能力的重要标准。伴随着对语文学科核心素养培育的进一步落实,中考语文口语交际试题将更多地关注学生在多元能力整合下,语文核心素养发展水平的考查。

三、教学建议

根据上述结论,为更有针对性地提出可操作的口语交际教学建议,本部分将结合部编版语文九年级上册第五单元中的相关内容进行具体论述。

1. 改造口语交际情境要素,贴近学生真实生活

教材以在校园安放塑像征询学生意见为背景,组织口语交际的讨论情境。其目的一方面在于训练学生的口语交际能力,另一方面在于培养学生参与校园决策的意识。但在现实生活中,学生接触此类情境的机会少之又少。为符合学生的真实生命体验,教师在教学过程中应适当对此类情境加以改造。可保留原始情境的优势特征—培养学生的决策参与意识。学生参与班级决策的机会显著高于学校决策,因此可以将“校园安放塑像”改为“班级文化墙设计”。

2. 明确交际任务要求,全方位培养学生交际能力

教材对口语交际任务的要求主要包含两个方面:一是评价他人观点,二是阐述自己观点。在第一个维度,教材设置了相关材料,给学生的评价提供对象的同时又明确了交际任务的范畴。但是对于第二个维度,教材中没有给出明确的交际要求。因此,教师可以对此稍加丰富。如可以查找多角度材料论证观点的合理性,可以草拟设计图纸给同学更直观的体验等。明确的交际任务不仅能提高交际效率,还能从信息素养、演讲技巧等维度提升学生的交际能力。

3. 聚焦核心素养发展,强调多元能力的培育

教材中给出的谈话样例关注了学生对古今中外名人的认识和对交际礼仪的运用。但从语文学科核心素养角度加以关注,便可以发现其中缺少思维和审美的要求,语言与文化的相关支撑也稍显薄弱。为了能够更好地培养学生的核心素养,我们可以依托交际情境对谈话样例加以修改,主要关注以下几个方面:第一,明确对话间的思维逻辑关系,努力呈现较为丰富的逻辑表现形式。第二,增加传统文化信息,对原文中选择孔子、孟子、老子等人物的缘由加以阐释。第三,联系场域需要贴近审美需求,无论是“校园安放塑像”,还是“班级文化墙设计”都应该充分考虑场域的审美需要。

本文系北京师范大学中国语文与海外华文教育研究中心课题“全国中高考语文试题研究”(项目编号:66400004)的阶段性成果。

(作者单位:北京师范大学文學院)

责任编辑:赵继莹

724132105@qq.com