沟谷灾害链演化模式与风险防控对策

崔 鹏,郭 剑

(1.中国科学院 水利部成都山地灾害与环境研究所 山地灾害与地表过程重点实验室,四川 成都 610041;2.中国科学院大学,北京 100049;3.中国科学院–巴基斯坦高等教育委员会,中国–巴基斯坦地球科学研究中心,伊斯兰堡 45320;4.长安大学 地质工程与测绘学院,陕西 西安 710054)

川藏铁路交通廊道连接成都和拉萨,全长1 639 km,横穿青藏高原东缘地形急变带,是人类历史上最具挑战性的道路建设工程,对国家西部大开发和西藏经济社会发展具有重大战略意义[1]。青藏高原最为活跃的新构造活动背景下,区域内地势起伏大,河流切割强烈,岩体节理裂隙发育,坡体稳定性较差。在复杂的内外应力作用下,滑坡、崩塌、泥石流等山地灾害遍布,是中国山地灾害最发育、最活跃、类型最齐全、危害最严重的区域之一[2–4]。据统计,拟建川藏铁路雅安—林芝段全长1 011 km,线路两侧10 km缓冲区内发育山地灾害1 702处,其中,崩塌167处,滑坡589处,泥石流946处,灾害的平均线密度高达1.68 处/km[5]。这些灾害规模大、运动速度快、影响范围广、破坏性强,多次重塑高原地貌,严重威胁沿江城镇居民的生命安全和国家重大工程的建设运营。

显著的气候变化、复杂的地质环境、独特的冰川地貌为川藏铁路沿线灾害的发育提供了得天独厚的水源、物源和地形条件,极大地增加了沟谷灾害链发生的风险[3,6]。据统计,1970年以来川藏交通廊道已发生特大沟谷灾害链15起。这些沟谷灾害链灾害轻则推挤河道、淤埋道路,导致交通被迫中断,影响居民日常生活;重则形成堰塞湖淹没村庄,诱发波及数百公里的溃决洪水,扫荡下游房屋建筑,威胁人民生命安全。因此,如何应对和处置沟谷灾害链造成的风险,关乎川藏铁路项目建设和运营的安全。

传统的灾害研究认为不同灾种间是相互独立的,针对不同类型灾害(如滑坡、崩塌、泥石流等)的调查、监测、预警、治理等研究通常独立开展,目前已经在单灾种形成机制、运动过程、风险分析等方向取得丰硕研究成果[7–9]。但近年来越来越多的案例表明,在青藏高原复杂的沟谷地貌条件下灾害具有明显的灾种转化特性。不同灾种间在时间和空间上常呈现连锁反应,这些灾害如多米诺骨牌般演进,最终造成严重危害[10]。链式灾害的放大效应,为灾害链的防治带来了巨大挑战。尽管已经意识到沟谷灾害链的复杂性,但针对灾害链的研究成果仍相对薄弱。目前,对沟谷灾害链的形成模式研究稍显不足,对不同灾种的临界转化条件仍不明晰。理论研究的不足导致对灾害链风险评估几乎沿用传统的单灾种的评估方法,缺乏适用于沟谷灾害链的评估方法和体系[11]。在沟谷灾害链形成与演化机制研究中,不同灾种的演进过程和临界转化条件一直是灾害研究领域的热点和难点问题之一。开展沟谷灾害链研究既是认识灾害演化复杂机理的前沿科学问题,也是制定应对链式灾害防灾减灾的基本要求,对山地灾害学的发展和完善具有重要意义[1]。

面对沟谷灾害链理论研究和川藏铁路实际应用的迫切需求,通过对近年来典型沟谷灾害链事件进行回顾,明确沟谷灾害链的定义和组成要素,总结沟谷灾害链的4大典型特性。根据原生灾害类型将沟谷灾害链的演化模式划分为3大类和11小类。同时,探讨了沟谷灾害链在早期识别、监测预警、模拟评估、应急避险与综合治理方面提出的要求和应对思路。

1 沟谷灾害链的定义与组成要素

广义灾害链(disaster chain)种类众多,如大气灾害链[12]、地质灾害链[13]、环境灾害链[14]等。郭增建等[15]认为灾害链是一系列灾害相继发生的现象。文传甲[12]强调了灾种之间的关联性,认为前种灾害是后种灾害的部分原因。李明等[16]认为完整的链式过程包括致灾环、激发环、损害环和断链环。史培军等[17]认为灾害链是某种原发灾害引起系列次生灾害,进而形成的复杂灾情传递与放大过程。此外,学者们还采用级联效应、多米诺效应、连锁反应、诱发效应等词汇来描述灾害相互影响、连续出现的现象[18]。

作者认为,沟谷灾害链是发育在沟谷地貌中的原生灾害体在运动中受地形影响转化运动方式或动力特性而演化成不同类型灾害的物理过程及其结果,这些不同类型的灾害具有时间相接、空间相连、因果关联、链式演进的典型特性。完整的沟谷灾害链由潜在孕灾体、原生灾害、次生灾害(系列)、承灾体4大要素组成(图1)。

图1 沟谷灾害链要素Fig. 1 Elements of the valley disaster chain

沟谷地貌在长期的内外地质营力作用下,斜坡岩体破碎,结构面发育。处于不稳定或欠稳定状态的潜在孕灾体在地震、降雨、冰川跃动、人工扰动等的条件下极易失稳并形成原生灾害。此阶段与传统单灾种的形成和过程基本一致。沟谷灾害链区别于单灾种灾害的关键在于原生灾害能否转化或诱发新的次生灾害(系列)。

典型的沟谷灾害链演进方式可分为两种类型。第1种类型指原生灾害的物源在与外界环境耦合作用下物理力学性质发生变化,运动形式随之改变而形成次生灾害。如:崩滑体从高位坠落后,其运动形式由滑动、崩落、翻滚转化为流动,内部阻力降低促进了灾害的远程运动;又如:运动中水分补给改变了固体碎屑的黏性及阻力特性,流动性随之改变。与之类似,在堰塞湖和冰湖溃决灾害链中,溃决洪水在经过不断垮塌的溃口时,裹挟大量坝体固体物质,在此后运动中又不断侵蚀沟谷底部和两侧山体,混合体的固体含量不断改变,最终在宏观上表现为灾种的变化。李基德等[19]通过现场调查发现在西藏米堆沟冰湖溃决—泥石流灾害链中,灾害形式发生了洪水—泥石流—洪水的转化。崔鹏等[20]在大量冰湖溃决—泥石流灾害链演化过程中,也发现了洪水—稀性泥—石流—黏性泥石流的不断转化。

第2类演进类型指原生灾害通过改变地形条件诱发新的次生灾害(系列)。地形的变化一方面会提供潜在灾害物源,增大灾害规模;另一方面,会积累势能,提高灾害破坏能力。如滑坡、泥石流发生后,改变了原有的沟谷地貌形态,堰塞湖随之形成。具有一定高度的堰塞坝为不断抬高的水位积累了巨大势能,这是溃决洪水巨大能量的根本来源。在冰湖溃决灾害链中,滑坡运动至冰湖中改变了底部地形,原有冰湖物质平衡被打破,最终诱发漫坝及溃决洪水[21]。

承灾体是沟谷灾害链研究中不可忽视的一部分。自然发生的滑坡、泥石流等属于地貌现象,只有当其影响到人类生活,造成经济损失时才被称为灾害[22]。

2 沟谷灾害链的特性与类型

2.1 沟谷灾害链的特性

沟谷灾害链的特性可以概括为时间相接、空间相连、因果关联、链式演进。

2.1.1 时间相接

沟谷灾害链的发生有一定的先后顺序,即原生灾害在前,次生灾害在后。沟谷灾害链的时间尺度通常较短,如:滑坡/崩塌—碎屑流/泥石流灾害链中,岩土体从失稳到运动、堆积通常会在数分钟到数十分钟内完成。堰塞湖形成到溃决的时间则受坝体强度影响,多数小规模泥石流堰塞坝由于强度较低、高度小,会在数小时内溃决(如四川省丹巴县梅隆沟泥石流[23]);岩质碎屑流堰塞坝固体物源不易侵蚀,则可维持数天(如都江堰龙池泥石流[24]);一些运动距离短、规模大的滑坡堰塞坝,由于保留了完整的岩体结构,可以保存几年、几十年(四川省茂县叠溪海子[25]),甚至长期存留。

尽管不同灾种时长不一,但沟谷灾害链在时间上是连续的。通常前一灾种的结束即下一灾种演化的开始(如堵江—堰塞湖,堰塞湖溃决—溃决洪水);当然,也存在特殊情况,即两灾种间不存在明确的分界点,而是一个过渡区间(如滑坡—碎屑流—泥石流、洪水—稀性泥石流—黏性泥石流),但其在时间上仍是连续的。

2.1.2 空间相连

沟谷灾害链的每一个环节在空间上都是连续的,一个灾种的末端通常作为下一灾种的起始端演进。如高位滑坡、崩塌发生后,原本完整的岩土体通常已经解体并转化为碎屑流,这些碎屑流又进一步与水结合形成泥石流,导致影响范围不断扩大。在此过程中,碎屑流既是滑坡/崩塌灾害的末端,又是泥石流灾害的起始端。类似地,当泥石流、滑坡堆积体形成堰塞湖时,堰塞坝又作为溃决洪水的起点继续延伸。总的来说,沟谷灾害链中原生灾害的表现形式不断变化,影响范围不断增加,呈现空间相连的特性。

2.1.3 因果关联

沟谷灾害链之间存在因果关系,即一种灾害的发生由另一种灾害诱发或演化而来。如滑坡通常需要转化为碎屑流后才能形成泥石流,而溃决洪水的形成必然以滑坡或泥石流堵江并形成堰塞湖为前提。溃决洪水、泥石流在某些特定条件下又可以诱发潜在滑坡(如丹巴县梅隆沟泥石流)。总之,不同灾种间的因果诱发关系是沟谷灾害链形成的关键。

2.1.4 链式演进

由地震、台风等诱发的大规模灾害,通常表现为并发性灾害,也称灾害群[17],即在短时间内一定区域中集中暴发大量的灾害。与之不同,沟谷灾害链通常以链式演进,沟谷地貌作为灾害体演进的载体,为其提供了势能和运动路径。自然条件下,沟谷内物源和水源会在重力作用下沿斜坡向沟谷底部汇聚,这是沟谷灾害链链式演进的基础。在典型沟谷灾害链中,崩塌、滑坡/泥石流—堰塞坝—堰塞湖—溃决洪水在空间上首尾相接,依次排开;在时间上连续发生,总体环环相扣;每两个灾种间存在过渡区,整体上呈链式演进。

2.2 常见沟谷灾害链类型

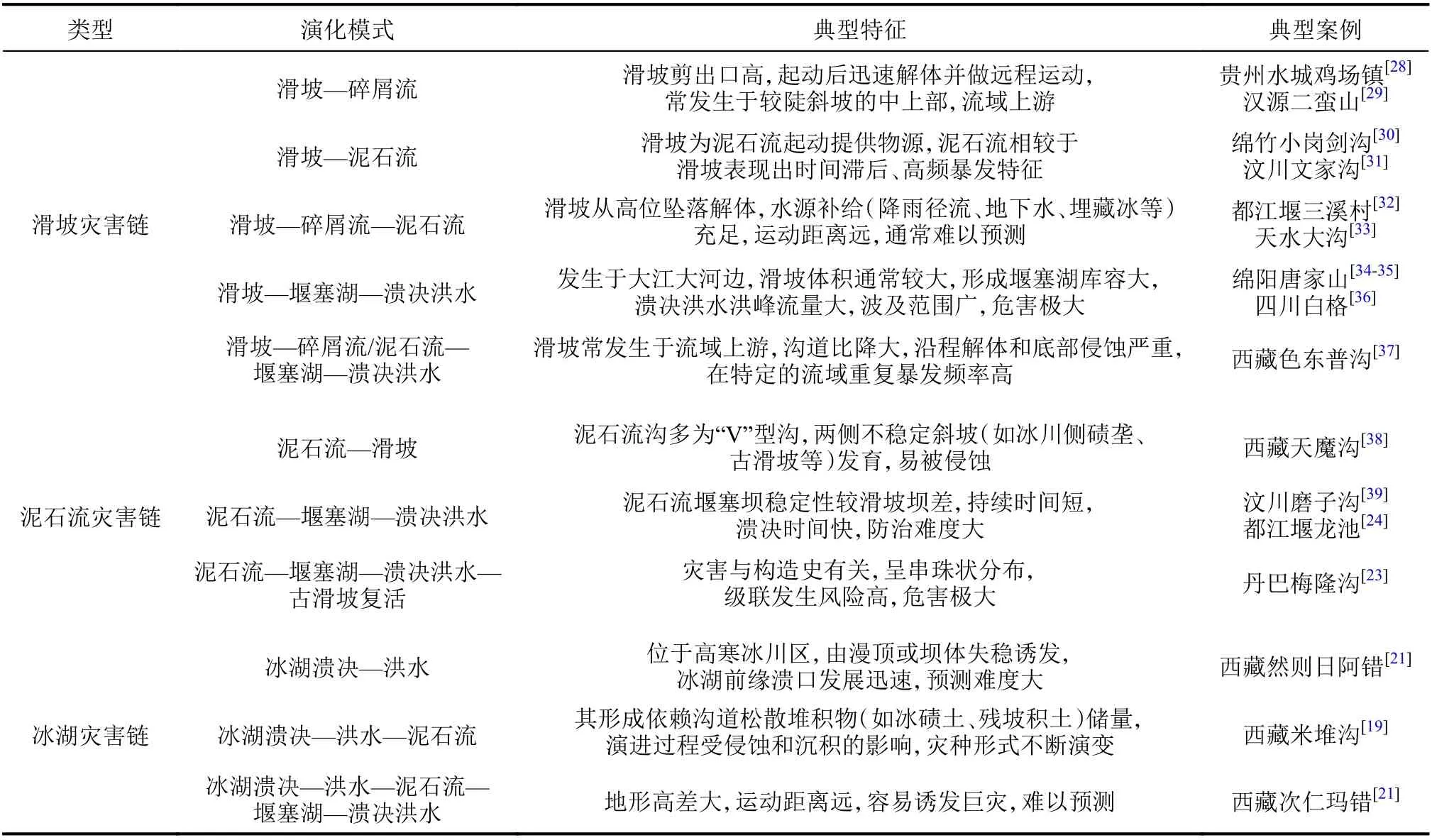

已经有学者尝试对典型的沟谷灾害链进行分类。如王春振等[26]将2008年汶川地震诱发的各类次生灾害分为由“崩—滑—灾”“崩—滑—湖—灾”“崩—滑—流—灾”构成的灾害链和灾害网。朱兴华等[13]根据黄土的沉、陷、裂、崩、滑、流各灾种的灾变关系,将黄土灾害链分为水源型和力—水源型灾害链。钟敦伦等[27]考虑了不同的致灾因素和灾害链演进过程,将灾害链细分为128类。上述分类多借鉴单灾种的研究方法,从不同的角度阐述了某类沟谷灾害链的形成原因与演化过程。然而,沟谷灾害链的成灾关键在于原生灾害发生后能否转化或诱发次生灾害(系列)。因此,分类时需要将降雨、地震等致灾因素剥离出来,从而抓住其本质进行简化。基于不同灾种的演进过程,可以将常见的主要沟谷灾害链演进模式分为滑坡灾害链、泥石流灾害链、冰湖溃决灾害链。其典型特征如表1所示。

表1 常见沟谷灾害链类型及典型特征Tab. 1 Types and typical characteristics of common valley disaster chains

3 沟谷灾害链的演进模式

3.1 滑坡灾害链

当前,国内学者通常将滑坡和崩塌作为不同灾种研究,但在国际上崩塌通常被认为是滑坡的一个亚类。尽管二者在定义上存在差异,但在灾害发育和运动中仍存在共性,尤其是对形成沟谷灾害链的崩塌和滑坡,二者在失稳后的链式演进过程非常相似。本文依照国际惯例,将崩塌作为滑坡灾害的亚类进行考虑。

3.1.1 滑坡—碎屑流

滑坡—碎屑流灾害链是指具有高速和远程运动特征的一类滑坡在起动后不断解体形成碎屑流,在沟道中进行远距离运动的灾害过程。发生于重庆市武隆县的鸡尾山滑坡是典型的滑坡—碎屑流灾害链。2009年6月5日,约700×104m3的岩体突破锁固段,沿视倾向方向发生滑动。滑体从百余米的高空坠落后发生解体,所形成的碎屑流沿着沟道继续运动了2 000余米,最终造成了74人死亡、8人受伤[40]。与之类似,2010年7月27日,持续强降雨和暴晴天气导致四川雅安市汉源县双合村突发滑坡[29],方量约10×104m3,滑体在运动中逐渐转化为碎屑流冲出沟道,造成万工集镇58户房屋受损、21人失踪。相似的事件还发生在四川省茂县叠溪镇新磨村[41],2017年6月24日,约390×104m3的岩体从1 200 m高的山顶崩落并迅速解体形成碎屑流,最大水平运动距离2 800 m,堆积体体积达1 637×104m3,摧毁了新磨村村庄,致83人死亡。此次链式灾害导致崩塌的影响面积扩大了11倍,体积增加了4倍。

3.1.2 滑坡—泥石流

滑坡—泥石流灾害链指在降雨或其他水源的作用下,持续的崩塌和滑坡产生的固体物源逐渐起动而形成泥石流的过程。这类灾害在时间上表现出滞后性。如:四川省绵竹市清平乡小岗剑沟在汶川地震的影响下,累计发生崩塌和小型滑坡24处,为泥石流提供了330×104m3的松散固体物源。据统计,小岗剑沟在随后的3年内共发生10次泥石流,这些灾害严重损毁流域出口的公路等基础设施[30]。类似的灾害链在沟谷发育的川藏铁路交通廊道十分常见。这些流域上游地形高陡,伴随长期的冻融循环、降雨及风化作用,冰崩和岩体崩塌非常发育。如:1964年6月至8月,西藏古乡沟上游冰碛物崩塌持续发生648次,仅7月22日就达36次,崩塌总体积3×108m3以上,为古乡沟1964特大泥石流提供了丰富的固体来源。据统计,仅1964年,古乡沟就暴发泥石流85次[42],这些高频泥石流的孕育发生与持续的冰碛土崩塌息息相关。

3.1.3 滑坡—碎屑流—泥石流

在滑坡—碎屑流—泥石流灾害链中,水源的影响作用至关重要。滑坡在远程运动中不断解体并与水分不断掺混,混合体物理力学性质发生改变;当水分超过临界阈值时,混合体发生相变,形成泥石流。这类沟谷灾害链主要表现为以下两种形式。

第1类表现形式为滑坡碎屑在运动中直接与水源掺混而形成泥石流。如:2013年7月10日,持续降雨导致四川省都江堰市中兴镇三溪村发生大型滑坡[32],约200×104m3的岩体沿结构面发生滑动,并从前端陡崖坠落解体形成碎屑流。此后,在降雨和地下水的共同作用下,碎屑流进一步转化为泥石流,最终冲出沟道,造成11户居民房屋被毁,52人遇难,109人失踪。与之类似,2013年7月22日,持续降雨使甘肃省天水市大沟村12×104m3黄土斜坡失稳,高含水率的滑体在撞击对侧山体后迅速解体形成高孔压的碎屑流,这些滑坡碎屑在运动中与降雨和地表径流充分混合,最终形成泥石流,造成百余户房屋受损[33]。

第2类表现形式为滑坡运动所产生的碎屑广泛分布于坡面和沟道之中,在随后的降雨和径流作用下启动形成小型泥石流。如:2019年7月23日贵州省水城县鸡场镇大型滑坡中[28],约200×104m3的固体物源在启动后迅速解体,并在地形的约束下沿两个支沟运动,在沟谷及坡面上形成了平均厚度达2 m的丰富松散堆积物。且该区域发生持续降雨,在地表径流与地下水的共同作用下,沟道内的松散物源启动并形成小型泥石流,为现场救援工作的带来巨大安全隐患。类似地,2017年瑞士Pizzo Cengalo发生了体积约3.0×106m3的岩质滑坡,滑体从上千米高度坠落后迅速解体并转化为碎屑流,在其沿沟道运动的3.2 km内,底部侵蚀了超过100×104m3的冰川冰和沉积物。在停止运动30 s时,第一次泥石流在没有降雨的情况下突然暴发,此后的9.5 h内又暴发十次泥石流。Fabian等[43]通过现场考察认为碎屑流运动导致的底部冰川冰的融化为泥石流提供了重要水源补给,对滑坡—碎屑流—泥石流灾害链的形成起到了重要作用。

3.1.4 滑坡—堰塞湖—溃决洪水

青藏高原大江大河两岸的沟谷内大型滑坡非常发育,极易阻塞河道形成滑坡堰塞坝。堰塞坝一旦形成,坝后水位便开始上升,堰塞湖也随之形成。若坝体不稳定(如存在漫顶、管涌等危险),下游将面临巨大的溃决洪水威胁。唐家山堰塞湖就是非常典型的案例。受2008年汶川地震的影响,距北川上游约3 km的唐家山发生特大型滑坡,约2×107m3的滑体冲入河谷,形成长803 m、宽611 m、最小厚度80 m的堰塞坝,最大蓄水量3×108m3(图2)。据估算,如果坝口崩塌一半,绵阳市将受到淹没危害。最终,通过开挖人工泄流槽,在堰塞湖水位降低后泄流,使得险情得以控制[35]。类似地,2018年10月11日,西藏自治州江达县白格村发生大型高位滑坡,超过2.4×107m3的滑体从850 m高的岸坡涌下,阻塞金沙江,并形成了最大库容为2.9×108m3的堰塞湖,次日堰塞湖自然下泄[36];同年11月3日,同样的位置再次发生滑坡,在溃后的坝体上叠加,最大库容增加到7.8×108m3。通过对溃决风险进行评估发现:堰塞湖直接溃决流量为5.15×104m3/s,通过人工开挖泄流槽降低坝体约15 m,最终最大库容降低到5.8×108m3(库容降低26%);实测峰值流量约为3.1×104m3/s(为预估的60%),极大地降低了溃决洪水的风险[44–45]。尽管如此,溃决洪水的影响范围一直延伸至600 km以外的丽江。可见,由滑坡堵江形成的“滑坡—堰塞湖—溃决洪水”沟谷灾害链危险性极大,是川藏铁路必须应对的灾害链问题。

图2 唐家山滑坡堰塞湖和溃决洪水[34]Fig. 2 Tangjiashan dammed lake and outburst flood[34]

3.1.5 滑坡—碎屑流/泥石流—堰塞湖—溃决洪水

除河道两岸滑坡直接堵江的情况外,一些位于沟谷上游的滑坡在失稳后会先转化为碎屑流或泥石流,随后沿沟谷运动至沟口堵江形成堰塞湖,进而形成溃决洪水(图3)。

图3 典型滑坡—碎屑流—泥石流—堰塞湖—溃决洪水演进过程Fig. 3 Typical chain process of landslide—debris flow—dammed lake and outburst flood

2000年4月9日,西藏林芝市波密县易贡乡发生特大滑坡[46],滑坡体从3 000 m的高处失稳形成碎屑流并运动了8 km之远,阻断易贡藏布达1.5 km,形成了面积超过5 km2、最大库容近3×104m3的堰塞湖。易贡堰塞湖溃决后又形成特大洪水灾害,造成下游公路被冲断和淹没,对外交通完全中断。类似地,2002年2月,俄罗斯高加索地区发生巨型冰/岩崩,所形成的碎屑流在运动了18 km后逐渐转化为泥石流继续运动了15 km。据推算,碎屑流/泥石流的最大速度可达80 m/s,造成了超过120人的死亡[47]。Haeberli等[48]的研究表明这次由崩塌诱发的泥石流可能与山谷中大量被侵蚀的含冰碎屑物有关。泥石流在Gornaia Saniba形成了堰塞湖,导致上游村庄几乎淹没于堰塞湖中,下游则面临溃决洪水的风险。这类灾害链在青藏高原非常常见,2018年10月17日5时左右,西藏林芝市米林县雅鲁藏布江左岸色东普沟发生冰/岩崩[37],这些固体物源与底部冰川相互作用形成泥石流,在运动了近10 km后冲入雅鲁藏布江堵塞河道并形成堰塞湖。两日后,堰塞坝右岸自然漫顶过流,堰塞湖险情解除。此次事件是色东普流域自1950年有记录以来发生的第13次大规模堵江。由于这类灾害链通常发生于高寒地区,人烟稀少,监测和预警都面临巨大困难,所产生的溃决洪水对雅鲁藏布江下游人民的生命和财产安全造成了巨大威胁[49]。

3.2 泥石流灾害链

3.2.1 泥石流—滑坡

泥石流在沟道中运动时,会不断侵蚀沟道底部及两侧坡脚,进而影响坡体的稳定性,诱发泥石流—滑坡灾害链,这类现象在青藏高原大型泥石流沟比较常见[38]。天魔沟为西藏帕隆藏布右岸的一条支流,频繁暴发的泥石流在运动时不断从坡脚侵蚀侧碛垄,导致两侧坡体不断失稳,形成泥石流—滑坡灾害链。在此过程中,不断垮塌的滑坡又进一步改变泥石流的物质组成,进而增大泥石流的规模,改变了其动力特征。这种沟谷灾害链改变了泥石流的物源和浓度,增加了泥石流堵江的风险。类似的灾害链在培龙沟、比通沟仍时有发生。

3.2.2 泥石流—堰塞湖—溃决洪水

泥石流在沟口形成的堆积扇会阻塞河道,诱发泥石流—堰塞湖灾害链。2001年7月8日,云南省蒋家沟在持续降雨作用下暴发泥石流,这场泥石流持续了15个小时,造成主河道小江阻塞并形成堰塞湖。类似的事件在1919—1968年间共出现了7次,泥石流—堰塞湖灾害链不仅造成直接灾难后果,更是对主河道的发育和河床演变产生深远影响[50]。类似的泥石流堵江事件在四川省龙门山时常发生,磨子沟、湔沟、簇头沟、茶园沟、板子沟、八一沟等泥石流沟在历史上曾多次暴发泥石流—堰塞湖灾害链。如:2019年8月19—20日,汶川县多地暴发山洪泥石流,泥石流冲出沟口堵塞岷江,国道被迫阻断,灾害造成30余人死亡或失联,近2万游客被困,6个水电站严重受损。据估算,此次灾害链经济损失超过36亿[51]。

3.2.3 泥石流—堰塞湖—溃决洪水—古滑坡复活

在构造活跃地区,大量的古滑坡分布于主河道两岸,由支沟泥石流堰塞湖导致的溃决洪水会改变下游古滑坡的稳定性,进而诱发“泥石流—堰塞湖—溃决洪水—古滑坡复活”灾害链。2020年6月17日,四川省丹巴县梅隆沟发生大型泥石流,约2.4×105m3的泥石流冲出沟道形成堰塞坝,阻断小金川河并形成堰塞湖。堰塞湖在两个小时内自然漫顶,受溃决洪水的影响,距溃口仅百余米的阿娘寨古滑坡堆积体被不断掏蚀,导致古滑坡复活。变形区面积达0.62 km2,体积6.6×106m3。坡体整体下挫,变形剧烈,表面裂缝非常发育,四周出现了近20 m的显著剪切位移,连接丹巴县和小金县的唯一国道被阻断两个月之久。由于古滑坡前缘为小金川河,一旦阿娘寨古滑坡再次失稳,极有可能诱发新的滑坡堵江—堰塞湖—溃决洪水灾害链,更大范围的下游河道及周边居民将面临更为严峻的溃决洪水风险[23]。

3.3 冰湖灾害链

冰湖溃决是青藏高原地区典型的山地灾害之一。随着气候变暖,冰川消融使冰湖的数量增加。频繁发生的冰/岩崩、滑坡可能导致冰湖溃决,进而形成溃决洪水[52]。溃决洪水在运动中极易裹挟沟道内松散堆积物而形成冰川泥石流,这些泥石流又会在沟口堆积并堵塞河道形成堰塞湖[53]。这类链式灾害在冰川覆盖广、地形高差大、固体物源丰富的易贡藏布、帕隆藏布和雅鲁藏布江支沟内频繁发生,多次对沿江城镇和工程设施造成破坏,严重威胁居民的生命财产安全。

3.3.1 冰湖溃决—洪水

冰湖通常位于冰川地貌区,海拔较高,储存着丰富的水源(图4)。由冰湖溃决诱发的最直接的灾害形式即为溃决洪水(图5)。

图4 尼泊尔伊姆扎冰湖[54]Fig. 4 Imza Glacier Lake in Nepal[54]

2013年7月5日,受持续高温和强降雨影响,藏东南嘉黎县忠玉乡然则日阿错后缘冰舌以冰崩形式从1 200 m高跌落,冰体坠入湖内分裂,激起巨大涌浪。涌浪漫过顶宽约30 m的终碛堤,原本低矮的坝体被迅速刷深,溃口在短时间内不断扩大,溃口流量急剧增加,又进一步增加了溃口的侵蚀能力,溃口展宽和刷深持续增加,最终形成了巨大溃决洪水[21]。这次灾害造成忠玉乡238户1 160人不同程度受灾,49户房屋被彻底冲毁,通往嘉黎县的唯一水泥桥被毁,损失高达2.7×108元。

3.3.2 冰湖溃决—洪水—泥石流

冰川退缩过程中会在冰川谷中形成了大量的冰碛物,加之“U”型谷两侧坡度较陡,滑坡十分发育,在沟谷内形成了丰富的松散物源。由于冰湖溃决产生的溃决洪水具有非常高的势能,携砂能力极强,因此溃决洪水在运动中极易转化为泥石流。如:1988年7月15日,西藏波密县米堆沟冰湖溃决,这次溃决的原因在于终碛堤内埋藏冰潜蚀发展为管涌,最终溃决[19]。坝体溃决后,溃决洪水不断侵蚀坝体和沿程堆积物,流体含沙量增高而形成泥石流,泥石流沿米堆沟一直运动至8 km外的沟口。此后,由于固体物质的沉积,又转化为洪水演进。据记载[56],此次溃决洪水持续了30 min,影响范围8 km,最大洪峰流量达1 270 m3/s。

3.3.3 冰湖溃决—洪水—泥石流—堰塞湖—溃决洪水

由冰湖溃决形成的泥石流在沟谷中运动时会产生堵江风险并形成堰塞湖,进而再次形成溃决洪水。如:2016年7月5日,樟木镇上游章藏布源头次仁玛错右侧支沟发生冰湖溃决[21],溃决洪水随后转化为泥石流,阻断波曲河形成堰塞坝;堰塞坝溃决形成溃决洪水导致主河水量暴涨。这次事件中波曲河友谊桥段水位涨幅达到约6 m,樟木口岸被淹。

4 沟谷灾害链的关键过程

图5 冰湖溃决—洪水—泥石流演进过程[55]Fig. 5 Schematic of the evolution process of glacial lake—outburst flood—debris flow[55]

沟谷灾害链的关键过程关系到不同灾种间物质传输和能量传递,是认识并揭示沟谷灾害链形成演化机制的重要途径。通过梳理不同类别沟谷灾害链演进模式,总结出3个关键过程:1)崩塌/滑坡—碎屑流/泥石流;2)滑坡/泥石流堵江;3)堰塞湖/冰湖溃决。这些关键过程通过不同组合方式,演化出复杂多变的沟谷灾害链演进模式。

4.1 崩塌/滑坡—碎屑流/泥石流

沟谷灾害链通常由滑坡或崩塌作为原生灾害诱发。这些崩滑体能否转化为碎屑流或泥石流继续运动,是沟谷灾害链形成与否的重要前提。而在众多影响因素中,地形起控制作用。在大量的沟谷灾害链事件中,物源区通常位于高陡的流域末端(如旺苍滑坡—泥石流灾害链[57]、色东普冰崩—泥石流灾害链[49]等)。高地势为物源提供了初始势能,使崩滑体失稳后能迅速将势能转化为动能并做高速运动,为进一步解体及碎屑化创造条件。在易贡滑坡[46]、新磨滑坡[41]等灾害链中,失稳区与堆积区的相对高差可以达到上千米。在滑坡—泥石流灾害链中,水源则扮演着更为重要的角色。以地下水(五里坡滑坡[32])、降雨径流(鸡场镇滑坡[28])、埋藏冰(Pizzo Cengalo崩塌[43])、河流入汇(旺苍滑坡[57])等多种形式的水源补给,是碎屑流经水土掺混进一步形成泥石流的重要条件。

4.2 滑坡/泥石流堵江

滑坡堵江和泥石流堵江存在差异。滑坡能否堵江与滑体体积和江水流量的比值有密切关系。当比值较小时,滑坡的固体物质通常直接被江水带走,堵江危险较小;当比值较大时,滑坡失稳极易阻塞江河并形成堰塞湖。这类滑坡体积可以达到千万方级别(如唐家山滑坡[35]、白格滑坡[58]),由此也造成极大库容的堰塞湖,一旦溃决便会形成严重的溃决洪水。碎屑流和泥石流的堵江过程类似,当沟谷内由崩滑体转化的碎屑流或泥石流从沟口流出时,由于动力条件急剧减弱,进入主河后便开始胁迫河道水流,一旦其到达对岸并占据整个河道,便形成堰塞坝。碎屑流/泥石流堵江与其浓度、流速、流量、主河道夹角、主河流量均关系密切[59]。

4.3 堰塞坝/冰湖溃决

堰塞坝的寿命可以持续几分钟到几千年不等[60]其寿命长短主要取决于堰塞坝的几何形状、材料性质及堰塞湖的入库流量等因素。碎屑流/泥石流堰塞通常寿命较短,潜在风险相对较小,如丹巴县梅隆沟泥石流在堵江后两个小时内便自然漫顶溃决。相较而言,位于塔吉克斯坦东部的萨雷兹堰塞湖形成于1911年地震,水深达500 m,长度55.8 km,蓄水量超过160×108m3,直到现在仍然存活。冰湖溃决是冰川地区特有的沟谷灾害链形式,在青藏高原分布较广。其触发形式既包括终碛堤内埋藏冰融化导致的管涌破坏,又包括冰滑坡和冰崩入湖产生涌浪,快速通过溢流口强烈冲刷导致溃堤[20]。

5 沟谷灾害链风险评估

传统的单灾种风险评估主要围绕灾害的易发性、危险性和易损性进行评估,经多年的发展已经相对成熟,但针对沟谷灾害链的风险评估方法和理论体系仍处于初步探索方面。面对具有复杂链生过程的沟谷灾害链,仅使用传统单灾种风险评估方法已经不能满足新的定量评估需求,需在此基础上进一步考虑各灾种间的关联,从而真实刻画沟谷灾害链式演变过程所带来的风险。

易发性指灾害链的发生概率。传统单灾种的易发性评估主要关注原生灾害的物源区,评估内容包括坡度、相对高度、岩性、构造、地震、土地利用类型、水文等因素对灾害发育的影响。由于沟谷灾害链具有显著的链生效应,对其易发性评估除了关注物源区的孕灾条件外,还需关注原生灾害运动过程中可能触发的潜在物源。以梅隆沟泥石流灾害链为例[23],传统单灾种的风险评估通常仅考虑泥石流的易发性,但此次泥石流冲出沟口后发生堵江,所产生的溃决洪水又进一步诱发沿程古滑坡复活,形成了复杂的链生灾害。类似地,由溃决洪水造成的古滑坡复活在青藏高原非常常见,但在单灾种风险评估中通常被忽视。因此,沟谷灾害链易发性评估要进一步考虑沿程松散堆积物源(如坡积物、古滑坡堆积体等)的规模,确定其稳定性,评估其潜在补给方式和规模,从而定量评估这些物源对灾害运动、规模、危害能力的贡献。特别重要的是,还需要考虑一种灾害在运动过程中转化或者诱发另一种灾害的可能性。

危险性指灾害链的破坏能力。评估灾害的动力过程和影响范围是危险性评估的核心内容。基于经验法和数值模拟方法已经建立了较为成熟的单灾种危险性评估体系。而在沟谷灾害链演进过程中,灾害体在运动过程中通过侵蚀与沉积、水源补给与排泄与外界不断进行物质交换,由此导致灾害体物理力学性质和运动状态持续发生改变。如:发生于2021年2月7日的印度Chamoli冰崩,从海拔5 550 m的物源区失稳解体形成碎屑流,运动了1.4 km;随后在冰川融化和侵蚀作用下,灾害体物质组成发生变化,发展为泥石流,运动了7 km,随着地形变缓固体物质不断沉积,最终演化为洪水[61]。整个灾害的最大运动距离超过25 km。在这类灾害链中,物理过程十分复杂,使用基于单灾种的经验法和未考虑灾种转化物理过程的数值模型,难以刻画灾害的真实运动过程,必然带来对运动速度、运动范围及破坏能力的评估误差,直接影响评估结果。因此沟谷灾害链危险性评估应抓住关键转化节点和转化条件,明确灾种转化物理过程,提出决定灾种转化的关键参数及临界阈值(如滑坡/泥石流堵江临界条件、冰/岩崩–泥石流形成条件等),从而定量、准确描述灾害链的发展过程,获取运动速度、危害范围等关键指标,为灾害链的危险性分析提供科学依据。

沟谷灾害链的危险性模拟评估,最重要的是深化对沟谷灾害链灾种转化关键过程物理机制的科学认识,如:影响岩土体流态转化的关键参数和临界阈值;滑坡、碎屑流、泥石流侵蚀差异性和影响因素;滑坡、泥石流堵江条件判断;堰塞坝溃口演化和峰值流量变化规律等。传统的模拟手段在灾害链模拟的适用性依然存在限制,如:基于有限元的边坡变形计算方法难以模拟随后的碎屑流或泥石流大变形运动[62];基于深度积分的山洪、泥石流模拟方法中物理参数随深度变化做了大量假设[63]。此外,由于不同数学模型的关键参数存在差异,导致不同灾种模拟通常是割裂的,暂时还无法实现考虑灾种转化物理过程的全过程数值模拟。因此,尽管这些方法在单灾种评估中取得了较好的发展,但在沟谷灾害链的模拟中依然受到了很大的限制。当前亟需发展考虑灾害运动及转化物理机制的全过程数值模拟理论和方法,从而实现沟谷灾害链模拟和风险评估。

易损性指承灾体受到灾害破坏概率大小与发生损毁的难易程度。由于沟谷灾害链影响范围通常较远(尤其是冰湖/堰塞湖溃决洪水),在进行易损性评估时需要结合危险性分析对更大范围的承灾体类型、数量及分布进行调查和分析。对不同的沟谷灾害链演进模式来说,其最后也是危害最大的一环通常为溃决洪水,波及范围甚至可达上百公里。因此,需加强大江大河两岸的承灾体的调查,这在单灾种灾害风险评估中通常是被低估的。沟谷灾害链的易损性评估还需考虑未来情景下,沟谷灾害链的潜在诱发形成、演化过程和与承灾体的作用方式,应加强对下游危险区承灾体的类型、范围进行统计,考虑概率模型,划分危险区,准确评估灾害链风险,并制定相应的减灾措施。

6 沟谷灾害链防控对策

近年来,单灾种灾害防控对策的理论研究和成果应用已取得了显著成效。如:采用InSAR、光学遥感、无人技机术在大区域上进行滑坡的早期识别[64–66];基于位移传感器、地下水位传感器和地基雷达等手段对具有变形趋势的滑坡进行持续监测[67–68];基于降雨阈值对泥石流进行紧急灾前预警[69–71];采用多种数值模拟手段(有限元、离散元、有限差分、有限体积等方法[72–75])对灾害的运动过程进行模拟评估;针对滑坡、泥石流灾害制定应急预案[76–77];提出一系列关键防治技术(如泥石流拦排导工程体系[78]、滑坡防治技术体系[79]等);开展了一系列滑坡、泥石流综合治理等综合治理示范工程。上述单灾种防控决策有效降低了原生灾害的危险性和灾害损失。沟谷灾害链的防控对策除了发展现有的针对原生灾害的防控理论方法体系外,还应结合沟谷灾害链的演化特性提出新的理论和方法,以适应新的防控要求。

在沟谷灾害链的早期识别方面,除了识别原生灾害的位置、规模以外,应进一步提取沟道地貌指标,量化沟道比降对原生灾害运动演进过程的影响;关注沟道两侧和支沟内可能造成灾害体物质组成变化的固体物源和水源[57];识别沟道空间组合形式及断面形状,确定潜在堵沟、堵江堰塞湖位置。

在监测预警方面,应在已经识别的原生灾害潜在危害区,尤其是潜在物源、水源补给位置及潜在堰塞湖位置设置视频、地声、流深等监测设备,实时监测并及时发出灾害预警信息。此外,通过多源震动信号及时获取灾害位置、规模,推算灾害体密度等物理指标[80],也可为进一步模拟评估提供基础模型参数。

在应急处置与工程治理方面,由于沟谷灾害链在近年来才受到社会的广泛关注,针对沟谷灾害链的研究尚处于起步阶段,对关键过程的科学认识依然不足,所以在面对大型沟谷灾害链时主要沿用基于单灾种的防灾减灾技术,防治效果不够显著。因此,要加强沟谷灾害链防灾减灾理论研究,在单灾种灾害的应急处置中要考虑和评估可能诱发的次生灾害的风险。要完善多部门应急协调联动机制,提高工程灾害防御能力。要基于沟谷灾害链风险评估结果,合理进行工程规划与选址,提高基础工程灾害设防等级;在水坝、电站等工程设计中考虑灾害链效应、合理提高水坝的防洪能力。要建立灾害链仿真平台,加强沟谷灾害链的未来情景预测,预测不同条件下沟谷灾害链的演化过程、危害范围及灾害损失,从而有针对性的做好防灾预案,规划防灾减灾措施,力求将灾害链损失降到最低。

在紧急避险与风险管理方面,应基于沟谷灾害链风险评估结果进行危险区划分,尽量避免在危险区内新建工程和规划居民点。当实在无法避让该区域时,应提高工程灾害设防等级,修建拦挡、疏导槽等减灾工程,做好防治规划,制定防灾预案,规划逃生路线,及时排练演练,储备救灾物资,将未来可能发生的灾害损失降到最低。此外,应健全减灾管理体制,建立群测群防体系、灾情速报制度、减灾指挥调度机制和责任落实办法,保证灾害的早发现、早预警和减灾的早决策、早落实,形成高效运转的减灾管理体系。

7 结 论

沟谷灾害链是川藏交通廊道建设运营中面临的巨大挑战,也是传统单灾种研究向多灾种灾害链研究的重要桥梁。为了适应新的需求,本文回顾并总结了大量已发生沟谷灾害链事件,取得了以下结论:

1)完整的沟谷灾害链由潜在孕灾体、原生灾害、次生灾害(系列)和承灾体组成,具有时间相接、空间相连、因果关联、链式演进的典型特性。根据灾害演进过程可将其划分为滑坡灾害链、泥石流灾害链和冰湖灾害链3个大类和11个小类。这些演进模式可通过崩塌/滑坡—碎屑流/泥石流、滑坡/泥石流堵江、冰湖/堰塞湖溃决3个关键过程以不同形式组成。

2)沟谷灾害链的链生机制可分为两类:一是,原生灾害体在运动中状态发生改变形成次生灾害;二是,原生灾害改变次生灾害的形成条件并诱发新的灾害。

3)沟谷灾害链的风险评估要同时关注原生灾害的起动机制和次生灾害的链生机制,要强化潜在灾害链物源的准确识别,加强关键转化过程的科学认识,定量研究灾种转化机制和临界条件,构建灾害链全过程数值模拟评估方法,开展未来情景下的沟谷灾害链演进过程和风险评估。

4)沟谷灾害链的防控研究尚处于起步阶段,应提高沟谷灾害链的科学认识,建立完善的沟谷灾害链早期识别、监测预警、模拟评估、应急处置、工程治理、应急避险与风险管理综合治理体系。