DCE-MRI在颈动脉斑块稳定性评估中的作用

曾果

(南阳市第二人民医院医学影像中心,河南 南阳 473000)

颈动脉斑块是指脂质在颈动脉壁沉积形成的斑块。颈动脉是脑部重要的供血管道,血流量较大,当颈动脉内部出现斑块后,颈动脉血管增厚,使管内空间狭窄。部分颈动脉斑块性质极不稳定,脱落后会随血流到达脑部微小血管并发生栓塞,容易引发卒中等危险事件[1]。对于已确诊存在颈动脉斑块的患者而言,密切关注颈动脉斑块的稳定性,及时排除危险因素干扰并接受有效治疗,是预防后续风险事件发生的关键。

动态对比增强磁共振成像(Dynamic contrastenhanced magnetic resonance imaging,DCE-MRI)是近年来临床新兴的一项检测技术,相比于常规磁共振成像对于肿瘤及血管组织成像效果更为突出[2]。本研究利用DCE-MRI评估颈动脉斑块的稳定性,结果如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾2019年5月至2020年6月于本院就诊的45例经超声检查疑似存在颈动脉斑块的患者,其中男23例,女22例;年龄58~76岁,平均年龄65.39±4.73岁;病程5 m~6 y,平均病程3.16±1.21 y;合并冠心病21例,高血压14例,糖尿病9例。所有患者均进行DCE-MRI检测,于术后取颈动脉斑块组织样本送至病理实验室进行成分检测,并根据病理检验结果评估斑块稳定性。

纳入标准:符合《中国各类主要脑血管病诊断要点2019》[3]中关于颈动脉斑块的诊断标准,经超声造影确认颈动脉内膜因斑块沉积出现2 mm及以上的增厚;接受检测前未经过介入手术治疗;病情处于平稳发展期;精神正常,配合检查;患者临床资料保留完整。

排除标准:MRI检查禁忌症;心、肺、肾、肝严重损伤;合并夹层动脉瘤;合并恶性肿瘤;因非斑块原因造成的颈动脉狭窄或增厚;安置颈动脉支架者。

1.2 检测方法及分类标准

1.2.1 DCE-MRI检测

所有患者均于术前采用西门子Aera 1.5T MRI仪进行DCE-MRI检测:取仰卧位于机床正中,检查时需保持静息状态并减少吞咽等喉部动作,充分暴露颈部,使用16通道头颈联合线圈,应用快速扫描序列定位颈动脉位置,以颈动脉交叉处为扫描中心点进行DCE-MRI检测,设定时间间隔为12 s,使用T1加权序列、T2加权序列由上至中、中至下各扫描6层,层厚2 mm,T1加权序列参数:应用四反转恢复序列,TR 550 ms,TE 17 ms;T2加权序列参数:应用多平面双反转序列,TR 3200 ms,TE 370 ms;以0.1 mmol·kg-1的剂量向患者肘静脉推注15 mL小分子钆剂,同时行15期动态扫描获取斑块影像信息,计算药代动力学参数Ktrans、Kep、Ve、Vp。检测结果依照美国心脏病协会提出的斑块分型标准进行区分[5],根据斑块的危险程度将I型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅶ型、Ⅷ型斑块归为稳定型斑块,将Ⅳ型、V型、Ⅵ型斑块归为易损斑块。

1.2.2 病理检测

所有患者均接受颈动脉内膜斑块切除术治疗,术后留取少量颈动脉斑块病理组织样本送检,在显微镜下观察斑块组织形态特征,将斑块分为I~Ⅵ型[4],I型斑块:细胞基本无病理性改变,仅含少量脂滴;Ⅱ型斑块:可见大量巨噬细胞、极少量肥大细胞,偶尔可见内含大量空泡的泡沫细胞形成的脂质条纹;Ⅲ型斑块:明显可见细胞外脂滴,或有大量脂质积聚形成的孤立脂团;Ⅳ型斑块:可观察到脂质核心,核心边界清晰,尚未发生病变;V型斑块可观察到较多新生组织,多为纤维组织或结缔组织。病理检测结果将I~V型斑块分为稳定型斑块,Ⅵ型为易损斑块。

1.3 观察指标

分析DCE-MRI对颈动脉斑块稳定性的评估结果;比较稳定型斑块及易损斑块各项药代动力学参数的差异;绘制DCE-MRI各项参数评估斑块稳定性的受试者工作曲线(Receiver operating characteristic curve,ROC),计算曲线下面积(Area under ROC,AUC)。

1.4 统计学方法

使用统计学软件SPSS22.0处理数据。计数资料用率表示,行χ2或Fisher精确概率检验;计量资料以均数±标准差(±SD)表示,行t检验。P<0.05表明差异有统计学意义。

2 结果

2.1 结果分析

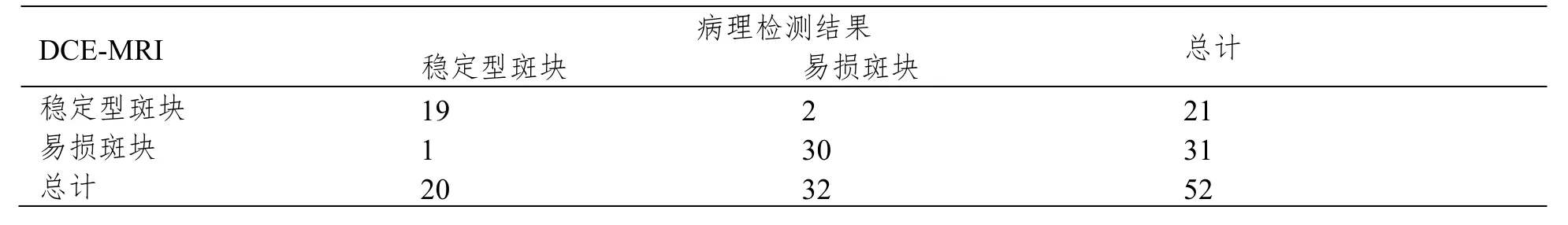

入组45例患者经病理检查共检出52个颈动脉斑块,其中稳定型斑块20个,易损斑块32个。DCE-MRI与病理结果比较,kappa值为0.879,一致性较高,敏感度、特异性、阳性预测值、阴性预测值、准确度分别为95.00%、93.75%、90.48%、96.77%、94.23%,见表1。

表1 DCE-MRI与病理检测结果比较(个)

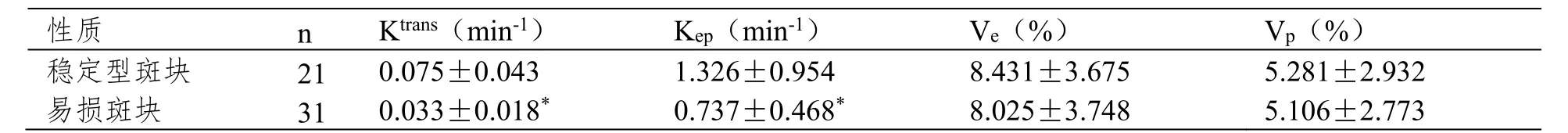

2.2 诊断参数

稳定型斑块Ktrans、Kep水平均高于易损斑块(P<0.05),Ve、Vp水平比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 不同性质斑块检测所得药代动力学参数比较

2.3 诊断价值

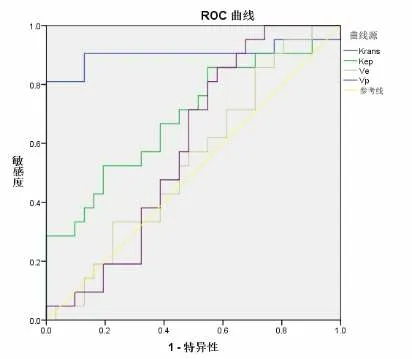

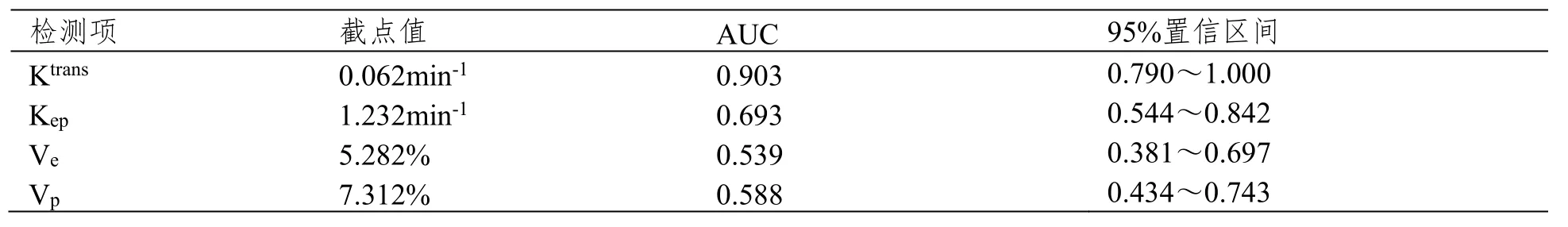

通过绘制ROC曲线可知,Ktrans、Kep、Ve、Vp诊断斑块性质的AUC分别为0.903、0.693、0.539、0.588,截点值分别为0.062·min-1、1.232·min-1、5.282%、7.312%,见图1、表3。

图1 DCE-MRI各项药代动力学参数对斑块性质的鉴别价值

表3 各项参数ROC诊断曲线具体信息

3 讨论

部分医学研究统计显示,颈动脉斑块是引发脑梗死的独立危险因素[6],其内部物质构成是预测卒中发生的重要标志。受各种外在因素影响,颈动脉斑块成分复杂,钙化、纤维化、是否出血、脂质坏死均可能影响斑块的稳定性,易损斑块在血流冲击下可能会破裂,加剧病情发展。DCEMRI、VW-MRI均为临床常用的MRI技术,能够清晰探查颈动脉斑块的内部结构。根据影像呈现的斑块性质对斑块的危险性进行合理分级,本研究发现,DCE-MRI与病理结果比较诊断一致性极高。DCE-MRI通过注射对比剂可获取连续动态增强的图像变化,有助于医师判断不同性质斑块间的微小差异,提升了影像诊断斑块稳定性的准确度。颈动脉斑块发生出血的主要原因在于其内部新生血管脆弱失稳,研究表明DCE-MRI对斑块内部血管壁及新生血管的分布、血流信号等观察效果较好,通过分析药代动力学相关信息能够反映出局部组织的微循环功能,因此更有利于临床鉴别易损斑块[7]。

Ktrans是DCE-MRI检测过程中获取的重要参数,主要体现对比剂由血管内部向外部细胞组织间隙的渗透能力,通过分析此参数可了解斑块区域的灌注特征;Kep则主要体现对比剂的回流速率,Ve、Vp作为容积分数,与血管分布密度有一定联系。本研究结果显示,稳定型斑块Ktrans、Kep值低于易损斑块,不同性质斑块Ve、Vp无明显差异,与曹烨等[8]学者研究结果一致。斑块内部血管数量过少,基本不会影响容积分数变化,颈动脉斑块发展过程中需要营养供应,从而刺激颈动脉血管壁向斑块内增生,新生血管为保证营养交换速率,管壁通透性较大,因此DCE-MRI检测在注入对比剂后可观察到斑块局部快速灌注后经静脉血管快速流出,因而导致Ktrans、Kep值偏大,可作为诊断板块稳定性的重要参考指标。

综上所述,DCE-MRI对颈动脉斑块稳定性评估的诊断效果好,药代动力学参数Ktrans、Kep值可作为诊断板块稳定性的重要参考指标。