形构与消解:城乡一体化进程中的空间区隔

■崔加忆

(苏州大学社会学院,江苏 苏州 215123)

一、问题的缘起

当前我国正处于新型城镇化建设中,在国家规划中城乡发展一体化是实现新型城镇化的空间性战略任务,包含并超越了人、形与时间的维度,是一种系统性的考量。关于城乡一体化的内容研究,学者们大多从城乡建设、经济、公共服务、社会管理、生活方式及生态环境六个方面进行阐述[1],来显示一幅全面的城乡图景。这中间存在着一个隐性前提,即某片地域是作为可扩张、更新与重组的空间来容纳城乡一体化多维发展的。城市的空间问题就把空间作为对象,不是承担的容器,也不是叙述的背景,来显示城市问题。在城乡一体化建设中,空间一方面凸显并强化城乡一体化进程中的问题,另一方面又是产生城乡问题的斗争场所,它既是社会问题的产物,也是其生产者。

中国城乡一体化的发展可以视为一种空间生产,以独特的方式融合城市与农村的空间结构,使各类要素均衡流动起来。但事实上,空间并不容易被打造成理想的田园城市,城乡间的矛盾实际上转移到城镇空间内部仍隐秘地生长。多重力量博弈不断重塑城市空间形态,其结果之一就是空间区隔。本文通过分析空间区隔的过程和表征形式以及影响其生成的结构性力量,尝试以社会学的视角推进一种兼具空间性和主体性的“实践空间”,以此对抗城市内部异质性空间形态,找寻人本性城市田园牧歌生活的可能。

二、城乡一体化进程中空间区隔的过程与表现

(一)空间区隔的起点:行政规划

城市是进行国家建设的重要空间,主要手段是行政建制与城市规划。行政建制鲜明地表现出国家权力降临的空间性,通过对某片区域的建制和省、市、县的划分或调整,以区分城市与乡村、城市之间的界限。城市规划通常在行政区域划分的范围内进行,比如城市空间的外部扩张、旧城的更新改造。在城乡一体化的进程中,我国政府通过行政建制和城市规划干预和调节城乡空间资源,采取了撤县设市、并村改居等措施来融合城乡空间结构,提高城镇化率。对于失地农民来说,村改居是他们在城市内获得住房的来源,一般被安置于失去增殖空间的城市外围。对于进城务工的农民来说,由于住房的市场化及未提升的身份保障,他们大多居住于棚户区、城中村、工地活动房,这样的环境与城市中高档社区有显著差别。规划所增生的差异直接表现为进城农民与城市居民住房的差异,导致居住空间相互区隔,在一定程度上偏离了城乡一体化空间公正的愿景。

(二)空间区隔的进阶:社会分层

从居住空间的差异上来看,社会阶层之间的差异被清晰显现。有学者准确指出我国的空间隔离是一种“类隔离”[2],是社会阶层分化在居住空间上的反映。这就在地理性的居住空间上叠加了一层社会属性,它被模糊成一个符号来标识某个群体的整体形象,全方位象征着相应的职业、收入、文化水平、政治身份和生活方式。居住空间的区隔由此演变为社会意义上的空间区隔,充分体现在城乡一体化的进程中。列斐伏尔将空间看作一种社会关系,那么社会空间的区隔就表现为人们倾向于与其阶层相似的群体建构社会关系,不同阶层所形成的社会网络之间没有任何交染。就失地农民而言,他们来到陌生环境中,能依附的关系是原本的亲属朋友。居住空间的隔离和传统的生活方式使他们通常在安置区内扩大交往圈子,与其他社区隔离开来。而在另一端的阶层中,他们生活在被精心管理的社区中,用诸如门禁设置、多重安保、建筑围墙等方式封闭内部,显示出不同阶层所覆盖的社会空间横亘着的巨大裂痕。

(三)空间区隔的强化:污名

当一个空间在物理和社会意义上都存在隔离时,精神或心理空间的区隔在城乡一体化的进程中也自然而然凸显出来,这表现为一种心理排斥。追溯人们为何会对隔离社区心理排斥,可以发现这就是一个污名化(stigmatization)的过程。如林克(Link B.G.)和费伦(Phelan J.C.)将污名所定义为“标签、刻板印象、孤立、状态缺失和歧视等元素共存于一种权利状态”[3],那我们可以就此把隔离社区空间污名化的生成机制解释为上述五个相连的部分。在这个过程中,不被公众理解的空间差异已升华为歧视、排斥,甚至是侮辱,而受污名的主体也在势单力薄中渐渐认同自我的身份,最终进城农民与城市居民之间心理空间的区隔被确立为一种理所当然的秩序。值得注意的是,污名并非仅是贴标签后社会建构结果,还需要从宏观的角度关注污名在历史、政治、经济、社会背景中呈现的权力与结构,即污名的话语和权力是如何产生的,而空间污名化的实质彰显着权力结构不平等问题。

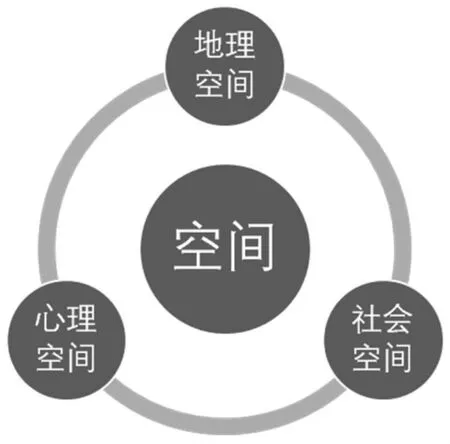

因此,这又绕回了最初的问题——谁有支配的权力,谁便能影响城市空间生产。整个循环如图1和图2对应所示,一些有权力的主体经过行政规划,空间区隔最先表征为居住空间与地理位置的差异,这一差异本身并不具备消极含义,只是作为促进城乡一体化而融合人与土地的举措实施结果。当居住于不同空间的人进行社会性活动时,空间区隔表征为不同社会阶层所建设的各自独立的社会关系网络,这意味着社会空间与支撑其的居住空间由社会分层产生了等级。区分出贫富高低的空间彻底失去了平等属性,人们以消极的污名行为简单指代破败的居住空间,使空间区隔在心理层面得到强化并逐渐演变为结构性的社会秩序,而打破固化结构最终仍需回到有规划和改变权力的主体行动上来。

图1 空间类型示意图

图2 空间区隔过程示意图

三、城乡一体化进程中的空间区隔与结构化形塑

(一)作为权力主导的党政

中国当代政治的运行离不开党政体系的作用,城市空间政治也是如此。由城乡一体化进程中空间区隔的过程与表现形式可以发现,党与政府是引发空间区隔首要的政治性力量,其运作逻辑是以权力控制城市空间并维护自身统治,尤为表现在制度设计上。胡军、孙莉研究了制度安排及其变迁对中国城市空间结构的影响,分析包括了市镇建制制度、城市发展政策、行政管理制度、户籍、就业与社会保障制度、土地制度以及各类经济政策如何激励城市发展[4]。制度设计是城乡一体化进程中空间区隔的一个结构性原因。在制度设计过程中,一些弱势群体的权利也被调查者轻易忽视,加剧了社会与心理性隔膜。因此,对于作为组织者与分配者的“强政府”来说,如何运用公共政策与制度来平衡和规范城市空间中各种力量,把空间区隔限定在一定尺度中是促进城乡一体化的关键。

(二)作为资本培养皿的市场

在“委托-代理”的组织关系中,地方政府出于绩效考核的需要通常不得不将城市发展的经济效益放在首位,这意味着政府与市场开始联盟,资本逻辑向政治领域渗透。通过把空间中的生产转变为空间本身的生产,空间被纳入了资本主义的生产体系,为资本增殖提供了直接的途径和手段,维持资本主义剥削本质。扮演着国内最强资本角色的地产开发商率先占领或垄断了能产生优质资本的空间,在市场经济体制下迅速将空间塑造为住房、商业购物中心、办公写字楼等形态,操纵着空间生产。城乡一体化进程中的居住空间被土地升值能力和住房价格划分出不同格局,不同阶层的人安置于不同等级的空间中,形成了空间区隔。随着全球化的发展,国内资本为了融入全球资本将单中心城市发展为多中心的城市群、都市圈,这虽然在一定程度上加速了城乡一体化的进程,但城市区域内部人们的生活空间仍受到资本逻辑规训,并因全球资本主义浪潮带来的消费文化引发了更深的空间撕裂。

(三)作为意识形态的文化

除了党政的权力主导和资本的强势力量,作为意识形态的文化也是造成城乡一体化进程中空间区隔的结构性因素之一。文化何以成为一种意识形态,需要放入城市发展战略的框架中衡量并考虑其与政治、资本交织的过程。以空间表现出来的文化承载着历史跃迁与人们对城市特定的空间记忆,具有丰富的象征意义。然而当我们游览纵观多个城市,可以明显感知去地方化的趋同性,取代地域特色的是以一套喧嚣的商业模式来覆盖空洞内核的文化工业。当前的城市文化空间遭遇市场资本介入和城市规划冲击[5],不仅稀释了文化韵味,也没有给人民带来益处。相反,文化通过依附资本培养了一群“有品位”的上层人,形成了具有阶层区显性的消费文化。文化场所靠消费水平区分出了高雅与平庸,全球性的迪士尼乐园和国内园林庙宇的昂贵票价,把一些群体拒之门外,使一些文化成果只属于部分所有。因此,文化作为一种意识形态实质是消费主义对社会生活的殖民,能有力地造成空间区隔。

四、实践的空间:对城乡一体化进程中空间区隔的回应

基于以上对城乡一体化进程中空间区隔的表现及其外在的形塑力量分析,可以发现空间与空间之间潜藏着冲突。不容忽视的是,除了诸种支配性力量间为争夺空间权力的斗争,民众作为主体也在形成一支聚合社会力量的队伍,以其自己的方式不断参与建构社会空间。因此,一种能与城乡一体化期盼的融合而和谐空间是兼具人本性与开放性的,本文将这种理想图景体现为“实践的空间”",以消解空间区隔。

实践空间深深扎根于以布迪厄和吉登斯为代表的实践理论。布迪厄认为社会生活是结构、性情(disposition)和行为共同的交互作用,把场域(field)当作由不同资本组成的结构性空间,惯习(habitus)是被场域塑造的一整套性情,而它也能反过来构造场域[6]。惯习与场域的相互建构就是实践的逻辑,克服了主体与客体、结构与行为的普遍对立。吉登斯持有结构与行动者二重性的观点,指出结构并不只是具有约束与限制作用的外在物,而是以具体方式出现在实践中引导具有认知能力的行动者行为,行动者的策略行动同时也能改变既定的结构框架并重构结构。这种超越二元对立的理念因自由的调节性和历史的生成性打破了结构性屏障,永远处于发生学的意义中。实践空间就是一种由结构性力量与民众主体互建互构的空间状态。表现在城乡一体化进程中的城市内部,即一方面权力、资本与文化对空间生产将受到制约,另一方面民众的意见将被纳入空间决策中。它的策略并非在于真正消解空间中的二元,相反,它不断利用空间中的二元性进行辩证,生成带有差异的平等空间。

显然空间在与实践相连中不仅只是一个场所,还具有实践的主体性。它象征着开放和参与的广场,取代部分群体单一掌控的是表达权、知情权、参与权的广泛公平。这样的空间不再是利益争夺的修罗场,也不再被设置分立等级。实际上,实践空间在城市尺度中的调节与国家“五位一体”的总体布局密切吻合,使城市成为国家空间发展链条上的有益纽结。但与后者不同的是,实践空间是对一种总体性企图的拒绝,它存在于由结构与行动、社会与个体之间汇聚的焦点上,总是能即兴创作般预见不同空间可能出现的情况并做出调整。由于实践空间集聚主体性和主体间性,它化解了他者存在的矛盾并容纳所有主体的共在。这种空间的形成就是不断对边缘群体赋权的过程,并且无需受到强者权力触角的肆意探测。这不仅消解了褊狭的空间区隔并走向广阔,也避免了结构性权力因专断而丧自身。

——从布尔迪厄《区隔》谈起