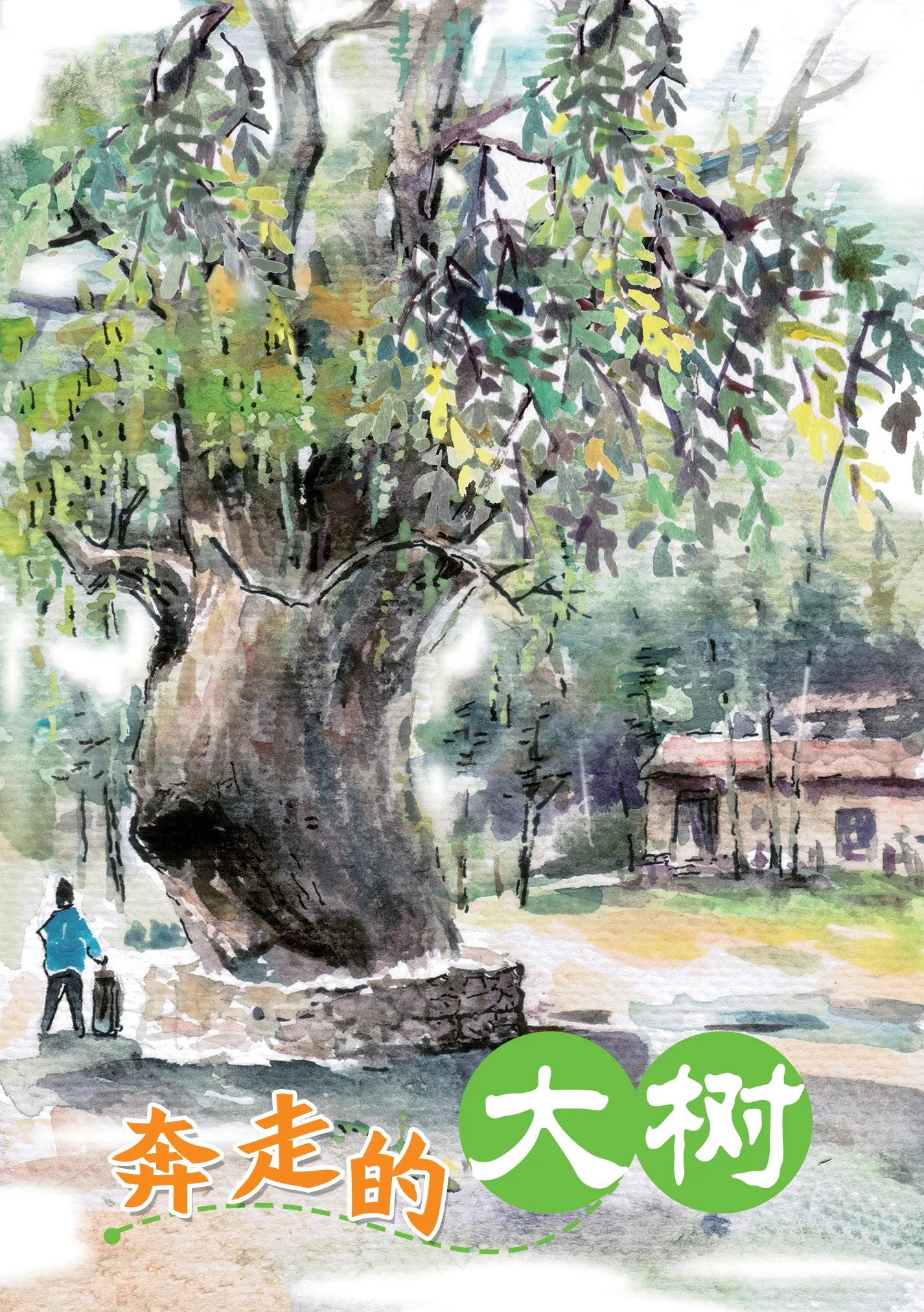

奔走的大树

○刘 江

小区外的一块公共绿地,不知道什么时候成了大树的驿站。

这驿站来过伟岸的松树,来过繁花似锦的野海棠,还来过秋叶如金蝶翻飞的银杏,但长则一年,短则几个月就都走了。不知它们从哪里来,也不知它们奔向何处去。

我对树的记忆就是从奔走开始的,但那时候奔走的不是树,是我。

小时候最怕一个人走路,但偏偏有些路非你一个人走不可。从那时候起,我对树就有了一种无由的依赖和信任。每每提心吊胆地在那山与山、村与村之间奔跑时,只要远远地望见一棵大树,就有一种莫名其妙的安全感,似乎那些在风中哗哗摇曳的树在呼喊:“来,到我身边来。”所以当我奔向那一棵棵大树时,好像那树也迎着我奔来。也只有跑到树下,我才敢歇一口气,擦一把头上的汗。

我们村最大的一棵槐树得十个孩子才能合抱,树冠能占三亩地。站在远处找我们村,那树就是标志。由于它长在一片坟茔里,所以就连那树下的灌木丛也没人敢动,密密匝匝连成一片,成了鹰鹞狐兔出没的地方。其实,我们的村子基本处在槐树的包围之中,无论从哪个方向进村,迎接你的都是一棵大槐树。迎娶新媳妇进村时,好几个班子的吹手摆擂台是在槐树下,送过世的老人搭路祭也是在槐树下;远行的人儿告别是在槐树下,回家的游子与亲友重逢也是在槐树下。所以老人们在讲述村里发生的大事时都离不开那些老槐树。经年累月,村里的老人走了,但那些槐树还在,它们见证着村子的历史,承载着村子的信息,护佑着一村的男女老幼。秋夜里,躺在谷场上,你能听见风经过每一棵大树的脚步声,能听见树与树的对话。

不只是村口,田间地头也有一些树。或挺拔的白杨,或秀气的山杏,或苍劲的椿树,那些树展现着田野的风韵。劳累时,擦一把汗,望一眼树,心头就会生出一种慰藉和希望。而在外人眼里,那以树为背景的劳作和歇息似乎都平添了几分田园的诗情画意。

万万想不到,有一天登上走过了千百遍的山,抬头望去时,路边的槐树不见了。站在那槐树离去的地方再向村口望去,村口的大树也都不知奔向了何方。没有了大树遮蔽的村庄,就像失去了灵魂的人,躺在那里,明晃晃地暴露在天地之间,任风吹雨打,无遮无拦。沟畔上挂满了废弃的白色地膜,风起时像有一种悲切的呐喊,简直惨不忍睹。

一日出门,楼下停着一辆车,车上载着一棵大树,开车的是老家的一位相识。他说,那棵树卖了四万。虽然心里一震,但从另一方面想,若是各地进城的大树都能站成一道风景,对那些来自同一块土地的务工者来说未尝不是一件好事。想那劳苦之余,他们若能认出自己家乡的树木,在它下面歇歇脚、说说话,就是抹抹委屈的眼泪,也可以慰藉心灵。可惜的是人们尽管给那棵来自我们家乡的树又是搭棚又是输液,让它享受了一番城市的待遇,但它只度过了一个夏季,就在一个夜间消失得无影无踪,不知以何种方式奔向了何方。

人,找不到回家的路,树能够给你指引。但真到了路边连一棵树都没有的那一天,人还能找到自己的家吗?