“太湖2号”青虾绿色高效养殖技术探讨

陈启凤,刘建华,刘俐沙,范灿平,卢德胤

(1.镇江市水产技术指导站,江苏 镇江 212000;2.丹阳市水产技术指导站,江苏 丹阳 212300)

青虾属于环境友好型水产品,且养殖周期短、成本低、效益高,深受养殖户欢迎,但江苏省镇江市各地养殖水平参差不齐,关键技术缺乏标准化操作方法。在国家实施2020年水产绿色健康养殖“五大行动”政策支持下,镇江市建立试验示范基地,探究“太湖2号”青虾绿色高效养殖技术,并集成示范推广,已初步取得成效。现以其中一示范基地为例,探讨“太湖2号”青虾绿色高效养殖技术。

1 养殖实例

1.1 示范基地基本情况

(1)池塘情况。基地位于122省道南侧,交通方便,水电齐全,水源为香草河,与京杭大运河丹阳段相通。养殖用水符合《渔业水质标准》(GB11607—1989)。池塘总面积(150×667)m2,每口(5×667)~(10×667)m2不等,水深0.8~1.5 m,坡比1∶3。池塘底部四周具环沟,沟宽6~8 m,深0.6~0.8 m,环沟面积约占塘口面积三分之一。育苗池(43×667)m2。

(2)设施情况。建有进排水管道、“三池两坝”等净化设施,安装微孔增氧、物联网监控和水质在线监测设备。

(3)技术情况。基地为2019年度和2020年度“江苏现代农业(青虾)产业技术体系丹阳推广示范基地”项目核心基地,拥有青虾产业体系专家团队指导养殖生产试验,为推广“太湖2号”青虾绿色高效养殖提供技术基础。

1.2 绿色养殖模式和关键技术

(1)养殖模式。池塘主养青虾,套养滤食性鱼类鳙。

(2)关键技术。池塘生态化改造技术,构建“三池两坝”治理养殖尾水,并检测水质指标。苗种专池繁育技术,引进太湖2号青虾原种,强化亲本培育,再挑选抱卵虾进行专池培育繁育仔虾。水草种植和管控技术,净化水质。水质调节和微生物制剂使用技术,保持水体呈“肥、活、嫩、爽”状态,减少药物使用。饲料投喂技术,减少水质污染。养殖智能化管理技术,提供充足溶氧。

1.3 饲养管理

(1)投喂。遵循“四定”“四看”原则,上下午各投喂1次“太湖2号”青虾专用饲料,以傍晚为主。抱卵虾亲本日投喂量为虾存塘量1%~3%,春季虾2%~3%,秋季虾6%~8%。苗种培育早期泼洒豆浆,每667 m2投喂0.5 kg/d干黄豆,隔天1次。虾苗顺游沉底后开始投喂青虾破碎料,约占虾存塘量4%~6%。

(2)水质调控。具体措施:加注新水,苗种繁育期间蚤状幼体变成仔虾后,若透明度小于25 cm,则加注新水,每次加水量控制在5 cm以内;成虾养殖期间隔10~15 d加1次新水,每次控制在10 cm以内。适时用氨基酸肥水膏等微生物制剂追肥,培育丰富的饵料生物。开机增氧,保持水中ρ(溶氧)5 mg/L以上。移栽耐高温的轮叶黑藻,塘底呈“井”字形分布,株距行距约8 m×8 m。

(3)病害防治。病害防治以预防为主。防青苔用氨基酸肥水膏肥水,使用1 kg/667 m2,按1∶20~1∶50比例稀释全池泼洒,或复合肥全池泼洒,使用量约2 kg/667 m2,一周后若透明度达不到30 cm,则再使用一次。防鸟害,保持养殖水位50 cm以上。防浮头,勤增氧勤捕捞,捕大留小,轮捕上市,降低青虾养殖密度。

1.4 结果

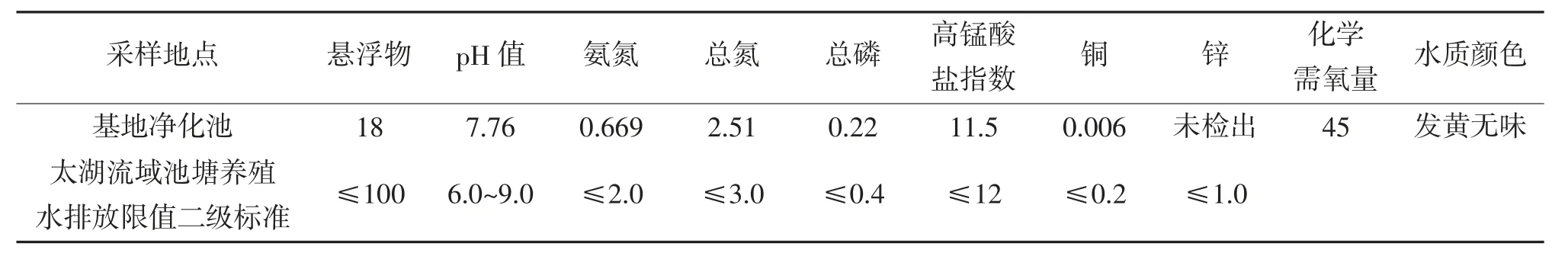

(1)水质检测。具有资质的第三方检测机构出具检测报告表明,对照《太湖流域池塘养殖水排放要求》(DB32/T1705—2018),年底净化后的养殖尾水检测结果合格。具体检测情况见表1。

表1 养殖尾水净化后水样检测结果与太湖流域池塘养殖水排水限值比较 mg/L

(2)养殖产量 降水至环沟,“太湖2号”仔虾用拖网捕尽,(43×667)m2育苗池出产2 588.62 kg。春季虾笼捕,秋季虾则用拖网在环沟捕捞;两季青虾平均产出154.1 kg/667 m2。青虾放养与收获情况见表2。

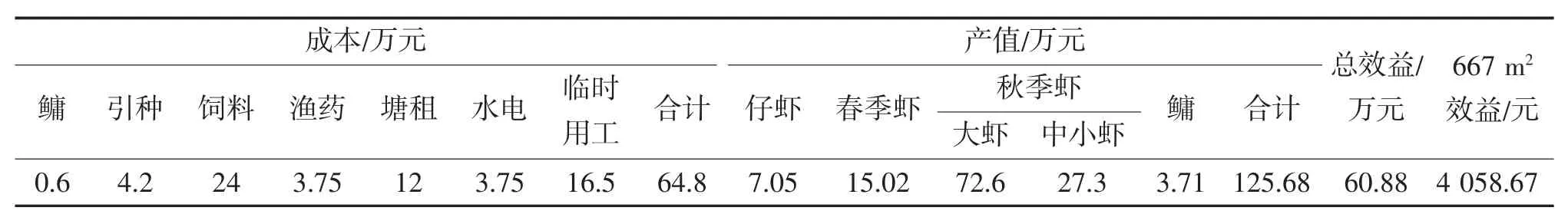

(3)养殖效益。“太湖2号”青虾总产值125.68万元,其中秋季虾99.9万元。大虾价格110元/kg,小虾价格26元/kg。总成本64.8万元,总效益60.88万元,养殖池塘平均效益4 058.67元/667 m2。青虾成本效益情况见表3。

表2 “太湖2号”青虾放养与收获情况

表3 “太湖2号”青虾成本效益情况核算①

2 分析与讨论

2.1 养殖模式标准化,提高科技成果转化能力

建立“青虾-滤食性鱼类”生态养殖模式,种植轮叶黑藻,使用优质苗种“太湖2号”青虾,借助省水产技术推广体系专家团队技术力量,对苗种放养、水质调控及微生物制剂使用、控制秋苗繁殖、尾水治理等关键技术进行试验研究,形成青虾绿色高效养殖标准化技术操作规程,通过示范推广帮助渔民致富,提高科技成果转化能力。如青虾养殖能手养殖效益平均在5 000元/667 m2以上。

2.2 池塘改造生态化,提高养殖尾水净化效果

基地对青虾养殖池塘进行生态化改造,构建净化系统。净化区域面积约为养殖池塘的6%。生态沟渠被两个活性炭坝体分隔成三个水池。因养殖品种仅有青虾和鳙鱼,养殖尾水治理采用“三池两坝”治理模式,即养殖尾水依次流入“沉淀池—过滤坝—曝气池—过滤坝—生物净化池”,经池中生物(主要是微生物、水生植物、滤食性鲢鳙鱼和贝类等)处理,水质净化效果逐步提高,最终实现养殖尾水达标排放或循环利用。由表1可知,青虾养殖尾水净化后年底水样检测结果在太湖流域池塘养殖水排水限值二级标准之内。

2.3 养殖品种良种化,提高苗种自给率

青虾种质易退化,欲保持优良性状,需定期引进良种。良种引进数量根据种虾培育后抱卵虾比例(约30%~40%)、育苗池面积及抱卵虾放养量(约1.5~2.0 kg/667 m2)确定。考虑到苗种在放养过程中的损耗,育苗池面积宜为成虾养殖池面积的三分之一。由表2可知,引进“太湖2号”青虾原种150 kg,专池培育亲本和苗种,(43×667)m2苗种池共产出2 588.62 kg仔虾,完全满足(150×667)m2秋季虾放养需要,良种自给率达100%,确保青虾苗种质量,减少青虾白斑综合征(WSSV)等疫病传播途径。

2.4 投喂饲料专用化,提高青虾消化吸收率

2020年成虾养殖期间全部投喂“太湖2号”青虾专用饲料,该饲料由青虾营养与饲料研发团队创制,营养成分比较全面,适口性好,利于青虾消化吸收,促进青虾快速生长。由表2可知,大规格青虾占比达到38.60%,基本接近“太湖2号”青虾专用饲料试验数据41.73%。同时青虾消化吸收率提高,减少了饲料浪费现象,避免水质污染。

2.5 养殖管理智能化,提高池塘养殖效益

基地安装了渔业水质在线监控物联网系统,便于通过视频或手机监控水中溶解氧情况。因青虾不耐低氧,可将溶解氧在线检测传感器阈值设置为5 mg/L。当水中溶氧一旦下降到阈值,物联网在线监控设备立即启动增氧。智能化管理提高了青虾养殖密度和产量,从而提高池塘养殖效益。表3可知,因溶氧充足,仔虾均产60.2 kg/667 m2,两季青虾均产154.1 kg/667 m2,平均效益4 058.67元/667 m2。若使用小型无人机精准投饲,可进一步降本增效。

2.6 渔药使用减量化,提高产品质量安全水平

“太湖2号”青虾绿色高效养殖首要目标是产品质量安全,而质量安全的重要保证是减少养殖用药。

营造良好水体生态环境,减少养殖用药。具体措施:一是清淤晒塘冻塘。淤泥是细菌繁殖的温床,应人工清除,保留10 cm淤泥即可。利用自然界阳光和低温,暴晒或冬冻池塘数日,以提高底泥通气性,氧化有机物,并通过微生物将其分解成藻类和水草能吸收的无机盐,同时杀灭有害菌及寄生虫,改善底质环境。二是管控水草。轮叶黑藻属于沉水性植物,具有增氧、降温、净化水质功能。要根据水温、天气变化控制水草面积,同时维护水草健康生长,促进光合作用。养殖初期水草面积控制在水面的25%~30%,养殖高峰期50%~60%。水草呈簇,水道通畅。高温期间遇到晴好天气,要定期使用护草剂,促进水草根系生长,消除叶面黏液污垢,加强光合作用;遇到连续阴雨天一周以上,应人工捞除水草,将其面积控制在25%左右,降低水草的呼吸作用,否则水草腐烂将使水质恶化。三是微生物制剂调水。视水色变化和透明度使用不同微生物制剂,水色变淡,透明度大于30 cm,宜使用氨基酸类制剂或EM菌;水质老化,高温期间,宜选用枯草芽孢杆菌。使用方法直接影响使用效果。如晴天或开机增氧情况下使用枯草芽孢杆菌,调水效果好,因为菌种大量繁殖消耗氧气不影响青虾生长;相反阴雨天或氧气不足时使用,菌种则与青虾争夺氧气致使青虾缺氧泛塘。为确保微生物制剂使用效果,一周内不宜换水。

加强投入品管理,减少养殖用药。养殖期间不使用变质低劣饲料、禁用添加剂及禁用渔药,规范用药,减少用药。“太湖2号”青虾专用饲料和渔药都由具有资质的企业生产;氨基酸肥水膏不可与消毒药品同时使用,确需使用应相隔4~5 d。育苗期间,当蚤状幼体出现后,不宜用杀虫类药物控制浮游生物数量,适当减少豆浆投喂量,否则蚤状幼体也会被杀死,影响育苗成活率和产量。控制秋繁苗密度,不使用渔药,可利用刚孵化出的蚤状幼体(秋繁苗)对环境应激反应极为敏感这一生理特性,适时加注新水,刺激幼体使其不适死亡,一般每10 d注水1次,每次12~15 cm;或利用食物链控制蚤状幼体数量,套养适量鳙鱼10~20尾/667 m2,规格250~350 g/尾,如果是夏花则控制在100尾/667 m2左右。