不同环境规制影响技术创新的门槛效应研究

高新伟 张增杰

摘要:基于2001—2017年中国30个省份的面板数据,利用面板平滑转换回归(PSTR)模型验证了不同环境规制工具与技术创新之间的非线性关系。结果表明:命令-控制型环境规制与技术创新之间为先抑制、后促进的“U”型关系,环境污染治理投资门槛值约14 618万元;市场激励型环境规制与技术创新之间的关系为先促进、后抑制的“倒U”型,部分省份的广义绿色税收占比大于26.8%的阈值;公众参与型环境规制对技术创新的影响呈现“N”型,大部分省份公众参与程度有待提高。因此,政府应根据不同环境规制工具的特点,结合各省份的现实条件,确定适当的环境规制水平。

关键词:环境规制;技术创新;非线性关系;门槛效应;PSTR模型

中图分类号:F061.5;X321

文献标识码:A

文章编号:1673-5595(2021)02-0001-10

一、引言

长期以来,中国传统的粗放型发展方式虽然带来了经济的快速增长,但是也不可避免地造成自然资源的过量消耗和污染物的大量排放。据2018年“全球环境绩效指数”显示,中国在180个国家中综合得分排名为120位,空气质量排名倒数第四。另外,根据《2019中国生态环境状况公报》,337个城市中仅有46.6%的城市达到空气质量标准。环境污染对公共卫生和经济发展产生了严重的负面影响,也迫使中国政府采取更严格的环境治理措施。政府广泛实施的环境规制政策是实现可持续发展的重要组成部分,[1]是留住“绿水青山”的必要措施。环境规制按照“污染者付费原则”制约企业的污染排放行为,短期内能够改善环境质量,但要想实现可持续发展目标,必须依靠技术创新水平的提升。

1991年,Porter提出了著名的“波特假说”,认为适当的环境规制将刺激技术革新,从而减少企业成本、提高产品质量,这样有可能使本国企业在国际市场上获得更大的竞争优势。[2]该假说一经提出便受到了广泛关注。目前学术界关于环境规制对技术创新的影响主要有以下观点:其一,适当的环境规制有利于促进技术创新。Porter等[3]首先提出适当的环境标准将会刺激创新,从而部分或全部抵消所需成本,实现“创新补偿”效應。在环境规制作用异质性方面,黄德春等[4]、张成等[5]以及孙瑞华等[6]分别从企业、行业和地区层面,分析了中国环境规制对技术创新及全要素生产率的促进作用;王锋正等[7]则认为只有考虑行业规模与科技活动人员投入时,“波特假说”才能发挥作用;Jaffe等[8]和Yuan等[9]基于不同国家和地区的面板数据进行实证研究,结果同样支持了“波特假说”。其二,环境规制不利于技术创新的进行。新古典经济学派认为环境规制会给企业造成额外的成本负担,从而挤占生产、研发和投资资金,不利于企业提高竞争力,即“遵循成本”。强度维度上,Gollop等[10]、Testa等[11]和Kneller等[12]的研究表明命令-控制型和市场激励型环境规制与企业生产率水平呈负相关,Gray等[13]和Wagner[14]认为环境规制强度与企业创新专利数量呈负相关;时间维度上,叶琴等[15]的研究表明,环境规制的技术创新效应具有滞后性,并不能对当期的技术创新水平产生促进作用,弱“波特假说”成立有时间约束条件;伍格致等[16]的研究结果显示弱“波特假说”和强“波特假说”均不成立,环境规制既不能提高技术创新水平,也不能提高全要素生产率。

纵观上述两种观点,不难看出环境规制对技术创新的影响大致包括“遵循成本”效应和“创新补偿”效应。两种效应之间的强弱程度决定了环境规制与技术创新之间的非线性关系,李玲等[17]、蒋伏心等[18]和张娟等[19]发现环境规制与企业技术创新之间呈先下降后提升的“U”型动态特征;Wang等[20]的研究则表明二者之间是“倒U”关系。研究方法上,周源等[21]、张海玲等[22]通过在模型中引入环境规制的二次项以及环境规制与其他变量的交互项对“波特假说”进行验证;沈能[23]、Johnstone等[24]、Xie等[25]和邱士雷等[26]利用面板门槛模型验证了环境规制与技术创新之间的非线性关系,并且认为这种门槛效应存在空间异质性;除了利用普通门限模型之外,齐红倩等[27]、陶长琪等[28]以及林秀梅等[29]采用面板平滑转换回归(PSTR)模型分析环境规制与技术创新、全要素生产率之间的非线性关系,并且讨论了其中的转换机制。

以往研究大多采用普通门限模型分析环境规制影响技术创新的门槛效应,虽然可以求出阈值,但仍以线性模型为基础求解,环境规制在阈值附近的转换具有突变特征,这并不符合现实规律,且大部分研究仅分析了单一类型的环境规制工具,不完全适用于中国当前环境规制多样性的国情。鉴于此,本文选取2001—2017年中国30个省份的面板数据,构建PSTR模型,验证环境规制影响技术创新的门槛效应。考虑到环境规制工具的多样性,分别选取命令-控制型、市场激励型和公众参与型环境规制工具,旨在对比不同环境规制工具对技术创新影响的差异性。在变量选择上,对于市场激励型环境规制,将具有环保功能的八类税费同时纳入广义绿色税收体系,计算广义绿色税收强度。

二、理论分析

(一)环境规制对技术创新的抑制作用

由于“遵循成本效应”“投资挤出效应”[18]和“资源配置扭曲效应”[30],环境规制会对技术创新产生抑制作用。第一,新古典主义范式认为严格的环境法规将通过约束企业行为加剧行业竞争,限制生产力,[10]产生“遵循成本效应”。政府施行严格的环境规制政策会给企业带来额外的污染治理成本,使得原本用于生产和研发的资金被挤占,导致短期内技术创新水平下降。第二,根据“投资挤出效应”,污染密集型产业会因为所在地环境规制严格而迁移到规制较为宽松的国家或地区,导致迁入地成为“污染天堂”。[31]严格的环境政策将会增加企业日常运营和投资成本,为在市场竞争中继续保持自身优势,企业往往选择将污染产业进行转移,在环境规制较为宽松的地区进行新一轮投资,有些企业甚至会退出市场,最终减少企业在当地的投资和创新投入份额。[20,32]第三,按照环境规制经济效应中的“资源配置扭曲效应”,由于环境污染具有负外部性,企业将其内部化的过程必然产生大量规制成本,为抵消这种额外成本,企业往往会增加生产要素的投入以获得更多产出,最终仍然引发污染排放增加,在这种恶性循环中,企业的技术创新水平往往很难得到提升。

(二)环境规制对技术创新的促进作用

在控制污染的同时,由于“创新补偿效应”、政府支持[33]和“技术效应”[30]等,环境规制会对技术创新产生促进作用。第一,按Porter等人的“创新补偿”理论,虽然企业在将环境污染内部化时会产生大量规制成本,但技术创新所节省的生产成本和带来的创新收益将会逐步抵消企业进行积极环境行为所产生的规制成本。第二,在环境污染的外部性较小的情况下,政府的支持手段比如税收优惠、补贴等弥补了企业的环境规制成本,支持了企业的技术创新。第三,源头以及过程治理通常比末端治理能够更有效地减少环境污染、节约企业成本。根据环境规制经济效应中的“技术效应”,企业通过增加生产过程中的环境技术研发投入来实现过程治理,不仅降低了单位产出的污染物排放,还促进了环境技术的研发,提升了企业的技术创新水平。

基于以上分析和现有研究成果,可以看出环境规制对技术创新的影响具有“两面性”,其作用路径如图1所示。

环境规制与技术创新之间的非线性效应是存在的,但是非线性关系的具体形式并不确定。因此,本文通过PSTR模型对非线性关系的具体形式进行验证。

三、模型設定与变量选择

(一)PSTR模型

面板平滑转换回归模型(Panel Smooth Transition Regression model,简称PSTR)由González等[34]在2005年首次提出,源自Hansen[35]构建的面板门槛模型(Panel Threshold Regression model,简称PTR)。“平滑转换”的概念强调任何事物的发展都是连续、渐进的过程,是对PTR模型“门槛突变”概念的升级。在对环境、能源、经济等问题展开研究时,PSTR模型能够揭示变量之间的非线性关系,并且获得阈值(即门槛值)。PSTR模型的一般形式为

yit=ui+β0xit+β1xitg(qit;γ,cj)+φzit+εit(1)

式中:i=1…N为样本数;t=1…T为时间;yit和xit分别为因变量和自变量;ui为个体固定效应;qit为转换变量;zit为外生控制变量;εit为随机扰动项;g(qit;γ,cj)为qit的转换函数,决定了模型的转换形式,取值范围为[0,1],g(qit;γ,cj)通常用Logistic函数表示为

g(qit;γ,cj)={1+exp[-γ∏mj=1(qit-cj)]}-1

(2)

式中:cj=c(c1…cm)为函数发生转换的位置参数;γ为斜率参数,决定函数转换的速度。当m=1时,随着qit增加,转换函数g(qit;γ,cj)在位置参数c1附近发生单调转换,模型的回归系数从β0转换为(β0+β1),相应地,g(qit;γ,cj)为两体制(two-regime)转换函数,qit

本文参考González等[35]对PSTR模型的估计步骤,首先进行非线性效应检验,非线性效应检验目的在于确定PSTR模型是否可以用于相应问题的研究,以及机制的转换是否显著,对于式(1),原假设为H0:γ=0或者H0:β1=0。定义SSR0为线性固定效应模型的残差平方和,SSR1为两体制PSTR模型的残差平方和,进一步构造拉格朗日乘子检验统计量LM、LMF,以及似然比检验统计量LRT,利用LM、LMF、LRT即可检验模型是否具备非线性特征。

LM=TN(SSR0-SSR1)/SSR0

(3)

LMF=[(SSR0-SSR1)/mK]/{SSR0/[TN-N-m(K+1)]}(4)

LRT=-2[log (SSR0)-log(SSR1)](5)

在确定模型的非线性特征成立之后,利用固定效应估计和非线性最小二乘法(Nonlinear Least Squares,简称NLS),对式(1)中参数(β0,β1,γ,c)进行估计,

首先通过固定效应估计消除个体固定效应的影响,然后利用NLS估计确定参数的数值。

(二)变量定义及数据

1.被解释变量

国内外学者主要从创新投入[36]、创新产出[37]和创新效率[38]三个角度衡量一个地区的技术创新水平。创新产出代表地区创新活动的产业化和市场化成果,比创新投入更能体现创新活动的有效性,而创新效率则主要衡量投入产出比,其数值体现的是创新活动的集约化程度。本文从创新产出角度考察地区整体技术创新水平。衡量创新产出的指标包括专利数量、新产品销售收入、新产品项目数等。其中专利数量应用最为广泛,但是专利申请或者授权数量仅能代表技术创新活动的中间产出或者部分产出,[39]国家或者企业开展技术创新的最终目的是发展生产力、提高效益,而新产品销售收入则同时包含了企业在工艺流程、产品质量等环节的全部努力。因此,本文选取各地区新产品销售收入并对数化处理作为衡量技术创新水平的指标,即各地区新产品销售收入越高,技术创新水平越高。

2.解释变量

环境规制强度作为本文的解释变量,其衡量体系尚未统一,[17]本文借鉴Tietenberg的分类方式,将环境规制政策工具分为命令-控制型、市场激励型、公众参与型三类。[40]

命令-控制型环境规制是指政府通过制定相关法律、法规、环境标准对企业的环境行为进行干预,进而减少污染物的排放,具有强制性和“一刀切”特点。现有研究主要从以下几个角度来衡量命令-控制型环境规制:第一,用各种污染指标构建综合指数;[41]第二,环境污染治理投资,例如工业废弃物处理设施运行费用;[6]第三,环保机构对企业排污的监督检查次数、罚款数量等;第四,污染物的排放量;[42]第五,其他外生变量,例如经济发展水平、人均收入等。以上五种指标均不能表示命令-控制型环境规制的全部特征,考虑到中国企业大多采取末端治理的方式,本文选取第二种测度方法,用各地区环境污染治理投资(即工业废水、工业废气处理设施运行费用)的对数来表示命令-控制型环境规制强度。

市场激励型环境规制实际上为企业主动减少污染物排放提供了经济诱因。中国基于市场的环境规制主要包括环境保护税、环境保护补贴、污染排放许可及其交易等。考虑到中国税收体系中存在一部分直接或间接引导企业进行环境保护的税收,本文选取广义绿色税收强度来表征市场激励型环境规制。广义绿色税收包括环境保护税(排污费)、消费税、车辆购置税、资源税、城市维护建设税、城镇土地使用税、车船税、耕地占用税。用以上八种广义绿色税收的总征收额与地区总税收的比值来表示市场激励型环境规制强度。[43]

公众参与型环境规制作为一种非正式环境规制,是指社会公众、媒体以及其他社会团体对污染排放企业进行监督从而达到环境保护的目的,具体包括环境信访、产品环保标签、环境信息披露等。基于数据可得性和指标相对完善性,本文选取受理信访和电话网络投诉案件总数与地区年末人口总数的比值表征公众参与型环境规制强度。[44]

3.转换变量

为了考察不同环境规制强度下各地区技术创新水平的变化,本文用滞后一期的环境规制强度作为转换变量,进行非线性效应检验和参数估计。

4.控制变量

本文设置的控制变量包括政府支持、地区发展水平、劳动者素质、产业结构、开放程度、市场化水平,具体见表1。

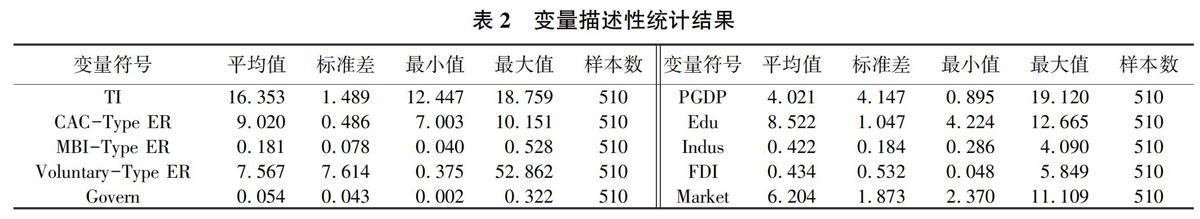

本文选取2001—2017年中国30个省份(考虑到数据的可获得性,未包括西藏自治区以及港、澳、台地区)的面板数据进行实证分析。数据来源于历年《中国科技统计年鉴》《中国统计年鉴》《中国环境年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国税务年鉴》等。各变量的描述性统计结果见表2。

四、实证结果分析

(一)非线性效应检验结果

本文采用Matlab R2016a对PSTR模型进行非线性效应检验,包括线性检验和剩余非线性检验两部分。线性检验用于检验假设H0:r=0和H1:r=1,若原假设被拒绝,则证明环境规制与技术创新之间并非单纯的线性关系,而是存在至少一个阈值;剩余非线性检验用于检验假设H0:r=1和H1:r=2,若原假设不能被拒绝,则证明PSTR模型仅存在一个阈值。本文利用LM、LMF、LRT三种统计量进行非线性效应检验,检验结果见表3和表4。

由表3线性检验结果可知,对于命令-控制型、市场激励型、公众参与型三种环境规制,原假设均在1%水平下被显著拒绝,说明PSTR模型至少具有一个阈值,且该模型是适用的。

由表4剩余非线性检验结果可知,该模型具有一个阈值的原假设未被拒绝,可以用两体制PSTR模型估算三种类型的环境规制的技术创新效应。

(二)PSTR模型估计结果

采用非线性最小二乘法(NLS)估计PSTR模型的一系列参数,估计结果见表5。对于三种环境规制,斜率参数γ范围为1.056~18.397,意味着每种类型的环境规制与技术创新水平之间都会从一種体制连续、平稳地转换为另一种体制。

1.命令-控制型环境规制

滞后一期命令-控制型环境规制作为转换变量,模型中转换函数g(ERit-1;γ,c)为两体制Logistic转换函数,存在一个位置参数c=8.165,对应的环境污染治理投资阈值约为14 618万元,斜率参数γ=1.076,表明高、低两个体制之间的转换速度较慢。在低体制区间,环境规制对技术创新的影响系数为负,进入高体制区间后,影响系数变为正,也就是说命令-控制型环境规制对技术创新的影响由抑制作用转变为促进作用,呈现出“U”型的变化趋势。环境污染治理投资较少时,环境规制对技术创新的影响为负,超过阈值后,环境污染治理投资的增加会对技术创新产生明显的正向促进作用。转换函数如图2所示。

命令-控制型环境规制具有强制性、“一刀切”的特点,实施过程中并不考虑企业和地区减排能力的异质性。为尽快达到国家规定的排放标准,企业通常会选择在生产端进行节能减排技术创新或者在末端进行污染治理。当环境规制强度较低时,追求利润最大化的企业往往不会主动在生产端进行节能减排技术创新,而是将资金投入到末端治理上,例如购置污染治理设施等,这符合中国传统的治污模式。随着环境规制强度的提高,传统的末端治理的边际成本逐渐增大,超过企业可承受范围后,企业便会将资金投入到生产端,加大清洁生产和节能减排技术的研发。在这个过程中,重污染行业和粗放型产业将面临转型甚至淘汰的压力,最终推动市场生产效率和环境效率的提升。

由图2可知,绝大部分样本都已进入高体制区间,说明中国的命令-控制型环境规制能够有效促进技术创新。2002年以后,中国的环境规制体系逐步进入战略转型阶段,[45]各项环境保护法规初步形成,尤其是中西部地区的环保法律建设和环境管理体制尚不完善,环境政策的覆盖率和企业遵从度不高。党的十八大和十九大召开之后中国进入环境规制体系全面提升阶段,“五位一体”“两山论”等新发展理念为环境保护工作提供了新的思路,从“谁污染谁治理”向“污染治理和生态保护并重”转变,从优先促进经济发展向经济与环境协调发展转变。

另外,控制变量的估计结果显示,当以命令-控制型环境规制作为转换变量时,政府支持(Govern)、地区发展水平(PGDP)、市场化水平(Market)在阈值两侧均对技术创新有促进作用,但这种促进作用在跨越阈值之后有所减弱;产业结构(Indus)与之相反,在阈值两侧均为抑制作用;而开放程度(FDI)和劳动者素质(Edu)在阈值两侧的影响并不相同,当环境规制在阈值以内时,开放程度(FDI)的估计系数为负,说明扩大开放并不利于技术创新,但是当环境规制跨越阈值之后,开放程度对技术创新的影响变为显著的正向促进作用,劳动者素质(Edu)的估计结果恰好相反。

2.市场激励型环境规制

滞后一期市场激励型环境规制作为转换变量,模型中g(ERit-1;γ,c)是两体制Logistic转换函数,存在一个位置参数c=0.268,对应广义绿色税收占比的阈值约为26.8%,斜率参数γ=18.397,两个体制间的转换速度较快。在低体制区间,环境规制对技术创新的影响系数为正,进入高体制区间后,影响系数变为负,也就是说市场激励型环境规制对技术创新的影响由促进转变为抑制,呈现出“倒U”型的变化趋势。当广义绿色税收强度较低时,环境规制对技术创新的影响为正,但当绿色税收强度超过阈值后,税收强度的增加会对技术创新产生明显的阻碍作用。转换函数如图3所示。

市场激励型环境规制将环境视为一类生产要素,要素价格的变动可通过企业成本和收益传导至技术创新,以环境保护税为代表的绿色税种税率可以看作企业使用环境要素带来的外部成本的价格,在利润最大化条件下应等于企业的边际减排成本。所以当政府提高税率时,企业的环境使用成本相应增加,企业同样面临两种选择,在生产端进行节能减排技术创新或者在生产末端治理污染。当环境要素成本挤占生产资金和研发资金时,产生“遵循成本效应”,反之,产生“创新补偿效应”。除了从供给端影响企业成本进而推动技术创新外,资源税、消费税、车辆购置税等广义绿色税种还可以通过产品价格改变市场需求,最终引导企业进行技术创新。

由图3可知,绝大部分样本处于低体制区间,说明中国绿色税收体系整体较为合理,能够直接促进技术创新水平的提高,但是仍有部分样本已进入高体制区间,面临着较重的绿色税收负担。这与中国税制改革进程密切相关,比如2011年的资源税改革,“结构性增税”举措全面提高了西部地区的资源税征收额,除了能够增加西部地区财政收入外,更重要的是促进了西部地区资源合理开发,优化了矿产品开发等行业的产业结构,保护了西部地区相对脆弱的生态环境,而政府实施的西部大开发战略、“一带一路”建设则可以弥补税负增加对技术创新的负面影响。

控制变量的估计结果显示,当市场激励型环境规制强度在阈值以内时,政府支持(Govern)、开放程度(FDI)、产业结构(Indus)的估计系数均为正值,但是跨越阈值之后,估计系数均变为负值。这说明随着市场激励型环境规制强度的提升,这三种因素的技术创新效应逐渐消失,甚至抑制了技术创新水平的提升。劳动者素质(Edu)和市场化水平(Market)对技术创新始终具有促进作用。地区发展水平(PGDP)在阈值两侧均具有抑制作用,但是在市场激励型环境规制跨越阈值之后有所减弱。

3.公众参与型环境规制

滞后一期公众参与型环境规制作为转换变量,模型中g(ERit-1;γ,c)是两体制Logistic转换函数,存在一个位置参数c=5.322,即每万人受理信访和电话网络投诉案件数约为5.322件,斜率参数γ=1.056,表明两个体制间的转换速度较慢。在低体制区间和高体制区间,环境规制对技术创新的影响系数均为正,但是在跨越阈值之后正向促进作用有所减弱,也就是说公众参与型环境规制对技术创新的影响始终表现为促进作用,呈现出“N”型的变化趋势。当环境信访量较低时,公众参与程度的提高会对技术创新起到促进作用,但当环境信访量超过阈值时,转换函数进入高体制状态,这种促进作用在一定程度上被削弱。转换函数如图4所示。

总体看来,作为“第三次浪潮”的公众参与型环境规制确实能够对技术创新水平的提升产生促进作用,但是效果并不显著,这与中国部分地区环境监管机制不够健全密切相关。公众是否主动进行环境监管取决于付出的成本以及所获收益,若公众收获的成就感和满足感大于其付出的时间、物质和心理成本,公众就会主动协助政府监督企业的环境行为。

实际上,早在1989年的《环境保护法》中就对公众检举、控告环境污染行为作了规定,但是直到2014年对《环境保护法》进行修订时,才对公众参与环境保护作了明确的法律界定,2015年环保部发布的《环境保护公众参与办法》又对公众如何参与环境保护作了详细解释和说明。环保组织、新闻媒体、公民等第三方参与制度不仅能够降低政府环境监管成本,而且有利于不同社会主体的环境诉求得以表达。但是,与命令-控制型、市场激励型环境规制不同,公众参与型环境规制属于非正式环境规制,并不依靠政府强制力量推行,导致此类规制工具不能立即发挥效力,且容易流于形式。目前,中国公众参与环境规制的强度明显不足,政府应积极宣传环保政策,不断完善环境监管机制,使更多公众参与进来。

控制变量的估计结果显示,以公众参与型环境规制作为转换变量时,开放程度(FDI)、市场化水平(Market)的影响与命令-控制型一致,而政府支持(Govern)、劳动者素质(Edu)、地区发展水平(PGDP)的影响与市场激励型一致。产业结构(Indus)的系数在环境规制强度尚未跨越阈值时为负,但是在跨越阈值后变为正值,说明环境规制强度的提高有利于更好地發挥产业结构对技术创新的促进作用。

(三)稳健性检验

为了进一步探究不同类型环境规制对技术创新的非线性影响是否具有稳健性,本文构建了包含环境规制一次项、二次项、三次项的固定效应模型进行回归检验,稳健性检验结果见表6。

TIit=α0+α1ERit+ζixit+δi+εit(6)

TIit=α0+α1ERit+α2ER2it+ζixit+δi+εit(7)

TIit=α0+α1ERit+α2ER2it+α3ER3it+ζixit+δi+εit(8)

由表6可知,对于命令-控制型环境规制,模型(6)一次项系数显著为正,模型(7)二次项系数并不显著,增加三次项之后,表现为“强抑制—促进—弱抑制”的“倒N”型关系,由于三次项系数数值较小,可近似认为是“U”型关系。对于市场激励型环境规制,增加了二次项之后,表现为先促进后抑制的“倒U”型关系,增加了三次项之后系数不再显著。对于公众参与型环境规制,模型(6)和模型(7)系数均不显著,增加三次项之后,表现为“弱促进—弱抑制—弱促进”的“N”型关系。固定效应模型估计结果与前文估计结果基本一致,表明本文的回归结果稳健以及结论有效。

五、结论与建议

(一)结论

本文基于2001—2017年中国30个省份的面板数据,采用PSTR模型,对命令-控制型、市场激励型、公众参与型环境规制对技术创新的非线性影响进行了实证分析。研究发现,三种环境规制工具与技术创新之间确实存在非线性关系,且每种规制工具的作用效果都不相同。作用效果在高、低体制之间平滑转换:(1)命令-控制型环境规制与技术创新之间呈现“U”型的变化趋势,环境污染治理投资阈值约14 618万元,截至2016年,所选30个省份均已达到阈值,环境规制对技术创新的促进作用明显;(2)市场激励型环境规制对技术创新的影响为先促进后抑制的“倒U”型,广义绿色税收占比的阈值为26.8%,部分省份已经跨越阈值,绿色税收负担较重;(3)公众参与型环境规制对技术创新的影响呈现出“N”型的变化趋势,最终表现为促进作用,但是效果不明显,说明中国大部分地区公众参与效率有待提高。

(二)建议

(1)政府应加强各种环境规制工具组合的利用。根据制度创新理论,环境规制不仅用于控制污染、保护生态,还应该更多地发挥其刺激创新和经济的作用。对于命令-控制型环境规制,政府应当提高相关法律法规的可操作性,鼓励生产者加强污染物的源头控制,而不仅仅依赖末端治理。同时,在建立健全监督机制和奖惩机制的基础上,充分利用公众参与型环境规制促进技术创新。

(2)改变政府强制力的主导作用,发挥市场机制的优势。提高市场激励型规制工具在环境政策中的比重。政府可以通过降低环境税税率、补贴、退税等措施减轻企业的环保负但,进而增加企业的研发资金。以市场为导向的环境政策,例如环境保护税、排污权交易和污染排放许可等,实际上为企业进行污染控制提供了更高的灵活性和更大的操作空间,对于污染程度较低的企业,政府也应适当降低税收比重,以减轻企业额外的成本负担。

(3)改变“一刀切”的环境治理模式,充分考虑地区发展差异。东部沿海地区经济发展水平较高,基础设施建设较为完善,在制定环境政策时应适当向利于技术创新的方向倾斜,同时广泛征求企业意见,力求实现政企合作和环境的共同治理。对于中西部地区,由于资源禀赋差异,经济发展相对落后,应当在确保经济和社会整体发展的基础上,加强基础设施建设,吸引优秀的技术人才和优质的投资,避免重复东部地区“先污染后治理”的模式。

参考文献:

[1] Ramanathan R, Ramanathan U, Bentley Y. The Debate on Flexibility of Environmental Regulations, Innovation Capabilities and Financial Performance-A Novel Use of DEA[J]. Omega, 2018, 75:131-138.

[2] Porter M E. Americas Green Strategy[J]. Scientific American, 1991, 268(4):95-117.

[3] Porter M E, van der Linde C. Toward a New Conception of the Environment Competitiveness Relationship[J]. Journal of Economic Perspectives, 1995, 9(4):97-118.

[4] 黄德春, 刘志彪. 环境规制与企业自主创新——基于波特假设的企业竞争优势构建[J]. 中国工业经济, 2006(3):100-106.

[5] 张成, 陆旸, 郭路, 等. 环境规制强度和生产技术进步[J]. 经济研究, 2011(2):113-124.

[6] 孙瑞华, 熊雁琳. 环境规制对中国制造业出口竞争力的影響[J]. 中国石油大学学报(社会科学版), 2019, 35(2):28-36.

[7] 王锋正, 郭晓川. 环境规制强度对资源型产业绿色技术创新的影响——基于2003—2011年面板数据的实证检验[J]. 中国人口·资源与环境, 2015, 25(6):143-146.

[8] Jaffe A B, Palmer K. Environmental Regulation and Innovation: a Panel Data Study[J]. Review of Economics and Statistics, 1997, 79(4):610-619.

[9] Yuan B, Zhang Y. Flexible Environmental Policy, Technological Innovation and Sustainable Development of Chinas Industry: The Moderating Effect of Environment Regulatory Enforcement[J]. Journal of Cleaner Production, 2020, 243:118543.

[10] Gollop F M, Roberts M J. Environmental Regulations and Productivity Growth: the Case of Fossil-Fueled Electric Power Generation[J]. Journal of Political Economy, 1983, 91(4):654-674.

[11] Testa F, Iraldo F, Frey M. The Effect of Environmental Regulation on Firms Competitive Performance: the Case of the Building & Construction Sector in Some EU Regions[J]. Journal of Environmental Management, 2011, 92(9):2136-2144.

[12] Kneller R, Manderson E. Environmental Regulations and Innovation Activity in UK Manufacturing Industries[J]. Resource and Energy Economics, 2012, 34(2):211-235.

[13] Gray W B, Shadbegian R J. Environmental Regulation, Investment Timing, and Technology Choice[J]. The Journal of Industrial Economics, 1998, 46(2):235-256.

[14] Wagner M. On the Relationship Between Environmental Management, Environmental Innovation and Patenting: Evidence from German Manufacturing Firms[J]. Research Policy, 2007, 36(10):1587-1602.

[15] 叶琴, 曾刚, 戴劭勍, 等. 不同环境规制工具对中国节能减排技术创新的影响——基于285个地级市面板数据[J]. 中国人口·资源与环境, 2018, 28(2):115-122.

[16] 伍格致, 游达明. 环境规制对技术创新与绿色全要素生产率的影响机制:基于财政分权的调节作用[J]. 管理工程学报, 2019, 33(1):42-55.

[17] 李玲, 陶锋. 中国制造业最优环境规制强度的选择——基于绿色全要素生产率的视角[J]. 中国工业经济, 2012(5):70-82.

[18] 蒋伏心, 王竹君, 白俊红. 环境规制对技术创新影响的双重效应——基于江苏制造业动态面板数据的实证研究[J]. 中国工业经济, 2013(7):44-55.

[19] 张娟, 耿弘, 徐功文, 等. 环境规制对绿色技术创新的影响研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2019, 29(1):171-179.

[20] Wang Y, Sun X, Guo X. Environmental Regulation and Green Productivity Growth: Empirical Evidence on the Porter Hypothesis from OECD Industrial Sectors[J]. Energy Policy, 2019, 132:611-619.

[21] 周源, 张晓东, 赵云, 等. 绿色治理规制下的产业发展与环境绩效[J]. 中国人口·资源与环境, 2018, 28(9):85-95.

[22] 张海玲, 张宗斌, 闫付美. 基于技术距离的环境治理对企业全要素生产率的影响[J]. 中国人口·资源与环境, 2018, 28(10):124-133.

[23] 沈能. 环境效率、行业异质性与最优规制强度——中国工业行业面板数据的非线性检验[J]. 中国工业经济, 2012(3):56-68.

[24] Johnstone N, Managi S, Rodriguez M C, et al. Environmental Policy Design, Innovation and Efficiency Gains in Electricity Generation[J]. Energy Economics, 2017, 63:106-115.

[25] Xie R, Yuan Y, Huang J. Different Types of Environmental Regulations and Heterogeneous Influence on "Green" Productivity: Evidence from China[J]. Ecological Economics, 2017, 132:104-112.

[26] 邱士雷, 王子龙, 刘帅, 等. 非期望产出约束下环境规制对环境绩效的异质性效应研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2018, 28(12):40-51.

[27] 齐红倩, 陈苗. 环境规制对我国绿色经济效率影响的非线性特征[J]. 数量经济研究, 2018(2):61-77.

[28] 陶长琪, 李翠, 王夏欢. 环境规制对全要素能源效率的作用效应与能源消费结构演变的适配关系研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2018, 28(4):101-111.

[29] 林秀梅, 关帅. 环境规制对中国制造业升级的非线性影响——基于面板平滑迁移模型的经验分析[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2019, 39(4):1-8.

[30] 童健, 刘伟, 薛景. 环境规制、要素投入结构与工业行业转型升级[J]. 经济研究, 2016(7):43-57.

[31] Walter I, Ugelow J L. Environmental Policies in Developing Countries[J]. Ambio, 1979, 8:102-109.

[32] Albrizio S, Kozluk T, Zipperer V. Environmental Policies and Productivity Growth: Evidence across Industries and Firms[J]. Journal of Environmental Economics and Management, 2017, 81:209-226.

[33] 蘇昕, 周升师. 双重环境规制、政府补助对企业创新产出的影响及调节[J]. 中国人口·资源与环境, 2019,29(3):33-41.

[34] González A, Tersvirta T, Dijk van D, et al. Panel Smooth Transition Regression Models[EB/OL].

[2020-04-02].http://idea.repec.org/p/hhs/hastef/0604.html.

[35] Hansen B E. Threshold Effects in Non-Dynamic Panels: Estimation, Testing and Inference[J]. Journal of Econometrics, 1999,93(2):345-368.

[36] 唐未兵, 傅元海, 王展祥. 技术创新、技术引进与经济增长方式转变[J]. 经济研究, 2014(7):31-43.

[37] 李柏洲, 李新. 企业技术获取模式、技术进步与创新产出——基于技术进步中介效应检验及区域差异对比分析[J]. 科学学与科学技术管理, 2014(11):161-171.

[38] 李政, 杨思莹. 财政分权、政府创新偏好与区域创新效率[J]. 管理世界, 2018, 34(12):29-42.

[39] 朱有为, 徐康宁. 中国高技术产业研发效率的实证研究[J]. 中国工业经济, 2006(11):40-47.

[40] Tietenberg T. Ethical Influences on the Evolution of the US Tradable Permit Approach to Air Pollution Control[J]. Ecological Economics, 1998, 24:241-257.

[41] 傅京燕, 李丽莎. 环境规制、要素禀赋与产业国际竞争力的实证研究——基于中国制造业的面板数据[J]. 管理世界, 2010(10):87-98.

[42] 张文彬, 张理芃, 张可云. 中国环境规制强度省际竞争形态及其演变——基于两区制空间Durbin固定效应模型的分析[J]. 管理世界, 2010(12):44-54.

[43] 邓晓兰, 王赟杰. 中国税收制度的绿化程度研究——基于大中小三个统计口径指标的测算[J]. 审计与经济研究, 2013(6):71-79.

[44] 王红梅. 中国环境规制政策工具的比较与选择——基于贝叶斯模型平均(BMA)方法的实证研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2016, 26(9):132-138.

[45] 张小筠, 刘戒骄. 新中国70年环境规制政策变迁与取向观察[J]. 改革, 2019(10):16-25.

责任编辑:曲 红

Threshold Effect of Different Environmental Regulations on Technological Innovation: An Analysis Based on PSTR Model

GAO Xinwei, ZHANG Zengjie

(School of Economics and Management, China University of Petroleum (East China), Qingdao, Shandong 266580, China)

Abstract: Based on the panel data of 30 provinces in China from 2001 to 2017, this paper verified the nonlinear relationship between different environmental regulation tools and technological innovation by the Panel Smooth Transition Regression (PSTR) model. The results show that there is a U-shaped change trend between command-and-control environmental regulation and technological innovation. The threshold value for pollution treatment costs is about 146.18 million yuan. The impact of market-based-incentive environmental regulation on technological innovation is inverted U-shape, which promotes first and then inhibits. The percentage of generalized environmental taxes in some provinces is greater than the threshold of 26.8%. The impact of voluntary environmental regulation is N-shaped, and it eventually appears as a facilitative effect, but not significant. The degree of public participation in most provinces is less than expected. Therefore, the government should determine the appropriate strength of environmental regulation based on the characteristics of different environmental regulation tools and the actual conditions of each province.

Key words: environmental regulation; technological innovation; nonlinear relationship; threshold effect; PSTR model

收稿日期: 2020-06-17

基金項目: 山东省社会科学规划研究项目(19CDNJ40);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(19CX05027B);东营市市校院所合作专项资金重点项目(20191130PT)

作者简介: 高新伟(1964—),男,甘肃庆阳人,中国石油大学(华东)经济管理学院教授,博士生导师,研究方向为能源经济与政策、资源环境管理。