限制性液体复苏联合绿色通道在腹外伤休克患者的应用效果

文/张川

腹外伤休克主要在发生外伤时,导致闭合性损伤进而造成脏器破坏,严重者甚至出现肝脾肾等实质性器官损伤,众多患者出现损伤后可诱发急性大出血,造成休克发生,若未及时有效进行救治,可严重危及患者生命健康[1]。因此对该类患者提供有效的抢救措施,及时控制出血量具有重要作用。以往临床以常规急救方案为首选措施,但未达到最佳治疗效果,且缺乏针对性,进而诱发多种不良症状发生[2]。近年来,随着我国医疗水平不断完善,最新研究显示,限制性液体复苏+绿色通道应用于该患者中效果显著,可有效降低不良症状发生,提高临床抢救效率。鉴于此,本文选取腹外伤休克患者实施上述治疗方案进行研究,详细如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年1月—2019年12月,将73例腹外伤休克患者纳入本次实验,按双盲法将其中36例纳进对照组(实施常规治疗模式),剩余37例纳入观察组(实施限制性液体复苏+绿色通道治疗),2组男女比例分别为:17:19、18:19例;年龄分别为:年龄分别为14—89岁、15—88岁,平均年龄分别为(62.72±4.13)岁、(61.94±3.85)岁,基础信息相比无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

对照组实施常规液体复苏治疗,严格观察患者各项指标状况,并对其重要器官实施检查,如血氧饱和度检测、血压以及心电检测,同时对其指标实施常规分析,做好术前相关准备,同时实施常规液体复苏,严格观察剂量,并掌握患者治疗后相关指标变化,降低不良症状发生。观察组实施限制性液体复苏+绿色通道治疗,具体如下:(1)在腹部创伤失血性休克早期,需及时予以限制性液体复苏,通过适宜时机,一般选择受伤救治的“白金10min、黄金1h”内实施,能够适当恢复组织器官血流灌注。对患者相关指标实施针对性观察后,及时实施手术操作治疗,为其建立两条静脉通道,便于实施开放操作,并进行限制性液体复苏治疗,对其限制性液体的输入以平衡液与贺斯为主,比例为2:1,对患者输液速度控制,主要依据为其血压水平。开通绿色通道,针对急需手术患者应及时通知手术室、麻醉科,做好相应的手术准备,及时实施配血、备皮、采血、药物实验、导尿以及胃肠减压等,促进机体正常生理状态得到有效恢复。(2)控制输液速度及量,依据休克指数公式,计算所得速度实施补液,休克指数(S)=脉搏/收缩压,正常参考值为0.5,数值越高,丢失液量逐渐增加。而限制性液体量,通常需维持血压在60—90/40—60mmHg最为适宜。而液体速度、入量,能够依据患者各项指标波动,进行合理调节。但所达到适宜血压时,则需减慢液体量及速度。因过度速度,可造成已形成血栓破坏,导致机体内凝血物质,受到不同程度的稀释,进而增加出血恶化。(3)液体种类选择,选择碳酸氢钠等渗盐水、复方氯化钠等渗氯化钠溶液、全血、右旋糖酐等,其首选平衡液为主,晶体与胶体比例为1:1搭配,降低液体发挥血流动力效应,并迅速补充组织间液,防止液体超负荷。(4)检测代谢指标,除检测尿量、中心静脉压、血压、心率等参数外,还需检测肺动脉压及血乳酸水平,并依据检测结果给予准确的限制液体。(5)心理护理,完善患者及家属心理护理,因腹部外伤属于危重型疾病之一,加之多为突发事故、进行迅速等特点,使患者及家属极易诱发不同程度的负面情绪,如焦虑、烦躁、害怕、恐惧等,进而直接干扰抢救效率。故护理人员需积极与患者及家属沟通,告知其维持平稳的心理状况,对后期治疗的重要性,积极淡化其恐惧程度,强化其救治信心。同时医护人员在执行各项操作时,需有条不紊、动作娴熟进行,使患者及家属得到充分安全感进而积极配合抢救工作。

1.3 观察指标

治疗标准[3],显效,患者机体代谢性及内环境紊乱性显著好转,出血量明显减少。有效,机体代谢性及内环境紊乱性逐渐好转,出血量趋势减少。无效:患者出血量未发生改变,机体代偿性以及内环境紊乱性较大,总有效率=(显效+有效)/总例数×100%;观察2组不良症状发生率(感染、过敏、血压异常、恶心呕吐)。观察2组急诊时间比较(急救时间、术前抢救时间、急诊接诊时间)。

1.4 统计学处理

全文数据均采用SPSS 19.0统计软件进行计算分析,其中均数±标准差()用于表达,计量资料,采取t检验,百分比表达计数资料,采取x2检验,其中P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

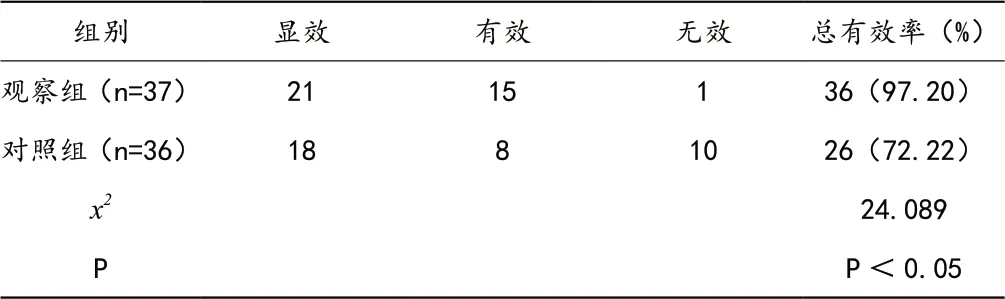

2.1 2组有效率比较

观察组总有效率是97.20%,明显高于对照组72.22%(P<0.05),见表1。

表1 两组有效率比较

2.2 2组不良反应发生率

观察组不良反应是8.11%,明显低于对照组的36.11%(P<0.05),见表2。

表2 2组不良反应发生率

2.3 2组急救时间比较

观察组急救时间、术前抢救时间、急诊接诊时间明显短于对照组(P<0.05),见表3。

表3 2组急救时间比较(±s,min)

表3 2组急救时间比较(±s,min)

组别 急救时间 术前抢救时间 急诊接诊时间观察组(n=37) 40.62±9.24 1.42±0.41 10.23±3.54对照组(n=36) 56.32±9.51 3.21±0.52 19.65±4.51 t 7.154 16.356 9.942 P 0.001 0.001 0.001

3 讨论

腹部外伤合并休克属于临床危重型疾病之一,若未及时进行救治,可诱发不同程度的并发症,如多脏器功能障碍综合征、呼吸窘迫综合征,严重者甚至死亡,进而对患者生命健康造成较大威胁[4]。

以往临床以补充血容量、大量补液为首选治疗措施,但临床研究显示,该手段可严重干扰机体对失血的代偿,诱发血流过度稀释,进而降低组织器官供氧,使血病灶扩大,加重酸重度[5]。而本文实施的限制性液体复苏主要通过限制补液,促进血压控制在重要脏器的临界灌注压值,保证肝、肾、肺、脑、心等脏器得到血液供应,进而避免血液过度稀释,同时在低血压范围内有效避免血栓脱落,保障凝血功能[6]。而绿色通道主要在严重创伤救治期间,在急诊科、手术室,由专业人员进行针对性指挥、会诊、抢救以及检查步骤,以最快速度在院内实施救治流程,进而做到忙而不乱、快速、到位等效率,提高救治成功率,减少病死率发生[7]。本文研究显示,观察组总有效率是97.20%,明显高于对照组72.22%(P<0.05);观察组不良反应是8.11%,明显低于对照组的36.11%(P<0.05),充分说明腹外伤休克患者实施限制性液体复苏+绿色通道效果显著,可有效提高治疗效率,降低不良症状发生,因此值得临床应用及推广。卢瑞梅[8]选取81例腹部创伤合并休克患者作为研究对象,按随机数字表法将其分为观察组、对照组,对照组予以程序化急救干预,观察组予以限制性液体复苏+绿色通道干预,结果显示,观察组抢救成功率明显高于对照组,且满意度明显高于对照组,分析原因:通过限制性液体复苏联合绿色通道干预,全面规避死亡率,提高抢救成功率,同时急救护理人员均具备娴熟急救技术、较强的应激能力,且在抢救期间,对患者伤情做出针对性判断,进而有条不紊地实施抢救工作,完善分工合作,专人各司其职,促进护理程序精细化、系统化。

综上所述,腹外伤休克患者实施限制性液体复苏+绿色通道效果显著,值得临床应用及推广。