站城综合开发目标下广州北站 一体化交通体系构建策略

邱永涵,李 毅,杨 超

(1.中交城市规划研究院有限公司 综合业务规划部,四川 成都 610091;2.中交城市规划研究院 有限公司 西部区域中心,四川 成都 610091;3.中交城市投资 (临沂) 有限公司 规划设计部, 山东 临沂 276034)

随着我国高速铁路的快速发展,国家不断推出高速铁路站场综合开发的相关政策[1],地方也积极开展高速铁路站场周边用地综合开发的实践。高速铁路站场的综合开发对于集约高效利用土地等资源,加速形成地区聚集效益,打造城市新兴经济增长极,提升城市区域发展整体能级等具有重要作用[2]。依托高速铁路开通的有利条件,国内外越来越多的城市开始探索高速铁路站场周边区域的综合开发,建成了许多集交通、居住、商务等复合功能的高铁新城或新区。然而,仍有部分高速铁路站场在综合开发过程中,由于多种交通方式间的衔接缺乏顶层设计、用地开发与交通管理追求的目标不统一等问题,制约了高速铁路站场整体效率的发挥。特别是用地综合开发利用与交通一体化衔接不足,引发了新时期交通枢纽与城市综合开发的路径担忧。为此,结合广州北站综合开发规划,提出站城综合开发目标下一体化交通体系构建策略,为平衡交通快速集散效率和用地复合开发水平的双重目标提供探索。

1 站城综合开发与一体化交通

1.1 站城综合开发

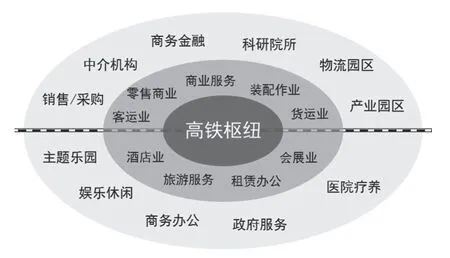

在“公交优先”战略成为城市发展共识后,交通方式与城市用地形态之间相互影响的理论得到肯定,依赖公共交通枢纽进行城市复合开发模式不断得到深化。国内外关于交通站场综合开发的研究,集中于功能定位、公共空间和商业形态的布局,交通功能本身所需空间越来越小,更多的是通过交通体系与其他空间的结合,实现整体空间的高度集中化、组织化和规模化。其中,Schutz等针对高速铁路站场周边用地的开发提出了“三个发展区”的结构模型[3]。“三个发展区”的结构模型如图1所示。

高速铁路站场的综合规划布局,主要基于“三个发展区”理论。在实践过程中,合理运用慢行交通取代过去的机动交通衔接,明显地提高了站场及其周边土地利用效率。日本东京新宿车站片区,充分利用站场高交通流量,带动周边用地综合开发;站场周边以高强度的商业商务、总部经济、百货零售等产业布局为主,形成商务CBD和日本最大零售和休闲区。法国里尔高速铁路站场片区,高速铁路站场与商业CBD结合布置,利用站场的交通集散功能,提高站场周边用地开发强度,布局商业金融、休闲零售等适合大量客流的产业体系。

图1 “三个发展区”的结构模型Fig.1 Structural model of “three development zones”

1.2 一体化交通

一体化交通,狭义上是指通过交通站场建设,实现多种交通方式的无缝换乘和衔接,即“交通方式衔接+交通设施衔接”[4]。广义上是指要实现交通站场自身功能健康有序的同时,促进相应的社会、经济和环境等功能的协调。交通一体化的目标,就是在交通站场及其外部延伸区域内,实现交通设施、交通信息及交通系统与其他因素、其他交通系统的统一管理和统一协调,达到交通运输系统的整体优化状态[5]。

站城一体的综合交通站场,在满足不同交通方式之间运输协调的基础上,还要实现与经济相互适应、与土地使用相互结合、与环境互相集合、与社会相互促进等目标。具体到实施层面,各种空间以及各种交通方式间的转换,也要达到“管理统一”和“运行协调”。这一新导向,可以从区域和城市协同发展、综合交通网络发展、枢纽内交通基础设施整合、交通运行信息系统和应急指挥系统协调、不同交通方式运营管理交互、安全保障维护、整体投资及建设和运营等方面进行评价[6]。其具体可以归纳为以下2个方面。

(1)运行协调。①用地功能的区域协调。根据交通出行特征,将城市部分商业办公、休闲娱乐等功能布设于交通站场综合开发范围内。②站场内交通转换便捷。采取立体综合开发方式,重新梳理交通流线,一方面按照不同交通方式间换乘距离与换乘流量之积最小的原则来组织交通流线,以尽可能缩短主要换乘流线交通设施之间的距离;另一方面将通过性交通流线和到达性交通流线合理分离,使通过性交通流线快捷转换,到达性交通流线与城市商业、商务和娱乐等设施有机融合。

(2)管理统一。①换乘空间与信息服务匹配。在人行流线交织区域的通道上配置信息服务设施,且通道的空间布局应与换乘流线的主次、服务对象出行特征相匹配。同时,主要换乘通道应配置尺度适宜、环境舒适的人员集散空间,提高站场的换乘效率和品质[7]。②物业管理及支持系统的统一。一是建立多接口的智能票务支付系统,满足区域统一、使用方便、优惠共享的目标,在交通换乘区域,城市公共交通与城际交通可以无缝衔接;二是物业服务扩展到枢纽内外的便利店、超市、停车场等公共服务区域,实现交通换乘与商业引流的空间共享。

1.3 实践经验

国内外开展交通站场综合开发实践的项目中,典型代表包括日本新宿车站、法国里尔高速铁路车站片区及我国上海西站商务区。

日本新宿车站综合开发成功的经验主要有以下3点:一是构建交通站场周边超过40万m2步行空间,连续的步行环境是商业空间繁荣的基础;二是立体化的交通模式将慢行与机动交通、轨道交通进行分离;三是业态选择更加注重与人流量相关的、商业价值稳定的商务办公类。日本新宿车站周边用地开发结构如图2所示。

图2 日本新宿车站周边用地开发结构Fig.2 Land development around Shinjuku Station in Japan

法国里尔高速铁路车站综合开发成功经验主要在于合理的分期建设。前期开展站场片区的商业商务产业布局,吸引大量客流;后期在站场外围布置居住稳定就业者,最终促成里尔从工业城市向商务办公城市的转型。

上海西站的建设致力于推进产城融合,发挥了上海西站城际、城市交通枢纽综合优势。站场及周边密布商业商务用地,规划建成服务长三角的公共活动中心。在用地功能结构规划方面,重点布局交通转换设施和旅游集散设施,以及配套的商业商务、旅馆、餐饮等设施。在场站核心节点进行功能业态复合的上盖开发,集沪宁城际铁路、轨道交通、出租车、私家车、长途客运、公共交通等多种交通方式于一体。

通过站城一体化规划建设和管理运营,实现一体化的交通接驳、交通组织和信息服务,是实现交通站场综合开发效益最大化的重要途径。

2 站城综合开发目标下的广州北站一体化交通体系构建

2.1 广州北站概况

广州北站位于广州市花都区新华街,距广州市中心35 km,是建成于1995年的铁路客货运业务三等站。2009年武广高速铁路(武汉—广州南)开通后,成为广州北部区域最重要的交通枢纽,预计到2025年,广州北站日均客流量将达到14万人次。

目前广州北站站内的普速铁路和高速铁路分开进出,客运站房总面积约2.3万m2,主要为铁路客运和零星商业办公配套。场站外用地以铁路为界线东西两侧开发利用差异较大,东侧属于花都区旧城区,以商业和居住为主,建筑类型以居民楼和商业裙楼为主,占地约35万m2;西侧主要分布工厂、村庄和货运场站,主要以工业用地、铁路用地和农村集体土地为主,三类建筑居多。

目前广州北站存在的主要问题如下。

(1)交通方式接驳不畅通。广州北站处于花都区旧城中心,站前路为双向两车道的城市次干道,通行能力不强。铁路两侧道路及人行系统衔接不畅,停车设施规模小,布局零散,铁路客流换乘其他交通方式的耗时较长。广州北站与白云机场及市区中心缺乏直接的轨道交通联系,地面交通需要穿越花都老城区,绕行和换乘时间较长。

(2)区域交通功能混杂。广州北站周边用地以零担货运、小规模物流仓储为主。公路客运站与铁路换乘需要跨越城市道路,转换效率及安全性较差。物流和客运交织,造成站场周边客货运交通组织混乱,站场周边慢行系统不完善,跨越铁路耗时较长。

(3)站城空间共享不足。广州北站东侧现状用地主要是低层住宅及临街商铺,西侧为货场和厂房,对外交通依托云山大道和工业大道,与场站周边用地联系较弱。现有场站建筑面积偏小,功能相对单一,无法支撑大型铁路站场需要的空间与商业环境。铁路客流的快速集散特征,与商业商务所需要的慢行舒适环境不适应,交通空间与周边商业空间相对分离。

(4)管理机制一体化不足。铁路站场内部管理、站场周边交通管理、公路客运管理、物流运输管理等多重管理要求集中于广州北站区域。高速铁路与普速铁路旅客进出采用不同管理方式,场站内部交通组织需要进一步整合。场站外各部门管理工作相对分割,安全目标和用地效益的融合度不够。同时,在安检、票务和信息等方面的一体化建设不够,枢纽运营管理机制仍有较大整合空间。

2.2 场站综合开发一体化交通体系构建策略

未来广州北站与白云机场之间将通过城际铁路、快速路等多种方式实现空铁联运,建设区域交通枢纽经济示范区。按“轨道交通引领产业集聚”的思路,广州北站周边10 km2范围内采用以公共交通为导向(Transit-oriented Development,TOD)发展理念,实现“两个转变”,一是从公铁联运对外交通功能向花都市商业中心功能转变,二是从单纯的交通场站向站城综合体转变,建设港、城、站一体化的现代活力新城。

2.2.1 站-城交通效益互补的产业选择

(1)区域协作,依托公共交通提高区域活力。在顶层规划的引领下,明确站-城综合开发的时序。一是进行基础设施建设,主要是铁路及城市轨道系统、场站和周边道路系统;二是完善公共服务设施,提高区域生活品质;三是产业生态搭建,利用交通基础设施和公共服务的便利优势吸引企业进驻,形成就业中心,并满足餐饮娱乐、商业服务的多样化需求;四是更新片区功能,提高用地效率,提升生活和工作环境,形成商业商务高端示范。

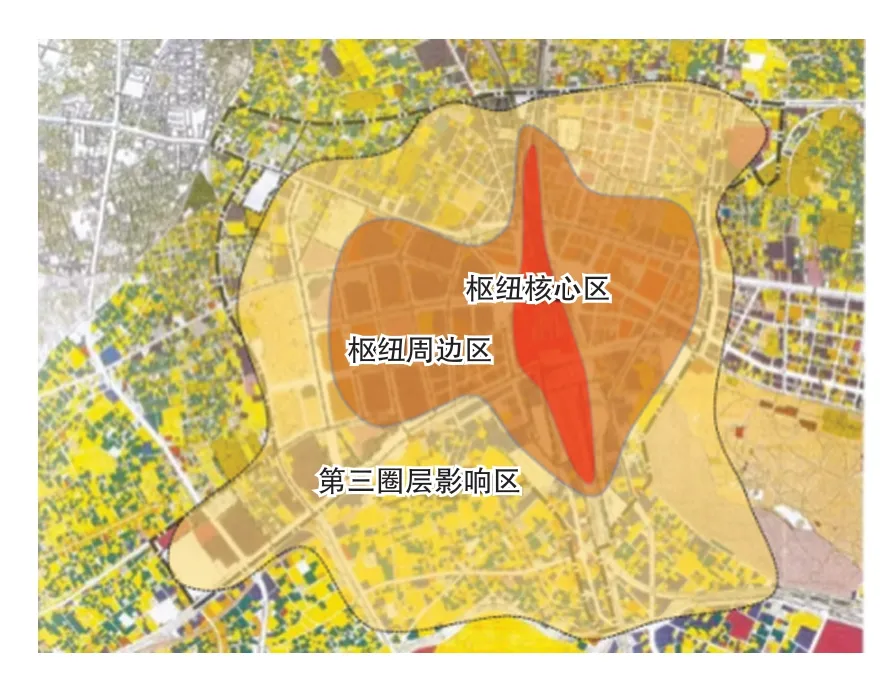

(2)圈层发展,合理产业配比反哺基础设施建设投入。研究表明,选取对站场有较强劲带动作用的产业配套,使得这类产业最大限度贴近消费市场,如会展产业。按照“近期以展为主,中远期展会并重”的模式延伸产业链,形成以站场为核心,圈层产业开发反哺基础设施建设的循环经济体。广州北站作为广州市北部重要交通门户,可为花都乃至粤港澳大湾区先进制造、高新技术产业等提供国际展贸平台,承办专业展览、大型综合展会的补充门类展览,满足企业在一线城市形象展示的需求,同时依托与广州白云国际机场不足10 km的空间距离优势,发挥空铁联动优势开拓全球市场的需求,形成“枢纽经济+会展经济”双引擎驱动城市发展的新格局。依据会展定位及不同时期发展目标,参考同类型会展周边配套圈层业态配比,并结合站场周边业态圈层分布特征进行适当优化[8]。广州北站产业布局结构如图3所示。

图3 广州北站产业布局结构Fig.3 Industrial layout of Guangzhou North railway station

2.2.2 站-城交通效能提升的空间梳理

(1)交通空间镶嵌,通道共享利用。广州北站从公铁联运对外交通的外向式交通站场转变为集公路、铁路、航空、轨道等交通为一体的城市交通综合体,在周边进行圈层式产业布局,高强度复合商业、公共服务、基础设施等功能,复合高效利用广州北站的大量客流,将客流引入站城综合开发的商业空间,提升商业价值,打造具有现代活力的花都区城市中心。

(2)商业链条延伸,再造交通流线。站场采用城市综合体的概念,立体叠加商业商务、餐饮娱乐、公园休闲、酒店办公、公寓住宿等多重功能。对站场内部及周边进行交通流线的梳理和完善,站场内部在商业空间和交通空间高度混合的基础上,继续完善和优化步行系统,通过步行流线便捷串联周边的交通出口和商业中心,实现人流快速疏解和商业空间的便捷到达。

(3)立体综合开发,提升转换效率。广州北站构建地下、平面、地上多层次立体交通体系,高效连接站场与周边城市功能区,形成独具魅力的城市场所。广州北站地下层布置社会车辆停车场、车站到达厅、地铁9号线和APM线等,地面层布置长途汽车站、公交车站、出租车、交通大堂和超市,地上二层布置出发大厅和商务办公,二层以上布置商务办公及空中花园。依托广州北站这一核心交通转换空间,快速疏导各类人流,合理组织周边会展交通,分类分时调控,实现车站不同人流的快速转换。广州北站综合开发空间布局如图4所示。

图4 广州北站综合开发空间布局Fig.4 Comprehensive development space layout of Guangzhou North railway station

2.2.3 站-城交通品质改善的机制创新

(1)提倡慢行,规范慢行通道品质布局。在商业空间和交通空间高度混合的基础上,建立地下地上立体多层次、高质量的步行空间,从流线便捷度和空间舒适度等方面继续完善步行系统,串联各个交通节点及商业空间,形成有效连接场站与城市功能区的慢行网络。建立连接东西广场的高架连廊及绿廊公园,加强两侧广场联系的同时优化城市人居环境,打造站顶公园城市绿肺,从人的尺度、生活习惯出发,设计舒适宜人的空间与环境;创造亲和自然、开放灵活的空间。慢行系统景观布置与商业主体景观小品共享共建,高效利用城市商业景观。

(2)协同安全,减少管控环节低效重复。通过可靠的流线设计,实现客流在地铁和铁路互检互通,保持安检标准和管理方法的一致性,减少内部换乘的重复安检。广州北站通过设立免安检换乘通道,在铁路与地铁、铁路与公路客运等换乘流线中进行内部分流,减少换乘安检环节,实现站内安检一体化。

(3)协同物业,降低公共交通出行成本。将交通管理与用地开发物业管理相协调,在保障安全的基础上,将交通设施的出入口、风亭等设施最大限度地融合到商业建筑综合体内,实现设施共建,降低设施成本。在提高出行便捷性的基础上,通过建立一体化的支付界面,利用交通费用折减、商业流线优惠补贴等方式实现商业引流,促进人流与商业空间互动,使交通功能和其他空间的物业管理自然连接。

2.2.4 站-城交通服务共享的设施完善

(1)强化轨道交通出入口的密集布局。广州北站地下层布置地铁9号线、APM线等大运量轨道交通,结合已有的地铁8号线,共有3条轨道交通引入。利用轨道交通带来的大量人流,规划增加地铁出入口的数量,实现站城综合体入口300 m半径全覆盖,将地铁出入口融入周边商业办公建筑中,地铁出入通道串联商业及公共空间,加强轨道交通与其他空间的衔接[9]。

(2)规范指引系统,合理发布不同出行信息。整合航空、铁路、轨道交通、常规公交等多种公共出行方式,满足交通集散与城市服务功能,通过简明规范的交通指引系统,方便乘客快速到达、高效转换,并充分考虑5G通信环境下智能导航在站场内部的可靠性。此外,应结合不同的出行需求,引入分布式可变交通指引系统,引导不同时段的出行流线。

3 结束语

高速铁路站场的综合开发,既要解决不同交通方式的快速转换,更要实现外延式的站城一体化。首先是站场周边产业布局,应实现交通流疏散与产业引流的平衡;其次是站场内部交通转换空间与商业空间组织的协同,实现运行协调和管理统一;最后是基于共同价值的交通组织管理和站城物业支撑体系,提升交通站场空间的社会效益。随着交通站场综合开发进入新阶段,涉及到不同的管理单位,其管理目标、管理方式等“软件”部分还需要一体化的融合,这也是交通一体化建设方面需要不断深入研究的地方。