唐蕃古道新探

——《新唐书·地理志》所载入蕃大道康藏段地名与路线考

妥超群

(兰州大学新闻与传播学院 甘肃兰州730000)

一、柔克义两次康藏考察路线对考定唐代入蕃线路的意义

《新唐书·地理志》鄯城条下所记入蕃路线含有唐蕃间吐蕃境内的多个地名,是迄今最为完整详细的唐蕃间古代交通历史文献,其中包含有重要的吐蕃邦国位置、历史地名与道路信息,历来为治吐蕃史者所重视。以佐藤长为代表的日本学者最先涉足这一研究。佐藤长先生以民国天水学人周希武的《玉树调查记》行记与三世班禅之往路和归路、五世达赖喇嘛之往路、七世达赖喇嘛之往路的记录以及现代地图进行了通考,论定这一路线是自鄯城(西宁)出发,过日月山和共和盆地,向南抵河源后,在玉树折向西南渡通天河、杂多县子曲和澜沧江支流杂曲、巴青县索曲后抵那曲,最后到达拉萨[1]。学界对佐藤长的结论除在局部细节上看法不同外,对这条路线的大致走向基本没有异议[2]。

自玉树向西南的这条路线,所经地区多属高海拔、高寒地区,大部分地区人迹罕至,近年来国内数个科研单位组织人员对这一路线进行了实地考察,所获唐代遗迹寥寥无几。然而考察人员在玉树东南方向的四川甘孜和西藏昌都地区陆续发现了一系列吐蕃时期的摩崖石刻。这些石刻遗迹为玉树州玉树市勒巴沟石刻群、甘孜州石渠县洛须镇石刻群和长沙干马乡石刻群、昌都市察雅县香堆镇仁达石刻群等。金沙江与雅砻江上游、昌都以南地区发现吐蕃时期石刻遗迹,学界对其中所含藏、汉文题记与造像的研究结果一致认为这些石刻遗迹与唐蕃古道有直接联系①有关考古类主要成果请参见:四川省文物考古研究院,石渠县文化局.四川石渠县新发现吐蕃石刻群调查简报[J].四川文物,2013(6);陕西省考古研究院,等.从长安到拉萨:2014唐蕃古道考察纪行[M].上海:上海古籍出版社,2017。有关康藏地区吐蕃时期摩崖石刻与佛教造像的主要研究成果请参见:汤惠生.青海玉树地区唐代佛教摩崖考述[J].中国藏学,1998(1);巴桑旺堆.吐蕃石刻文献评述[J].中国藏学,2013(4);霍巍.试析西藏东部新发现的两处早期石刻造像[J].敦煌研究,2003(5);青藏高原东麓吐蕃时期佛教摩崖造像的发现与研究[J].考古学报,2011(3);藏东吐蕃佛教摩崖造像背景初探[J].民族研究,2015(5)。。这不禁提出一个问题,《新唐书·地理志》所载入蕃路线在玉树这个关键节点上的走向与玉树东南方向上发现的这些遗迹有没有关系?

这里需要提到一篇重要的文章《关于仁达吐蕃摩崖石刻的几个问题——仁达吐蕃摩崖石刻实地考察心得》。作者巴桑旺堆先生在这篇文章中提供了沃吾、悦、隆、蚌、列数个康藏地区藏文古地名的考证。笔者发现其中芒康地区的“蚌”与《新唐书·地理志》中所记“鹘莽”在对音上完全可以成立,按地理位置唐文献中的“鹘莽峡”即今天金沙江上游的巴塘金沙江峡谷。依据这一线索再重新检查芒康地区附近的清代入藏线路,《新唐书·地理志》中有数个地名都可以在清代地理文献中找到下落,如“大速水”为清文献中的“大所河”“大朔河”,“乐桥汤”为清文献中的“洛家宗”。巴桑旺堆先生在此文中也提到,近30年来国内学界就唐蕃古道的走向观点有三:①松潘-康定-玉树-拉萨;②西宁-日月山-都兰-格尔木-唐古拉山-那曲-拉萨;③西宁-日月山-恰卜恰-温泉-黄河源-巴颜喀拉山-清水河-玉树-那曲-拉萨。他认为第一条路线缺乏文献支持,第二条路线清代以前是不存在的,第三条路线(即佐藤长考定路线)虽为学界共识,然而这条路线沿途没有发现吐蕃文化遗存,因此经察雅、芒康、石渠和玉树通长安的路线可以认为是一条唐蕃古道主要通道。[3]这一观点与笔者在地名上的发现不谋而合:《新唐书·地理志》所记入蕃路线需要从玉树东南方向寻找。

玉树东南方向即康藏地区,虽然这一地区清代入藏地理文献种类丰富,但对勘唐代文献中的地名有其自身不足。首先,清代文献中的许多地名失传,至今无法落实其地理位置,造成入藏路线在局部走向上的含混不清;其次,清代文献中存在主线和复线,两者地名漏、衍和交叉混用的现象比较突出;再次,清代文献中的各站之间存在里距严重失实的现象。针对这一问题笔者利用了美国藏学家柔克义分别于1890年和1891年在康藏地区的考察日记和手绘地图,对几十个地名逐一勘实了其地理位置,厘清了部分线路的基本走向。[4]需要强调的是,柔克义在清代文献地名研究的基础上,补充了大量自己一手调查得来的地名资料,并进行了汉、藏等多种语言和各站里程的记录,这对勘误清代文献起到了关键作用。尤其重要的是,柔克义行走的一些路段在清代已经废弃,其失载地名亦为寻找唐代入蕃线路上的地名提供了重要依据。

柔克义的考察文献相较同时代中西方入藏考察家的游记具有较高的地理文献价值,这与其本人的学识与其考察特点有直接关系。他是美国第一位精通藏语说听读写的藏学家,其考察基本涵盖了从青海和四川入藏的几条路线,无疑是清末这一历史地理研究重要时间节点上对藏东(康巴)和藏东北(安多)地理考察较系统的重要考察家。柔克义在考察前对西藏地理就有过深入研究,其对《西域同文志》《卫藏图识》等清代地理文献有过精深的研读并以此作为入藏考察的指南性书籍。他的两次考察皆从青海入,康藏出,对康藏地区的考察结果皆体现在他先后经由康藏返回四川的两次行程中。

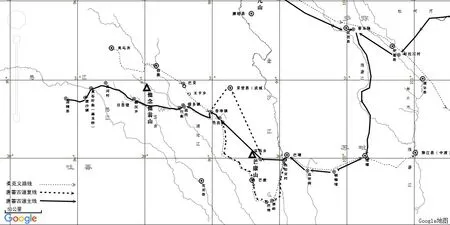

柔克义两次康藏考察涉及玉树东南方向的路线如下,可先后分北线和南线两条,其中部分地名从略(见图1、2):

图1 柔克义康藏考察北线图

图2 柔克义康藏考察南线图

北线:自玉树结古多(Jyekundo)起,过玉树巴塘河上游龙日村(Lori),再沿通天河下行至石渠县正科乡正达村(Drenda)渡河,此处为玉树与德格的自然地理分界线,再至通天河向南大拐弯处离开通天河向东至甘孜县方向,再经信玛塘(Shema tang)、竹庆寺(Zochen gomba)、木里河谷(Muri valley)后进入玉曲河谷(Yi chu valley),再经益隆抵达甘孜县(Kanze)普依隆村(Puyu-lung)。从普依隆离开扎曲河(雅砻江上游)向东,再经炉霍、道孚、惠远寺、新店最后到达打箭炉。

南线:自类乌齐恩达村(Nyulda)出发,东南过松洛桥(Sung-lo-zamba类乌齐县宗洛寺),翻越夏吉拉山口(Shapyi la),在昌都县莫荣村(Nuyi)渡昂曲河,向东过邦德(Pungde),再东南经巴贡(Bagong)、王卡(wangka)、岗卡(Gaga)、扩色(Kungsa)、由耦萨(Yusa),抵达香堆察雅(ChamdunDraya)。自香堆出发,东南过热孜村(Ra jong)、阿孜(Adjod)经日西河谷边的日西堡(Rishod)翻越日西拉山口向南至芒康县嘎托镇(Gartok)。自嘎托先向南至普拉(Pulag),再向东过兰木堆(Lhamdun)、邦拉山(Bam la)、)金康顶(Jin-kan ding)、达嘎顶(Tagating)至金沙江边的滚热(Gura)。过金沙江后,沿江上行至巴塘(Batang),然后东南沿贡曲(Gun chu)过巴琼西(Xiao pa-chung)至达休河谷(Dashochu),再向东至巴塘与理塘自然交界处的惹迪(Ratue),再向东过理曲(Li-chu)抵达理塘(Li-tang)。自理塘向东沿雅砻江河谷经雅江、瓦切,翻越折多山到达打箭炉。

柔克义所行北线中,玉树结古多至甘孜益隆路段在清志中失载,原因为这段路线在清代不作入藏路线,然而正是这一路段中含有唐史所载入藏路线中的数个关键地名;柔克义所行南线中,察雅至理塘段部分地名在清志中的具体路线、程站和里距记录存在很大的不确定性,一些局部路线的具体走向至今无法勘实,对照柔克义考察文献这些问题都得到了根本解决。正是因为有了这些前期准备,再结合近年来学界在吐蕃史地研究上的新发现,对《新唐书·地理志》所记入藏道路的基本走向进行重新研究就成为可能。根据柔克义考察提供的新见康藏地名资料,笔者拟就唐史所载黄河源至吐蕃近边突录济驿这一中段区间的地名逐一进行考定,这对再探唐蕃古道的整体走向至关重要。对佐藤长勘定的地名由于笔者所持道路方向与其根本不同,所以无需进行一一辨误。除了柔克义考察文献,清代入藏地理文献与民国康藏地区方志也可与柔克义考察线路起到互证、补充的作用。

二、黄河源-众龙驿-多弥国西界-列驿的线路与地名

……渡黄河,又四百七十里至众龙驿,又渡西月河二百一十里至多弥国西界,又经犛牛河渡藤桥百里至列驿。

佐藤长考众龙驿为周希武所记玉树清水河镇附近之巢陇峒,今地图清水河镇东南不远有草陇村即为此地,西月河则是扎曲河以西的协曲,此河谷内有赛康寺(zir dkar)亦称之为色航河,即“西月”的音写[5]。吴均则认为众龙驿在野牛沟,即藏语“vbrong lung”之意,西月河就是扎曲,藏语方言“扎”“达”不分,“rdza”原为“zla”之误写,即汉语意“月亮”,读若“达”,“扎曲”为“西月河”来源于此[6]。以上两种说法皆与唐代文献提供的里距严重不符。周希武记清水河与黄河渡口的距离为380里,草陇村在清水河东南方向约20里,这与唐代文献中的470里差了70里。野牛沟在黄河渡口以南也就100里过一点,这就更是离谱。

首先西月河是扎曲河是正确的。扎曲河分东西二源,东源一般作为正源。柔克义过黄河后越巴颜喀拉山,沿扎曲河东源向西南至清水河镇,再西南行至年措百户驻地(今扎朵乡),接着向南翻越沃尧拉山进入赛河谷地,再向南翻越拉当拉山至称多附近的通天河岸边渡河,渡河后径直向南翻越数座山岭抵达结古多。扎曲河东源周希武记为奢云河[7]。柔克义记名为“Ra-jong”[8],从黄河源至通天河谷地必须要经由此河谷。此河发源于巴颜喀拉山南麓,“巴颜喀拉”原为蒙语,藏语名“奢拉”(khra la)或“奢午拉”(khra bo la)[9],水因山受名,此水所经河谷故名“奢云”或“奢午云”,“云”即藏语“gzhong”盆地、河谷通称。结合柔克义提供的另一种记音“Ra-jong”,其音读若“热云”“奢云”,唐代应以“月”记音。《汉书·地理志》蜀郡条下言:“鲜水出檄外南入若水”[10]。今鲜水河过炉霍、道孚南入雅砻江。雅砻江在汉时即称若水,唐时此江上游扎曲河应称之为月河,其上源即称西月河。奢云水在清水河镇与当木曲合流后才称为扎曲,河流的现代称谓与古称存在较大差异时,往往源头或上游支流保留有古代地名的线索十分常见。

唐代众龙驿就在西月河边,北距黄河源470里,南距多弥国西界210里至犛牛河岸边。犛牛河为今通天河,玉树结古多以下河段称金沙江。从清水河镇出发沿扎曲河行90里,以此点作为众龙驿的位置再向玉树结古多方向行210里,便早已经过了通天河到了结古多镇,这是无法解释的。说明唐代走的绝对不是这条西宁至结古多间的扎曲河大道而是另有孔道。按今天考古调查提供的线索,在石渠县长沙干马出现了吐蕃时期的石刻群,唐蕃古道从河源前往石渠县方向是有可能的。众龙驿的位置必须要同时满足三个条件:①距离河源470里;②在扎曲河岸边;③金沙江北边210里。今扎曲河流至石渠县境内呷衣乡处,有洋云水汇入。此水便是周希武所言柴陇水:“入川边石渠县界,有柴陇水出杂冷木拉山东麓,南流来入之,柴陇水上流,名义赫曲。”[11]今地图洋云水上流又谓牙革云水(yag gzhong),其实都是义赫曲的连读和异读,在呷衣乡入扎曲河尾闾即称柴陇水。牙革云沟是一条平直、宽阔的河谷,其上源与奢云水只有低矮的山岭相隔,此不失为一条从河源经奢云水再至石渠县方向的天然坦途。以今西宁至结古多扎曲河大道作参照,呷衣乡在清水河镇东南方向,牙革云河谷路线较扎曲河大道平直,可以断定唐代众龙驿就在呷衣乡柴陇河口位置,其距河源在470里上下没有问题。自呷衣乡向南前往金沙江岸边,即唐代犛牛河,这一路线是经石渠县色须镇,再向南翻越通天河与扎曲河分水岭子拉山口,再沿隆绒河谷便抵达金沙江岸边的洛须镇(邓柯)。

明代邓柯地区属灵藏(gling tshang)土司的辖地,其故治在邓柯以东的俄支村。灵藏土司清代又称林葱土司、灵葱土司。民国《邓科县图志》谓灵藏土司的治所在出县治洛穹村(即洛须镇):“东南行越布达拉土山,四十里郎吉岭,四十里灵葱”[12],即今洛须镇以东80里外的俄支村。洛须镇以北的隆绒河谷20里处,著名的赤松德赞时期摩崖石刻“照阿拉姆”所处岩石便在此处,“照阿拉姆”石刻遗址再向北20里处便是金沙江与扎曲河分水岭之拉山口,自呷衣乡南来之路便在此处进入隆绒河谷。《邓科县图志》载“本县北路出治偏东北行路道平坦,九十里至菊母,北通石渠县”[13]。今菊母村在金沙江与扎曲河分水岭北麓,东北距石渠县城16里,距离呷衣乡大约130多里,呷衣乡距金沙江岸边的洛须镇的道程就是220多里。唐代众龙驿距多弥国西界210里,洛须镇应该是唐代多弥国西界之处,唐代在此设一大驿,由洛须镇转向东100里便到俄支村,即唐代列驿位置。

再看“又经犛牛河渡藤桥百里至列驿”这一句,这里不能认为唐使是在藤桥上过的金沙江。金沙江在洛须镇下游不远便急转南下进入德格地界,两岸皆高山大峡。唐使行至此处,只有唯一一条大路可行,那便是继续向东至甘孜方向。柔克义从结古多沿江右崎岖小道而下在正科乡正达村处用渡船渡江,再至邓柯离开金沙江谷地向东前往甘孜。因此唐使“过藤桥”应该是在邓柯向东过隆绒河上架设的藤桥,邓柯镇附近的金沙江水阔河宽是无法架设藤桥的,柔克义自结古多至邓柯沿途也没有看到金沙江上有藤桥。

列驿在唐代文献中又作列馆、别馆。今考“别”为“列”之误写[14]。俄支村正是明代八大教王赞善王灵藏嘉布的故治,当地广泛传说该土司为岭·格萨尔的后裔。格勒博士就认为:“德格、邓柯一带最大的势力集团就是传说中的林国(gling)。林国是吐蕃崩溃后崛起的部落集团,其官寨设在林葱地方,自称‘林班波’。”[15]有理由相信,“列”便是唐代称之为“gling”地区的记音。唐贞元20年(公元804年)出使吐蕃的吕温在其诗词中提到了几个与列驿有关的地名:一为《道州月叹》中的一句“别馆月,犁牛冰河金山雪”;一为诗题《吐蕃别馆和周十一郎中杨七录事望白水山作》[16]。犁牛河无疑就是金沙江,这个金山与白水山便是列驿附近非常醒目的高大山峰。从洛须镇向甘孜方向沿途最醒目的高山便是横亘在石渠县与德格县之间的雀儿山(khro la错拉山)。柔克义记到这一由西向东走向山脉的主峰叫“Poyushiate”(博玉夏德),位于竹庆寺正背后,[17]柔克义说前往甘孜一路此山都映入眼帘[。金山与白水山应是雀儿山链及其主峰博玉夏德山的记音。今德格县俄支乡俄支村是金沙江与雀儿山地间的一处低洼小盆地,适合建立驿站,在俄支村向东眺望,几十里地外的雀儿山主峰博玉夏德山便可尽收眼底。

至此这一路段的走向可以基本明了,其路线为:黄河源-奢云-牙革云-呷衣乡(柴陇河口)-石渠县色须镇-石渠县洛须镇-德格县俄支乡俄支村。玉树结古多勒巴沟吐蕃石刻群与石渠县长沙干马吐蕃石刻群出现在这条主线的西边和东边不远,应该看为这条路线的西支线与东支线。西支线即柔克义所行线路:奢云-扎曲河-结古多-正科-洛须镇(邓柯)-俄支村;东支线即:奢云-呷衣乡(在此分路)-长沙干马-竹庆寺。西支线与主线皆在列驿会合,列驿的重要性正在于此。

三、食堂-吐蕃村-截支桥-婆驿的线路与地名

又经食堂、吐蕃村、截支桥,两石南北相当。又经截支川四百四十里至婆驿,乃度大月河罗桥经潭池、鱼池五百三十里至悉诺罗驿。

从洛须镇至甘孜,清代地志自在益隆以下才有记载,因此我们还得借助柔克义的旅行记录。离开洛须镇后,柔克义在俄支村附近的仁格(Rige)的小村子停留后,前行至一个叫做信玛塘(Shema tang)的地方,从此处意味着进入了竹庆寺地界。再沿竹庆寺前的木里河谷继续向东翻越一座山口后便进入玉曲河谷,即清代川藏线前往德格的益隆路口。明初成书的《汉藏史集》对结古多这一地区的金沙江谷地总称为“噶丹折吾森姆”(dgav ldan tre bo gsum),其中提到了结古多至甘孜一线的数个关键地名,汉译文如下:

在霍尔、吐蕃交界处附近,有一牦牛状大石,牛嘴朝向东方。从牛背后流出一条叫做察杰藏布(tsha skye gtsang po)的河流向西方;牛前流出的河即为治曲(vbri chu),一直流至东方的丹玛域(ldan mavi yul)。河北岸称为丹阳(ldan nyin);河南岸称为丹阴(ldan srib)。这条大河谷的下游结都(skyed sdubs)处,有一条汉霍尔(rgya hor)的大驿道将其一分为二。上部为上丹玛,其间有叫做噶贝域(lka pavi yul)的地方;在丹玛河谷之谷底(mdo na),是折吾域(tre bovi yul),有一统噶吾(dkav)、丹(ldan)、折吾(tre bo)三地的王族。①〔明〕达仓宗巴·班觉桑布.汉藏史集(藏文)[M].成都:四川民族出版社,1985:372。笔者主要参考了沈卫荣先生的译文后对原文进行了重译,参见沈卫荣.元明两代朵甘思灵藏王族历史考证[J].中国藏学,2006(2):144-159。

此处的“霍尔”有些译者将其译为蒙古是不当的。元明及以前的霍尔是吐谷浑遗民,有藏霍尔(bod hor)和汉霍尔(rgya hor)之说[18],清代法国传教士古伯察调查到藏人对青海海东地区的土族人就称之为嘉霍尔(Dchiahours)[19],即汉霍尔。汉霍尔大驿道指的就是从青海湖来的驿道,在“结都”处将治曲即金沙江分为上、下丹玛,这个“结都”无疑就是今天金沙江畔的结古多。书中提到了三个地区,即噶吾、丹、折吾三区,也可理解为上、下丹玛和折吾三区。金沙江谷地的第二个地理分割点就是丹玛河谷地的尽头,自此以下为折吾地区。非常幸运的是柔克义先生记录了丹玛“谷底”(mdo na)的位置就在今天的邓柯以东不远,即金沙江向南德格方向大转弯之处,此处便是丹玛河谷的结束处。柔克义对此地的藏语地名记音为“噶吾楞多”(Kawalendo)[20],这一地名便是“噶吾”与“列”合称,即由上丹玛噶吾地通往列地之路口。自邓柯至甘孜方向大片地区即称折吾域。沈卫荣先生认为灵藏土司在明代被封为灌顶国师赞善王就是因为其所处乌斯藏与中原之间的驿道要冲,明朝为保证这条驿道的畅通对其进行了册封[21]。明代灵藏王治所与唐代列驿位置是一致的,此处为汉藏间的重要驿站灵藏官寨所处的俄支村,即上、下丹玛与折吾三地区的王族治所。

自俄支村向东经信玛塘便进入木里河谷,著名的德格县竹庆寺便在木里河畔。木里河发源与竹庆乡境内的雀儿山北麓,下流至竹庆寺前称之为折曲(rtse chu),尾闾与巴柯河汇合后称巴曲最后汇入扎曲河[22]。因此唐代食堂与截支桥、截支川便可定位于这一地区,即《汉藏史集》所言“折吾”地区。食堂应该是柔克义所记“信玛塘”,截支川为折曲河,唐使从竹庆寺前的折曲河上渡截支桥前往甘孜。中古及以前藏缅语北方语言分支称河为“支”其实是有迹可循的,如汉代称黄河河源为析支河,称湟水为勒姐水,西夏语称水为“移则”[23]。

接下来唐使前行的下一站是婆驿。此驿距离列驿440里,傍大月河,有罗桥。这一地点可定为柔克义所记甘孜白利土司驻地的“普玉隆(Puyulung)[24]”。清代地理文献中自打箭炉经霍尔德格前往昌都所记程站有“勒恭松多过普王(玉)隆至甘孜二十里[25]”。普玉隆村在今甘孜镇东扎曲河向南弯曲处,此处东来一小水汇入扎曲河,两河交汇处称勒恭松多,由此处向东越洛戈梁子是前往炉霍、道孚的大道。藏语“松多”即两水交汇地名通用语,这一地点无疑以“勒恭”“洛戈”立名。大月河毫无疑问就是扎曲河,上源称之为西月河,罗桥是勒恭松多处的桥梁,唐使应该是沿扎曲河右岸行走至甘孜,在勒恭松多处渡扎曲河。唐使至此处便不能再向东行走,原因为后程中的“大速水”“乐桥汤”所对应清代地志中的“达休河”“洛加宗”为巴塘、察雅境内地名,这一路线必须要转向南。扎曲河转弯处以南,即康区著名的瞻对地区,又谓娘戎地区,扎曲河自此以下称雅砻江。瞻对雅砻江河谷历来为甘孜至理塘的重要通道,沿岸村落稠密,勒恭松多以南530里的悉诺罗驿正指向了理塘。

现在看甘孜这个地方的地理位置,为唐代列驿以东、悉诺罗驿以北的一大驿,向东又可经炉霍直趋四川北部的芳、叠、维、黎、雅、松、洮等州,似一“Y”字型路口存在于吐蕃东北境,应为吐蕃北上东进之战略要地。史载吐蕃对唐朝发动的最早进攻为贞观十二年(638年)寇岷江上游的松州。7世纪末吐蕃便进入了廓域地区(kog yul),即唐史所称九曲或阔水地区,在今青海贵德地区建立了玛冲军衙(rma khrom)[26]。九曲地区作为金城公主的汤沐之地被吐蕃占领后,吐蕃又不断对洮州和松州地区发动了一系列攻扰,说明由甘孜东进,经阿坝以北黄河大转弯之路线是吐蕃向唐境扩张的最早路线。贞观十二年吐蕃寇松州,唐朝以侯君集为当弥道行军大总管,率白兰道、阔水道、洮河道共五万步骑伐吐蕃,在松州大破蕃军[27]。“当弥”应该是吐蕃征服了的多弥国,吐蕃盖以此作为对唐作战的指挥中心,也为贞观十二年松州之战唐对吐蕃的主要进伐目标。按《新唐书·地理志》的入蕃路线,甘孜位于多弥国西界以东大约500里处,以及甘孜所处地理位置的重要性,那么这个多弥国的国都很可能就在甘孜。

唐使至多弥国时此国已灭国多年,只记录了当地驿站的名称。周伟洲先生将多弥国灭国时间定在贞观六年至唐高宗显庆元年(656年)之间,笔者认为其时间下限还要早。唐史载吐蕃称多弥为难磨[28],周伟洲先生将之对译为敦煌藏文文献与教法史中的“nam”(南)、“南茹”(nam ru)、“南地”(nam tig)与“nam pa(南巴)”,认为多弥即吐蕃原始六族中的董氏人(sdong mi或ldong mi),故敦煌文献中又有“南木东兆木”(nam ldong prom)的地名,可释读为“白南木董”或“南木董”之地,702年在此地举行多思麦冬季盟会[29]。周先生的这一释读笔者信之,“sdong mi”“ldong mi”音同“多弥”,唐史中就有“多弥”读为“当弥”的直接证据。可以认为“nam”为吐蕃对多弥的他称,“sdong”或“ldong”为多弥自称,又可合称为“nam sdong(ldong)”(南木董)的他称。笔者认为,敦煌藏文卷子中出现的朵甘思(mdo gams)、多思麦(mdo smad)的地理概念与多弥国有直接关联,是这一地区地名吐蕃化的结果,从今天甘孜所处地理位置的特点可以大胆推定,吐蕃占领多弥后弱化了该地地名中的部落氏族的原义,而以近音地理名词“mdo”(路口)取而代之。尔后,多弥、当弥、南木董渐湮没无闻,原多弥国即以“朵甘思”立名,原多弥国至唐境中间地区即称“多思麦”。

四、多弥国地区地名的吐蕃化及演变

元明以后,围绕“mdo”又派生出了朵堆(mdo stod)、多康(mdo khams)、安多(A mdo)等一系列地理概念。学界对这些地理概念已经有大量讨论,为了说明“mdo”这一重要地理概念就指今天的甘孜,因此需要多费一些笔墨。藏人传统上对整个藏族地区的划分有“上部阿里三围,中部卫藏四茹,下部多康六岗或三岗”,比起“多康六岗”的概念,“多康三岗”所指地域很大,为西藏以外甘、青、川三省大部藏族地区。松巴堪布对“多康三岗”的划分为麦康、多思麦(安多)、宗喀(吉塘)三区①〔清〕松巴堪布·益西班觉.松巴佛教史[M].蒲文成,才让,译.兰州:甘肃民族出版社,2013:331。松巴堪布对多康三岗的释义又有:“至于下部之大西藏则有多康三岗。而此后者多康两部之内即有安多地区与宗喀地区相联接的青海”。参见松巴堪布·益西班觉,著.黄颢,译注.青海史[M]//西北民族文丛,西北民族学院历史系民族研究所,1983:155-170.;《安多政教史》中的划分为多康(麦康)、多思麦(野摩塘)、宗喀(吉塘)三区;《塔尔寺志》的划分为多康(麦康、朵堆)、多思麦(巴尔康、野摩塘)、宗喀(吉塘、安多)三区。宗喀(吉塘)地区就指青海湖东部地区,吐蕃时期对青海乐都与西宁地区有大、小宗喀的说法。现在主要看多康(麦康、朵堆)与多思麦(野摩塘、巴尔康、安多)这两部分,盖以“mdo”为分界点将青海湖南部与康巴地区全境分为两大部分。历来教法史中对安多一词的解释为“mdo”地理位置的权威解释。《安多政教史》说“自通天河之色吾河谷,北逾巴颜喀拉山,其东麓有阿庆岗日雪山与多拉山,据说由于摘取了这两座山峰之名的首字,合并起来把自此以下的区域称为‘安多’云”[30];《塔尔寺志》的说法将安多地域的范围扩大化:“所谓安多宗喀者,是说阿庆岗日伊甲日和多拉让莫二者之名共合而起名为安多[31]”,此处河源之处的多拉山被置换成多拉让莫山(祁连山)。接下来,二志对“mdo”地理位置的的标定为“玛曲”(黄河)经河源以下第一“khug so”(弯曲处),河湾以下地区称之为多思麦(安多)马区,河湾以上地区称之为朵堆人区。教法史的这一划分无疑与其所谓的三大藏区的划分法有关,即“卫藏法区,朵堆人区,安多(多思麦)马区”。沈卫荣先生考察这三大藏区的划分发现,这其实是元朝将藏区作为萨迦上师的供养地划分为三大却卡的划分法,即藏文所称的“bod kyi chol kha gsum”,他将其译为“西蕃三道宣慰司”,即乌斯藏纳里速古鲁孙宣慰使司都元帅府、吐蕃等处宣慰使司都元帅府(朵甘思宣慰司)和吐蕃等路宣慰使司都元帅府(朵思麻宣慰司),这与藏人对藏区的传统划分法有一定区别。不难发现,元代将藏人传统的上部“阿里三围”与中部“卫藏四茹”合为一宣慰使司,将下部多康分为两个宣慰使司;而教法史又将元代政区(教区)地理版图的概念植入了传统地理概念中,即以黄河转弯处作为朵堆(上多地区)、多思麦(下多地区)的分界点,这就成了“卫藏法区,朵堆人区,安多(多思麦)马区”之说。但在一些藏文史籍中还沿袭传统称谓,这就造成了“mdo”这一地理概念与实际情况不相一致、不同文献所指混乱的情况。例如沈卫荣先生对灵藏土司治所俄支村地区在《汉藏史集》中被称之为“多思麦灵藏”很是不解,按教法史的地理划分灵藏地区属于多康或朵堆地理范围,不应属多思麦[32]。按此划分法,《安多政教史》述及黄河以南的阿坝地区其实也不应属于多思麦(安多)的范围,故任乃强先生将黄河转弯点标定在阿坝白河、黑河与黄河交汇大转弯的西北段,这样便可将阿坝地区纳入多思麦。其谓:“阿尼玛卿山东北和东南的地区是‘多麦’,其西为‘多堆’。”[33]但阿尼玛卿山以西大部是地广人稀的高原荒漠,藏史所说的“朵堆人区”又在哪里呢?这些重重疑点造成了几代学者在此问题上的困扰。

今天对唐代地理文献的研究发现使得这一问题豁然。灵藏土司正处在甘孜前往汉地下路被称“多思麦灵藏”,甘孜以东迄阿坝也可称之为“多思麦”;元代“mdo”以南通卫藏上路地区又被称之为朵堆(mdo stod)人区,甘孜以南正为人口稠密的康巴地区;以甘孜为中心的青藏高原东部大片地区即称多康(mdo khams),大者如“多康三岗”,小者如“多康六岗”;以甘孜为中心又有“巴尔康”(中康)与“麦康”(下康)的说法,即邻近甘孜地区称中康,距甘孜较远地区称下康。围绕“mdo”而产生的上下方位与地理境域关系应该与教法史所言黄河上下游没有关联,而是指道路的上下关系。就朵甘思与多康之辨义,黄维忠有过详论,朵甘思的地理范围要远小于后来产生的多康,两者属于不同地理概念,朵甘思应包含于多康之内[34]。笔者就黄维忠的观点可以更进一步,朵甘思就指甘孜地区,而多康为朵甘思的这一概念的扩展,先有朵甘思后有多康也充分说明了朵甘思是多康一词的原生地理概念。吐蕃人又称多弥为难磨、南木董,吐蕃人对多弥的这一他称作为地名也可称“南木多”(nam mdo)。南木多之“nam”一词的重音落在韵母上,极易被误读成安多(Amdo),这一名称较朵甘思一名的使用应该更多为民间的习惯称呼,即为拉萨地区的人对操青藏高原东北部方言或着装之人的泛称。晚近至元代三分藏区,“安多”明确就指甘孜以北、宗喀以南地区,藏史中出现的“安多宗喀”便是甘孜以北至汉境间柴达木、果洛、青海湖、阿坝和宗喀藏区的合称,此后就直接称为“安多”了。从中不难看出脱胎于甘孜地区的“安多”这一地理概念在民间使用中的灵活性和广泛性。可以说元代三分藏区是现代安多地理概念的主要成因,教法史的著者等一批佛教历史学者对这一概念的权威解释又造成了这一问题的复杂性。源自“mdo”而产生的朵甘思、多康、多思麦、安多成为整个青藏高原东部的区域性地理概念皆说明“mdo”这一位置的重要性。元代朵甘思宣慰司治所、明代的朵甘卫卫治必定设在甘孜,这与其在吐蕃时期作为吐蕃东境一大交通枢纽的作用有前后因承关系。甘孜这一地名毫无疑问就是这一地区的古称朵甘思的简称“甘思”(gams),即如康巴藏区之“康”(khams)为多康的简称。

五、潭池-鱼池-悉诺罗驿-鹘莽驿-野马驿-吐蕃垦田-乐桥汤-合川驿-恕谌海-蛤不烂驿-突录济驿的线路与地名

又经乞量宁水桥,又经大速水桥三百二十里至鹘莽驿。唐使入蕃,公主每使人迎劳于此。又经鹘莽峡十余里,两山相崟,上有小桥,三瀑布水注如泻缶,其下如烟雾。百里至野马驿。经吐蕃垦田。又经乐桥汤四百里至合川驿,又经恕谌海百三十里至蛤不烂驿,旁有三罗骨山积雪不消。又六十里至突录济驿,唐使至,赞普每遣使慰劳于此。

从婆驿至悉诺罗驿为530里,这一路线为从甘孜向南经雅砻江河谷瞻对地区至理塘,所经潭池、鱼池应为瞻对雅砻江河谷内地名。①根据台湾保存的民国内政部方域司制作的《西康省地形图》(1:1750000),理化县以北不远通瞻化县中途,雅砻江以南,有地名称“徐绩”,今《青川甘滇四省藏区行政自然村名汉藏对照》中记为“侯吉”(shug rgyas),疑唐代婆驿通悉诺罗驿中途之鱼池即为此地。台湾中央研究院人文社科研究中心地理资讯科学研究专题中心.西康省地形图[DB].台北:内政部典藏地图数位化影像制作合作计划,档案号:201801 21.01,1985(民国七十四年),https://gissrv1.sinica.edu.tw/map/bin/show.pl,2021年3月18日.中国民族语文翻译局,编译.青川甘滇四省藏区行政自然村名汉藏对照[M].北京:民族出版社,2014:692.悉诺罗驿在理塘,乞量宁水无疑就是今天的理塘河,今称理曲、理塘河、无量河。接下来的大速水应该是理塘至巴塘之间的达休阔河,“阔”(khug)即藏语较小河流的称谓。这一地名清代地志记为“大所”(《西藏考》)、“大朔”(《卫藏通志》),水旁有大朔山,柔克义记为“Dashochu”(达休曲)[35]。达休河是清代从理塘至巴塘入藏的必经之地,其路线为:自理塘过理塘河,西行途经干海子、拉尔塘(理塘纳杂沟)、喇嘛丫(理塘喇嘛亚乡)、二郎湾(理塘乃千多村)至达休河上游松林口,再向西北过达休河经崩察木(今巴塘县波查村)、小巴冲(巴塘县巴邛西村)至巴塘。这一线路位于今天理塘至巴塘公路正南,柔克义所行即此线路,唐史所记悉诺罗驿与鹘莽驿两地距离320里,与柔克义所行里距大致相合,鹘莽驿可定为巴塘。

察雅县仁达摩崖石刻中有叫“vbom”的地名,巴桑旺堆先生利用六世、七世噶玛巴传记考证其为芒康地区的古地名,今写为“vbum”,其地域为芒康县莽岭乡、帮达乡、嘎托镇一带[36]。这一令人信服的发现为我们进一步提供了鹘莽驿、鹘莽峡的位置就为巴塘的证据。笔者发现该县境内有大量地名冠以“邦”“莽”之名,芒康县与巴塘县交界处的宁静山,又谓芒康山,藏语称邦拉、莽岭;芒康县以东的莽错湖也称之为奔错湖;莽岭乡所处地区也称邦木塘。莽岭、邦拉应该为宁静山的古、今两读,其古写为“vbom la”,今写为“vbum la”。其古名“vbom”带前加字“v”可读为“沃莽”,与唐史中的“鹘莽”可以对音。鹘莽驿旁边有鹘莽峡,盖因鹘莽山得名。《册府元龟》云:“有鹘莽山,去长安六千里余,其国因险而为防焉,其山西八里状若三峡,其中水流声若雷霆,人语不相闻,其山远而望之色黄而白无草木。”[37]吐蕃迎接唐使所设首驿在鹘莽山附近之鹘莽驿,此处应为吐蕃最早东界,因险为其防界。宁静山脉紧邻金沙江西岸自北向南走向,又因其山土质发红正符合唐史中的这段描述。唐代应称此山为鹘莽山,巴塘与芒康间的金沙江峡谷为唐代鹘莽峡无疑。

从巴塘经野马驿、吐蕃垦田、乐桥汤至合川驿的入藏路线该如何走向?乐桥汤为一关键线索,此地可定为清代察雅附近的驿站洛加宗(又作洛家宗或谷加宗)②清志中也误作洛隆宗。洛隆宗是昌都西南入藏大道上著名的“硕达洛松”(硕般多、边坝、洛隆宗)三地之一,洛加宗在昌都东南方向的察雅境内。,“汤”应该为藏语“thang”(宽阔的平地)的唐代记音。洛加宗位于清代察雅(香堆镇)东南方向30里的勒曲河谷,今地图名热孜村,柔克义从香堆镇出发前往芒康的第一站在此地宿营。柔克义对这一地名调查有三:“Ra-djong”(热均)、“Ra dje”(当地人称热孜)、“Lo-chia-tsung”(汉人称洛加宗)[38]。此三名皆因勒曲河得名,热均、热孜、洛加应为一名异读。清代经洛加宗之川藏大道线路为巴塘-芒康-洛加宗-察雅(香堆镇)-昌都,至昌都后向西至类乌齐恩达村,再向西南翻越瓦合大山至瓦合寨,再向西南至怒江边渡嘉玉桥便进入西藏洛隆县地界。按此,唐代从巴塘入藏必定经由察雅的洛加宗。

唐代野马驿应该在巴塘至洛加宗间,其距巴塘一百多里。《卫藏通志》记巴塘至洛加宗的路线是:巴塘-牛古渡-竹巴笼-公拉-莽里-南墩-古树-普拉-江卡(芒康)-黎树-阿拉塘-石板沟-阿足塘-歌二塘-洛加宗-俄伦多-乍丫[39]。清志中这一线段上的地名有部分已经失传,结合柔克义考察记录,笔者逐一勘定了这条路线与地名,其为:自巴塘沿江南下,在竹巴龙乡渡江至滚热村,西南至空子卡村和莽里乡,即邦木塘,再西行不远至然堆村,即宁静山垭口,清代此处立有藏、滇、川界碑,再西行至普拉村;然后北上至芒康县(江卡)后,西北过日西山垭口、措瓦乡、尼瓦果村、阿孜乡、热孜村抵达察雅香堆镇。按正常情况,野马驿大概在这一路线中途间某一点,然而经过仔细推敲情况并非这么简单。

唐史载入藏大道二百里设一大驿,其中也有大驿间距百里的个别情况。《旧唐书》刘元鼎入蕃记曰:“其源西去蕃之列馆约四驿,每驿约二百余里”[40],其谓黄河源至列驿800里。《新唐书·地理志》也谓黄河源至众龙驿470里,至多弥国西界210里,加前往列驿的百里共780里,此与《旧唐书》基本一致。多弥国西界至列驿之路程即今洛须镇至俄支村之间的山道,即东南行越布达拉土山,四十里郎吉岭,四十里灵葱。这一山道是一条从金沙江谷地一直向上爬坡的道路,消耗畜力很大,此为大驿间相隔百里最合理的解释。同理,后程出现的鹘莽驿与野马驿、合川驿与蛤不烂驿、蛤不烂驿与突录济驿之间皆为百里甚至百里之内,其间必有险峻山隘需要翻越,吐蕃需设大驿补充畜力损耗。巴塘至察雅之路,金沙江峡谷段皆为坦途,吐蕃不可能将鹘莽驿之外百里的野马驿设置于这一峡谷内。再查清代、民国巴塘地方方志,笔者找到了另外一条通往察雅的线路,这条线路便是翻越巴塘以西的西松工山前往察雅洛加宗之道。

民国《巴安县图志》载:“其西路由牛角渡过江上坡至三十里至西松工宿,下坡西行七十里至日吉桑多分路。西北行四十里至察拉寺,北通武城县;西行经支巴、偶卡岗、甘达宗至俄伦多合路为通察雅县。”[41]牛古渡此名今不存,柔克义调查西松工村金沙江对岸山根村(Shan ken)为此渡,清代这一渡口已很少使用而在下游竹巴龙或滚热渡江。按民国《宁静县志》提供的《宁静县全图》①《中国地方志集成·西藏府县志辑》(江苏古籍出版社上海书店巴蜀书社,1995年)为排印本非影印本,《宁静县全图》未见辑印其中,可参见民族文化宫图书馆复制:《宁静县志》(内部参考油印本),1960:31.,日吉桑多大约为芒康东北宗曲河谷内的宗西乡,偶卡岗在今宗西乡西北,甘达宗在今昂多乡(mgar mdo),那么这条路线便是从巴塘渡江后过西松工山至宗西乡进入宗河河谷,在此与前往贡觉县(武城县)之路分路后向西北至昂多乡再北上至洛加宗,再经俄伦多抵达察雅;这条路也可直达贡觉县再折向西南至察雅县,《察雅县图志》称之为“红布沟路”[42],察雅仁达摩崖石刻便处在这条道路上,可视为此线支路。宗西乡距金沙江岸边约百里,是通往察雅洛加宗之路口,中间有西松工山相隔,此处可定为唐代的野马驿。唐使路线即从巴塘出发沿巴曲河下行,中途过巴曲支流贡曲(现名红军渠)上的小桥,然后翻越茶树山至牛古渡渡江,再西行百里翻越西松工山至野马驿,即今宗西乡前往察雅。这条路线不失为一条通往察雅之捷径,但沿线山路曲折难行,《卫藏通志》所载清代通察雅之南路虽路程较远但沿途皆为坦途,故也为唐代所用。今芒康县嘎托镇巴拉村、帮达乡然堆村发现的吐蕃时期的造像应该与此有关。

经察雅之路入藏,清代主道是自香堆镇北上取昌都再西南翻越瓦合大山经瓦合寨至洛隆县。唐史中野马驿至合川驿400里,再至蛤不烂驿130里,似不应为此路线,因为这一路线必须要在合川驿之后过恕谌海,而从宗西乡、香堆镇经昌都之路500里范围内沿途并无大的湖泊,故应还另有他路。民国以前从察雅入藏还可走烟袋塘路,烟袋塘就是今天察雅县县城所在地烟多镇。民国《察雅县图志》载:“西路出城沿勒楮河西南行,路道平坦,人烟不断,七十里卡撒丁,六十里巴坝,六十里至孤托渡江。西南通科麦县,此路总名烟袋塘。”参照同书提供的《察雅县全图》,这一路线是从香堆镇出城,沿麦曲(即勒曲河)下行,至烟多镇古妥尔(孤托)翻山,下山渡澜沧江至主松洼(竹桑),此段里程约190里;自主松洼西北至才帮村,再西北至色瓦(所哇)便沿着色曲河谷进入了宽阔的昌都八宿县郭井塘盆地①刘赞廷编:《察雅县图志》,参见《中国地方志集成·西藏府县志辑》(全一册),江苏古籍出版社,上海书店,巴蜀书社,1995年,第339页;民族文化宫图书馆复制:《察雅县图志》(内部参考油印本),1960年,第42页。。郭井塘盆地西南角有一湖泊名日吾错(rivu mtsho),旁为S303川藏公路,向西为穿越他念他翁山之山口,盆地南为经邦达通左贡县(科麦县)之路。怒江支流玉曲河自他念他翁山奔流而下横贯郭井塘(vgor chen thang),盆地南北大小河流皆汇入此河使郭井塘形成一河网地带。按这一地理特点,郭井塘极有可能就是唐代合川驿的位置,因为这一盆地河网交错,唐人按读音为其取了一个形象的名字“合川”。其具体位置应该在今入藏公路山口八宿县郭庆乡处,由此向西约30里便至距日吾错东北方向10里处,唐使在此可以眺望到此湖,唐代恕谌海可定为此湖。合川驿距蛤不烂驿130里,从郭庆乡沿川藏公路西行约160里处便至怒江边的马利镇夏依村,唐使路线至此便与清代入藏大道再次合路,川藏大道上著名的怒江嘉玉桥便在此处,藏名夏布叶桑。清代从昌都至怒江嘉玉桥之路线为:昌都-俄罗桥-浪荡沟-拉贡-恩达-牛粪沟-瓦合寨-麻利-嘉裕桥-得贡拉山-鼻奔山根-洛隆宗[43]。唐代从郭庆乡西进之路便可在马利镇马利村与清代昌都北来之路合路,然后下山至怒江边夏布叶桑渡江。按嘉玉桥藏文转写为“zhabs g·yas zam pa”,读若“夏布义桑巴”,旧称“晓叶桑巴、撒叶桑巴、响叶桑巴、假夷桥、三坝桥”[44],从嘉玉桥西南翻越得贡拉山后有夏荣嘎山,有地名读音与地理位置二证,唐代蛤不烂驿可定为今嘉玉桥位置,唐代三罗骨山即今夏荣嘎山。前论唐代入藏大驿间如果距离为百里中间必有险峻山隘,从郭庆乡向西为他念他翁山,沿线山道迂回曲折,上下要翻越数个山口,故吐蕃在此线路设置了间距很短的蛤不烂、突录济二驿方便补给。《卫藏通志》描述得贡拉山的陡峭:“山势陡峻,上下二十五里,诘屈如蛇行,有松林,路悉险窄,多溜沙地”[45],清志里距记录多不实,此山上下应5里左右,再50里便至洛隆县旧县城康沙镇,唐突录济驿大致位置可定为此处。

现在还有一问题未解,即唐史中野马驿至合川驿的距离是400里,而芒康县宗西乡至八宿县郭庆乡之间的距离超过了600里,这一问题该如何解释?这一路段前后地名、里距皆与史料吻合,而独这两地间距离与史料不合,持此疑问笔者反复对地图测算但都与400里相去甚远。经研读史料,笔者发现野马驿至乐桥汤之间的吐蕃垦田这一路段的里距信息应该在唐史中是缺省的,也就是说唐人只记录了行进方位而没有记录里距。唐使入蕃,所行道路曲折回绕,沿途又多高山大川很容易造成方位混乱,再因语言不通或防蕃人猜忌,出现这样的漏记是可以理解的。因此,自野马驿至乐桥汤之间的“经吐蕃垦田”是独立成句。芒康宗西乡以北至察雅洛加宗皆为平坦的河谷丘陵地带,是芒康北部半农半牧地区,唐使看到的吐蕃垦田正是这一地区的景象,这段路程大约为200里上下,再从洛加宗起算至郭庆乡的里距正好在400里上下。

六、唐蕃古道线路上苏毗国与白兰国的位置

综合以上地名和地理因素的考论,《新唐书·地理志》所载经黄河源至吐蕃路线应在康藏地区境内,有部分路线与清代川藏线北线与南线重合,最终在昌都洛隆县与川藏道完全会合,这也与沿线一系列吐蕃时期摩崖石刻遗迹的位置分布完全吻合。自洛隆县入藏可过达隆宗(边坝县)翻越丹达山(夏公拉山)、鲁贡拉山至嘉黎县,便越过了入藏道路上的最后一座险关念青唐古拉山进入了雅鲁藏布江流域,唐使从洛隆前往吐蕃牙帐只能走这条清代官道。今天看来,唐使所择路线的走向除了绕行横断山脉与数条较大江河这一因素以外,从根本上讲是吐蕃向东扩张开辟出来的一条通道。吐蕃既在沿线山口、渡口处设立驿站,也在沿途被征服地区这些城镇中心设立重要驿站以服务吐蕃一方人员物资的调动。唐史所记多弥、白兰和苏毗为沿线被吐蕃征服三地,三者位置关系在唐史中有确切记录,多弥如前所考在甘孜,其余二者位置便不难获得,同时也可以此检验本文对唐蕃古道路线考证的结果。

关于苏毗国的位置学界有多种观点,主流观点认为其疆域“地跨唐古拉山脉南北的草原”,其具体地望一说为西藏边坝县以西的丹达塘(佐藤长)[46];一说为迁徙之说,即先在后藏,后至边坝,最后迁徙至四川西北部的嘉戎地区(杨正刚)[47]。这些观点都有一个共同的特点,即为佐藤长对《新唐书·地理志》入蕃路线的考证之结果或受其影响。佐藤长沿袭法国人伯希和(P.Pilliot)之说将唐史中的“苏毗”与教法史《贤者喜宴》所记吐蕃军制五茹之一的“松巴茹”(sum pa ru)对译,以松巴茹之地望与四至论定苏毗国的地望与境域。后来的研究者皆从此说。从今天对唐史地理研究的结果看,依据简单对音关系而缺乏严谨的地理研究将唐史中的“苏毗”与藏史中的“sum pa”对译是有问题的。

唐史中苏毗的位置非常明确:“苏毗本西羌族,为吐蕃所并号孙波,在诸部最大,东与多弥接,西距鹘莽硖,戶三万。”[48]鹘莽峡为巴塘以西之金沙江峡谷,吐蕃与苏毗以鹘莽山为界。宁静山今为川、藏界山,任乃强先生在其《宁静山划界记》考此山划界原委。雍正元年(1723年)平定罗卜藏丹津之乱后,清廷收抚罗卜藏丹津附属西康全境,雍正四年(1726年)七月松潘镇将周瑛会同云南提督赫玉麟、都统鄂齐会勘界址,奏于邦木与南登之间之宁静山顶勒石为界。南登以西属藏,邦木以东属川。后来清末民初康藏争界中此山也成为西藏地方政府所争诉的外藏、内藏(康藏)分界线。[49]以近代史反观,汉、藏均视此山作为藏东一重要的政区分界线,此与唐代其作为吐、苏两国古国界之渊源不无关系,此山也应为藏东一重要的文化分界线。史载苏毗国王子名悉诺罗,按笔者对入蕃路线的考定,悉诺罗驿在今理塘,此驿正西320里即鹘莽驿,即今巴塘。可以肯定地说唐史中的悉诺罗驿就是苏毗国国都所在,今天对地理的研究极好地证明了这一点。又理塘在甘孜正南略偏西的500多里处,悉诺罗驿正北偏东500里外为婆驿,即多弥国国都所在,这也与“东与多弥接”相符。唐初成书的《释迦方志》对多弥与苏毗的位置关系说的更明确:“西北至多弥国,又西南至苏毗国”[50],理塘为唐代汉文史籍中的苏毗国国都无疑。有关苏毗方位,有必要在这里提到另一则汉文史料,许多研究对此造成了误读。唐天宝中哥舒翰奏表《奏苏毗王子悉诺罗降伏状》言:“苏毗一蕃,最近河北吐浑部落数倍居人,盖是吐蕃举国强授,军粮兵马半出其中。”[51]许多研究对这则史料的断句为:“苏毗一蕃,最近河北吐浑部落,数倍居人,盖是吐蕃举国强授……”苏毗与吐谷浑之间还隔着多弥、党项,无论如何两者也不可能接壤,其疆界也不可能跑到黄河边去。这句话的原意是指苏毗人口众多,为诸蕃中最大者,是河北吐谷浑人口的数倍,吐蕃军粮兵马多由其出,希望唐玄宗能重视苏毗王子的归附请求云云。这则史料的内容与苏毗的地理方位没有直接关系,此国与李唐频繁互动倒是能间接说明其距汉界较近,其中心不可能在唐古拉山南北草原地带。

再来看白兰国的位置。学界有关此国的位置也有多说,下面列出几种代表性的观点:①迁徙之说,即先在布尔罕布达山(白兰山),后迁徙至川西北地区(佐藤长)[52];②东、西两部白兰之说,即一部白兰在柴达木布尔罕布达山,一部白兰在川西北地区,白兰被吐蕃灭国之后余部与川西北的白兰会合(周伟洲)[53];③巴颜喀拉山-阿尼玛卿山之说(顾颉刚、李文实)[54];④四川巴塘之说(任乃强)[55];⑤四川阿坝之说(徐嘉瑞、山口瑞凤、胡小鹏)[56]。关于白兰国的具体地望,除任乃强先生和徐嘉瑞先生外以上诸说并无明确指明。

揆诸说,白兰国的位置与四川西北地区的关系是各家不能回避的关键性问题,各家都对此做了深入分析,此即涉及《新唐书·党项传》所载有关白兰方位的关键性史料:“又有白兰羌,吐蕃谓之丁零,左属党项,右与多弥接……武德六年(623年),使者入朝,明年以其地为维恭二州[57]”。唐维州、恭州为今四川阿坝理县、黑水县一带没有异议,这一地区应为白兰与唐之东界,其王城应该在此二州与多弥之间。唐初成书的《释迦方志》所录入蕃路线进一步提供了白兰国与多弥国之间的位置关系:

其东道者,从河州西北渡大河上漫天岭,减四百里至鄯州,又西减百里至鄯城镇,古州地也。又西南减百里至故承风戍,是隋互市地也,又西减二百里至青海。海中有小山,海周七百余里,海西南至吐谷浑衙帐。又西南至国界,名白兰羌。北界至积鱼城,西北至多弥国。又西南至苏毗国……[58]

《释迦方志》与《新唐书·地理志》所记有关多弥、苏毗和白兰的位置关系是最具凭信的史料,因为这是唐人实地勘察的一手资料。结合今日笔者对多弥地望的考证结果,便可发现此二志所记入蕃路线是来路方向不同的两条路线。按《新唐书·地理志》所记路线中并无白兰国的记载,白兰王城应不在从河源至甘孜间的河源道上。甘孜以东前往阿坝地区的路线正为通洮、松以及青海九曲之要道,即唐贞观年间吐蕃攻略唐境之路线。唐僧道宣应该是沿此路线进入阿坝地区,其路线的合理性为从黄河大转弯处便可避开阿尼玛卿山与黄河的阻隔,经白兰国向南至多弥、吐蕃南木多、朵甘思,白兰道在此处与河源道合路。杜佑《通典》杂糅诸书之说为一道,故在述及吐蕃有:“其国出鄯城五百里过乌海入吐谷浑部落、弥多弥、苏毗、白兰至吐蕃界”[59],实为不明地理的臆纂。可以肯定白兰国就是今天的阿坝地区。

那么白兰国的王城在哪里?我们可以通过史籍中白兰国的四至来寻找其位置。其东界无疑就是今理县、黑水一带。其西界史籍中称为“叱利摸徒”。关于这一地名,学界历来多有争议,《北史》作“东北接吐谷浑,西北利摸徒,南界那鄂”[60],《周书》作“东北接吐谷浑,西北至利模徒,南界那鄂”[61],《通典》作“东北接吐谷浑,西至叱利摸徒,南界那鄂”[62],故学界对其定名有“北利、摸徒”“利摸徒”“叱利摸徒”这样三说。此三志皆为唐代史家纂修,孰为错讹甚难断定,李文实先生认为其中必有讹写和臆改[63]。顾颉刚先生对此认为:“《通典》《通志》引用此文都作‘西至叱利摸徒’,‘北’与‘叱’形似,当以涉上‘东北’而误”,但他并未指明这一地名具体在何处[64]。笔者从顾颉刚先生之说,可以推定其位置必定在白兰通往多弥之间的半道上,但必须要找到这个叱利摸徒究竟在何处,以此证实今本《北史》之讹写或《周书》之臆改。

甘孜前往阿坝之路线(317国道),可从勒恭松多即唐代罗桥处向东翻越洛戈梁子进入达曲河谷,再沿此河谷向东南方向至炉霍新都镇(shis mdo)[65],此处达曲与西北而来的泥曲交汇后称鲜水河,再由新都镇北上经杜柯河谷便直趋马尔康。鲜水河今藏语记名为“phyag ru chu[66]”,读若“恰日曲”。柔克义对鲜水河下游道孚县鲜水镇的记名为结森依(Jesenyi)[67]。《卫藏通志》载自打箭炉经鲜水河谷前往甘孜之路线为:“迦萨楮卡五十里至吉如楮卡,三十里过小山至章古”[68]。清志章古即今新都镇,迦萨楮卡即柔克义所记结森依、今鲜水镇。两地之间、章古东南不远的吉日楮卡,即今虾拉沱村,今藏语记名为“shaw raw thang[69]”。吉日楮卡原为鲜水(吉日)渡口(楮卡)之义,今虾拉沱这一地名读音完全可还原为“phyag ru mdo”(吉日木多),即“鲜水路口”。从今地图观之,虾拉沱渡口盖为旧时向北经杜柯河河谷至阿坝地区之路口,也为东南通打箭炉、雅州之要冲。唐代由阿坝前往甘孜之路必由此过,白兰国之西界“叱利摸徒”可定为此地。

虾拉沱在马尔康之西南,是唐使向西前往多弥或吐蕃朵甘思之路口,唐僧道宣行至这一白兰西界再向西北前往甘孜,故有“西北至多弥国”之言。又《北史》言:“白兰山西北又有可兰国,风俗亦同,目不识五色,耳不闻五声,是夷蛮戎狄之中之丑类也”。可兰国位置今人无考,仅顾颉刚先生提到“可兰”之音为巴颜喀拉山之“喀拉”[70]。此二名一为古羌地名一为晚近蒙古语地名,故顾先生之说不能采纳。阿坝西北方向的阿尼玛卿山地区为今果洛人居地,“可兰”与“果洛”(mgo log)音同,可兰国应指这一地区。马尔康以南的大金川,藏语称“促浸”(chu chen意:大河)、“嘉莫诺尔曲”(rgyal mo dngul chu意:女王诺尔曲河),下游称大渡河。此河即《水经注》中所记涐水:

南有峨眉山,有濛水,水即大渡水也,水发濛溪,东南流与涐水合。水出檄外汶江道,吕忱曰渽水出蜀,许慎以为涐水出蜀汶江檄外,从水我声,南至南安入大渡水,大渡水又东入江。[71]

郦道元所言大渡水为今青衣江,又称濛水,在汉代犍为郡南安县与涐水(大渡河)合后东入岷江。涐水在《汉书·地理志》作“渽水”:“大渡水东南至南安入渽”以及“渽水出檄外南至南安东入江”[72]。许慎《说文解字》明确此水作“涐水”,音五何切,足见《汉书》之讹。唐代“西山八国”中有国名弱水国,《旧唐书·东女国传》载:“弱水王即国初女国之弱水部落”[73]。东女国与弱水之地望,即今大小金川地区和大金川,此已为学界定论。《北史》所言白兰国的南界那鄂,与唐代弱水、汉代涐水皆可音转,完全可定为今大金川,其藏语记音为嘉莫诺尔曲之“诺尔曲”(dngul chu)。

有东、西、西北、南四界标定,结合唐蕃古道白兰道的走向,白兰王城只能为今阿坝州首府马尔康。这一地点为连接多弥与唐界之关键路口,其东可至维、恭二州,其东北可抵洮、松地区,其西北可达青海九曲之地。徐嘉瑞先生将白兰地望定在理番县(今阿坝州理县),是最接近本文研究结论之说。按吐蕃之东进路线,吐蕃应该是先灭苏毗,后多弥,再白兰依次逼近唐境。贞观六年(632年)多弥国遣使入贡,同年白兰国“与契苾数十万内属”[74],料此皆与吐蕃入侵有关。贞观八年(634年)松赞干布遣使入贡[75],吐蕃与唐朝通聘说明彼时其已近唐境。贞观十二年(638年)8月吐蕃先挥师北伐吐谷浑后再破党项、白兰,集20万大军屯兵松州西境逼李唐签订文成公主婚约,唐朝以吏部尚书侯君集为当弥道行军大总管进讨吐蕃[76]。按此,多弥灭国时间应该为632-638年,638年吐蕃进入白兰地区,白兰国之都邑应在多弥前往汉地之下路。