父母教养方式对大学生生命意义感的影响:孝道信念的中介作用

李秀雅 刘利华 方燕红

(1井冈山大学教育学院,吉安343009;2赣南师范大学教育科学学院,赣州341000)

1 引言

生命意义感(m eaning in l ife)是指个体对自己当下所拥有的生命意义和价值的感知,以及对未来生活意义和目标的追寻(Steger,Kawabata,Shimai,&Otake,2008)。哲学家尼采曾说过,任何一位拥有生存理由的人可以承受几乎所有怎样活的问题。奥地利心理学家弗兰克尔也提到过,如果一个人意识到了一些值得为之生活的意义和目标,个体对待生活的动力将战胜自杀的冲动。生命意义感与个体的身心健康水平、生活质量、自杀意念和亲社会行为等均存在着密切联系(谢杏利,邹兵,黄中岩,2012;徐良雄等,2020;向思雅等,2016;常保瑞,谢天,2018)。因此,探究大学生生命意义感的来源,挖掘提升大学生生命意义感的途径与措施,成为近年研究的热点之一。

家庭作为生命开始的地方,父母作为孩子人生第一位老师,都对孩子的成长发展起着至关重要的作用。父母教养方式(parenting style)是由教养态度、行为和非言语表达这三个维度构成的,它反映了亲子互动的性质,具有跨时间、情境的稳定性(Darling&Steinberg,1993)。中国人的生命意义除了来源于成就、亲密、宗教、关系、自我接纳和自我超越等因素外,还来自于家庭(Lin,2001)。其中,父母教养方式与生命意义感密切相关(Callan,1987)。积极的教养方式与生命意义感显著正相关,而消极的教养方式则与生命意义感显著负相关 (袁雯雯,2020)。母亲温暖、理解、积极的教养方式能直接预测个体的生命意义感(李艳等,2014)。相较于专制干涉、拒绝否认、严厉惩罚型教养方式,处于温暖理解、平等接纳、民主和谐教养环境中的青少年,他们的生命意义感更高(朱志红,孙配贞,郑雪,王宣承,2011)。但是,父母教养方式不当所造成的生命意义感偏低,其干预重点不可能也绝不是改变过去的父母教养方式,而应寻求更具有实际操作意义的中介因子。因此,对父母教养方式影响生命意义感的中介过程进行探讨,就显得尤为重要了。朱志红等人(2011)发现,自尊在父母教养方式影响生命意义感的过程中起着中介作用。这说明父母教养方式不仅直接影响个体对当前生命意义的感知,还通过影响个体的自尊水平,让个体感到自己是有价值的,从而更加积极乐观地面对生活。

根据维果斯基的文化历史观,人的高级心理机能是人类文化历史发展的产物,是与他人交往互动过程中形成和发展的。生命意义感作为一种高级心理机能,不仅与互动方式有着密切联系,还受文化历史发展因素的影响。此外,针对生命意义感的跨文化研究也证实了这一点,认为生命意义感的来源具有明显的文化印记,不同文化背景下生命意义感来源呈现出不同的特点。儒家文化作为中国传统文化的根基,至今仍扮演着非常重要的角色,影响着人们生活的方方面面。而“孝道”作为儒家文化的核心,在中国传统文化中占据着很高的地位。据此我们可以推断,在中国文化背景下,“孝”文化可能会影响人们的生命意义感。而相较于客观意义上的“孝”文化,孝道信念作为“孝”文化的内化,对个体态度和行为的影响更为直接,因此本研究试图从这个方面入手,引入孝道信念这一变量。

孝道信念(filial piety belief)指个体根据对孝道所确信的看法和原则去行动的个性倾向(叶光辉,2009)。权威性孝道和互惠性孝道两个维度共同构成了双元孝道模型(t he dual piety model)。其中权威性孝道(a uthoritarian f ilial p iety)建立在责任和义务的基础上,是子女压抑自我、牺牲自己以满足父母的需求;而互惠性孝道(r eciprocal f ilial p iety)则是建立在亲密情感的基础上,是子女发自内心回报父母恩情,并表现为愿意在精神上和物质上给予父母关心和支持。权威性孝道强调的是亲子间的尊卑等级和抑顺关系,而互惠性孝道看重的是亲子间的自然情感和感恩回报。

孝道不是与生俱来的,而是子女从与父母长期相处的早期经验中逐渐习得的,孝道的形成与父母教养方式有密切的关系(杨国枢,叶光辉,2009)。父母在教养子女的过程中注重亲子情谊和子女发展,子女便可能同时发展关系和自主,并具有较高的互惠性孝道;如果父母注重对子女的控制,子女则具有较高的权威性孝道(李琬予,寇彧,2011)。采用关爱性教养方式的父母,其子女较容易形成互惠性孝道;而采用控制性教养方式的父母,其子女较容易形成权威性孝道(李启明,陈志霞,2013)。专制型教养方式下长大的孩子较容易出现权威性孝道,而在民主型教养方式下长大的孩子较容易出现互惠性孝道信念。但如果父母教养方式兼具忽视型和溺爱型双重特点(父母忽视、祖父母溺爱),孩子则较容易呈现为非孝型(颜雅琴,2017)。

孝道与生命意义感是紧密联系在一起的,儒家“孝”文化中所蕴含的理念与生命意义感的内涵有许多相契合的地方。“孝”作为一种最基本的亲情伦理,是人们一切责任行为的最为内在和最为深刻的心理动因,它体现出的是一种对生命最为真切的关怀(魏红卫,2012)。孝道中不仅蕴含着对自己父母的爱敬,还蕴含着对生命的敬畏、热爱,以及对生命意义的追寻。《大戴礼记·曾子大孝》中提到,“身者,亲之遗体也。行亲之遗体,敢不孝乎?”可见,儒家孝文化中对身体和生命是极为重视的,父母赋予了我们生命,我们的生命是父母“遗体”另一种形式上的延续,所以我们应该珍惜自己的生命,这样才可以称为“孝”。实证研究也表明,孝道认知对大学生生命意义感具有显著的正向预测作用(徐海燕,2012)。互惠性孝道信念显著正向预测大学生生命意义感及其各个维度,而权威性孝道信念显著负向预测生命意义追寻(李秀雅,师莹莹,张凡,徐志微,章余昆,2020)。

由此可见,父母教养方式、孝道信念及生命意义感两两之间存在着密切的联系,家庭教养方式是孝道信念和生命意义感之源,而孝道信念又是生命意义感之源。如此,家庭教养方式是否通过孝道信念作用于生命意义感,即在家庭教养方式与生命意义感之间是否还存在一个以孝道信念为中介的路径?这个问题还没有定论,而对这个问题的探讨将为解决大学生生命意义问题提供新的思路,为低生命意义感大学生提供新的干预途径。基于此,本研究不仅将细致考察父母教养方式与孝道信念这两个变量对大学生生命意义感的直接预测关系,还将着重探讨孝道信念在父母教养方式与大学生生命意义感之间的中介效应,进而为大学生生命意义教育提供更为具体可行的建议。

2 研究方法

2.1 研究对象

772名来自湖北省和江西省四所大学的大学生,其中男生285人(占比36.9%),女生487人(63.1%);大一学生378人(49%),大二153人(19.8%),大三179人(23.2%),大四62人(8%);城镇大学生314人 (40.7%),农村大学生458人(59.3%)。

2.2 研究工具

调查问卷由四部分内容组成:第一部分为人口学变量,主要包括大学生的性别、年级、家庭所在地、父母学历等,第二到第四部分为生命意义感量表、双元孝道信念问卷和父母教养方式问卷。

2.2.1 中文人生意义问卷(C-MLQ)

该量表最初由Steger等人编制,后经王孟成和戴晓阳(2008)修订,包括人生意义体验(the presence of meaning,MLQ-P)和人生意义寻求(the search of meaning,MLQ-S)两个维度。每个维度各含5个项目,采用7点计分,得分越高说明个体的生命意义感越强。本次调查中,量表的总Cronbach’sα系数为0.84,各分量表的Cronbach’sα系数分别为0.84和0.91,问卷效度指标拟合良好(GFI=0.92,CFI=0.94,NFI=0.93,TLI=0.91,RMSEA=0.1)。

2.2.2 双元孝道量表(DFPS)

由Yeh等人(2003)在双元孝道信念模型的基础上编制,后经李启明(2004)修订。该问卷由16个题项组成,包含互惠性孝道和权威性孝道两个维度,采用6级计分,得分越高说明个体在该维度上的认知信念越强。本次调查中,量表总Cronbach’sα系数为0.79,孝道信念两维度的Cronbach’sα系数分别是0.74和0.90,问卷效度指标拟合良好(GFI=0.91,CFI=0.91,NFI=0.87,TLI=0.88,RMSEA=0.077)。

2.2.3 简式父母教养方式问卷中文版(s-EMBU-C)

由蒋奖等人(2010)在s-EMBU基础上修订,包含42个项目,分为父亲版和母亲版各21题,由父母拒绝、父母情感温暖和父母过度保护三个维度组成。问卷采用4点计分,得分越高说明其父母越多地采用该种教养方式。本次调查中,该量表各个维度Cronbach’sα系数在0.71~0.82之间。

2.3 统计工具

采用SPSS25.0软件进行数据处理与统计分析。

3 研究结果

3.1 共同方法偏差检验

采用Harman单因素检验(h arman’s o ne-factor Test)进行共同方法偏差检验。结果表明,特征根大于1的因子共有19个,第一个因子解释的变异量为15.75%,低于临界标准40%,说明不存在明显的共同方法偏差。

3.2 各主变量的相关矩阵

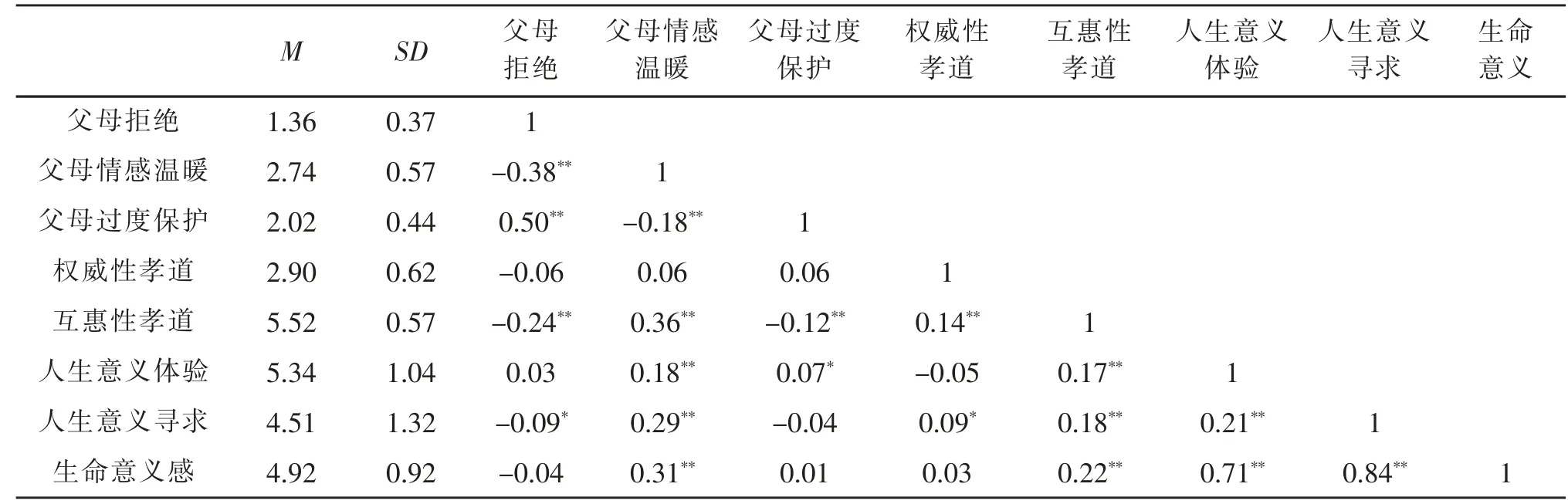

采用描述性统计分析出大学生在各问卷(各维度)上的平均数与标准差,然后对大学生的父母教养方式、双元孝道信念和生命意义感进行相关分析。结果发现,父母拒绝与父母过度保护均与互惠性孝道显著负相关,而与权威性孝道相关不显著;父母情感温暖与互惠性孝道显著正相关,而与权威性孝道相关不显著;互惠性孝道与生命意义感显著正相关,而权威性孝道与生命意义感相关不显著;父母情感温暖与生命意义感相关显著,而父母拒绝、父母过度保护与生命意义感相关均不显著。结果如表1所示。

表1 父母教养方式、孝道信念和生命意义感的相关(r值)

3.3 父母教养方式、孝道信念和生命意义感回归分析

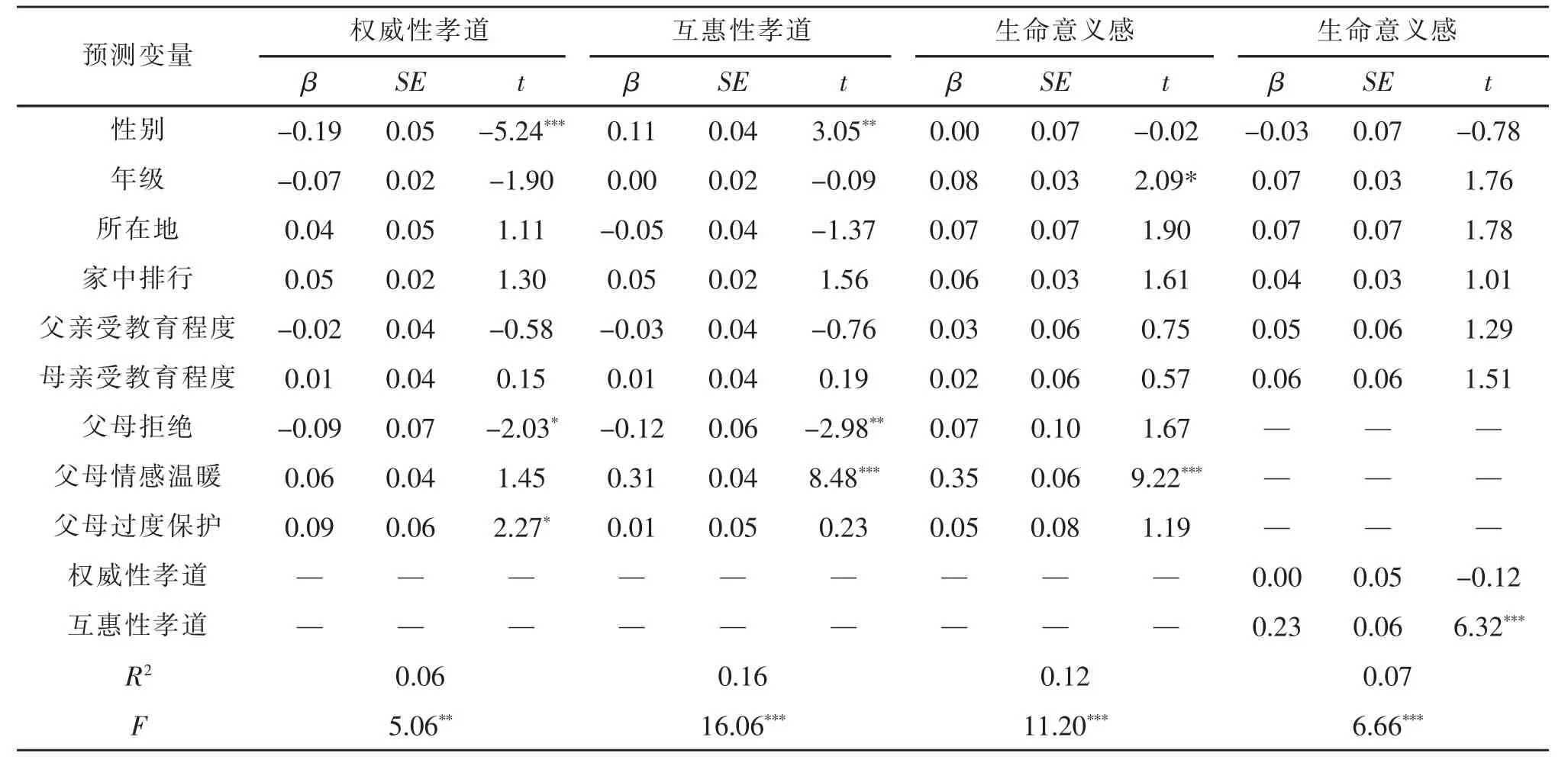

在控制大学生性别、年级、家中排行等人口学变量的前提下,依次以父母教养方式为自变量,以孝道信念为因变量;以父母教养方式为自变量,以生命意义感为因变量;以孝道信念为自变量,以生命意义感为因变量,利用线性回归对它们两两之间的预测关系进行检验。结果显示,父母拒绝对互惠性孝道信念和权威性孝道均有显著的负向预测作用,父母过度保护对权威性孝道有显著的正向预测作用,而父母情感温暖对互惠性孝道信念和生命意义感均有显著的正向预测作用。此外,互惠性孝道对生命意义感有显著的正向预测作用,具体结果如表2所示。

3.4 孝道信念在父母教养方式与生命意义感之间的中介作用

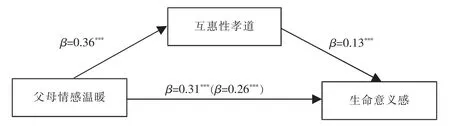

采用分步多元回归分析,在控制性别、年级、家中排行等人口学变量的前提下,检验互惠性孝道信念在父母教养方式影响大学生生命意义感过程中的中介作用。第一步回归方程中,以父母情感温暖为自变量,以生命意义感为因变量,通过分析发现父母情感温暖对生命意义感有显著的正向预测作用(β=0.31,p<0.001)。第二步回归方程中,以父母情感温暖为自变量,以互惠性孝道为因变量,结果显示父母情感温暖对互惠性孝道有显著的正向预测作用(β=0.36,p<0.001)。第三步将自变量父母情感温暖和中介变量互惠性孝道一起纳入回归方程中,发现父母情感温暖和互惠性孝道对生命意义感的正向预测作用显著(β=0.13~0.26,p<0.001),但父母情感温暖对生命意义感的影响系数减弱。结果说明互惠性孝道在父母情感温暖和生命意义感之间起到部分中介作用,如表3所示。

本研究还采用bootstrap法进一步对互惠性孝道的中介效应进行检验,研究共重复抽样5000次。结果显示,互惠性孝道的中介效应值为0.08,其95%置信区间为[0.04,0.12],上下限不包括0。说明互惠性孝道在父母情感温暖影响生命意义感过程中的中介作用成立,效应占比为15.69%,结果如表4所示。据此,建构中介模型如图1所示。

表2 父母教养方式、孝道信念和生命意义感的线性回归结果

表3 父母情感温暖、互惠性孝道对生命意义感的层次回归结果

4 讨论

4.1 父母教养方式与大学生生命意义感的关系

本研究中,父母情感温暖显著正向预测大学生的生命意义感,这与之前的研究结果相一致(李艳等,2014;周娟,2009;朱志红等,2011)。但与以往研究结果不同的是,父母拒绝和父母过度保护均与大学生的生命意义感无显著的关系。

父母情感温暖是指父母对子女的需要能够及时而敏锐地察觉,并给予其积极地回应和反馈(Arrindell,Sanavio,Aguilar,Sica,&Ende,1999)。在这种互动模式中成长的孩子能感受到更多的关心、温暖、爱和接纳,这会使其感觉到自己是有价值的、值得被爱的,进而提升个体当下所拥有的生命意义感和价值感水平。此外,持有情感温暖型教养方式的父母也会在孩子面临重要选择和困难时给予鼓励和支持,这会成为一股强大的力量,推动孩子探求自己的生命价值,追寻自己的生命意义。而另两种教养方式,父母要么对子女的问题无感应,并对子女的行为经常性地采取严厉的惩罚或疏远等否定措施;要么在教养子女的过程中过分卷入子女的生活,干涉孩子的成长,这易使子女产生压抑、焦虑、自卑等不良情绪。但由于生命意义是一个蕴含深刻思想的哲学命题,这种宏大长远的思想不仅受父母教养方式的影响,也受文化(如中华文化中的“孝”)的熏陶及教育(如生命价值的探讨)的长期影响。正因如此,父母拒绝和父母过度保护两种教养方式与大学生生命意义感的关系不明显。这也为低生命意义感大学生的干预及普通大学生生命意义感的提升提供了契机。

表4 中介效应的Bootstrap分析

图1 父母情感温暖对生命意义感的中介模型

4.2 父母教养方式与大学生孝道信念的关系

研究结果显示,父母教养方式作为家庭教育的核心,影响着大学生孝道信念的形成。父母情感温暖能够显著正向预测互惠性孝道,父母过度保护能够显著正向预测权威性孝道,父母拒绝能够显著负向预测互惠性孝道和权威性孝道,这与前人的研究结果基本吻合 (李启明,陈志霞,2013;闫敏娜,2018)。

家庭是文化传承的主要载体(王润平,2004)。中国父母在教养子女的过程中,无时无刻不受到传统文化的影响,而这种影响是通过父母的文化价值观来实现的。教养方式体现了父母与子女的互动关系,在亲子互动的过程中,子女通过观察学习的方式内化父母所传递的情感、态度和价值观,进而影响了自身文化价值观的形成。李启明等人(2016)通过研究证实了这一点,即孝道信念的代际传递是通过父母教养方式这一中介发生作用的。采取情感温暖型教养方式的父母,在日常的交流互动中,不断地向子女传达关心和爱,这有利于亲子之间良好关系的建立。而子女在这种氛围中潜移默化地学会了以同样的方式对待父母,愿意在精神上和物质上给予父母爱与支持,以回报父母的恩情,这促进了互惠性孝道的形成(金灿灿,邹泓,余益兵,2011)。而采取过度保护型教养方式的父母,在与子女互动的过程中,会给孩子设定许多规则,并通过权力要求孩子严格遵守,不惜以牺牲孩子的自由和权利为代价。在此环境中长大的孩子会内化父母建立的“规则意识”,表现为对父母的绝对服从,甚至抑制自我,牺牲自己以满足父母的要求,这有助于权威性孝道的形成。而采取拒绝型教养方式的父母,经常以批评、羞辱、惩罚等方式对待孩子,在此环境中孩子无法体会到父母的爱和关心,与父母的情感联结较为疏离,无法与父母建立比较亲密的关系,这不利于子女孝道信念的形成。由此可见,中国传统家庭教育观念中的“棍棒底下出孝子”到修正的时候了。

4.3 大学生孝道信念与其生命意义感的关系

进一步探讨大学生孝道信念与其生命意义感之间的关系,发现互惠性孝道显著正向预测其生命意义感,而权威性孝道对生命意义感无显著的预测作用。这说明互惠性孝道与生命意义感关系密切,而权威性孝道与生命意义感关系较弱。

孔子曰,“夫孝,始于事亲,中于事君,终于立身”(《孝经·开宗明义章》)。从这句话可以看出,孝道源于家庭,却对个体日常生活的方方面面都会产生影响,并成为传统中国人的家庭、社会、政治和宗教生活中最核心的伦理基础,这就是“泛孝主义”(杨国枢,叶光辉,2009)。互惠性孝道的运作以儒家传统思想的“报原则”和“亲亲原则”为主要依据,是建立在亲密情感的基础之上发自内心回报父母的生育养育之恩。因此,持有互惠性孝道的个体在泛孝主义的影响下,将对父母的感恩之情“泛化”到生活中,以一种感恩的心态积极地面对生活中的各种事件,促使个体发现生命的价值和意义(刘亚楠,李元华,张舒,刘璐怡,刘慧瀛,2016)。另一方面,权威性孝道主要是以儒家思想中的“尊尊原则”来运作的,是建立在责任和义务基础之上迎合父母的需求。因此,那些持有较高权威性孝道的个体会将对父母的迎合遵从泛化到其社会化过程中,并表现为尊重权威,从不质疑,这可能会导致个体控制感的缺乏(金灿灿等,2011),进而降低个体生命意义感水平(陈秋婷,李小青,2015)。但由于中国特有的“孝”文化和国情,权威性孝道在当代中国“孝文化”中仍占有一席之地,并受到社会的认可,所以持有较高权威性孝道的个体并没有表现出明显的低水平的生命意义感。

当然,互惠性孝道和权威性孝道对生命意义感的不同作用也证实了孝道信念存在两个方面,他们分别对个体发展有着不同的影响(傅绪荣,汪凤炎,陈翔,魏新东,2016)。因此,不能用单一的孝道认知来说明其对生命意义感的积极作用。

4.4 父母情感温暖对大学生生命意义感的影响:互惠性孝道的中介作用

采用层次回归及bootstrap进行中介效应检验,发现父母情感温暖对大学生生命意义感的影响部分是通过互惠性孝道这一中介发生作用的。这说明,父母情感温暖可以直接预测生命意义感,也可以通过互惠性孝道间接对生命意义感产生影响。

采用情感温暖、理解的教养方式的父母,在与子女互动的过程中,通过言行举止不断向孩子传递无条件的关心、尊重、信任、支持和爱,在这种家庭氛围中成长的孩子,容易与父母建立良好的亲密关系。而和睦融洽的家庭氛围和良好的亲子关系有利于激发子女对父母亲恩回报的心理倾向,产生互惠性孝道信念,并表现为发自内心地给予父母精神上和物质上的赡养。这种对父母的感恩之情在“泛孝主义”的作用下泛化到日常生活中,使得他们以一种感恩的心态积极乐观地面对生活中的各种挫折和挑战,进而提高个体对自身生命意义的感知。

4.5 教育建议

综上所述,父母教养方式、孝道信念对大学生生命意义感起着非常重要的作用。鉴于生命意义感对个体身心健康发展的重要意义,研究者结合研究结果从家庭和学校两个角度提出以下几点建议。

一方面,父母在养育子女的过程中,要明确意识到教养方式对子女孝道信念的形成及生命意义感的提升有着重要的影响。父母同时还要改变“棍棒底下出孝子”的传统家庭教育理念,采用合理的教养方式,多给予孩子情感上的温暖、理解和支持,适度进行干涉和保护,谨慎使用惩罚,与孩子建立良好的亲子关系,为孩子营造和睦融洽的家庭氛围。

另一方面,学校应积极开展以“互惠性孝道”为核心的生命教育,提升大学生生命意义感水平。这里强调的是一种“互惠性孝道”,不是一味地要求学生压抑自我、牺牲自己,顺从父母的“权威性孝道”。学校要开展以“互惠性孝道”为主题的生命教育,要帮助学生理解父母过去的教养方式,让学生认识到父母在其成长过程中的无私奉献和付出,意识到父母过去的种种行为都是“爱”的表现,只是由于各种各样的原因(受教育程度、传统观念等)让他们没有用合理的方式表达出来,进而激发学生亲恩回报的心理倾向,树立互惠性孝道信念,提升生命意义感。

5 结论

本研究表明,不同形式的父母教养方式对双元孝道信念的作用机制是不同的,互惠性孝道信念对大学生生命意义感具有积极作用,而权威性孝道信念对促进生命意义感的作用不够凸显。本研究还发现,互惠性孝道信念满足父母教养方式与生命意义之间的中介效应。这说明除了在生命的早期改进父母的教养方式外,设法提升个体的互惠性孝道信念,也是提高大学生生命意义感的一种有效途径。因此,父母和教育工作者非常有必要从父母教养方式和“孝道”生命教育入手,提升大学生的生命意义感。