大学生社会排斥与网购成瘾的关系:自尊和相对剥夺感的链式中介作用

纪化振,赵小云,崔 斌,王漫漫

(淮北师范大学 教育学院,安徽 淮北 235000)

网络购物作为消费者主要的消费渠道,不仅给人们的生活带来极大的便利,还一定程度上满足了人们的交往需要。但与此同时,网购的便捷性和趣味性也导致人们沉迷在网络购物中难以自拔,甚至出现成瘾的趋势,即我们所说的网购成瘾,这是指个体不断进行网络购物所形成的一种难以抗拒的上网购物的意愿,它包括难以遏制的购物冲动、无法控制的购物行为和明知网购会对个体生活和社会造成不良影响仍不断进行网购等三个核心特征[1]。因其具有强迫性行为的倾向,故此大多数学者又将其称作网络强迫性购物,与网络冲动性购物一样,均属于非自律性购买行为的一种[2]。以往研究表明,网购成瘾的危害性在大学生群体中表现得更为明显[3],过多的网购使得他们更加焦虑和抑郁[4],甚至更难适应现实社会以及造成更多的心理创伤[5],无疑阻碍了大学生的身心健康发展,造成了一定的家庭经济负担。由此,在移动支付如此快捷的今天,如何缓解大学生的网购成瘾现象,应当成为高校和地方政府亟须解决的难题。

生物生态学理论指出,人们的心理与行为往往会受到家庭、学校和同伴等多方面的影响[6]。受此理论激发,同伴关系可能与网购成瘾行为有关。其中,社会排斥作为不良同伴关系的重要象征,受到了诸多学者的关注。社会排斥是指个体在社会交往过程中被他人所拒绝和忽视的一种现象,被看作是大学生群体经常面临的一种不良人际关系体验[7]。根据“认知超载”的观点,来自他人或群体的排斥会让人们的内心产生消极痛苦的心理感受,这种感受会长时间的压抑在人们的内心深处从而占用了其有效的认知资源,最后导致不良行为的产生[8]。以往研究发现,社会排斥能够引发大学生的抑郁、焦虑情绪以及出现更多的自伤和攻击行为[9]。引申到消费领域上,遭受到排斥的个体也会表现出更多的炫耀性消费和冲动性购买行为[10,11]。此外,社会排斥也被看作是影响网络成瘾的重要原因之一[12],这显然也支持了社会排斥与网购成瘾之间的关系。因此,笔者提出第一个假设:社会排斥对网购成瘾具有正向预测作用。

此外,社会排斥与个体网购成瘾行为的关系还可能受到其他因素的影响。自尊可能就是其中一个重要因素。自尊被定义为一个人的总体价值感,它是影响个体行为发展的一个潜在变量,这对于处于成长阶段的青少年而言十分重要[13]。高自尊预示着生活中的各种成功,而低自尊与负面结果的增加有关[14]。特别是,低自尊的人倾向于通过利用某些外在物质来作为调节自我意识的一种手段,反过来可能会引发他们的不良消费行为[15]。以往研究表明,低自尊是网购成瘾的一个重要影响因素[16]。越是自尊低的人越容易通过疯狂购物或者购买奢侈品来彰显自身的价值[17]。同样,低自尊会降低自我控制能力,而自我控制能力下降也是驱动网购成瘾的一个重要因素[18]。另一方面,自尊不仅是网购成瘾的主要预测因子,也是过去被排斥经历的产物。社会排斥的需求—威胁模型指出,人们在社交过程中所体验到的一种被忽视感和拒绝感往往会对自身的价值信念和存在感造成威胁,从而引起自尊水平的下降[19]。同样,社会计量理论也表明,自尊水平是个体在他人所包容或排斥后所表现出来的协同反映,被看作是对人际关系质量的一种监控[20]。因此,在对他人的感知作出反应时,自尊水平起着某种警告系统的作用,通过自尊水平的降低来反映出一个人很有可能会被排除在某一群体之外,或者已经被排除在外[21]。诸多实证研究也表明,自尊的降低是排斥对各种结果产生影响的原因,且在社会排斥与各种不良行为(如攻击、抑郁等)之间具有中介作用[14]。因此,笔者提出第二个假设:自尊在社会排斥与网购成瘾之间具有中介作用。

另外,相对剥夺感可能也是社会排斥与成瘾行为之间的一个重要情绪变量。相对剥夺感是指个体或群体在与其参照群体比较时感知到自身处于不利位置,进而产生的一种以愤怒和不满为主要特征的主观认知情绪体验[22]。先前研究表明,相对剥夺感是引发大学生网购成瘾的重要因素[23],甚至也会让大学生出现一系列网络过激和游戏成瘾行为[24,25]。另外,相对剥夺感也会受到社会排斥的影响。以往研究发现,社会排斥作为一种令人厌恶的人际关系经历,其剥夺了个人获得与这种社会关系相关的重要社会联系和利益的机会,从而导致个体处于相对被剥夺的地位[26]。此外,也有研究证实,归属需要被看作是被剥夺后状态的结果,同样也受到了社会排斥的威胁[27]。由此可以推测,社会排斥会导致较高的相对剥夺感,而剥夺感又能正向预测网购成瘾。因此,笔者提出第三个假设:相对剥夺感在社会排斥与网购成瘾之间具有中介作用。

综上所述,自尊和相对剥夺感均可能是社会排斥与网购成瘾的中介变量。但是这两者究竟是并行中介还是链式中介还需要进一步确定。有研究发现,个体的自尊水平越低,就越可能产生相对剥夺感,而且低自尊的个体往往对人际关系更为敏感,在和他人对比的过程中就很容易产生剥夺体验[28]。这说明,自尊与相对剥夺感具有负相关关系。因此,笔者提出第四个假设:自尊和相对剥夺感在社会排斥与网购成瘾之间具有链式中介作用。故此,本研究便以本科大学生为调查对象,深入调查社会排斥、自尊、相对剥夺感与网购成瘾之间的关系,以期解释社会排斥与网购成瘾之间的作用机制,从而为解决大学生网购成瘾现象提供一定的思路,亦可作为重要资料以供后来研究者参考。

1 研究对象

1.1 被试

整群随机抽取安徽某高校的大学生进行问卷调查,共发出问卷650 份,剔出一致性作答和漏答的问卷后,共得到588 份有效问卷,有效率为90.1%。其中男生198 人,女生390 人;大一学生164 人、大二学生117人、大三学生183人、大四学生124人;平均年龄20岁(SD=1.69)。

1.2 研究工具

1.2.1 社会排斥量表

采用Niu 等人翻译Rich 等人编制的青少年社会排斥量表[29,30],该量表包含社会忽视和社会拒绝两个维度,共11道题。其中,社会拒绝维度(6、7、8、9、10、11题)所有题目均为反向积分。量表采用Likert 5级计分,从“非常不同意”到“非常同意”分别计1-5分,得分越高表示社会排斥程度就越高。该量表在大学生群体中信效度良好。在本研究中该量表的Cronbach's α 系数为0.82。问卷效度指标拟合良好(χ2/df= 2.23,RMSEA=0.05,CFI=0.98,NFI=0.97,RFI=0.96,TLI=0.98)。

1.2.2 自尊量表

采用Rosenberg 编制的自尊量表中文版[31],该量表为10 个项目的单维度量表,采用Likert 4 级评分。从“很不符合”到“非常符合”分别计为1-4分,其中3、5、9、10题均为反向积分,总分越高就代表个体的自尊程度就越高。在本研究中,该量表的Cronbach's α系数为0.82。

1.2.3 相对剥夺感量表

采用Callan等人编制的相对剥夺感量表[32],该量表为5个条目的单维度量表,采用Likert 6级评分,从“完全不符合”到“完全符合”分别赋予1-6分,总分越高就表示相对剥夺感越高。该量表得到我国学者罗宁宁的验证,在大学生群体中信效度良好[33]。在本研究中,该量表的Cronbach's α系数为0.75。问卷效度指标拟合良好(χ2/df=2.87,RMSEA=0.06,CFI=0.99,NFI=0.98,RFI=0.95,TLI=0.97)。

1.2.4 网购成瘾量表

采用Dittmar开发的网购成瘾量表[34],该量表为11个条目的单维度量表,采用Likert 5级评分,从“完全不符合”到“完全符合”分别赋予1-5分,得分越高代表个体的网购成瘾程度越强。国内学者丁倩对大学生群体进行检验,结果发现信效度良好[35]。本研究中该量表的Cronbach's α 系数为0.84。问卷效度指标拟合良好(χ2/df=2.19,RMSEA=0.05,CFI=0.97,NFI=0.95,RFI=0.93,TLI=0.96)。

1.3 数据处理

对原始数据进行有效的整理、录入,并且采用SPSS 25.0软件和PROCESS宏程序进行数据分析。通过描述统计和相关分析来审视大学生在社会排斥、自尊、相对剥夺感和网购成瘾上的得分情况及相关关系;通过PROCESS宏程序中的模型6进行链式中介效应分析。

2 结果与分析

2.1 共同方法偏差检验

采用Harman单因子检验方法进行共同方法偏差检验。在未旋转的情况下共提取出8个主成分,其中最大主成分解释了总方差变异的19.80%,远小于40%的临界值,表明本研究共同方法偏差问题并不严重。

2.2 描述统计与相关分析

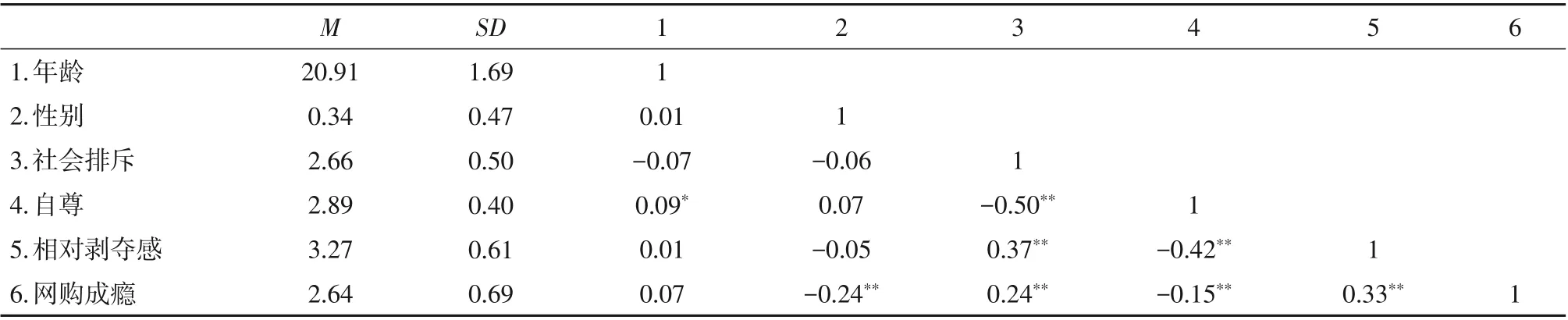

相关分析(见表1)表明,社会排斥与相对剥夺感和网购成瘾均呈显著正相关(P<0.01),与自尊呈显著负相关(P<0.01);自尊与相对剥夺感和网购成瘾均成显著负相关(P<0.01);相对剥夺感与网购成瘾呈显著正相关(P<0.01)。

表1 各变量描述统计与相关分析Table 1 Descriptive statistics and correlation analysis of variables

2.2 链式中介效应检验

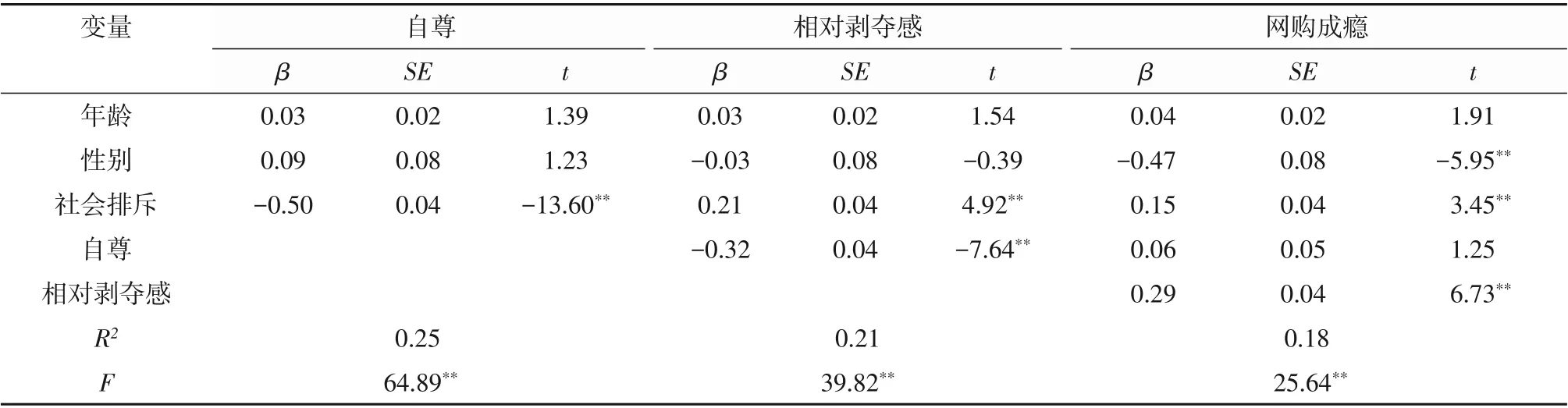

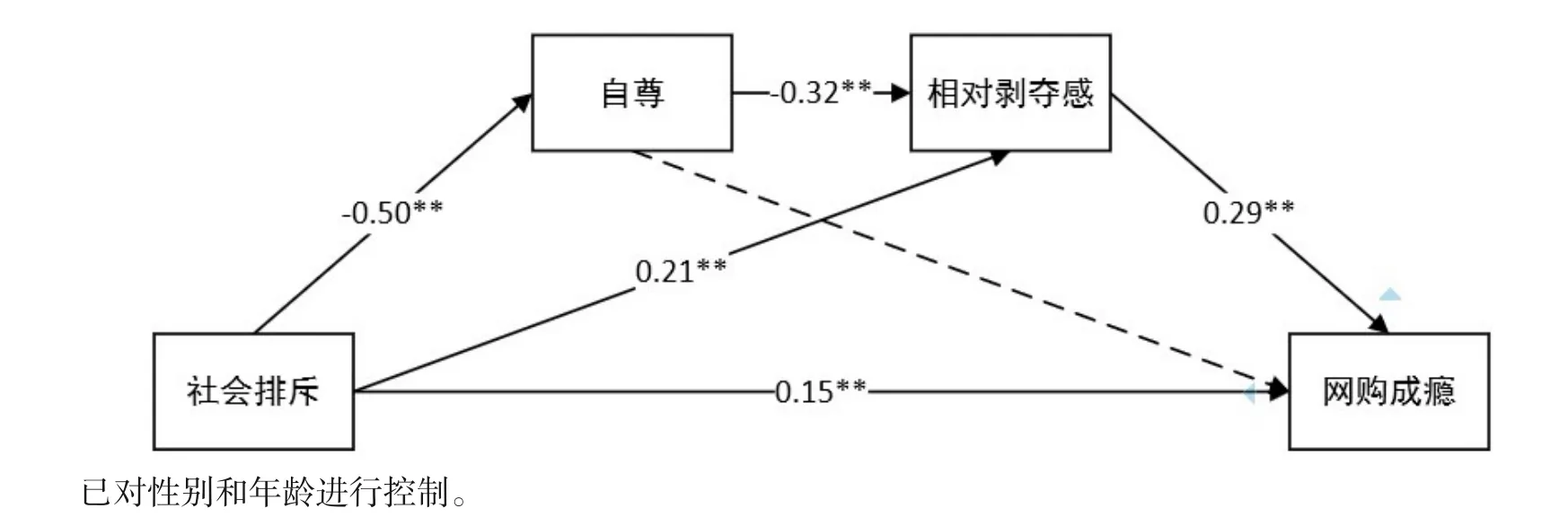

根据上述理论模型,本研究采用Hayes编制的SPSS宏程序PROCESS进行链式中介分析[36]。事先对年龄和性别等人口学变量进行了控制(性别变量已虚拟化处理(“0”=女,“1”=男),对社会排斥、自尊、相对剥夺感、网购成瘾等四个变量均进行了标准化处理,且各原始变量的方差膨胀因子均低于1.4,不存在多重共线性问题。最终回归分析结果表明(见表2、图1),社会排斥正向预测网购成瘾(β=0.15,P<0.01);社会排斥负向预测自尊(β=-0.50,P <0.01),正向预测相对剥夺感(β=0.21,P <0.01);自尊对网购成瘾不具有显著预测作用(β=0.06,P>0.05);相对剥夺感正向预测网购成瘾(β=0.29,P<0.01)。

表2 各变量的回归分析Table 2 Regression analysis of each variable

图1 自尊和相对剥夺感在社会排斥和网购成瘾之间的链式中介作用Figure 1 The chain-mediating role of self-esteem and relative deprivation in social exclusion and online shopping addiction

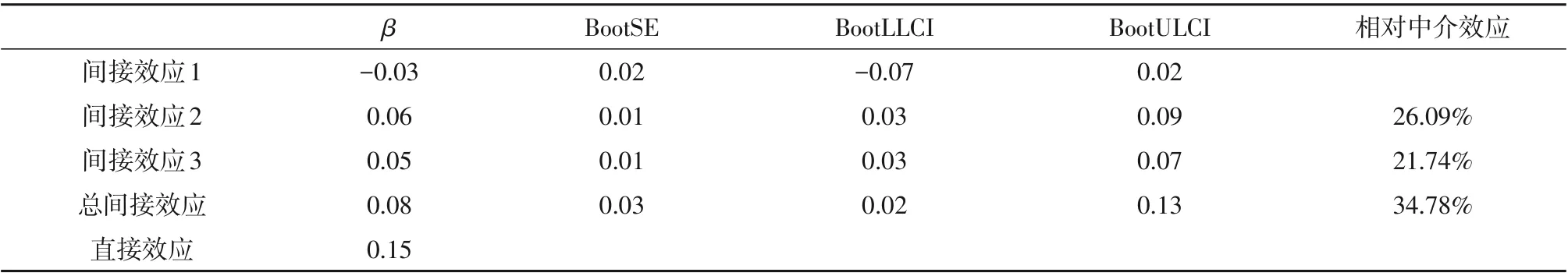

自尊和相对剥夺感在社会排斥和网购成瘾之间具有部分中介效应(见表3),中介效应值为0.08,占总效应的34.78%。其中,间接效应1(社会排斥→自尊→网购成瘾)并不成立,Bootstrap 95%置信区间包含0,未达到显著性水平;间接效应2(社会排斥→相对剥夺感→网购成瘾)、间接效应3(社会排斥→自尊→相对剥夺感→网购成瘾)均成立,这两条间接效应的中介效应值分别为0.06 和0.05,占总效应的26.09%和21.74%。这两条路径的Bootstrap 95%置信区间均不包含0,说明这两条间接路径都达到显著性水平。

表3 自尊和相对剥夺感在社会排斥和网购成瘾之间的中介效应分析Table 3 Analysis of mediating effects of self-esteem and relative deprivation on social exclusion and online shopping addiction

3 讨论

研究发现社会排斥与网购成瘾成显著正相关关系,且正向预测网购成瘾。这验证了假设1,也与前人的研究结果相一致,即社会支持系统的缺乏是引起网购成瘾的主要原因之一[1]。根据消费补偿理论的观点,人们的很多消费行为(如成瘾消费、强迫性购物等)往往是基于人们的心理需求与现状不一致而表现出的一种补偿性行为,其最终目的就是为了满足人类的各种基本需求(如生存需求、控制需求和归属需求等)[37]。其中,社会排斥作为一种典型的消极人际经历,会对个体的人际需要和归属感的需要造成直接的威胁,而个体为了弥补这些需要的缺失,就很有可能通过不断得购买或者消费来获得补偿。尤其对大学生而言,他们正处于人际关系敏感的时期,对于与周围同伴的关系格外的关注,一旦在同伴关系中处于劣势,他们可能更倾向通过消费来缓解自身的不适感,以获得精神上的慰藉。同样,依恋理论也表明,当个体感受到来自外界排斥后,可能会更加淡化与他人之间的情感交流,而更加看重物质关系[38],这显然也为解释社会排斥与网购成瘾之间的关系提供了有力的论证。

本研究发现,自尊对网购成瘾不具有显著性预测作用,自尊在社会排斥与网购成瘾之间中介效应不成立,即社会排斥不能通过影响个体自尊水平来导致网购成瘾。这与假设2并不一致。以往的研究和消费的补偿理论均认为,个体会将消费作为弥补自尊缺失的一种替代性手段,即低自尊者常常具有较强的网购倾向[16]。然而,一些学者从炫耀性消费(如地位消费)的观点入手,认为人们购买奢侈品、昂贵物品的目的是彰显自身的身份。因此,相对于低自尊个体,高自尊个体由于更加在乎自身形象和地位,反而表现出更强的消费行为[39]。同样,韩琴通过实验研究亦证明,相比于低自尊被试组而言,高自尊被试组拥有更多的炫耀性消费心理[40]。综上所述,笔者认为在自尊对网购成瘾的影响关系中可能同时存在补偿心理和炫耀心理这两种心理机制,从而抵消了自尊对网购成瘾的影响作用。。

本研究发现,社会排斥可以通过相对剥夺感的中介作用来影响网购成瘾,这验证了假设3,也支持了广义紧张理论的基本观点,即个体表现出的非适应性行为主要是为了缓解因人际需求缺失而产生的各种愤怒和紧张状态[41]。从情绪角度看,相对剥夺感所包含的愤怒、不公平、不满意等负性情绪成分就是社会排斥所导致的最重要的作用机制之一。作为一种威胁性体验,社会排斥不仅会导致社会纽带的破裂,从而形成持久的多重剥夺劣势[42],甚至还会导致个体对整个社会的理解产生偏差,拥有更多的敌意偏见和反社会行为[43]。另外,认知-行为模型指出,个体关于世界的非适应性认知信念导致其认为网络世界比现实世界更能够满足日常的心理需求,从而出现更多的网络问题行为[44]。因此,当个体长期处于一种被剥夺的氛围之中,难免会产生这种不合理的认知信念,从而导致个体为了缓解这种不适感,继而就会追求于那些能够即时获得满足的东西[32],显而易见的是,网购这一过程就具有令人快速性沉迷的作用,这可能就会导致大学生的网购成瘾。

本研究还发现,自尊和相对剥夺感在社会排斥与网购成瘾之间具有链式中介作用。也就是说,社会排斥通过降低自尊来产生相对剥夺感,进而导致网购成瘾,这不仅验证了假设4,还支持了社会排斥的多元动机模型。该模型认为,被排斥者在遭到拒绝后的即时反应是极为相似的,之所以出现不同的行为后果,主要是因为个体对于排斥事件本身的解释。详细来说,当个体遭遇到拒绝事件时,会立即触发其及时反应(如产生负性情绪和自尊的降低等),进而通过6种不同水平的解释(即知觉损失、其他关系、期待关系修复、关系的重要性、关系的长期性/普遍性、知觉到不公平等),来导致各种积极/消极的生理心理反应[7]。可见,此理论很好地解释了本研究所提出的“社会排斥→自尊(即时反应)→相对剥夺感(知觉到不公平)→网购成瘾(消极的生理心理反应)”这一路径。此外,自我控制失败解说也能很好解释这一作用机制,长期遭受到社会排斥的大学生会对其自我控制系统造成严重的损害,甚至还会将这种消极作用引申到个体的情绪系统和行为系统上去[45]。一方面,排斥导致个体自控力的降低,外界对于个体的监督作用也大大降低,行为控制系统失灵,从而导致问题性网购行为的产生;另一方面,个体自我控制的情绪系统也会因社会排斥而产生一系列自卑、愤怒情绪体验,甚至不断泛化放大,导致情绪系统失控,从而降低自我意识水平以及增加劣势感知,导致低自尊和相对剥夺感的产生。综上所述,这提示我们,在缓解大学生网购成瘾现象上应注意以下两点:第一,学校应加强大学生的群体组织活动,如举办更多的文娱活动,茶话会、座谈会等,提高大学生人际关系处理能力,培养深厚友谊;第二,学校教师应通过寝室走访、聊天等方式了解学生心理状况和自我意识,提高自尊水平;以及通过主题班会、团体辅导等活动发现并改善学生的不合理认知,防止消极情绪。

4 结论与不足

本研究得出以下结论:(1)社会排斥能够正向预测网购成瘾;(2)自尊在社会排斥与网购成瘾之间不具有中介作用;(3)相对剥夺感在社会排斥与网购成瘾之间具有部分中介作用;(4)自尊和相对剥夺感在社会排斥与网购成瘾之间具有链式中介作用。

本研究还存有一些不足:首先,本文基于横断研究,所测结果很难考察社会排斥与网购成瘾之间的因果关系,故此,未来研究者可采用纵向研究进行深入探讨。此外,本研究并没有发现自尊在社会排斥与网购成瘾之间的中介作用,相反,自尊很有可能会调节社会排斥对结果的影响。因此,在不良人际关系与成瘾行为之间,自尊很有可能起某种调节缓冲作用,今后学者可从此方面进行探讨。最后,对于非自律性购买行为的探讨应进一步加深,虽然本文基于大多数研究者的观点,将网购成瘾等同于网络强迫性购物,但仍有部分研究者认为二者之间存在一定的差异,且由于网络强迫性购物、网购成瘾、网络冲动性购物三者之间均具有高度的相似性,因此,未来研究者可以进一步区分社会排斥与三者之间的作用机制,为此领域提供更多的实证资料。