2017年广东西部一次暖区极端降水过程的维持机制及微物理特征

叶朗明 徐碧裕 刘显通 蒲义良 李晓惠

1 广东省江门市气象局,广东江门 529000

2 中国气象局广州热带海洋气象研究所,广州 510080

3 广东省台山市气象局,广东台山 529200

1 引言

极端强降水事件由于其强致灾性,一直以来都是国内外气象学者关注的重点,例如:2012年7月21日北京极端降水天气(孙继松等,2012;Zhong et al.,2015)、2017年 5月 7日广州的极端降水天气(田付友等,2018; 傅佩玲等,2018; 伍志方等,2018)、2018年8月30日粤东极端降水天气(李明华等,2019; 郭姿佑等,2019)等。华南是我国的三大雨区之一(陶诗言,1980),强降水事件频发,危害性极强。前人的研究表明,华南的强降水事件是不同纬向环流相互作用的结果,尤其在暖区降水过程中,来自低纬度的夏季风为华南强降水提供了充足的水汽,经常产生热带海洋型对流,部分降水过程产生的小时雨量可达100 mm以上,如1979年5月广东阳江区域自动站曾出现220.2 mm h−1的短时极端强降水(黄士松,1986)。其具有强度大、范围小、对流性明显、降水时段集中(林良勋等,2006; 赵玉春等,2009)等特征。暖区降水是我国华南汛期降水的一个重要特征,华南的暖区强降水事件与局地的下垫面特征密切相关,如山脉抬升、海陆差异摩擦、海陆风环流、地形中尺度辐合线等因子均可以在一定的不稳定条件下触发强降水(夏茹娣等 ,2006; 徐燚等,2013; 叶朗明和苗峻峰 ,2014)。

2017年6月22日凌晨,广东阳江—恩平局部区域出现了小时雨量超过160 mm,24 h雨量超过500 mm的极端降水事件,刷新了该地区有气象记录以来的降水极值,造成了严重的财产损失。本次强降水事件与典型华南前汛期暴雨的环境条件和概念模型(黄士松,1986)相比,差异显著,其既没有大槽大脊配合,也没有显著的低空急流。在这类非典型天气背景下,极端累积雨量的出现是由较大的降水强度和较长的降水持续时间共同导致的,而降水强度与降水类型和降水粒子的微物理特征密切相关。由于之前的多数研究缺乏高时空分辨率的综合观测数据,对非典型天气背景下华南前汛期极端降水的成因,特别是对其中引发强降水MCS(Mesoscale Convective System)的发生发展机制以及降水微物理特征的认识尚待深入。本文利用区域自动站、多普勒雷达、二维雨滴谱仪、风廓线仪和FY-3B微波湿度计等多源观测资料,主要围绕MCS的触发和维持机制以及云滴雨滴微观特征等方面进行分析,以期提高对该类极端天气的预报水平,并为相关的研究提供参考。

2 资料与方法

本研究采用华南地区地面自动站、风廓线仪、多普勒天气雷达、二维雨滴谱仪、卫星微波湿度计和NCEP再分析资料等多种观测资料进行综合分析。其中,阳江多普勒雷达(站号Z9662)位于(21°50'43''N,111°58'46''E),海拔高度 106 m,本部雷达的资料取样密度为6 min。阳江风廓线仪(站号G7190,海拔高度119 m)位于关键区南侧约30 km的阳江城区。

2.1 区域自动站资料

广东西部的区域自动站资料稠密、站点分布合理,因此本文利用逐小时加密观测资料(风向、风速、气温)来分析中小尺度对流发展机制。考虑到各站点分布海拔高度不一致,首先根据温度垂直递减率(基于探空观测)将不同高度的自动站观测数据订正到50 m海拔高度的同一水平面上,并插值到空间分辨率为 0.1°(纬度)×0.1°(经度)水平网格。然后计算各网格点与区域平均气温的差值。

2.2 雨滴谱资料

雨滴谱是单位体积中雨滴的数量随雨滴大小的分布,是云降水物理过程中重要的参数之一。本文雨滴谱资料来源于中国气象局龙门云物理野外科学试验基地(恩平站)一台2DVD(Two-Dimensional Video Disdrometer)雨滴谱仪,该仪器由奥地利Joanneum Research生产的第三代产品。该雨滴谱仪利用两台相互垂直方向的光源高速线阵列扫描(55 kHz),采样面积约为 10×10 cm2,两束光源垂直高度差约为6~7 mm。2DVD雨滴谱仪可以获取降水量、降水强度、雨滴谱分布、粒子形状和宽高比等信息,其观测雨滴的水平和垂直分辨率均高于0.2 mm。2DVD雨滴谱仪位于暴雨极值中心恩平锦江站(站号G2164)偏东方向,距离仅10 km,且雨滴谱连续记录了强降水期间的雨滴谱数据,本研究将雨滴谱资料处理成1 min分辨率数据。

2.3 卫星反演微波湿度计资料

微波湿度计资料源于国家气象中心接收的FY-3B微波湿度计产品,FY-3B是我国第二代极轨气象卫星,一天2个时次,2017年6月22日01:40(北京时间,下同)资料正好覆盖了强降水发生区域。FY-3B微波湿度计主要用于探测大气水汽含量、云中液态水含量、大气湿度垂直分布等。其中1~2探测通道频率150 GHz,受冰和液态降水粒子的散射衰减较大,而3~5通道以吸收水汽为主,能够反映降水云团中上层(400 hPa、600 hPa 和800 hPa)水汽特征,本文可以从上述5个通道微波亮温图分析暴雨云团的结构特征。

2.4 再分析资料

本文天气尺度形势与环境条件分析资料为美国环境预报中心(NCEP)提供的FNL全球再分析资料,一日4次,时间间隔6 h,空间分辨率为1°(纬度)×1°(经度)。

3 降水实况和天气背景

2017年6月22日凌晨,在广东省西部沿海的恩平市及阳江市(图1a)附近发生了一次极端降水过程,自动站降水资料显示(图1b),雨量大值中心呈准东西分布,主要位于天露山和云雾山南侧的地势较平坦地区。云雾山与天露山均呈东北—西南走向,最高海拔分别约1.7 km和1.2 km,两座山脉在阳春的岗美镇至潭水镇之间形成向南的喇叭口。3个降水极值中心分别是恩平锦江站(站号G2164)562.5 mm、阳春岗美(站号G2367)318.7 mm、阳春潭水(站号G2352)293.9 mm,本文研究的关键区取图1b中黑色虚线框所表示的范围,包含了此次过程的全部强降水站点。

从小时降水演变来看(图1c、1d),主要降水时段可以分成两个:第一阶段发生在22日00:00至06:00,主要特点是雨强大且雨强大小变化显著,表现出显著的对流性降水特征;第二阶段发生在22日07:00至12:00,本阶段内雨强显著减小且趋于平缓,具有层状云降水的特征。从5 min降雨演变进一步表明(图1e),不仅累积降水量极端,短时雨强也非常极端,其中,第一阶段恩平大田镇02:00至03:00和03:00至04:00的小时降水分别为 165 mm 和 135.1 mm,3 h 累积降水量达到了365.1 mm,均打破了恩平的降水量记录。另外,前30 min降雨强度呈逐渐增强的趋势,这也表明降雨云团在不断增强,02:50至02:55达到每5 min约18 mm降水的极大值。在大田镇02:00至03:00 165 mm的小时极端降水中,大约100 mm的降水是在02:30至03:00内产生的,这次降雨强度和效率都是比较罕见的。阳春岗美和潭水站分别在03:00至 04:00、04:00至 05:00时录得 99 mm和111.4 mm小时雨量,对应的5 min降水量显示,起始阶段降水量就达到每5 min约8 mm降水,随后逐渐增大。由于极端强降水主要出现在第一阶段(00:00至06:00),本文将着重研究该阶段的天气背景,以及强降水中尺度对流系统的产生机制与微物理特征。

图1 (a)华南地形(阴影部分为海拔高度≥50 m;红圈为研究区域)和(b)2017年6月21日20:00至22日20:00粤西24 h累积雨量(彩色圆点,单位:mm;阴影部分为详细地形,方框为研究区域);代表站2017年6月21日20:00至22日13:00(c)小时雨量和(d)累积雨量变化,以及(e)最强时段5 min雨量变化(蓝色线为G2164恩平锦江站,红色线为G2364阳春岗美站,绿色线为G2352阳春潭水站)Fig.1 (a) Topographic map of South China (the shaded areas are the topographic height≥50 m; red circle shows research area); (b) accumulated rainfall (color dot,units: mm) of west Guangdong in 24 hours from 2000 BJT (Beijing time) 21 June to 2000 BJT 22 June 2017 (shaded areas represent the topographic map; rectangle dotted line shows research area); variation of (c) hourly rainfall and (d) cumulative rainfall at the representative stations from 2000 BJT 21 June to 1300 BJT 22 June,and (e) 5-min variations of rainfall during the strongest rainfall period (the blue line represents the G2164 Enping Jinjiang station,the red line represents the G2364 Yangchun Gangmei station,and the green line represents the G2352 Yangchun Tanshui station)

2017年6月21日20:00至22日14:00,关键区一直处于低层高假相当位温(θse)的暖湿偏南气流中(图略),没有显著的锋面,对流层中层在中低纬度经向度较小,西风平直,冷空气活动较弱,上述特征表明本次极端降水过程属于暖区暴雨。从天气背景来看,21日20:00(即暴雨发生前),200 hPa高空华南沿海风场呈现弱的反气旋环流(图2a),500 hPa副热带高压西脊点西伸至113°N(图2b),广西东部维持浅槽,广东沿海处在南支槽前和副热带高压西北侧的强盛西南气流中(阳江探空站显示风速达 16 m s−1),边界层也是一致偏南风(图2c),利于在华南地区建立深厚的水汽供应通道(图2d)。综合来看,关键区(黑色五角星)处于高层辐散且低层水汽辐合显著的环流形势下,十分有利于对流的发生。

图2 2017年 6月 21日 20:00(a)200 hPa 流场(流线)、散度(填色,单位:10−5s−1)、(b)500 hPa 位势高度场(等值线,单位:dagpm)和风场(矢量,单位:m s−1)、(c)925 hPa 位势高度场(等值线,单位:gpm)和风场(填色区:风速≥4 m s−1,单位:m s−1)、(d)1000 hPa 水汽通量(等值线和箭头,单位:g s−1 cm−1 hPa−1)和水汽通量散度(填色,单位:g s−1 cm−2 hPa−1);2017年 6月(e)21日20:00 阳江T−logp分布(T表示温度,p表示气压,蓝色为露点曲线,黑色为层结曲线,红色为状态曲线)和(f)21日08:00至22日08:00阳江风廓线仪观测风廓线(绿色填色区:水平风速≥12 m s−1)Fig.2 (a) 200-hPa streamline and the divergence (colored,units: 10−5s−1),(b) 500-hPa geopotential height (contour,units: gpm) and wind (vector,units: m s−1),(c) 925-hPa geopotential height (contour,units: gpm) and wind (the shadow areas are the wind speed ≥ 4 m s−1,units: m s−1),(d) 1000-hPa vapor flux (contour lines and arrows,units: g s−1 cm−1 hPa−1) and vapor flux divergence (colored,units: g s−1 cm−2 hPa−1)at 2000 BJT 21 June 2017; (e) vertical profiles plotted on the skew-temperature Log-pressure diagram of temperature at 2000 BJT 21 June 2017 (the blue line is the dew point curve,the black line is the stratification curve,and the red line is the state curve); (f) Yangjiang wind profiler from 0800 BJT 21 June to 0800 BJT 22 June (the green shadow areas correspond to wind speed ≥ 12 m s−1)

本文利用距离强降水中心约45 km处阳江的风廓线仪观测资料及15 km处再分析资料构建的探空曲线来分析MCS发生发展的大气热力和动力条件。2017年6月21日08:00(暴雨发生前的白天)再分析探空资料(22°N,112°E)显示,对流有效位能约为1764 J/kg(图2e),该区域整层可降水量达60 mm(图略),说明大气中的不稳定能量和水汽条件十分有利于MCS的发生。21日20:00(MCS初生前),近地面露点由24.1°C上升至约24.7°C,12 h前的近地层干区消失,对流抑制能量减小,从地面到高层的温度露点差较小,整层大气可降水量增加至70 mm左右。阳江风廓仪表明,关键区中高空气流基本维持不变,但1000 m以下风速增加显著,风向由21日08:00的西南风逐渐转为偏南风(图2f),而且低层暖平流趋于明显,0°C层高度抬高;随着气流和大气温湿层结的改变,抬升凝结高度从940 hPa降至962 hPa附近,对流抑制能量从−2 J/kg 下降至−8 J/kg,同时对流有效位能增加约262 J/kg,达到2026 J,可以看出在12 h内阳江—恩平周边的大气中尺度环境条件逐渐有利于强对流的发生。综合上述,弱对流抑制、低抬升凝结高度、中等对流有效位能、深厚的湿层,均表明关键区的大气环境更加有利发生高强度的降水。

4 中尺度对流系统的触发和维持机制

本次强降水的直接影响系统为MCS,根据其回波特征可以大致分为3个阶段:(1)初始对流发展阶段(2017年 6月 21日 21:00至 24:00),(2)大田对流增强阶段(2017年6月22日00:00至03:00)和(3)对流雨带传播阶段(2017年6月 22日 04:00至 07:00)。降水始于 21日夜间(21:00),此时,有小片弱降水回波从广东西部移入阳江市境内并不断东移,截止21日23:06,该弱回波移至恩平天露山,此时MCS开始发展,在雷达回波图上可以看到有多个对流单体在这个区域生成(图略),并陆续出现大于 20 mm h−1的短时强降水。随着时间推移(00:00至03:00),对流系统不断发展扩张,逐渐形成以恩平大田(天露山东南侧)为中心的团状对流。这个强降水MCS的触发与维持(21日21:00至22日03:00)是本次极端降水出现的直接原因,值得深入分析。

4.1 辐合线形成与MCS初生

分析区域自动站资料发现,地面中尺度辐合线对于本次强降水MCS的形成起到了至关重要作用。这条辐合线于2017年6月21日夜间开始形成,它与当日白天陆地出现的局地降水和局部海陆风环流密切相关。21日上午,广东沿海有偏南风从洋面吹向陆地,由于大气层结有一定对流抑制,仅广东东部及西部沿海出现短时强降水。21日13:00至14:00,随着低层大气热力条件改善及地形抬升,在关键区以北的云雾山及云雾山迎风坡也有对流发生发展,形成了方圆约40 km的对流雨团,并稳定维持在关键区以北的山脉附近。其造成了10~60 mm的累积雨量,而关键区以南平坦地区几乎无降水,导致其日间地面气温(31~32°C)相比于关键区北侧(29~30°C)要高1~2°C,比前一天同时刻气温也偏高约1.5°C,这主要是由于北侧的降水区存在降水蒸发造成的降温。关键区以北地区原本上午一致的偏南气流,由于受到21日午后降水的影响(蒸发冷却造成的地面升压趋势伴有偏北的变压风),到傍晚,本地区的偏南风气流显著减弱甚至出现弱偏北风。在降水物蒸发冷却的持续作用下,截止21日20:00,关键区北侧天露山气温(25~26°C)相比于其临近沿海地区(28~29°C)的平原低3°C,这表明关键区北侧的近地面已经形成了一定厚度的冷空气堆。

2017年6月21日21:00至22:00在冷空气堆的南侧形成一条西南—东北向的中尺度辐合线(图3a),这条辐合线两侧的地面温差2~3°C,辐合线南侧吹3~4 m/s偏南风,北侧风速很小,辐合线附近形成风的辐合。孙继松和杨波(2008)在北京地形对强天气的研究表明,当下垫面形成1°C/10 km量级以上水平温度梯度时,十几分钟到1 h将形成有利于对流发生的切变环境。在此次过程中,恩平城区与天露山脉之间水平温度梯度量级可达到 2°C/10 km,可以看到 1~2 h 以后(21日23:00至24:00)初始对流得到发展和增强,并在辐合区出现 10~20 mm h−1的降水(图3b、3c),由此可知,这条辐合线对于MCS的触发至关重要。

4.2 辐合线的稳定维持

为了进一步解释中尺度辐合线附近持续触发的对流与重点地区极端降水的关系,本文选取2017年6月21日22:00至22日05:00用于识别和跟踪主要对流雨带在关键区的活动。按照对流出现的时间顺序对其进行编号,这种分析方法被Wu and Luo(2016)采用过。21日23:24关键区内有3个雨带(图4a;编号1~3):雨带1位于辐合线的东北角,其在东移过程中与辐合线脱离(图4c),失去西南暖湿气流的供应而减弱,大约40 min后变为层状雨区(图4d−4f);雨带2位于关键区西北角,它向东移动后并入辐合线,在其上游(西南方向)有新的对流(雨带3)出现,在随后的1~2 h缓慢东移到关键区中部地区(图4b),这个对流雨带的西南侧始终紧靠辐合线,并维持较长的生命史,22日00:36(图4c)两条雨带逐渐合并为雨带6。22日01:12还有一条雨带(编号5)位于雨带6的西侧,它稳定少动,同时其西侧有新生的对流带发展。另外,在雨带5南侧,中尺度出流边界附近出现新的对流单体,它在约40 min后雨带4和雨带5合并形成雨带7。

图3 2017年7月(a)21日22:00、(d)22日01:00、(g)22日03:00广东省区域自动站地面风场(风杆)和气温(填色)距平分布(黑色虚线为中尺度辐合线);2017年 7月(b)22日 01:00、(c)21日 23:00、(e)22日 01:00、(f)22日 02:00、(h)22日 03:00、(i)22日04:00广东省区域自动站地面风场(风杆)和该时刻未来1 h降雨量(填色)分布Fig.3 Distribution of surface wind (wind rod) and temperature anomaly (shaded) at the regional automatic stations in Guangdong Province at (a)2200 BJT 21 June,(d) 0100 BJT 22 June,and (g) 0300 BJT 22 June 2017 (the black dotted line represents the mesoscale convergence line).Distribution of surface wind field (wind rods) and hourly rainfall (rainfall in the next one hour at this time) at the automatic stations in Guangdong Province at (b) 2200 BJT 21,(c) 2300 BJT 21,(e) 0100 BJT 22,(f) 0200 BJT 22,(h) 0300 BJT 22,and (i) 0400 BJT 22 June 2017

图4 2017年 7月(a)21日 23:24、(b)22日 00:00、(c)22日 00:36、(d)22日 01:12、(e)22日 01:48、(f)22日 02:24 阳江雷达组合反射率(白色双实线为中尺度辐合线;1~7的数字标号代表不同的雨带)Fig.4 Combined reflectivity of Yangjiang radar at (a) 2324 BJT 21 June,(b) 0000 BJT 22 June,(c) 0036 BJT 22 June,(d) 0112 BJT 22 June,(e)0148 BJT 22 June,and (f) 0224 BJT 22 June 2017.The white double solid lines represent the mesoscale convergence lines,the mark numbers show different rain areas

通过对雨带的分析表明,辐合线附近的冷出流与西南气流携带暖湿空气形成抬升,不断产生新的对流单体,他们遵循的对流层低层西南气流向东北方向,排列起来形成中β尺度雨带,远离辐合线的雨带迅速减弱,移入辐合线的雨带得到维持和增强,其中雨带6在天露山附近增强,并长时间(大约2~4 h)维持,对导致极端降水至关重要,下面重点针对该时期雨带进行分析。

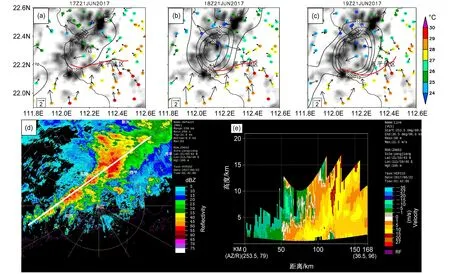

4.3 MCS的增强

为了研究长生命史的MCS(雨带6)形成机制,选取22日01:00至03:00天露山区域的高密度精细化资料进行分析。图5a可以看到,在强降水中心的西北侧为海拔高度500~1200 m的天露山,东南侧为地势平坦的恩平城区,两者相距18 km。22日01:00对流触发后,在山脉的地形强迫抬升作用下进一步增强,01:00至02:00在天露山东南侧出现 10~30 mm h−1强降水,降水物的蒸发冷却导致山区温度由26°C进一步降至24°C,而辐合线南侧的恩平城区气温仍维持在27~29°C,两者之间水平温度梯度达2.5°C/10 km,此时辐合线两侧风速明显增强。通过推导中尺度Boussinesq近似的扰动方程组(孙继松和杨波,2008; 叶朗明等,2019),得出:假定一个简单的二维空间中尺度流场,中尺度运动完全由地形强迫造成的,则风垂直切变和温度水平分布的关系为 ∂ (∂u/∂z)/∂t= −λ(∂θ/∂x)。这样由于降水潜热释放原因,在对流层中层将出现山坡(天露山)一侧气温高于南部的现象,即 ∂θ /∂x> 0,根据上述公式关系,将出现对流层中上层南风气流减速,对流层低层南风气流加速的现象。而在近地面层,降水蒸发将造成山坡的气温快速下降,进一步加大了水平温度梯度,即边界层顶南风气流加速明显快于近地面层的现象,造成风场垂直切变(水平涡度)加强,水平涡度在有利的条件下被扭转成垂直涡度,从而有利于MCS的维持。同时,从01:42阳江雷达组合反射率图5d和径向速度图5d来看,天露山附近的对流发展异常旺盛,强回波中心达63 dBZ,回波顶高伸展至15 km,低空水汽不断对流体中流入,边界层辐合进一步加强,22日02:00 至 03:00 恩平锦江站记录到 165 mm h−1的强降水(图5c)。由此可见,由于天露山脉地形作用,从地面至边界层顶部的风速垂直切变与强降水之间可能出现正反馈现象,导致这种小尺度对流系统长时间维持。

5 微物理结构特征

本次极端暴雨事件的产生与MCS的云团特征、降水类型、降水粒子的微物理特征密切相关。这次暴雨过程在微物理结构上是否满足极端降水特征?本节从对流云团和雨滴谱特征上进行了研究。

图5 2017年7月22日(a)01:00、(b)02:00、(c)03:00区域自动站风场(箭头)、气温(彩色圆点)和该时刻未来1 h降雨量(等值线,单位:mm)分布(红色实线为中尺度辐合线;灰色阴影部分为详细地形);(d) 2017年7月22日01:42阳江雷达(d)组合反射率(单位:dBZ)和(e)径向速度剖面(剖面位置如d图中白色实线所示)Fig.5 Distribution of wind field (arrow),temperature (colored dot),and hourly rainfall (rainfall in the next one hour at this time; contour,units: mm)in Guangdong at (a) 0100 BJT 22 June,(b) 0200 BJT 22,and (c) 0300 BJT 22 2017 (the solid red line represents the mesoscale convergence line,the shaded areas represent the topographic height).(d) Combined reflectance (dBZ) and (e) radial velocity profile of Yangjiang radar at 0142 BJT 22 June(the positions of the profiles are shown as the solid white line in Fig.5d)

5.1 云团微波特征分析

云的组成和相态反映了MCS发展情况,通过卫星反演技术可以获取云顶温度,并以此来判别深对流和上冲云顶。目前,深对流红外探测主要采用云顶亮温阈值法。一般以−38°C以下的云顶明温度作为判断深部对流的标准,−65°C以下的云顶亮温为冲顶对流云的标准。由于红外通道的光谱特性,对深对流云和卷云的识别可能比较困难,因为深厚对流伴随着浓度较高的冰粒子,而183.31 GHz附近的水汽通道,对冰水含量的变化尤其敏感。微波具有穿透云和雨的独特优势,能更清晰地揭示强降水云团的结构特征。

由 FY-3B微波湿度计 CH1(图6a)、CH2(图6b)可知,广东西部有呈准东西分布的对流云系活动,小于−120°C的对流云区中存在有两个小于−140°C的强对流中心,而两个对流中心之间过渡带以西的亮温梯度大值区就是关键区的所在位置;从 CH3(通道 3)、CH4(通道 4)、CH5(通道5)也同样可以看到处于过渡带中。可以推断出01:40分关键区正好处于两个亮温极值中心以西的亮温梯度大值区,应该分布着大量冰粒子和云中水粒子,对流极为强烈。由于3~5通道反映400 hPa、600 hPa、800 hPa 水汽特征,也说明从底层到高层水汽供应充分。

5.2 降水微物理特征

廖菲等(2011)利用雨滴谱观测资料对华南不同降水过程特征进行分析,均得出了有意义的结论。从地面的滴谱资料分析来看,此次降水过程雨滴的微物理特征上也具有一定的特殊性。2017年6月21日至22日恩平站2DVD雨滴谱仪观测的雨滴谱随时间变化特征如图7a所示。可以看到2DVD观测的雨滴数浓度非常高,最强降水时间段的小雨滴数浓度超过 105mm−1m−3,远高于华南地区夏季平均值(约为 104mm−1m−3),从分布来看存在大量大粒径雨滴,雨滴尺寸可达4 mm以上。图7b还给出了分钟级降水强度随时间变化特征,可以看到2DVD雨滴谱仪观测的降水强度变化与附近的台站雨量计基本一致(两者直线距离15 m),总降水量观测误差在1%左右,最大小时雨强接近150 mm h−1。

图6 2017年 6月 22日 01:40 FY3B微波湿度计资料(填色区域为亮温≤250 K,黑色五角星代表极值中心):(a)通道 1;(b)通道 2;(c)通道3;(d)通道4;(e)通道5Fig.6 FY3B microwave hygrometer data at 0140 BJT 22 June 2017 for (a) Channel 1,(b) Channel 2,(c) Channel 3,(d) Channel 4,and (e) Channel 5(units: K; the colored areas represent the light temperature ≤250 K,the black stars represent the extreme center)

图7 2017年6月21日22:00至22日05:00恩平站(a)2DVD雨滴谱仪观测的雨滴谱随时间变化,(b)2DVD雨滴谱仪(红色线)和台站雨量计(绿色线)观测的降水强度变化Fig.7 (a) Variation of the raindrop spectrum observed by the 2DVD raindrop spectrometer at Enping station from 2200 BJT 21 June to 0500 BJT 22 June 2017; (b) variation of precipitation intensity observed by the 2DVD raindrop spectrometer (red line) and the station’s rain gauge (green line) from 2200 BJT 21 June to 0500 BJT 22 June 2017

依据降水强度及其随时间变化特征,将降水分为对流性降水和层云性降水(图8)。此次过程对流性降水样本比例高达46%,远超过华南地区夏季平均值(约18%)。对流性降水小粒径段雨滴数浓度接近 105mm−1m−3,雨滴谱宽高达 6.7 mm,且各个粒径段雨滴数浓度远远高于层云性降水。整体而言,此次降水过程的降水粒子雨滴总体数浓度非常高,且存在大雨滴,从而导致超高雨强。对流性降水样本的平均尺寸介于1.5~2.0 mm,归一化截距指数介于3.4~4,整体降水属性介于大陆型降水与海洋型降水之间。

图8 2017年6月21日22:00至22日05:00恩平站2DVD雨滴谱仪观测的对流性降水(深红色线)和层云性降水(深绿色线)平均雨滴谱分布Fig.8 Distribution of convective precipitation (dark red line) and stratospheric precipitation (dark green line) observed by the 2DVD raindrop spectrometer at Enping station from 2200 BJT 21 June to 0500 BJT 22 June 2017

6 结论和讨论

本文利用阳江多普勒雷达、风廓线仪、FY-3B微波湿度计和二维雨滴谱仪等多种新型探测资料,对2017年6月22日华南一次极端降水的维持机制及微物理特征进行了综合分析。研究结果表明:

(1)本次极端降水过程发生在暖湿西南气流中,中低纬度西风气流平直,冷空气活动弱,属于典型的暖区降水。尽管西南气流的风速并不算大,但其在关键区的辐合显著,且输送了大量的水汽,此外,关键区的环境条件都有利于MCS的发生发展,而且对流抑制能量较小,有利于对流的触发。

(2)此次过程的累积降水量主要由一个局地发生发展的准静止长生命史的MCS产生。对流于2017年6月21日夜间(22:00)触发,不同性质下垫面热力差异以及降水蒸发冷却导致在山前形成中尺度辐合线,这对于本次强降水MCS的触发至关重要。中尺度辐合线两侧温差约2~3°C,由于环境大气低层十分暖湿,且中低层风速较小,因此MCS 造成的冷出流与边界南侧的环境暖湿气流风速相当,稳定少动的辐合线持续触发新的对流单体。

(3)从探空站和风廓仪资料分析可知,暴雨发生前温暖潮湿的背景环境中,南风层的增厚与其风速的增大为对流的发生发展提供了有利的动力条件,充沛的热量与水汽输送加剧了气层的不稳定性,为对流的发生发展提供了有利的热力条件。本次事件中,对流云的高度较高,分布着大量冰粒子和云中水粒子。雨滴谱仪资料显示,最强降水时间段的小雨滴数浓度远高于华南地区夏季平均值,且出现大量大雨滴,整体降水属性介于大陆型降水与海洋型降水之间。对流云团特征和粒子微物理特征保证了极高的降水效率,使得短时间内局地产生了极强的降水。

本文初步揭示了此次极端降水事件的降水特征,探讨了强降水MCS的维持机制和云雨微物理过程。由于观测资料和分析方法的限制,对此次过程的了解仍然存在很多不足。例如:观测资料时空分辨率还不够高,更加细微的中β、中γ尺度系统的三维结构和演变特征仍未进行细致探讨,且对于地形的具体作用也分析不够,这些方面将在以后的工作中进行研究。