“犷达”与“野逸”

刘帅

摘要:作为碑刻书法中璀璨的两例——《爨宝子碑》《爨龙颜碑》一直以来是学术界讨论的热门课题。“犷达”与“野逸”是“二爨碑”独特的美。其独特的美学特征产生的原因在于:“爨文化”的独特性;在刻工技术上与同时期的其他铭石书刻存在差异;“爨氏类化美”的呈现。这种美在今天依然有着旺盛的生命力,具有较强的现实参考和借鉴意义,是书法艺术美探索与追求的一个方向。

关键词:犷达 野逸 爨氏类化美

“碑,被也。此本葬时所设也,施鹿卢(辘轳)以绳被其上,引以下棺也。臣子追述君父之功,美以书其上。后人因焉,无故(即物故)建于道陌之头、显见之处,名其文就,谓之碑也。”[1]“后世立碑,但以述德叙事,而失其本意,遂不尽有穿矣。”[2]“碑”早在先秦时期就已经出现,最初的“碑”乃下棺之柱,多为木制,“碑首”有穿,以贯绳索,悬棺而下,事毕,与棺同埋葬于墓穴。并且,最初的“碑”是没有文字的。后来,人们为了记载逝者的功德,在现成的“碑”上书写逝者生平及丰功伟绩并立于墓穴前,“墓碑”便正式形成了。大概到了东汉时期,“碑”由木制改为石制,多经过磨光,制作精美,有的“碑首”“碑侧”还出现了浮雕纹饰。一种自成体系、具有独特审美价值与审美特征的文字书刻载体逐渐发展,到东晋、南北朝时期发展成熟。从此,碑刻书法成了中国书法发展史中重要的组成部分。在诸多碑刻书法中,《爨宝子碑》《爨龙颜碑》以其独特的美学特征,时刻受到学术界的关注。

一、“二爨碑”的美学特征

“二爨碑”是指《爨宝子碑》和《爨龙颜碑》,有“南碑瑰宝”之誉。二碑于1961年3月4日同时被国务院列为第一批全国重点保护文物,是爨文化乃至滇文化的一张名片,是现存的晋宋年间云南最具历史价值的两块诔碑。

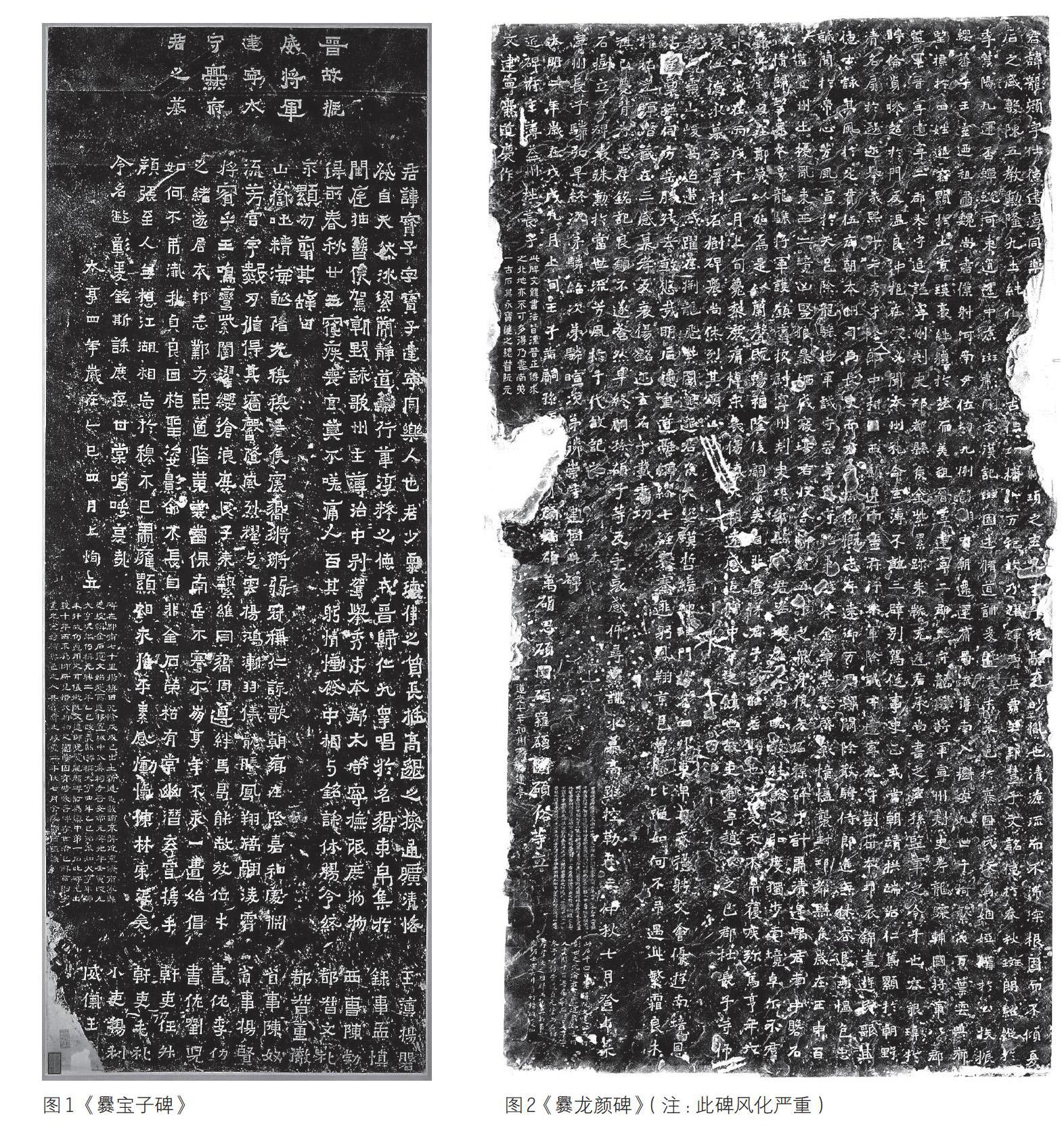

《爨宝子碑》全称《晋故振威将军建宁太守爨宝子之碑》,东晋安帝义熙元年(405年)立,清乾隆四十三年(1778年)出土于云南省南宁县(今称曲靖)城南七十里的杨旗田。咸丰时移至城中武侯祠,现藏于曲靖一中爨碑亭内。全碑高183cm,宽68cm,厚21cm。碑首为半圆形,主体为长方形。碑额,书5行,行3字,共15字:“晋故振威将军建宁太守爨府君之墓”。碑文,书13行,行7至30字不等,共336字。碑下,列官职题名13行,行4字,因尾行剥落1字,计51字。碑右下刻咸丰二年(1852年)曲靖知府邓尔恒跋文6行。《爨宝子碑》全文用骈体写成,文辞典雅抒情,记载了爨宝子的生平、家世及丰功伟绩。字体在隶、楷之间,隶多于楷,点画多为方笔。无撰人、书人姓名,亦无建碑人姓名。此碑与同出土于云南地区的《爨龙颜碑》合称为“二爨”。因其高与宽都小于《爨龙颜碑》,故又被称为“小爨”。

清人汪鋆曾在《十二砚斋金石过眼录》中这样评价《爨宝子碑》:“碑书朴拙,古气盎然。”康有为则认为此碑:“朴厚古茂、奇姿百出。”[3]《中国书法大辞典》称之为:“刚劲凝重,古朴奇巧。”都未出“朴拙”“古厚”藩篱。笔者认为,《爨宝子碑》除了“朴拙”“古厚”,还有“率真”“野蛮”与“狂怪”。细观“小爨”全碑,隶、楷杂糅,隶多于楷,用笔古朴奇异、含蓄凝练,字形结构千姿百态、各赋其形,章法布白天真烂漫、无意乃佳。《爨宝子碑》的美在于处处无法又处处依法。《爨宝子碑》的美又恰恰在于它的不美,不事雕琢、不隐鄙陋,可以说是一种原始的、野逸的和蛮悍的美。

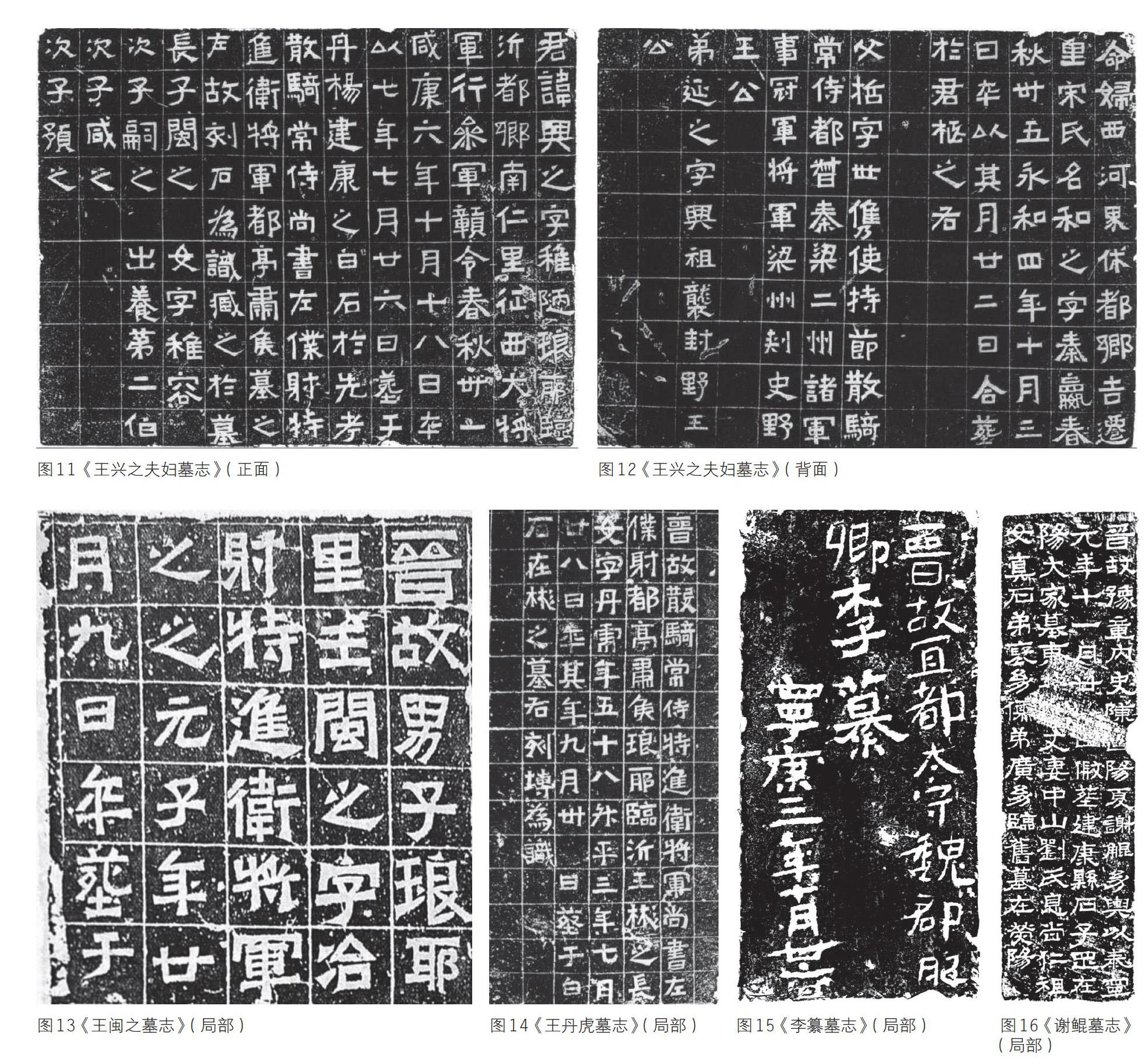

《爨龙颜碑》全称《宋故龙骧将军护镇蛮校尉宁州刺史邛都县侯爨龙颜之碑》,南朝宋大明二年(458年)立。元人李京《云南志略》及明万历年间的《云南通志》均有记载。清道光七年(1827年),云贵总督阮元在陆良贞元堡(今薛官堡)访得。现存于陆良爨碑馆。全碑高338cm,宽146cm,厚25cm。原碑碑额呈半圆形,额上部刻青龙、白虎、朱雀浮雕,下部正中有穿,左右为日、月浮雕,日中有竣鸟,月中有蟾蜍。额中部,书6行,行4字,共24字:“宋故龙骧将军护镇蛮校尉宁州刺史邛都县侯爨使君之碑”。碑阳,书24行,行45字,共904字。碑阴刻官职各三列,上列15行,中列17行,下列16行,共313字。《爨龙颜碑》词采富丽,富于感情,追溯了逝者祖孙三代的仕例,是研究云南地区及民族情况的重要史料。此碑,因石形大于《爨宝子碑》,故又称为“大爨”。

清人阮元认为:“《爨龙颜碑》乃云南第一古石。”康有为则认为此碑:“下画如昆刀刻玉,但见浑美;布势如精工画人,各有意度,当为隶、楷极则。”[4] 此外,康有为还多次用“浑美”“高浑”“浑金璞玉”等赞赏“大爨”之美。笔者认为,《爨龙颜碑》隶、楷杂糅,楷多于隶。在用笔上,方圆兼施,较之《爨宝子碑》用笔稍显柔和,线质更加厚实,字形结构奇逸自然、奇古多变、收敛自如,整幅章法上锦绣灿烂、气贯神通。

“二爨碑”的主人皆为“建宁同乐人”。宝子为“建宁太守”,龙颜为“宁州刺史”。二人均为爨氏“俊杰”。后人为他们立碑弘志在情理之中。黑格尔曾这样讲过:“每种艺术品都属于它的时代和它的民族,各有特殊环境,依存于特殊的历史和其他的观念和目的……因为艺术作品的个性是与特殊情境联系着的。”对于处于同一时代、同一民族、同一表现形式的艺术品,笔者似乎找到了“二爨碑”的共性美。这种共性美,简单地概括为“犷达”之美与“野逸”之美。这种“犷达”与“野逸”,是“二爨碑”独特的美,是一种野、蛮、怪的气质风格,是一种自然可爱、原生态的柔美。

二、“二爨碑”独特美学成因

“犷达”与“野逸”作为“二爨碑”特有的美,是显而易见的。这种美学特征为什么能呈现在“二爨碑”上,却是一个值得思考的课题。总的来说,我们可以围绕以下三点展开分析。

(一)“爨文化”的独特性

爨姓原为中原汉民,始显世于蜀汉,“收其俊杰建宁爨习,朱提孟琰及获为官属,习官至领军,琰,辅汉将军,获,御史中丞”。[5] 到东汉以后,在云南与霍、孟、雍豪强大姓,合称“南中四大姓”。正如《爨龙颜碑》所述:“乡望标于四姓。”[6] 后来,爨氏逐渐打败其他大姓在南中的势力,自立宁州刺史、都督等名号统治南中。到南北朝时,称雄一方,“自李成失败以后,爨氏称强,统领建宁、兴古诸郡部落,雄视一隅。值国内南北纷争,爨氏日益坐大,渐成崛强之局”。[7] 到隋时,爨氏在南中的影响开始减弱。唐天宝五年(746年),终被南诏蒙氏消灭。爨氏由中原迁至云南的700余年间,不斷有意识地与诸少数民族融合,逐步形成了集汉、楚、巴蜀、夜郎、古滇及诸蛮夷文化于一身的,作为云南中古时期文明象征的“爨文化”。这种灿烂的“爨文化”,以濮越文化为深层内核,以夷叟文化为重要表现,但仍有浓厚的汉文化的色彩。比如,“二爨碑”的碑刻形式,包括“大爨碑”碑额上的各种装饰性图案;“二爨碑”的碑文中各种古体字、异体字,碑文体例及用典方式,很明显受到了汉文化的影响。虽然“爨文化”有明显的汉文化的特征,但是它的内核早已与汉文化相去甚远。文化的独特性再加之地理上与中原文化中心的阻隔,当江南书坛已深深地被“二王”新妍书风笼罩,当江南以墓志为主的铭石书刻呈现新的风格的时候,爨地所流行的书风及碑刻书法风格与中原文化中心的差异是不言而喻的。[8]

(二)在刻工技术上与同时期的其他铭石书刻存在差异

魏晋南北朝是我国书法史上的重要转型期。此时,人们的书法审美意识已经进入了“自觉时代”,书法艺术得到了前所未有的重视,这一时期的书法是中国书法发展史上的第一次高峰。在漫长的三百余年间,每一种书体都在急剧的变化中改造并完善着自己。楷、行、草三体就是在此时发展成熟的。与手写体相比,铭石书的发展会相对缓慢一些。东汉中期,“新隶体”在民间日常书写中出现。但由于铭刻书法的相对庄重性、装饰性以及刻工技术的落后,东汉中后期的铭石书刻还是停留在“隶书”阶段。这就导致同一时期铭石书刻的书法风貌和民间日常书写的书法面貌存在着巨大的不同。很明显,现存的东汉中后期的碑刻代表《礼器碑》《曹全碑》《史晨碑》《华山碑》《乙瑛碑》与同时期的手写体代表《甘谷汉简》《长沙五一广场简牍》在用笔和书写风格上存在着巨大的差异。到东晋时期,楷书发展渐趋成熟,但这仅限于士族贵族中的日常书写中,底层的书手和刻工尚未掌握娴熟的楷书书刻技巧,这就导致在东晋墓志碑文中极少有楷书书体出现。东晋的铭石书大多仍采用隶书体,只不过隶书的体态发生了种种变化。此时的隶书包括:基本延续曹魏、西晋隶法者;方笔隶书;草率的隶书和美术化的隶书四种类型。《爨宝子碑》属方笔隶书类。到南北朝时期,楷书在日常书写中已经极为普及,铭石书法中的字体也有了进一步的发展。这时的铭石书法以楷、隶杂糅为主要特征。《爨龙颜碑》正处于这种楷、隶之变之时。它承袭了隶书结体方正的特点,在用笔上又比唐代楷书灵活、多变。在结构上,它的中心不在由内向外辐射,而转变为由外向内收敛。东晋、南北朝时期,铭刻书法的隶、楷之变,还可以在当时的其他铭石碑刻中找到例证。比如,《嵩高灵庙碑》之奇古似《爨宝子碑》,《张猛龙碑》之高美似《爨龙颜碑》。这些都说明东晋、南北朝时期,南北方铭石书刻虽有地理上的阻隔,但在整体书风及书体发展脉络上还是有息息相通之处的。

由此,笔者认为,与同时期共处于隶、楷过渡阶段的其他铭石书刻相比,“二爨碑”之所以产生“犷达”与“野逸”特有的美学特征,与“二爨碑”的刻工技术不无关系。《爨宝子碑》与《爨龙颜碑》均采用双刀刻法,这种刻法能够较完整地保留“二爨碑”的原始风貌。但是,从现存的“二爨碑”的刀口分析,确实有部分显得较为拙劣的印迹。比如,两块碑刻中的诸多三角形的点、横画两端“雁尾”都是毛笔所不能为的,是很明显的刀凿味;“字”“军”等也雕刻得极为拙劣;两块碑刻中应该写得对称的撇、捺处理得一高一低,或是撇长捺短、撇直捺曲;在碑中,越是结构复杂的字其处理手法越不符合隶书体规范。

“二爨碑”作为铭石书刻处于隶、楷过渡阶段的两块代表性碑刻,由于地处西南边陲,当地的碑刻技术与中原存在着显著的差异。这种差异也是导致“二爨碑”产生“犷达”之美与“野逸”之美的缘由之一。

(三)“爨氏类化美”的呈现

东晋时期,由于实行等级森严的“门阀政治”,各家族墓志书法呈现出明显的“分化”和“类化”现象。以“王氏三碑”为例,“王氏三碑”即《王兴之夫妇墓志》(341年)《王闽之墓志》(358年)《王丹虎墓志》(359年),三碑于1956年在南京出土。关于三碑的主人,据史料记载,王闽之乃王兴之长子;王丹虎乃王兴之之祖,因未嫁,死后葬于祖坟;王兴之夫妇合葬一穴,兴之乃为书圣王羲之从弟。由此可知,“王氏三碑”主人具有相当亲密的家族血缘关系,均属琅琊王氏。“王氏三碑”风格相似度极高,且与其他“门阀大族”(谢氏、李氏)的墓志差异明显,故刘涛认为,东晋的家族墓志中存在“类化”现象。[9]

笔者为什么认为“二爨碑”那“犷达”与“野逸”属于“爨氏家族”特有的“类化美”呢?东晋时期实行禁碑政策,为了兼顾政府的禁碑政策及表达对先人的追思,“门阀大族”们树碑立板的形式由地上转移到地下,由碑刻转变为墓志。而东晋对南中地区的把控实质上以“邀领”的形式存在,作为南中地区的实际统治者,“爨氏家族”多不理会朝廷政令,对于朝廷的“禁碑令”当然可以置若罔闻。就目前的考古发现来看,南中地区的墓志并不多见,再者“门阀大族”的墓志与“爨氏家族”的碑刻在时间上相去不远。所以,作为同为铭石书刻的不同形式,两者存在相当大的可比性。也就是说,东晋时期,政治中心各家族墓志书法呈现出的明显的“分化”和“类化”现象,也适用于对“爨氏家族”的碑刻。所以,笔者推论,“二爨碑”[10] 所呈现出来的“犷达”之美与“野逸”之美是“爨氏家族”特有的“类化美”。“二爨碑”的美有异于同一时期其他家族的铭石书法的风格是理所当然的。

如果“二爨碑”所呈现出来的“犷达”与“野性”是“爨氏家族”特有的“类化美”,这种美有没有内在的、具体的呈现方式?答案是肯定的。

《爨宝子碑》立于东晋义熙元年(405年),《爨龙颜碑》立于南朝宋大明二年(458年),二碑相差53年。《爨宝子碑》隶多于楷且多方笔,《爨龙颜碑》楷多于隶,用笔方面方圆结合。但二碑不论在用字还是在雕刻方面确实存在颇多相似之处。比如,二碑的“爨”字写法均做了简化处理;二碑中的点、横写法及形态极为相似;二碑中“君”“素”等字写法及形态极为相似;二碑均采用双刀刻法且刀口极为相似,等等。由此,笔者认为,“二爨碑”不论在书丹方面还是在雕琢方面,应该同出于家族中共有的书手及刻工。这也是“爨氏家族”特有的“类化美”的内在的、具体的呈现方式。

三、结语

东晋、南北朝时期是碑刻书法发展的重要时期。具有“犷达”之美与“野逸”之美的“二爨碑”便产生于这个时期,这种美不仅为爨文化所特有,更为“爨氏家族”所特有。当然,这种美的产生还与当时的刻工及书写者水平有关。这种“犷达”与“野逸”之美就像醴泉之水一直流淌至今天,供我们后来人享用。“犷达”与“野逸”既复杂又简单,率真硬朗、大巧若拙。这种美,在今天也有着旺盛的生命力,是书法艺术美探索与追求的一个方向。

(作者单位:广东教育出版社)

注释:

[1] [清]王谦先 撰集:《释名疏证补》,上海:上海古籍出版社,1984年,第319页。

[2] [清]叶昌炽 著:《语石》,上海:上海书店出版社,1986年,第46页。

[3][4] [清]康有为 著:《广艺舟双楫》,《历代书法论文选》,上海:上海书画出版社,2012年,第805页。

[5] 常璩 著,任乃强 校注:《华阳国志校补图注》,上海:上海古籍出版社,1987年。

[6] 爨道庆 著:《爨龙颜碑》《曲靖石刻》,昆明:云南民族出版社,1999年。

[7] 方国瑜 著:《方国瑜文集》(第二辑),昆明:云南教育出版社,2001年。

[8] 作者注:銘石书刻包括青铜器类、碑、墓志、买地券等。东晋、南北朝时期,江南政治中心的铭石书法以墓志书刻为主,墓志书刻与碑刻功用、属性相同,故江南政治中心墓志书刻与爨地的碑刻具有可比性。

[9] 刘涛 著:《由家族墓志看东晋隶书的“分化”与“类化”》,《中国书法史·魏晋北朝卷》,南京:江苏教育出版社,2009年,第247页。

[10] 作者注:《爨龙颜碑》虽为南朝刘宋时期碑刻作品,但在作者与各家族墓志书刻“类化美”的分析比较时,还是将“大爨”与“小爨”归为同一时期与其他家族的墓志书刻作品进行讨论。最重要的原因就是,在这一时期,爨氏对南中的统治较为独立,南中在铭石书法方面的发展与政治中心相比相对落后。