居民参与社区文化活动的行为选择研究

摘要:居民作为参与社区文化活动的最关键主体,其对文化活动的广泛参与是推动和谐社区建设的必然选择和实现基层社会治理的必要条件。而居民面对同一社区文化活动时的行为选择具有多样性,是正式规范、社会资本存量与多种社会因素共同作用的结果。因此,社区文化建设取得良好成效的根本途径就是准确认识居民参与文化活动时的内在逻辑。本文借鉴和参考正式制度规范、社会资本理论以及美国学者艾伯特·O.赫希曼提出的人们在面对组织绩效衰退时产生的不同行为选择,即退出、游离、呼吁和忠诚,将以上理论进行融合并发展,对居民在参与社区文化建设时的不同行为选择进行分类,为社区下一阶段鼓励和动员居民积极参与文化活动提供参考。

关键词:居民参与;社区文化建设;行为;选择

中图分类号:D669.3 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2021)06-0-02

0 引言

居民是参与社区举办的文化活动的最关键主体。因此,在社区中努力激发居民主动性,自觉形成居民自下而上组织参与和社区自上而下激励和动员居民与社区双向互动的良好局面,是推动和谐社区建设的必然选择和实现基层社会治理的必要条件。

然而,面对现代化进程中人们越来越多的利益增长需求,居民在社区中的角色定位早已发生变化。其不再是以前公共服务供给中的被动享有者,而是社区建设者,这就给当前社区在动员居民参与文化活动与居民自主参与活动之间的和谐互动带来了挑战。一方面,由于社区中既有的层级制和压力型体制,这种内部治理结构致使社区组织者在实际操作策划文化活动的过程中较多存在制度偏好,强调要在风险可控的范围内进行“有组织、有限的居民参与”。此外,社区主动鼓励和动员居民参与社区文化建设的意识薄弱。研究发现,中国的城市社区参与仍然只是一种出于国家治理需要的自上而下的制度安排,社区参与具有很强的革命时期形成的国家动员、群众参与的传统色彩[1]。当前自下而上的居民参与,能在利益机会的诱导下参与到社区事务中,但是许多社区在一定程度上受制于政府事先设计的路线,缺乏自我诊断能力,无法了解自己社区的优势、劣势、机会和威胁,无法充分运用政府的补助经费和其他多种资源,发挥积极效果[2]。社区只是将居民对活动的参与方式定义为缓解基层治理压力,未意识到这样会阻碍社区治理创新的推进和基层民主治理水平的提高。另一方面,居民受到社区中正式规范强弱、社会资本存量与各种因素的多重影响,在面对文化活动时的选择具有多样性。因此,社区要准确认识居民参与文化活动时的内在逻辑,才能在文化建设上取得成效。

1 理论预设

1.1 正式制度规范强弱

关于社区中正式制度规范的强弱,一般可以划分为两类。一是正式制度强规范。此时社区组织中具有不同行动取向的成员拥有承认并接受组织在一定程度上强制和约束成员行为的形态和观念。正式制度强规范意味着正式制度强制且严格规范着社区中文化活动的类型和居民参与的选择,对居民自组织参与文化活动的认可度和支持度较低。二是正式制度弱规范。即正式制度规范对居民参与文化活动行为的约束力较弱,并且会给予和打造居民参与文化活动的更多空间条件和制度环境,从而鼓励和认同居民主动参与活动并发表意见。由此可见,社区居民的参与选择方式深受社区中正式制度规范强弱的影响。

1.2 社区中的社会资本存量

社区在组织和动员居民参与文化活动时,居民会以哪种行为形式来参与文化活动,除了受到社区中正式制度规范强弱的影响之外,还深受社区中社会资本存量多少的影响。按照桂勇等对社区社会资本的定义,其中包括地方性社会网络、社区归属感、社区凝聚力、非地方性社交、志愿主义、互惠与一般性信任、社区信任7个维度[3]。由此,社区中居民相互间的信任度、归属感、对社区的满意度都在很大程度上倒逼居民参与文化活动时行为选择的多样化,影响居民的自我认可、自我发展和自我管理能力以及社区开展文化活动的效率和预期成果。

1.3 退出、游离、呼吁与忠诚对国家衰退的回应框架

美国学者艾伯特·O.赫希曼早就提出,由于技术进步和劳动生产率的提高,人类生产活动产生剩余,这使人们在面对组织绩效衰退时会通常产生以下几种选择予以回应:退出、游离、呼吁和忠诚。一方面,社区中正式制度的强规范不希望居民即刻就将闲置而备用的社会资源动员起来,如“火山爆发一般”持续发挥极大的威力;另一方面,正式制度的弱規范和社区和谐建设者还希望居民拥有能主动发表自己观点和想法的行为,以便社区中的专家知其所想、明其所需。但不管是对居民参与的支持还是限制,呼吁都代表着当社区中需要居民协同合作时,居民总是能将自己或他人置身大局之中,主动发挥积极作用,而不是认为事不关己。

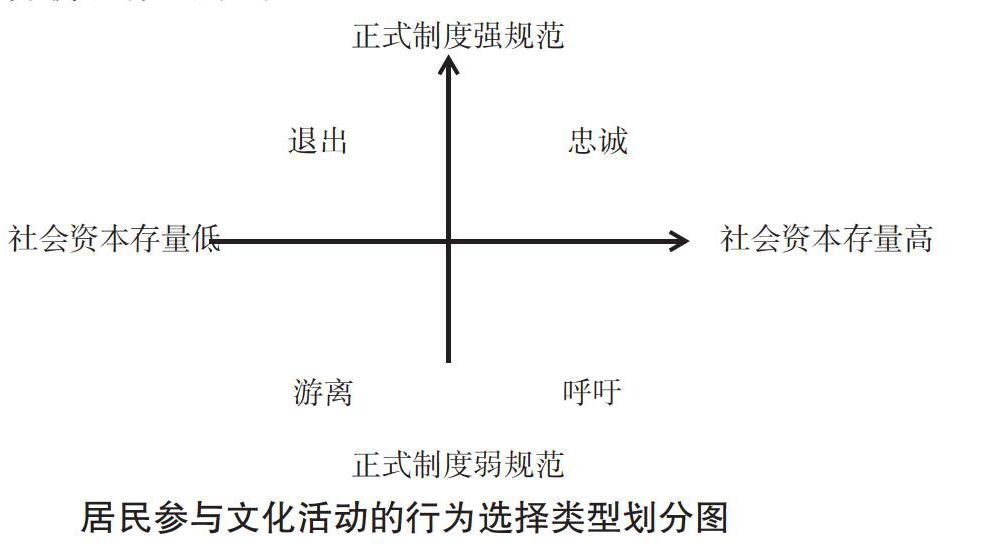

基于以上分析,本文围绕社区中正式制度的规范强弱、社会资本存量,从基层政府与居民两个主体出发,引申出横纵两个坐标系,将不同程度作用产生的行为选择统一划分为四类,对居民行为选择的适用情况展开深入分析。(如下图)

2 路径分类

2.1 正式制度强规范与退出型

正式制度强规范与退出型是指社区中正式制度对社区居民参与的强约束、弱认同,并且社区中的社会资本存量不足,这时居民在正式制度的强烈“限制性”和对社区归属感、信任度不足的双重影响下,往往会在不涉及切身利益的情况下,在参与文化活动的过程中只要产生不满就会随意弃之,最终选择旁观或者退出。退出虽然有时在一定程度上并不会直接影响社区利益或者居民切身利益安全,但是两相权衡,弊端更大。退出意味着居民不再参与活动,在活动中发挥积极作用和推进活动的顺利开展的功能也就此终止。因此,呼吁作为能促进社区文化建设生机与活力恢复的行为而被提倡。

2.2 正式制度弱规范与游离型

正式制度弱规范与游离型是指当社区中正式制度缺失、中立甚至模糊,而社会资本存量也相对较低时,正式制度对居民参与活动的规范和约束力较弱,并且居民无法真正衡量和评价自身对社区态度的好坏,于是居民就只能在参与或退出之间“飞来滑去”,居民既难以跳出已有正式制度规定好的行动路径,又无法自行判断,不知如何是好,一直处在于事无补的游离状态。处于游离状态下的居民在参与文化活动时的热情和行动往往缺乏根本性动力作为支撑。在这种情况下,居民可能伴随某种外在作用向前一步,借机参与进来。而一旦不存在外力监督,他们就会认为参与与否没什么影响。处在游离等中间状态的成员十分容易受外在因素的影响,并且他们的选择也会比较极端,在面对社区文化事务时摇摆不定。对此,本文提出社区中最好存在一种由“退出转向呼吁”的恢复机制,这种恢复机制可以通过当下正处于游离状态的居民来实现,即一旦处于游离状态的人群参与进来,很可能就会成为使社区文化建设取得质的飞跃的重大转折点和关键。

2.3 正式制度弱规范与呼吁型

正式制度弱规范与呼吁型是指社区中的正式制度对居民参与的约束力和强制性较弱,社会资本存量较丰沛且发挥着主导社区执行的作用和力量。此时,由于居民对社区拥有极强的依赖性和信任感,所以他们往往不会直接退出或者犹豫不决,而是选择主动发声,自觉表达对参与社区文化活动的观点或提出需求,积极、热情地参与到文化活动中,也就是产生了呼吁行为。呼吁作为一种较为理想的利益表达方式,最好在社区动员居民参与文化活动的过程中成为主导机制并发挥作用,代替退出成为居民最终的选择。虽然倡导呼吁代替旁观发挥效用,但不管是哪种选择都代表居民的自由意志,是其自主选择,就重要程度而言并无任何优劣之分。只是,本文更希望选择一种行为,可以持续、有效地影响社区居民参与文化活动,使居民在娱乐、祥和的文化氛围中陶冶情操,促进其全面发展,同时也有助于促进社区的稳定、和谐、进步。

2.4 正式制度强规范与忠诚型

正式制度强规范与忠诚型是指社区中的正式制度在较大程度上约束和管制居民自由参与文化活动的空间,并且对居民参与处于弱认同,而社区居民之间早已建立起紧密联系,甚至居民认为彼此之间存在充分的信任和依赖,以至于其背负的社会责任、角色期待较多,也就是通常会寻求某种路径发挥自己的影响力,并且相信自己所具有的能力和威信足以影响社区组织的文化活动,此时社会资本的丰沛程度达到最高,对社区建设产生的效力最强。在这种情况下,社区居民会时常陷入社区组织和策划者强调对居民参与活动自上而下的层层加码和强烈想要表达丰富文化生活、提高生活质量意愿的两难境地。但是,居民预想达成目的,此刻会借助强大的社会资本存量作为自组织参与精神文明活动的后盾,凭借对所在社区的高度忠诚和一腔热爱主动团结起来,达成社区群体组织行动,改变正式规则的执行。于是,一种非理性的行为会在退出与呼吁之间的冲突无法调和时呼之欲出,即忠诚。忠诚不仅可以为退出设置障碍,起到缓冲居民旁观和激发居民发声的作用,还可以使居民保持主观能动性,激发其主动创造的意识,推动居民进行大胆而富有新意的行为选择,使参与社区文化活动的居民忘记困难、迎难而上。

居民的行为选择往往还与其受教育程度、社会地位、收入、对活动报酬的估量有关。特别是教育因素,受教育程度往往决定居民参与文化活动的意识、兴趣、责任感、自信心、自制力以及能准确表达个人思想和指导意见的能力。此外,还有居民对选择对象和自身能力的判断。首先是对选择对象来说,如果居民认为自己面临的各项选择对象之间没有什么重大差异,他就认为自己的参与行为无足轻重,自然就不愿意参与其中。其次是对自身能力的判断。若居民认为自己不能有效地影响活动的结果,一般也不会主动参与。

3 结语

本文充分借鉴和参考正式制度、社会资本理论以及对组织绩效衰退的回应框架——退出、呼吁、游离与忠诚,作为深入探究居民参与文化活动时不同行为选择类型和内在逻辑的基础。研究发现,居民在参与社区文化活动时产生行为选择的多样性是社区制度环境、社区社会资本存量等多种因素相互交织、共同作用的结果。

当前我国社区文化建设事业方兴未艾。确保社区居民平稳有序地参与文化活动是社区建设的重要基础和保障。因此,在未来,社区和决策专家都应摆正自身的角色和地位,多开展居民喜闻乐见的文化活动,增强居民在社区中的主体意识和自治能力。该行为并不意味着居民参与多种文化活动会直接上升到一些敏感层面或出现挑战组织内部治理结构和固有惯性的情况。激发居民参与热情,旨在增加社区中的社会资本存量,从而构建社区共建共治的新模式,最终实现社区居民的共享。

参考文献:

[1] 杨敏.公民参与、群众参与与社区参与[J].社会,2005(05):78-95.

[2] 李輝.社会报酬与中国城市社区积极分子——上海市S社区楼组长群体的个案研究[J].社会,2008(01):97-117,224-225.

[3] 桂勇,黄荣贵.社区社会资本测量:一项基于经验数据的研究[J].社会学研究,2008(3):122-142.

作者简介:刘晓诺(1996—),女,宁夏银川人,硕士在读,研究方向:现代城市社会治理。