海南自由贸易港背景下起步期临港产业园产业发展与空间优化

——以海南临高金牌港开发区园区规划为例

郭耀斌 李昂

中国航空规划设计研究总院有限公司 北京 100035

2018年9月国务院印发《中国(海南)自由贸易试验区总体方案》,将海南省全岛做为试验区,定位为全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中心和国家重大战略服务保障区,全面深化改革开放试验区。大力弘扬敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干的特区精神,在经济体制改革和社会治理创新等方面先行先试。适应经济全球化新形势,实行更加积极主动的开放战略,探索建立开放型经济新体制,把海南打造成为我国面向太平洋和印度洋的重要对外开放门户。

海南省临高县金牌港处于西部陆海新通道与21世纪海上丝绸之路交汇点,具备得天独厚的区位交通优势,有利于发展对外开放型经济,成为海南打造对外开放门户的重要支点。未来重点面向东南亚贸易市场,推动开放型经济全方位发展。临高县加快推进金牌港港口建设,促进港口贸易繁荣,融入“一带一路”等国家重大战略,做为战略服务保障的辅助港口。

1 起步期临港产业园产业发展特征分析

本文重点对处于起步阶段的临港型产业园区在港口建设、产业发展、空间组织等方面的问题提出有针对性的解决方式。

1.1 起步期临港产业园港口发展

起步期临港产业园的港口建设往往处于起步阶段,建设不完善,规划中应优先考虑港口的发展问题,从区域港口发展格局入手,预测港口规模,同时依托未来产业的发展,对港口的定位要清晰,最终形成港口的空间布局,做好与周边交通的联系。

1.2 起步期临港产业型产业特点

从当前发展阶段来看,起步期的临港产业往往面临缺乏主导产业,往往需要重大项目的投资来带动上下游的配套产业,因此规划中可以不用太考虑现状产业发展的基础,立足未来市场的发展来找准自身产业定位,同时要对未来产业的发挥在那做出充分的预留,尤其是对面向未来的产业门类,要对相应产业做出控制,同时要加大对未来产业方向的搭建。产业规划中要重点对已经计划引进的重大项目进行分析,匹配相应的上下游产业链,更多的吸引相关产业的集聚,力争实现产业集群化发展的目标。针对起步期临港产业园,在引导产业发展、控制产业空间时,应尽量立足可持续发展,解决好“港口—生产—生活” 之间的矛盾,促进产城融合发展。

1.3 起步期临港型产业园区产业选择考虑的因素

战略性新兴产业发展已成为当前国家和地区抢占新经济和科技发展制高点的重大战略,起步期临港型产业园区的产业导向必须具备前瞻性战略眼光,满足国家、省及各地产业政策的要求。

(2)区域产业协同

依据产业协同发展的模型化思维,起步期临港型产业园区往往需要对周边区域进行产业分析,找准区域产业的分工,避免产业同质化竞争,要分析到行业的中小门类,依据市场发展的规律,从有利于产业集聚的角度,找到自身产业定位,尽量实现优势互补和错位发展。

(3)资源条件和产业基础

资源条件往往包括港口条件、环境资源、腹地经济等因素。产业发展往往是市场选择的结果,如果在起步期园区主导产业非常明确,重大项目的带动对当地产业发展影响深远,在港口型工业园区的初期更容易放大,规划应考虑结合近期重大项目的上下游产业分析,对其未来发展提出指导要求;如果主导产业尚未形成,同时自身基础薄弱,那么在规划当中可以不对现有产业基础做过多分析。

2 起步期临港产业园空间布局特征

在建设之初,起步期临港产业园需要基于港口和产业的发展条件,对园区的空间组织和产业功能分布进行规划,为未来产业的转型升级提出发展设想,空间布局方面重点考虑三个方面:

2.1 港口建设条件要匹配产业的发展

临港型产业园区要分析港口条件,对地质条件、港口水深、常年风向等方面要求较高,尤其是对能够停放多少吨位的船舶及有多少个码头泊位等要求较高,规划中应对港口未来的发展做出预留,近期建设满足近期产业发展的同时做好预留。合理配置好“生产生活生态”的三生空间资源。

“首先为激励医疗专业人才到基层医疗卫生机构工作,提升基层医疗卫生机构服务能力,要在职称评定、人员引进、待遇等方面给予优惠政策,其次要选派一部分年轻有潜力的医护人员到上级医院进行学习、培训,再次要柔性引进人才,与北京、上海一些大型医疗机构建立合作关系,让他们定期到莱芜坐诊。”

2.2 处理好“港产城”三者之间的关系

总体来说,临港型产业园要处理好“港产城”三者的关系,打造匹配临港地区生产生活特点的空间布局。一般港口从权属上分为公共港口和私属港口,从发展模式上分为物流配送和出口加工模式、休闲娱乐模式、商贸结合模式、综合发展模式。根据航道类型的不同又可分为河道式主辅空间组织模式和海湾式主辅空间组织模式。依托港口,从港口到内陆地区,采用布局港口空间、物流仓储空间、生产加工空间和生活配套空间的“递进式-圈层式”规划布局方式。结合产业链的上下游关系、产品交换利用或循环经济关系,促进不同类型企业的邻近布局,此外,可以根据产业类别的划分促进同类产业的集聚布局。

2.3 构建复合型交通廊道贯通产业园

在临港型产业园由多种交通方式构成的背景下,构建支撑空间发展、化解复杂交通问题的综合交通体系十分必要。这是由于造成过境交通、疏港交通和货运交通对生活空间的严重干扰及分割最重要的原因是解决客货运交通混行的问题,规划初期应当考虑构建复合型交通廊道。

3 海南金牌港临港产业园园区规划实践

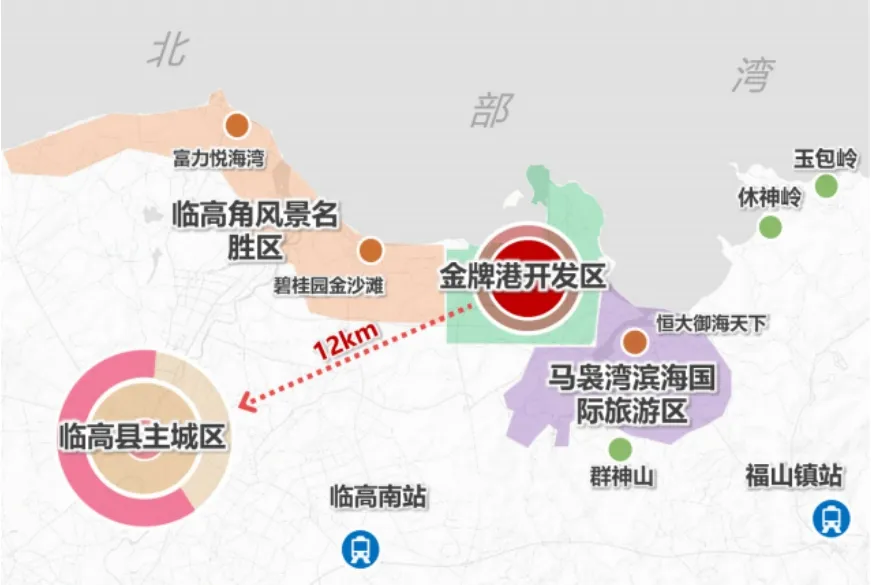

海南金牌港开发区位于海南省北部临高金牌港开发区,介于海口市和洋浦开发区之间,属于港区远离城区类型的港口,园区产业定位为装配式建筑产业与海洋装备产业为核心,规划提出从“港产城”一体化发展的模式入手,合理布局园区规划。

3.1 港口规划

图1 金牌港与临高县主城区的空间关系

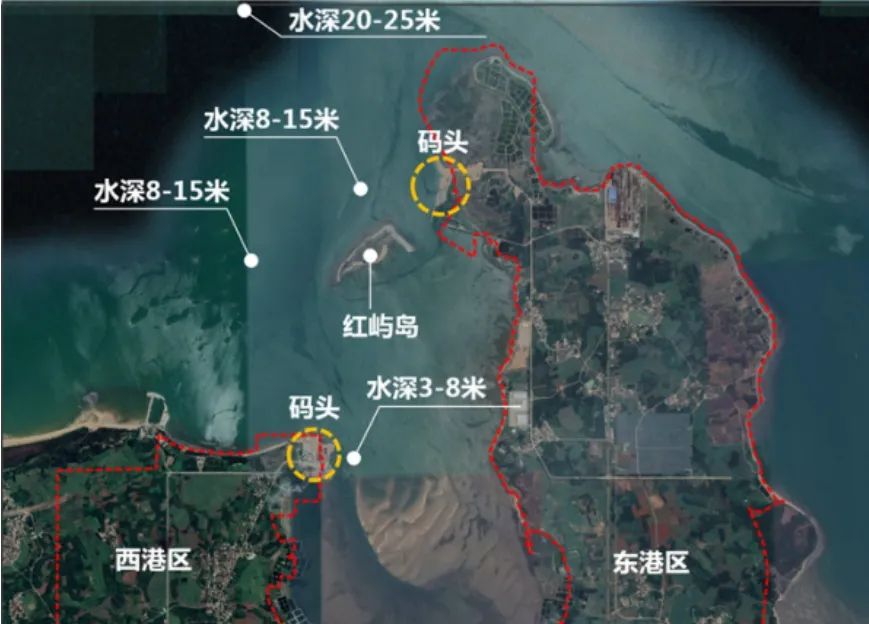

图2 金牌港水深条件

(1)金牌港发展定位

金牌港湾口西侧水深3~8m,红屿岛北侧及红石岛西侧水深8~15m,北端有20~25m深水区且不淤积,是深水良港。港口总体定位为“东西两港功能互补,打造区域重要物流与服务型港口”。东西两港职能各有分工,形成差异互补的发展格局。其中,东港协同洋浦,助力航运;西港休闲服务,开放升级。规划东港为生产型港口,主要服务于临港工业发展,成为洋浦港、海口港的辅助港,以清洁型散杂货运输为主;规划西港为生活型港口,主要服务于休闲旅游、商务商贸等产业发展,成为临高县的开放窗口。

分析2012年到2016年五年间金牌港的货物吞吐量,从0.76万吨到21.19万吨,呈逐年增长的趋势。由此进行金牌港未来货物吞吐量预测,随着金牌港开发区的建设,2020—2025年货物吞吐量将呈现阶梯式增长,年均增长率按50%计算;2025—2035年将逐步趋于稳定,年均增长率按15%计算,则规划末期2035年,金牌港的货物吞吐量约为600万吨。根据上述分析,金牌港规划定位为中型港口。

(2)金牌港发展设想

第一阶段,东港先行。立足东港,提升港口码头设施,以物流工业为主,重点发展现代物流、仓储运输、船舶维修、工业制造等产业为主;第二阶段,西港升级。着力西港,提升商业服务水平,以休闲服务为主,重点发展科技研发、商务办公、旅游休闲、商业娱乐以及居住等产业;第三阶段,融合发展。全面推动港产城一体化,港产城互融互促,实现融合发展。

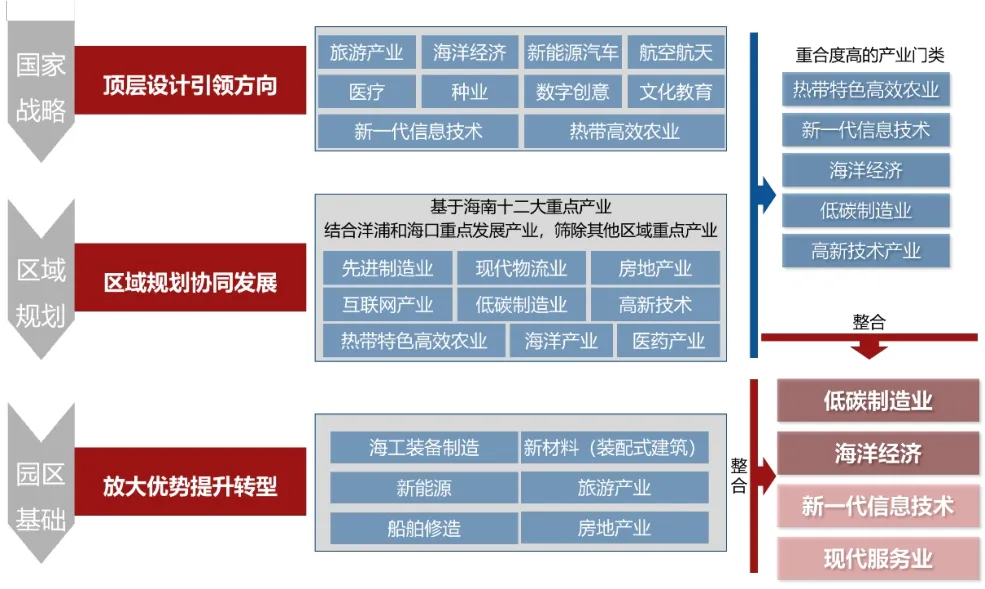

3.2 产业发展规划

分别从国家战略、区域规划、园区基础层面上,对临高金牌产业进行分析,以国家战略为顶层设计引领方向,以区域规划为协同发展方向,在园区现有基础上放大优势提升转型,从而整合出适合临高金牌港的产业业态,即形成以低碳制造、海洋经济为主导,其他先进制造与现代服务业为补充的,“2+X”产业体系。

图3 产业定位技术路线图

低碳制造业:装配式建筑为龙头,带动建筑材料、智能装备、信息服务的发展,形成以装配式建筑为特色的低碳制造产业集群。海洋经济:充分利用港口与滨海旅游资源,承接洋浦经开区船舶海工产业的外溢,扶持可再生能源产业健康发展。X产业(其他先进制造+现代服务业):两化融合趋势下,择机承接海口以电子信息为代表的高新技术产业,促进临高低碳制造向“低碳智造”转型。重点服务于低碳制造与海洋经济的提质增效;同时完善生活配套,打造宜居宜业的城市环境。

3.3 空间布局规划

(1)场地适宜性分析

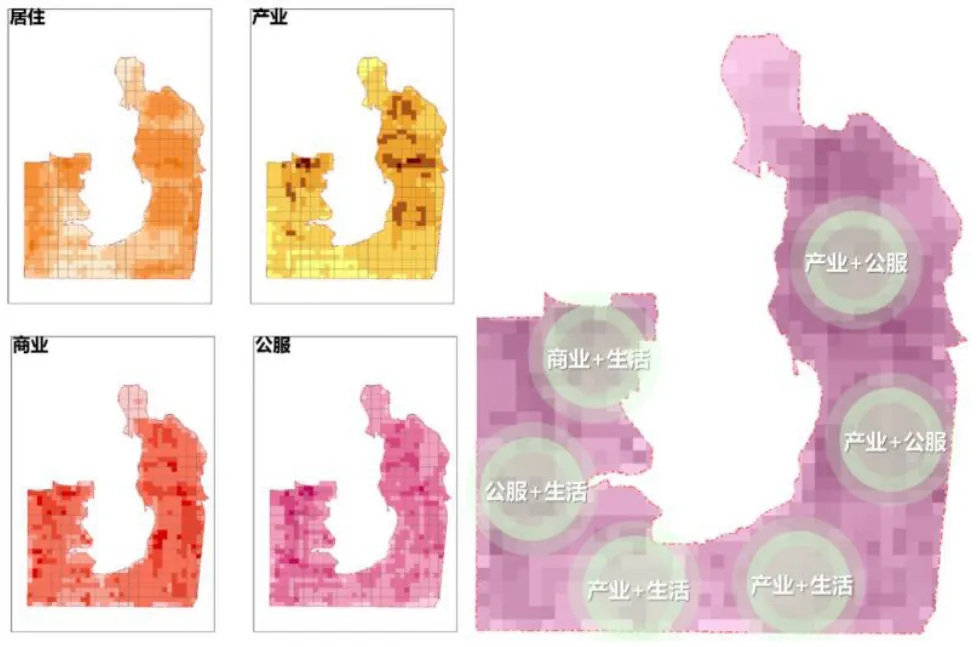

金牌港现状用地以农林用地为主,工业用地、村庄建设用地主要分布在东侧。通过GIS平台对高程、坡度、坡向、地表起伏度进行地形条件分析以及用地适宜性评价。根据空间价值量化表的赋值结果,筛选出居住、产业、商业、公服四种用地属性的高分区域,对其进行叠加后,在金牌港开发区范围内可以得到六个价值相对较高的空间组团。

图4 用地价值分析图

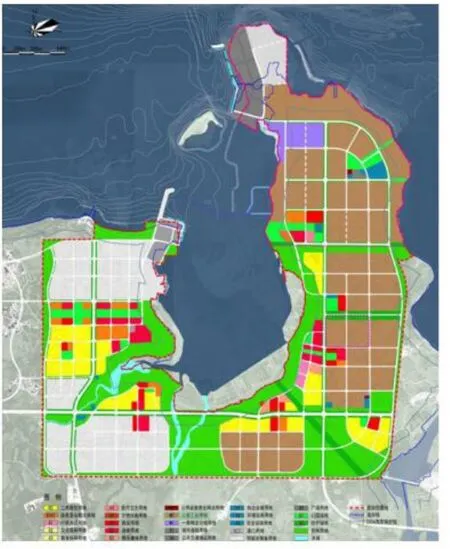

滨海内湾充分考虑200m海岸带的保护,规划有滨海绿带;利用港口和岸线资源,在东港口码头处规划有港口用地、海工装备类工业用地;工业组团充分考虑职住平衡,在组团内或相邻组团配套居住功能。

(2)空间布局

金牌港开发区总面积20.08km2,其中建设用地13.82km2,包括:工业仓储用地4.3km2;商业服务用地0.8km2;居住用地0.8km2;预留用地3.3km2。

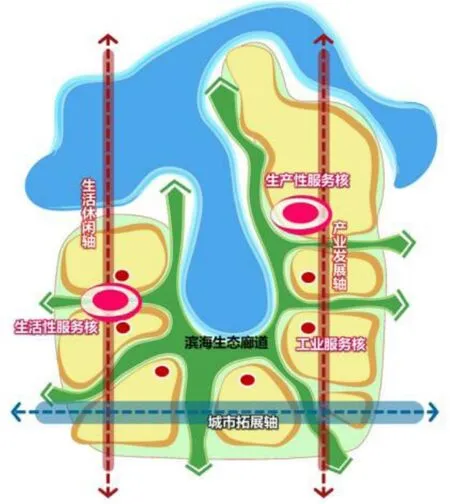

在金牌港开发区内规划构建“一廊双核,三轴多组团”的空间格局。其中,“一廊”:指“U型+放射”滨海生态廊道,利用珍贵的海岸带资源和农林资源,形成U型滨海+放射性渗透的的生态廊道。“双核”:指东部生产性服务核、西部生活性服务核,分别为生产功能组团和生活功能组团提供公共性服务。“三轴”:指东部产业发展轴、西部生活休闲轴、南部城市拓展轴。沿东港大道聚集生产功能与产业板块,形成东部产业发展轴;沿西港大道聚集生活休闲功能与公共服务板块,形成西部生活休闲轴,沿金澜大道预留未来发展组团,形成南部城市拓展轴。“多组团”:指园区内的八个空间组团。

图5 金牌港开发区用地现状图

图6 空间结构规划示意图

4 结束语

在海南自由贸易港建设发展的背景下,临港型产业园区应响应国家战略,对于起步期临港型产业园区,港口的研究上要重点分析港口与区域港口的协同,找准定位;产业分析研究的重点应放在已确定的重大项目及其可延展的产业方向,同时针对可能引进的产业类型,对产业空间布局进行合理预控,促进园区可持续发展;在空间布局上,要注重科学性的选址、产业与空间布局的匹配、交通的有效衔接等问题,最终实现临港型产业园“港产城”一体化发展。