对中小城市生活垃圾分类和处理设施补短板的建议

——结合乌兰浩特市垃圾分类行动研究

丁方

上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司 上海 200041

一、背景

2020年7月31日,国家发展改革委、住房城乡建设部、生态环境部等三部门联合印发了《城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案》。方案提出到2023年,具备条件的地级以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统;县城生活垃圾处理系统进一步完善等目标。重点实施四方面的任务:加快完善垃圾分类收集和分类运输体系、大力提升垃圾焚烧处理能力、合理规划填埋场建设、因地制宜推进厨余垃圾处理设施建设[1]。方案发布之后,多省也快速反应,发布相应工作方案。意味着垃圾分类将很快在全国全面性实施。

乌兰浩特市环卫设施专项规划在全国推动城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项的背景下启动,并针对城市生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项的需求,编制了乌市城市垃圾分类行动建议。本文结合乌市垃圾分类行动建议,提出面向全国中小城市的生活垃圾分类设施补短板强弱项的工作方法。

二、中小城市环卫设施问题

以项目地为例,乌兰浩特市目前垃圾处理方式为混收混运、全部填埋,导致原规划使用周期十五年的填埋场不足十年已经满负荷;现有垃圾中转站存在部分区域空白、严重分布不均衡现象,地坑式转运站的形式,清运效率低的同时,造成垃圾中转站区域臭气熏天、蝇虫滋生,影响城区环境条件;对于新建环卫设施的需求,由于无用地指标、居民抗拒等问题迟迟无法落地,进一步加剧环卫问题。乌市的现状一定程度上代表了县市级小城镇环卫设施的状况:处在垃圾混合收运、填埋处理或者推行过垃圾分类计划却实施效果差强人意的阶段。相较生活垃圾分类的要求,环卫设施普遍存在着垃圾分类回收设施不健全、环卫分类收运设施不完善、环卫收运设施配建标准过低、环卫处理设施单一、环卫设施建设落地难等问题[2]。要转变垃圾处理方式、实行垃圾分类的压力非常大。

针对以上问题,结合乌市垃圾分类行动建议的编制。建议中小城市在建设相应垃圾分类处理设施的同时,从垃圾处理系统构建前端收集端与中端清运端改造提升、可回收资源收运处置体系的完善等方面进行补短板。

三、构建垃圾处理系统,明确补短板内容

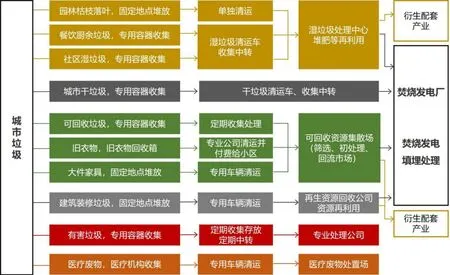

在垃圾分类背景下,参考上海市垃圾处理系统运作模式,乌市城市垃圾处理系统的构建,首先以生活垃圾四大分类为基础,统筹考虑建筑装修垃圾、医疗废物等跟居民日常密切相关的垃圾类型,梳理明确城市垃圾处理方式与途径(如图1)。

图1 城市垃圾处理系统示意图 (资料来源:作者整理)

通过乌市垃圾处理系统的构建,确定垃圾处理各环节的查漏内容。如乌市需新增建设湿垃圾处理中心、引导优化可回收资源集散场的建设、鼓励引入第三方公司提供可回收资源及有害垃圾处理的工作、鼓励衍生发展垃圾处理后端的相关产业。对于全国的小城市而言,建议先梳理构建城市垃圾处理系统,针对各环节的现状情况,制定垃圾分类补短板强弱项的内容与方向。

四、前端补齐垃圾分类收集设施硬件条件

前端重点研究居民区适应垃圾分类需求的收集点(垃圾房)改造方式。

乌市小区现有垃圾房以露天垃圾池、垃圾混合收集为主,仅个别新建小区具有封闭式垃圾房。前端收集设施简陋,改造工作量大。参考上海市垃圾收集点改造“一小区一方案、以定时定点分类投放为主,其他投放方式作为补充”的工作经验。乌市垃圾收集设施的改造行动,提出综合考虑各小区垃圾清运条件、居民投放便利程度、现有设施状况等多方面因素,确定符合小区自己的垃圾收集点改造实施方案的工作思路。总体建议为:

首先,总体统筹确定垃圾投放点的位置。按照每300~500户设定1个投放点,并根据小区居民原有投放习惯及垃圾房位置,合理确定点位。

其次,各小区确定垃圾投放模式。总体采用多种垃圾分类投放模式:①定时定点投放,根据小区规模与人口数量设定1个或几个固定投放点(垃圾房或临时点),在固定时间允许居民投放垃圾。主要适用于规模较小的普通居住区。②定时定点+误时投放,有选择性的在小区内设定误时投放点,在规定投放时间之外,居民可将垃圾投放至误时投放点。其开放时间由各小区根据需要自主安排。适用于规模较大、居住人群以年轻人为主的居住区。③定点分类投放,在各楼层、门栋口或家门口设定垃圾分类投放点,无投放时间限定,居民可全天候投放垃圾。分别适用于高层及电梯使用频率较高的居住区、规模大且物业服务到位的居住区、别墅或农村区域有保洁员上门分类收集的社区[3]。

然后,对现有垃圾房进行分类投放口的改造,要求新建、在建小区,一律按垃圾分类投放点使用需求高标准设置投放点;现有小区空间允许的,对现有垃圾池进行翻新改建或原位设置装配式垃圾厢房;对本身空间有限的小区,设置装配式垃圾厢房(如图2)。总体满足具备存储1天垃圾量的容纳能力、具备简单的垃圾桶清洗、消毒、除臭功能、设置人性化的破袋、洗手设施等条件。垃圾投放点的建筑面积宜≥10m2,具体规模以足够存放一日垃圾量的垃圾桶数量及必要的操作空间为依据。

图2 社区生活垃圾分类投放点改造示意图(资料来源:网络收集整理)

对于小城市而言,在本身可投入资金有限的条件下,垃圾投放点的改造禁忌制定一刀切式改造标准。应在城市层面制定总体的改造要求与指导性意见,在居委层面根据小区条件确定垃圾投放模式、投放点的位置与改造形式。同时,尽可能考虑方便居民使用的人性化设计。

五、中端补齐垃圾分类收运设施硬件条件

中端收运端的设施改造包括垃圾转运方式调整、垃圾收集站(中转站)改造与运输车辆配置三方面。

1、转运方式调整

乌市现有转运方式是经小型机动垃圾收集车运至垃圾收集站后,由勾臂车直运至垃圾填埋场,垃圾转运采用“收集站---填埋场”的直运方式,反应了当前多数中小城市的转运特征。结合《城市环境卫生设施规划标准》(GBT50337-2018)标准规范及实际情况确定,中小城市主要采用“垃圾收集站---垃圾处理设施”、“垃圾收集站---小型垃圾转运站---垃圾处理设施”两类垃圾转运方式。其中“垃圾收集站---垃圾处理设施”的直运方式更为普遍实用。

2、垃圾收集站(小型垃圾转运站)改造

乌市现状垃圾收集站的分布明显不均衡,相对集中分布于城区中部,而城区西部及东部新建城区明显缺乏。现有收集站间距400m以内,在逐渐升级为机动车收集的背景下,存在分布过密;收集站设施落后,采用传统地坑式导致转运能力有限;收集站建筑空间不够宽敞,机械化设备改造困难等问题。

1)调整垃圾收集站布点,在现状分布密集区,按照1-2km服务半径,将收集站改建为干/湿垃圾专用收集站;现状分布空白区,按2km服务半径规划干湿综合收集站。

2)改造垃圾收集站,改造的垃圾收集站采用小型移动式水平压缩车厢的形式。干、湿生活经垃圾收集车收集后,倾倒入车厢进行压缩,待载满后由专用拖车拉至垃圾处理设施。

考虑到原有垃圾收集点建筑开间、进深尺度有限,建议压缩车厢规模为5-10t级(如图四,具体规模可根据现有建筑空间选择)。按照每日转运频次1-2次,一个垃圾收集点转运规模10-15t。

对于城市目前的垃圾转运设施空白区域,建议引用更具新技术含量的“移动垃圾转运站”作为补充。即采购15t型安装对接系统的垃圾压缩直运车,配套使用安装对接系统的1t型或3t型垃圾压缩直运车作为前端收运车辆,在合适地点进行车车对接。通过提高机械化作业水平和工作效率,提升环卫服务水平[4]。

3、运输车辆的配置

垃圾收运方式决定运输车辆的选择与配置要求。以乌市为例,干垃圾建议采用后装式密闭车,在小区将桶装干垃圾导入压缩车后,清运至垃圾收集站(装运站)后,转移至干垃圾移动式水平压缩车厢。湿垃圾一方面可以采用装桶车,在小区以空桶换满桶,在垃圾收集站(装运站)倒入湿垃圾移动式水平压缩车厢;一方面可以跟干垃圾一样采用后装式密闭车。

转运车辆采用前文所述的移动式水平压缩车厢+专用拖车的形式,按照10-20个车厢配用一辆专用拖车的标准进行配置,提高机械车辆使用效率。

综合上述,建议中小城市的中端收运设施补短板,首先确定垃圾收集站(转运站)的布点规划,确定新建与改建点位;然后按照转运方式与现状条件确定改造方式,可采用旧空间改造或移动式转运站的形式;最后按照转运方式补充前端、中端运输车辆的配置。

六、完善补充可回收资源收运处置体系

目前,全国城镇可回收资源未纳入城市生活垃圾处理体系。以乌市为例,仅少部分品类,如衣物、纸质废品、有再利用价值的家具家电等被废品回收从业人员收回进入市场循环,大部分经济价值低的可回收资源被混入干垃圾填埋处理。

对可回收资源的处置,上海有两网融合体系实施经验。通过融合,实现生活源再生资源与其他类别生活垃圾的统一分类交投、分类收运和资源循环利用[5]。针对可回收资源,同样设置可回收物的回收服务点、中转站、集散场。但近两年实施下来,发现存在几方面的问题:1、以自由市场支撑的“摇铃大军”废品回收形式与以区政府城投环境支撑的两网回收体系同时存在,市场主体多而乱;2、“摇铃大军”的自由市场形式对两网融合的发展形成一定阻力,导致众多服务点、中转站因可回收物量少而出现空置、运营不下去等问题;3、保洁员跟“摇铃大军”为主体的前端分拣只对废金属、废纸张等具有较高回收利润的垃圾感兴趣,而利润较低的可回收物,如利乐包、外卖快餐盒、玻璃酒瓶等则往往没有分出或直接混入干垃圾。不能彻底实现垃圾分类化与资源化。4、居民的家具等大件垃圾、房屋装修垃圾等由于物流成本高、搬运麻烦、拆解费力、价值不高等原因,可回收企业回收动力不足,环卫部门收运处置也比较困难,成为垃圾分类中最难以安置的垃圾[6]。

乌市的行动计划是,按照“四边”原则,4000-4500户/处的标准,设置再生资源回收专用点位。筹备建设的再生资源循环利用交易市场项目。计划容纳70—100家再生资源回收商企按照经营回收品种、类别分区设置经营场地。将区域划分为废旧钢材区、废旧塑料区、废旧轮胎区、废旧纸壳区、废旧物资半成品存放区、废塑纸打包存放区等功能区域,实现零散收购户统一管理、废旧物资集中回收和分拣处理。

建议中小城市可回收资源处置体系的构建,以点—站—场体系全覆盖为目标,重点针对自由市场主体所不能覆盖或不愿投入的空白部分进行强弱项、补短板。

1、点:在社区加强对建筑垃圾、大件家具等大件可回收资源的清运管理。选择可利用空间建造大件家具与建筑装修垃圾暂时堆放点,由环卫部门委托企业定期进行清运。

2、站:增强对可回收资源的分拣干预。一方面,在垃圾站中转站加强可回收资源的二次分拣力度。重点对混入干垃圾的废塑料、废玻璃、废纺等物品进行分出,定期交由专业运输车辆运至可回收资源集散场;一方面,借鉴乌市做法,结合公厕与环卫休息站等多余空间设置由保洁员管理的可再生资源回收站点,集中储存、转运。

3、场:在城市层面建设运营管理可回收资源集散场。重点配置可回收资源的精细分拣、预处理功能。各类可回收资源在此进行二次精细分拣、预处理(如压缩、切割、清洗、粉碎)与分类存储、交易。

七、有害垃圾处理考虑城市间跨区联建与引入第三方服务单个中小城市无必要建设独立的危废处置中心。建议与周边市镇联合建设或者引入第三方专业有害物处置公司处理。

八、总结

中小城市生活垃圾分类和处理设施补短板,应坚持“分类”贯穿投放、收集、运输及垃圾处理的全过程。依据城市问题,针对性的进行设施完善改造。以社区垃圾分类投放点改造、分类转运设施完善配套为重点。同时,推进构建独立的可回收资源收运处理体系。