马君武英诗汉译的讹误之辩

肖 嵘,秦 川

一、引言

在近代诗歌译介中,英国诗歌(以下简称:英诗)翻译数量最多,英诗译作虽主要集中于反对封建专制、颂赞民主革命和民族解放运动的主题,但亦存在反映民生疾苦的题材[1]91-93。马君武作为中国近代重要的翻译家,“在近代翻译文学史上占有重要地位,其主要成就是他的诗歌翻译”[1]319。在《马君武集(1900—1919)》所收录马君武诗歌翻译的四份文稿中,英诗占二首,分别为《缝衣歌》和《哀希腊歌》[2]。《缝衣歌》是英国诗人胡德为推动人民反抗社会压迫而作,《哀希腊歌》则是拜伦为激起希腊抵御外敌入侵而作。马君武本人所作的诗歌体现了鲜明的时代特征和个人风格,“具有爱国情感,格律自由,语言通俗,鼓吹新学思想,宣扬民族革命思想”[3]。由此可见,马君武选取《缝衣歌》与《哀希腊歌》这两首英诗翻译,不仅迎合了当时主流译介的主题,亦贴合其所作诗歌的主旨。

据《马君武集(1900—1919)》,马君武约1903年至1905年间译《缝衣歌》,翻译拜伦的《哀希腊歌》则在1905年冬[3]7。马君武翻译的《缝衣歌》是“胡德作品的第一首中文译诗”[1]319,后亦有刘半农等人续译。《哀希腊歌》这首英诗的汉译则最早始于梁启超,梁启超在其章回小说《新中国未来记》第四回摘选其一和其三两节译之,并为其未能全译此诗而惋惜。马君武是继梁启超之后的首个全本译者,译出《哀希腊歌》全十六节,后译者还有苏曼殊、胡适、闻一多等人。梁启超曾言:“著者常发心欲将中国曲本体翻译外国文豪诗集,此虽至难之事,然若果有此,真可称文坛革命巨观”[4]82,又言:“翻译本属至难之业,翻译诗歌,尤属难中之难。”[4]83马君武不惧翻译之难,以报国为己任,在《实用主义动物学教科书》序中便表明“以为输进真实之科学于祖国,为予现在之惟一义务”[5]93。

对于近代诗歌翻译,“就其贡献及成就而言,当推苏曼殊、马君武、胡适、刘半农等人”[1]103。既然作为对近代诗歌翻译有重要贡献之人,目前关于马君武诗歌翻译研究却为数不多,且对其诗歌翻译研究存在以下不足:一是通常基于单一理论视角;二是以现代翻译规范苛责彼时的译诗;三是讨论范围主要局限于《哀希腊歌》,对另一首英诗《缝衣歌》研究不足。然而,这些不足或会带来对翻译中“讹误”的误读。本文从“讹”单字说起,通过对“讹”进行定量和定性分析,考量马君武英诗汉译二首中的“讹”,以期对近代翻译史研究有所启示。

二、马君武英诗汉译之“讹”

(一)“讹”之定义

单从字面上看,“讹”在字典中的含义即“错误”,例如“以讹传讹”[6]。单字“讹”当是硬币的其中一面,若一面为“正确”,另一面则为“错误”,即讹。钱钟书在《林纾的翻译》一文中将讹与翻译关联起来,认为翻译之讹就是译文“失真和走样的地方,在意义或口吻上违背或不尽贴合原文”[7]。廖七一则认为胡适所言的“失之讹”是指译文“没有忠实地再现原文的意义或精神”[8]。从这二者的观点来看,巧合的是钱钟书和廖七一均提到了“意义”一词,而不同的是他们还分别提到了“口吻”和“精神”。这就需要我们将“意义”与“口吻、精神”加以区分,可将“意义”理解为文字层面的“意义”,而“精神”和“口吻”则是抽象层面的意境。前者要求译文忠实地再现原文本在文字层面的意思,而后者要求译文再现原文本在抽象层面上的意境。

自马君武翻译的《缝衣歌》和《哀希腊歌》面世起,对马君武这两首英诗的汉译本不乏批评意见,主要批评其译文“讹之失”。如胡适评马译《缝衣歌》:“惟译本间有未能惬心之处,因就原著窜易数节。”[9]胡适在重译《哀希腊歌》时作译序,评马君武和苏曼殊二者译《哀希腊歌》全本译文之失:“颇嫌君武失之讹,而曼殊失之晦。讹则失真,晦则不达,均非善译者也。”[10]李思纯则认为马译诗歌“过重汉文格律,而轻视欧文辞义”[11]。但就“讹”而言,廖七一认为《哀希腊歌》在严格意义上确有不少讹误,并将其讹误概括为三类:1.改窜;2.损失与脱漏;3.添加与增益[8]。

从“讹”与翻译的关系来看,“‘讹’与‘不讹’不是二元对立,是度的问题”[12]。而本文中,这个度的参照则是考虑译文与原文意义或意境的相符。亦即是说马君武的译文是否超出了这两个层面的“讹”度。为探究此问题,本文先按照廖七一概括的三类讹误,总计马君武在字面意义上的“讹”。

(二)“讹”之计量

如前文所述,本文对“讹”在字面意义上的计量依照的是廖七一所概括的三类讹误框架,在数据统计方面,同样依照其“纯粹因误解原文而出现的误译不属于考察的对象”[8]的说明。此外,对因原诗重复而反复出现的讹误不重复累计。现将马君武译《缝衣歌》和《哀希腊歌》二诗在字面意义上的“讹”以数据化形式呈现。

依照讹误类别框架,本次计算出马译《缝衣歌》总讹误47处,其中改窜23处,损失与脱漏14处,添加与增益10处;马译《哀希腊歌》总讹误60处,其中改窜20处,损失与脱漏11处,添加与增益29处。《缝衣歌》主要倾向于改窜,其次为损失与脱漏,《哀希腊歌》主要偏向于添加与增益,其次为改窜。总体上看,因《哀希腊歌》原诗(诗行96,诗节16)篇幅长于《缝衣歌》原诗(诗行89,诗节11),自然前者总体讹误多于后者。至于损失与脱漏,译《缝衣歌》取五言诗体,译《哀希腊歌》取七言诗体,诗体字数限制大约是前者在此讹误处多于后者的缘由所在。

显然,以现代视角细究其译本,马君武的译文在字面意义上确实存在不少讹误。但若一味苛责其译本在文本字面意义上的讹误之失,或有失偏颇。实际上,译者不仅会考虑文字层面的达,在一定时期他们还会依据超文本因素进行取舍。西方翻译理论家Lefevere认为:“翻译是最明显、最具影响力的一种改写类型,因为它能够在另一种文化中建构作者和作品形象,使之超出其在原有文化中的边界。”[13]既然翻译作为一种改写活动,那么其本身不可避免会带有改、增、损。而“讹”的度量,一是考量译文是否达到了对原文在文字层面上意义的忠实,二是考量译文是否达到了对原文在抽象层面上意境的再现。从文本量化的数据来看,马君武的译诗在字面上确实未能达到完全忠实,那么其译诗在抽象的意境层面,是否能再现原文本的面貌?为探究此问题,本文从以下两个层面着手:一是考量马君武在译这两首英诗的时代背景,二是将马君武的这两首英诗与其著诗及其他关联诗歌进行文本对照分析。

三、马君武英诗汉译讹误之辩

(一)时代之辩:基于Toury规范理论之证

描述性翻译研究学者Toury认为译者在翻译过程中会受到规范的制约,并提出了初始规范(initial norms)、预先规范(preliminary norms)以及操作规范(operational norms),其中:1.初始规范要求译者在偏重原文的充分性(adequacy)翻译或遵从目标语文化规范的可接受性(acceptability)翻译二者中择其一;2.预先规范是针对在特定时间点影响文本类型选择译入特定文化或语言的翻译政策(translation policy)以及翻译的直接程度(directness of translation)这两方面的规范;3.操作规范其一是母体规范(matricial norms),即针对目标语(target language)材料的规范,因目标语作为相关原语(source language)材料的替代,所以母体规范考察翻译的完整度以及目标语材料在文本中的位置与文本的划分,其二是文本语言规范(textual-linguistic norms),即针对目标语文本选择的语言材料的规范[14]。

马君武译《缝衣歌》和《哀希腊歌》的时间范围在1903年至1905年之间,属清末翻译活动时期,亦可归于近代翻译活动时期。对于这一时期的翻译活动,高玉认为:“近代翻译文学是内化了的西洋文学”,“‘以中国调译外国意’不仅是近代翻译的普遍现象,也是普遍的原则”[15]。换言之,在这时期的翻译,多以意译为主,梁启超、马君武、苏曼殊,甚至是提倡白话文运动的胡适等译者依旧会使用中国传统文化话语体系译书著说。马君武在编译《德华字典中》作序言:“予则以为亡命异域,所以报国者,在输进西欧文明”[5]95,在《自由原理》译序中表明其翻译“词取达意,不求工丽也”[5]87。从其两处译序可以看出,马君武翻译旨在引进西欧文明,为报国所用,且译法词求达意。由此可见,其初始规范是偏向目标语规范的可接受性翻译。

梁启超在《论译书》道出译书三义之一即“译当译之本”[16]。孔慧怡指出:“清末民初的翻译活动有某些特质,例如翻译选材针对‘开启民智’的需要。”[17]而马君武择《缝衣歌》和《哀希腊歌》译之,在于《缝衣歌》原诗借缝衣女日夜不停歇地劳作,反映了底层劳动人民受压迫屈辱的生活,“开了社会抗议文学之先河”[1]319;《哀希腊歌》则在于其是为唤醒希腊人抵御外敌而作。此二诗正符合当时择本之主流,故在预先规范,马君武选择的是当时主流翻译文本选择之规范,以启民智为需要,且马君武在《哀希腊歌》译序中指明梁启超由于不懂英文,依靠其徒口述而译成此英诗二章[5]88。从此处或可看出,马君武译英诗是从原诗译起,并无中介语言文本,翻译的直接度较高。

在实际翻译操作中,孔慧怡指出了清末民初的翻译活动的另一特质,即翻译方法同样基于本土需要。处于这个时期的翻译者一方面号召学习西方,另一方面运用删节、改写和同化等手段,这二者对于这时期的译者而言并无矛盾,都是基于更新本土文化的需要[17]。在具体操作规范中,马君武选择将英诗纳入本土文化语境下,分别以五言诗体译《缝衣歌》,以七言诗体译《哀希腊歌》。美国翻译理论家Venuti曾指出:“那些意在挪用异域文本以塑造本土文化身份认同的翻译活动,常具有较高文学性,旨在孕育出新的文学运动,并通过附加特定的文学话语以建构著者主体身份。”[18]马君武英诗汉译亦是借助他国文本,将其塑造成本土形象,旨在唤醒民智,推动中华民族反抗外来侵略和压迫。

在Toury规范理论框架下,马君武在初始规范中使用的是靠近目标语文化的可接受性翻译;在预先规范迎合了当时主流翻译规范并最大程度体现了翻译的直接度;在操作规范中,马君武选取的是中国本土话语体系,以建构文本本土形象。在这一建构过程中,不可避免会存在损耗的状况。对此,英国学者Harvey指出:“译者可以通过在目标语文本中再生与原文本相似的效果,用以补偿在译入过程中原文本所损耗的效果。”[19]故马君武为补偿两种语言转换下不可避免产生的损耗,用改写、省译、添加与增益等翻译手段,达到与原文本相似的效果。关于翻译对原文本的再现,孔慧怡亦表明:“翻译其实更像摄影机的镜头,在特定的情况下要加上不同的滤光镜片,才能达到令人满意、不至‘失真’的效果。”[20]而马君武在特定时期选择特定的文本,并未介入中介语言,实际上在最大程度上保证了原文和译者的“不隔”。从总体上看,《缝衣歌》和《哀希腊歌》的文本精神是符合“当译之本”方才译之,既然其文本精神与马君武所遵循的主流翻译规范相吻合,那么抽象层面上的“讹”或无法苛责。

(二)文本之辩:基于互文性理论之证

法国学者Kristeva最早引入互文性(intertextualité)这一概念,Kristeva指出:“文本作为一种生产力,与其所处的语言是再分配的关系(破坏或建构)……文本是文本间的置换,是一种互文性:来自其他文本的若干话语在一个文本空间中相交与中和。”[21]英国学者Hatim和Mason在《语篇和译者》中提到语境三层面[22]58。

语境包括交际层面、语用层面和符号层面,其中符号层面就包括了互文性,“互文性确保各种语境域处于持续互动中,最终促成文本类型的形成”[23]。Hatim和Mason认为:“互文性是文本就其在其他相关文本中能够被识别出来的方式……互文性具有积极的作用,它意味着文本不会完全原创或特定于某一作者,而总是依赖于先前文本的存在,这些文本不仅清晰、可被识别,而且可能是影响整个体裁的一般适应条件;在此意义上的互文性能够将文本放置于相关语码和常规体系中,或以文本仿拟(imitation)、窃用(plagiarism)、引用(citation)、驳斥(refutation)以及转换(transformation)等方式出现。”[22]120-125

那么,翻译作为两种不同语境的交换,在这一交换的过程中,必然会受到互文性的影响。在不同语境下,翻译文本能够隔空呼唤,与先前或是后继文本相互照应。马君武在翻译《缝衣歌》和《哀希腊歌》时,不免会受到既定文本的影响,亦会和后继文本相呼应。因马君武大约1903至1905年译此英诗二首,故选取其1903至1905年的自撰诗进行比较。马君武在此期间创作26首诗歌,均为五言诗体或七言诗体,其中五言诗体独二篇,余下均为七言诗体。如表1,反复对比,发现其五言诗二首《地球》和《从军行》确有妙处,表1首先呈现《地球》。

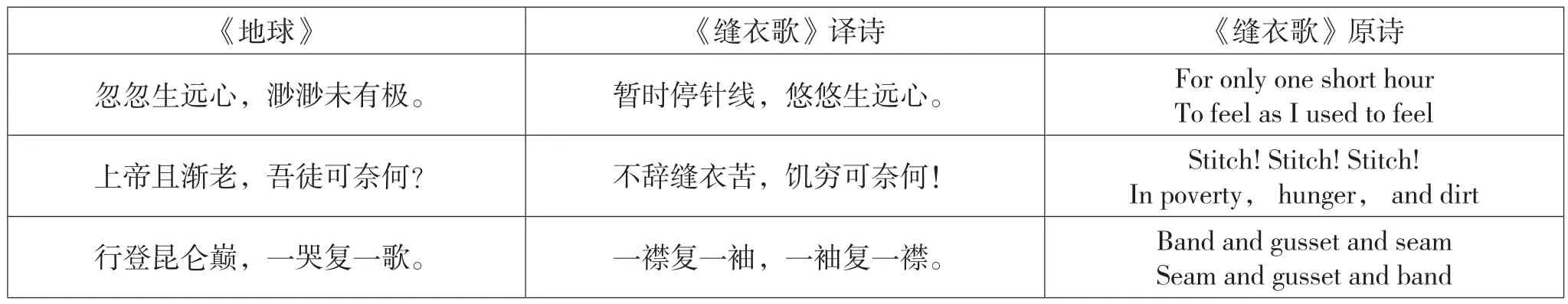

表1 《地球》[3]408和《缝衣歌》[3]433-437互文关联

如表1所示,“忽忽生远心”与“悠悠生远心”,“吾徒可奈何?”与“饥穷可奈何!”,“一哭复一歌”与“一襟复一袖,一袖复一襟”产生了极大的互文关联,结构相似,或可称之为文本间的个体置换。此外,《地球》这首诗全文基调与《缝衣歌》亦产生互文性——《地球》展现的是诗人感时伤怀,渺小卑微的形象;而《缝衣歌》展现的是缝衣女日夜不停工,肉身何其微的悲苦形象。

就单句而言:1.原诗“To feel as I used to feel”表现的是缝衣女渴望能够暂且歇息感受过去,马君武译为“悠悠生远心”恰好展现了缝衣女的这种可望不可及的悲凉,与《地球》中诗人渺茫遥不可及的心境相照应,这三者在这意义上形成了隔空呼唤。2.原诗“In poverty, hunger, and dirt”描绘的是缝衣女穷困、饥饿以及脏乱的状态,若是单纯将单字译出,“穷、饥、脏”只表现了事实,并未表现出缝衣女是被迫而沦落至此,马君武译出的“可奈何!”三字则正好在展现事实的基础上,塑造了原文作者所要展现的缝衣女之无奈处境,亦呼应《地球》中诗人悲哀无奈的处境。3.原诗“Band and gusset and seam”是三处景,即“带子、衬料、接缝”,整个是一系列的动作,表现的是缝衣女一刻不停缝衣的状况,若单译名词,则展现不出动态感,马译“一襟复一袖”恰如其分地表现了缝衣女被迫不停缝衣的状态,亦与《地球》中诗人一哭一歌的动态形成了互文关联。

《缝衣歌》与《哀希腊歌》的译诗还与马君武的另一首自撰诗《从军行》产生了互文。《从军行》是仿拟《木兰诗》而作,本文在表2节选了《从军行》和《木兰诗》首八句。

《木兰诗》勾画了木兰代父从军的英勇形象,而《从军行》则是马君武出于对木兰形象的认同,将其重构成军人告别慈母、赴战杀敌的形象。从这点上可以看出马君武非常推崇木兰这一形象。再进一步对比考察,见表3,《缝衣歌》与《哀希腊歌》的译诗也有木兰这一形象的印迹。

对比《木兰诗》和马君武英诗汉译二首,可以看出其与此二译本的互文关联。如表3所示,“唧唧复唧唧,木兰当户织”与“缝衣复缝衣,星光当窗帏”,“女亦无所思,女亦无所忆”与“死亦无所惧”,“不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑鸣啾啾”与“不闻希腊生人声,但闻鬼声作嘲鸣”均存在互文性联系。《木兰诗》展现的是木兰原是闺秀,织布于房内,后替父从军驰骋于沙场的主体形象。《缝衣歌》是受迫劳作、不敢停歇的主体形象,《哀希腊歌》是怒其不争、激其反抗的主体形象,这二者都是负向的。相反,木兰应征沙场,为国而战却是正向的。马君武呼唤木兰形象,与其译本互文关联,大抵原因有二:一是《缝衣歌》本身的创作目的是呼吁底层百姓反抗社会压迫,而《哀希腊歌》亦是为呼吁希腊人民反抗外敌入侵,二者写作目的是正向的,与木兰正向对抗形象又恰吻合;二是马君武译者本身的形象正如其仿拟《木兰诗》作《从军行》一般,亦是正向对抗的。

对照原诗:1.原诗“And work—work—work”,马君武将其具象化,并添之“复”,并未失其原文之精神,反而将原诗作者所要塑造的缝衣女展现得生动怜人,“复”字正好体现出动作的反复和重复性,并未与原文之精神背离。2.原诗“I hardly fear his terrible shape”,指的是缝衣女不怕死神的形象,马君武将其抽象化,借用《木兰诗》的叙事框架,巧妙地展现了缝衣女悲苦到无所畏惧的形象,这实际上和《木兰诗》“女亦无所思,女亦无所忆”一样,“无所思”是无可奈何才无所思,而原文缝衣女“hardly fear”亦是无可奈何方无所惧,从译文看马君武的确将这层意思展现出来了。3.原诗“What, silent still? and silent all? Ah! no;—the voices of the dead Sound like a distant torrent's fall”是《哀希腊歌》“无声”和“有声”的对比,马君武将拜伦旨在表达对无声抗敌的希腊人的愤慨与激励抽出,放入译文,与后文逝去的先祖的呐喊形成对比,加之“不闻”“但闻”以及“希腊生人”,不仅达意,还恰如其分地贴合了拜伦原诗旨在表达的情绪。

这几处互文关联恰恰是前文量化数据所计算的字面意义上的“讹之失”。但正如前文提及的互文性出现方式,马君武在此选择的其实是仿拟的方法。借用这一互文的方式,马君武尽可能地使其译文贴合原文的意境。英国翻译理论家Baker指出“仿拟”一词曾是柏拉图和亚里士多德用以描述作者对事实的仿拟行为,亦是通过对经典文本进行改写或重述的修改活动,事实上仿拟和意译几乎是等同的概念[25]。罗选民则认为衍译(同前文的“仿拟”)与意译的区别在于其在“尽量尊重原文固有形式的基础上,力求译文与原文在精神上达到契合”[26]。从上文分析可得,马君武的诗歌翻译存在创造性发挥,虽在文字层面存在讹误,但其创造性翻译并未偏离原文的意境,译本也并未失去原文的精神面貌。那么就此而言,马君武在抽象层面上的“讹”或未有失。

四、结语

本文从“讹”单字说起,通过定量和定性分析马君武英诗汉译在字面意义层面和抽象意境层面上的“讹”与“非讹”,发现马君武在字面意义层面确有多处讹误,而在抽象意境层面或未有“讹”之失。梁启超倡导诗界之革命,认为译者不应囿于字句,应该将不失原文精神作为第一要义[4]104。在考量特定时代翻译家的翻译实践,或不应局限于文本字面意义上的对照,正如廖七一所言:“翻译家并不是消极、被动的文字或意义转换器”[8],这些翻译家与其所处时代环境紧密关联。若由语言批评转向文化批评,通过考察其时代背景以及各文本与译本的关联,也许能得到不同的发现。