扶贫开发视野下的思想政治教育扶志共同体研究

王菊 徐斌 赵富雄 王丽娟

[摘 要] 2020年是全面决胜脱贫攻坚工作的关键之年,作为高校思想政治教育工作者,在党和国家的扶贫开发视野中探索教育扶贫的发力点,从习近平总书记关于构建“人类命运共同体”理念中获取“立德树人”的价值内涵,构建适合当前高校开展以扶志为内源动力的,以思想政治教育为核心的“共同体”教育扶贫长效机制,可以开启教育科学扶贫、精准扶贫、内源扶贫等扶贫新思路。

[关 键 词] 扶贫开发;教育扶贫;思想政治;共同体

[中图分类号] G717 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2021)07-0114-02

联合国秘书长古特雷斯指出:“精准减贫方略是帮助贫困人口、实现2030年可持续发展议程宏伟目标的唯一途径,中国的经验可以为其他发展中国家提供有益借鉴。”中国共产党领导下的扶贫开发战略部署,为全世界反贫困斗争贡献了中国智慧,解决了占世界人口三分之一的地区人口的贫困问题。中国的扶贫开发战略核心目标,不仅是要解决贫困人口的温饱等物质贫困问题,更重要的是在解决物质贫困问题基础上,继续精准研判贫困原因,因地制宜,从政策、教育等方面唤起贫困群体内心的源发动力,从意识深处认识到贫困原因,从行动细节增强贫困人口的反贫困能力,形成共同应对国家扶贫开发战略部署的“共同体”凝聚力。

一、我国扶贫开发思想的发展历程回顾

邓小平同志作为党的第二代领导人和改革开放的总设计师,在积极推进扶贫开发工作过程中,专门成立扶贫工作机构,安排和制定扶贫专项资金和优惠政策,对国家重点扶贫区域和人口进行专门确定,还特别制定扶贫方针;以胡锦涛同志为核心的第四代国家领导人在原有基础上继续完善国家扶贫战略政策体系,形成了从专项扶贫领域拓展到行业扶贫、社会扶贫三位一体格局,由政府主导专项政府、市场和社会协同共同推进的大扶贫工作格局;步入新时代,习近平总书记在2015减贫与发展高层论坛上针对进一步落实扶贫开发战略工作提出的“五个一批”分类施策部署,是基于国家扶贫开发历史与现实的精准研判,是将扶贫开发“共同体”理念运用到实践中的生动体现,为全社会开展直击贫困问题的扶贫工作提供了发力方向。可见,当前党和国家的扶贫开发工作已朝着精准化方向发展,一方面有利于科学指导新时代、新形势下的扶贫开发工作,另一方面也大力释放了各行业开展扶贫开发工作的潜力与活力。

二、思想政治教育扶贫扶志的思想内涵

作为高校思想政治教育工作者,针对贫困地区学生,以“立德树人”为育人根本任务,帮助其树立远大理想,坚定“四个自信”,增强“四个意识”,做到“两个维护”,对其开展以“爱国主义”为核心的民族精神和以“改革创新”为核心的时代精神为主题的理想信念教育,是对学生脱贫扶志教育的关键。

习近平总书记在党的十九大报告中提出的“人类命运共同体”理念,认清了世界百年未有之大局,指明了全体中华民族在伟大复兴征程中的思想遵循,让奋斗在教育扶贫开发领域的高校思想政治教育工作者找到了伟大的理论支撑,建构了高校思想政治教育扶贫工作体系的丰富内涵。教育部八部门印发的《关于加快构建高校思想政治工作体系的意见》进一步健全了保障“立德树人”工作的体制机制,这是“共同体”理念进一步付诸教育实践的有力证明。在此基础上,探索以扶志脱贫为核心的思想政治教育工作方式,建立从内源式扶志消除贫困的代际传递教育模式,形成脱贫扶志思想政治教育“共同体”的运作机制,是高校具体开展思想政治教育工作助力教育扶贫的重要方面。

三、思想政治教育扶志共同体构建研究

(一)思想政治教育共同体队伍建设

学生党团负责人、辅导员、思想政治理论课教师、专业课程教师构成了高等教育思想政治教育队伍。在党的十九大报告高举和平、发展、合作、共赢的伟大旗帜下,高校思想政治教育在围绕“立德树人”的中心环节开展工作过程中,应该构建思想政治教育共同体。因此,在思想政治教育共同体中,育人环境将不再局限于校园内部,家庭、社会和企业等均属于校外育人环境及其要素,都肩负着教育过程中的思想政治教育和价值引领责任。思想政治教育共同体队伍建设,是构建思想政治教育共同体的关键。

(二)思想政治教育共同体构建

教育是要面向未来社会,适应发展需求的,只有人才培养与社会分工相匹配,人才素质和文明发展相适应,才能体现出教育的最大价值。在科学社会主义伟大思想的指引下,我們在意识形态领域的人才培养和素质提升教育工作必须与实现共产主义的历史责任和时代使命同呼吸、共命运。

实现理想抱负必须脚踏实地,高校育人环境中的思想政治教育共同体构建,需深深扎根于育人工作的每一个环节,增强教育的针对性和时效性,从核心层面、指导层面和落实层面出发构建共同体。

1.核心层面

在高等教育生态中,应立足“立德树人”根本任务,坚持全方位、全员、全过程育人原则,强化思想政治教育队伍建设,有效保障一支为中国特色社会主义事业服务,有理想、有本领、有担当的专业化、职业化、专家化人才队伍。

思想政治教育共同体的核心层面,基于立根固本,坚定理想信念教育和思想价值引领,激发学生“学而信、学而思、学而行”的内源发展动力,从学生的兴趣、情感、态度、协作、文化(民族文化和家庭文化背景)、价值观等方面出发,通过团队建立、小组拼合的形式开展学习,共同参与思想政治教育过程,构建以促进大学发展为中心的思想政治教育共同体。

2.指导层面

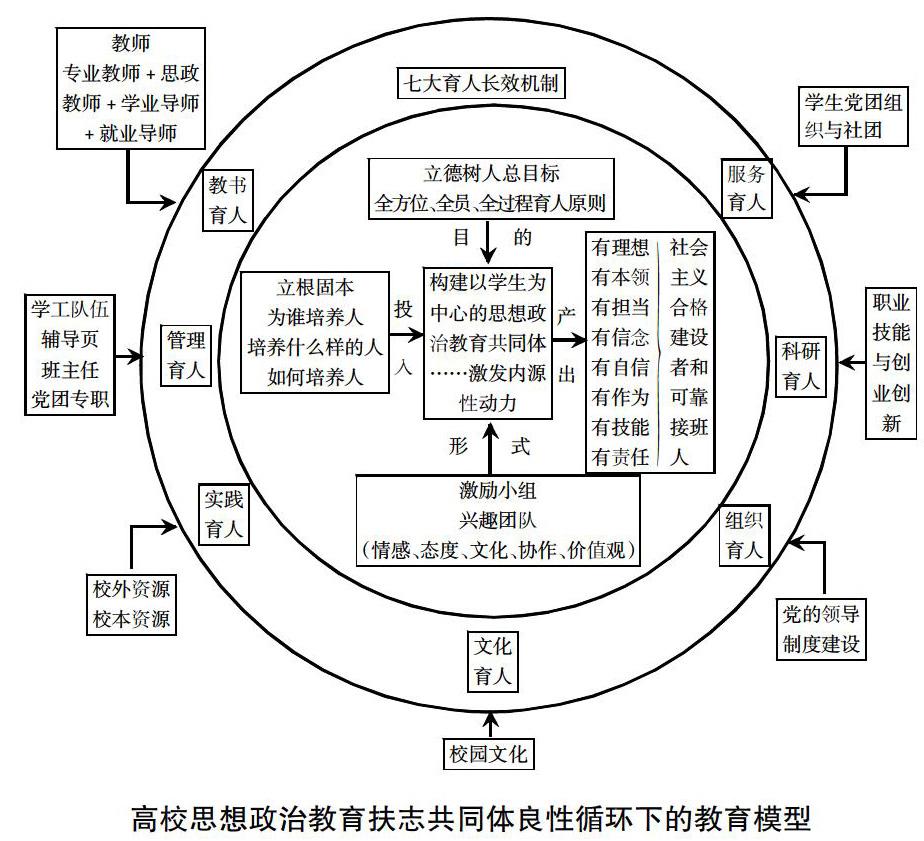

全员、全过程、全方位育人是高校思想政治工作的基本原则,为形成长效工作机制,需要从教育育人、科研育人、实践育人、管理育人、组织育人、服务育人、文化育人七个方面着手,形成高职思想政治教育共同体的指导层面。

思想政治教育共同体的指导层面,需要全面、稳定的可持续性长效工作机制发挥保障作用。有助于牢固树立师生的“四个意识”和全面树立“四个自信”,推进中国特色社会主义理论体系进课堂、进头脑,推进社会主义核心价值观内化于心、外化于行,增强思想政治工作内容的针对性和时效性、方法的科学化和精细化。

3.落实层面

思想政治教育共同体的落实层面,在校内和校外育人环境和育人要素的通力配合下,形成有利于高校教育生态平衡的“共轭效应”。落实层面主要依靠一是党委领导,落实全面从严治党,把党的建设贯穿共同体建设始终,牢牢掌握领导权;二是专业教师、思想政治理论课教师、哲学社会科学课程教师和专业课教师共同肩负思想政治教育和价值引领工作;三是辅导员、班主任、党团专职学工队伍做好学生的教育管理工作;四是校外家庭、社会组织、企业结合校内校本资源,充分挖掘职业教育与社会发展相辅相成的教育资源和教育模式;五是校园文化建设方面积极建设体现社会主义办学方向、时代特征和学校特色的校园文化,构建风清气正的校风、教风和学风;六是学生党团组织及社团充分发挥自我管理、自我服务、自我教育、自我监督功能。

四、思想政治教育扶志共同体构建对高校开展教育扶贫的重要意义

(一)确保教育的社会主义方向

高等教育应始终立足于“为党育人,为国育才”的政治基石之上。在中国特色社会主义事业进入新时代,决胜全面建成小康社会和开启社会主义现代化建设的伟大征程中,教育是国家发展的巨大潜力。思想政治教育共同体构建能够确保高等教育的社会主义育人环境。

(二)培养具有坚定信念的社会主义合格建设者和可靠接班人

思想政治教育共同体构建能够让接受教育的青年一代铸牢理想信念的铜墙铁壁,树立正确的世界觀、人生观和价值观;能够点亮青年人理想信念的灯塔,激扬青春梦想,照亮前行的道路,成为能够肩负历史使命和时代责任的可爱、可信、可为的新时代人才。

(三)主动融入党和国家构建人类命运共同体建设事业

教育扶贫视野下的思想政治教育共同体构建,能够积极融入党和国家扶贫开发战略,推进构建人类命运共同体建设事业,能够为既希望加快思想政治教育发展显实效又希望为教育扶贫提供内源动力的高校校提供了全新选择,开启教育科学扶贫、精准扶贫、内源扶贫等扶贫新思路。

参考文献:

[1]习近平在全国高校思想政治工作会议上的讲话[N].人民日报,2016-12.

[2]郑永廷.把高校思想政治工作贯穿教育教学全过程的若干思考:学习习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上的讲话[J].思想理论教育,2017(1).

[3]教育部等八部门印发《关于加快构建高校思想政治工作体系的意见》[Z].2020-05.

编辑 张 慧