是什么成就了经典的图书封面?

〔英国〕克莱尔·索普

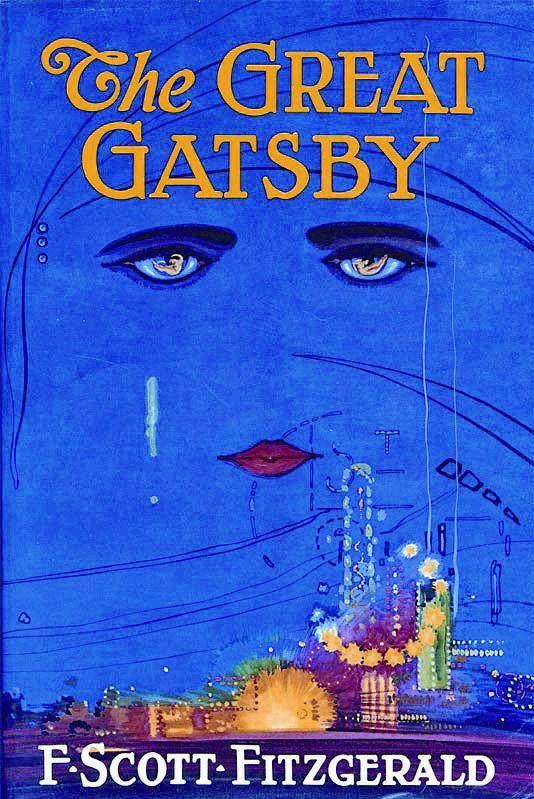

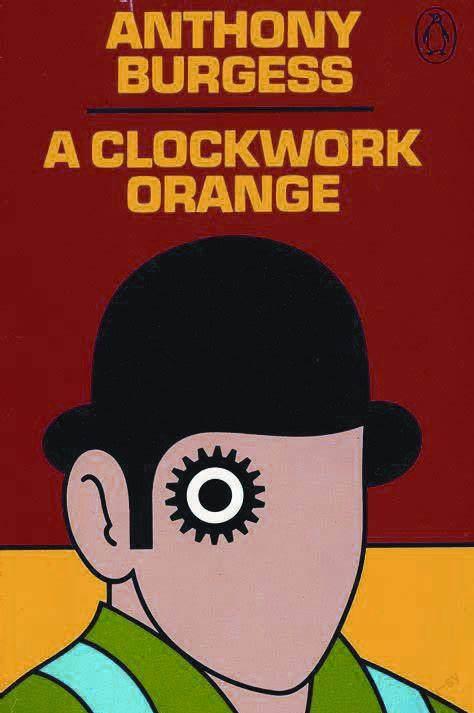

一双眼睛和红唇飘浮在午夜的空中,下面是纽约璀璨的灯光,这是《了不起的盖茨比》的封面。一個半人半魔的头像是布莱特·伊斯顿·埃利斯《美国精神病人》的封面。一圈轮齿表示一只眼睛,这是《发条橙》的封面。一对橙色侧脸出现在大卫·尼克尔斯《一天》的封面上。第一版《哈利·波特》封面上有大幅彩图。

一本好书会让我们长期记住,而其封面常常也会被记住。有个广为人知的说法是,不要凭装饰图书的封面判断一本书,但是绝大部分读者都知道,实际上我们总是以封面来判断一本书。封面上的所有元素,包括字体、图案和颜色,都可以告诉我们书中可能有什么,或没有什么。书店里,读者想找风格阴郁的反乌托邦小说,就不可能被色彩淡雅、有衬线字体(指西文字体中附在字母主线端的短细线,如I的上下短横线,T的左右短细线。——编注)的封面吸引过去。

封面是快速传达作品风格的方式,但好的封面不止于此。好的封面赋予图书个性。好的封面能让你第一眼见到这本书就拿起来,买下放到书架上,提醒你这本书对你而言的意义。“当你在读一本书时,这本书实实在在地陪伴着你,”费伯出版社的创意总监唐娜·佩恩说,“纸质书放在你的包里,拿在你的手上,摆在你的床头柜上。”

十几年前电子书兴起,对纸质书造成威胁。但是出版社奋起反抗,把图书做得比以前更美观,更有手感。字体变得更醒目,颜色更明亮,纸张质感更好,用上了击凸、烫金工艺,采用布面装订,扉页精美。书被放在书店展览桌上和橱窗里,变成大家渴望拥有的物品,就此,书店也成为消磨时间的空间,不再只是购书场所。

与此同时,也许甚至就是因为这个原因,越来越多人开始在社交媒体上晒出图书照片:放在咖啡杯边上,躺在挺括的羽绒被面上,搭在太阳椅边沿,或颇具艺术感地随意码成堆。一本书越上相,你就越可能发现它在你的动态里到处都是。新冠肺炎疫情暴发和隔离期间,纽约公共图书馆甚至邀请大家重现自己最喜欢图书的封面。

这一切说明封面设计比以往更重要。佩恩说:“我认为,当下人们确实再次把封面作为一种艺术形式来欣赏,而封面设计者也在努力提高自己的设计水平。”那么,什么样的封面才是优秀的?“对我们来说,好的封面能让读者产生某种反应。一个封面可能不会让每个人都喜欢,但可能会让每个人都谈论它。我们从不设计平庸的封面。”

成功的封面可以传达图书内容。“如果你面对的一本书是发自灵魂深处、大胆而冒险的写作,在封面上体现出来才是关键。”佩恩设计了伊弥尔·麦克布莱德的《女孩是半成品》的封面,并以此为例解释设计理念:“苹果和有点腐烂的湿纸张所具有的象征意义,加上那种字体,让人感觉这个封面很自然地就融入阅读体验里。”

佩恩表示,设计真实反映图书内容的封面,和设计让人印象深刻的封面同等重要。“你可以出版一本书,封面非常漂亮,让人相信这个封面代表着某种类型的写作,如果阅读体验和封面体验非常不同,则让人感觉有些失望。出版社就没有为这本书找到合适的读者。”

乔恩·格雷从事图书封面设计20多年,曾为多位作家的作品设计封面,其中包括扎迪·史密斯、萨莉·鲁尼、萨尔曼·鲁西迪、大卫·福斯特·华莱士。他认为如今设计合适封面的压力比以前更大。他说:“书店里的书品类繁多。宛如一场拥挤的聚会,在人群中你一直想引人注目。让一本书的封面产生视觉冲击,并让人拿起来翻翻,是越来越难了。”

格雷说,不只是在实体书店里图书要引人注目,在网络上也是一样,不论是在社交媒体上还是购书网站上,都得有视觉冲击力。“图书的线上营销和网络媒体推介带来了新趋势,即实体书的封面色彩要超饱和、更明亮,使用荧光和独特的色彩,浓度饱和的图案配上白色文本。如今,印刷品被要求和明亮的屏幕相媲美。”

格雷早期最成功的封面设计是2002年出版的乔纳森·萨福兰·福尔的《了了》。“从这次开始,我把图书当成独特的物品来设计。这是我第一次真正考虑封面要体现内容,而非只是某种表现形式。”格雷手绘字体产生的影响仍然可以在其他书的封面设计中见到,尽管他从没想过再重复这种设计。“我一直都试图让每本书凸显个性,与众不同。我希望不要太风格化,如果人们看不出封面是我设计的,我真的会很开心。”

他早早地拿到书稿,通读一遍以确保全面正确地理解文本,再拿出设计理念。有时候作者自己会有清晰的概念,想要什么样的封面,比如扎迪·史密斯。“她要的东西非常形象化,她自己很清楚喜欢什么。”格雷说,“她会对我说,‘我一直都在考虑这个或‘我们能否试试类似这样的东西。她给你一种气氛和口味,让你自由发挥。这样工作起来是一种乐趣。”

不只是新书的封面设计让人苦恼。越来越多出版社以重新设计封面或用特别版护封的方式再版经典图书。经典唱片的封面可能已经固化在人们心中,但图书的封面往往可以尝试改变。为了庆祝30周年社庆,Vintage出版社以新封面再版了它十大畅销书里的《杀死一只知更鸟》和《使女的故事》。

费伯出版社和利宝百货公司合作,以独特的布面装帧出版了它的一些经典图书。希拉里·曼特尔的《狼厅》及续集《提堂》重新设计了封面,配合“都铎三部曲”里第三部《镜与光》的发售。企鹅经典系列出版了一套科幻小说丛书,共计十本,每本的新封面以线条画为主,图案来自包括毕加索、勒·柯布西耶、赫伯特·拜耶等在内的名家画作。企鹅出版社艺术总监吉姆·斯托达特对此的说法是:“绘画能够清晰地传达这些故事深处人类与生俱来的动机,无论其写作风格是实验性的、幽默的还是惊悚的。”出版社像选择作者一样选择封面设计者:“他们能通过不一样的、通常充满想象力的方式来呈现现实。”

佩恩认为,为经典小说设计新封面也是一个机会,让小说得以展现之前没有被认识到的一面。她说:“每天出版那么多书,其中重要的工作就是让那些经典作品重新回到店内最前面的展示位,一个新封面有助于重启经典。”

格雷设计了两位作家的书的新版本:杰罗姆·大卫·塞林格的几本小说和西尔维娅·普拉斯的《钟形罩》,后者的封面设计受到第一版封面同心圆的启发。“想要设计好是有压力的。《钟形罩》的封面我只想试一次,所以不能犯错。”

设计一本名著图书本身就面临诸多挑战。在你之前已经有几十个封面在读者心中留下印记,这不只是意味着得找个新视角去设计。“你要设计的东西已经打响了知名度,人们早已对它产生强烈情感,你还在和基金会共事,他们想要保护作家的遗产。”塞林格在作品合同中有个条款,即其作品封面上只能出现他的名字和书名,不能有图片、引用和广告语。

一本书在深受读者喜爱后,任何新的封面都會惹恼一些人。2013年费伯出版社出版了《钟形罩》50周年纪念版,封面是一幅一个女子在粉底盒小镜子前补妆的图片。对新封面的看法褒贬不一,有些人批评出版社想把此书重新包装为年轻女性文学,出版社发表辩护声明:“我们喜欢这个封面。发行后的销量显示新读者以我们希望的方式认可了这个封面。”

有些图书虽然封面不受待见,但依然畅销。埃琳娜·费兰特广受好评的畅销书“那不勒斯四部曲”,记录了两个那不勒斯女人60年的友谊,已经有很多文章解释为什么这四部曲的封面看起来像贺曼公司的贺卡了。作者也不都是自己图书封面的粉丝。2015年,在新发现的一封阿加莎·克里斯蒂给她文学代理人的信中,她表示自己不喜欢《柏棺》(又译《H庄园的午餐》。——译注)的封面,批评它“平庸而糟糕”,请求把它变回纸浆,回炉再造。

佩恩认为,如此坚定的看法正说明封面有多么重要。“听到读者的喜爱之声总是让人欣喜。能得到反馈也总是让人高兴,即使并非所有反馈都是正面的。如果你设计的每个封面每次都受人欢迎,这意味着你的设计从没有冒过险。其实,令人失望的封面都是走相对安全的路线的。”

还有几位作家在格雷的愿望清单上,包括艾丽丝·默多克、约翰·斯坦贝克和雷蒙德·卡佛,但是他说,如果是自己的作品换了新封面,他并不觉得有多了不起。话虽如此,看到书出来,就是一件好事,无论是在Instagram上,还是发现有人在公共交通工具上阅读它。

“看到人们在地铁上阅读的书或是在商店橱窗里陈列的书是我设计的封面,我依然感到激动。”他说,“尽管相反的情形是,走进一家慈善义卖商店,发现我过去设计的所有作品都放在那里。”