父母严厉管教与儿童焦虑的关系:家庭亲密度的中介作用 *

翟培鑫 胡玉香 刘 莉

(山东师范大学心理学院,济南 250014)

1 引言

焦虑是一种以生理性紧张的躯体症状和对未来的担忧为主要特征的负面情绪状态(Barlow,2002)。已有研究发现,大约有10% 的美国儿童达到焦虑障碍的诊断标准(Copeland, Angold,Shanahan, & Costello, 2014)。中国儿童青少年焦虑障碍检出率高达20.31%~26.70%(傅小兰, 张侃,2019)。作为儿童群体中发生率较高的一种情绪障碍,焦虑对儿童适应有重要影响(马月, 刘莉, 王欣欣, 王美芳, 2016)。因此,探讨儿童焦虑的影响因素,对于减轻儿童焦虑症状、促进儿童心理健康发展具有重要意义。

Bronfenbrenner(1979)的人类发展的生态系统理论指出,发展是人和环境交互作用的结果。儿童直接体验的环境(微系统)才能最直接地影响儿童适应。其中,家庭作为儿童直接体验的一种主要微系统环境,对儿童心理适应(如焦虑)尤为重要。例如,作为一个重要的家庭微系统因素,父母严厉管教与儿童焦虑状况关系密切(Wang,Wang, & Liu, 2016)。

父母严厉管教是世界范围内普遍存在的一种管教方式。其中,心理攻击和体罚是发生率最高的两种严厉管教行为(Wang et al., 2016)。对世界各国父母严厉管教的统计发现,在测查前一年有73.11%~88.60% 的父母使用过心理攻击,有28.00%~84.00%的父母使用过体罚(Lansford &Deater-Deckard, 2012; Wang et al., 2016)。Lansford等(2014)调查了8 个国家共1196 名儿童,结果发现,父母体罚与儿童焦虑存在显著正相关。Wang等(2016)对1971 个中国家庭的研究也发现了父母严厉管教与儿童焦虑的正相关关系。

然而,已有研究大多仅关注父母严厉管教与儿童焦虑的关系,鲜有研究对二者间关系的作用机制进行深入探讨。仅有的几项相关研究大多从个体因素层面对二者间的关系机制进行考察,发现了一些儿童因素(如儿童自尊、HPA 轴活动)和父母因素(如母亲失望情绪)在二者间关系中起重要作用(王美芳, 刘莉, 金英娣, 2015; Clarke et al., 2007; Liu & Wang, 2020)。然而,已有研究较少探讨家庭关系因素在二者关系中的作用。有研究指出,家庭关系可能是影响父母严厉管教与儿童适应间关系的重要因素(Lee & Watson, 2017;Xing & Wang, 2017)。据此,本研究推测,家庭关系层面的因素(如家庭亲密度)可能在父母严厉管教与儿童焦虑的关系中起重要作用。

家庭亲密度是衡量家庭关系的一个重要维度,是指各家庭成员通过家庭内部的归属感和认同感来表达的亲密感,同时也是家庭成员之间的情感纽带(Johnson, Lavoie, & Mahoney, 2001)。首先,家庭成员之间的互动模式可能影响家庭亲密度。例如,有研究显示,体罚等攻击性教养方式与家庭亲密度存在显著负相关(Carvalho,Fernandes, & Relva, 2018; Lee & Watson, 2017)。其次,研究发现,家庭亲密度可能在一定程度上减轻儿童焦虑等内化问题(王美芳, 张燕翎, 于景凯,邢晓沛, 2012; Priest & Denton, 2012)。基于此,本研究推测家庭亲密度可能在父母严厉管教与儿童焦虑间起中介作用。

值得注意的是,已有研究大多仅考察父母一方的严厉管教与儿童的关系(Lee, Perron, Taylor, &Guterman, 2011),或将父母双方作为整体进行考察(Laskey & Cartwright-Hatton, 2009),鲜有研究分别考察父亲和母亲教养方式的不同作用。仅有的几项相关研究表明,父母严厉管教与儿童焦虑的关系及其作用机制可能存在性别差异。例如,Wang 等(2016)研究发现,相比父亲体罚,母亲体罚对儿童焦虑的影响更大。另有研究发现,母亲拒绝(而非父亲拒绝)在父母焦虑与儿童焦虑之间起中介作用(马月等, 2016)。父母双方的严厉管教与儿童焦虑间关系及其机制的不一致性提示,有必要考察父亲和母亲严厉管教各自与儿童焦虑的独特关系。此外,家庭系统理论认为,家庭是一个复杂的、有组织的系统,父亲和母亲在管教儿童时,既各自为政,又相互影响(张秀慧,王美芳, 刘莉, 2020; Cox & Paley, 2003)。因此,从家庭系统的角度出发,在同一模型中考察父亲和母亲严厉管教与儿童焦虑的关系,不仅更符合家庭成员间的真实关系状况,而且能同时考察父亲和母亲管教与儿童发展间关系的关联性和差异性。鉴于此,本研究拟在家庭系统理论的视角下,在同一模型中同时考察父母双方的严厉管教行为(心理攻击/体罚)与儿童焦虑的关系,以及家庭亲密度在二者关系中可能的中介作用,并在此基础上进一步探讨儿童性别在这一中介效应中的调节作用。

2 研究方法

2.1 被试

采取整群抽样法,选取济南市一所普通小学的642 名4~6 年级的小学生为被试,回收有效问卷605 份(男生304 名,女生301 名),问卷有效率为94.24%。其中,四年级166 名(10.10±0.31 岁),五年级265 名(11.07±0.34 岁),六年级174 名(12.03±0.30 岁)。

2.2 研究工具

2.2.1 父母严厉管教(心理攻击/体罚)量表

采用亲子冲突解决策略量表(C T S P C)(Straus, Hamby, Finkelhor, Moore, & Runyan, 1998)中文修订版的心理攻击和体罚分量表测量小学儿童在最近一年内分别经历父亲、母亲严厉管教的情况。本量表采用7 点计分方式,各分量表所有项目的总分即为严厉管教频繁性得分。总分越高,表明越频繁。已有研究表明,该量表的中文修订版具有较高的信效度(宋占美, 王美芳, 王芳,2019)。本研究中,父亲心理攻击、父亲体罚、母亲心理攻击和母亲体罚分量表的Cronbach’s α 系数分别为0.75、0.83、0.77 和0.83。

2.2.2 儿童焦虑量表

采用Spence 儿童焦虑量表中文版(Spence,1997)测查小学儿童的焦虑情况。该量表共有44 个项目,由分离焦虑、躯体伤害恐惧、社交恐惧、惊恐障碍、强迫冲动障碍和广泛性焦虑6 个分量表构成。该量表采取0~3 的4 点计分,各分量表项目的总分作为各焦虑亚型的得分。得分越高,表明儿童焦虑水平越高。已有研究发现该量表的中文版具有较理想的信效度(宋占美等, 2019;王美芳等, 2015)。本研究中,总量表的Cronbach’s α系数为0.94,各分量表的Cronbach’s α 系数在0.70~0.90 之间。

2.2.3 家庭亲密度问卷

采用费立鹏等(1991)修订的家庭亲密度与适应性量表第二版(FACESⅡ-CV)中的家庭亲密度分量表测查小学儿童家庭亲密度水平。该分量表共有16 个项目,采用1~5 的5 点计分法,所有项目的总分即为家庭亲密度得分。得分越高,表明家庭亲密度的水平越高。在本研究中,家庭亲密度分量表的Cronbach’s α 系数为0.91。

2.3 数据处理

采用SPSS24.0 和AMOS24.0 进行描述统计、相关分析和有调节的中介分析。

3 结果

3.1 共同方法偏差检验

采用Harman 单因素检验法(周浩, 龙立荣,2004)对数据进行共同方法偏差检验。结果发现,特征根大于1 的因子共有17 个,且最大因子方差的解释率为20.40%,小于40%的临界标准,说明本研究不存在严重的共同方法偏差。

3.2 小学儿童焦虑的基本特点

对儿童焦虑的6 个维度进行2(儿童性别:男、女)×3(年级:四年级、五年级、六年级)的多因素方差分析(MANOVA)。结果表明(见表1),儿童焦虑各症状的性别主效应(Fs<1.23,df=1,ps>0.05),年级主效应(Fs<1.70,df=2,ps>0.05)以及性别与年级的交互效应(Fs<0.81,df=2,ps>0.05)均不显著。

表 1 儿童焦虑的描述统计结果

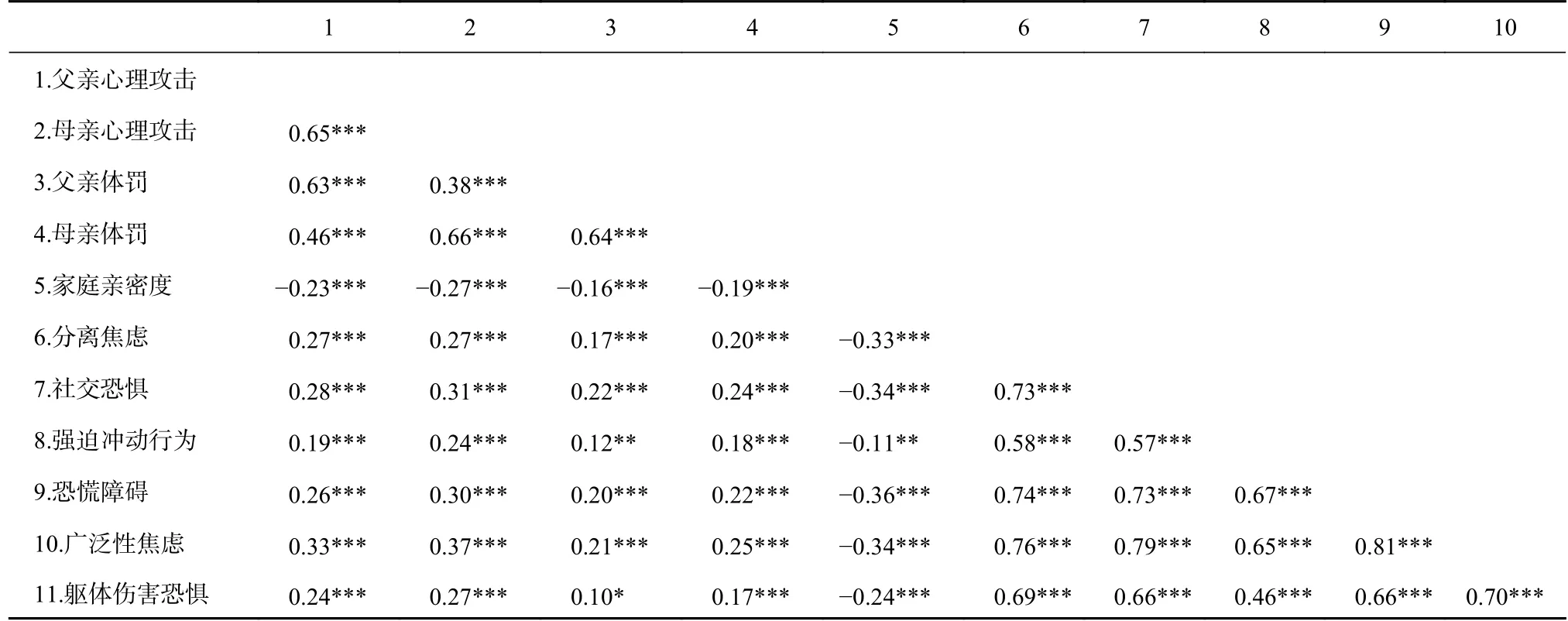

表 2 各变量之间的相关

3.3 父母严厉管教、家庭亲密度与儿童焦虑的相关分析

相关分析结果表明(见表2),父母心理攻击和体罚与儿童焦虑各维度均呈显著正相关(rs>0.10,ps<0.05),与家庭亲密度均呈显著负相关(rs<−0.16,ps<0.01),家庭亲密度与儿童焦虑各维度均呈显著负相关(rs<−0.11,ps<0.01)。

3.4 父母严厉管教与儿童焦虑:家庭亲密度的中介效应

构建结构方程模型, 采用偏差矫正的Bootstrap 法(抽取5000 次)分别检验家庭亲密度在父母严厉管教的两种方式(心理攻击/体罚)与儿童焦虑之间的中介效应。其中,年级为控制变量,父母心理攻击和体罚是外源潜变量,是模型中的自变量,分别以心理攻击和体罚分量表的各项目为观测指标。儿童焦虑为内生潜变量,是模型中的因变量,以六个维度得分为观测指标。之后,进一步采用多群组结构方程模型考察中介效应是否存在儿童性别差异。

3.4.1 父母心理攻击与儿童焦虑:家庭亲密度的中介效应

首先检验父母心理攻击对儿童焦虑的直接效应,结果显示(见图1),模型拟合良好:χ2/df=2.26,RMSEA=0.05,CFI=0.98,TLI=0.97。父亲和母亲心理攻击均能显著正向预测儿童焦虑(β父亲=0.17, β母亲=0.29,ps<0.05)。在直接效应模型基础上,加入家庭亲密度这一中介变量,结果表明(见图1),模型拟合良好:χ2/df=2.64,RMSEA=0.05,CFI=0.97,TLI=0.96。父母心理攻击与儿童焦虑之间的路径系数降低(β父亲=0.14, β母亲=0.23,ps<0.05),但依然显著。父母心理攻击显著负向预测家庭亲密度(β父亲=−0.13, β母亲=−0.23,ps<0.05),家庭亲密度显著负向预测儿童焦虑(β=−0.26,p<0.001)。父亲和母亲心理攻击通过家庭亲密度影响儿童焦虑状况的95% 的置信区间分别为[0.004, 0.07]和[0.02, 0.10],不包含0。这一结果表明,家庭亲密度在父亲和母亲心理攻击与儿童焦虑之间均起显著的中介作用。

3.4.2 父母体罚与儿童焦虑:家庭亲密度的中介效应

首先检验父母体罚对儿童焦虑的直接效应,结果显示(见图2)模型拟合良好:χ2/df=2.64,RMSEA=0.05,CFI=0.97,TLI=0.96。母亲体罚显著正向预测儿童焦虑(β=0.25,p<0.01),但父亲体罚对儿童焦虑的直接效应不显著(β=0.08,p>0.05)。在直接效应模型基础上,加入家庭亲密度这一中介变量,模型拟合良好,χ2/df=2.82,RMSEA=0.06,CFI=0.96,TLI=0.95。母亲体罚仍然可以显著预测儿童焦虑(β=0.19,p<0.01),但系数有所下降。母亲体罚显著负向预测家庭亲密度(β=−0.18,p<0.01),家庭亲密度显著负向预测儿童焦虑(β=−0.32,p<0.001)。母亲体罚通过家庭亲密度影响儿童焦虑的95%置信区间为[0.02, 0.10],不包含0,表明家庭亲密度在母亲体罚与儿童焦虑之间起显著的中介作用。在加入中介变量之后,父亲体罚对儿童焦虑的直接效应仍不显著(β=0.06,p>0.05),且父亲体罚不能显著预测家庭亲密度(β=−0.07,p>0.05)。家庭亲密度通过父亲体罚影响儿童焦虑的中介作用的95%置信区间为[−0.02, 0.06],包含0,表明家庭亲密度在父亲体罚与儿童焦虑之间不起显著中介作用。

图 1 家庭亲密度在父母心理攻击与儿童焦虑间的中介作用模型

3.4.3 中介效应的儿童性别差异

采用多群组结构方程模型进一步考察家庭亲密度在父母严厉管教(心理攻击/体罚)与儿童焦虑关系中的中介作用是否存在儿童性别差异。结果发现(见图1、图2),各中介模型均存在显著的儿童性别差异(Δχ2s>2.30,ps<0.001)。进一步检验发现,母亲严厉管教(心理攻击/体罚)对家庭亲密度的负向预测作用在女孩组比在男孩组中更强(男孩: β心理攻击=−0.18,p<0.05, β体罚=−0.06,p>0.05; 女孩: β心理攻击=−0.30, β体罚=−0.27,ps<0.01),而父亲严厉管教(心理攻击/体罚)对家庭亲密度的负向预测作用在男孩组比在女孩组中更强(男孩: β心理攻击=−0.15, β体罚=−0.10,ps>0.05; 女孩:β心理攻击=−0.08, β体罚=−0.03,ps>0.05)。此外,父亲严厉管教(心理攻击/体罚)对男孩焦虑的正向预测作用比女孩更强(男孩: β心理攻击=0.17, p>0.05,β体罚=0.21,p<0.05; 女孩: β心理攻击=0.13, β体罚=−0.14,ps>0.05)。母亲体罚对女孩焦虑的正向预测作用高于男孩(男孩: β=0.08, p>0.05; 女孩: β=0.32,p<0.01),而母亲心理攻击对女孩焦虑的正向预测作用低于男孩(男孩: β=0.26, p<0.01; 女孩: β=0.19,p>0.05)。家庭亲密度对女孩焦虑的负向预测作用显著高于男孩(男孩: β心理攻击=−0.20, β体罚=−0.27,ps<0.01; 女孩: β心理攻击=−0.32, β体罚=−0.37,ps<0.001)。

图 2 家庭亲密度在父母体罚与儿童焦虑间的中介作用模型

4 讨论

本研究在家庭系统理论的视角下,考察了父母双方的严厉管教行为(心理攻击/体罚)与儿童焦虑的关系,以及家庭亲密度在二者关系中可能的中介作用。结果发现,家庭亲密度在父母心理攻击和母亲体罚与儿童焦虑之间起显著中介作用,且家庭亲密度的中介作用存在显著的儿童性别差异。具体讨论如下。

4.1 父母严厉管教与儿童焦虑:家庭亲密度的中介作用

本研究发现,父母心理攻击和母亲体罚既可能直接增加儿童焦虑,也可能通过降低家庭亲密度间接增加儿童焦虑。一方面,父母心理攻击和母亲体罚可以直接预测儿童焦虑。这可以由父母接受–拒绝理论(Rohner, 2004)解释,儿童可能会将父母严厉管教解释为父母对自己的拒绝,并因此产生焦虑。另一方面,父母心理攻击以及母亲体罚可以通过降低家庭亲密度间接增加儿童焦虑。原因可能在于,父母心理攻击和母亲体罚可能是家庭关系中的一种不和谐因素,会对夫妻关系和亲子关系造成不良影响(Zvara et al., 2015),并导致整个家庭的家庭亲密度下降。家庭亲密度的下降可能会从两个方面影响儿童焦虑水平。首先,家庭亲密度下降会导致儿童得到的家庭成员支持数量和支持程度下降,当面临压力因素时,他们更容易产生焦虑(从恩朝, 吴彦, 徐一峰,2019)。第二,家庭亲密度下降会使儿童感受到一系列威胁(如担心家庭关系破裂)从而使其焦虑水平升高。

与上述结果不一致的是,本研究发现,父亲体罚对儿童焦虑的直接和间接效应均不显著。原因可能在于,首先,在当前中国社会,母亲仍是儿童的最主要教养者(Wong, Chen, Goggins, Tang, &Leung, 2009)。与母亲相比,父亲接触孩子的时间和机会更少(杜凤莲, 王文斌, 董晓媛, 2018)。其次,父亲严厉管教的频繁性比母亲更低,因此其对孩子造成负面影响的可能性也更小。最后,父亲体罚的频繁性显著低于心理攻击(Wang et al.,2016)。因此,在父亲参与程度较低的情况下,低频繁性的父亲体罚可能更不足以直接引发儿童焦虑。同时,低频繁性的父亲体罚可能也不会对家庭亲密度产生显著影响,从而间接影响儿童焦虑。

4.2 儿童性别的调节作用

本研究发现,家庭亲密度的中介效应存在显著的儿童性别差异。具体而言,父亲严厉管教对男孩焦虑和家庭亲密度的预测作用更强,而母亲严厉管教对女孩家庭亲密度的预测作用更强,母亲体罚对女孩焦虑的预测作用更强。这一结果总体上支持了同性别假设,即当父母对同性别儿童(父亲对儿子,母亲对女儿)实施严厉管教时,负面影响可能会更大(Deater-Deckard & Dodge,1997)。原因可能在于,基于性别具体化社会学习模型,儿童更可能将同性别家长视作行为榜样(Deater-Deckard & Dodge, 1997),因此他们可能更在意同性别父母的教养行为(Wang, Xing, &Zhao, 2014)。当同性别父母实施严厉管教时,儿童更可能将其视为父母拒绝自己或不爱自己的表现,从而影响其对家庭亲密度的感知,并产生焦虑情绪。此外,较之男孩,家庭亲密度对女孩焦虑的负向预测作用更强,这可能是由于女孩对家庭关系的感知更加敏感。因此,当家庭亲密度下降时,女孩会比男孩感受到更多威胁,从而导致更高的焦虑水平。

然而,与大多数研究结果不一致的是,本研究发现母亲心理攻击对女孩焦虑的正向预测作用显著低于男孩。其原因可能有以下两点。第一,由于母亲更多地参与女孩的教养(Simons, Whitbeck,Conger, & Wu, 1991),且在传统的中国家庭中,女孩较男孩更多地协助母亲处理家庭事务(Wang et al., 2014)。因此女孩可能比男孩更了解母亲,她们更容易质疑母亲心理攻击语言中的行为是否会真实发生。当儿童产生这一质疑时,母亲心理攻击对其焦虑的影响会随之下降(Yau, Smetana, &Metzger, 2009)。因此较之男孩,母亲心理攻击对女孩焦虑的预测作用可能更弱。第二,尽管父母严厉管教对同性别儿童的负面影响更大,但是也有研究显示,母亲对女孩实施心理攻击的频繁性显著低于男孩(Wang & Liu, 2018)。因此,低频繁性的心理攻击也可能是母亲严厉管教对女孩焦虑影响更小的一个原因。

4.3 研究的贡献、局限与展望

本研究从家庭系统角度出发,深入考察了父亲和母亲的严厉管教对儿童焦虑的影响及其作用机制,从家庭系统的视角为提高家庭关系质量、缓解儿童焦虑提供了一定的科学依据。本研究认为,采取有效措施营造良好的家庭氛围,提高家庭亲密度,同时鼓励父母采取鼓励、温情等积极的管教策略,减少严厉管教行为将有助于缓解儿童焦虑,促进儿童的身心健康发展。

尽管如此,研究仍然存在一些局限。首先,数据主要来自儿童报告,单主体报告可能带来一定的数据偏差。未来研究可以采用多主体报告的方法,以提高数据的可靠性。其次,本研究为横断研究,无法对变量间关系进行因果推论,未来研究可以采用纵向研究,对二者的因果关系及其机制进行深入探讨。

5 结论

(1)父母心理攻击和母亲体罚可能直接增加儿童焦虑,也可能通过降低家庭亲密度间接增加儿童焦虑;(2)家庭亲密度在父母严厉管教与儿童焦虑间的中介作用存在显著的儿童性别差异。