《汉隽》版本源流研究

钱超

(华中师范大学,湖北武汉,430079)

《汉隽》一书为宋代学者林钺所著,其摘取《汉书》中一些古雅的字词,分类排纂为五十篇,每篇即以篇首二字为名,有时也会将《汉书》的原注附在其中。林钺在绍兴壬午年给本书所作的自序中提到此书“大可以详其事,次可以玩其词”[1],元代袁桷重刻此书,并作跋一篇,称《汉隽》“盖为习宏博便利”[2],对其称赞有加。四库馆臣却对此书评价不高,认为其犯了“割裂字句,漫无端绪”[3]的毛病。但《汉书》用词本就高雅晦涩,可读性较《史记》低了不少,《汉隽》虽有一些毛病,但仍不失为阅读《汉书》一个较好的辅助工具。因为林钺此书主要是从《汉书》中摘抄字句,故而历代书籍分类时基本将它放入史钞类中。

前人对《汉隽》的研究很少,主要有以下几个方面:一是在对史钞类书籍进行研究时提到此书,李俊青《宋代史钞文献研究》[4]对宋代的史钞文献进行了研究,其中简略介绍了《汉隽》一书,并认为书中“一”的符号起了代替重复出现的文字;刘云霞《古代史钞的发展及其在史学史上的作用》[5]2011年第5期)则认为以《汉隽》为代表的史钞类史书丰富了我国古代史学史的内容;王记录《论“史钞”》[6]则将《汉隽》《两汉隽言》等书的刊刻当作了史钞类书籍产生社会影响的证明等。二是在研究宋代刻书情况时提到了《汉隽》,范军《两宋时期的书页广告》[7]提到了宋代书籍中出现了导购类广告时举了象山县学本《汉隽》的例子;刘潇《宋代官刻书籍研究》[8]则在列举宋代官刻书籍时囊括了《汉隽》的几种宋刻本,并提到了其刻工的姓名等。三是《天禄琳琅书目书目后编》中提到了四种《汉隽》版本,学者曾对其进行研究,王春琴《彭元瑞与<天禄琳琅书目后编>》[9]对书目中提到的四版《汉隽》作了列举与简要研究,并指出了《书目》认为两宋版《汉隽》为同一版本的观点是不对的;刘蔷《“天禄琳琅”版本鉴定错误及其原因探析》[10]则再一次提出了《天禄琳琅书目后编》在鉴定宋版《汉隽》上的失误等。

通过分析可知目前对《汉隽》的研究依然很少,甚至连专题性的研究都没有,更不用说对流传版本的研究了,故而此书仍有许多可供研究的地方。

一、《汉隽》作者及书籍简介

(一)《汉隽》作者

在传世本《汉隽》中作者名字有所差别,一为林钺,一为林越。四库馆臣在编写目录时已经发现了这个问题,其虽书“宋林越撰”,但后面还有“案陈振孙《书录解题》载此书,卷数与今相符,而注称‘括苍林钺’。《处州府志》亦载林钺。此本则皆作林越,未详孰是也。”[11]则可以看出在清代时,关于作者姓名的这一分歧就已经出现了。但在《四库总目》中馆臣就已经给出了两条证据,一是陈振孙《直斋书录解题》也著录了这本书,题为林钺。陈振孙距离此书的成书时间比较近,1211年《汉隽》曾重新刊刻一次,1238年陈氏就开始了《直斋书录解题》的写作,其更有可能掌握真实的情况。二是在《处州府志》中也曾记录了作者,写的是钺字。

《善本书室藏书志》曾著录了一本明翻元刻本,题为林越,作者亦对此了考证,除了四库馆臣提出的两条外他发现此本“越”字有补刻的痕迹,看着并不像原本,有“越字有补刻痕迹,岂改者之误欤”[12]的推断。另外对现存诸本进行考证,发现,现存宋本《汉隽》基本都作“钺”,直到明代刻本才出现了“林越”这个名字,因此大致可以判定该书作者应题作“林钺”。

(二)书籍基本情况

林钺,疑字国镇,南宋学者,括苍人,史籍对其记载颇少,到明清时甚至连名字都有了争议,生平事迹就更不清楚了。但其所作《汉隽》一书却在后世颇受欢迎,衍化出了多个版本。《天禄琳琅书目后编》详细介绍了本书:“按淳熙戊戌乃五年,距钺成书甫十七年,魏汝功守徐州,命工刊之。至十年癸卯,蒋鹗又刻,置象山县学,杨王休题云……此本乃象山刻,非滁州本也。其后元延祐庚申袁桷重刻,有跋。”[13]这里首先有个问题,前文说魏汝功的是徐州,但后面又出现一个滁州本,前后有矛盾,考魏汝功为刻本《汉隽》所著序,其言“兹守滁阳”[14]则此处徐州有误,应该以滁州为是。

另外据学者考查,此书现存宋、元、明三代之本,但却未发现有清代的版本,或许清代学者对此书的态度大多和四库馆臣一样,其在市面上也不太流通了。

二、诸版本简介

(一)滁州本

淳熙五年魏汝功守滁州,刊刻《汉隽》,是此书现存最早的刻本。九行十五字,注双行三十字,白口,左右双阑,版心双鱼尾,上鱼尾下刻卷数,下鱼尾下刻页数,再下记刻工姓名,有王用、柯文、蔡懋等人,前有绍兴壬午林钺自序和魏汝功序,《续古逸丛书》和《丛书集成续编》本都使用此本作为底本。而嘉定四年本实是这个版本的重刻,瞿庸《铁琴铜剑楼藏书目录》曾对嘉定本进行著录,其本也是有林钺和魏汝功的序,九行十五字,小字三十,版心下有刻工姓名,与淳熙五年本完全相同。瞿氏并言“此嘉定间赵氏原刻本,板印楮墨俱极精好。卷末有浚仪赵时侃题记云:‘右《汉隽》十卷,亦厄于开禧兵烬,余既重刊,庆历前后集因访求旧本,再锓本于郡斋。嘉定辛未中秋日。’”[15]则可知嘉定年间赵时侃痛惜《汉隽》毁于兵燹,于是搜求旧本再次刊刻,此本与淳熙本的区别在于卷末还刻有赵氏的题记。总体来说还是与滁州本一脉相承。

(二)象山县学本

淳熙十年蒋鹗在象山县学又刻《汉隽》,《(嘉定)赤城志》载蒋鹗临海人,字考叔,曾知象山县,这个版本应该就是其在任上时主持刻印的。前有林钺自序,后有魏汝功序,蒋鹗还请杨王休作了题记。杨王休,《宋史》无传,据《(延祐)四明志》载其字子美,象山人,历任黄岩尉、南康军判、礼部侍郎等职,光宗时有名监司四人,杨王休即其一也。题记云:“象山县学《汉隽》每部二册……善本锓木,储之县庠,且借工墨盈馀为养士之助。”[16]这段话经常被引用作为南宋时期官刻书籍售卖的证据,也可以看出这个版本刻书的目的是为了获取盈利来进行“养士”的工作。同时这个题记也是区分滁州本与象山县学本的重要证据。

彭元瑞等人在编写《天禄琳琅书目后编》时曾见一本《汉隽》“同前。杨王休序及附记工价俱脱佚”[17]此处清代学者先辨别了前一本《汉隽》为象山县学本,后一本虽无杨王休题记但他们仍把其定位象山县学本,故而才有“同前”的字样,后杜泽逊先生根据上海图书馆藏本之刻工姓名,得出后一本《汉隽》实为滁州本的结论[18]。从中可以看出,首先两个版本版式、行款等基本一致,如果有较大差异的话以彭元瑞等人的眼光应该不会看错,而今从现存的两个版本来看,从版式到行数、字数几乎完全一样,也可以印证这个猜测。其次两者之间还有一些差异,如象山县学本多出了杨王休的题记并且魏汝功的序应该是 放在正文后的,又两者的刻工姓名并不完全相同。

但奇怪的是刘潇《宋代官刻书籍研究》根据王肇文《古籍宋元刊工姓名索引》和夏其峰《宋版古籍佚存书录》整理了《(宋代)刊刻机构刻工表》,其中对滁州本和象山县学本的刻工都作了著录,滁州本刻工14人,有孙清、孙湛、孙善等人[19]。象山县学本刻工21人,有王用、王进、王缙等人[20]。

但这样就出现了问题,以此刻工姓名判断,《丛书集成初编》本所用应为象山县学本,但此本却只有魏汝功序并且置于卷首,又无杨王休题记,这是滁州本的特征,并且核对现存版本刻工姓名,滁州本应是21人所刻,此处或有误。

以流传而论,象山本形式基本与滁州本一样,刻工也有部分重合,问世的相隔时间只有五年,几乎可以看作是滁州本的延续。

(三)元刊本

延祐年间袁桷重刻《汉隽》,并作跋。据《(崇祯)吴兴备志》载,袁桷为元代学者、书法家,字伯长。今日本昌平坂学问所藏元刊本《汉隽》前有袁桷跋、林钺及杨王休序,九行,注双行三十字,版心书页数。与宋本一样,在注中用“丨”符号代替正文大字。另外此本还有一个特别之处,在出现叠词,如往往、默默等时会出现只写一个“往”字而以简略符号代替另一个相同之字的情况,而滁州本则是两字俱刻。

元刊本更接近象山县学本,前有林钺和杨王休的序,但没有魏汝功的序,不同之处是没有记字数和刻工姓名,前面还有袁桷的跋,另外在刊刻叠词大字时会省略后一个相同的字,其余诸本都没有这个特征,以序而论其应该是继承了象山县学本。傅增湘《藏园群书经眼录》记载了一明翻元刻本《汉隽》“明翻元刊本,半页九行,行小字双行三十字,大字一当小字四,黑口,左右双阑。前延祐七年袁桷序,后淳熙十年杨王休序。”[21]与前文所提元刻本基本相同,惟两处不同:一是元刊本杨王休序在卷首而明翻本在书末,二是元刊本为白口,而明翻本为黑口,但都是小差异,不是大的不同。这些元刊本的形式内容都基本相同,又全有杨王休的序,因此推测元代刊本的来源或许是象山县学本。

(四)明嘉靖刻本

国家图书馆藏明嘉靖刻本,前有元统元年揭傒斯序,无其他序、跋。揭傒斯,《元史》有传,字曼硕,龙兴富州人,元朝著名文学家、书法家。此本八行,注双行十七字,左右双边,版心只书卷数与页数,无字数和刻工姓名。此本与宋元诸本的区别在于书中不再出现“丨”,而直接以符号所指代的字来替换。

(五)明嘉靖十一年郏鼎校勘本

国家图书馆藏明嘉靖十一年郏鼎校勘本,前有熊爵序,后有袁桷跋,序、跋和目录都是六行、大字。熊爵,字子修,号云梦山人,明代进士,曾任监察御史。郏鼎,字荐和,宋郏亶后人,历任工部都水员外郎、浙江右参议等职。此本正文十行,注单行小字,白口,左右单边,版心只有卷数与页数,正文每卷大标题下均有东吴郏鼎校五字。此本与之前版本的不同之处有二,一是其每出现大字必新开一行,而旧本则是大字接小字又接大字,直到一卷结束。二就是之前版本都是双行注,此本则是单行注,此本书中亦不再出现“丨”。熊氏之序有言:“旧本刻于宁波者标题参差、分行丛襍,且几百年矣,木蠹字盲,将不可传。乃付嘉城郏守鼎校正,分标题踈注语,不为省文。”[22]

另外国家图书馆还藏有一明刻本,未知具体年代,但其版式等与郏鼎校勘本基本一致,只是删去了熊氏序和“东吴郏鼎校”五字,将袁桷跋提至开篇而已。

明代此书版本较多,形式也不尽相同,但仍有一些痕迹可循。从正文形式来说,可分为不省文和省文两类。不省文本即以郏鼎校勘本为代表。

另外这两版有一特别之处,即用单行注和每条另起一行,这也是它们和其他所有版本的不同。以熊氏在序中的话而论,这应该是他的原创而非借鉴它本,那么另一嘉靖本的成书年代就应该在这之后了,其在刻书时借鉴了郏本的做法。未知年代的明本或许是书商对郏鼎本掐头去尾后的产品。

(六)明嘉靖四十五年何全订本

国家图书馆藏明嘉靖四十五年何全订本,前有何镗、林越(该本钺作越字)序,后有何全序与袁桷跋。据《(雍正)四川通志》载,何全字原学,成都人,嘉靖中进士。自少以文学孝行称,曾任江西参议。又何镗字振卿,号宾岩,浙江丽水人。曾任开封府丞、潮阳知县、江西提学佥事等职。此本九行,注双行,字数不一,白口,四周双边,版心刻卷数、页数、字数和刻工姓名。仿宋滁州本旧制,以“丨”代替所注大字。通过二何的序可以大致看出这个版本的成书过程,先是何镗在姑苏市肆中得到了一本《汉隽》,后任潮阳知县时与诸生汇集诸本共同校勘,新成一书,并在嘉靖四十年写下了序。后五年何全在福建看见了何镗校勘的本子,于是又将其重刻并又作了一序,形成了今天所见到的这个本子。

(七)明万历吕元校勘本

国家图书馆藏明万历吕元校勘本,前有虞淳熙序、吕元跋,落款时间均为万历十二年。吕元,根据其跋,应字调父,号极玄洞天主,浙江余姚人。虞淳熙,字长孺,浙江钱塘人,曾任兵部职方事、礼部员外郎等职。此本序、跋皆七行,四周双边。正文八行,注双行二十四字,白口,左右双边,版心刻卷数、页数、字数及刻工姓名。仍旧以“丨”代替所注大字。每卷标题后一行有“宋括苍郡林钺国镇辑,明会稽郡吕元调父校”字样。

何全本与吕元本版心内容基本一致,但行数、版式不同,且何全本作“越”,吕元本作“钺”,应该双方各自仿宋元本之体例重新雕刻,彼此之间却没有传承的关系。

(八)明万历孙平仲本

国家图书馆藏明万历孙平仲本,前有揭傒斯序,后有孙平仲序,落款万历二十六年,两序皆七行,左右双边。孙平仲,据其序,为新安人,除本书外,亦曾音校《南华真经旁注》,应是当地一个较为知名的学者。正文八行,注双行十七字,版心只书卷数与页数,无字数和刻工姓名。也是用大字代替“丨”。

以是否省文而论,未知年份的嘉靖本和万历孙平仲本都属于不省文一类,其形式也基本一样,孙在跋中说:“旧本岁久蠹残,莫能辨识用,是重梓于业白斋中。”[23]这里的旧版应该就是未知年份的嘉靖本,孙重新刊刻后又成一书,但两者实为一个版本。

(九)明万历三十五年葛襄、葛之垣本

国家图书馆藏明万历三十五年葛襄、葛之垣本,前有郑一麟、林越(此本作越)序,后有葛晓、葛襄跋。郑一麟,字世祯,浙江上虞人,曾任知肇庆府事等官。至于葛氏诸人在当时的上虞亦是名门,朱刚《记明代上虞乡贤葛氏一门》对此颇有研究,据其说“ 葛晓,字云岳,葛焜之子,长于诗文,工书法。与车任远、徐渭等结为‘越中七贤’社,曾参与编撰《(万历)上虞县志》。”[24]能与徐渭这样的名人结社,葛晓的学问、声名也应不俗,而葛襄、葛之垣则未被详细记载。正文七行,注双行十七字,白口,四周单边,版心只书卷数与页数。以“丨”代替所注大字。

葛襄、葛之垣本独树一帜,形式与其余诸本全不相同,惟越字与何全本相同,若是参考其他版本不应有此差异,则其参考何全本的几率较大。

(十)明翻宋本

检索《天禄琳琅书目后编》,还发现了这样一个版本“《汉隽》一函七册。篇目见前宋版史部,每卷标宋括苍郡林越国镇辑,卷一末刻‘清渭何通直宅万卷堂本绍兴乙亥刊’,乃明翻宋本也。《处州府志》越作钺,未知孰是。”[25]此本甚是可疑,清渭何通直宅万卷堂是宋代一个较为著名的坊刻,其在绍兴乙亥,即绍兴二十五年刊刻了一套《汉隽》,乍一看似乎没什么疑虑,但与其他书中所载之林钺自序时间相对,问题就显现出来了。诸本林钺自序均记载写作时间为绍兴壬午,即绍兴三十二年,自序竟然晚于出版时间达七年之久,未免不合常理。有一种可能是林钺为了新刻一版《汉隽》而新作了序,可是目前并没有与此序时间相近的版本,最早的也要到十七年后魏汝功的滁州本,且林序和魏序中丝毫没有证明这种猜测的言论。又《后编》并未提及这个版本的序、跋,极有可能是根本没有,并且“钺”作“越”更多是明代才出现的现象,因此笔者推测此本并不是明翻宋本,而是明人为了刻书赚钱而随意翻刻的本子,为了让书看起来更珍贵,故意在卷一末添加了“清渭何通直宅万卷堂本绍兴乙亥刊”字样,以鱼目混珠,便于出售,但作伪者对绍兴年间的干支纪年并不熟悉,直接将它书中的“乙亥”拿来使用,因此才出现了这种情况,至于其据哪一个明本翻刻则因为无法得见原书,不能判定。

三、结语

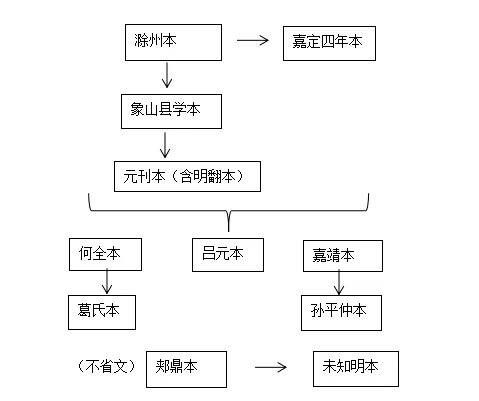

《汉隽》一书流传于世的版本甚多,各版之间的差异又较多,要梳理其版本源流颇为不易,今根据上文分析,大致梳理出版本流传体系:

虽然诸本几乎都来源于滁州本,但各版之间仍旧有一定差异,尤其是宋元本和部分明本之间的差异较大,不过好在这些差异基本都是形式上的,内容上来说则没有太大的差异,便于读者寻找力所能及的的版本进行阅读。我们在进行校勘时也应注意到这些版本差异,尽量利用善本以做出更好的成果。