聚焦·深耕:新时代高校美育与本土民俗文化

刘爽

摘 要:美育教育是培养学生认识美、发现美、传递美的必修课程,高校公共美育教育要善于发挥不同地域所承载的本土民间艺术特色,使其传承、发展并走向世界。本文通过分析高校美育教育及吉林省本土特色民俗文化的发展现状,指出新时代高校美育教育与本土民俗文化融合的重要性与必要性。聚焦民间艺术文化传承,深耕高校民俗文化美育教育,探究二者融合的方法与必然趋势。

关键词:高校公共美育;民俗文化;民间艺术

审美是人类认识世界、理解世界的一种特殊形式,是在理性与感性、主观与客观的基础上感知世界的存在。人的审美除了愉悦自己外,很大程度上是为了完善自己。每个人都有自己的审美观,每个个体都会因审美不同造就不一样的人生。美育正是唤醒人性之美,引导个体发现美、感悟美、创造美。大学美育作为高校必修课程,可以让学生系统了解马克思主义美学基本原理,增强学生审美意识,树立正确的价值观。

2018年9月10日,习近平总书记在全国教育大会上发表重要讲话,提出要全面加强和改进学校美育,坚持以美育人、以文化育人,提高学生审美和人文素养,为新时代美育指明了方向。如今,中国文化是世界文化的重要组成部分,中国文化的辉煌和璀璨构成了世界文化的多元性。正所谓民族的才是世界的,弘扬本土特色民俗文化将成为大学美育的重要内容。然而,面对目前大学美育表象化问题,新时代下的高校需要聚焦民俗文化,深耕大学美育,将积极探索高校公共美育与民俗文化元素的融合作为当下高校公共美育教育的重要课题。

一、高校美育与民俗文化的发展现状

(一)高校公共美育发展现状

进入21世纪后,我国文化思潮、价值取向都受到一定挑战,尤其是高校学子,他们往往容易受到新思潮、新观念的冲击,在看待事物的审美角度上有时会出现偏差。高校作为青少年进入社会的最后阵地,在美育教育上起到至关重要的作用。党和国家提出“构建学校德智体美劳全面培养的教育体系”的要求,在学校以立德树人为中心,构建“五育并举”的教育体系下,在学校体育美育劳动教育工作委员会的指导下,弘扬中华美育精神,以美育人、以美化人、以美培人,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

然而,目前高校美育还处在发展的表象化阶段,尽管很多高校都开设美育教研室、美育工作室,成立高校美育中心,但如何实现高校美育教育的价值最大化,如何真正让学生感知美、认识美、创造美并潜移默化地指引学生未来的发展方向,是当下最为重要的美育教育课题。现如今,大学的美育发展并不完善,多数高校在教学上按课程标准完成授课任务,注重传授对美的理解与感知教育,忽略了对文化环境的熏陶。高校美育要通过不同形式感染并影响学生的思想与眼界,强调对人性格的全面培养,造就健全的人,从而造就健全的社会。

(二)吉林省本土特色民俗文化发展现状

民俗是一个国家或民族在历史长河中逐渐形成、发展并代代相传的文化现象。吉林省融合多个民族的古朴文明,民俗文化源远流长,从未停止,比如萨满文化、东北大秧歌、东北二人转、查干湖冬捕;同时也有新兴的民间艺术:东丰农民画、松花石砚、民间剪纸、吉林雾凇冰雪节、延边朝鲜民俗节等。

吉林省本土民俗文化虽然拥有着独特的先天优势,然而并未摆脱衰退的命运。吉林省民间艺术目前大多种类依然延续着古朴、传统、陈旧的发展和演绎形式,在发展中始终处于劣势状态。本土民间艺术缺失新生命,也缺失传承人,本土民俗文化需要新的成长与发展形式。

二、高校美育教育与本土民俗文化融合的必要性

高校是文化传承的主要载体,当代大学生肩负着传承我国优秀文化的重任。而民间艺术作为高校的美育资源,是传承本土民俗文化的重要途径。

(一)提高学生审美情趣

发扬传统民俗文化,感受民间艺术之美,是努力构建和谐社会,加强国民全面素质教育的必然要求。[1]青少年是未来社会发展的重要基石,更是国家发展的坚实力量。努力提高青少年审美情趣、思想道德以及独立的认知水平是传承民俗文化的内在要求,也是走向现代文明社会的必经之路。大学作为与社会接轨的桥梁与纽带,更应该提高学生对美的正确认识。大学生对美的理解与认识直接影响未来发展之路。本土民间艺术在其自身的审美角度以及发展的历史轨迹中都能为青少年带来全面立体的审美感知,让青少年直观感受民俗文化之美,提升自我。

(二)深耕高校民俗文化美育教育

美育重在立德,高校美育教育是思想政治教育的重要载体。如今高校美育往往只是以课程形式传播审美认知,缺乏具有生命力的文化内涵。在高校美育教育中注入民俗文化会使得课程重新焕发生机,同时让青年学子更加热爱美育、热爱本土文化。美育教育之所以注入民俗文化,重在本土民俗文化会使学生变得有特色[2],增强学生的民族认同感,提高学生的思想道德素质。

(三)聚焦新时代文化传承

民俗文化是在历史长河中慢慢积淀下来的,具有深厚的文化底蕴、鲜明的地域特色以及较高的审美情趣。本土民俗文化是我们中华文明的瑰宝,也是我们在世界文明中独具特色的魅力所在。如今,民俗文化的传承需要更多人的关注,需要新时代年轻人的聚焦。我们更应该保持鲜明的文化特色,将民俗文化融入高校美育教育之中,使青少年感受民俗文化之美、体验民俗文化之魂,树立正确积极的民族文化自信。

青少年是未来社会的主体,担负着文化传承的重要使命,本土民俗文化也需要青少年更加主动积极地去认知。高校作为教书育人之地,应积极为青少年创造文化环境,为本土民俗文化传承注入更多养分。

三、吉林省高校公共美育与民俗文化元素的融合性探究

高校公共美育教育是我國高等教育不可或缺的重要组成部分,对于青少年健康成长、构建和谐社会、实现中华民族伟大复兴有着极其重要的意义。高校美育教育实现与本土民俗文化的融合是高等教育发展的新形势,也是传承和弘扬优秀民族文化的重要途径。本土民俗文化所含有的地域特色也会激发美育教育的变革,二者互惠互利。吉林省高校美育教育与本土民俗文化的结合发展是我们高校教育应该注重的,更是一种趋势必然。

(一)舍弃传统,激发萌芽

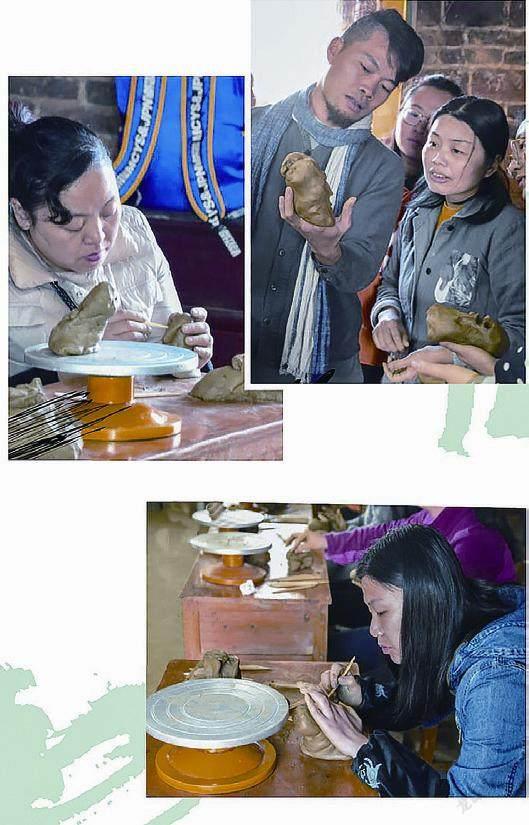

吉林省大部分高校美育教育一直停留在课堂传教的初始期,大部分教师和学生无法真正融入美育教育。破而后立是目前高校美育教育的首要任务,破除原有的教学方式方法,结合本土民间艺术文化特色增加课堂兴趣,增强高校美育教育新内涵。比如定期邀请吉剧艺术家去高校演出交流,开设东北二人转高校专场,冬季带领学生去查干湖感受冬捕文化等,只有真實交流才能使其焕发新生命。

高校教师更应该自主结合本土民俗文化参加学校举办的微课比赛、短视频拍摄制作,提升自己的审美及专业素养,在教育上形成一种新的活力竞争,只有内部改革才能真正意义上使高校美育与本土民俗文化达到完美的融合与发展。[3]

在吉林省众多高校中,也存在将本土民俗文化完美融入教学中的成功案例,例如“雪容融”的横空出世正是证实了高校美育教育与本土民俗文化结合所迸发出的强大生命力。

(二)媒体先行,广而告之

媒体作为传播信息以及文化的重要平台,是高校美育教育的重要伙伴。媒体具有强力的社会导向作用,在传承民俗文化、弘扬社会正能量、增强青少年的审美意识方面应当肩负起更大责任。

媒体应当设立相关专题,报道高校美育事迹与案例,在社会上形成一种新的风尚,提高大家对于高校美育教育的认知。同时,媒体也应该组织相应的民间艺术活动并邀请高校学生参加,增强传统文化的传播,使更多人了解本土民间艺术文化、了解高校美育。

吉林省高校也应该与民间艺术团体积极合作举办文化交流活动,激发高校美育与本土民俗文化新活力,同时邀请媒体报道,让活动形成品牌效应,增强号召力,获得更多关注和响应。

(三)经济搭桥,文化为主

高校美育教育与本土民俗文化融合不仅是形式上的融合,更应该拓宽领域,形成一种文化产业。在此形势下,经济介入尤为重要。只有经济注入才能形成文化产业,形成全新的高校美育新形势,获得学校、学生和社会三方面的认可。

高校美育教育的发展与本土民俗文化的传承不能只停留在课题表面,我们要深耕内部,使其具有持续的生命力。倘若只停留于表面,教师团队以及学生的兴趣会慢慢流失。资金的注入能保持其生命力长久的发展性,也能吸引更多人才进入这一行业继续研究探讨。

吉林省本土的民间艺术文化中含有特色鲜明的审美文化元素,吉剧、朝鲜族歌舞、二人转、秧歌以及东丰农民画等都在国内乃至国际上得到认可,说明吉林省有文化滋养的土壤,更有得天独厚的文化艺术优势。我们将本土民俗文化与高校美育教育结合,再加上经济助力,必定形成全新的文化产业,也让吉林省民间艺术文化的传承发展成为必然趋势。

四、总 结

随着中国国际地位和国际形象的不断提升,作为青少年更应该加强自身的美育教育,树立民族文化自信,增强民族认同感。我们应该重视高校美育教育,把握好高校美育教育与本土民俗文化的融合,提升全民文化素养,构建文明和谐社会。

(吉林工商学院)

基金项目:吉林工商学院校级重点教研课题《吉林省高校公共美育课程教学的改革——基于本土特色民俗文化的研究》

参考文献

[1] 姜群.高校美育的个性发展:传统文化与地方特色融合[J].大家,2012(17):155-156.

[2] 陈建民.加强美育工作弘扬中华优秀传统文化研究[J].成才之路,2019(28):92-93.

[3] 张敏,徐小曼.文化创新中的主体和客体及其关系[J].区域治理,2019(41):242-244.