民族走廊研究四十年:领域知识生产分析及反思展望

王佳果 姚建盛

引言

“民族走廊”是费孝通先生在上个世纪70年代末80年代初提出的一个重要民族学概念。四十年来,相关学者就民族走廊的概念和范围、族群互动和民族关系、民族语言、宗教信仰、社会发展等议题展开了大量的探讨、研究,形成了“藏彝走廊”“西北走廊”“南岭走廊”等三大民族走廊研究子领域,并提出了“古苗疆走廊”“东北亚走廊”等概念。民族走廊已经成为理解、构建中华民族多元一体格局,增进各民族交往交流交融、共生互补发展,铸牢中华民族共同体意识的重要空间场域和理论视角。近几年,不少学者还提出了民族走廊研究视角、研究范式的新观点,极大地丰富了民族走廊的理论内涵。民族走廊研究成果众多,观点纷呈,已有研究者对特定民族走廊(如南岭走廊、藏彝走廊)的研究进行回顾,但缺乏对民族走廊研究进行整体性梳理、评述和展望。

知识图谱是以知识域为对象,显示科学知识的发展进程与结构的一种图像。Citespace是目前国内外主流的知识图谱软件,Citespace是Citation Space的简称,顾名思义,可译为“引文空间”。本文采用知识图谱新技术和传统文献研究相结合的方法对民族走廊研究进行回顾分析,对其知识生产的演变历程和总体特征进行科学分析,在此基础上对民族走廊研究进行有效总结、反思展望。

一、数据来源与研究思路

本文以期刊论文为主要分析对象,同时对重要的走廊专题会议、研究课题、研究专著进行整理分析,以期对领域研究进行整体把握。通过核心人物的观点论述和核心学术成果整理出领域研究的主要知识脉络,通过研究成果产出数量理清领域知识生产的发展阶段,通过知识图谱分析出领域知识生产的主要特征,整体性呈现领域知识生产全景。(1)首先,对中国知网、万方、CSSCI、读秀等中文数据库进行检索,对1978年以来民族走廊相关的学术论文、研究专著进行阅读分析整理;对《费孝通全集》和相关文献进行检索查阅,将费孝通有关民族走廊的相关论述按照时间线索和论述内容进行整理。在此基础上,梳理出民族走廊的概念缘起和知识生产的整体演进。(2)其次,利用知识图谱对领域知识生产的主要特征进行可视化分析。(3)最后,对领域研究进行反思并提出未来展望。本文采用CSSCI作为知识图谱分析的数据来源库,检索时间为2019年9月1日,限定文献年份为1998至2018年(CSSCI数据库收录文献信息最早只到1998年),检索控制方式为:关键词包含“走廊”,经逐条阅读后筛选出228篇高度相关文献。此外,本文还对中国知网的期刊论文、万方数据库硕博论文、国家社科基金和教育部人文社科项目数据库相关数据进行了统计分析。

二、“民族走廊”概念的缘起与演化

(一)概念的提出

费孝通通过1978年政协会议、1981年中央民族学院民族研究所座谈会、1982年武汉同社会学研究班及中南民族学院部分少数民族同志座谈会陆续提出了“民族走廊”的概念[1-3],并对“藏彝走廊”“南岭走廊”“西北走廊”进行了专门论述。此后,在“重重行重重”的调查实践过程中他又对“陇西走廊”(1985)和“武陵民族走廊”(1991)进行了若干思考[4-6]。从对民族调查、民族识别的反思开始,费孝通希望通过走廊研究能跳出行政区划的条框限制,找到民族识别的重要线索。在此过程中,费孝通不断地对中华民族形成的历史过程及其文化空间的格局和特点进行高屋建瓴的思考、建构,并在1988年正式提出了“中华民族多元一体格局”。

(二)概念的空间拓展

“民族走廊”概念在提出伊始就受到了民族学界的广泛关注。在80-90年代,学界对民族走廊的讨论主要集中在“藏彝走廊”,大多数研究者都赞同费孝通提出的范围,认为“藏彝走廊”大体以“六江流域”为中心,但具体的边界存在不同观点。其名称争议更大,有“西南民族走廊”“川西民族走廊”“汉藏走廊”“横断山民族走廊”“横断走廊”“藏羌彝走廊”“彝藏走廊”“南北民族走廊”等多种提法,大多数学者仍习惯称“藏彝走廊”。与其他走廊不同,作为“西北民族走廊”的核心区域,“河西走廊”是存在已久的地理概念,费孝通提出“西北民族走廊”后,早期的研究者仍以“河西走廊”指代这条民族走廊。直到2010年以后,民族学界才有意识地从民族走廊的视角从整体上审视河西走廊及其空间连带区域,“西北民族走廊”概念的使用和研究才逐渐增多。西北民族走廊在文化空间上的多元性、多层次性得到更多学者的响应和认同,大部分人认为西北民族走廊以河西走廊为核心,还包括陇西走廊、河湟走廊、西河走廊、河曲走廊等次级走廊或延伸走廊,这些次级走廊甚至可以进一步细分。由于,“藏彝走廊”和“西北走廊”存在着模糊的空间衔接和重叠区域,早在80年代,就有研究者笼统地使用“西部民族走廊”的提法[7],有研究者认为“西北民族走廊”和“藏彝民族走廊”可合称为“汉藏走廊”[8]。在2006年以前,很少有论文专门论述“南岭民族走廊”。费孝通早期论述最多的就是藏彝走廊和南岭走廊,但南岭并不是地理学意义上的“走廊”,早期的研究者拘泥于概念历史传统和学科框架约束,忽视或否认“南岭民族走廊”的存在[8],直到近些年,南岭走廊才成为一个较为活跃的研究话题。由于南岭民族走廊在地形特征上既缺乏明显的“通道”,也缺乏走向规整的“河谷”,只有一些历史上形成的古道、孔道,以往的研究者普遍纠结于南岭走廊在自然空间廊道特征方面的缺失。就起词源来看,秦汉以降,南岭一词就不单纯是一个地理概念,而是一个具有政治、文化意蕴的概念。在中国古代,作为五岭别称的“峤”和“岭”,除了险峻高山象征阻隔、障碍、界限的意思外,还包含有通道、连通的含义,本身就是一个辩证的地形和文化概念。为此,一些研究者认为对南岭走廊的空间界定应超越自然地理层面,要从文化空间着手[10]。

除了三大民族走廊以外,后续研究者不断整理挖掘费孝通的民族走廊学术思想和相关论述,或不断深化,或新提出了“武陵民族走廊”“古苗疆民族走廊”“辽西走廊”“东北亚走廊”“草原走廊”等议题和概念,极大丰富了民族走廊学说体系,在空间上基本上覆盖了费孝通所说的六大板块过渡地带(见表1)。2013年,中国政府提出了“一带一路”发展愿景,民族走廊在历史时期不仅是民族迁徙的通道,亦是中原地区和连接边疆地区、异域世界的纽带区域,今天所说的“一带一路”在“很大程度上是民族走廊的延续”。把富含历史文化意义的民族走廊研究和政治经济层面的“一带一路”研究进行融通,可以拓展更广阔的研究视角[11](见图1)。一些研究者还在跨境民族研究的基础上,提出了“跨境民族走廊”的概念。在区域经济学领域,研究者根据“一带一路”的发展蓝图,提出了“中蒙俄经济走廊”“中巴经济走廊”“孟中印缅经济走廊”等概念。

表1 民族走廊对应关联的空间板块

图1 民族走廊与文化板块、“一带一路”关系

(三)从“概念”到“范式”

早期很少有研究者讨论“民族走廊”作为学术概念的定义问题。上世纪九十年代中期,李绍明较早提出“民族走廊”定义:民族走廊指一定的民族或族群长期沿着一定的自然环境如河流或山脉向外迁徙或流动的路线,在这条走廊中必然保留着该民族或族群众多的历史与文化的沉淀[12]。李星星进一步认为,民族走廊“是在中国特定的自然历史条件下形成的、处于古代冲积平原农业文明区域边缘、属一定历史民族或族群选择的、多半能够避开文明中心政治经略与开发、既便于迁徙流动又便于躲避以求自我保存的、其地形复杂而又依山川自然走向平面呈条带状的特殊地带。这些特殊地带也是中国少数民族的摇篮”[13]。周大鸣和张超认为民族走廊是华夏文明“中心”向“边缘”联系的地带,走廊与边界是一体两面的东西,民族走廊的本质特征是“边界”性[14]。李绍明的定义强调自然地理环境和历史民族迁徙两个特征,以致于他认为即便在历史上有民族迁徙的现象,但在地理空间上不具备走廊特征的,也不能称为民族走廊;李星星则是从用“中心——边缘”的视角来审视文化权力和自然地理双重维度的差异性,他认为民族走廊是汉族/农耕文化/平原——少数民族/非农耕文化/山地两种力量对立博弈的结果。周大鸣从边缘出发,对中心和边缘再审视,认为民族走廊是“一体两面的东西”,在当下应该成为理解“多元一体”或“整合的中国”的“理论范式”。可见,周大鸣的定义实现了两个超越,一个是研究视角转换:从边缘往两侧看,这两侧实为一体;一个是从学术概念到研究范式:民族走廊研究的根本意义不在于概念本身,甚至也不在于研究的区域,而在于一种研究视角乃至范式的新生。

三、“民族走廊”研究总体演进历程

(一)第一阶段(1978-1988)——区域调查导向期

费孝通提出“民族走廊”的概念之后,在西南地区的民族研究者当中引起了较大反响,以中国西南民族研究会为平台,在李绍明、童恩正的带领下,展开了对“六江流域”和“西南丝绸之路”的调查,这是这一阶段民族走廊研究取得的最显著成就。但这一时期,研究者只是把民族走廊,特别是藏彝民族走廊视为一个特殊历史文化空间区域,当做一个学术研究对象的“空间容器”,并未严肃地把它视为一个“学术概念”,更毋需说“学说”或“理论”了,而且很少有人明确使用“藏彝走廊”的概念。“西北民族走廊”和“南岭民族走廊”在这一时期关注的人很少。纵观八十年代,只有刘达成、王冶新、和发源等少数学者或明确地使用费孝通对上述几个民族走廊的概念提法,或进一步阐释民族走廊学说。当时对民族走廊概念接受度较高的还有一批民族语言学家,循费孝通所言:民族走廊是“语言科学的一个宝贵园地”,他们重视对藏彝走廊复杂民族语言现象的研究,一些学者还进一步提出了“走廊语言”和“语言走廊”的概念。此外,一些体质人类学研究者也重视对民族走廊人群的研究。

(二)第二阶段(1989-2002)——走廊研究沉寂期

进入90年代,民族走廊的调查和研究陷入沉寂,既没有专门针对相关区域的大型综合调查,也没有专门的学术会议和文献探讨。1988年8月,费孝通在香港中文大学特纳讲座做《中华民族的多元一体格局》的主题演讲,引发广泛持久的热烈讨论。在“多元一体”格局理论形成过程中起过重要支撑作用的民族走廊学说,似乎有被人淡忘之势。十余年间,只有刘达成(1993)、李绍明(1995)、申旭(1999)等对藏彝走廊历史文化进行了一定研究。这一时期,依旧少有文献对西北民族走廊和南岭走廊进行专门论述。唯一值得圈点的是2002年出现了第一项冠之以民族走廊的教育部人文社科研究项目。

(三)第三阶段(2003-至今)——走廊研究复兴期

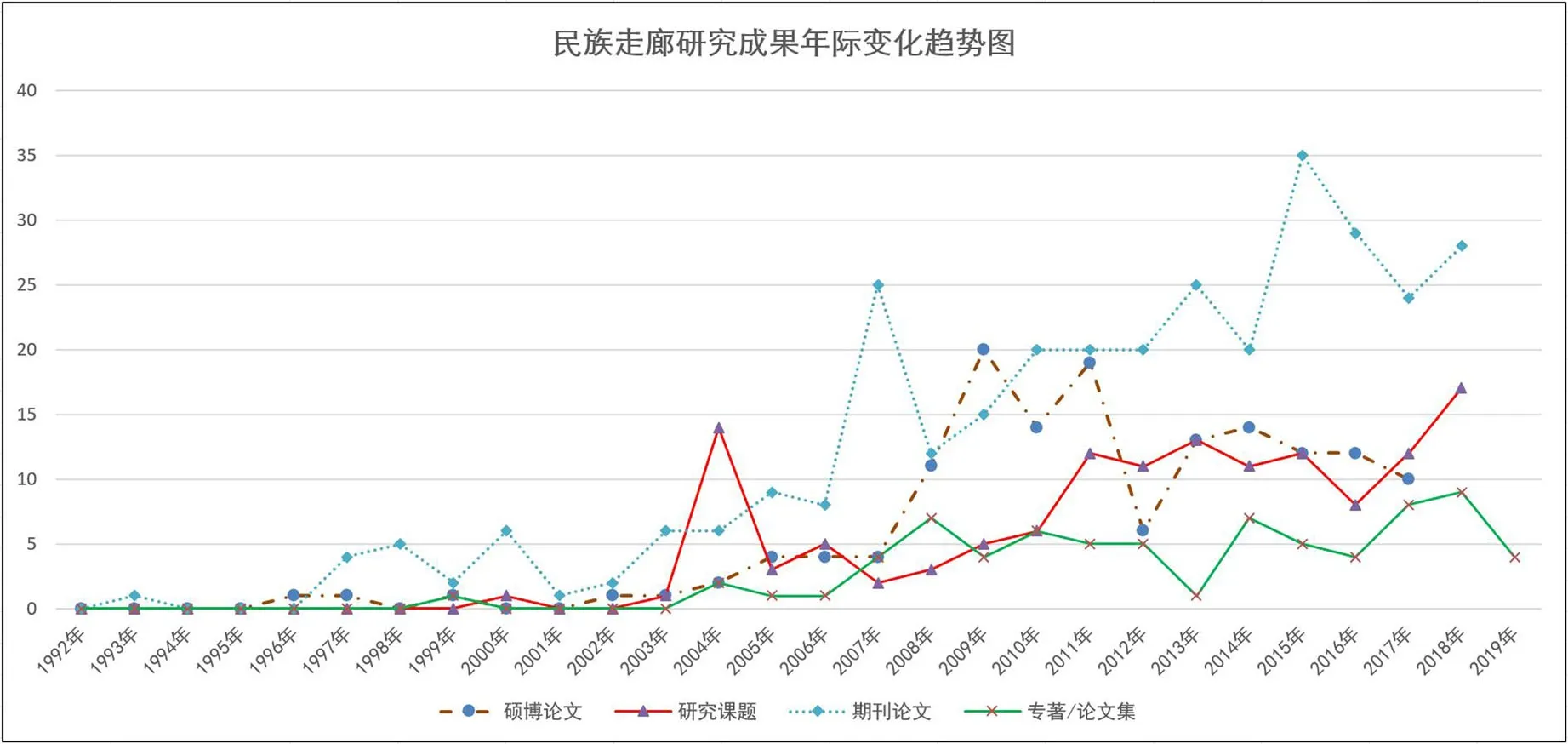

这一阶段是民族走廊研究重获学术生命力,也极富创新的阶段,不仅形成了三大民族走廊研究议题,还提出了一些新的走廊概念。2003年11月,四川大学中国藏学研究所和中国西南民族学会联合主办了“藏彝走廊历史文化学术讨论会”,这是具有分水岭意义的标志性事件。之后,学界又召开了一系列藏彝走廊研究的主题会议,很快在国内形成了藏彝走廊研究热,并带动了相关走廊的研究。在领域成果年际变化趋势图上也可看出此变化(见图2),从2004年开始,有关民族走廊研究的主题文献开始快速增长,到2007年以后,每年发表在核心期刊(北大核心和CSSCI,以CNKI检索为依据)上的论文数量基本保持在20篇左右,并在2016年达到峰值35篇。与之呼应,硕博论文(以万方数据库为依据)在2003年开始稳定增长,到2008年以后基本保持在每年10篇以上。研究专著和论文集也从2004年开始逐渐增多(以读秀数据库为依据),每年出版数量多保持在5本左右,内容以藏彝走廊研究居多。研究课题(以国社、教育部人文社科项目为依据)在2003年以后也开始稳定增长,2005年国社申报指南在民族问题研究大类下专门设立了“多民族互动‘走廊’地区的民族学、人类学研究”子项,当年有14项国家社科项目获立项。从2006年至2010年,每年获立项的教育部人文社科和国社项目多保持在3-5项左右,目前本领域的高被引文献也多出自这一时期。2011年以后,每年课题数量基本保持在10项以上,2019年更是创下历史最高纪录,教育部人文社科项目5项,国社项目12项,其中藏彝走廊4项、南岭4走廊项、西北走廊2项、苗疆走廊2项,这个比例也折射出各民族走廊研究的发展趋势。藏彝走廊研究起步早,发展稳定;南岭走廊研究起步晚,发展蓬勃;西北走廊进展乏力;“新生”的苗疆走廊研究潜力巨大。

图2 民族走廊研究成果年际变化趋势图(1992-2019年)

四、“民族走廊”知识生产特征分析

(一)核心研究议题

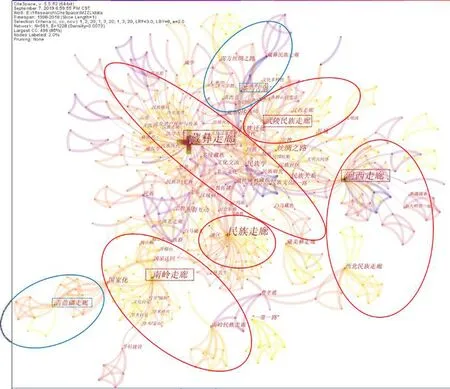

关键词共现分析的基本原理是对一组词两两统计它们在特定文献中出现的次数,以此为基础对这些词进行聚类分析,从而测度它们之间的亲疏关系,进而可以分析关键词所代表的研究主题之间的结构关系和变化。共词分析方法经过多年的发展,技术已经相当成熟,通过关键词共词分析可以分析特定研究领域的热点内容、主题分布、领域知识结构乃至历史发展动态规律等内容。本节通过对最近二十年(1998-2018年)“民族走廊”研究的关键词共现图谱进行分析(见图3),以期揭示本领域研究的知识结构特点。

图3 民族走廊研究关键词共现图谱(1998-2018年)(阈值=1)

本领域共有关键词580种,高频关键词非常集中。TOP1%的关键词包括:“藏彝走廊”(87次)、“河西走廊”(37次)、“民族走廊”(28次)、“南岭走廊”(14次)、“武陵民族走廊”(9次)、“丝绸之路”(8次),剩余关键词绝大多数频次在2次以下。本领域研究的关键词种类繁多,但高频词高度集中,低频词高度分散,主要原因如下:(1)除了在空间指向明显聚焦于几大民族走廊,本领域研究的子议题或具体的问题对象过于分散,相当多的研究者都把民族走廊视为特殊的“地理空间区域”或“历史文化区域”,走廊研究成为一种特殊空间指向的“区域研究”,区域内部或区域之间的历史文化、族群关系、宗教信仰、语言、歌舞都成为不同研究者的关注对象,导致具体研究包罗万象,内容庞杂。(2)研究关键词表达碎片化严重,对同一研究议题的词汇表达多样化,一部分学术概念的表达存在争议。即便是对特定民族走廊的概念表达也存在不同看法,如“藏彝走廊”有多重表述。概念争议或表述多样性是一种客观存在的学术研究现象,本研究在数据处理阶段尊重领域研究的现状,未对关键词进行合并归类处理,故而图谱显示网络关系较为复杂。结合文献分析和图谱显示信息,可以看出“民族走廊”研究是一个既“集中”又“分散”的领域,绝大部分的研究都集中在三大民族走廊,苗疆走廊研究也占据一定分量。

(二)核心作者及其成果

共被引分析通过分析作者、文献之间的关联程度和网络关系,可以发现领域研究的高影响力成果和重要研究者,常见的共被引分析有作者共被引、文献共被引等。

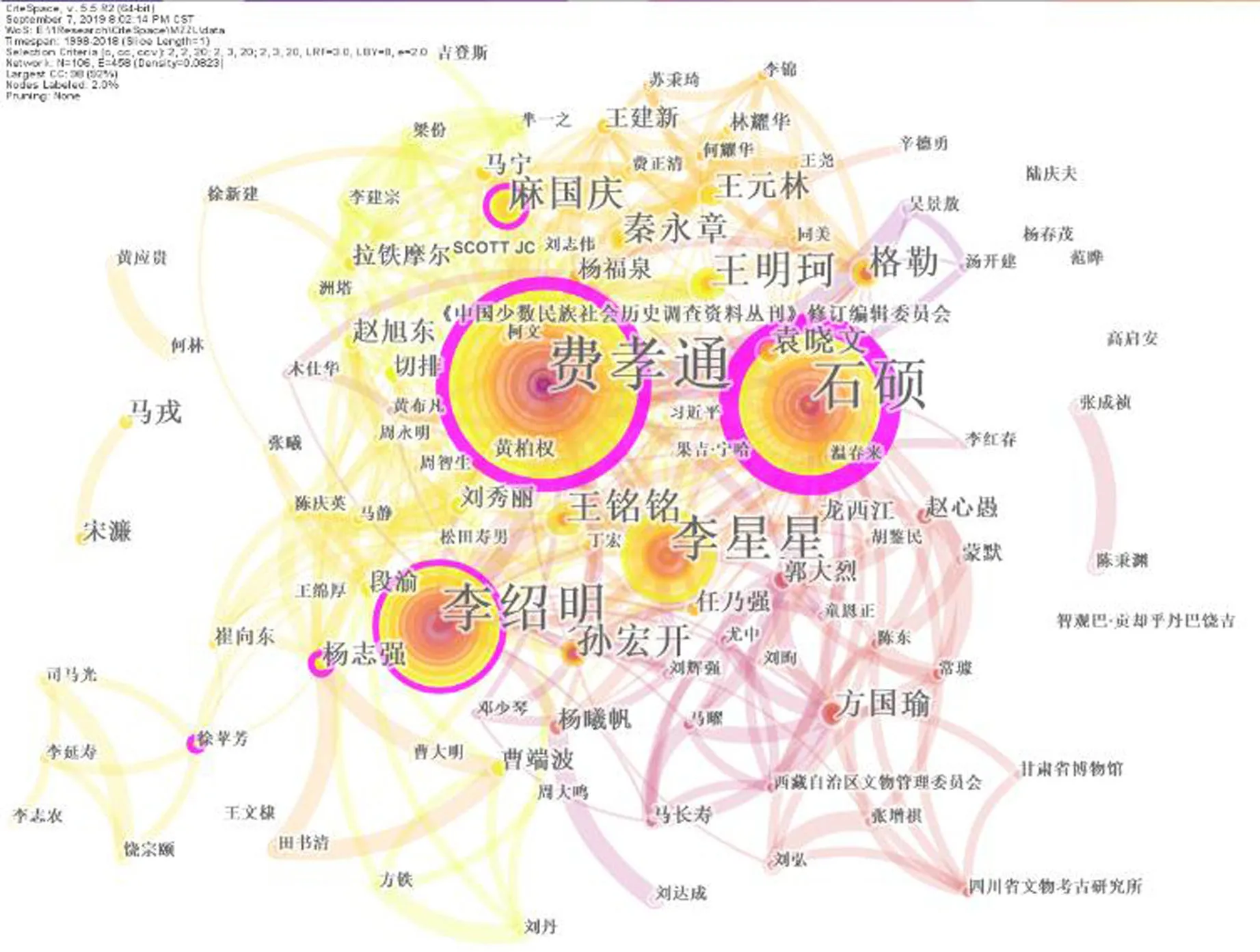

通过图4可看出,对“民族走廊”领域影响最大的作者分别是费孝通、石硕、李绍明和李星星。费孝通的相关论述是“民族走廊”研究最珍贵的学术思想源泉,以任乃强、方国瑜、马长寿等为代表的老一辈民族学家、历史学家的相关研究对藏彝走廊研究产生了重要的影响。李绍明的系列研究为“藏彝走廊”乃至整个“民族走廊”研究指明了具体的研究方向和问题领域。2000年以后,石硕的相关研究对“藏彝走廊”领域的研究产生了很大影响[15,16]。李星星提出的“民族走廊二纵三横格局”、“藏彝走廊”七大历史文化特征等观点影响也较大[13,17]。2010年以后,麻国庆主张从更宏大的人与环境关系、跨区域联系来看待南岭走廊内部、走廊与周边区域的网络与流动关系,从对“中心”的“边缘”转置进而反思不同族群、不同区域和文明之间的关系,这为南岭走廊研究乃至其他民族走廊研究提供了新的理论视角和研究思路[10,18,19]。杨志强从“边疆国家化”角度对古苗疆走廊的论述也颇有理论新意,引人注目[20]。王明珂关于华夏边缘群体的历史人类学研究也为走廊研究提供了很好的研究视角,最近几年,如何从“中心—边缘”转换、互动的角度来看待中华民族多元一体格局的生成,以及拉铁摩尔早期关于“中国的亚洲内陆边疆”的论述又重新被思考和讨论。综上,从高影响力作者及其成果的角度来看,有关民族走廊的总体性论述和藏彝走廊的相关成果影响力最大,南岭走廊和西北走廊研究的学术影响相对较小。民族走廊研究也面临着研究视角老化、理论对话有限、理论创新缓慢的深层次问题,似乎除了拉铁摩尔、巴菲尔德、施坚雅、斯科特和王明珂等人的理论以外,学界很难看到新理论、新视角输入到本领域。

图4 民族走廊研究领域作者共被引图谱(阈值=2)

(三)核心研究机构和核心研究力量分析

分析机构、作者合作网络图谱(见图5、图6),可以发现本领域核心研究机构和人员团队。以四川省民族研究所、四川大学、四川省社会科学院、西南民族大学、西南大学为中心或节点,形成了多个以“藏彝走廊”为研究对象的合作团队。在李绍明、童恩正的带领下,西南地区特别是四川的一批研究者在国内较早地响应了费孝通关于开展“民族走廊”研究的倡议,并在上世纪80年代开展了区域综合调查,培养了一批人才,形成了地域色彩浓厚、范式方法明显、研究成果丰富的“藏彝走廊”研究群体。后续还涌现了以四川省民族研究所袁晓文、李星星,四川大学石硕、张泽洪、李锦,西南民族大学赵心愚、马尚林,西南大学曾现江和四川师范大学段渝为代表的研究骨干。以云南大学、云南师范大学、云南民族大学、云南省社会科学院等机构为基础形成的机构合作网络,也是“藏彝走廊”研究的重要力量。

图5 民族走廊研究机构合作网络图谱(阈值=1)

图6 民族走廊作者合作网络图谱(阈值=1)

同“藏彝走廊”研究相比,其他几个民族走廊都没有形成显著的机构合作网络。从事“西北走廊”研究的机构众多,但在学术研究的历史发展过程中没有领军人物的呼吁和引领,没有成立有影响力的研究学会并经常性地组织专题会议,没能形成核心研究机构和广泛的合作网络。在机构合作网络图谱上,兰州大学、青海民族大学等机构的发文数量巨大,但是都没有形成自己的合作网络,和西北师范大学、西北民族大学、陕西师范大学、河西学院等机构之间缺乏合作。

中山大学的刘志扬长期关注“藏学”和“藏彝走廊”研究,周大鸣和麻国庆最近几年在“南岭走廊”研究领域发力。周大鸣于2016年10月在中国人类学民族学年会烟台会议上发起倡议成立“南岭走廊论坛”,迄今已成功举办三届。目前“南岭走廊”的学术影响力依然低于前两者,研究力量仍显分散,在学术组织、机构合作、人才培养等方面还有大量工作亟待开展。

此外,三峡大学是“武陵民族走廊”的主要研究机构,黄柏权是该领域研究的核心人物。渤海大学的崔向东是“辽西走廊”“东北亚走廊”研究的主要发起人。贵州大学杨志强提出的“古苗疆走廊”也引起了一定关注。同“三大民族走廊”相比,这几个走廊研究引起学界关注的时间较短,研究机构和人员数量少,多依托于地方性院校,远离学术权力中心,短期内难以形成复杂的机构合作网络。

(四)核心研究期刊分析

期刊(也包括图书等)共被引图谱分析可以反映不同学术期刊在特定研究领域的关联程度,如果共被引频次高,说明其研究关系密切,在论文主题、研究观点方面往往存在共性,通过频次高低和网络关系的复杂程度可以分析出本领域高水平研究论文的发表去向和高影响力期刊。从学术影响力看(见图7),《西南民族大学学报》在本领域影响力最大,《中南民族大学学报》稍逊,其次是《民族研究》和《广西民族大学学报》。从发文数量来看,《西南民族大学学报》依旧高居榜首。从发文主题来看,大部分期刊表现出地缘偏好,《西南民族大学学报》《贵州民族研究》《思想战线》等西南地区期刊聚焦于藏彝走廊研究,西北走廊研究的成果多发表在《西北民族大学学报》《青海民族研究》等西北地区期刊,南岭走廊的成果多发表在《广西民族大学学报》和《广西民族研究》,《中南民族大学学报》成为武陵走廊研究的主要阵地。

图7 民族走廊研究期刊共被引图谱(阈值=3)

表2 民族走廊研究的主要期刊(TOP10)

五、“民族走廊”研究的反思与展望

(一)正本溯源:“民族走廊”概念内涵的反思

民族走廊的地理空间所指得到极大拓展,对概念本体的讨论仍在延续。关于什么是民族走廊,“民族走廊”与自然地理意义上的通道或走廊存在何种关系的界定,曾限制了民族学界对民族走廊概念的正确理解和运用。藏彝走廊研究者,多倾向自然地理决定论,把民族走廊视为自然地形在历史时期形成的文化层面的衍生物,把民族走廊视为一种基于特殊地理单元的民族文化区域,以“区域研究”的视角从事走廊研究。南岭走廊研究者更强调民族走廊空间的文化维度和文化象征意义,提出了“民族走廊研究到底是针对特定区域(特殊的历史民族区域)的研究,还是研究视角乃至研究范式转换”的反思。为此,有必要溯本正源,回顾费孝通关于民族走廊的论述背后的深层涵义。

费孝通在提出民族走廊概念的时候,虽然没有明确提出定义,但通过大量的讲话点出了民族走廊的若干深层次特征和内涵,经梳理可归为四点:空间过渡、意义多维、文化多样、和谐交融。(1)空间过渡性是民族走廊最大的特性,这里的空间不仅指地理空间、更指涉文化空间。民族走廊是大的民族集团或文化板块的交汇处或边缘处。但“边缘”绝非泾渭分明“边界”,它是历史文化意义层面的板块或区域叠加区或边缘区。费孝通使用“走廊”这个词本身就包含着片状“区域”而非线性“边界”的意蕴,在“一体”之内有“多元”,但“多元”是一体的有机组成部分,“多元”位于“主体”的空间边缘,“多元”和“主体”构成“一体”,“多元”和“主体”只有重叠交汇的“过渡地带”,这个地带对于“主体”或者特定“单元”的中心而言,构成象征意义的“边缘”地带,“主体”和“多元”之间不存在绝对意义的“边界”。言及藏彝走廊的时候,他说“这个走廊正是汉藏、彝藏接触的边界”,是“夹在藏彝之间的走廊”。西北走廊的“土族、撒拉族……他们是夹在汉族、藏族、蒙古族、回族中间”[21]。陇西走廊处在“中国的大农区和大牧区”的过渡地带[22]。(2)民族走廊作为模糊的“边缘”过渡地带具备多维空间意义,它不仅是“自然的过渡地带”,更是在历史过程中形成的民族、文化和生计方式的过渡地带”。以藏彝走廊为例,它不仅是中国第一阶梯和第二阶梯交替的自然地理过渡带,青藏游牧区和内地农耕区的生计方式过渡带,是汉族、藏族、彝族等接触融合的民族过渡地带,也是中原文化、巴蜀文化和青藏文化等传播融合的文化过渡带。(3)如此多维流动的地带,也构成了民族走廊文化多样性的特点。民族走廊是民族种类繁多、分布格局复杂交错的地带,其复杂性不仅是由于地理和文化空间的重叠、流动所致,更是由于曲折繁复的历史进程造就了一种时间维度上沉积而下的复杂多样性。费孝通曾多次说藏彝走廊是一个“历史形成的民族地区”,“来回的历史流动,都在不同程度上留下了冲积的沉砂”[23],“沉积着许多现代还活着的历史遗留”。藏彝走廊地带复杂难以识别民族身份文化群体的存在,是促使费孝通形成民族走廊概念的直接缘由。西北走廊和藏彝走廊一样,民族身份和语言都异常复杂。南岭走廊不仅民族众多,而且民族支系繁琐,费孝通曾反复以大瑶山为例来说明瑶族成分的复杂多样。费孝通更明确地说陇西走廊是“成分复杂、犬牙交错的民族地带”[4]。这些“复杂地区:一条西北走廊,一条藏彝走廊,一条南岭走廊,还有一个地区包括东北几省,倘若这样来看,中华民族差不多就有一个全面的概念了”[21]。(4)过渡地带在历史时期必然存在着各种各样的交流或冲突,费孝通基于建构多统一民族国家的价值立场,选择了“走廊”来表征这一特殊空间,强调其“和谐交流”而非“对立冲突”。原本指代建筑内部连通构件的“走廊”一词,其所隐喻的不是“冲突”“对立”“静止”“割裂”,而是象征着“和谐”“平等”“交流”和“一体”。费孝通意在强调民族走廊是一个高度流动的你来我往、互通互融的特殊地带,它的两侧不应是对立割裂的关系,而是同属一体、“共生互补”的关系[24],又起着类似“榫卯”结构的作用[25]。经过梳理,本文发现费孝通所说的“走廊”从一开始就超脱于地理窠臼,在所谓的三大走廊之中,只有西北走廊的部分区域具备地理走廊的特征,藏彝走廊所在的区域多是高山和河流并行而成的“河谷”,这些河谷多是南北走向,而费孝通一开始所关注的在藏彝走廊的民族流动走向不仅包括南北的,更多的是在说东西方向。南岭走廊在费孝通的表述当中,是和“南岭山区”紧密相连的,南岭山区除了几个大致南北走向的走廊(如湘桂走廊)和孔道(如潇贺古道、梅岭古道等),它在东西方向更被一般人视为是阻隔性而非连通性的,也难以和地理学上的通道地形构成关联。武陵走廊和陇西走廊要么是山地要么是高原,如果硬要说这些区域内有什么“通道”或“走廊”,只是有大部分类似区域都会有山谷或河流形成的交通通道而已。可见,费孝通所说的“走廊”注重的并不是地理学意义上的地形空间,而是民族学人类学意义上的文化空间,是站在特定价值立场建构的通过强调特定历史实在和文化象征意义的特殊历史文化空间,至于自然地理因素,过渡地带在自然地形上的地带性交替以及山川河谷构成的廊道特征并不是概念建构的主要考量因素。

(二)不忘初心:“民族走廊”研究的现实关照

回顾费孝通关于民族走廊的相关论述,发现民族走廊学说至少在两条路径上影响了费孝通后续的理论思考。民族走廊学说是中华民族多元一体理论的先声和基础性思考,通过民族走廊这个思考工具,费孝通发现了中华民族在地理空间和文化空间上的“一盘棋”格局,这个格局通过几大走廊和多元板块构成一个整体。这一条思考路径民族学界已经有非常充分的梳理总结,民族走廊已经成为理解中华民族多元一体格局,各民族交往交流交融、共生互补发展,铸牢中华民族共同体意识的重要空间场域和理论视角,并伴随“一带一路”的推进与“跨境民族”“海外民族志”等研究议题整合交融,焕发出更强的理论生命力。但是,费孝通的另外一条思考路径并没有引起民族学界足够的重视,他对民族走廊的思考始于民族历史文化,最终落脚点却是社会经济发展。纵观费老一生,其“志在富民”,在对民族走廊的思考过程中,逐渐形成了对民族地区发展、东西部协调发展等问题的解决思路,并提出了临夏海东经济协作区、黄河上游多民族经济开发区、欧亚大陆桥经济走廊等极富远见的发展建议。费孝通在七十年代末八十年代初提及“走廊”之时,往往是在“谈走廊说民族”,而到了九十年代初,总是在“说走廊谈经济”,并在《从农村发展到区域发展》(1993年9月)、《濮阳讲话》(1994年5月)、《焦作行》(1994年5月)提出了“经济走廊”的概念。费孝通在九十年代提出的“经济走廊”和八十年代的“民族走廊”一脉相承,是从对民族文化历史的洞察延伸到对社会经济发展的观照。同样,在八十年代讲“全国一盘棋”时多是在讲中华民族历史文化的一盘棋,而到了九十年代以后更多是在说全国经济协调发展的一盘棋。费孝通曾对自己关于“一盘棋”的思考脉络进行了总结,认为正是在对民族地区和乡村地区发展问题的思考过程中,才意识到西部少数民族和东部汉族之间、城市和乡村之间的经济发展存在着巨大的差距,进而产生了要统筹农牧发展、城乡发展,做活全国经济发展的一盘棋的构想[26]。李绍明也曾提出藏彝走廊研究的八大问题,特别指出“以前对藏彝走廊地区这方面的研究从区域经济出发的比较多,而从走廊的全面或从民族学的角度来研究民族经济的发展则较少,对此应该加强”。[27]时至今日,民族学界对民族走廊的关注依然集中在民族历史文化理论方面,从应用层面来谈经济发展问题的高水平研究数量极为有限。周大鸣也曾发问、呼吁:为何三大走廊的核心区域,现在都是贫困区域,而在以前这些区域都是很富庶的地带,我们有责任通过深入的调査研究来一一揭开以上疑问,进而推动这些在中国历史上曾做出过贡献、现在萧条凋敝的地带发展起来[28]。当代的研究者更应当重温费老当年“行行重行行”的初心,要在理论研究中带着现实关照,切实关心民族走廊区域的社会经济发展问题,更要放眼“一带一路”的宏大发展愿景,将走廊地区放置在国际区域合作发展的大格局中考量。

(三)展望未来:民族走廊研究的成就和发展展望

综上,民族走廊研究已经成为一个积淀深厚、发展成熟的研究领域。经过三个阶段的发展,取得了如下成就:(1)民族走廊在空间上不断拓展,在概念和理论上不断深化,形成了层次丰富、维度多样的研究议题群。(3)围绕不同的民族走廊,形成了不同的学术研究群体,并形成了不同的研究取向乃至研究范式。其中藏彝走廊研究群体和南岭走廊研究群体研究个性差异明显,可视为两种风格不同的走廊研究学派。(4)形成了以《西南民族大学学报》《广西民族大学学报》等为代表的期刊研究阵地,并具有显著的地缘色彩。(5)经过多年的发展,民族走廊表现出旺盛的学术生命力,在最近几年围绕南岭民族走廊研究提出了许多新观点、新思路。“一带一路”的发展、西部大开发新格局的推进,加之近两年大量国家级的走廊研究课题的获批,预示着走廊研究将迎来一个新的发展阶段。

在“新时代”的背景下,中国的民族走廊研究面临着新的机遇和挑战。未来的走廊研究需要解决现有研究的几点不足:(1)对民族走廊概念内涵的讨论仍不够,仍有不少研究将民族走廊视为对特定民族区域的研究,导致很多研究并没有充分运用民族走廊的理论视角和研究范式来看待走廊区域特殊的历史文化现象。(2)有大量研究提出了名称繁多的走廊概念,但很少有研究者在“三大走廊六大板块”的基础上对这些走廊进行分类整理、梳理提炼,从整体文化空间角度阐释多元一体格局。(3)民族学对走廊地区的社会经济发展、走廊地区在“一带一路”中的战略作用等问题讨论不足,甚至一些议题被相关学科捷足先登。(4)学界对民族走廊理论的提出和发展极为关注,但对民族走廊的理论“前世”和“前史”讨论不足。费孝通在讲民族走廊的时候曾提及拉铁摩尔,但未言明民族走廊和拉氏观点之间的关系。对照中国地图,我们不难发现费孝通所说的民族走廊几乎就是拉铁摩尔所说的几个边疆文化区域同中国内地的过渡地带,只是费孝通把长城中间那段区域剔除掉。西北民族走廊和藏彝民族走廊位于长城的西段,那个没有被明确表述出的“东北走廊”位于长城的东端。但费孝通有着丰富的田野调查经历和历史文化知识,其理论洞察力比拉铁摩尔高,他意识到中国南方也存在着类似区域,只是这些区域更早、更彻底完成了“内地化”和“国家化”。由此,费孝通走廊理论的提出有拉铁摩尔的影响,但对此学术脉络的讨论还较少。倘若能解决以上问题,通过民族走廊对“多元一体”理论进行与时俱进的再阐释,以应对诸如“新清史”之类的学术挑战;通过民族走廊研究加深对历史时期多民族交往交流的理解,促进当今各民族之间的互动交融;通过民族走廊研究来实现学术关照现实的初衷,实现各民族的共同繁荣发展,想必这些问题会将有更多解决之道。