鬼,还能被撵走吗?

——新宾满族正月扭秧歌放路灯“撵鬼”习俗音乐的功能变迁

张 林

几千年来的中国传统音乐舞蹈文化,被学界进行过各种分类。有的从社会阶层用乐进行分类,有的从乐种、歌种、舞种分类,另外还有更加细化的分类方式和分类结果。从观念上来看,分类仅仅是把研究对象当做艺术品种,强化了其中的审美因素,很大程度上忽视了音乐舞蹈在民俗中所具有的功能和信仰因素,因而错失了从整体角度对艺术品种进行理解。秧歌就是一典型案例,自从延安时期的秧歌剧开始,原先用在年节民俗中的秧歌被单独抽离出来进行表演,逐渐成为一个舞蹈品种。久而久之,其中的祈福禳灾功能被人们忽视。近些年来,有些学者从民俗的视角对其进行审视,对以往忽略的现象进行关注。但一些问题随之而来:秧歌为什么具有这些功能?这些功能是否随着社会的发展而发生了变化?为什么发生变化?本文研究对象“新宾满族正月扭秧歌放路灯撵鬼习俗”即是说明这些问题的具有代表性的一例。

新宾满族正月扭秧歌放路灯撵鬼习俗是以接祖先回家过节、唱秧歌、放路灯和撵鬼为主要内容,以驱除孤魂野鬼、瘟疫灾病,保佑一方平安、风调雨顺为内涵的一种民间习俗活动。大致有拜庙、排街与拜年、踩灯、撵鬼(也叫送灯、卸将、卸妆)四个环节,具有鲜明的新宾地域特点。该习俗分布全县,现在各村保留的形式并不完全一样,传统色彩较浓的是平顶山镇大琵琶村。“秧歌了不得”基本是新宾地区老人们的共识,谈起秧歌他们都强调“要么不扮,一扮就要扮三年,否则会不吉利”。当地人的话语里充满着对秧歌的敬畏,说明在原生环境中秧歌对乡民影响之深。但是,秧歌为什么具有那么神秘的魔力?它究竟扮演着什么样的角色?只有将这些问题厘清,才能理解为什么它在民间具有那么深远的影响。

关于新宾满族秧歌的研究文章不多,主要从舞蹈学的角度出发。如栾榕年、郑涵元、沈殿淮(1)白仁功,栾榕年:《新宾满族秧歌的民族特色》,《满族研究》,1989年,第3期,第92—95页。郑涵元:《由“别步”切入初探抚顺满族秧歌女班教材》,北京舞蹈学院硕士论文,2015年。沈殿淮:《民间的包容力——抚顺满族秧歌语言构成分析》,北京舞蹈学院硕士论文,2015年。的文章主要从技术角度对秧歌进行分析。李北达(2)李北达:《新宾“撵鬼”舞蹈仪式中的山民精神世界》,《北京舞蹈学院学报》,2014年,第3期,第92—95页。的研究涉及到仪式的功能分析,认为仪式起到保佑太平、稳定社会的作用,但并未进一步分析具有这种功能的原因。由于秧歌音乐包含唢呐曲牌、秧歌柳子以及打击乐演奏,在不同仪程中,它们功能亦有区别。为了使研究更加具有立体感,本文从相关历史中探索其中功能变迁的痕迹。

一、往岁喧哗:扭秧歌撵鬼习俗的历史痕迹

满族扭秧歌撵鬼习俗源于何时,早期史料并无明确记载。史书中把秧歌与仪式一起记载的亦不多见,多将秧歌单独列出。由于秧歌已经作为满族的一个舞种,因此,需要从民间舞蹈这一线索对满族秧歌进行梳理。

满族先人自古即有好舞的习俗,北宋时期“宋王曾使于契丹,至柳河馆,见其地渤海人,岁时聚会作乐,先命善歌善舞者数辈前引,士女相随,更相唱和,回旋宛转,号曰‘踏锤’。”(3)金毓黻:《渤海国志长编》册六卷十六“族俗考”,千华山馆,第21页。,渤海人在节日中边跳边唱的这种集体舞形式,被许多学者认为是满族秧歌舞的雏形。

至金时,“女真旧不知岁月,如灯夕皆不晓。己酉岁(1129年),有中华僧被掠至其阙(金之上京),遇上元,(该僧)以长竿引灯球表而出之以为戏。女真主吴乞买(金太宗)见之大骇,问左右曰:得非星邪?左右以实对。时有南人谋变,事泄而诛,故乞买疑之曰,‘是人欲啸聚为乱,克日时立此以为信耳!’命杀之。后数年至燕(后来的北京),颇识之,至今(熙宗时)遂盛。”(4)﹝宋﹞洪皓:《松漠纪闻》,载李澍田主编:《长白丛书》(初集),长春:吉林文史出版社,1986年,第30—31页。括号内容为笔者所注。宋朝和尚在元宵张灯取乐,但女真旧俗不知元宵节,以致被金朝的皇帝误认为是造反的联络信号而杀掉,它反映了至少金朝初年还没有过上元节的情况,到入主后来的北京之后才逐渐认识并成为习俗,可知当时女真人中还没有形成扭秧歌撵鬼习俗。

清朝崇德八年(1643年)“癸未正月……十五日夕时,自帝家盛张旗幢,曳出屋轿饰以彩纸、彩缎。骑者约可百余人,俱甲胄,执戈戟,罗列左右。僧徒、戏子击鼓鸣铮,作队随行。分向东、西、南门而去。盖为逐鬼禳灾之事云。”(5)《沈馆录》卷六,金毓黻译,辽海书社,1934年,第2824页。《沈馆录》是朝鲜世子李汪作为人质在沈阳的纪事。佚名著。转引自庞志阳:《满族舞蹈寻觅》,沈阳:辽宁民族出版社,2004年,第27页。在清朝之前的上元节即有撵鬼活动,但活动中没有明确的秧歌记载,由于是皇家活动,这种活动在民间是否与秧歌结合在一起尚未可知。

康熙十三年(1674年),参加平定三藩叛乱的曾寿在其用满文所著日记体《随军纪行》一书中记载“康熙己申(6)译注者认为应为庚申。十九年(1681年)正月初一日,将军莽依图率诸参赞大臣、众章京与地方各官,齐集广西南宁府东岳庙内行礼,诸大臣及两翼官员互相叩拜。新年之际,八旗章京、兵丁皆大吃大喝,护军、披甲俱置身街上,男扮女装,唱着‘祷仰科’歌戏乐。”(7)﹝清﹞曾寿:《〈随军纪行〉译注》,季永海译注,北京:中央民族学院出版社,1987年,第1页。“祷仰科”即大秧歌,史料记录了来自东北的八旗官兵扮秧歌这一事实,说明秧歌在军队中已经流行。文中记载的秧歌中正月初一拜庙、男扮女装等元素与新宾传统秧歌基本相符。更主要的是记录了在扭秧歌时护军、披甲都披在身上,这一史料解释了后来新宾传统秧歌中披大被面子的内涵,学者栾榕年认为大被面子即八旗各旗的旗标,成为确定满族秧歌的重要依据。

大概十年之后,杨宾在《柳边纪略》中记录了东北元宵节扭秧歌情况,“上元夜好事者辄扮秧歌。秧歌者,以童子扮三、四妇女,又三、四人扮参军,各持尺许两圆木,戛击相对舞。而扮一持伞灯卖膏药者前导,旁以锣鼓和之,舞毕乃歌,歌毕更舞,达旦乃已。”(8)李兴盛,吕观仁主编:《渤海国志长编》外九种,哈尔滨:黑龙江人民出版社,1995年,第868页。这段记载的是满洲人们在庆祝元宵节时,扮演人物跳秧歌的场景,其中歌舞交叉的形式与今天颇为相似,明确记载了歌、舞、乐三位一体的表演形式,同时也记载了这一活动的性别取向,女性角色由童子扮演。

上述只是记录了扭秧歌形式的片段,《兴京县志》中的记载说明了扭秧歌之功能:“十五日为上元节,家家供献元宵,通衢悬灯结彩,乡人作剧曰太平歌,谓可驱逐邪役,与古之傩略同。”(9)《兴京县志》卷八“礼俗”,奉天太古山房刷印,第315页。这里明确记载了新宾在元宵节扭秧歌时的歌唱叫太平歌,同时也说明了其功能是驱逐邪役、保佑太平。

随着非物质文化遗产保护活动的开展,秧歌被还原至民俗活动之中。新宾满族自治县申请非遗文本以平顶山镇大琵琶村为模板,并把这一习俗名称定为“新宾满族正月扭秧歌放路灯撵鬼习俗”,主要仪式内容为:每年正月十四中午,每个家族的长枝家里要设祖先堂,将祖先和故去的亲人请回家中过节。十四、十五、十六连续三天要到各家拜秧歌。正月十六晚饭后先到各家踩灯,走不同的阵型并唱太平歌。晚上八点多钟,秧歌队到村子的最东头准备撵鬼,这时家家开始撤供,将祖先和故去的亲人送走。主人手持火烛照遍每个角落,让那些不洁净的东西无处藏身,撵到外边。随着村东头鼓声、锣声、镲声同时响起,撵鬼开始,人们簇拥着大鼓往村西跑,并“嗷嗷”的大声喊叫。到哪家门口,哪家就燃起路灯,点着鞭炮,敲起铜盆。顷刻间街路两旁燃起了两条火龙,震耳欲聋的叫喊声、此起彼伏的鞭炮声、敲击铜盆的金属声,腾空而起的焰火将鬼撵到村西土地庙。人们燃起大堆篝火,围着篝火边转边扭,由老艺人唱秧歌柳子。唱完停止鼓乐、唢呐和一切响声。人们将彩灯、头上戴的花山都扔进火里烧掉,把穿的衣服在火上抖一抖。然后转身回村,往回走的时候不能回头,不能说话,以免再把鬼魂招回来。(10)新宾满族自治县文化馆2013年4月5日为“新宾满族正月扭秧歌放路灯撵鬼习俗”申请非遗的视频解说词。

二、势合形离:“撵鬼”仪式音乐的结构

“新宾满族正月扭秧歌放路灯撵鬼习俗”赋予鬼魂超自然的力量。祭祀祖先等好鬼魂,撵走孤魂野鬼、穷神恶鬼,达到驱病禳灾、平安吉祥的美好愿望。秧歌具有祈福撵鬼的功能,这在秧歌诸要素中有所体现。秧歌要素主要包括音乐和舞蹈,舞蹈在仪式中其主要功能是“踩”院子,扭得美不美倒在其次,但都能“踩”。更主要的是,秧歌最初叫“唱秧歌”,而非“扭秧歌”,足以看出音乐在整个仪式中的重要性。

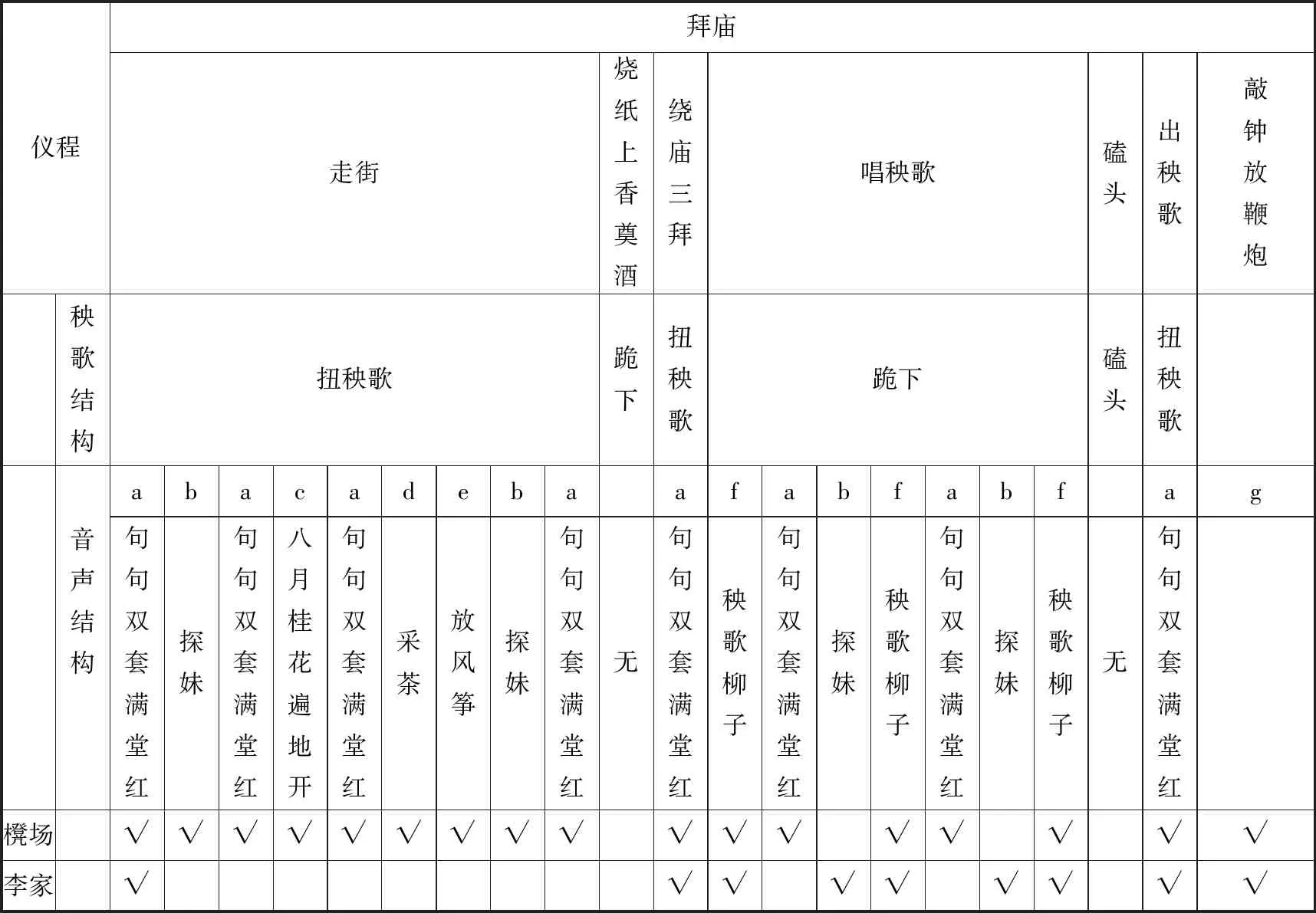

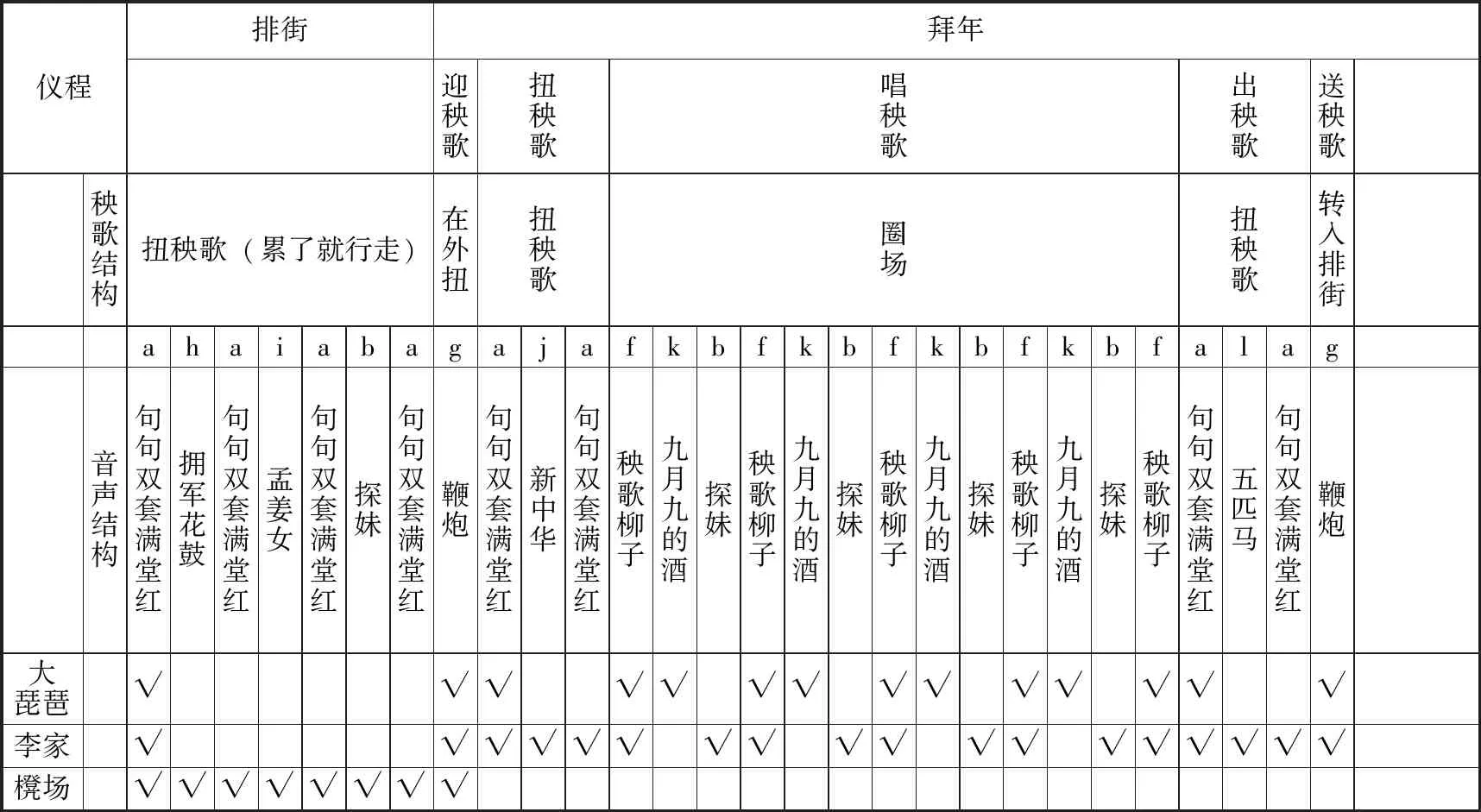

撵鬼习俗是与正式扮秧歌活动的起始和结束相一致的。过去开始扮秧歌的时间比较早,有的村子在年前就开始组织起来练习,一般村子正月初二、初三就正式开始。现在由于请喇叭手的价格太高,每天一般在400元左右,因此一般在正月初十前后正式开始(而非大琵琶村的正月十四,因为大琵琶村没有拜庙环节),至正月十五或正月十六结束。仪式过程分为拜庙、排街与拜年、踩灯、撵鬼(送灯、卸将、卸妆),由于每个村子保留的环节不尽相同,因此下文把特点鲜明的村子尽可能多地进行展示。分别以櫈场、李家拜庙,櫈场、大琵琶村、李家排街,櫈场、李家踩灯,大琵琶村、李家、红旗撵鬼仪程为对象,通过比较把这一民俗的整体面貌呈现出来。借鉴符号学中“横组合——纵聚合”的分析方法,对撵鬼习俗的仪程及音声结构进行模式及模式变体分析,找出仪式音乐的固定因素,分析音乐与仪式程序之间的关系。

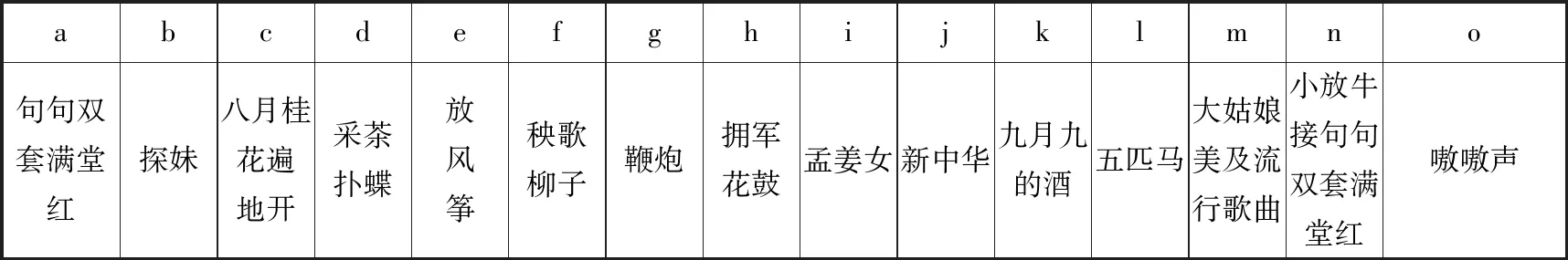

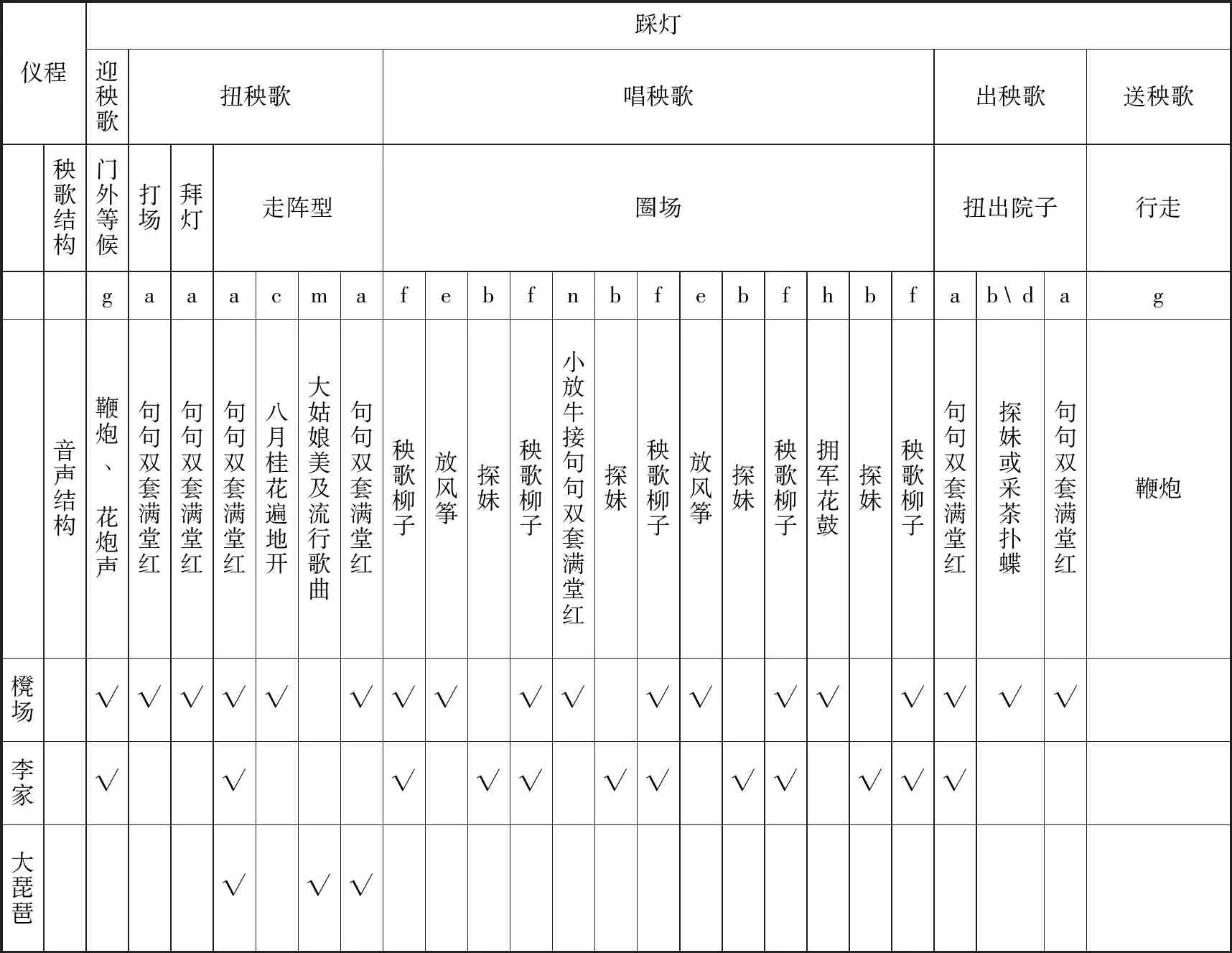

在进行仪式音乐分析的基础上,为方便标记,对仪式分析中出现的乐曲按先后顺序用字母予以标记,列表如下:

表1.仪式中曲目名称及仪式音声与相应代码

表2.拜庙仪式音声结构

表3.排街与拜年仪式音声结构

表4.踩灯仪式音声结构

表5.撵鬼环节仪式音声结构

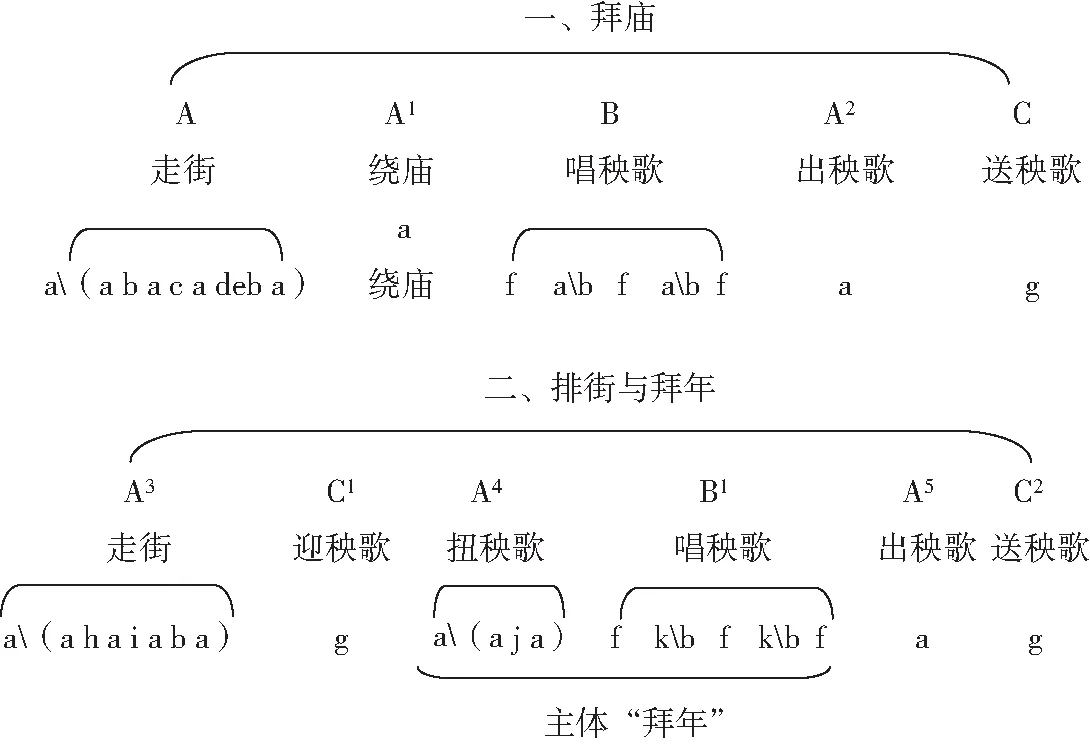

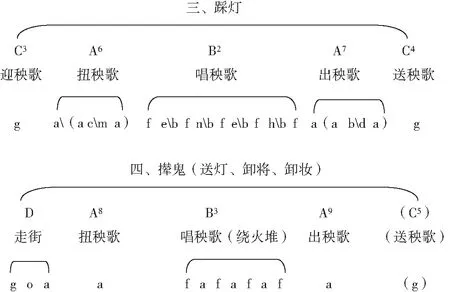

通过对各仪程用乐的统计,对新宾满族自治县正月十六扭秧歌放路灯撵鬼习俗进行构图。

图1.撵鬼仪式音乐结构

为了便于分析,笔者把整个仪式分为四个层次,第一层为具体演奏的乐曲,如a;第二层为较小的仪程,如A;第三层为大的仪式结构,如拜庙;第四层是从“正月十六扭秧歌放路灯撵鬼习俗”的仪式整体进行分析。从第一层看,仪式音乐的最重要两首乐曲是扭秧歌主要用乐a(《〈句句双〉套〈满堂红〉》)以及唱秧歌主要用乐f(《秧歌柳子》)。从第二层看,当仪程中仅仅演奏a时,其基本的演奏形式是“叠奏”(11)所谓“叠奏(唱)”指乐曲中以重复为主,只含少许和局部性变奏。鉴于它们的变奏性质体现的不够充分,所以一般情况下没有必要将那些变化不大的叠奏划归变奏曲式。见李吉提:《中国音乐结构分析概论》,北京:中央音乐学院出版社,2004年,第199页。,通过这种方式甚至可以在相应的仪程中只演奏a一首乐曲。另外在以乐曲a叠奏为主的基础上加入其他乐曲,形成abaca形式的回旋曲式。从第三层看,以“排街与拜年”仪程为例,如果以去单独一家的“拜年”仪程分析,“走街”部分是引子,主体“拜年”是以A(扭秧歌)、B(唱秧歌)、A(出秧歌)为主体的带再现的复三部曲式结构;如果从整个村子的“拜年”程序来看,“走街”则是连接部,它把各家的“拜年”仪程连接起来。因此“排街与拜年”仪程就成了循环体。以此看来,形式类似的拜庙(复数(12)有的拜关公庙、娘娘庙、土地庙等好几个庙,或者一个村子有好几个屯子,有时也到各个屯子去拜土地庙。)和踩灯也是循环体。最后的撵鬼仪程中的“走街”在某些村子中(如大琵琶)相比于拜庙和拜年中的“走街”分量要重,几乎可以和“绕火堆”环节并列,但总体看“撵鬼”环节的重心仍是“绕火堆”,仍在于唱秧歌部分,因此仍可以看作复三部结构。从第四层看,整个仪式音乐的四部分拜庙、排街和拜年、踩灯、撵鬼可以看成变化重复的套曲结构。因此整个仪式音乐的性质是:以单个乐曲的叠奏为基础、以回旋曲式为基本形式、以带再现的复三部曲式为主体的变化重复型四段套曲结构,整个习俗与各环节形成势合形离的有机统一。

三、祈福禳灾:撵鬼习俗音乐的功能

音乐具有一定的功能在学界已是共识,民俗音乐从历史中一路走来,或多或少都含有信仰的元素,体现了功能性为主,娱乐性次之。撵鬼习俗中主要有唢呐曲牌、秧歌柳子、打击乐三种音乐形式,它们在仪式中的功能各有侧重。

1.唢呐曲牌的连接功能

伴随着鼓镲等打击乐伴奏,唢呐曲牌几乎贯穿于扭秧歌活动的整个过程。唢呐曲调并非固定不变,既有《句句双套满堂红》《探妹》一类的传统乐曲,也有《拥军花鼓》《八月桂花遍地开》等体现主流文化的新民歌,当然也不乏《九月九的酒》之类的流行歌曲。但它们也有共同之处,均为二拍子或四拍子的乐曲,且在仪式中速度基本一致。其功能以大琵琶村为例可见一斑,该村秧歌队喇叭匠(当地人对唢呐演奏者的称呼)半路出家,且主要在白事中吹奏,大家普遍认为其演奏水平不高。由于要出去比赛,村部就从外面另请了一位,但是面对新的喇叭匠的演奏,已经养成听觉习惯的秧歌队员连秧歌也不会扭了,只能重新让原来的喇叭匠吹奏。此例反映出一个事实,唢呐音乐主要为秧歌步伐伴奏,掌控着整个仪式的律动,使仪式流畅进行。

2.秧歌柳子的表白功能

秧歌柳子是由演唱者根据一首固定曲调即兴填词的唱曲形式。中国北方传统秧歌中唱曲有两类,一类是多少不一、具有可替换性质的民歌小调。一类是“唱秧歌”时所用的专用曲调,歌者根据不同情况即兴填词。新宾满族秧歌没有小场中民歌一类的演唱,只有在大场中秧歌柳子的演唱。这一专用曲调在新宾称“秧歌柳子”“秧歌板”或把唱曲子这一环节称作“唱唱”。曲调如下:

谱例1.

过去,北方春节期间围绕秧歌举办的这一民俗活动不叫扭秧歌,而叫唱秧歌。这里的唱主要指“唱唱”这一环节,所唱的曲子即秧歌柳子。之所以把秧歌柳子定位如此之高,其曲调优美与否尚在其次,最主要的是这首曲调可以任意填入想要表达的文字。因此,歌词内容不仅是演唱者,也是听者最想表达的诉求。当然,秧歌柳子贯穿于整个仪式,在不同的环节所唱的内容也有差异。

在拜庙阶段,许多是诉求的直接表达,他们祈求神佛保佑。如“一进庙门把头磕,先拜老爷后拜佛;保佑保佑多保佑,保佑下年还扮秧歌”(腰站)、“櫈场秧歌到庙门,忽见天空降祥云;观音菩萨到此处,送来吉祥幸福临”(櫈场)、“十三大辙唱宫声,众位神灵你是听;保佑保佑多保佑,保佑明年五谷丰登”(李家)。

在排街与拜年阶段,直接给住户送去祝福、送去吉祥。大琵琶村的“一进院子东西长,养活儿女上了学堂;念书念到大学毕业,誓为国家做栋梁”。“一谢酒二谢茶,三谢大老板把钱来花;你拿钱来我办事,打过新春把财来发”。

踩灯阶段是排街与拜年的延续,由于排街时东家要摆茶桌、花钱酬谢,并非每家每户都愿意花钱,因此,秧歌队只有收到邀请才能进院。一些村子形成去哪家排街就去哪家踩灯的约定俗成,两个环节功能基本相同,但唱词稍有差异。如“正月里来正月正,正月十六就来踩灯;金灯银灯踩了一个遍,五谷丰登就太平春”(櫈场),“一进福门用眼观,兄弟的院子半拉湿来半拉干;半拉湿的是龙戏水,半拉干就能出状元”(櫈场),“正月里正月正,正月十六来踩灯,穷神恶鬼都踩净,从此你家得太平”(李家)。排街主要送祝福,踩灯在晚上进行,除了送祝福,还要把院子里不洁净的东西撵到大街上,之后,就交给撵鬼环节来处理。

撵鬼环节把大街上的鬼再撵出村子。如“正月里来正月正,二十八宿神仙请听分明,神仙恶鬼收回去,保佑我们村中得太平”(腰站),“十三辙里唱江洋,凶神恶鬼听端详;今天给你撵出去,撵到日本得太平”(大琵琶),当地人选择了最直白、最通俗的方式表达自己的心愿,需要时不惜以暴制暴。

尽管每个阶段唱词有所区别,表面上是根据地点不同分别唱给神、人、鬼听,但其实都是唱给人听,让人知道秧歌队为各家送来祝福,可以将鬼撵出村子为村庄带来平安,从而使人们心中感到安全,对未来生活有了期盼。

3.打击乐器的震慑功能

正常情况下,整个仪式过程都要有秧歌队跟随,但由于各种原因,这种情况在当今发生了变化。李家的秧歌队因为队员年龄偏大,为了安全起见,在送灯(撵鬼)时均不再跟随,只有一只鼓、一副镲出场。大琵琶村由于其他原因,2016年只有乐队出场。尽管如此,这一环节仍然被视作撵鬼,从中凸显了打击乐的作用。

西方汉学家沃尔夫(Athur P.Wolf)对中国民间信仰系统进行梳理,认为中国人把故去的人分为“神、祖先、鬼”三类。“祖先”和“神灵”享有世人祭祀,他们庇护后人,保佑苍生,不给现实世界带来伤害。“鬼”不但不庇护地方,还会出来为非作歹、干扰乡民生活。(13)张振涛:《既问苍生也问神鬼——打击乐音响的人类学解读》,《中国音乐》,2019年,第2期,第24页。张振涛认为对于“祖先”和“神灵”,世人只需采取祭祀的方式即可相安无事,但对于“鬼”,世人则需要两手准备,软硬兼施,既要安抚又要震慑。安抚可以是丝竹管弦,震慑必须用音量宏大的锣鼓响器。(14)同注,第25页。在撵鬼习俗中,也有安抚与震慑两种。活动进行时,除了“祖先”“神”会被请来看秧歌,还有一些孤魂野鬼会跟着进村。其实,对于村民来说,别人家的祖先也是鬼,他们只会保佑自己的后人,对于其他的村民也会形成威胁。因此,这一种鬼也要撵。在安抚的一面,可以是让他们看秧歌,一起娱乐。在撤供时,村民也会在大街上抛洒一些食物打发“鬼”回去。如果还有不愿出去的“鬼”,他们就采用“撵”的强硬方式,村民刺耳的叫声伴随着鼓镲的强大音量兼及强烈的火药爆炸声,一起把鬼撵到村外。这时打击乐不仅仅是一种乐器,更主要的是一种撵鬼的“法器”,起到震慑作用。

另一方面,鼓的地位更显重要。从整支秧歌队来说,鼓掌控节奏,起着指挥的作用。一般一支秧歌队只有一面鼓,有多面钹镲或锣。以大琵琶来说,该村有三条东西向道路,在主干道上撵鬼用鼓,在两边支路上撵鬼用镲以及其他乐器,这突出了鼓的中心地位。据《山海经·大荒东经》记载:“东海中有流波山,入海七千里。其上有兽,状如牛,苍身而无角,一足,出入水则必风雨,其光如日月,其声如雷,其名曰夔。黄帝得之,以其皮为鼓,橛以雷兽之骨,声闻五百里,以威天下。”(15)佚名:《山海经(三)·第十四·大荒东经》,王云五主编《丛书集成初编》,商务印书馆,1939年,第122页。古人把鼓与雷声相联系,已经赋予了鼓力量与神话,希望它能驱赶走鬼之类的东西,并成为千百年来维系民间信仰不可或缺的“法器”。

对于新的一年,只有把所有恢复洁净,才能安心踏上征途,但如何驱除空间的以及内心的“鬼”?“只有粗粝之响与之相配,只有訇烈之器与之相敌。把挥之不去的阴影,赶出屋舍,赶出院落,赶出巷道,赶出内心,才是首选。”(16)张振涛:《噪音:力度和深度》,《大音》,2011年第二辑,第7页。魑魅魍魉躲在犄角旮旯,宏大的打击乐则无孔不入,令它们无任何藏身之所。因此,在整个仪式结构中,打击乐主要是为唢呐曲牌以及秧歌柳子伴奏,在文化功能上,自始至终都有震慑作用。如前文所述清朝崇德八年击鼓鸣铮逐鬼禳灾之事,说明用打击乐作为撵鬼的工具在民间存在已久。

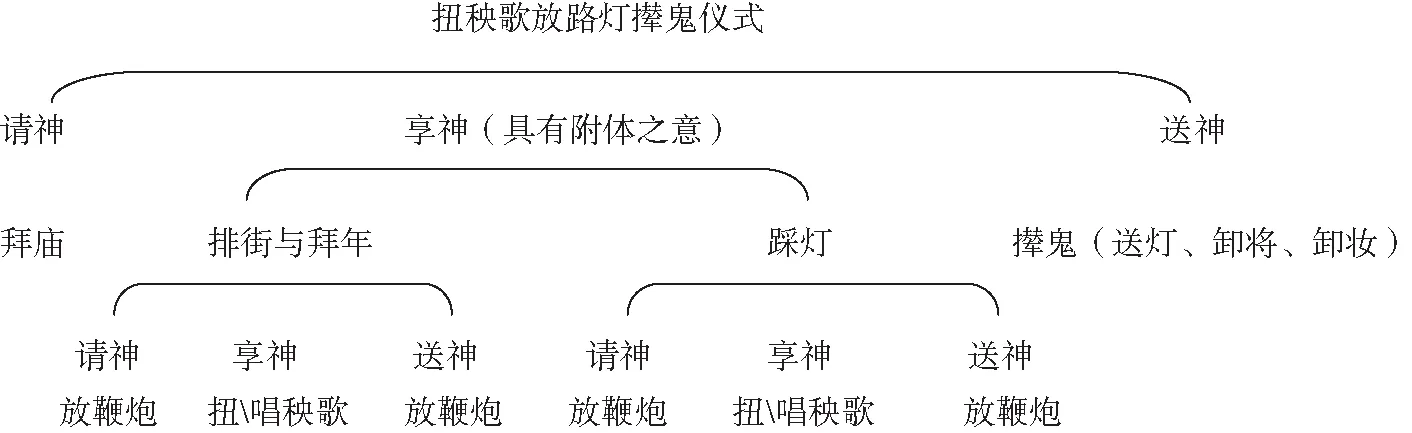

四、着戏为傩:秧歌队的身份隐喻

一个完整撵鬼仪式的四个部分又可分成三个环节:请神(拜庙)、享神(排街与拜年、踩灯)、送神(撵鬼、送灯、卸将、卸妆)。拜庙是请神环节,秧歌队去庙里请神,之后秧歌队具有了被神附体的涵义,具有了神性,可以代表神行使权力。排街与拜年、踩灯环节为享神,主要借用神的力量为各家各户驱除瘟疫灾病,保佑平安。值得注意的是,到各家拜年和踩灯的时候,各家又细化出请神(这里的神是秧歌队)、享神、送神一套程序。以前,在撵鬼环节最后还要再去庙里,在庙前将灯笼、花山等纸扎品一律焚毁才表示这一仪式结束,这一层意义上就是把神送回庙里。送灯即送神,人们把不愿意走的孤魂野鬼撵出村子、送到庙里交给土地爷管理则称为撵鬼。由于针对的对象不同,同一仪式环节体现了两种不同的意义。卸妆之后送神归位,秧歌队不再具有神的法力,之后回归正常,进入下一个轮回。如图:

图2.撵鬼仪式结构

音乐本身具有祈福禳灾功能,但这种功能因为与秧歌的结合而具有了明显的信仰因素。扭秧歌或唱秧歌只是一种表面形式,是一种比较直接的表述,而秧歌队的身份是一种隐性表述。这一民俗在民间之所以具有影响力,很大程度上在于秧歌队隐含着的一种特殊身份,正是这种身份让秧歌队具有了神性,具有撵鬼的功能。那么,秧歌中究竟隐含着何种身份?这需要从秧歌队的细节中进行寻找。

秧歌的身份标识从队员的面部可以找到一些线索。秧歌中有特殊的角色扮相,如孙悟空、猪八戒、福娃等,这些角色均头戴面具,以面具进行角色标识。其他一般角色并不戴面具,但这些角色会在面部涂彩、化妆,有的比较滑稽、有的写着“发财”二字,总之画有不同的“脸谱”,这种“脸谱”也具有了面具的意义。这种方式甚至在远古时期就有存在,“原始人——不论是何部落何地区的,都会将自己装扮成所崇拜的动物。装扮的方法无非是两种,一是用有色的液体物质在自己的面部与身体上涂绘,二是用固体材料进行装饰。”(17)朱恒夫:《面具:文明与艺术的符号——简论面具的起源与发展》,《民间文化论坛》,2010年,第4期,第76页。这种装扮是人类在自身能力不足的情况下,将自己装扮成猛兽的样子,这样在斗争中显得自己更威猛一些,能够对其他动物起到威慑作用。

在外观上,面具其实是傩最明显的标志。湛江麻章旧县傩舞传承人彭秋生认为,戴上面具后的表演者,即完成了从“人”至“神”的身份切换。他们的动作以及声音均是在传达“神”的旨意。(18)陈子豪,钟子莹,柴丽芳:《广东湛江傩舞面具的符号学研究》,《丝绸》,2019年,第4期,第104页。其实,“戴上面具即神”的意识在湛江傩舞仪式表演者及观看者的心里是十分强烈的。与此类似,面具也赋予了秧歌队一些强大的功能,就如前文《兴京县志》中所载,就功能而言,唱太平歌与傩略同,可以驱逐邪役。由于使用面具,秧歌队与傩都具有了神的身份,那么,秧歌队中写着“发财”一类较为滑稽的脸谱与狰狞、凶神恶煞的傩面具又有何种关系?

根据于平的观点,傩的发展经历了“事神”“致福”、傩泛化的过程,即从最初的“逐厉鬼”至“受福不傩”,再至“着戏为傩”的过程。由“受福不傩”至“着戏为傩”的质变临界点为隋朝“九部伎”中的“礼毕”。(19)于平:《从“受福不傩”到“着戏为傩”——傩舞的历史根源与文化流变》,《音乐与表演》(南京艺术学院学报),2016年,第4期,第137—143页。至南宋,宫廷画师曾留《大傩图》一副,但其内容是“村田乐”(或社火),因此一些学者认为此图名不符实。孟凡玉对此进行了分析,认为世俗化、娱乐化倾向使宋代的傩就是此类形态,应认为是傩活动的组成部分。(20)孟凡玉:《南宋〈大傩图〉名实新辨》,《中国音乐学》,2011年,第1期,第33—38页。此说甚为有理,也是傩在长期发展中“着戏为傩”的例证,说明了秧歌与傩的关系。

在后来的秧歌中仍然可以看到傩的影子。古代傩仪中负责歌唱的侲子由黄门子弟担当,后世秧歌中由儿童扮三四妇女,这缘于古人认为儿童元阳未泄,具有强大的驱鬼效力。秧歌过去的女性角色由男人扮演,女性不参与,也与阳气利于驱散阴气的认识有关。另外,即使新宾本地的秧歌也有不同种类,如腰站村的扮相与唐朝历史人物联系紧密,两个沙公是武将打扮的谢云登和王伯当,打柴的程咬金,渔公罗成,另外还有西游记人物等,最后的环节不叫撵鬼,叫卸将。(21)腰站的内容来自2016年2月24日采访王文清(1924年生),2015年9月1日采访翟兴来(当年60岁)。这与宋代傩仪的装将军、装小妹颇有几分相似。古代傩有“十二兽吃鬼歌”,秧歌中有秧歌柳子。演唱中所撵的“魑魅魍魉”,魍魉即方良,是古代傩驱赶的对象。

总之,在傩仪长期的发展中,“着戏为傩”之后的秧歌队承继着傩的身份,这一身份因世俗化和娱乐化过于明显而逐渐被人遗忘。写有“发财”一类较为滑稽的脸谱也是傩面具的一种变化形态,体现了不同的时代诉求。

五、信仰式微——秧歌内核的变化

撵鬼这一古老习俗,利用秧歌队“神”的身份,结合震耳欲聋、弥漫到每一个角落的打击乐将邪疫撵出村庄、撵出家门,以祝福激励亲族,用平安告慰相邻。人们定是相信秧歌与音乐具有这些功能才使这一习俗与每年的重要节点契合,并把传统的经验传递至今。但是,在当今社会,这些传统文化以及人们对此的认识还和以前一样吗?以大琵琶村为例,撵鬼是整个仪式中最热闹、最隆重的环节。之后,不仅意味着仪式结束,也意味着年关正式过去,这是全村人年节中最后的节日狂欢。但2016年笔者对大琵琶村进行考察时却遇到了另一番景象。

正月十六(阳历2月23日)18 ∶00,秧歌队在村部大院里开始扭起来。“卖单”(观看)的群众以及手持“长枪短炮”的记者、学者将广场围得水泄不通。随着观众的参与,秧歌队伍愈发壮大,娱乐的人数大大超过了秧歌队本身。19 ∶10左右发生了意外,在没有得到村长指令下,秧歌队员各自回家,人们四散准备观看撵鬼活动。但乐队并未离开,在村长的指令下继续演奏。19 ∶35前往村东头撵鬼,往年都是整支秧歌队扭着到村子东头,但这次只有拉鼓的傻柱子以及鼓、镲、喇叭前往,一路敲打着走过去,但其间喇叭没有吹奏。半途,喇叭匠沿着北面一条路回家准备撵鬼。19 ∶51分,撵鬼正式开始,与往年撵鬼大队不同的是,今年主干道上只有四个人:拉鼓者、打鼓者、打镲者还有笔者。后来在岔路口打镲的去南边的一条路上撵鬼,主干道上只剩下三人。镲和鼓以每分钟约128次速度齐奏,傻柱子踩着节奏迈开步子走得很快,对于笔者来说无疑就是小跑,不一会已经满头大汗。往年,随着人员的陆续加入,撵鬼队伍会越来越大。这次,路边许多村民大多只做观望状态,看到撵鬼队伍走到自家门口纷纷点燃鞭炮。有的等撵鬼队伍过去才开始点燃,也有的一看队伍过来,两边鞭炮齐鸣,爆炸的火光连接在一起,穿过去非常危险。不过傻柱子却有刀山火海浑然不怕的英勇气魄,拉着鼓直往前闯,幸好打鼓者及时制止了这种不怕牺牲的英勇行为。20 ∶00走到村中央,打镲的也集合进来,逐渐有秧歌队员陆续加入。两边火力丝毫未减,在炮火猛烈攻击之下,秧歌队员吓得捂住脑袋。撵鬼者都心惊胆战,“鬼”焉有不走之理?20 ∶05分到达地点——村西头过了桥50米,逐渐聚集了一些人,点起了火堆,进行到绕火堆的最后阶段。

无独有偶,如果说大琵琶村这次撵鬼活动属于偶然,李家的撵鬼活动无秧歌队跟随则已成常态。由于年龄偏大,该村最后的撵鬼环节只有鼓镲演奏。当然,这突出了打击乐的作用。但是,没有身份为“傩”的秧歌队出现还能将鬼撵走吗?民俗仪式之所以年年岁岁周而复始并在乡民中产生重大影响,一个重要的原因是裹挟着浓重的民间信仰因素。对鬼神的敬重使他们相信大自然有许多神秘莫测的力量,而民俗演化的重要原因则是人类信仰变淡。仪式中其他一些细节也显示出这种变化,过去,在仪式结束时,花山等要烧掉,现在许多人拿回家等下年再用。之前,仪式结束之后,回家的人们不准说话、不准回头,否则会把鬼给召回来。现在这些成了谈资,很少人真正这样做,更多的是回家时人们的谈笑风生。

一个多世纪以来,在西方启蒙理性的影响下,中国曾进行过几次破除迷信的活动,传统的民间信仰逐渐式微并随着代际传递。当然,信仰变淡的因素很多,其中有两种不可忽视。一种是内部原因,即人类自身力量的增强。过去撵鬼是因为人类内心恐惧,这种恐惧源于乡民自身力量的弱小。人们力图通过民间信仰化解对神秘莫测的大自然的畏惧,以达到平安生存之目的。强大打击乐的声响之处,这种恐惧随之消失。随着社会的发展,现代人掌握自身命运的能力增强,在面对自然时,更相信自身的力量,而非让鬼神去决定。同时诉求亦发生了变化,仪式中更多的不是驱邪,而是祈福,是对于美好生活的追求,这从秧歌队员面部写着“发财”二字表露无遗。第二是外部原因,撵鬼的神秘性逐渐消失。“神秘性还能形成某种获得心理支持的力量,使人敬仰神灵,获得心理上的慰藉,在一定程度上减缓精神层面的压力和恐慌。”(22)张祝平:《论佛道教发展与庙会文化的变迁——浙西南地区庙会习俗的历史考察》,《贵州民族大学学报》(哲学与社会科学版),2015年,第2期,第39页。撵鬼本是村庄内部习俗,而当下逐渐成了一种文化表演,吸引各方人士参观,仪式的神秘性逐渐消失。当撵鬼变成了大众娱乐,仪式的传统功能伴随着频繁的闪光灯逐渐衰减。

六、功能延展:草根阶层的文化自信

由于诸多原因使乡民信仰变淡,进而使扭秧歌“撵鬼”仪式的内核发生变化,仪式具有了更多的表演成分。当然,并非说“撵鬼”的功能完全消失,它在某些情况下仍然具有仪式感。就音乐来说,由于整个仪式的结构并未发生根本性改变,唢呐曲牌的连接功能、秧歌柳子的表白功能、打击乐器的震慑功能仍然延续。就整支秧歌队和整个民俗活动来说,尽管人类信仰整体变淡,但在年纪稍大一点的村民心中仍怀有浓重的民俗情结。因此,撵鬼的意义也未完全消失,只是和传统社会相比,这一活动的内涵已经发生巨大变化。如今,撵鬼习俗已成为满族的文化标识。在新宾政府进行民族文化建构之时,将其纳入了满族音乐文化体系,使其具有了强化族群边界、塑造文化认同的功能。

政府将撵鬼习俗用于塑造文化认同,无形中塑造了乡民的文化自信。众所周知的原因,一百多年来的西风东渐使中国传统文化在对比中惨遭污名化。中国底层的传统文化持有者长期受到歧视,草根阶层被打上了愚昧、落后的标签,逐渐形成了文化自卑心结甚至文化怨恨情绪,这是后来传统被大量抛弃的重要原因。随着国家振兴和对传统文化的重视,撵鬼习俗得到官方承认,草根阶层从官方、学者以及旅游者惊奇的眼神中发现了自身的价值,逐渐树立了源自历史深处的文化自信。当然,这一现象不止于撵鬼习俗,它在中国具有一定普适性。

人类的需求无非是物质和精神两个层面,传统的撵鬼习俗很难给乡民创造额外的价值,它主要通过祈福禳灾使乡民有了精神慰藉并产生了追求未来美好生活的精神动力。当今,在人们的传统文化观念发生根本转变的情况下,借助非遗与旅游的东风,可能会给个别村庄带来少量资金注入,但并不能给乡民物质生活产生太多的影响。因此,文化自信是撵鬼习俗给予草根阶层精神需求的拓展。

秧歌是中国北方广泛流传的一种民间文化。据薛艺兵统计,北方秧歌中都有专用曲调,但名称有所不同,如“锣鼓曲”(兰州)、“伞头调”(陕北、山西)、“领唱秧歌”(陕北、胶东)、“大夫调”(胶东)、“秧歌柳子”(东北、河北)、“打柳子”(河北)、“喜歌”(东北)等。经过分析,他认为这类曲调具有同源关系。(23)薛艺兵:《北方各地“秧歌调”同源关系辨识》,《黄钟》,2007年,第1期,第107页。不仅音乐,整个撵鬼习俗(包括文化持有者)属于高度融合的文化,属于满汉共享,再加上舞蹈动作来看,其区域特征更为明显。纳日碧力戈认为“新时代铸牢中华民族共同体意识,不仅需要少数民族认同多数民族、少数民族彼此认同,更需要多数民族认同少数民族”。(24)纳日碧力戈:《双向铸牢中华民族共同体意识》,《中南民族大学学报》(人文社会科学版),2009年,第4期,第2页。撵鬼习俗音乐文化反映出满汉两族的文化融合,他们过去一起撵鬼,当下一起传承保护,体现了在双向认同下的中华民族共同体意识。至于给秧歌赋予“满族”这一特殊身份,让秧歌成为满族的文化标识,无形中使其获得了更多的社会关注,不失为一种更好的保护方式。与此同时,不应忽视20世纪80年代以来栾榕年等老一辈学者从舞蹈、阵型、服装等角度关于满族秧歌的一些研究成果。乡民亦应在文化自信基础上产生文化自觉,官方、学者、草根阶层通过关注其与其他秧歌的差异性,让满族秧歌鲜明的地域特点在全球化与现代化大潮的冲刷下仍能得到传承和保护。

结 语

长期以来,流传于中国北方民间社会的秧歌因具有傩的身份隐喻而被乡民用作祈福禳灾的工具。在传统向现代转换的过程中,由乡俗向民族文化、区域文化身份扩展,秧歌传统功能渐淡,文化认同功能愈显,逐渐塑造了草根阶层的文化自信。其文化融合反映了满族传统民俗音乐融入了中华民族共同体意识,也反映了满族与汉族的双向认同,这为进一步铸牢中华民族共同体意识打下基础。正如于平所说,“傩礼作为一种文化现象是愈来愈走出‘礼’的范围而步入‘戏’的圈子。随着科学的进步、文化的昌明、观念的变革,傩礼或许更会失去其‘逐疫鬼’的功能而徒具‘面具舞’的结构,成为一种更完全意义上的舞蹈表演艺术”。(1)于平:《从“受福不傩”到“着戏为傩”——傩舞的历史根源与文化流变》,《音乐与表演》(南京艺术学院学报),2016年,第4期,第143页。在当今社会,傩尚且如此,作为早已“着戏为傩”的秧歌来说,可能也是主要作为一种“表演艺术”存在了。当然,这是在人类信仰式微、自身力量增强,以及非遗与旅游推助下的资源竞争等综合因素影响下的结果。在这种情况下,传统民俗由于裹挟着浓重的民间信仰而生发的社会功能还能留存多少,“鬼,还能被撵走吗”已成为不是必需给出答案、而是应引起整个中国社会深刻思考的问题。无论如何,撵鬼习俗沉积着每个村落对于祖先崇拜的遥远记忆,乡民用这种表演形式向外界诉说着他们一起撵鬼守护家园、一起传承致敬祖先、一起保护挽留乡愁、携手缔造中国平安乡土的故事。