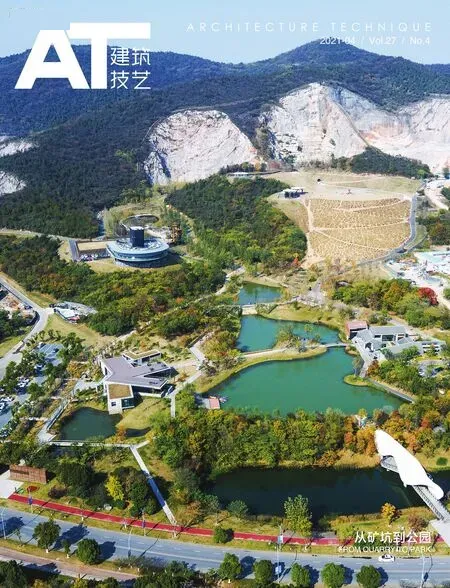

从大足安岳摩崖石刻探索巴蜀佛寺的地域化趋势

王嘉祺

重庆大学建筑城规学院

摩崖石刻作为石窟寺传入中国后不断本土化的建筑形态,在巴蜀地区的分布非常广泛,其历史悠久,最早可以追溯到东汉时期,并随着隋唐时期中原佛教兴盛,巴蜀摩崖造像活动逐渐繁荣起来。隋唐五代的巴蜀摩崖造像营造重心从川北广元、巴中一带逐渐发展至川中和川西区域,至两宋时期主要集中于大足、安岳一带,整体呈现出自北向南的发展趋势[1]。

在唐宋巴蜀地区摩崖石刻蓬勃发展的同时,佛寺也经历着快速变化,然而唐宋时期的巴蜀寺庙宫观均已毁于兵燹,唯有江油云岩寺转轮藏小木作得以留存,通过建筑实物探索巴蜀建筑发展变化并不现实。虽已无建筑留存,大足和安岳却完整保存了唐末至南宋晚期大量精美的摩崖石刻,且区别于北方石窟自成一体。大足北山自南向北依附岩壁雕刻了唐末到南宋时期的众多造像,大足宝顶山大佛湾更是有众多南宋密宗造像。大足与安岳的石窟造像空间分布接近,持续时间长,且多由社会各阶级人士分期捐资开凿而成,工匠亦为当地家族沿袭经营并记于造像题刻之上[2]。石刻中建筑形象虽有所概括、简化,但其中建筑形象的发展变化为研究巴蜀建筑发展的地域化趋势提供了丰富的案例。

1 唐代经变图所反映的南北统一

唐代是巴蜀摩崖石刻快速发展的时期,得益于唐玄宗和禧宗两次入蜀避难和随行的各类匠师,以及南方丝绸之路长期带来的中原文化影响,从广元巴中到大足安岳的石刻建筑形象基本属于北方中原系统,但仍表现出巴蜀地区的建筑特色,可以与现有北方石刻壁画相互印证[3]。

1.1 大足北山观无量寿佛经变中的唐代佛寺

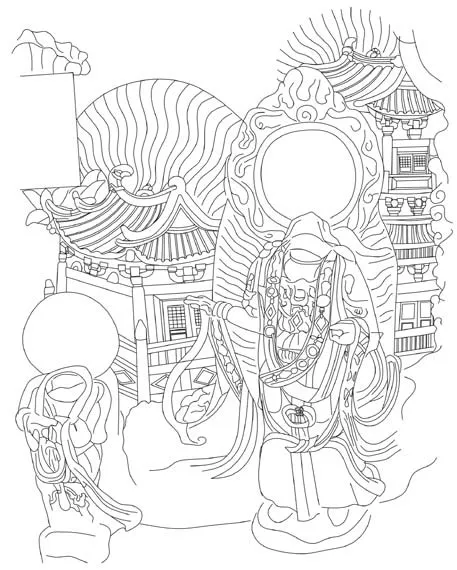

北山佛湾245号石刻造像为唐乾宁三年所刻,内容为观无量寿佛经变相,属于唐朝主要流行的西方净土变中一类,石刻上部为世人理想中西方净土极乐世界景象,包含了仿木构造的殿堂及亭台楼阁,是研究巴蜀唐末建筑风格的重要参考(图1)。

1 唐末石刻反映南北统一的建筑风格

石刻建筑群以正中的重檐歇山佛殿为主体,通过连廊围合成廊院,并以正殿为中轴左右纵向布置重檐歇山配殿,通过重檐连廊连接,连廊前有对称八角重楼,配殿再通过圜桥连接东西偏殿。建筑风格具有典型唐代建筑特点,主体佛殿首层面阔七间,下檐明间和次间出抱夏,梢间在槛墙上开直棂窗,二层腰檐上设置平座,角柱采用侧脚和升起的做法,首层和二层均环绕以斗子蜀柱单勾栏。佛殿和龟头屋均采用歇山屋顶,屋脊和鸱吻为唐代殿堂典型样式,山花部分施博风板和悬鱼,出檐深远,翼角起翘幅度大,檐口呈一条柔和曲线。柱子为方形,柱头做卷杀,上托硕大栌斗,栌斗横向安十字替木,纵向出挑华拱承托撩檐枋,柱间用阑额和地栿进行连接,阑额至角柱不出头,补间铺作直接安放于阑额之上,一二层分别使用斗子蜀柱和曲脚人字栱。

1.2 同时期巴蜀与中原佛寺对比

从大足北山的净土佛寺形象可以看出其具有鲜明的北方风格,寺院布局与北方壁画与《关中创立戒坛图经》中内容基本一致,以二三层楼阁为寺院中心(图2)。

2 敦煌320窟壁画中的唐代佛寺

建筑形式上,敦煌经变中少见佛殿中出抱夏的做法,且殿堂多不做墙壁,直接展现内部佛像及空间。正殿屋顶多做庑殿顶,殿后重楼及侧殿多用歇山顶,屋脊与鸱吻的风格与巴蜀地区相一致。北山佛殿在结构上与西安大雁塔门楣石刻唐代佛殿存在相似之处,柱头铺作出双抄,上承令拱撩檐枋,柱间通过阑额进行连接,不做地栿,补间铺作用人字栱和斗子蜀柱不出跳,直接置于阑额之上(图3)。

3 西安大雁塔门楣石刻唐代佛殿

敦煌经变中佛殿前少有做重楼及石幢,敦煌莫高窟61窟《五台山朝圣全图》中的大清凉寺正殿前左右分别设置三重塔和二层重楼[4],北山殿前八角重楼在莫高窟231窟中也能见到相似做法,重楼位于佛殿两侧精美须弥座上并以连廊连接,屋顶做攒尖顶,其他大木做法基本一致。

2 敦煌石窟到巴蜀石刻反映的时空流变

两宋时期,北方石刻发展陷入停滞,而巴蜀佛教发展与石刻开凿却进入繁荣时期,随着四川盆地中南部地区经济快速发展,大足和安岳一带成为两宋巴蜀的造像中心[5],摩崖石刻在内容、形式与功能上也在逐渐发生转变。

2.1 石刻内容变化

佛教石刻壁画的内容一直处于一个发展变化的过程,早期于北朝时敦煌石窟内的壁画内容十分丰富,包含佛像画、故事画、民族传统题材、供养人像及和装饰图案等。到了唐朝,中原佛教发展进入鼎盛时期,诸多佛教宗派西方净土变体题材风靡一时,隋唐时期流行的佛寺画壁也主要以净土变、地狱变和神鬼画像为主[6],这一时期主题与唐末至北宋时期的大足北山石刻内容相似,只不过北山摩崖石刻主要由当地官吏、士绅、僧尼等相继营造,目的是为了求福祈愿,因此石刻主题主要是西方净土变和神佛造像。

五代至两宋时期,不同于中原地区以禅宗为主,巴蜀地区仍存在较多佛教宗派,大足和安岳的石刻造像都出现了多元化题材,内容也出现世俗化和地域化趋势,宝顶山大佛湾摩崖石刻便包含了密宗、华严宗和净土宗等多个宗派的石刻题材。传统的西方净土经变内容开始减少,具有地域特色和世俗特点的石刻大量出现,如描绘巴蜀密教传扬者柳本尊的十练图、正觉像,以及适应世俗需求的父母恩重经变相、雷音图和牧牛图等。同时在大足南山、石篆山还出现了道教主题和三教合一的内容,例如南山三清古洞和石篆山孔子与十哲龛等[7]。

2.2 石刻形式变化

石刻壁画的内容在不断发展变化,承载其内容的石窟形式也在同时发生改变。巴蜀山地多为红砂岩,质地脆硬,不易像北方石窟一般开凿石室,多依附岩壁开凿摩崖浅龛。从北山石窟到宝顶山大佛湾,随着时间发展类似于北方开凿石室的数量不断减少,其空间类型逐渐从半封闭的廊道转为开放连续的室外空间,石刻形式从大小不一的石龛逐步转变成数十米高的摩崖石刻。南宋后期宝顶山石刻间不存在明确分隔,内容间前后呼应,多个石刻内容可共同组成一个连贯主题,进一步强化了石刻观览体验的沉浸感和连续性(图4,5)。

4 大足北山摩崖石龛及石室

5 大足宝顶山大型摩崖石刻

2.3 石刻功能变化

石刻内容和形式的变化是由于佛教的地域化和世俗化导致的,同时也伴随着内在功能的转变。北朝石窟的开凿是由于佛教禅行对于修行环境的要求,需要在坐窟行禅时观佛念佛,因而早期开窟与禅行之间存在必然联系。而后随着净土宗开始发展流行,石窟内的造像和净土变相与民众现世的世俗需求相关联,唐代石窟的性质也逐渐从单一僧人的禅观增加了表现世人理想净土、祛病延寿等功能[8]。唐宋时期的巴蜀摩崖石刻已经开始摆脱传统石窟的形式,受众转为面向信徒及世俗民众,用以祈求保佑、宣传教义或是入门信徒的修行和受戒,不同石窟相互间存在功能区分,形成了完备的体系。

3 两宋摩崖石刻反映的地域化趋势

两宋时期巴蜀佛教发展延续了佛教发展中国化和世俗化趋势,石刻中北宋至南宋佛寺建筑形象转变不仅是巴蜀佛教建筑发展变化的过程,也是一个不断地域化的过程。

3.1 空间形态组合变化

不同于北方地形大多平坦开阔,巴蜀地区多山地丘陵,寺院组合会根据地势灵活变化。北宋建隆元年开凿的安岳华严洞善财童子五十三参图以画卷的形式描绘了善财童子在佛寺向智者学习的图景,可以了解北宋早期巴蜀山地佛寺的空间特点(图6)。入口以高大三重檐楼阁作为寺院三门,两侧布置对称歇山屋面殿阁,门后为重檐七间殿堂与佛塔组合而成的院落,正殿明间并列放置三尊佛像,殿前广场矗立一座十三重方形佛塔,可见这座寺院的布局以塔为中心,前塔后殿,不是宋朝常见的佛殿前布置对峙双阁[9]。这种布局在北宋时期并不罕见,如汴梁左街护国禅院就将佛塔作为寺院的中心建筑,辽清宁二年(宋至和三年)应县佛宫寺也都是同时期以塔为中心的典型代表[10]。

6 安岳华严洞的建筑空间组合形象

华严洞中的佛教寺院处于山林之中,不同殿阁排布高低错落、或密或疏,有殿堂立于大块岩壁之上,有楼阁整齐排列于密林之中,部分建筑周围饰以云雾纹样表现地势险峻,寺院布局因地制宜,随着游览序列的前进而整体逐步上升。石刻未表现连廊围合的院落空间,而是合理利用山地条件进行空间布局,后期北宋靖康元年大足北山弥勒下生变相虽仍然有出现廊庑形象,但表明两宋时期廊院式布局在巴蜀已不像北方那样盛行。

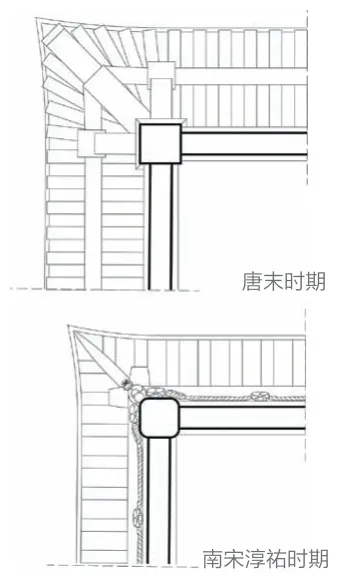

3.2 建筑形象及大木作法变化

两宋时期的巴蜀建筑大木做法可以分为两个阶段,分别为北宋初期至南宋绍兴时期,以及南宋淳祐之后(表1)。

北宋初期的石刻殿阁依然保留部分唐代特征,但已逐步向具有巴蜀地域特色的建筑形象转变,大木构架同时逐步简化。在北宋初期华严洞的寺院形象中,殿阁多中出三间抱夏,角柱作升起和侧脚,出檐变短,阑额弯曲上拱,栌斗坐于柱头和柱间阑额之上,以及楼阁底层的腰檐上部,结构上使用栌斗直接承梁的单斗形式,翼角起翘变大,整体风格变的轻盈灵巧。考虑到的石刻营造存在的工艺限制,较为精细的构件难以准确还原,且石刻中坐斗间距离很小,首层腰檐上部坐斗和栏杆的结构与平坐相似,因此华严洞中的斗拱形象也可能为重拱出跳或是如意斗拱的一种简化表达,而相似的结构还出现在大足南山三清古洞中。

至南宋绍兴时期多宝塔中石刻的建筑形象中的鸱吻和屋脊做法仍具有唐代特点(图7),殿阁为歇山顶,不作抱夏,出檐较近,翼角起翘明显,重楼在腰檐上设置平座,首层和二层有勾栏围绕。结构上采用圆形梭柱,柱间通过阑额和地栿接,不做普拍枋,柱头与阑额上施一斗三升及驼峰为补间铺作,栱端卷杀。

南宋淳祐年后,石刻建筑形象普遍规模变小,构造简化并出现明显巴蜀地域特色(图8)。宝顶山石刻建筑中角柱生起和侧脚做法减少,柱身使用抹角柱做法,檐口线水平,到了翼角处翘起。翼角下部呈现平行椽式样,而非北山经变图中的扇面椽,相似的飞檐布椽方式在元代眉山报恩寺大殿也有出现,椽条也从北山经变中的圆椽变成具有巴蜀地域特色的扁方椽,结构上为更适宜巴蜀潮湿气候环境的“冷摊瓦”屋面做法(图9),不再出现单斗或斗拱构造,而是梁直接放置在柱头上,再通过串枋连接各个柱子,形成典型的穿枋结构,并在柱头与梁的交接处用布绳与彩球做条带状装饰[1]。类似结构装饰做法在北宋早期的安岳华严洞中也有出现,但柱头通过栌斗与梁连接,并无直接连接。

4 两宋巴蜀佛寺建筑地域化思考

巴蜀佛寺建筑在唐宋时期的发展变化,与唐代巴蜀建筑发展受到北方影响密不可分,唐玄宗和僖宗两次入蜀避难,随行大量官员画师以及文人墨客都推动了巴蜀佛教寺庙建设以及宗教文化发展,成都最大的佛寺大圣慈寺就是在唐玄宗入蜀后兴建,据李之纯的记载:“总共九十六院,按阁、殿、塔、厅、堂、廊,无虑八千五百二十四间”,可见其规模之宏大[11]。并且,巴蜀地处南北丝绸之路的交汇处,长期以来受到中原的佛教影响,因此唐代佛寺建筑风格基本与北方保持统一。而巴蜀地区长期安定的政治经济环境也使得北方佛教发展和石窟开凿陷入衰落之际,巴蜀佛教仍能够继续保持繁荣发展。

两宋时期巴蜀佛教发展显示出世俗化和地域化的特征,由于柳本尊和赵智凤的推动使得密宗在巴蜀地区占据了重要的地位,发展出了具有巴蜀特色的佛教体系。不同于唐代佛寺发展以成都府为中心,宋代寺院分布呈现出向四面八方扩展的趋势[12]。佛寺与居民生活密切联系在一起,除日常祈祷参拜,每逢节日庙会各个寺庙都会热闹非凡,人们游寺观画,放灯赏月,登高望远。在寺庙周边商业繁荣,寺前往往也会形成各种季节性市场和夜市,以供市民游逛看戏、买卖货物。这就使得巴蜀佛寺建设与巴蜀的地形气候特征相适应,寺院布局形态表现出逐渐地域化并带有民居特点。

而南宋时期巴蜀长期作为抵御蒙金入侵的重要屏障,绍兴末年朝廷为筹措军费又再度开始度牒买卖,大量驻军和战争导致的人口流失导致寺院用于建设的资金大量减少[13-14],因此南宋淳祐以后的巴蜀佛寺建筑出现了规模变小、结构简化的特点,新建佛寺更多采用传统民间的构造做法,产生了适应气候环境的大木构造和丰富的小木装饰,促进巴蜀佛寺建筑风格地域化的进程。

7 绍兴时期的佛寺形象

8 具有巴蜀地域风格的建筑形象

9 不同时期石刻的翼角形象

表1 北宋初至南宋淳祐建筑形象变化

图表来源

图1,6~9,表1由作者自绘;图2来源于网络;图3来源于《中国古代建筑史(第2版)》;图4,5来源于文献[7]。