小木作

——浅析中国传统建筑装饰的美学特征

辛铁峰

(山东艺术学院(长清校区),山东 济南250300)

一、前言

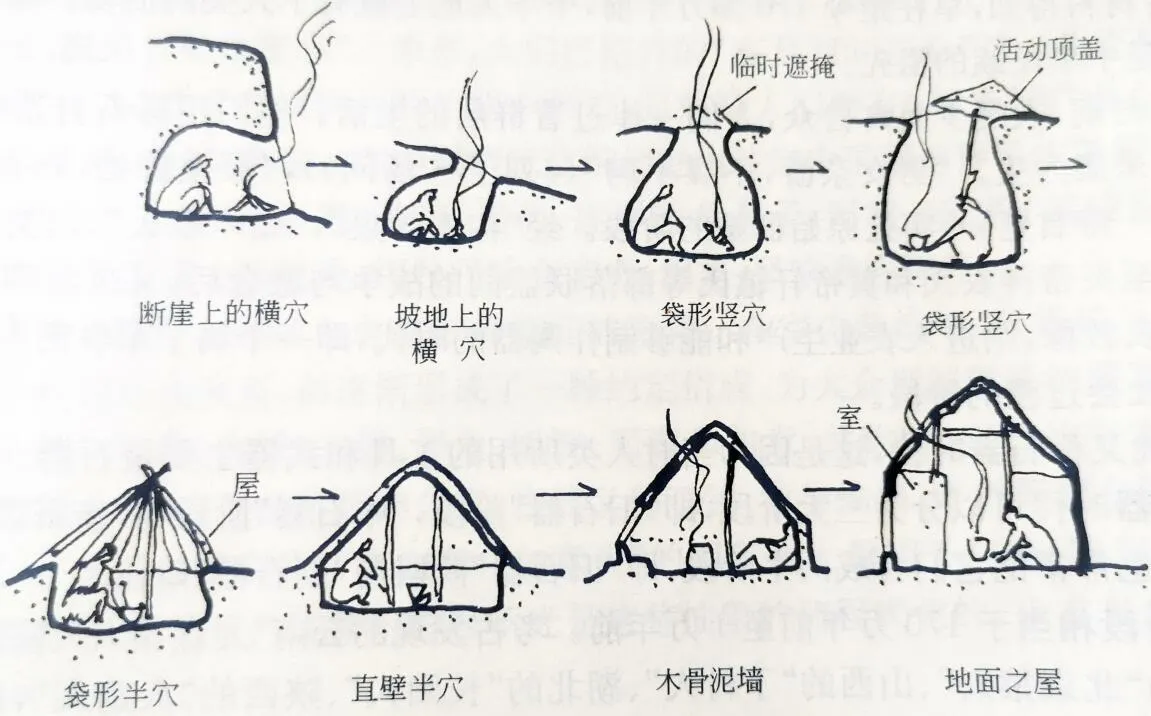

在中国传统建筑中,并没有室内设计这一名词,但室内设计活动与建筑活动一直相辅相承,有造屋人居的那天起,就有着相应的室内设计活动,道德经“凿户牖以为室,当其无,有室之用”,“有之以为利,无之以为用”。建筑内部空间一直是建筑活动的主要内容。从原始社会人们穴居到泥草小屋,人类的建筑内部空间仅限于为容身之所。随着生产力的发展,人们在满足一定的生存条件后,就有了美的要求,显现于对建筑内部空间的装饰之中。在经历了原始的认识自然过程中的初始文饰、商周时期的凝固、神秘美、春秋时期的具象美,又经秦汉隋唐时期的文化融合发展,宋时的建筑装饰已趋于成熟。宋代的装饰风格总体就是简练、生动、严谨、秀丽、温文尔雅,是美观、功能、技术的统一。

图1 从穴居到地面建筑的演化

小木作是相对大木结构而言,对建筑不起结构职称作用的木作装饰构建进行装饰。在宋李诫奉敕编撰的《营造法式》中小木作占6卷,列举了42种做法。装修按构件位置分为外檐装修和内檐装修两部分,外檐装修用构件分割室内、室外空间,如外门、外窗、栏杆及楣子等,内檐装修只用于室内进一步划分空间和装饰之用,根据需要由各类隔断、天花、藻井等构成。其造型美在空间尺度、结构造型、纹饰配色、材料制作上都有着具体的体现。

二、造型美

中国建筑以“间”为单位。又以木结构承重,墙体围合为特点,有墙倒屋不塌之说,宋代木作改变了开间与进深的数量,如开间为3、5、7、9间,进深为4、6、8架椽,甚至到12架椽;是减柱或移柱增加了内部空间,增加了可分割性,在内部设置扇面墙,使室内空间形式表现更加丰富。在高度上,通过斗拱、梁架等构件增加了立体空间的可操作性。将顶棚梁架暴露在外,以表现梁架的结构美,这种做法在《营造法式》中,被称为“彻上露明造”。对于顶部的装饰,宋时的斗拱较之汉唐纤细柔弱,装饰作用更显华丽。天花吊顶从汉唐的帐幔装修演变为木作装修,使空间显得更整齐和完美。天花形式一为平闇,一为平棊;平闇以方木条组成方格网,在其上加盖板,不施彩画。平棊也成平棋,它以间广和步架为准,四周做桯枋,桯枋上面钉背板,大致如棋盘。背板上可施彩画或雕刻,“其华文皆间杂互用”。藻井是用顶部的构件架构并装饰,以结构美来烘托宫室的宏伟或宗教建筑的庄严。宋代已经完全改变了跪坐的习俗,又受到木构建筑的影响,宋代家具木作从矮型家具向高型家具转变,桌、凳、椅等高足家具日益普遍,床榻、箱柜、屏风、架、凳等,丰富了室内陈设造型。

图2 高足家具的普及

三、纹饰配色美

宋代的彩画按《营造法式》的说法,从色彩角度,意识“五彩遍装”,构件边缘用青绿色叠晕轮廓,中间以朱色衬底,在衬底上画五彩花饰,有时兼施金色,其形象较为华丽。“碾玉装”,以青绿色为主,不用朱色,色调统一和谐。“解绿装”以暖色为主。“杂间装”,各式色彩相间使用,华美艳丽。花饰以如意头和花卉为主,常用有包厢、石榴、荷花,飞仙飞禽走兽和云纹。以阑额为主,斗拱、柱子也有彩画,从纹样看,以花卉和几何纹为主,色彩青绿较多,构图更加自由,技法有叠晕、对晕。

室内外装饰也广泛的应用了雕刻纹饰,《营造法式》总结了四种石雕技法,“素平”即阴文线刻;“减地平级”,即平雕或平浮雕;“压地隐起”,即浅浮雕;“剔地起突”,即高浮雕和半圆雕。木雕和砖雕也多用石雕技法,其纹样多用神仙人物、写生花卉等,几何纹多用于藻井、平棊和窗格,多寓意吉祥。

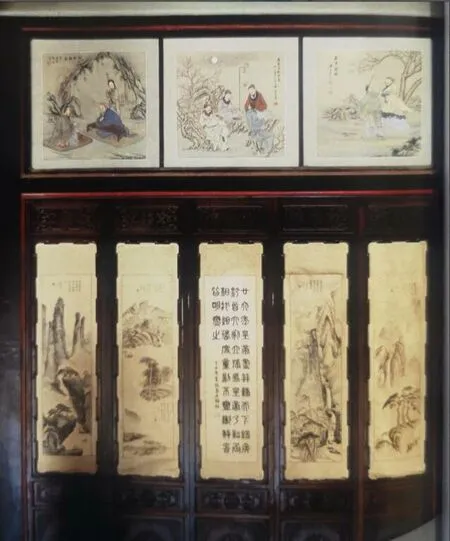

图3 河北正定临济寺澄灵砖塔仿木隔扇

四、象征美

木作装修的象征美是形式与内容的统一。用直观的形象表达抽象的情感,托物言志,借物抒情。宋代的书画载体多样,巨幅壁画,高屏大帷,长卷立轴,小至屏风、灯笼团扇,室内隔断界面都有书画存在。小木作的型制、装修、雕刻和色彩表达建筑时,也表达着建造时代的技术水平和人们的精神追求。梁思成“中国建筑奶一独立的结构系统,一贯以其独特纯粹之木构系统,随我民族足迹所至,树立文化表志”。小木作装修的纹样主体,和中华文化倡导的精神密不可分,雕刻绘画的内容人文故事取自儒家经典,倡导忠贞爱国,孝悌传家等道德传承文化;檐口、照面坊、围台板、额枋、撑拱、雀替等处往往雕刻或绘制着自强不息、尊老爱幼的故事。美不仅是建筑视觉上的盛宴,更是一个开放的课堂,是中华传统文化传播的载体。匾额、楹联作为小木作的装饰的点睛构件,书法绘画参与其中,给建筑注入活力。文因屋存,屋借文盛。

五、结语

小木作是宋时中国传统建筑装修的代名词,不仅满足了建筑使用功能的需求,也体现了其审美功能。中国传统建筑装饰是美观、功能、技术统一的完美展示。是中国传统文化的重要组成部分,也是文化传承的重要载体。读史以明志,知古以鉴今,我国传统建筑装饰具有独特的文化特征和人文精,其美学思想对我国当今的室内设计有着重要意义。

图4 山西王家大院碧纱橱