人性的退行:疼痛与西方现代绘画

陈奇佳,宋雪莹

伊莱恩·斯卡利是美国当代相当重要的学者,著有《疼痛中的身体:世界的制造与毁灭》《抵制再现》等书。早在1999年,爱德华·赛义德就曾在当年的现代语言协会大会上说过:“今天,再也没有人能像伊莱恩·斯卡利那样思考人文学科的深度和独创性了。”(1)转引自Geoffrey Galt Harpham,“Elaine Scarry and the Dream of Pain,” Salmagundi, No.130/131, 2001, p.202-234.http:∥www.jstor.org/stable/40549363, July 24, 2019.作为斯卡利的成名作与代表作,《疼痛中的身体》对西方近代主体论的立论根基提出了别样的洞见,或者说,做出了极具原创力的补充。斯卡利立足于人类最普遍的感官机能“疼痛”,指出在笛卡尔式“我思故我在”的人类主体条件之外,存在着一个之于“我”的几乎同样原初性的命题——“我痛我不在”。她认为,相对于人类其他的感官机制,“疼痛的第一个方面,也是最本质的一个方面,就是它纯粹是令人厌恶的。虽然其他感觉的内容可能是积极的、中性的或消极的,但疼痛本身就是否定的”,(2)Elaine Scarry, The Body in Pain:The Making and Unmaking of The World, Oxford: Oxford University Press, 1985, p.52.以下所引该书随文以括号数字注出页码。它具有一种强力能迫使主体不由自主、不由分说地离开人性的各种条件,退行至“前语言”的状态。在这种状态下,主体似乎还拥有“我”的身体,但“我”其实已经出离这个身体了,此时的“我”丧失了作为一个主体将外部世界对象化的基本能力:

现代哲学已经使我们习惯了这样的认知,即我们内心的意识状态经常伴随着外界而变化,也就是我们不是简单地“拥有感受”,而是拥有对某人或某物的感受。比如爱就是对X的爱,恐惧就是对Y的恐惧,矛盾是关于Z的矛盾。……与人类其他意识状态不同,当一个人身体上感受到疼痛的时候,对于痛感不存在任何作为参考的内容,这种疼痛没有来源也没有对象。准确地说,正因这种疼痛没有任何对象,所以它比其他任何现象都更能抵制语言的对象化。(5)

因此,“我痛”时“我”就不“在”了,对此斯卡利打了一个很有说服力的比方:“当一个牙医的钻头击中暴露的牙神经时,患者会眼冒金星。‘眼冒金星’的意思是,在这些时刻,意识的内容都变得模糊,比如某人孩子的名字、对某个朋友的脸部记忆都消失了。”(29)根据这一基本洞见,斯卡利重新构拟了人类文化史关于人性的基本建设及其被损毁的情况。概言之,她认为围绕着疼痛感知,人类创制了多种类型的“人造物”,有些人造物诸如工具、艺术等,能够缓解、转化疼痛的压抑,而有些人造物诸如武器、权力话语,则发展出了一个体系性的异化人类的机制。这种机制既残酷又狡猾,一方面,“它使我痛,使我不在”,有意识地利用疼痛感清空了个体对自我的坚持;另一方面,它运用各种修辞技巧,试图将疼痛感转化成其他东西,使得因疼痛而失去(减弱)个体能力的主体处于麻木状态,将主体的丧失当作主体之在,即“它使我痛而不痛,使我不在而在”,而酷刑、战争就是人类发明的利用疼痛反人类的两大话语机制。斯卡利的研究对于我们深入思考西方艺术尤其现代绘画中的疼痛表现很有启发意义,本文即在援引其思想的基础上,对西方现代绘画中的疼痛展现予以讨论。

一、图绘疼痛与现代主体的虚无问题

19世纪末,虚无主义在西方大行其道,很多思想者认为,启蒙时代关于人类理性精神及其在主体积极能动方面的建构,终究是一种虚假的允诺,应该把事情反转过来,从人性中长期被压抑、甚至需要消除的方面入手,才能发现人性的真实基础,或者说,才能找到真正值得关注的东西。尼采在后来之所以被公认为是“世纪的预言家”,就是因为他在著述中“提出了一个虚无主义的详细的诊治方案,并致力于否定效果的谱系学(罪恶、愤恨,等等)”。(3)阿兰·巴迪欧:《世纪》,蓝江译,南京:南京大学出版社,2011年,第37页。正是基于这种对主体存在虚无状态的体认,沉浸、描绘虚无成为相当部分艺术家迷恋的东西。黑格尔在耶拿时期哲学手稿中所描述的那种精神的黑夜状况,其实就是人类理性精神退行到前精神、前理性的样态,而这却被这些艺术家当作了精神创制的灵感源泉。对此,科耶夫评价道:

那种在存在当中将人之为人的那种虚无性加以保留的力量,它的辩证运动便是历史。而这种本身也被实现为、展示为否定性的或者创造性的行为,也就是说:这种行为就是那种否定了人本身所是的那种给定存在的行为,就是那种造就了历史性的人的战斗行为;也是那种否定了动物体生活于其中的那个自然性世界之所是的那种给定存在的行为,或者还是那种创造了文化世界的劳动行为(在这个文化世界之外,人只是纯粹的虚无;在这个世界之内,他仅仅在某个特定的时间之内才不同于虚无)。(4)亚历山大·科耶夫:《科耶夫的新拉丁帝国》, 邱立波编译,北京:华夏出版社,2008年,第125-126页。

现代画家对疼痛的迷恋,在相当程度上可视作这种时代的、虚无感受的精神表征。一方面,作为现代性的独立个体,他们不得不生活在现代精神的法理体系当中,以现代主体观念为基础,葆有、张扬、享受个体自由的价值意义——这是一切活动的出发点和目的。另一方面,对精神黑夜力量的迷恋又促使他们反思这一几乎是不证自明的价值出发点,认为它既像是一种神话,又像是一种特定意识形态的欺骗。他们强调在人性之中,更不用说在那些建立在人性条件之上的社会组织和文明制度中,存在着一种根本性的退行性力量:“与文化的理性模式格格不入——或是极不成功、极不情愿地接受这种模式的规范,并且最为强烈地抗拒文化的发展。仿佛它的力比多总在不断地向后挣扎,试图重返野性而不羁的原始潜意识状态。这条退行之路引着人回到童年时代,直到最后可以说是归回到了母腹之中。这种退行渴望之强烈,在吉尔伽美什史诗中通过恩奇都的形象得到了生动的展现,随着适应外界需求的增强,这种强烈的欲望变得令人越发难以忍受。”(346)现代绘画对疼痛展布,正表现了艺术家们某种绝望的深刻体认。他们借此展示出在人性的进程确实存在着一条退行的道路,各种各样的疼痛都让人忘记了“我在”何为,而“我不在”倒成了人类生存的日常。

现代绘画之深刻当然远不止于此。西方艺术从其源头看,疼痛从来就是重要的表现内容。古希腊神话、基督教传说中的帕里斯之死、俄狄浦斯自毁双目、菲罗克忒忒斯的受创、耶稣及其各门徒受刑的事迹等,都是艺术创作的重要题材。巴塔耶在谈论萨德作品中的剥皮内容时说:“快感本身需要恐惧作为一种适当的反应。如果与之纠缠在一起的痛苦没有暴露出其自相矛盾的方面,如果体验快感的人未曾因其所感到而觉难以忍受,那快感又将何去何从呢?”(5)Georges Bataille, Erotosm: Death & Sensuality, trans. by Mary Dalwood, San Francisco: City Lights Books Press, 1986, p.178.这种“快乐的疼痛”在卡拉瓦乔的《圣托马斯的怀疑》中以探视“圣痕”的绘画叙事表现得淋漓尽致。这些作品尽管数量众多,但其疼痛表现,总体上看处于一种“信仰叙事”的阶段。(6)斯卡利关于信仰话语中的疼痛问题研究,可参看Scarry,The Body in Pain,pp.181-277.随着启蒙主义精神的兴起与流行,从18世纪中期到19世纪末,西方绘画艺术中似乎经历了一段颇长的“痛感消退期”。这期间,尽管大卫、戈雅、米勒、库尔贝等于此也有一些重要的表现,(7)其中,斯卡利对米勒画作中的疼痛转喻形式有相当精彩的分析,可参看Scarry,The Body in Pain, pp.249-250.但整体来看,至少在经典作品中,直接的痛感表现不再像过往那样成为重点话题。直到19世纪末,随着后期印象派如梵高等的崛起,疼痛再次在西方的视觉艺术特别是绘画艺术中占据明显突出的重要位置。有关的问题涉及非常复杂的艺术史研究,我们在此只是大略而论。不过,和传统绘画的相关表现不同,现代画家大都清楚地意识到,疼痛感的表现与某种超出底线的主体生存状况直接关联。画家们呈现出某种像是施虐狂(受虐狂)的特征,不厌其烦地把身体难以承受的戕害或损毁场景转化为艺术表现上的兴奋,通过视觉刺激召唤起观众的审美快感,并进而反思现代主体的生存境遇。诸如埃贡·席勒笔下孱弱蜷缩的人体、立体主义绘画中被肢解的冷冰冰的几何形人体、超现实主义中大量刑具和死亡隐喻的梦境等等,都是从施暴或拯救的角度展现疼痛,将观者拉入画作凸显的精神和肉身痛苦之中,促使他们去反思人性退行的问题。

图像的具象意义在此显现出超凡的实在性力量:所有的痛苦都是具体的,由此形成痛苦的诱因也必然是具体的,无论使用何种修辞方式,如再现、象征、隐喻、符号抽象、借代、寓意等,画家都必须画出那些使得主体消散、不见、退行之物。也就是说,在疼痛的表现中,画家们必然要确切地指出,在主体之外,在人之外,存在着某一类巨大的退行性的力量,它们以疼痛为媒介向人的根本存在基底施虐,逼迫人退向前语言乃至彻底非人的状况。这种直观图像的喻示,乃是现代绘画及其相关艺术门类(如电影、雕塑、行为艺术等)的巨大价值意义所在。对此,斯卡利指出:

人类尖叫的图像经常出现在视觉艺术中,这在很大程度上避免了对听觉经验的描述。在格吕内瓦尔德、斯坦茨奥内、蒙克、培根、伯格曼或爱森斯坦的素描、绘画或电影剧照中,常出现一个完全沉浸在发出一种无法被听到的声音的行为中的人物,而他张开的嘴巴却没有发出任何声音。对于施虐者来说,仅仅让囚犯经历疼痛是不够的。它的真实性,尽管对于疼痛承受者来说疼痛已经是无可争辩的,但对于疼痛承受者以外的人来说,它必须也同样是无可争辩的才行,因此,疼痛在产生疼痛的多重而复杂的过程中变得可见。(52)

当然,我们绝不能就据此说,现代艺术主题在现代话语情境中注定是悲观的,艺术家们除了表现疼痛、堕落、杀戮、变态等精神的阴暗面就无事可做了。不可否认,现代以来,尤其当人们经历了两次世界大战、现代瘟疫(如西班牙大流感等)、大屠杀(如针对犹太人的种族灭绝)等历史性事件后,画家们对于人性幽微和肉身疼痛的体察更加沉痛与深刻,而他们在内容、形式和媒介层面的探索也更加丰富,表现出迥异于传统的特征,以至于疼痛话题发展到今天已经成为一条越来越清晰可辨的思想线索。艺术家们通过图像之镜,照见现代文明系统作用于人类的各种深刻的退行路径,甚至可以说,有多少种作用于人体的疼痛路径,人类就会生成多少种退行性的图像(面孔)。不过,本文认同斯卡利所关注和指出的,艺术家对酷刑性、物化和复仇性这三种疼痛类型的洞察及抗争,对保卫人的基本权利有着更为基本而迫切的重要性。因此,以下就结合具体个案,对这三种现代绘画的疼痛类型的内涵展开分析,考量现代复杂的虚无体验怎样转化为直接的图像表征。

二、酷刑之痛:主体的强制客体化

酷刑的疼痛是施虐者单向度施加的,由此引发的疼痛从来就是西方绘画艺术的重要表现内容。西方绘画史上以耶稣被钉十字架、使徒及圣徒受刑(包括磔刑)及各种拯救奇迹(典型如丁托列托的《圣马可拯救普罗旺斯的奴隶》)等与酷刑文化直接相关的作品,简直不胜枚举。在传统信仰话语机制中,疼痛——即使是由酷刑引发的最剧烈的、致死的疼痛,都只是一种中介、一座桥梁,在信仰的庇护下,它不但是可以被克服的,也必然被克服。而现代绘画对酷刑的展示与“信仰叙事”阶段的传统表现有本质的区别,现代艺术家普遍都意识到了个体的绝对地位以及疼痛对于个体价值的绝对否定倾向。酷刑之痛是现代绘画中表现人性退行的最典型一类,艺术家们通过对肉身疼痛状态的体察与描摹来表达他们对个人生存状态的体认和反思。像弗里德里希·埃因霍夫就用斑点、疤痕和脓包覆盖扭曲人像表面,呈现出一种处于疼痛状态下的酷刑感,以失真的受损人像表达现代人生存境况与精神境况的矛盾性与脆弱性。安迪·丹泽尔带有长曝光位移感的扭曲模糊人像、乌维·维特沃诸多对暗红色似马似人主体处以吊刑或刺伤的超现实主义感绘画等,都展现了酷刑之于个体的那种无可抵抗的摧毁能力及将主体客体化的反文明一面。

对此类疼痛的表现以英国现代画家弗朗西斯·培根最为典型:一方面,培根成功捕捉到了疼痛主体的知觉状态并将之描绘为高度抽象的“肉”态,这种描摹十分有效,具有极强的直观性和召唤力;另一方面,培根展示酷刑的画作数量极多,具有高度的自觉性、系统性与深刻性。他的作品重在刻画疼痛主体所承受的剧痛,有意让施虐者处于缺席、隐匿却又无处不在的状态,这里即以他创作于1944年的名作《以磔刑图为基础的三幅人物习作》(简称《磔刑图》)为个案分析其作品的精神内涵。

在这幅作品中,培根有力地表达了这样的洞见:酷刑带有荒诞性,它通常并非出于拷问答案或惩罚、恫吓异端的目的,而是权力欲和施虐欲望的迸发。这正如斯卡利在谈论审讯时所一语道破的:“当搞清楚施虐者问题的内容和语境之后,好像极为重要的答案事实上也并没有那么重要。”(29)在培根的表现中,酷刑的剧痛在生理、知觉层面摧毁疼痛主体把握客观世界的能力,疼痛主体退行为形态模糊、似人似兽只能露齿嚎鸣的动物态。酷刑来自人类文明世界,它悖论性地将主体从现有秩序中拔出,“抛入”到世界的虚无状态中,同时酷刑中单向度的、施诸身体的暴烈性疼痛,还在知觉层面不言自明地否认了人类文明的审判与惩戒机制的正义性,而这本身就是在质疑文明共同体的合法性问题。

《以磔刑图为基础的三幅人物习作》,油彩和粉蜡笔于木板,三联画,每幅94×73.7cm,伦敦泰特美术馆藏

在纵览了诸多酷刑资料后,斯卡利发现“施加在囚犯身上的剧痛中往往仿照某项科技发明来命名:在巴西,个人的疼痛会被叫成‘电话’,在越南被叫做‘坐飞机’,在希腊叫‘摩托罗拉’,在菲律宾被称为‘圣朱尼卡大桥’”。(44)也就是说,在酷刑中,施刑者往往将囚犯降格为不具有人类主体身份的生命体。正如《磔刑图》所描绘的主体形象——极端扭曲、已臻半抽象境界的人体不着片缕,脖颈被不合比例地拉长,肩胛骨高高耸起,但背部却没有相应的肌肉群牵动,其他构成人体形状的器官(如四肢、性征等)被大量的减省、缩小、模糊,人性在此处完全隐退,只有“活性”保留其间。

与施刑者将囚犯客体化过程相对应的,是囚犯自身主体性的丧失。身体是人知觉世界的媒介,但酷刑的剧痛会将“我”与“身体”的天然联系打断,使人丧失对世界、甚至自身的感知力,所剩意识全部集中于疼痛部位。正如《磔刑图》所呈现的状态——第一幅,主人公身体因承受剧痛折叠在一起,只能清晰看到高高耸起的肩胛骨和向下探出的抻长的脖子,其手臂被缩短、减省到还不及头颅的长度;第三幅,主人公似站非站,躯干被省略、模糊,只能清晰看到其因剧痛而夸张到极限的唇齿、高耸的肩胛——这类不合客观比例的“失真”精准传递出剧痛中个体的知觉体验,即“当有身体上的疼痛时,疼痛部位出现了高度的所谓自恋性倾注,这种倾注继续增加,可以说是趋向于腾空自我(ego)”,(8)Georges Bataille, The Tears of Eros, trans. by Petter Connor,San Francisco: City Lights Books Press,1988, p.7.而“我”则被从身体中逐步驱逐。酷刑使人成为自己的敌人,“人们感觉到的不是刀、钉子或针,而是自己的身体在伤害自己”,(52)在疼痛中异化、分裂、自我憎恨,更加深刻地丧失了自我。同时,酷刑带来的剧痛会摧毁受刑者描述和表达的能力,使其回到一种“前语言”的状态中。“强烈的伤痛具有语言摧毁性:正如一个人的生存世界分崩离析,那么他的语言表达也会分崩离析;正如自我分崩离析,可表达和反映自我之物也被剥夺了来源和主体。在这种酷刑的剧痛中,……世界、自我和声音消失了,或者快要消失了”。(35)《磔刑图》中那骇人的“活体”在静止画面中呈现出扭结与不住的挣扎姿态,那因剧痛而嚎叫的夸张大嘴,或者说正是因为其清晰的唇齿间那无声嚎叫,让观者确定这一团模糊的肉体是,或曾是,一个与我们一样的拥有表达能力的个体。

对身体姿态体面的维护是文明化的人类道德感、羞耻心的表现,而酷刑中痉挛、扭曲到不见人形的躯体姿态和模糊的五官,则是人性退行的表征。斯卡利即以培根的绘画作为主体内部与外部之间的界限消解的例证,指出“私人领域和公共领域近乎淫秽的混合带来的结果是,绝对隐私的隐居之处都不再具有安全性,所有自我暴露的公众都不再有可能的友情或共同的经验”。(53)在《磔刑图》中,橙红色的背景宛如人体皮肤下血肉的外翻展示,本应包裹着血肉的皮肤与模糊的血肉内外颠倒,内部赤红的血肉包裹外部青白色的皮肤,隐喻着主体的内外世界被倒置,或说被从内部彻底摧毁,内部封闭的主体世界被打破,强行外翻,与世界被迫相融,直到为世界吞噬。公私领域的混合“通常不是在艺术对象化中呈现给局外人的,而是常常存在于疼痛的可感经验中——是持续的外部作用和酷刑活动的一部分,因为在没有良性隐私的时候,囚犯被迫去注意他身体最私密和内在的事实(疼痛、饥饿、恶心、性欲、排泄)”。(54)培根的作品完美地呈现了这种从内部彻底被摧毁的疼痛。正因为如此,人们在观赏培根画作时,也像经历了一番酷刑般感到疼痛,并由此质疑使这种疼痛成为合理合法存在的世界——显然正是我们现存的文明世界,让酷刑成为合法,让主体退行至前语言状态,变成了物。

三、物化之痛:身体的割裂与再造

19世纪以来,思想家们已经充分注意到现代社会体制施加于人的物化问题。其主要表征为现代主体臣服于外来之物的规定,并把诸种物的规定当作是主体之本有,心甘情愿地按照物的方式来塑造主体自我。比如资本体制对商品、金钱的崇拜,男权社会对女性权利的遮蔽,种族主义的排犹神话,白人至上主义者的欧洲文化中心论,集权主义者对个体的否定等,正是这些通常内在地构成现代精神、具有神话催眠性质的意识形态的物化逻辑,构成现代人性退行的基本形态。

在现代绘画中,对物化之痛的表现十分丰富。20世纪初兴起于法国的立体主义绘画将人体肢解,柔软的肉体、富有弹性与光泽的肌肤被冷硬、突兀的直线和锐角取代,艺术家们以尖锐的箭戢感刺向鲜活的生命。其中,胡安·格里斯诸多色彩感极强但五官破碎支离的人像、毕加索《格尔尼卡》在灰白黑的背景和冷硬直线中变形的牛头马脸等,都可视作现代精神物化之痛的身体表现。妮基·桑法勒在人形悬图上击碎油漆桶洒下的色彩,也可视作将寻常物转化为制造疼痛武器的隐喻。对于这种精神的物化之痛,斯卡利亦有充分认识,她的论述散见于其著作的第2、4章,概言之即她认为身体的疼痛是这种精神之痛的外化表征。就是说,这种体制性地对主体的物化,很多时候都会在身体层面予以显现。进而可以说,体制无法驾驭身体,也无法驾驭精神。由此,身体之疼痛就成为物化的转喻。斯卡利运用了很多笔墨讨论了在人类劳动及其他许多物化的生产行为中所形成的对于身体、疼痛的控制欲望,她谈及的话题颇多,尤其引人注目的是她对现代医疗体制的思考。

在人的生命历程中,医疗技术发挥了巨大的积极作用,但亦如斯卡利所指出的,在现代医疗体制话语中,包含着将人彻底物化的倾向。(21-22)在以修复身体、延续生命为目标的医疗体制中,主体在接受治疗时的痛感有时是被完全漠视的,且不说现代医学早期对截肢手术的处理方式,或者那著名的通过脑前额叶切除“治疗”精神狂躁症的极端手段,其实现代医疗体制一直在按照自己的逻辑规训着人类的身体,使身体丧失主体自身的维度而沦为医学的身体。就此而言,对现代医疗与疼痛关系的思考,能够成为现代主体保卫自我、抵抗人性退行的有力思想路径:现代医疗体制话语仍然有如许强硬的漠视疼痛、漠视身体的逻辑,人们因而有理由把对医疗体制的反思当作保卫人性的底线之一。因为,漠视人的疼痛就是人性退行的前兆。

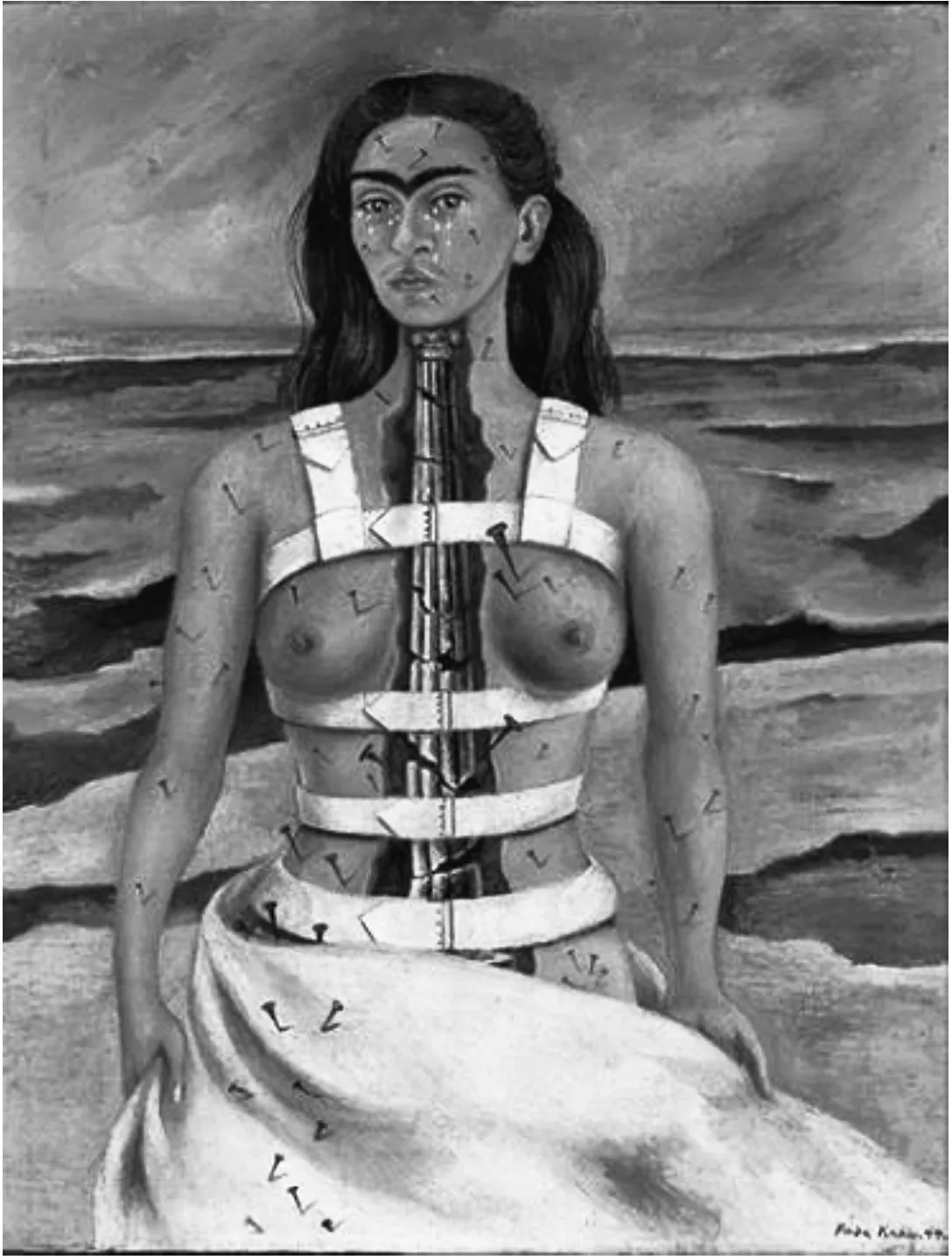

对身体疾痛的体验与治疗过程中的精神创伤,使许多现代画家得以深入思考疼痛与人性消退关系,这种思考也成为他们形成极具个人特色并具有强烈痛感召唤力的图像语言的源动力。如饱受胸膜炎折磨的胡安·格里斯、半身瘫痪的古斯塔夫·克里姆特、身患肺结核的爱德华·蒙克等,就在自身疾痛经验及医疗过程中,从各自的角度体察了现代医疗带给人们的物化之痛。其中,墨西哥女画家弗里达·卡洛是非常有代表性的一位。卡洛以热衷于自画像和表现墨西哥风情闻名,其自画像多半与反思现代医疗技术对人的基本尊严的冲撞、漠视有关。而这可能缘于其自身经历:18岁时卡洛遭遇了一场严重的公交车祸,造成其锁骨骨折、2根肋骨骨折、3处脊椎断裂、右脚掌被压碎、左肩脱臼,以及原本就因小儿麻痹而细瘦的右腿上近11处的粉碎性骨伤、骨盆的3处碎裂和1处车座扶手插入身体的贯穿伤。此后,为了修复身体和保全生育能力,她先后经历了35场手术,对医疗之痛的感受绝非常人所能比拟。这种身体极度的痛和医疗体验被她充分地表现在作品中,如约翰·伯格所说,卡洛的作品“对痛苦说话,……道出其感知、欲望与残酷”,是在以笔触“缝合自己的伤口”。(9)约翰·伯格:《抵抗的群体》,何佩桦译,桂林:广西师范大学出版社,2008年,第142页。本文即以她创作于1944年截肢后的自画像《破碎的脊柱》为个案,结合斯卡利的疼痛理论,对相关问题展开分析。

《破碎的脊柱》,30×40cm,墨西哥多罗雷斯·奥尔梅多·帕蒂诺博物馆藏

斯卡利将人类的制成品与疼痛相联系,并以产生疼痛、消弭疼痛作为考量,将之分为工具和武器两大序列。(10)Josh Bernatchez, “To Let Suffering Speak:Can Peacebuilding Overcome the Unrepresentability of Suffering?Elaine Scarry and the Case of Uncle Tom's Cabin,” Peace & Change, Vol.40, No.4, 2015, pp.539-560.她认为,在某些人类的体制性活动中,“武器和工具在瞬间似乎难以分辨,因为它们可能每个都存在于一个物理客体中,而且可能很快地来回转换”,(173)而医疗器械的物性本质就充分地体现了这一点。对此,卡洛的《破碎的脊柱》则予以了非常传神的体现和印证。在这幅油画作品中,图像主体是一位受伤颇重、打着绷带和支架但依然倔强站立着的女性,其身体自喉咙至下腹被剖开,作为治疗手段的支架与绷带支撑着她的躯干,似乎是努力维系身体不向外碎裂炸开的最后屏障。而这把破碎的肉体硬生生聚拢在一起的绷带,在展现其功能性一面的同时也深深地勒进女主人公的血肉里,给她的身体带来额外的剧痛。绷带此时从辅助治疗的医用器械转变为造成肉体疼痛的武器,只是与武器不同,绷带“不是直接改变感知,而是通过提供感知‘客体’来改变感知能力。它会在不伤害的情况下改变(甚至经常会带来伤害的减少)”,(175-176)但无论是作为武器还是作为工具,它都不可避免地导向了令人憎恶的疼痛。不同于巴奈特在《病玫瑰》(11)Richard Barnett, The Sick Rose:Or; Disease and the Art of Medical Illustration, London: Thames and Hudson Press, 2014.或彼得·莫里·琼斯在《中世纪医学微型画》(12)Peter Murray Jones, Medieval Medical Miniatures, Austin: University of Texas Press, 1984.中整理收录的表现各种创口的插画,卡洛对于肉身疼痛的表现,更进一步地反思了现代医疗制度对肉身“合法”施加疼痛的运作模式。画中,钉子也是作为现代医疗的重要器物,并且被表现得格外强烈而醒目。经历过多次外科手术的卡洛,体内被植入的钢钉之多及由此造成的巨大痛苦,非外人所能想象。因此,她在画中有力地化用了钉子及钉痕这一西方绘画中常见的符号,传达了她对医疗术的恐惧。在中世纪后期以降的耶稣受刑图中,钉子作为戕害躯体的元素之一大量出现,而在卡洛的绘画中,受伤女性面部、躯干、胳膊以及被病床床单遮挡住的下半截躯体上共钉有55枚铁钉。无处不在的钉子修复了主人公的身体,又造成其身体难忍的剧痛,像每天都经受耶稣基督被钉十字架的煎熬,这被合法处“钉刑”的卡洛已不是也不可能是有着真正“自我”的卡洛了。

由此,卡洛其实已经触及了现代医疗术对身体改造与再组织的问题。斯卡利指出,现代医疗器械对人的身体改造,将形成一种重要的疼痛与主体关系的变异。医疗器械一方面以“武器”的姿态带来疼痛,但同时也帮助人体恢复,患者一方面切身感受着额外的疼痛,另一方面又在心理上将之视为身体的一部分,它不同于酷刑中的外在刑具的伤害,因为“在人体内,这样的人造植入物和机制的存在,不会使一直将人性定位在自我技巧中的人类受到损害或使其‘非人化’”。(253)《破碎的脊柱》中紧缚躯干以维系主人公受损身体聚合的减张绑带,以及替换脊柱的爱奥尼亚柱式的支架是人造品改造、重构身体的表现,它们被纳入患者的身体而成为其感知世界的一部分。在这种情况下,患者作为主体将那种在疼痛中的自我,即那个“我已不在”的“我”当作是自我,将之变成习非成是的东西。这是现代医疗制度话语摆布人性最大的危险之处。

卡洛画作中所表现的疼痛与培根画作的不同,还表现在主体的身份自觉上。与酷刑中自我消退不同,物化之痛中的主体虽然存在着明显的异化现象,即自我不再是纯粹的、真正的自我,但主体意识和身份意识始终存在——这种主体意识有时正因其残存、受损的外形显示出主体骄傲不可征服的高贵属性。《破碎的脊柱》就很好地展现了这一点:尽管遭受着躯体撕裂的疼痛,女主人公依然发型精致、齐整,面容像殉道的圣徒一样平静,只有滚淌在鼻翼和脸上铁钉间的泪滴显示着剧痛;她体态舒展,肌肉没有因疼痛而蜷缩,即便是握着床单的手指,也没有因痛而将床单捏出褶皱。这一形象是画家对病痛中的自己能够坚强、直面苦难的一种自我心理期待的描绘,展现出疾痛面前病患仍保有的主体意识。也就是说,物化之痛与酷刑之痛所造成的人性退行程度,在本质上是有所不同的。

四、复仇之痛:记忆的责任

复仇可以说是人类的天性之一,而人类文明机制的某些根基就是建立在这种天性的基础上的,比如法律。(13)谭璇:《暴力与反暴力:法国大革命中的恐怖政治》,黄丹璐译,太原:山西人民出版社,2019年,第439-440页。在原始的法律中,主体的伤痛必须要由同等分量的伤痛才能偿付。(14)约翰·穆勒:《功利主义》,徐大建译,上海:上海世纪出版社,2008年,第58页。这种法的原始复仇内核,在人类的文明进程中是否可能被弱化、改造、变易乃至颠覆呢?大体说来,思想者们对此持有三种观点:一是严厉批判法的复仇性内核;(15)弗朗西斯·培根:《培根论说文集》,水天同译,北京:商务印书馆,1983年,第16页。二是认为法律需要超越复仇本能,但也有必要保持对某种有节制的复仇感的敬畏;(16)玛莎·纳斯鲍姆:《善的脆弱性:古希腊悲剧和哲学中的运气与伦理》,徐向东、陆荫译,上海:译林出版社,2007年,第53-54页。三是一般认为复仇问题仍应是法的核心问题。当然,这方面涉及的问题非常复杂,而本文在此所要讨论的是复仇之痛,不多赘言。斯卡利指出疼痛的根源还来自复仇,(296)而她对复仇的态度,则大体可以归入上述观点的第一阵营。她认为原初的法律尽管基于人性复仇偏执的暴戾因子,但在现代司法体制中,人们通过司法议程的设置、陪审团的决定作用、多元价值视角的介入、对司法裁定中叙事修辞术的分析与彰显等,能够在一种“审判的竞赛”中转化既定的同态复仇的欲求。(301)因此,对现代人来说,复仇欲就像是一种被门夹了一下必须报复性地踢一脚的执念。

在现代绘画中,复仇之痛是艺术家们着意关注的题材之一,不过他们的态度与斯卡利的观点相比较同中有异。一方面,他们对复仇行为中的人性毁灭抱有批判意识;另一方面,他们又对现代文明遏制复仇欲的能力几乎不抱希冀,多少带有一些悲剧宿命论的情绪。需要指出的是,现代绘画对传统复仇主题的宿命论表现,还体现在绘画形式革新上,即“元复仇”——将复仇的意念抽象后直接加之于某种与传统绘画形式、媒介相关的对象物上,构成观念上的反叛与复仇,即对“复仇”意念的再思考、再陈述和再表征。这种复仇表现一般来说是拒绝具象再现风格的(但近来的实践也有例外)。像卢奇欧·封塔纳用刀子割破画布,或刻意让油画布呈现出毛边刀口等的行为,就可视作一种表现意欲摧毁透视法所建立的幻觉空间权威而造成的复仇之痛;而像杰克逊·波洛克等人的抽象表现主义绘画对于具象的彻底颠覆与驱逐等,也暗合了冷战时期对苏联具象写实画风的报复,以及在从欧陆争夺艺术话语权的需求之下所产生的对传统技法的“合法谋杀”欲望。在此,我们主要以爱德华·蒙克创作于1907年的油画《马拉之死》(又名《女凶手》)为例,对这一问题展开讨论。

蒙克自小患肺结核并先后目睹母亲、妹妹病逝,对疾痛有直接的体验,其作品对疼痛特别是复仇之痛的表现非常深刻,并且他对“元复仇”的问题也早有清晰的自觉意识和精湛表现,只是不像后来者那么激进。他的《马拉之死》就是一幅具有代表意义的作品,这幅画是对雅克·路易·大卫创作于1793年的著名油画《马拉之死》的反讽性的再创作:既针对以大卫为代表的古典主义绘画理念,也针对传统对“复仇”问题的理解与解释俗套。该画结构谨严、寓意丰富,具有较强的叙事性,充分表达了蒙克对复仇之痛的深刻理解,印证了斯卡利“复仇”论的深刻性。

《马拉之死》(《女凶手》),151×148cm,奥斯陆蒙克博物馆藏 《马拉之死》,136×157cm,布鲁塞尔比利时皇家美术馆藏

首先,与大卫作品相比,蒙克的画作处处显示出强烈的反讽笔调。大卫所表现的法国大革命时期领袖人物马拉遇刺死亡场景,基调明亮、典雅,庄严、肃穆、低沉的黑色背景被近景富有生命质感的嫩绿色冲淡,像是象征着马拉虽死犹生。马拉的左手握着女凶手要求拜见他的纸条,浴盆边木箱子上压着的一张纸条上写着:“请将这份钱转交给一位五个孩子的母亲,她的丈夫已为革命牺牲了。”这些细节使马拉的存在及死亡,具有了高贵的精神分量。而在蒙克的画作中,这一切都被倒转过来,惨绿色、惨白色、乌黑色成为其作品的基调,象征着死亡的阴影笼罩着画面中的两个人物,一个已经死亡,一个即将死亡。其对女性的裸体及餐桌上的酒瓶、水果、已经空了的面包篮等细节的描绘,则喻示着谋杀事件发生之前曾发生过一些暧昧的事情。而在此所发生的一切事情,都如这卑污的黑色基底一样,是肮脏的,超出了人性能够承受的底线。

其次,关于疼痛的体现。在大卫的作品中,我们没有看到与痛苦相关的太多东西,仿佛对这位革命先行者来说,遇刺、濒死的疼痛、挣扎和恐惧,都不是难以克服的东西。巨大的疼痛反而作为一种对革命的心理预期,成为他完成自我奉献和牺牲的条件。从这个角度说,大卫作品对疼痛的展示完全是传统的,是一种信仰的图像。而蒙克则将疼痛转化为对死亡的虚无感,画中的马拉现在像是处于平静状态了——在死亡中又有谁能够不平静,但满床的血污流露了他死前痛苦挣扎的痕迹;而刚刚完成谋杀业绩的女凶手科尔黛则是满脸漠然,对已经发生和即将到来的一切都像是漠不关心。

再次,在蒙克的画作中,女凶手科尔黛正据画面中心,形成了一个奇异视点,就此而言,此画别名“女凶手”真是再恰当不过了。科尔黛面对死亡(他人的死亡与自己的死亡)时的漠然、沉着姿态,一下子把观者拽入那段历史性的复仇场合中。多少以复仇之名造成的死亡,被刺杀的马拉曾以向王权复仇之名,煽动国民砍掉并无死罪的国王的头;而自称是共和人士的保皇党人科尔黛,也以复仇为名刺杀了马拉;接着,她又被复仇的雅各宾党人送上了断头台。再不久,这些自认为掌握了人间权力的雅各宾党人,又被另一些怀着复仇心态的人们酷刑加身并送上断头台,如“罗伯斯庇尔的下巴和牙齿被击碎,倒在地上,痛苦地扭动身体”,“即将赴死时,……罗伯斯庇尔痛苦地尖叫着,因为用于固定下颚骨的绷带被刽子手粗暴地扯开了”。(17)谭璇:《暴力与反暴力:法国大革命中的恐怖政治》,第352页。蒙克正是以高超的技艺向人们展现了一种疼痛的复迭结构,在其整个画面中,历史与图像的互证、经典与再创造的反讽对观、在死亡凝视中对痛感的漠视和对复仇激情的呈现,充分地扭结在了一起。黑格尔说过“在未开化民族,复仇永不止息”,而蒙克的画作则令人感受到,在现代体制中,复仇的激情似乎仍缺乏一个平息的机制,以至于像“马拉之死”那样的复仇行为一再上演,并将“陷入一个无限循环的僵局”。(18)以上参见黑格尔:《法哲学原理》,范扬、张企泰译,北京:商务印书馆,1961年,第188、107页。

但需要指出的是,蒙克的这幅作品毕竟是作于20世纪初,此时的知识分子精神多少还笼罩在启蒙时代罗曼蒂克的氛围中,他们中的先觉者能够洞察人类本性底色的黑暗,却难以想象此后出现的堑壕战、种族灭绝、集中营、核爆炸等等属于20世纪的真正黑暗现实。而这些黑暗现实向艺术家们提出了新的使命:“看见疼痛,看见人性的消失或退行,并且记住。”从毕加索开始,到霍费尔、后期基里科、马松、贝尔默、纳斯鲍姆等,他们的作品中有关复仇的表现,已经有些不同于蒙克时代。在他们这里,复仇的情绪转变成了一种记忆的责任,一种在底线处抗拒罪恶、保卫人性最后堡垒的责任。他们在疼痛中发现人性在自我中退场、历史在荒芜中沉寂。(19)以上参见雅克·朗西埃:《历史的形象》,蓝江译,上海:华东师范大学出版社,2018年,第76-77、101页。但是,在这些表现中,复仇不再是一种简单的、如斯卡利所说的像是被门夹了一下就必须报复性地踢一脚的愚蠢执念,而是一种因为过度受苦而触发的近乎条件反射的警惕心。当人们经受了种族灭绝等人性被摧毁的经验,他们会意识到,复仇虽然仍与疼痛、人性退行有紧密的因果关系,但未尽然是一种线性的因果关系。复仇女神凶厉的目光将提醒人们注意现代文明秩序还有一些不文明的因子,所谓法律正义的背后总有其例外状态。从这个角度看,斯卡利关于复仇问题的论述,可能有其失之简单之处。或许,这是斯卡利疼痛思想及其艺术阐释效应自有其局限性的一个原因。