从“VP了的时候”管窥《清文指要》中的直译现象*

⊙ 王晓艳

(北京外国语大学中国语言文学学院,北京 100089)

一般认为,元代的翻译文献中存在直译体。亦邻真、祖生利等把出现于元廷庙议记录、圣旨、文件、令旨等公牍中的词句奇特、句法乖戾的文体称为“硬译文体”,这种文体语言不符合汉语中的语法规律和用语习惯,翻译比较机械。[1-2]因此前人的研究多将目光聚焦于元代的翻译文献中,实际上随后清代出现的满汉合璧文献中也出现了直译体翻译方式。竹越孝梳理了蒙汉、满汉对译文献中的部分直译现象,认为元、明、清三代的直译体体现了原文(蒙文或满文)的优越性。[3]该文虽论及清代满汉合璧文献材料,但主要是强调满语教材的价值,对于直译现象的举例较少。

基于以上语言事实,本文选用满汉合璧《清文指要》为研究语料,通过对“VP了的时候”结构的考察探讨以下问题:

1.翔实分析《清文指要》中“VP了的时候”结构,并进行量化处理。采用满汉对勘方式,明确满语文与汉语文的对应关系,直观呈现文献的直译性特征。

2.试图从语言本体、译者和译策三个角度分析《清文指要》出现直译现象的原因,以期从翻译学的角度,丰富历时维度直译体翻译表现的材料,并推动满汉语言接触及旗人汉语的研究。

一、“VP了的时候”直译表现

清定鼎中原之后,尤其是乾隆时期,满族逐渐汉化,出现了复合双语现象,满人母语水平逐渐磨蚀,汉语逐渐成为其日常生活中的第一语言。清政府为了鼓励满洲旗人积极学习满族文化和满语,开始倡导“国语骑射”运动(乾隆十八年),并将其视为“满洲根本”“旗人要务”。为顺应学习要求,出现了一批满汉合璧教科书,《清文指要》就是其一。该书反映了清代双语教学的真实情况,明确阐述了编纂的目的及重要性:“今叙明初学清文少年,应知数语,以便讲习”“清话呀,是咱们头等头要紧的事,就像汉人们各处的乡谈一样”②,即教授母语生疏的旗人学习满语及满汉翻译。《清文指要》汉语部分口语化程度较高、影响范围广,之后被外国人编写的北京话教材引用、改编。张美兰、綦晋比较了不同时期的修订版,强调三槐堂版本的《清文指要》汉语部分比较忠实满语原文,带有“硬译”的痕迹。[4]

《清文指要》中“VP了的时候”共出现28例,大多数例句不符合现代汉语的语法语用规范,显得佶屈聱牙。如:

(1)俊俏年青的人,系上一副俏皮撒袋马骑上了的时候,才能出众的年轻人,少年仰着脸儿就像莺一样的呀。(96-2-1)③

(2)把这话就通知咱们来的太太们,瞧了姑娘的时候,把阿哥也叫进去,给这里的太太们瞧瞧。(68-3-2)③

(3)这一次饶过了的时候,就说是改了吗?也不过减等着喝一两日罢咧,过去了又是照旧的喝啊。(60-3-6)③

(4)多咱你遇见一个狠刻薄的人,磞了丁子了的时候,你才说:哎哟,原来这样的利害呀啊。(96-2-1)③

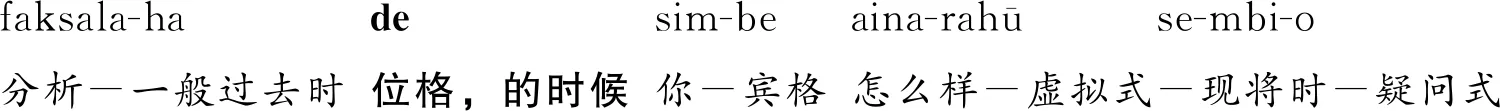

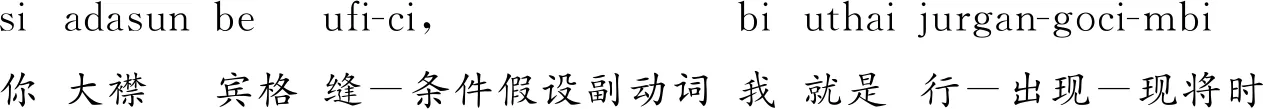

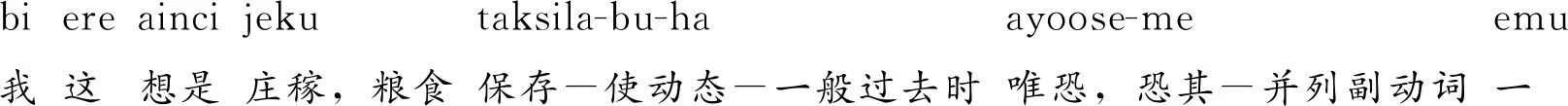

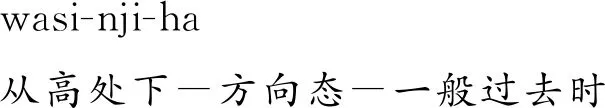

以上例句中“VP了的时候”主要表示时间性用法(例1、2)和假设性用法(例3、4),时间性用法表示“的时候”“之后”,假设性用法可替换为“(要是)……的话”。以上例句中“VP了的时候”,尤其是“了”的使用看起来显得生硬,经过对满语文本的逐一分析,总结“了的时候”满语对应成分如表1。从表1可以看出,“了的时候”与满语成分的对应具有高度一致性与对等性。

表1 “了的时候”满语对应成分汇总表

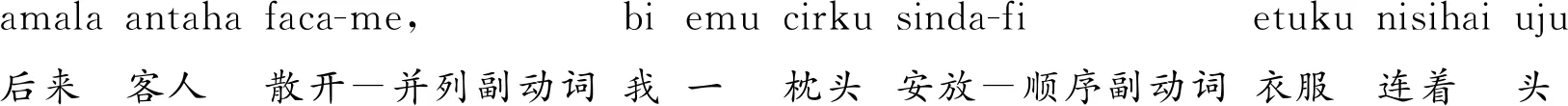

(一)“VP了的时候”中“了”与满语对译分析

从“了”对译满语成分来看,主要为副动词词缀及时体标记。副动词是由动词词干加上词缀构成,“了”紧跟动词之后,主要对应顺序副动词词缀-fi和直至副动词词缀-tolo,用来表示行为动作的终结或持续,如下例(5)表示“遇见”的完成义,例(6)中“了”辅助“到”表示“直至、尽”之意。时体标记主要用来说明动作行为发生的时间,如例(7)(8)表示动作“过去”“悮”引导的事件分别发生在过去和将来。

(5)遇见了各样的事情了的时候,斟酌了又斟酌,得了主意了,再说人的不是,人也服啊。(66-2-4)③(“了”对应顺序副动词词缀)

(6)后来客们将散了,我就放了一个枕头,穿着衣裳,把头一倒竟自睡熟了,到了第二更的时候才醒了。③(87-2-3)(“了”对应直至副动词词缀)

(7)过去了的时候,又想着可怎么样呢?实在的杀他吗?③(84-3-2)(“了”对应一般过去时)

(8)要是拘拟旧规矩,“旗杆底下悮了操”,睁着眼睛至于悮了的时候,什么趣儿呢?③(64-3-3)(“了”对应现在将来时)

《清文指要》中用时态助词“了”对译特定的满语成分来表明情状发生的时间和情态,这些“了”与“VP”结合,形成复杂的长定语结构“V了”。祖生利提出,满语中过去式形动词和动名词基本用旗人汉语“V了的”来对应,这种语言对译模式在蒙式汉语中早已出现,元代的直译体文献中“了”是重要的时体标记,常用来对译蒙古语动词、助动词过去时的后缀成分,如-ba、-be、-bai、-bei等。[5]“了”还可以与时标记“有、来、也”组合表示完成,如“了有、了来、了也”等。[6-7]曹广顺、祖生利认为导致蒙古语出现直译方式的原因,主要是受到蒙古语和汉语的双重影响,译者倾向于将双语中语法功能、句法位置及语音相似的语法语素直接匹配,以求语法成分在功能、语义等方面的对等。[7-8]

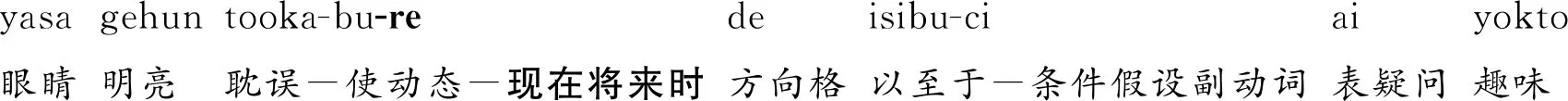

(二)“VP了的时候”中“的时候”满语对译分析

“VP了的时候”结构中表示“的时候”对应位格de及后置词manggi、jakade。de是满语位格标记之一,可译为“的时候”用来指示时间,如例(9)。后置词manggi表示“已然”,用在一般过去时的形动词之后,表示事件发生的非同时性,如例(10)表示“翻过来了之后”。后置词jakade“较de字词义实在”[9]238,用法同manggi,也表示“……之后”,如例(11)。

(9)把缘故从头至尾分晰明白了的时候,怕把你怎么样吗?③(97-1-5)

(10)合上了里面续上了棉花,翻过来了的时候,你缝大襟,我就行。③(64-1-5)

(11)我说这想必是存住食了罢,吃了一服打药的时候,把好歹的东西全打下来了。③(87-3-5)

汉语属于汉藏语系,主要利用虚词和语序作为表达手段,大多一个词为一个语素;满语属于阿尔泰语系,主要通过添加后缀成分派生词和变化词性,多个黏合附加成分表示多重语法意义。在满汉直译过程中,满语中多个语素通常对应汉语的几个词,这种翻译方式增加了“VP了的时候”结构的使用频率。虽然直译能帮助习得者尽快熟悉满语语义与语法结构,但是这种机械的双语对应形式,造成了翻译文体用清代汉语口语词汇套用满语的语法现象。因此出现了不做变通、拘泥于满语语法格式的不符合汉语语法规范的用法,造成了语义的模糊,反映了直译的局限性。

二、直译体原因探究

学术界一般将满汉对勘文献中的特殊语法现象归因于满语的干扰。张美兰、綦晋指出,《清文指要》所处乾隆时期是满汉语言接触的加深阶段,因此《清文指要》中的语言接触特征更为凸显,随着满语文的逐渐衰落,这些显著的满语干扰特征也就逐渐减少至殆尽。[4]不可否认,满语干扰是形成满汉文献文本特殊性的重要原因之一。但是在编写教材中,译者所处的社会因素的影响、译者对翻译的考量以及对教科书翻译策略的选择也应被考虑在内。

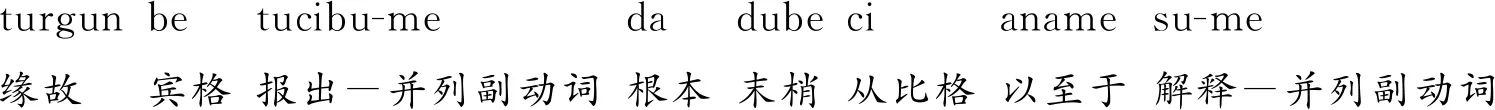

(一)语言分析:满语干扰及规约化翻译

《清文指要》中“VP(了)的时候”在语言接触过程中受到满语干扰因素的影响。刘曼、张美兰、祖生利在探究满语干扰影响时指出,“的时候”表示假设性的特殊用法是带有满语特征的汉语表达。[5,10]王晓艳《在从满汉对勘看〈清文指要〉中“VP(了)的时候”的句法语义特征》一文详细分析了“VP(了)的时候”满语成分,认为其句法语义特殊性与满语成分具有一致性。[11]经过满汉对勘,我们发现,“VP了的时候”与满语语素大体呈一一对应的关系,这是典型的经由翻译所导致的语言接触现象。其原因主要源于早期京旗满人对汉语的不完全习得,其后学习者将二语学习中习得的“暂时的”错误或者干扰特征引入目的语中,经过频繁的使用,逐渐规约化(conventional)、固化(stabilization)成为二语习得甚至民族方言变体的一部分,并传给八旗子弟。规约化翻译现象在满语语法书中也有体现,例如《清文启蒙·清文助语虚字》中对manggi(了的时候、了之后)有如下释义:

oho manggi 了之后。作了之后。

bihe manggi 有来着之后。在来着之后。

sehe manggi 说了之后。

ki sehe manggi 欲要之后。

oso manggi 既而。既令作之后。

se manggi 既说教令之后。[9]275

以上“了之后”“来着之后”“说了之后”等句的性质与《元朝秘史》旁译相同,是满语的直译形式。祖生利认为,这种受到满语干扰的直译形式不仅体现在文献中,还很有可能是对当时汉语实际情形的反映,像“(的)上/上头”“有”“来着”的使用亦如此。[5]祖生利[5]、王继红⑥称这种从满语原文机械翻译而来、不符合汉语固有的语法规范和用语习惯的“满汉混合式”语言为旗人汉语,类同于元代的汉儿言语。

(二)译者分析:直译思维的固化

笔帖式(满文为bithesi)是清代特有的官职设置,源于清入关前的“巴克什”或“巴可克什”,天聪五年金设六部将其改称为“笔帖式”[12]。满文称笔帖式为“笔特赫式(或笔特和式)”,意为“文书、士人”。清入关后,政务、文书急剧增加,因此亟需通晓满汉双语者翻译奏章文籍。笔帖式职掌事务繁多,因朝廷公务的需要逐渐主职满蒙汉文的互译,誊写奏章文书。《清朝通志》提到“凡翻译缮写奏章,……俱笔帖式执掌”⑤。

清初官职各部门以满人为正职,汉人为副职。且清代权贵虽为满族,但是汉人官员较多,在颁布诏令制敕、题本等文件时多采用满汉合璧形式,其余文书单用满文或汉文,因此笔帖式最重要的工作就是翻译汉文或者满文公文,服务于统治阶级和贵族。公文文体较为规范,一般传达了神圣不可侵犯的旨意或重要信息,为了防止误译或者改变原意,笔帖式倾向于尽量保持公文的原貌,采取直译的方式将改动降到最低。长此以往,笔帖式形成一套规律性的翻译方式,可以迅速、圆滑地行移公文。除了公文外,笔帖式还为上层统治阶级翻译汉文书籍、编写满语教科书以推动满族政治军事发展及“清语”的学习。受到翻译公文潜移默化的影响,笔帖式在翻译此类文体文献时,也会利用直译方式帮助读者理解原文结构与意义。

(三)译策分析:教科书翻译的要求

《清文指要》是满清统治者和一些满族有识之士为加强满语教育和提高满汉翻译水平而刊行的满汉对勘教科书。对于教科书而言,翻译方式的选择尤为重要。一般教科书的翻译通常利用意译和直译两种方式,这两种方式没有高低优劣之分,“直译以达意,意译以求直”[13]。

意译的翻译方式有助于习得者对原文信息的理解,但其语言形式与原文迥异,拉大了句子结构与原文的差别,过度的阐释也会使译文失去原文的韵味,不利于习得者理解满语的语法成分。因此用意译对教科书释义是有局限性的。对于二语习得者来说,“形”与“意”同样重要,虽然大规模的直译看起来较为笨拙,但是它“尽可能地贴近了原文的内容与形式”[14],还原了民族的语言、文化,保留原文特殊语法现象,降低学习难度,是教科书翻译的不二选择。

《清文指要》选用平行双语教学,将原文与译文置于同一层面,凸显不同语言思维之间的联系。直译的翻译方式使得汉语文严格遵循满语语法语素形式的对应,保留了满语原文的规范性,表现原文的意义,可以帮助二语习得者充分理解满文结构与语法意义。笔帖式研习且深谙二语习得者的学者惯习及关照旗人满语学习、忠实于原作的译者惯习,灵活采取直译的翻译策略,有效地帮助了旗人的汉语学习并发挥了教科书的引导作用。

三、结语

翻译界和史学史以往主要注重佛经翻译、明末清初的科技翻译以及清末民初的西学翻译,但是低估了民族翻译的价值。[15-16]清代满汉合璧会话教材《清文指要》反映的满汉互译现象,在翻译史中具有重要意义。

通常情况下,翻译一般很少采用单一直译的方式,因为直译一般等同于逐字硬译,被认为是缺乏技巧的表现。《清文指要》中出现的“VP了的时候”多为笔帖式直译满语的结果,从该结构语义与句法表达的特殊性也可以看出直译的局限性:仅仅移植满语语法结构而不加以调整,会导致汉语部分语句的不通顺及文字的不洗练。但是直译的翻译方式并非反映了笔帖式翻译水平的下降或者翻译策略处理的失误,而是笔帖式根据当时旗人汉语特点以及具有教学特殊性质的教科书有意识、有目的地选择的结果。直译避免了间接转译或者意译造成的语言二次变形和语言信息量的增删,保持了原文翻译的清晰和丰富性,使读者能够准确地理解原文的意义和语法成分。这一认识可以使我们更接近于旗人汉语的本质。

注释:

①本文使用《清文指要》三槐堂重刻本(1890年)。

②参见三槐堂重刻本《清文指要·序》(1890年)。

③本文语料来自王继红、李聪聪、彭江江、房旭、马楷惠、王晓艳等人整理并完成的满蒙汉合璧文献《一百条》系列语料库。文中选用的满语拉丁字母转写为穆麟德夫(1892)AManchuGrammerwithAnalysedTexts一书的转写法,引用例句的所属章回段落序数以语料库编排顺序为准。

④参见(清)福格《听雨丛谈(卷八)》:“巴克什(baksi):亦作榜式,亦作把什,乃清语文儒谙悉事体之称。”

⑤参见《古今图书集成·明伦汇编·官常典》第264卷,陈梦雷(编)、蒋廷锡(校)。

⑥参见王继红于2018年“语言互动史研究——近代东西语言接触研究学术会议”宣读的《清代旗人汉语的内部差异——以满汉合璧文献为中心》一文。