邓中夏:平凡铸就伟大

吴基民

1921年夏天,中国共产党北京支部收到了中共上海发起组临时负责人李达的信,说是中国共产党第一次全国代表大会将于今年7月在上海举行,要求北京支部推选两个代表到上海赴会。

根据以后当选为中共一大代表的刘仁静回忆:当时中共北京支部的党员除李大钊外,大多数都是北大的学生。“我们在北京的西城为考大学的青年,办了一个文化补习学校,由邓中夏教国文,张国焘教数理,我教英文。有一天我们接到上海的通知,要我们派两个代表赴沪参加建党会议。于是我们就在这个补习学校开了一个选代表的会。” “我依稀记得,那一天李大钊没有出席。当时出席的人都同意派代表赴会,但并没有谁想到是去出席一个具有重大历史意义的会议,也没有谁想争当这代表。首先大家一致推选张国焘代表李大钊赴上海出席,然后又推选邓中夏出席……”(见河北人民出版社出版的“中共一大代表丛书”《刘仁静》第66页)

邓中夏是怎么一个人?后来他为什么又没有出席这么一个具有伟大历史意义的大会?

一、“学霸”中诞生的革命者

1894年10月,邓中夏出生在湖南宜章县太平里乡一个官僚地主的家庭里。他家庭条件优渥,读书十分刻苦。从书塾开始,一直到1917年考取北京大学,一路过来,学习成绩始终名列前茅,是名副其实的“学霸”。

北京大学是新文化运动策源地,也是新旧文化、新旧思潮斗争十分激烈的场所。校长蔡元培十分开放,奉行学术思想自由的方针,李大钊、陈独秀、胡适等都提倡学生进行多方面的研究,支持学生组织的各种社团活动,这让邓中夏大开眼界。他就读的是国文系,但经常去哲学系、经济系听课,广泛涉猎各种新思想。1918年5月,在李大钊的影响下,他参与发起组织了全国性的学生团体——学生救国会,并当选为负责人。1918年底,他利用寒假和几位同学一道去唐山煤矿接触工人,了解工人的生产与生活状况,他深受感触,立志要为唤醒民众而奋斗。他协助李大钊将学生救国会改成救国社,并自掏腰包,从父亲给他的生活费中拿出钱来,在1919年1月创办了《国民》杂志,自己担任编辑干事,并拟定该刊宗旨是“增进国民人格,灌输国民常识”。1919年3月,他发起组织了北京大学平民教育讲演团,并被选为总干事。从4月3日至5日,讲演团在北京很热闹的一个场所东便门蟠桃宫连讲三天。邓中夏两天登台演讲,他的演讲极富煽动力,题目《现在的皇帝倒霉了》,又十分亲民。据《北京大学日刊》记载:那两天北京刮大风,“黄沙满天,不堪张目。而其听讲者之踊跃,实出乎意料”。

1919年,“五四”运动爆发,邓中夏走在北京大学队伍的最前列,还参加了“火烧赵家楼”,险遭逮捕。他喜欢写诗,他的诗壮怀激烈,又通俗易懂。5月4日那天,他赋诗云:

觉悟的门前,便是刀山剑树。兄弟姐妹们啊,我们开门呢?不开门呢?刀山剑树的那头,便是我们朝夕希冀的地带——光明和愉悦的地带。兄弟姐妹们啊,我们去呢?不去呢?

1919年暑假,他回到故乡。父亲给他谋到一个在北洋政府农商部任职的好差事。他一口拒绝,说:“我的目的是要为广大民众谋利益,绝不为个人自私自利,单独发财。”父亲勃然大怒,提起手杖颤巍巍地在客厅追赶着要打他,邓中夏在客厅里与父亲转着圈子。父亲见追不上他,又脱下鞋子向他扔去。邓中夏身手敏捷,将鞋子一一接住,放在太师椅前,跪下一拜,从此走上了职业革命家的道路。

邓中夏回到北大,胡适先生十分欣赏他,想保送他赴美留学。他谢绝了。1920年3月,在李大钊的领导下,邓中夏和高君宇等发起组织了北京大学马克思学说研究会,定期组织研究讨论报告演讲,组织会员收集、翻译马克思、恩格斯的著作。同时他又十分注意组织平民教育演讲团到乡村与工人中去讲演。

1920年5月1日,中国工人阶级第一次纪念自己的节日“劳动节”。在上海,陈独秀主办的《新青年》杂志,特别出版了《劳动者纪念号》。邓中夏则率领平民教育演讲团赶到长辛店,向铁路工人演讲并向工人散发了《五月一日北京劳工宣言》等小冊子和传单。他向工人提出的口号是“有工大家做,有饭大家吃”,通俗易懂,工友们深受鼓舞。

1920年9月,在共产国际的帮助下,中国共产党北京支部成立。成立时仅3人,他们是李大钊、张申府与张国焘。不久,主要是北京大学马克思学说研究会的一批同志十余人,加入了北京支部,他们中有邓中夏、刘仁静、罗章龙、高君宇、何孟雄、缪伯英、范鸿劼、朱务善、李俊等。李大钊被选为书记,邓中夏为领导小组成员之一,协助李大钊工作。在北京支部内最活跃的除李大钊外,是张国焘、邓中夏与年仅19岁的刘仁静。邓中夏、张国焘、刘仁静这三人均为北京大学学生,以后被同样在1920年入党的沈雁冰戏称为“北大三杰”。这三杰中,最优秀的是邓中夏,他不仅有较高的理论水平与工作能力,而且为人谦和,忠诚忘我。

1919年7月李大钊在北京发起成立了“少年中国学会”,不久,邓中夏即加入了该会,并担任了少年中国学会的执行部主任,会务十分繁忙。1921年4月,邓中夏又受北京支部委托到长辛店工作,在长辛店以开办补习学校为名,伺机成立工会。1921年5月1日,长辛店工会正式成立。邓中夏十分兴奋,回北大以后还写了一首长诗庆贺,诗的最后一段是这么写的:

坐灯光底下,作扪虱之谈。

“人生”“社会”“阶级斗争”“共产主义”,都是我们的话料……

这么大白话的诗,只有深入工人生活的人才写得出来。

在邓中夏的日历上,6月初他要去长辛店,为暂避反动军阀的锋芒,将工会改组为“长辛店铁路工人俱乐部”,挂牌剪彩。而7月初,他必须去南京参加少年中国学会的第二次年会,讨论以“何种主义作为学会的宗旨”这样一个重大问题。7月中旬,还要赴重庆参加重庆各中学夏令营的演讲会……

于是就出现了本文开篇时出现的那一幕:邓中夏婉拒了当选中共一大代表的荣誉,并力荐年仅19岁的刘仁静出席中共一大。他希望刘仁静利用自己外文好的优势,在上海这个相对宽松的环境里,尽力挑选一些马克思学说的原著带回北大,翻译成中文,加速马克思学说在中国的传播。

这里还有一个小故事:在以后多年无数次填写自己的履历时,刘仁静都把自己的入党介绍人填写为邓中夏。但张国焘却在《我的回忆》一书中,信誓旦旦坚称自己才是刘仁静的入党介绍人。一直到上世纪60年代初叶,刘仁静才对自己的儿子讲了真话:我的入党介绍人确实是张国焘。我是公认的托派头目,而张国焘既是叛徒,又是特务,两个人绑在一起太不堪了。而邓中夏是革命先烈,有大功,有大爱……(见《刘仁静》一书第64页)意思是由邓中夏当入党介绍人,自己也沾光。

1921年6月末,邓中夏、高君宇与刘仁静几乎同时南下,前两人是赴南京参加少年中国学会第二次年会的。后者赴上海参加中共一大。7月1日、2日,年会连续举行两天,邓中夏提出的“以社会主义为学会指导思想”的主张,获得了大多数与会者的赞同。在这一年10月20日举行的学会执行部工作会议上,“议决组织社会主义研究会,由邓中夏负责组织工作”。以后少年学会的绝大多数成员都加入了中国共产党或中国社会主义青年团。

7月4日邓中夏到上海,同样入住于中共一大代表居住的博文女校。包惠僧以“栖梧老人”的笔名在自己的回忆录中写道:“会议之前,各地代表都到达上海,住在法租界打铁浜博文女中楼上,毛泽东同志也住在这里。邓中夏同志当时应重庆各中学夏令营讲习会之约,定期前往讲学,不能参加我们的会议,但是他在博文女中同各地代表同住了三四日,他同每一个代表都交换过意见。”邓中夏特别前往准备召开中共一大会议的望志路106号“李公馆”拜见了仰慕已久的李汉俊,并与之长谈。然后潇洒转身,坐船溯江而上,前往重庆……

二、上海大学的实际掌门人

在轰轰烈烈的大革命时期,广泛流传着这么一句话: “武有黄埔,文有上大”,这里的上大即1922年10月新建立的上海大学。

黃埔军校将星闪烁。但上海大学从1922年10月至1927年4月,培养出以后担任历届中央委员、中央政治局委员以及相当优秀的学生有王稼祥、李硕勋、刘华、杨尚昆、饶漱石、陈伯达、康生(当时名叫赵容)、丁玲、杨之华、李伯钊、匡亚明、阳翰笙……个个才华卓越。

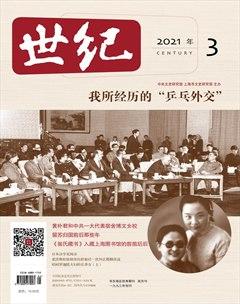

1922年10月23日,民国日报刊登了一则《上海大学启事》:“本校原名东南高等专科师范学校,因东南两字与国立东南大学相同,兹从改组会议决议更改学制,定名上海大学,公举于右任先生为本大学校长。”当时是国共合作时期,于右任身单力薄,找到自己的好友李大钊,决定把这所学校让给共产党,由李大钊来办。李大钊考虑再三,认为共产党还是初创时期,学校名义上还是由国民党来办为妥。他答应帮忙,派出了两位优秀的中共领导人到上大参与办学,一位是邓中夏,担任上海大学总务长;一位是瞿秋白,担任上海大学教务长兼任社会学系主任。同时建立一个新的董事会,孙中山任名誉董事,汪精卫、蔡元培、章太炎、张静江、邵力子等为董事。但董事会委员长为邓中夏。于是,当时年仅28岁的邓中夏成了上海大学实际上的掌门人。

两位共产党人出手不凡,邓中夏在他拟定的《上海大学章程》中明确表示:“本大学以养成建国人才,促进文化事业为宗旨。”而瞿秋白在1923年8月2日的《民国日报》发表了《现代中国所当有的“上海大学”》一文,强调“切实社会科学的研究及形成新文艺的传统……就是‘上海大学所以当有的理由”。这样的办学宗旨吸引了许多有志青年蜂拥而来, 1924年2月起,上海大学从闸北青云里搬迁到了西摩路(今陕西北路)29号的时应里,租下了整整三条弄堂。并同时租下了敦厚里、甄庆里等民房当校舍或教工及学生宿舍,上海大学步入了它的辉煌时期。

笔者上世纪80年代末曾探访过时应里。它与中共一大会址树德里和二大会址辅德里差不多,均是一开间的石库门房子。所谓一开间,就是推开大门,里面一个小小的天井,然后便是客堂间。据老租户讲,这么一开间便是一个教室。一条弄堂也就这么六七间。如果稍加改造,打通一下,便是一个大教室或小礼堂,可坐百十来人。可惜,这么一座极具历史价值的建筑物被拆除,在此基础上建起了南京西路上标志性的建筑恒隆广场。

在邓中夏的亲自运筹与邀请下,中共早期的重要领导人陈独秀、李大钊、蔡和森、李立三、李汉俊、吴玉章、郭沫若等都到上海大学作过演讲,张太雷、恽代英等还在上大担任过老师,亲自给学生们授课。这给追求革命的青年们留下了十分难忘的印象。邓中夏还亲自给学生们上过课。后来成为瞿秋白妻子的杨之华,当时与丁玲等均为上海大学的女生,她是这么回忆的:“他是我们的总务长。他的头发很黑,眉毛浓而长,眉心很宽。当他抬起头来看人的时候,两眼闪闪发光。他精神饱满,做事机智果敢,使学校的生活紧张而有序。他常常喜欢讲李卜克内西和卢森堡的故事给我们听。他是我们敬爱的一位有魄力、有毅力的革命者。”

搬迁到西摩路的上海大学,地处闹市中心。但经过考察,邓中夏发现:从西摩路往西走,不过二三里路便是苏州河,苏州河是租界与华界的分界线。苏州河两岸工厂一座连着一座,有无数的工友在劳作。于是他决心依托上大的资源办平民夜校。经过宣传,工友们纷纷响应,踊跃报名。第一期报名的工友竟达450人之多。一时之间,到上海大学去读夜校,成为市民们议论的热门话题。在上大夜校读书的工友中,有许多杰出的人物。比如顾正红,日本内外棉七厂的工人,以后加入了共产党,成为工厂的工会领导人。1925年5月,他领导内外棉七厂工人举行罢工,取得成功。日本人恼羞成怒,竟在5月15日公开杀害了顾正红。这一事件成为了轰轰烈烈的“五卅”运动的导火索。再比如刘华,在上大夜校读书,由瞿秋白亲自介绍入党,“五卅”运动后当选为上海总工会副委员长。1925年12月17日被反动军阀秘密杀害。

1925年初,中共中央指示中共上海区执行委员会在有条件的基层建立5个党支部。上海大学被选为第一支部。这同样也是在上海的学校中建立的第一个党支部。据1925年1月在上海举行的中共四大上统计:全国的党员仅994人。学者王观泉在《一个人和一个时代——瞿秋白》一书中记载:这个支部的党员共11人。其中有瞿秋白、邓中夏、张太雷、恽代英、王一知、施存统、蒋光慈等。这是一支多么澎湃的革命力量。

在邓中夏的统一运筹下,经过整个上大支部的努力,以上海大学平民夜校为中心,上大师生已经在沪西各工厂中,建立了七个工人夜校,广泛地撒下了革命的火种。地火在上海的土地之下运行灼热而又迅猛,随时均会喷发,显现出惊人的伟力!然而邓中夏又要离开了,他辞去了上海大学总务长的职务,奉党的命令,前往广州,去准备将于5月1日召开的第二届全国劳动大会,成立中华全国总工会。他是一个平凡的人,在他的人生辞典上只有一句话:对党的事业无限忠诚。

三、历经磨难,血洒雨花台

1925年6月,“五卅”惨案以后,中共中央广东临时委员会和中共广东区委指派邓中夏、苏兆征等5人组成党团,到香港组织罢工。6月中旬,中共广东区委又指定陈延年等6人组成党团,负责发起广州洋务工人罢工并组织接待香港罢工工人。6月19日,香港的海员、电车、印务等工会首先宣布罢工,其他工会随即响应。罢工工人不顾英帝国主义者的阻挠和威胁,回到广东各地。英帝国主义者在广州沙面这么一个美丽的小岛屠杀工友,更激起了广大人民的义愤,更多工人加入了罢工行列。

为有效地领导罢工,1925年5月1日才成立的中华全国总工会和中共广东区委成立了省港罢工工人代表大会和罢工委员会,邓中夏与苏兆征、陈延年被选为最高议事机关和执行机关的负责人。

邓中夏亲自出面联系上海总工会,让李启汉率队到广州来考察。根据邓中夏的指示,李启汉返沪后组织省港大罢工后援会,募捐了大量物资和钱财,支持省港工人。这场大罢工持续了16个月,参加人数达25万人,在中国工人运动史上是空前的,在世界工运史上也是罕见的。省港大罢工为广东革命根据地的建立作出了重要贡献,有力支持了轰轰烈烈的北伐运动。

六大以后,邓中夏担任了中共中央驻共产国际的代表团团员,以及中华全国总工会驻赤色职工国际的代表。在这相对宽松与安静的环境里,他潜下心来,决心写一部《中国职工运动史》,计划写三十章,但仅完成了十三章便奉召回国,这实在是一件非常遗憾的事情。但这十三章的《中国职工运动史》,就在国内一版再版。1943年延安解放社在《再版声明》中就宣称“本书不仅为职工运动之宝贵文献,同时是中国革命运动史上的文献”。现在上海中共一大会址纪念馆及中國劳动组合书记部旧址陈列馆里,均珍藏并向参观者展示这部宝贵的著作。

1930年7月,邓中夏从莫斯科回到上海,不久中央军委书记周恩来便在军委办事处秘密会见了他,亲自命令他作为中央代表,赴创建不久的湘鄂西苏区,与贺龙、周逸群一起,领导湘鄂西的武装斗争,担任红二军团政治委员。邓中夏长期从事工人运动与学生运动,担任军事工作的领导者还是第一次。他毫不犹豫地接受了党的委派,日夜兼程赶赴洪湖,与贺龙、周逸群会合。

临行前,他将自己早些年书写的一首诗送给了周恩来,表达了自己坚决革命到底、百折不回的决心!

哪有斩不除的荆棘?哪有打不死的豺虎?

哪有推不翻的山岳?你只需奋斗着!

猛勇地奋斗着,持续着!

永远的持续着。胜利就是你的了!

胜利就是你的了!

周恩来记住了。这首诗与恽代英烈士就义前写的一首诗,在新中国成立后,中国青年出版社准备出版《革命烈士诗抄》时,由周恩来回忆抄录出版,在新中国的青少年中广泛传诵。上世纪60年代初,笔者还在戴红领巾的时候,读了《革命烈士诗抄》中这首大气澎湃的诗,第一次见到了邓中夏的英名!

1931年1月,在党的六届四中全会上,王明上台,他随即对各苏区领导机关进行了大改组,邓中夏因执行所谓的“立三路线”,被撤去了一切职务,调回上海作“检查”。邓中夏回到上海,当时周恩来已经离开上海赴中央苏区工作。王明留在上海的代理人不仅不安排邓中夏的工作,还不给他任何经费。他和妻子李英的生活陷入绝境。一直到他在上海大学的学生王稼祥获悉了这个情况,着手安排了他的工作。1932年的秋天,邓中夏担任了中国赤色互济会主任兼党团支书。赤色互济会的工作主要就是利用各种社会关系筹集资金,营救被敌人关押的同志和朋友;照顾和救济死难者的家属。

从1931年末,中共中央开始陆续撤离上海进入中央苏区,党在上海的组织和党员,遭受到了前所未有的镇压与苦难,几乎每天都有人在奋斗中牺牲。这样留给中国赤色互济会的工作是极其繁忙的。为了隐蔽,邓中夏化名施义,日夜不停地开展工作。他利用自己的人脉,广交朋友,募集资金;竭力打通在英法租界的内部关系网。他的战友考虑到邓中夏长期在上海工作,而且影响很大,力劝他不要公开露面,尽量减少外出活动。邓中夏严肃地讲:“同志们每天都在牺牲,我们是要善于隐蔽,但不能为了安全而失去与群众的联系。如果我们不和群众在一起,便毫无作为,我们也就失去了一个革命战士的作用。”但他也是作了防范,他对自己的爱妻李英讲:“如果有一天我没能回家,你就立刻搬家,只要我活着,我一定会找到你的。”

1933年5月15日晚上,邓中夏约互济会救援部领导林素琴到法租界环龙路(今南昌路)骏德里37号赤色互济总会办公处商谈工作。他刚一坐定,就被推门而入的法租界巡捕们逮捕,关进了霞飞路上的法租界总巡捕房(今址为淮海中路爱马仕上海旗舰店——笔者注)

由于租界当局当时还不清楚邓中夏的真实身份,再加上互济会是一个半公开组织,在法租界以慈善机构注册登记。于是在审讯中,邓中夏据理力争,并聘请同时担任互济会律师的史良为自己辩护。经多方营救,租界当局只判处了“施义”先生50天的监禁。没想到几天后林素琴在华界被捕,一经拷问,随即叛变,并供出了被法租界抓获的“施义”即为大名鼎鼎的中共领袖级人物邓中夏!

蒋介石亲自下令国民党中统局的负责人徐恩曾要不惜一切代价将邓中夏引渡到华界,徐恩曾坐镇上海,以1万大洋的巨款,上下打点,终于以邓中夏担任过红二军团负责人,武装叛乱企图颠覆政府等种种罪名,在9月5日由租界当局从法租界引渡到华界,关进了龙华警备司令部。第二天清晨就由国民党军警重重警戒,包下了京沪快车整整一节车厢,将邓中夏押解到南京,关进了秦淮河畔的国民党宪兵司令部监狱。

刚进监狱时,当难友们知道“施义”便是邓中夏时十分难过。他们让出最好的铺位给邓中夏睡,还凑钱从狱外买来了包饭给邓中夏吃。邓中夏一一谢绝了。他抓紧时间给难友们上党课,旁征博引,举了很多例子,说明一个人,一个党员,保持自己的气节与革命信仰的重要性,甚至受了重刑后边吐血边给难友们上党课……

蒋介石得知邓中夏押解到南京,大喜过望。他先派曾经任职于中华全总驻莫斯科赤色国际工会,并与邓中夏共事数年的大叛徒于飞,现身说法,前来劝降,但遭到邓中夏的痛骂,狼狈逃去。后又派与邓中夏在上海大学共事过、现已担任国民党中央委员的某人前来劝降,同样遭到邓中夏的痛斥。最后撕下脸来对邓中夏严刑拷打……但种种伎俩,都先后落败,于是只能使出最后的手段……

9月19日,邓中夏突然被转送到监狱中所谓的“优待号”牢房。他明白自己最后时刻就要到来了。邓中夏给党中央写下了最后一封信,托监狱中的地下党组织转递出去。信的末尾是这么写的:“同志们,我要到雨花台去了。你们继续努力吧!最后胜利终究是属于我们的!”

1933年9月21日清晨,邓中夏被全副武装的军警押解出去,秘密枪杀在南京雨花台,牺牲时年仅39岁。平凡铸就了伟大。邓中夏的英名,如诗如歌,魂系梦萦,永远地活在每一个追求光明的人的心里,激励着他们前行!

(作者为文史学者)

责任编辑 周峥嵘