近十年我国高等教育跨学科知识流入路径与演化趋势分析

董伟 陶金虎 郄海霞

摘 要:跨学科知识和相关成果的流入与融合,推动着高等教育学科的理论和方法的创新与发展。为进一步探索高等教育跨学科交流的分布差异与演绎情况,基于引文关系网络和引文大数据,利用数据透视、最小二乘多项式等算法和相关方法,探究了近十年高等教育跨学科知识流入路径的重心从经济与管理科学到信息科技的转变,并预测了跨学科交流中各学科的具体演化趋势;最后,立足于高等教育学科的发展,揭示了高等教育跨学科知识流入重心转变规律,构建了知识交流场,对高等教育学科发展所产生的影响进行了讨论,以期进一步探讨跨学科视角下高等教育学科认同与学科发展的路径,并为相关研究提供一定的支撑。

关键词:高等教育;知识流动;发展路径;演化图谱;跨学科知识交流场

一、研究缘起

高等教育的诞生是高等教育实践日趋复杂化的现实反映,是一个社会、经济、政治、文化和科技交织在一起的复杂现象[1],并随着历史和现实环境的变化而逐渐复杂化,采用单一学科的理论和方法来解决高等教育学科中的问题已经捉襟见肘,借助不同学科和跨学科的理论和方法来解决高等教育的实践问题逐渐成为一种常态和趋势。2019年《教育部关于一流本科课程建设的实施意见》与《教育部关于加强新时代教育科学研究工作的意见》更是从社会需求的视角出发,呼吁要以目标为导向,聚焦多学科项目深度融合、依据学科前沿动态与社会需求动态调整课程设置[2],促进教育科学与自然科学的交叉融合,积极引入跨学科相关理论作为支撑,充分运用生命科学、人工智能等技术开展教育研究[3],加快高等教育实用化、实践化与现代化的历史进程。

随着学科的不断分化,学科间的交叉融合也逐渐成为一种趋势,高等教育学科作为一个开放的知识系统,不同学科知识的流入使得高等教育学的研究范畴不断扩大,学科发展方向不断多元化。无论是教育经济学、教育管理学、教育财政学、教育哲学、教育社会学还是教育心理学,都可以看到教育学科与其他学科交叉的清晰痕迹,并且在各自的专业领域取得了较大的成就。随着高等教育现代化进程的加快,跨学科研究将成高等教育研究的增长点,其研究的深入开展将有利于改革与推动高等教育发展[4]。如推进信息技术与教育的深度融合,构建生态联结互动的服务生态系统[5];利用物理学中场的概念模拟知识扩散场规律,探讨教育知识扩散的梯度和散度[6];利用哲学中的三螺旋理论,强调大学、产业与政府三者的独立性和密不可分的合作性机制,三个因素都可以是创新的引导者、参与者[7]等。高等教育正在以多种形式和信息科技、物理、哲学、医学与经济学等学科进行交叉融合,以更形象、更全面的方式擴大其研究的广度和深度。

综上所述,跨学科知识的流入既能够有效帮助解决高等教育日益复杂的实践问题,又能促进高等教育学科理论的不断拓展和创新,符合当前学科发展的必然趋势。通过对高等教育学科文献的梳理发现,高等教育学科通过引用社会科学或自然科学等相关领域中的成果,将不同学科的知识引入进来,以此作为高等教育学科理论成果形成和创新的重要过程。为进一步明晰不同学科知识流入高等教育学科的整体状况,探索跨学科知识的流入对高等教育学科发展的影响,本研究以引文关系作为知识流入分析的突破点,将高等教育学科中引用跨学科理论和研究方法等相关知识的参考文献作为分析的基本单元,探索性地以高等教育学科中引文大数据作为基础,通过设计相应的分析工具和方法对近十年高等教育研究中涉及不同学科的引用网络进行探索,以进一步分析高等教育跨学科知识流动的整体概况、学科融入差异、并对未来不同学科知识的流入趋势进行预测和探讨,为跨学科视域下高等教育的理论和方法创新,及其相关研究提供一定的数据支持和参考。

二、研究设计

(一)研究思路

国内外不同领域对学科知识流动研究具有一定的积累,其研究思路和方法主要集中于对文献相关数据的分析,并借助引用网络方法进行探索。其中,常(Chang)等人[8]通过计量学中的参考文献、合著分析等方法,探讨了图书馆学与资讯学的跨学科变迁。弗莱明(Fleming)等人[9]开发了新的专利数据库以窥视区域小世界中专利人之间相互合作的连接关系,从而间接揭示跨学科交流的具体路径;宋(Song)[10]利用科学与工程基金会提案中的数据库结果,研究了科学与工程领域中不同学科之间的知识流动情况;里尼亚(Rinia)[11]分析了科学领域期刊文献的引文资料以探索全球范围内学科间的跨学科交流内容。由此可见,学科间的引用关系能够有效揭示跨学科交流的概况,从而进一步研究学科中跨学科知识流入的路径和演化规律,这也将作为本研究探讨高等教育学科发展相关规律的方法基础。

随着高等教育学科中跨学科研究范式的不断深入探讨和应用,不同学科知识融入高等教育的进程的逐渐加速,积累了大量的文献成果,并形成了大规模的引文数据和引用关系网络。故本研究以近十年高等教育中高质量文献与其参考文献为研究数据,先设计爬虫抽取高等教育跨学科交流的引文数据,主要包括它们的引文大数据,引文中所对应的期刊数据,期刊的学科归属数据等;其次,本研究尝试对知识流动数据的分布差异状况进行分析;再次,对高等教育知识流动发展路径进行探索性识别,并对具体演化特征进行讨论;最后,基于数据结果预测未来高等教育知识交流中各学科演化趋势。

(二)数据获取

本研究的数据来源为中国知网,是国内应用较为广泛的文献数据库之一,且具有较为完善和独立的学科群分类体系,分为经济与管理科学(包括经济统计、文化经济等学科),社会科学1辑(包含政法、德育等学科),基础科学(包括自然科学理论与方法、数学等学科),哲学与人文科学(包括文艺理论、中国文学等学科),工程科技2辑(包括机械工业、新能源等学科),信息科技(包括互联网技术、自动化技术等学科),医药卫生科技(包括中医学、中药学等学科),工程科技1辑(包含轻手工业与化学工程等学科),农业科技(包括农业工程、农艺学等学科),以及社会科学2辑(包含高等教育等学科)等10个学科群。基于此,本研究选择该网站作为研究数据库,将学术类型切换为“期刊”,勾选“社会科学2辑”目录中“高等教育”栏目,为进一步精确结果,将来源类别设置为“CSSCI”,共得到2010年到2019年近6万篇相关论文。以此为基础,设计多线程爬虫通过中国知网API接口抽取所获取相关论文的参考文献,并依据参考文献的所属期刊判断其学科类别。最终,共获得约23.2万个文献节点、22.8万条引用关系,23.7万条关键词,13595本期刊及其所对应的学科。

(三)具体方法

1.文献节点度数分布

文献节点度数分布在本研究的引入,主要用于衡量高等教育相关文献中跨学科知识流入的力度交互网络整体结构的知识流动力度。在文獻节点的度数分布计算方式主要通过公式1进行计量,其中c表示文献节点,n表示最后一个文献节点,c1(λin+λout)表示第1个文献节点的度数值,即入度与出度之和,并形成了231742*1维的共现矩阵。为了进一步对跨学科交流数据的有效性进行分析,使用value_counts按照节点度数值重新生成数据透视后的矩阵,并进行log化,通过matplotlib进行呈现。

2.最小二乘多项式算法

为了进一步预测高等教育与各跨学科交流的演化趋势,明晰各学科知识融入高等教育的程度,本研究主要运用最小二乘法多项式的理念,通过寻找经验公式计算最短距离和最小误差确定曲线位置,最小二乘法基本公式如公式(2)所示,为了后续求偏导方便,此处我们选择误差平方和的方式计算误差。为了更准确的拟合所有数据,对于已有数据点(xi,yi),本文经验公式选择多项式分布,如真实数据过于接近线性也同样能够降低次幂使其具有较强的适应性,其基本公式如公式(3)所示。

三、研究结果

通过文献节点度数分布能够衡量文献交互网络整体结构的知识流动力度,从而评测高等教育跨学科交流数据分布的有效性与合理性。[13]一般而言,文献节点中心值越大,它的权威性和贡献度也就越高[14],即文献节点进行跨学科交流的强度也越大。具体结果如图2所示,横轴表示交流量大小,纵轴表示频次。整体而言,高等教育跨学科交流数据趋势符合正常的幂律分布,即交流量较大的文献节点占据少数,而交流量较小的文献节点占据多数,说明高等教育与其他学科知识交流数据保持着合理的结构,能够有效揭示出高等教育学科中存在较多和集中的跨学科知识流入现象,本研究将继续对该现象做进一步的解析和探讨。

(一)知识流动分布差异

将所有文献的引用关系及对应学科进行梳理,结果如表1所示。其中,文献学科类型主要通过其发布期刊进行界定,且学科的划分方式大多依据知网已经确定好的十大学科群。[15]总体而言,高等教育引用文献大多数来自社会科学2辑,即同范畴之间的引用;其次是经济与管理科学、基础科学等学科之间的交流,而工程科技1辑、农业科技等相关性较小学科则有较少的引用。

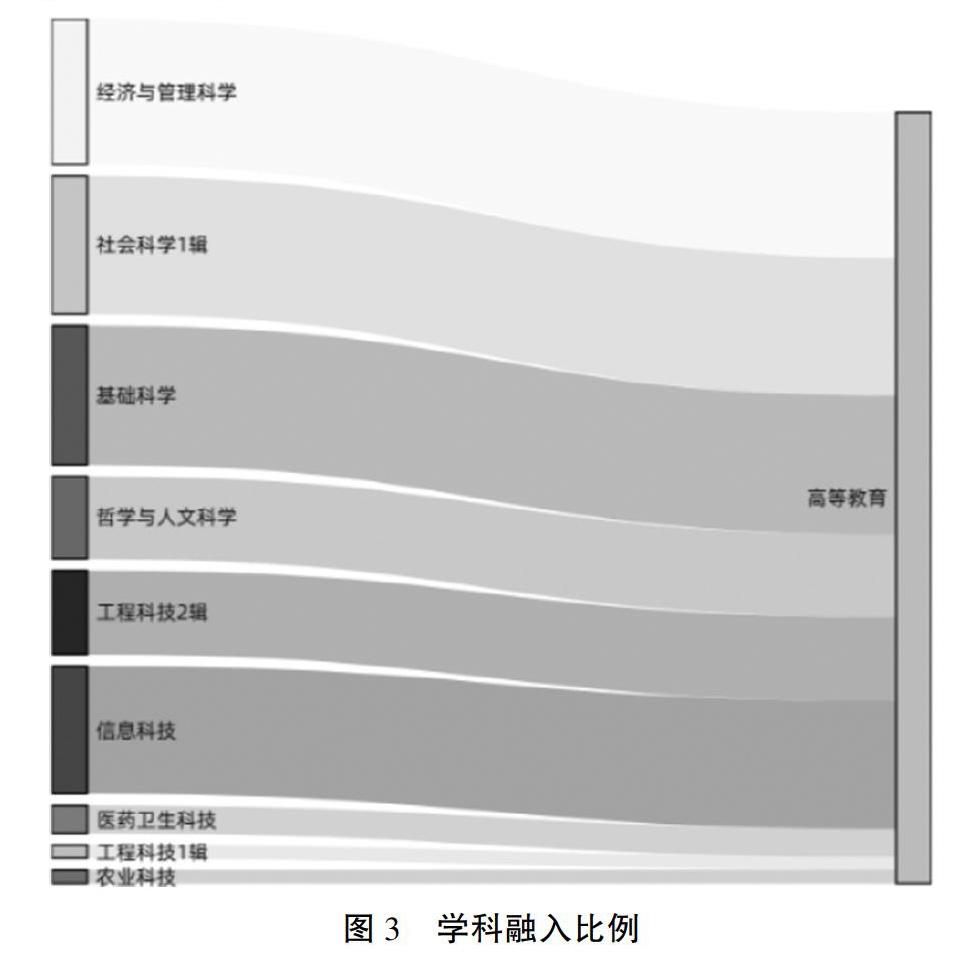

由于高等教育属于社会科学2辑系列,故主要讨论高等教育与其他九个学科群的知识流动状况,统计结果如图3所示。首先,经济与管理科学在近十年流入的数据量较大,占据了主要位置,而社会科学、基础科学学科在稳定中略有增加。从2008年的金融危机到供给侧改革、一带一路、教育大会等相关政策和精神的提出,如何优化教育资源配置,提高教育管理水平,促进高效的教育区域协同等主题成为热点,并积累了较多的相关成果。通过对引用文献的整理发现,其中大量的成果引用经济与管理学科群中的文献,并在成果中引入经管学科中的GEM模型、社会资本理论、胜任力模型与三螺旋模型等探讨如何解决教育的相关问题。包含政法德育的社会科学1辑学科群的相关数据流入量也较为稳定,从社会主义核心价值观教学、思政政治教育、立德树人教育再到课程思政,不断说明了德育工作在高校人才培养中的重要位置。另外,高等教育中对基础科学群的知识引入也相对稳定,其中在高等教育评价、高等教育测量、高等教育统计等相关研究中引入了数学、运筹学等学科的DEA模型、回归模型等作为研究基础,对于创新高等教育质量管理与效果评价等理论和方法具有较强的推动和优化作用。其次,信息科技学科在高等教育学科中知识流入比重日益增强,多媒体、互联网、人工智能、区块链等技术不断涌现,为高等教育理论和实践变革带来了新的思路,大数据和人工智能与高等教育中教学实践和理论研究的结合也逐渐成为的高等教育学科中新的热点,为高等教育教学形式的创新提供了新的技术支撑。此外,通过数据发现,工程科技、农林科技、医药卫生等学科群在高等教育中的流入量相对较少,这几个学科群与高等教育的学科性质存在较大差异,学科壁垒较大,因而在一定程度上使得知识流入较少。

(二)知识流入路径分析

1.知识流入路径时序分析

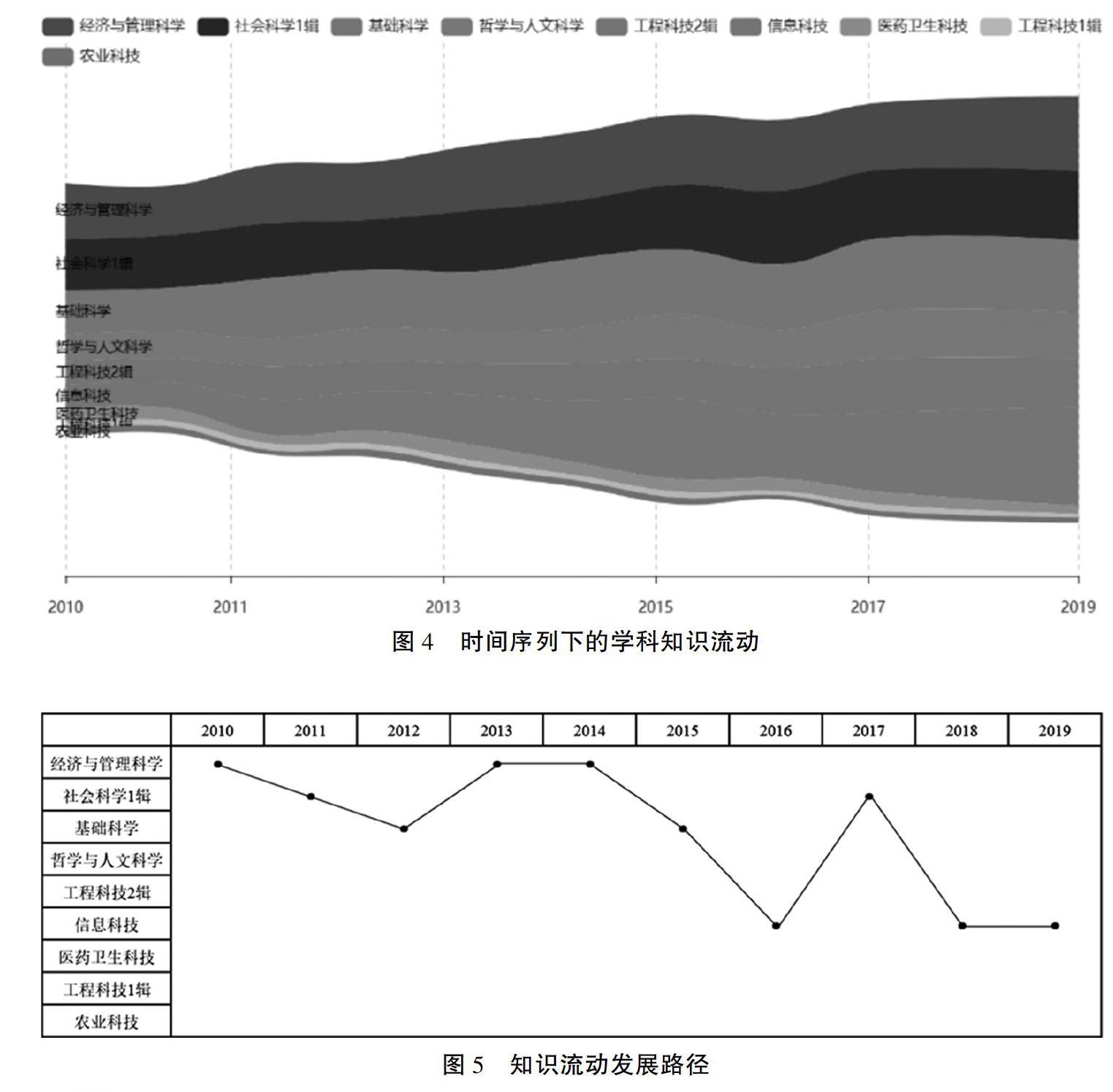

为进一步明晰高等教育跨学科知识流入路径,本文将高等教育学科中跨学科知识流入情况与时间变化进行关联统计,其结果如图4所示。近十年来经济与管理、社会科学以及基础学科中的知识流入情况相对稳定,始终处于知识流入量的前列,信息科技相关学科的流入量则从2015年后呈现较大增长趋势,而医药卫生、农业,工程科技2等的流入量则有所下降。

另外,跨学科知识融入高等教育的路径重点也发生了较大的变化,图5中黑点表示当年知识流动最大的学科,连线表示重心演化趋势。可见,这十年来跨学科交流的重心已经实现了从经济与管理科学领域到信息科技领域的转变。随着社会主义市场经济的蓬勃发展,高等教育市场化[16]、学校内在结构管理[17]、引入企业管理的模式和思想[18]等内容已经愈加明显。无论是产学研还是现实要求都需要科技与经济的协调发展,认为经济与科技具备效益统筹的关系。[19]经济资本一定程度上为科技创新提供资金保障,而科技实力反之刺激人们新的需求。这驱使信息科技在经济繁荣的基础上开始新一轮的革命。近五年,与高等教育跨学科交流的学科中信息科技和相关领域都得到了长足发展。尤其是人工智能、大数据等相关技术在教育领域的各种应用开发方兴未艾,衍生出智慧校园、智慧教育等一系列新的研究和实践。而跨学科交流重心从经济与管理学科向信息科技转移的过程中,社会科学1辑(多为政法德育)、基础科学等其他学科受到高等教育外部政策、经济等因素的影响也不时成为新的焦点,一方面经济基础决定了上层建筑,当经济体系得到完善,政法德育相关内容自然得到重视;另一方面基础科学作为科技发展的基础[20],在高等教育学科中也发挥着独特的作用。

2.知识流动路径细粒度分析

对应具体学科知识流动路径,在细粒度层面对具体演化特征进行分析,内容提取规则为按年归类,在保留核心词汇基础上结合当年特色学科内容抽取频次较高的关键词,结果如图6所示,其年代序列按照箭头方向分别表示2010年到2019年。2010年,经济与管理科学学科成为高等教育跨学科知识流入的重心,大学生就业、影响因素、企业管理与高校管理等效益与治理问题逐步受到重视;当2011年社会科学1辑的政务德育内容成为高等教育改革创新的主渠道,思想政治教育、社会主义核心价值观、文化传承、德育与去行政化等内容则被再次强调;同理,从2015年开始,新媒体、大数据等信息相关信息科技内容逐步在高等教育学科中得到发展,并在此后成为核心主题;2016年到2019年,“双一流建设”“新工科”等内容从初入前十高频词到成为主要话题发展迅速,已经引起高等教育及其子学科发生了新的变革。而从2019年的尾部词条也可预测未来一段时间里产教融合、人工智能、科技成果转化与跨学科等思想和理论将会在跨学科知识的基础上,已经成为高等教育学科中新的研究增长点。

进一步增强思想政治教育既是对历史文化的肯定,也是社会主义高等教育的本质特征[21]。高等教育不僅要培养术业专攻具有专业素养的职业人员,更重视形成具有正确社会主义核心价值观、德才兼备、具有创新意识的良好品质。《读书录·体验》有言“心如水之源,源清则流清”,传达了思政教育和精神文化价值取向的重要意义,“国无德不兴,人无德不立”、“立德树人、德育先行”的理念则旗帜鲜明地解释了何为“源”的问题。以源塑本,坚持马克思主义基本原理、中国特色社会主义图6 知识流动路径演化特征 理论体系等内容的哲学思想,适应主观、客观规律的基础上,不断充实思想政治教育,优化相关课程设置体系结构沦为主导。但在社会多元价值错综复杂的环境下,思想政治教育的恒定性成了一种辩证概念[22],在中微观层次囊括了个体认知和社会需求的进步,包括社会主义核心价值体系、意识形态工作与立德树人等多项内容,全员育人、全程育人与全方位育人则成为具有辐射力量的新方式。2010年在经济逐渐复苏后,社会和经济结构发生一定的变化,高等教育同样也面临着新的结构调整与优化;《2016年教育信息化工作要点》强调要将大、智、移、云融入人才培养的战略部署中[23],完善教育信息化的规划与实施。同时亦有学者指出重大专项内容与信息技术几乎均有交叉的关系[24],高等教育工作者应积极探索信息技术在跨学科教育与创客教育等新模式中的适应性应用与迁移,实现新工科教育、慕课教育、STEAM教育、学习科学教育等的内涵式与外延式发展,着力提升学生的人文素养、信息素养与创新能力。

综上所述,高等教育知识交流演化特征既包括稳步发展立德树人的“不变”,又包括与时俱进创新求变的“变”。这说明政策、经济以及相关公共事务等因素均会使高等教育跨学科知识流入的侧重点发生改变,高等教育学作为一门应用学科,其具体特征将依据社会现象和社会问题发生不同程度的变化,但该种变化能否较有成效地促进学科体系的构建,将有待进一步讨论。

(三)学科知识流入量演化趋势分析

为揭示高等教育跨学科流动的演化趋势,本文基于已有十年各学科数据,采用最小二乘多项式分别对总体与各学科数据点进行拟合,以对知识流入的演化趋势进行预测分析。结果显示,高等教育跨学科知识流入趋势总体呈现上升态势,进一步回应了已有研究中提到的高等教育学科所具有的社会性与实践性决定了学科互涉、交叉融合是其实现发展的必然趋势。

为进一步明晰各个学科融入高等教育的演化趋势,本研究分别对九个学科群进行了演化路径的估算和分析,具体如图7所示。其中,经济与管理科学、社会科学1辑、基础科学知识流动将会持续增长,但总体态势趋于放缓。经济与管理科学是高等教育较为相近的学科群,高等教育则是实践性较强的学科,伴随着社会与经济的发展,两者相辅相成、共生的关系最为密切。“一带一路”、国家经济结构调整以及事业单位体制改革等重大国家政策和战略的提出,也为高等教育区域协调发展等问题提供了新的思路与机遇;育人为本德育为先,立德树人既是高校立身之本,亦是实现诸如双一流建设、新工科建设等重大发展的根本前提。课程思政建设、立德树人工程等方案正在多方位渗透着我国优秀的传统与现代文化,持续成为新时代重大战略的思想保障;此外,基础科学中的数学统计和方法策略也为高等教育持续研究和创新提供了坚实的方法论基础。可见,多学科间共存共生的状态已愈加显著。

哲学与人文科学、工程科技2辑、信息科技增长程度较大,说明它们将会在一定程度上与高等教育学科产生更多的融合。哲学有关方法论与人文领域国内外史学、文学等内容提供了方法论和理论补充的重要作用,这有助于拓展学者研究视野,从不同角度进一步丰富高等教育研究和创新的内容;而新工科教育阐述了高等教育革命性变化的一种形态,是从工程的本质、新的取向中构筑的新方案[25],要加速发展、建设新工科,以新范式引导学科结构与课程体系的交叉与融合。通过对文献的调研发现,当前新工科相关研究热点和主题主要围绕在工程科技2辑中的各个学科专业的人才培养等方面;此外,高等教育正处在智慧教育、智慧校园革新发展的重要阶段,介于“过去把人当机器用,未来把机器当人用”之间,探索人工智能技术、传感器技术、互联网、大数据等技术与高等教育学科中学习评价,教育技术创新等研究的深度结合,将成为信息科技知识融入高等教育学科的核心推动力量,这也是为何信息科技与高等教育跨学科交流呈现明显攀升趋势的主要原因之一。

由于医药卫生科技、工程科技1辑与农业科技三学科与高等教育融合总体相对较少,与经济管理和信息科技等相比,在高等教育学科中已有研究中并没有形成较为常态化的融入研究主题和模式,它们之间的知识流动也有降低的趋势。

四、结论

本研究通过设计爬虫工具获取了近十年高等教育学科中高质量文献与其参考文献相关数据,对知识流动数据的分布差异的状况进行了分析,在此基础上从时序变化的角度对高等教育知识流动的路径进行了识别,还进一步从细粒度层面对跨学科研究主题的具体演化特征进行了探讨;最后,对高等教育知识流入的趋势进行了数据预测和分析。基于以上研究结果,通过进一步讨论,本文得出如下结论:

(一)高等教育跨学科知识流入重心的转变

现代知识生产模式对传统学科制度及学科思维模式提出了严峻挑战,学科边界日益模糊,跨学科或交叉学科的研究渐渐成为常态。高等教育学科通过不断吸收、转化邻近学科的理论与研究范式等可嵌入性内容,不断建构与优化自身结构。结合近五年的相关数据可以发现,高等教育学科与其他多学科呈现出共生发展常态的同时,高等教育跨学科知识流动的部分重心发生改变,其中经济与管理科学作为最为稳定的输入学科,持续推动相关知识和成果在高教学科的应用。近几年,信息科技逐渐成为推动高等教育现代化、智慧化的新驱动力量,为高等教育理论和研究方法提供了更多跨学科交叉的创新空间。通过知识流入路径变化和预测趋势分析等相关数据对比分析可以发现,上述两个学科群正在一定程度上通过一定的形式推动着高等教育学科的跨学科分层集群化发展。为进一步揭示这种跨学科分层发展态势,本研究根据不同学科知识流入特征,借助时空扭曲理论[26]构建了高等教育跨学科知识交流场,如图8所示。该场认为由于经济与管理科学、信息科技学科位于中心,密度与质量很高,使得空间开始扭曲,引力加大,其他学科随着旋转而得到发展;学科的发展除了受自身內部因素重组的影响,也受外部因素相互作用的影响,牵引力为高等教育提供新的机遇与挑战,并交由学科内部自行消化与吸收;高等教育跨学科知识交流场内质量发展具有不确定性,即第二环中四个学科(社会科学1、基础科学、哲学与人文科学、工程科技2)与第三环其余学科、甚至是同环中学科的质量都随时在变化,并会在一定程度上影响学科在层次上的变化,从而引起高等教育跨学科发展态势重心的变化,即高等教育学科会根据不同的社会发展阶段而调整自己的发展方向和研究热点。

(二)跨学科知识流入对高等教育学科发展的影响

结合知识流入的预测数据可以看出,其他九个不同学科群对高等教育的知识流入存在一定差别,但就总体而言,跨学科知识的流入仍然处于较快的增长趋势,并且在高等教育中成为一种常态,甚至有学者认为跨学科研究也已经成为了高等教育研究中的一种研究范式[27]。由于高等教育研究的对象是一个非常复杂、内涵丰富的领域,高等教育研究无论是作为学科,还是作为领域,都需要多学科的参与,需要多学科的视野和方法。所以,高等教育学科的发展需要我们拓宽视野,创造条件,加强与周边学科的沟通和交流。但是,这种跨学科的研究范式也必然会对高等教育中学科的范畴认同和知识融合产生一定的影响。

首先,从高等教育学科范畴来看跨学科知识流入的影响。高等教育一直被认为是一门跨学科程度较强的学科,通过现有知识流入的学科结构数据可以发现,当前学科目录中三分之二以上的学科知识都会不同程度地流入到高等教育学科中。由于我国高等教育学科所具有的社会问题导向性,其研究的基本出发点和重点并不稳定,因此该学科的发展与其他成熟学科的发展有所不同,并非从内在知识体系出发,而更多的是重视外部知识和资源在本学科的借用和积累。为此,有学者认为“由于没有成熟的理论体系和严格的学科规范,导致高等教育的学科内涵相对肤浅,学科门槛也非常低,几乎来者不拒”[28]。当前的高等教育跨学科研究中,研究成果名称尽管没有离开高等教育学科,其研究本体的学科范畴并不十分明晰,如经济与管理学科中相关的经济学理论在高等教育学科某些现象和问题的探究和解释,其产生的理论和成果可能仍然属于教育经济学(经济学学科的分支之一)范畴,却不一定能够作为指导高等教育发展的理论依托,较好地融入高等教育学科的理论体系之中。因此以社会问题导向为主要依托的跨学科知识流入,很有可能会在一定程度上影响高等教育的学科范畴的认同,以及内在核心理论体系的建构。

此外,高等教育学科对跨学科知识的融合方面,通过对已有文献数据的梳理,可以发现尽管当前高等教育中对跨学科相关理论和研究方法的运用随处可见,但其融合程度更多的还是对跨学科的相关理论或研究框架的简单植入或套用,并未真正以高等教育作为研究本体进行深入的钻研和探讨。通过跨学科成果来看,较多的成果来源并非高等教育学科中的主流专家学者,更多的是高等教育工作者或相关实践人员,其将高等教育学科与跨学科知识的融合程度必然有限,更多的还是集中于描述高等教育的现象和解决相应的实际问题,无法体现跨学科知识的深度融合,及其对学科发展的贡献。

综上所述,面对跨学科理论和方法等相关知识的大量流入,对于高等教育来说,既存在着一定的多元化发展机遇,也带来了对学科认同和生存的冲击。因此,高等教育的学科发展需要以问题导向为主,学科导向为辅,在注重社会服务的同时,注重自己学科规范和学术话语的构建,奠定学科发展的核心理论基础;并以高等教育学科作为主体,融合跨学科知识的流入之力,创新和拓展学科的理论体系和应用,从而实现高等教育学科发展的“守正拓新”。

参考文献:

[1]王洪才,汤建.高等教育跨学科研究:源起·机理·实践[J].现代大学教育,2019(1):1-7.

[2]教育部关于一流本科课程建设的实施意见.[EB/OL].(2019-10-30)[2020-04-05].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/201910/t20191031_406269.html.

[3]教育部关于加强新时代教育科学研究工作的意见.[EB/OL].(2019-10-30)[2020-04-05].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A02/s7049/201911/t20191107_407332.html.

[4]李明忠.高等教育多学科研究的现实审视与发展思路:基于《高等教育研究》2001-2010年的载文分析[J].高等教育研究,2013,34(3):40.

[5]吴永和,刘博文,马晓玲.构筑“人工智能+教育”的生态系统[J].远程教育杂志,2017,35(05):27-39.

[6]张黎,蓝峻.知识扩散场的构建、分析与应用[J].管理科学,2005(2):21-27.

[7]周春彦.大学-产业-政府三螺旋创新模式:亨利·埃茨科维兹《三螺旋》评介[J].自然辩证法研究,2006(4):75-77+82.

[8]CHANG Yuwei, HUANG Muhsuan.A study of the evolution ofinterdisciplinarity in library and information science:usingthree bibliometric methods[J].Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2012, 63(1).

[9]FLEMING L, KING C, JUDA A.Small Worlds andRegional Innovation[J].Organization Science, 2007, 18(6):938-954.

[10]SONG Choong-Han.Interdisciplinarity and knowledge inflow/outflow structure among science and engineering research in Ko-rea[J].Scientometrics, 2003, 58(1):129-141.

[11]RINIA E J, VAN LEEUWEN T N, et al.Measuring knowledgetransfer between fields of science[J].Scientometrics, 2002, 54(3):347-362.

[12]最小二乘法多项式曲线拟合原理与实现.[EB/OL].(2018-09-03)[2020-04-05].https://blog.csdn.net/baidu_38127162/article/details/82348280.

[13]曹玖新,吴江林,石伟,等.新浪微博网信息传播分析与预测[J].计算机学报,2014,37(4):779-790.

[14]王廣雷,吴晓伟,楼文高,娄元英.产业集群信息服务平台预警机制研究:基于人际竞争情报[J].情报杂志,2013,32(12):165-169.

[15]徐媛媛,朱庆华.社会网络分析法在引文分析中的实证研究[J].情报理论与实践,2008(2):184-188.

[16]胡德鑫.我国世界一流大学建设的困境与治理挑战:基于多重制度逻辑分析范式[J].高等工程教育研究,2019(2):134-139.

[17]吴康宁.教育改革成功的基础[J].教育研究,2012,33(1):24-31.

[18]施晓光.西方高等教育全面质量管理体系及对我国的启示[J].比较教育研究,2002(2):32.

[19]刘智运.浅论高校产学研结合的新发展[J].江苏高教,2001(2):95-98.

[20]张潇婧.我国科技人才激励政策的问题与对策[D].湖北大学,2012.

[21]李卫红.统一思想明确任务扎实工作高质量实施高校思想政治理论课新课程方案[J].思想理论教育导刊,2006(6):4-13.

[22]骆郁廷.高校思想政治理论课的“变”与“不变”[J].思想理论教育导刊,2013(4):70-77.

[23]教育部办公厅.2016年教育信息化工作要点.[EB/OL].(2016-02-04)[2020-04-05].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/201602/t20160219_229804.html.

[24]胡波,冯辉,韩伟力,徐雷.加快新工科建设,推进工程教育改革创新:“综合性高校工程教育发展战略研讨会”综述[J].复旦教育论坛,2017,15(2):20-27+2.

[25]钟登华.新工科建设的内涵与行动[J].高等工程教育研究,2017(3):1-6.

[26]大卫·布莱尔,杰夫·麦克纳玛拉.宇宙之海的涟漪:引力波探测[M].南昌:江西教育出版社, 1999:13.

[27] 程静.高等教育中的跨学科研究及其对跨学科高等教育研究的启示[D].南京师范大学,2011.

[28] 刘小强.关于建设高等教育学一级学科的思考[J].高等教育研究,2017,38(1):20-24.

(责任编辑 赖佳)