20世纪中国现代美术进程中的民间美术

[摘要] 除了向传统文人画和向西方学习之外,对民间美术的借鉴和吸收是20世纪中国美术史上的第三条线索,也是20世纪中国美术现代化进程中的重要课题。民间美术不仅是改造20世纪中国美术的素材来源、图式依据和艺术语言,其审美取向还成为艺术世界的一种评价标杆和价值导向。

[关键词] 20世纪 中国美术史 民间美术 现代美术

近代之前的美术评价系统对民间美术的忽视在20世纪慢慢淡去,民间美术逐渐被视为中国美术的重要组成部分,是“宝贵的艺术财富,必须认真保护、继承和发扬”[1]。由于民间美术作品中涵盖许多诞育于乡土的百姓生活实用品,所以其在20世纪被重新評价,不再“难登大雅之堂”,而是开始“登堂入室”,甚至走进国家艺术殿堂。中国美术馆于20世纪五六十年代筹备建立时已将收藏和展示民间美术作品作为基本任务之一。20世纪80年代,我国还曾计划成立一座民间美术博物馆,专门收藏民间美术作品。正如江丰所言,“中国的民间美术,历史悠久,各个省、各个民族都有自己的特点,可谓丰富多彩之极。如果把它们集中陈列起来,这将是了不起的艺术宫殿”[2]。

在20世纪,民间美术不光被重新评价,并进入主流美术的日常话语体系之中,成为建构现代性国家民族文艺形式的重要组成部分,还与时俱进地参与了20世纪的文化生产过程,促成了人们视觉和感受力的改造。作为一种传统的、已融入人们生活的视觉资源,民间美术被新的美术创作形式吸收和利用,进入了艺术生产的序列之中。延安木刻、连环画的发展、新年画运动、宣传画的绘制等都受到了民间美术或民间审美趣味的直接影响,农民画、新剪纸也被塑造为介于民间与官方之间的某种“亚文化”,从而参与到了20世纪的美术发展历程之中。20世纪80年代之后,吕胜中、徐冰、乔晓光以及后来的邬建安等艺术家虽然更多从事当代艺术创作,但他们仍然在民间美术中挖掘传统资源并汲取能量。

由此可见,民间美术不仅成为改造20世纪中国美术的素材来源、图式依据和艺术语言,其审美取向还成了艺术世界的一种评价标杆和价值导向。对民间美术的借鉴和吸收,作为20世纪中国美术史除传统文人画和向西方学习之外的第三条线索,是20世纪中国美术现代化进程中的重要课题。

一、重新评价民间美术

了解民间美术被重新评价的过程,要回溯至清末。在那个时代,民族危机唤起了民族意识。自清末开始到抗日战争时期,救亡图存、实现民族独立是全国上下的总体目标。在全社会整体教育水平较差、不识字的农民占大多数人口的情况下,知识分子想要实现社会变革、促进社会进步,只能“到民间去”,最大化地启蒙大众,宣传革命理想。他们令自己的目光逐渐“向下”,利用民间文艺的形式对民众进行启蒙和宣教。五四运动之后,“到民间去”的文化运动兴起,广大知识分子在为20世纪勾画全新发展蓝图的愿景下,以民间为榜样,挖掘埋藏于民间的民族精神,试图寻找到中华文化生生不息的生命之源。他们意识到,要实现社会变革和现代文明的发展,就要“从根底输入到社会里面,非把智识阶级和劳工打成一片不可”[3]。其中,蔡元培等人的美育思想和林风眠发起的为“使民众艺术化”的“北京艺术大会”,代表着教育者和艺术家正在将五四运动时期“到民间去”“与民众共鸣”的理想移植到美术领域。20世纪30年代,“民间”已成为各领域知识分子关注和讨论的焦点。这里需要说明的是,在他们眼中,“民间”从地域空间上指农村,而其文化的承载者是农民。

人们很快意识到,五四运动时期引进的西方语言无法完成全民启蒙的任务。宣传、教育民众,从而完成全民启蒙一定要使用民众熟悉的语言,也就是所谓的“旧形式”或“民间形式”。不过,直到左翼文艺家和鲁迅开启“文艺大众化”与“利用‘旧形式”等问题的讨论,民间美术才开始在“旧形式”的名目下被提及。在鲁迅看来,民间美术是“旧形式”,需要“提炼”“删除”“增益”,以创作“为革命的新艺术”。“民间”和“民间美术”也正是在对启蒙和革命的宣传中,被知识分子精英所发现和再评价的。

后来,这种带有被动“利用”性质的“发现”和“再评价”出现了变化。1938年至1942年,在对“民族形式”的讨论中出现了有关艺术创作语言形式的论争,真正有规模地指涉了“民间形式”。“旧形式”或“民间形式”被认为是认识中国、表现中国的一个重要方式,可以帮助完成五四运动未完成的民众启蒙工作。这场讨论为艺术创作寻找到了最佳表达方式,那就是在五四运动时期新文艺形式对西洋文化形式进行吸收的基础上,批判性地继承、采用或改造民间形式,并将这种形式与中国的现实生活和人民大众的情感相结合,创制一种更包容的现代文艺新形式,即“民族形式”,从而实现“美术民族化”和“美术大众化”。20世纪早期中国美术的形态,就在对“美术大众化”和“美术民族化”的讨论中被从外部建构起来,而美术大众化和美术民族化的交集就是“美术民间化”。也就是说,对民间美术旧形式的利用既解决了“美术大众化”的问题,又解决了“美术民族化”的问题。民间文艺、民间艺术或民间艺术形式正式进入文艺精英的话语逻辑,这是民间美术迈入国家艺术殿堂的重要一步。

二、从边缘走向主流

在有关民族形式的论争之后,民间美术介入主流美术的形态被建构起来,成为当时指引艺术家进行美术创作的重要依据。彼时,新的文艺方向确立下来,文艺本体内部的新旧形式之争变为以什么样的人作为工作对象的问题。以工农兵大众作为文艺的表现和接受对象成为文艺工作的基本立场,艺术家或文艺工作者开始认真学习群众更加容易接受的艺术语言。在民间美术被认为是工农兵大众的语言的情况下,文艺工作者一方面对其利用和改造,一方面吸收和学习,最终目的是不脱离群众和实际,将对民间形式的利用纳入无产阶级前进的轨道,以期达到宣传抗战的目的。通过整风运动和组织文艺工作者下乡,对艺术家和艺术形式的双重改造得以实现,成为日后国家文艺方针始终贯彻的基本原则。

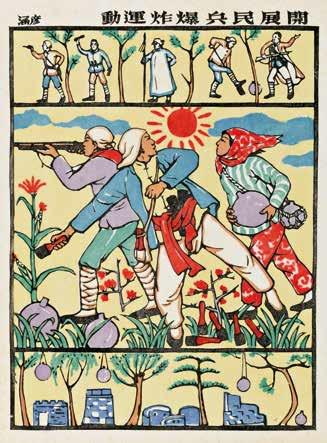

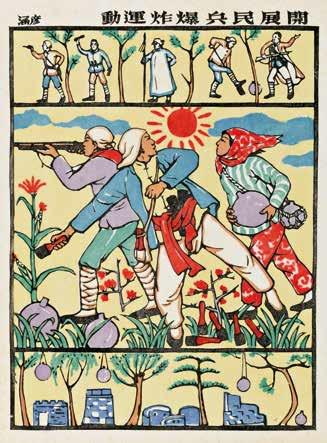

在抗战大目标的指引下,延安木刻家在创作中引入了民间形式(旧形式),并将之作为打造民族形式的有效成分,同时把利用和改造民间形式作为“工农兵文艺”的重要创作手段。在这种文艺观的指引下,新中国成立后产生了一套区别于西方和中国传统的形象体系。具体来说,以“延安学派”为代表的新兴木刻版画运动就开创性地展示了人民群众喜闻乐见的艺术形式。这样的艺术形式取材于生活,在艺术上也是成功的。在当时,很多艺术家开展了相关探索:古元等人依据群众的审美习惯和审美语言,对木刻进行了改造,取得了良好的效果;米谷、艾青、江丰等人广泛收集民间剪纸,并对其进行了深入研究;古元还和夏风尝试木刻剪纸创作,在受到广泛欢迎的同时加深了群众对民族之美的认识。

新中国成立后,“文艺为工农兵服务”的方针被提出,大部分文艺工作者都参与到了新年画运动或连环画创作中来。在新中国全新的美术体制和文化政策推动下,新年画、连环画、宣传画得以快速发展和提高(这条线索延续到了20世纪80年代中央美术学院年画、连环画系的相关创作)。其他各个画种的改造过程也被新年画的审美趋向和艺术语言所渗透,尽显“农民趣味”。依据民间美术要素或图式等资源创建的新型艺术样式,如新年画、新连环画等,进入了20世纪主流美术的视野。从这一层面来看,民间美术似乎已被纳入主流美术。而随着农民的主体地位在新中国成立后得到了最大限度的保障,包含在民间美术范畴之内的农民画以及农民的美术作品也开始进入国家艺术殿堂。

随着民间美术创作和鉴赏被列入艺术高校的课程之中,对民间文艺本体的研究也步入了正轨。官方层面开始对民间文艺加以全面的搜集和整理,民间文艺开始被视为“宝藏”或“武器”。总体来看,利用和改造民间美术主要表现为对旧有样式的革新,同时在作品中填充新的意识形态内涵。革新之后,民间美术作品拥有了更具现代性的民族文化身份,由其塑造的别样美术形态开始成为主流美术形态。新中国成立后,国内各种资源对民间美术本体和农民画等群众文艺形式的倾斜,以及创作主体的下移,代表着与封建传统文化和资产阶级文化迥然不同的崭新文化形态,即社会主义文化形态的出现。民间美术便是在这一发展态势下,真正从边缘走向了主流。

20世纪后期,民间美术发展成为独立的专业。直到20世纪90年代,这一概念在多向共融的复杂文化图景中继续转变形态和内涵,最终转化为民俗学范畴内的“民艺”和“非物质文化遗产”,进入国家文化体制和新的城市文化语境之中。

三、民间美术的现代化之路

除官方倡导开展民间美术创作之外,我国20世纪早期许多追求现代理想的美术家之所以关注中国民间美术,其实还有另一个原因,即西方早期现代美术也曾受到原始艺术的影响。林风眠、庞薰琹和张光宇在探索现代艺术的路途中,对民间艺术包括少数民族艺术形式进行了吸收和融合。到了20世纪80年代,西方现代美术中的原始主义观念随着其他现代流派冲击而来。为应对冲击,民间美术被作为一种创作资源与西方现代样式进行整合。整合之后,民间美术创作或倾向于探究早期现代美术的形式,或“越过了现代主义阶段,直接进入到后现代”[4]。“如果说革命文艺借用中国民间艺术的形式,是为了创造出更具革命性、大众性、通俗性、中国性的艺术体系的话,那么,80年代的现代艺术对民间艺术的利用,则是为了使艺术更具批判性、哲学性、观念性和现代性。”[5]

根据民间美术的评价史,可以看到我国20世纪美术规范的变动。因为民间美术的介入,现代美术的特殊样式被创制出来。从延安时期开始,民族形式的图像被用来再现革命与生活,美术创作逐渐介入农耕的土壤、抗战的现实和火热的边区生活之中。1992年,我国正式确立起社会主义市场经济体制,经济飞速发展,现代文化元素开始涌入劳动群众的物质文化生活当中。随着文化教育、生产方式、风俗习惯、审美喜好的改变,原本与劳动群众生活相适应的民间美术开始逐渐衰落,胶印取代了木版印刷、电子玩具取代了小泥人……一切都在随着社会发展而改变。虽然民间美术在20世纪被知识分子从视野边缘捞出,并对主流美术创作产生了很大影响,甚至到20世纪80年代实现了“门户独立”,但依然无法避免在现代化漩涡中趋于衰落。而且就官方评价主体对民间美术的认识和态度来看,其实际上只被视为一种可以吸纳和改进的民族传统文化资源。

总体而言,“官方美术”和“现代美术”吸收的都是民间美术的形式,而不是内容。二者利用和改造民间美术的区别在于,“官方美术”借鉴民间美术的形式,是为了使艺术作品更加贴合大众的口味。“现代美术”融入民间美术形式,则是想要学着走以西方工业现代化为模板的美术现代之路。这条道路是西方为了避免学院写实艺术走向“穷途末路”而开辟出的一条新的“形式”之路。西方现代美术的这场变革是一场有关艺术本体的“形式变革”,而“官方美术”对自身“形式”的改造,最终目的是为了实现社会变革,使美术作用于社会现实生活。这两条道路最终指涉的都是近现代中国对现代民族国家的想象和建构。围绕民间美术本体开展的全面研究,是在以工农兵为历史主体的时代背景下开始的。彼时研究、收藏和展示“旧形式”的目的是创造艺术的“新形式”,直到民间美术本体进入国家艺术殿堂,其“传统性”和“民族性”进一步凸显出来,才为梳理民族历史、帮助增强现代化民族国家的认同感提供了更多可能性。

20世纪中国美术现代性的起源就是近现代中国对现代民族国家的想象和建构。我们一方面要追赶西方的现代化步伐,一方面又要保持自身的民族身份和文化传统。事实上,已经有一些国内外学者讨论过第三世界民族国家现代性的话题。若要探讨20世纪40年代到70年代中国美术的现代性,我们需要考虑彼时的历史情境。那个时期以追求现代性为目标,并且这种现代性中又包含双重意味,即许多学者所说的“反现代的现代性”:一方面,人们想要尽快实现现代化以进入现代世界格局,如建设工业化国家;另一方面,还要反抗帝国主义的侵略和资本主义的侵蚀,最终构建起独立的国际形象和民族文化身份,传达民族自信心和民族精神。民间文化的内核就是一种区别于其他文化的民族精神,这种民族精神为构建现代化民族国家提供了支撑。

在多重历史脉络交错的视野之下,美术创作既追求现代化,又重视利用和改造“旧形式”,民间文艺的丰富内涵由此得到了充分的展现。[6]在追求美术现代化的道路上,凭着对现代民族国家的想象,知识分子寻求到了一种策略,那就是通过对民间美术形式的改造和利用,对内解决“美术大众化”的问题,对外解决“美术民族化”的问题。由此,新中国成立初期以民间美术为资源创作的美术新样式在现代民族国家的建构中获得了现代性。

在新的文化思想乃至社会运动的发展过程中,随着知识分子的群众意识逐渐强化,美术作品的“人民性”不断加强,民间美术的地位不断上扬。经过数十年的持续挖掘与发展,由民间美术创作所积累的视觉经验至今仍是艺术家进行美术创作的有力依托,帮助我们在对民族性和现代性的同步探索中重塑文化记忆、诠释民族精神。

(刘汉娥/中国美术馆典藏部)

注释

[1]江豐.要重视民间美术[J].装饰,1980,(5).

[2]同注[1]。

[3]李大钊.青年与农村[M]//李大钊文集(上).北京:人民出版社,1984:652.

[4]易英.抽象艺术与中国当代艺术经验——艺术史的社会学批评[J].中国书画,2007,(7).

[5]邹跃进.通俗文化与艺术[M].长沙:湖南美术出版社,2002:115.

[6]贺桂梅.转折的时代——40—50年代作家研究[M].济南:山东教育出版社,2003:354.