百年中国油画与范式转换

[摘要] 20世纪前后,随着现代教育制度的确立,美术教育从实利主义转向美育。而作为舶来艺术的油画,其在中国的传播也从民间的、商业的途径转向了现代美术教育途径,于学术与学理的层面开始了本土化进程。从这个意义上来说,百年中国油画这一话语主体的形成就是现代美术教育范式转换的结果。可以说,范式转换形塑着中国油画的发展之路,而作为当时一种新兴的话语主体,中国油画必然会积极寻求自身更具合法性的话语建构。在笔者看来,文化本位与传统的审美心理等传统基础是影响中国油画发展的内在因素。作为艺术教育领域具有超凡魅力的重要人物,徐悲鸿、林风眠、刘海粟等油画家对中西融合的探索,突破了早期外在的、流于符号表征的融合,从艺术精神层面建立了中西融合的学术与学理逻辑。由此可以说,范式转换与话语建构构成了20世纪前期中国油画的现代语境。

[关键词] 范式转换 中国油画 话语建构 现代语境

20世纪的中国虽然是在“启蒙与救亡的双重变奏”中一步步走上了“现代化”之路,但“他者的眼光”往往聚焦于近代中国在迈入现代性社会过程中的被动性上,把其之所以不能自主地进入现代性社会归咎于缺乏内发的资本主义精神动力。[1]如此说来,所谓的转型只是一种面对挑战的被动回应。尽管有学者对此持批评意见,但就历史的现实语境而言,许多批评者未必能跳脱出这种由“他者的眼光”所引发的对自身的“镜像”反观。20世纪中后期,学界出现了反思“西方中心论”的思想转向,开始从政治层面或经济层面倡导中国近代历史进程的“内在导向”,对中国近代历史展开了具体的情境研究。这种人文学科研究的“转向”深刻地影响了20世纪中国美术史对现代性问题的思考,诸多学者从不同的视域、方法论出发,对中国美术的现代性问题进行了深入阐释。总体来说,20世纪的中国美术史研究尤其注重以下几个方面的问题。

第一,重视20世纪中国美术史研究理论视角的建构。虽然新材料能够产生新问题,但新材料的爬梳与对历史事实的钩沉不可能是艺术史研究的全部意义。正如葛兆光所说,理论是用来照亮历史文献的光,新理论可以开拓美术史研究的范围,增加这一学科的内涵与张力。第二,重视研究对象的“原境”(context)。进行美术史研究时,不仅要从时代、传统和风格等方面来研究和探讨艺术家或艺术作品,而且需要建立某种历史“在场性”,因为“历史感不仅涉及对已往的‘过去性(pastness)的感知能力,而且涉及对已往的‘在场性(presence)的感知能力”[2]。所谓“原境”不仅是一种时间上的线性上下文关系,而且包含一种空间上的“在场”与“情境”。第三,由于当代学术研究领域的学科多元交叉,以及图像与大数据时代新材料、新问题的产生,中国美术史研究在不同的视域与方法论指导下,产生了多种多样的“形状”与“转向”,如社会学转向、经济学转向、展览馆学转向等不一而足。“转向”使得美术史研究的边界越来越趋于弥散,研究的意义范畴迅速膨胀,从传统意义上围绕艺术本体展开的历史研究,即将研究目光聚焦于艺术作品风格、形式、语言的变化,转向了一种关于艺术的历史研究。“艺术”与“史”的主体关系出现错位或互换,这就是中国美术史研究关于“开”与“合”的辩证关系。[3]

艺术的发展史不只是一种审美趣味或艺术风格的发展史。在各种时代因素和社会思想的形塑下,20世纪中国美术史的历史叙事受到了许多质疑与挑战,中国传统绘画及相关艺术家的历史地位不断被重塑。这种重构的美术史叙事打破了长期统一的学术规范,为20世纪中国美术史的研究引入了多元、多视域的叙事方法,使其变得更为丰富。因此,20世纪中国美术史的研究不能仅仅停留在“现代性”层面展开探讨,而应该具有“当代性”的问题意识。

中国油画是20世纪中国美术研究的重要内容。基于以上观点,围绕20世纪前期的中国油画开展历史研究,需要注意研究其现代语境,并考察其作为话语主体形成的历史情境逻辑与话语“合法性”建构的理性基础与传统基础,同时将理论与文献史料有机结合起来,对中国油画话语生成的真实状态进行描述与反思,还原一种历史的“情境逻辑”。这样一来,20世纪中国油画的历史研究将更具思想纵深感与运动维度。

一、西画东渐与概念表述:从“西洋画”到“中国油画”

油画传入中国有三条途径,即西方传教士来华活动、中西通商贸易和中国留学生的学习。这三条传播路径虽然存在先后更替与主次顺序,但仍是共时、共在的。[4]第一条传播途径出现在油画自明万历年传入中国直至进入清代宫廷这一历史时间段。通过来华传教士的推广,当时的宫廷中出现了中西绘画交流。从中西文化交流的视角来看,这是一次中西方科学与人文的交流。因为相比较艺术性,科学性倒有可能是皇室宫廷认可西洋绘画的基本原因。明清之际,许多来华传教士作为技术人才被宫廷留用,客观上对西洋绘画的传播起到重要作用。西洋绘画承担了视觉史料的功能,或用以纪念皇帝的文治武功,或作为臣属、嫔妃们的肖像载体,虽被主流的文人画家斥为“不入画品”,但依然意义非凡。值得注意的是,在第一条传播途径中,“西画传播虽然在一定程度上被限制在宫廷范围内,但不容忽视的是宫廷内务府的贡赐渠道仍然为西洋绘画在中国民间的传播提供了一个平台,宫廷‘合璧的艺术志趣使得广东和江南的民间艺术出现了一些崭新的现象”[5]。另外,程大約的《程氏墨苑》所收录的西洋绘画也扩大了西洋绘画在中国民间的影响。

第二条传播途径则主要是广东沿海的外销画交易。在珠江流域的通商口岸,由于中西贸易与市场的繁荣,以商业途径传播西洋绘画的现象似乎更为突出。外销画这种民间自发的艺术品交易方式传播较为广泛,其艺术趣味和视觉审美机制甚至直接影响到了后来的岭南画派。在广东地区,西方油画家(如英国画家乔治·钱纳利)在中国传授油画技法,培养出包括关作霖、林呱(关乔昌)等人在内的一批本土油画家。当时的油画制作技术也已经达到相当高的水准。学者胡光华认为,中外学者对第二条传播路径的研究主要体现在两个方面:一是传教士、商人或职业画家在中西文化艺术交流中发挥的历史作用;二是外销画的风格特征及其流入西方后对中西经济、文化交流所产生的重要影响。[6]后来,同样作为对外贸易港口的上海迅速崛起,逐渐取代广州在西洋绘画交易方面的商业地位,而洋画运动也随之兴起,广东油画出现衰退,油画在中国的发展出现不容忽视的断裂与转向。以宗教传播为目的的土山湾画馆开展西画教学,上海的图画美术学校教育开始兴起。进入20世纪后,在新文化运动中,学习西方的科学文化成为知识分子的共识,中国油画正式进入美术教育体制的改革之中,这就是油画在中国传播的第三条途径。这一时期,作为从西方舶来的艺术形态,中国油画经历了现代化进程的洗礼,跨越了文化的“异质性”,超越了画种局限,已然成为中国近现代美术的重要内容。

然而,中国起初并没有“油画”这一称谓与概念。在相当长的时间里,我们往往使用“西洋画”“西画”或“洋画”等概念指代油画。李超在《论中国西洋画运动》中说:“按照中国西洋画家各自的留学和游学背景,一般可以产生不同的称谓习惯。留法的艺术家多使用‘西洋画和‘西画之说,而留日的艺术家则多使用‘洋画之说。”[7]老一辈的油画家倪贻德曾说:“中国之有西洋画,也有三十余年的历史了。在民初前后,上海有少数画家,试作着临摹西洋画片的作品,这大概是我国西洋画的开始了。五四运动以后,和别种学术一样,西洋的理论和技巧渐渐被介绍到中国来,同时到欧洲去研究西画的人也渐渐多起来了。到现在,国立和私立的艺术学校都有西画系的设立。而专门西画的人才也不能说少,西洋画展也可常在各大都市看到。西画可说已在我国占着确定的位置了。”[8]很显然,倪贻德所说的“西洋画”指的是狭义概念上的“中国油画”。他虽然也觉得“西洋画”这一名称值得商榷,但已经习惯成自然,而且这一称谓只是暂用:“在中国特别有‘西洋画这名称,是用来和我们自己的国画来区别的,其实这名称是不太妥当的,因为西洋画到现在已经不只是西洋才有,而已经成为世界的绘画了。由中国画家所作出来的绘画,不论新旧,都可以说是中国的绘画。所以假使要把绘画区别起来,我们只能用材料的不同来区别,例如油画、水彩画、水墨画等比较适当,不过‘西洋画这名称因沿用已久,现在一时也不便更改,假使将来有更适当、足以和中国传统的绘画相区别的名称,当然更好。”[9]

其实,概念称谓与语境密切相关。在当时,出现“西洋画”“西画”或“洋画”等概念称谓有三个方面的原因。第一,作为“他者”,“西画”是从“我”(中国画)的视角出发。第二,这些称谓反映了早期油画在我国的非主流地位,甚至带有猎奇的意味在里面。第三,由于20世纪前期油画材料匮乏,许多“西画家”并非真正的“油画家”,许多“西洋画”也不都是“油画”。正因如此,阮荣春在对中国油画进行历史分期时,也使用了“西洋画”的概念,认为“西洋画”在中国得到广泛传播并确立画坛上的地位是在鸦片战争之后,而在此之前有一个数百年的“肇始期”。这个“肇始期”的发展是极为缓慢的,“事实上,在整个肇始期内,中国画人们一直是处于被动接受的地位。‘传入与‘传授两个时期,有赖于传教士的‘灌输。‘临仿与‘变通期,虽然中国画人已开始具有独立临仿或制作的能力,但主要受着商品经济的刺激,为外国商人的时尚所左右……受着新文化运动熏陶的大批爱国青年画家为了摆脱传统绘画的束缚,希冀找寻出一条拯救民族绘画危机的途径,他们对西洋画表现出极大的兴趣与热情,他们远涉重洋西行求学,西洋画也只有在这些画人学成归国后,才引颈高吭于中国画坛,出现了与中国画分道扬镳的新局面”[10]。

因此,作为一个学术概念,“中国油画”有广义与狭义之分。从广义上来说,中国油画可以从油画传入中国的那一天或由第一个中国人所绘制的油画作品算起,故所谓“中国油画280年”“中国油画五百年”等说法皆缘于此。然而,从特定的、狭义的概念来说,中国油画是以现代美术教育作为参照的话语建构,只有百年历史,如朱乃正所言:“中国油画的发展与中国现代美术教育的发展是密不可分的。”[11]根据邵大箴对百年中国油画的分期,20世纪前期的中国油画属于“艺术引进期”,引进中有创造。从中国油画家负笈海外求艺、欧美及日本油画家来华传艺,到独立自主地进行油画家队伍培养,标志着中国油画已经度过了“幼年期”,艺术家开始自觉探索艺术的大众性、民族性、时代性等诸课题并取得了重要成果,而油画艺术也因其在反映现实方面的优势,在当代社会生活和文艺思潮演变中发挥着更加重要的作用。[12]

对中国油画进行的概念表述,反映了油画作为一门艺术形态已经成为中国美术不容分割的重要内容。而作为话语主体,中国油画的发展与现代教育制度的范式转换密切相关,全新且具有独立价值的中国油画将在具体的社会行动中展开主体自身的话语建构。

二、范式转换:作为话语主体的中国油画

依据托马斯·库恩的“范式理论”,范式转换才是历史变革的直接原因。科学革命虽然受到了范式的制约,但如果没有范式的指导,就进入不了科学研究的情境,所谓的变革与创新自然是不可想象的。旧的范式被新的范式所取代,这就是变革。科学的发展正是要在否定中不断前行。“范式理论”揭示了“断裂”的意义与价值。托马斯·库恩虽然是一位科学理论家,但是他的“范式理论”在历史和哲学范畴内引起了强烈的共鸣,对于阐释现代社会的结构转型极具借鉴意义。[13]

20世纪前后是中国社会的转型时代,而这一转型时代也是一个关乎宇宙秩序与文化危机的时代。这里的危机不仅指政治秩序与政治制度的更迭,更指儒家基本价值观趋于解体的境况。[14]现代教育制度的范式转换就是思想文化与世界观的转变在具体的、形而下的制度层面的落实。因此,现代美术教育制度的范式转换导致一种新的艺术生产方式正日益取代旧的艺术生产方式。当然,艺术教育及其生产的变革不同于科学的新旧更替与进步发展。虽然科学革命的结构与艺术变革的结构之间显然有着不可能“化约”的“区隔”,但“范式理论”提供了一种视域,即艺术的生产机制与科学的范式革命面临着许多相同或相似的问题。也就是说,现代美术教育的范式转换对艺术生产方式、审美趣味的影响不亚于科学革命。今天我们所谓的“中西融合”通常是指中西方艺术风格等方面的融合,是美術形态学意义上的融合,然而从“范式理论”来看,范式具有“不可通约性”。在中国社会危机与思想文化危机面前,中国传统绘画与西画的教育与生产必然会被纳入现代美术教育的范式之中。对于中国传统绘画而言,其艺术生产方式的变革必然会影响作品的风格,中西融合将成为必然。不过对于油画而言,现代美术教育制度范式的确立使得中国油画的范式得以确立,中国油画的本土化从此进入了学术与学理层面。

其实自油画传入中国伊始,便开始了自己的本土化进程,其功能和学习、传播的途径也随着不同的需求而转变,只是这些转变仍然是一种“临仿”。中国油画教育新范式的确立是一个逐步形成的过程,从早期的“西艺非要”到“改良”中国绘画的新艺术运动,从实利主义教育到美育的提倡,中国油画的发展从民间组织的油画传习到实现现代美术教育的范式转换,最终在20世纪前期进入了一个全新的历史发展阶段。百年中国油画就是在现代美术教育这一新范式下进行的艺术探索与话语实践,是一种主体意识的建构。中国油画由此从一种“临仿”阶段进入一种主体意识的自觉塑造之中,从舶来艺术内化为中国美术现代化的重要内容,成了真正意义上的中国油画。在现代美术教育范式转换的复杂历史语境下,受历时性与共时性等诸多因素影响,20世纪前期的中国油画作为话语主体开始了自身的话语建构。

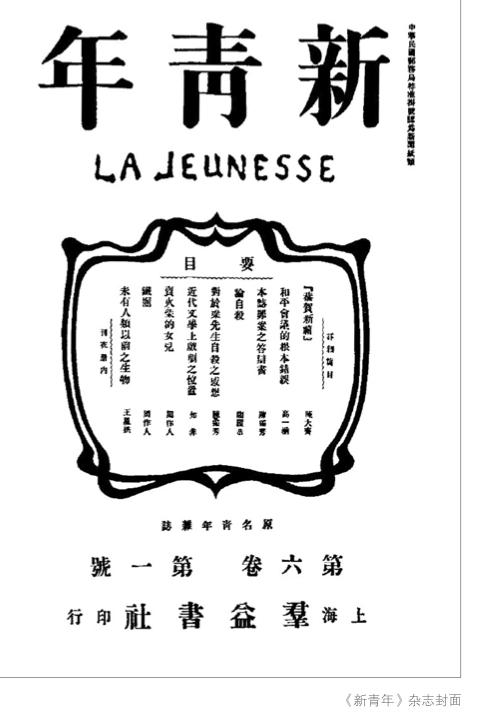

美术学校、西画社团、展览、报纸、杂志等媒介都是中国油画进行话语合法性建构的公共领域。美术学校是进行艺术观念与话语实践的核心地带,是现代美术教育实现范式转换的基本载体。油画家兼具教育家的身份,从某种程度上来说,他们中大多数人的艺术理想是通过教育途径达成的。西画社团是美术学校教育的延伸,也是油画界展开社会行动的重要平台,精英型的油画人才试图通过团体的力量来更加有效地推动油画的教育与传播。有的团体虽然没有共同的艺术主张,但其成员在整体的艺术观上志同道合。有的团体艺术观与政治观重叠交错,这明显区别于西方美术史以风格流派而定义的美术团体,适合开展西画运动。美术展览作为中国油画实践的公共领域,改变了人们的艺术观看方式。传统的文人雅集式的私密观看方式转变为在巨大空间内开放的呈现方式。这种文化性到视觉性的目光变迁,改变了中国人的观看逻辑与审美思维,对艺术表达方式产生了不可忽视的影响。报纸、杂志等大众媒体是虚拟的社会公共领域,一般有学校、社团或社会办刊三种形式,从不同层面对油画及西方艺术进行学术探讨,影响范围比较广泛。总之,现代美术教育制度媒介的确立,为中国油画的普及与深入研究提供了具体的、可“实行”的平台。

总体而言,百年中国油画建构于新的范式转换之下。这种艺术教育与生产的新范式是由于社会危机的日益加剧及制度性传播媒介的产生而逐渐形成的,因此,“范式说”不同于西画东渐的“途径说”,也区别于将中国画与油画分属于不同美术形态的“形态学”范畴。“范式说”更注重对艺术教育与生产的历史语境、机制的整体把握和理解。近现代中国传统绘画与中国油画的发展都深受范式转换的影响,艺术教育与生产的现代范式对传统艺术形成了巨大的冲击,而作为以改良为目的的舶来艺术,中国油画在范式转换中逐渐形成了独立的艺术价值,拥有了主体意识。

三、话语的建构与分歧:百年中国油画历史发展的话语逻辑

如果说“范式转换”概念是从宏观层面考察与描述了百年中国油画演进的历史情境,那么“话语建构”则是从构成话语主体的结构层面,以符号化的方式表征中国油画社会行动合法化的策略。随着民国时期西学翻译运动的开展与科学共同体的形成,科学的思维习惯与概念运用日益成为共识,旅行写生、模特写生等西画方法成为一种艺术时尚,青年艺术家们争相模仿,油画在当时成为学校教育中的“新宠”。那个时候,学习西画被视为拥有了一种重要的文化资本,不同阶层的人都希望在这方面投入与消费。面对中国传统绘画逐渐式微的现象,中国油画似乎遇到了获得自身话语权的契机。然而,中国油画的话语实践与转变却未能一蹴而就。在现实生活中,普通大众对中国传统绘画的接受程度要远远超过油画,油画仍然只是小众的西方舶来艺术形式,其传播的生态环境并不乐观。在艺术市场上,油画根本不能被大众广泛接受,市场价值与中国传统绘画相形见绌。另外,由于资本主义市场的兴起,为市场经济服务的商业美术崛起,西画艺术迅速进行本土化融合,转变为大众喜闻乐见的月份牌、商品插图等商业美术形态,并逐渐泛滥起來。于是,世俗化、庸俗化问题成了西画本土化或中西融合的一个症结,比如20世纪20年代前后,所谓的“曼陀风”月份牌席卷上海,成为“美术革命”进行话语抨击的对象。由此可见,真正的油画在学术层面与西方油画存在着巨大的差距。

之后,随着留学日本与欧洲的油画家归国执教,油画教育才正式进行入现代学校美术教育的范围。第一代中国油画家们肩负着“科学”“改良”的历史使命,走出国门学习进而回国兴办学校,向国内介绍西方艺术、艺术家及其艺术理论。在对本土艺术的改良过程中,油画作为一种舶来的艺术形态自觉或不自觉地被中国文化所内化,成为中国近现代美术的重要组成部分。徐悲鸿、刘海粟、林风眠、颜文樑、陈抱一、王悦之、李毅士、王道源、倪贻德、庞薰琹等第一代油画家们积极投身于美术教育与油画创作实践,他们的艺术行动在当时显然具有鲜明的“先锋性”与“当代性”。处于社会结构转型时期的中国油画是在新文化运动的革命话语下发展的,是在蔡元培激进的美育思想引领下对中国美术的改良。从“为他”的改良中国绘画的工具性到逐渐形成“为我”的艺术语言独立性,中国油画开始进入中国现代美术教育的主流话语体系,而作为话语主体的中国油画,必然需要寻求社会行动的合法性。依据德国社会学家马克斯·韦伯的社会行动理解论,民族、国家、美育、革命、科学与传统等是20世纪前期中国油画话语建构在价值理性与工具理性层面的主要内容,文化本位与传统的审美心理等传统基础才是影响中国油画发展的内在因素。[15]因此,无论中西与古今还是革命与传统,中国油画话语建构内在的矛盾性构建了百年中国油画历史发展的内在话语逻辑,成为百年中国油画历史发展的重要价值之所在。与此同时,话语主体也不是完整、统一的,百年中国油画在话语逻辑的分歧与分散中构建了话语主体的丰富性与多元层次。

中国油画的话语建构即是油画本土化的过程。作为转型时代的知识分子,第一代中国油画家在当时的话语逻辑与文化投射下,艺术实践较为多元与丰富,这种本土化过程中的多元层次帮助中国油画收获了不同于西方现代性的独立价值。其实,虽然中国油画对现代主义的探索与实验体现在艺术语言上是对超越性与纯粹性的追求,但总体来说仍然未离开对现实社会文化的关注,仍然处于一种“有我之境”。这种主观上“有我”与表达上“无我”的矛盾,打开了中国油画的理性发展空间。艺术表达上的西方主义与中西融合是油画艺术语言模仿与学习的基本问题,二者既构成矛盾冲突,又相辅相成,并且其内在的亲和性正是中国油画在20世纪的风云变幻中砥砺前行的基本动力。可以说,中西融合主义与西方主义艺术观的对立是造成中国油画话语分散与分歧的根本原因。写实主义与现代主义之争并非简单的先进与落后的问题,它更多地牵涉到因20世纪中西方文化交流的现实情境而出现的诸多现象与问题,如美术教育体系由日本体系向法国体系转向、出现“为什么而艺术”的艺术观导向、将中国油画“分割”为不同的艺术风格流派等。总体来说,话语的建构与分歧是百年中国油画历史发展的基本话语逻辑。而这一过程中创作范式的转换,也对中国美术教育产生了重要影响。

四、20世纪前期中国油画现代语境研究的意义

首先,中国学者应当主动承担起中国油画研究的责任。20世纪前期,中国油画的研究价值是超越其艺术性的。万青力认为中国美术研究需要遵循三个原则:“第一,必须以中国的(而不是西方的)、内部的(而不是外来的)标准看待中国的绘画史、评价中国画家;第二是不能以西方现代艺术的观念规定中国现代艺术史,也不能以西方现代艺术史所经历的过程生搬硬套中国现代艺术史;第三是要从人类文明史的宏观角度,既不是以西方中心论,也不是以中国中心论作为出发点,进行东西方绘画史的比较研究,检验各自的人文内涵、价值观念以及发展轨迹、方向。”[16]自20世纪五六十年代直至当下,对于20世纪中国美术的研究,特别是有关中国油画的研究,西方艺术史学者并没有太大的兴趣。相比较于对中国传统绘画的研究热情,西方学者几乎对20世纪中国油画的研究不屑一顾。按照苏立文在《20世纪中国艺术与艺术家》一书的序言中所说,他对中国现代艺术的研究和鉴赏曾遭到西方同行们的批评。他的同行们认为这是一个不值得严肃对待的课题。当然,这是一种对中国绘画的西方偏见。在他们看来,中国最好的艺术还是传统的中国画,而20世纪所进行的中西融合是不成功的。尽管在20世纪30年代的法国巴黎有少数几位中国画家和雕塑家,如潘玉良、常玉和滑田友等取得了某种个人成功,然而他们是例外,他们的作品在任何意义上都没有被看作是中国的。这种学术偏见严重影响了中国油画的理论研究水平与学术高度。对于西方美术史学者而言,他们更多期待的是中国艺术家们的中国画作品,而不是油画作品。[17]

此外,中国油画作为外来艺术形态,围绕其展开的历史研究在中国美术史研究中并没有得到太多的关注与尊重。1990年以来,欧美对于20世纪中国美术的研究多在“ 85美术新潮”及以后的艺术。在20世纪前期中国美术或中国油画的研究路途中并没有多少西方学者的身影,虽然除苏立文撰写了《20世纪中国艺术与艺术家》之外,还有美国学者安雅兰撰写的专著,但是研究的是1949年新中国成立以后的美术。平心而论,20世纪前期,中国的诸多油画家对于油画技术语言的掌握还处在初级阶段。无论从艺术技巧还是艺术作品的感染力来看,这一时期的中国油画都没有取得让人满意的效果,比不上日本对欧洲艺术的吸收与转化。虽然对这一时期中国油画的历史研究不能局限于艺术作品的创新价值,但是这段学习与模仿的经历具有超越艺术作品本身的艺术史意义。本土化作为一种“艺术意志”或是“时代精神”,具有学习西方科学的现实意义。在20世纪前期,中国油画的研究价值是超越其艺术性的。中国油画是中国近现代美术思潮变化的重要载体,若要讲述发生于中国的“艺术的故事”,其中应该包括20世纪前期的中国油画。中国学者应当主动承担起这份艺术研究与文化建构的重要责任。虽然20世纪前期的中国油画作为专业来说并无建树,在艺术上也无太大新意,但其在中国当代艺术史乃至文化史上依然具有重要地位。[18]

其次,油画在中国的本土化,从表面上看是对一种艺术形态或艺术表现技法的学习与接受,一种对西方审美意识的借鉴,其实质则是借助这一“他者”艺术形式来对自身的文化艺术进行反观,即借助“他性”来构建中国艺术自身的主体。油画作为“他性”艺术,进入中国便失去了它在原产地的某些特性,开始了本土化进程与意义层面的新生。因此,对中国油画进行话语建构的过程即是对中国油画艺术语言独立性的建构过程。尚辉曾说:“第一代油画家在往复与游移的文化心理中已隐寓了中国油画本土意识的存在,并意味着中国油画形成自己文化特质、品格和个性的开始。”[19]关于“油画民族化”问题的讨论始终伴随着中国油画的发展历程。20世纪三四十年代,诸多学者开始反思“全盘西化”的做法,并从文化本位重新思考中国传统艺术以及油画的民族形式问题。

新中国成立后,关于“油画民族化”的艺术实践与理论研究成为中国油画发展的核心学术命题,相关重要文献在《中国现代美术全集》中多有收录,如邵大箴的《光辉而曲折的历程——1949—1976的中国油画》、艾中信的《再谈油画民族化问题》、梁江的《本土化:百年中国油画的主题词》等。随着《美术》杂志以“问题讨论”的形式发表了詹建俊等人撰写的《“油画民族化”口号以不提为好》,美术界对油画艺术语言进行深刻反省的呼声日渐高涨,关于“油画民族化”的讨论也自此被渐渐悬置起来。此后,中国油画开始加强油画学科化的发展,并对油画本体语言的学习进行了西方艺术史的溯源,正如水天中所说:“追求艺术的民族精神无可厚非,但作为一种外来的艺术的油画,过分强调其‘民族化,将形成一种强制性后果,不利于油画艺术形式语言的多样化,也不利于对外国绘画艺术的吸收。”[20]不过,我们并不能因此简单否定“油画民族化”讨论的意义。说到底,“油画民族化”的终极目标就是要形成独具特色的中国油画。“中国油画”概念的形成及其话语建构是跟实践领域、理论领域及教育领域的油画家、理论家对民族化、本土化進行的深入探讨密切相关的。

需要注意的是,若要努力进入西方油画或艺术语言的逻辑之中,虽然加强对油画本体语言的理解很重要,但是从注重“实行”的中国文化视角来看,学习与借鉴终非长久之计,还是要坚持走出自己的道路。油画的本土化与对油画艺术语言的探索既矛盾又相辅相成。正是由于对“油画民族化”的反思和对油画本体语言的实践与研究,当代中国油画语言的丰富性得到了非常大的改观。因此,对西方油画本体语言的学习只是中国油画这一艺术形态整体的一个面向。中国油画独立的语言价值是建立在对自我的自觉回归之上,对西方油画本体语言的学习并不妨碍当代中国油画本土化的话语构建。中国油画正是在这种动态的、多元的、发展的结构关系中砥砺前行的,其过程看似是矛盾的、冲突的,其实体现出了一种文化自信。

最后,围绕中国油画展开的历史与理论研究帮助其建构成为话语主体。从概念上来说,“中国油画”是对“他者”的观照之下的一种主体自我意识的确立。在其发展过程中,中国自身的文化与艺术特性得以呈现出来,并构成“他者的眼光”的现实基础。当这个“他者”内化为“我”的眼光时,事实上就获得了一个观察中国文化与艺术的全新视角。[21]在对中国油画展开研究时,我们不必总是以西方油画的审美语言与价值标准来衡量,其发展过程中所体现出的社会性、文化性、现代性对于中国美术的现代化进程具有重要意义。任何艺术形态都有自己的本体性语言,纯粹性与独特性往往是其艺术魅力所在,潘天寿对此早有论述:“若徒眩中西折中以为新奇;或西方之倾向东方,东方之倾向西方,以为荣幸;均足以损害两方之特点与艺术之本意……”[22]

另外,中国油画的话语建构也不是对西方传统油画的“支离”或“勾兑”,而是在承认艺术发展的普遍性与整合性的同时,肯定了艺术发展过程中自主生发出的差异性和本土语境对艺术生长的重要性。在如今开放的全球化艺术语境下,自我封闭是不可能的,只有交流才可以超越艺术的藩篱,创造出符合时代发展要求的全新艺术形式。比如说,在当代中国油画话语主体的建构过程中,“写意油画”的出现就应该被看作是现实语境变迁下艺术形态及语言随之发展变化的代表,因为写意是中国传统艺术的基本精神,体现了古代文人士大夫的理想型生命状态。所谓“自然的形象”不仅仅局限于对生活真实的表达,也不是对自然的简单模仿与再现,而是指向人的精神表达层面,是艺术家个体情绪或情感的形象化表达,是一种对审美理想的追求。艺术作品的物质有限性对比于哲学玄思的无限性,更能诠释一种生命“‘生之扩充”的精神。因此,当代中国油画写意精神的提出虽然与20世纪初油画的中国化探索具有某种相似的表象,但本质又迥然不同,其不是“挑战与回应”这一被动思维的产物,而是“中国油画”理论与话语建构的重要依据与组成部分。

(曹司胜/岭南师范学院)

注释

[1]参见德国哲学家马克斯·韦伯的《新教伦理与资本主义精神》。

[2][美]列维,等.艺术教育:批评的必要性[M].成都:四川人民出版社,1998:82.

[3]巫鸿认为中国美术史研究的“开”与“合”体现了两类历史叙事方式,“‘合的意思是把中国美术史看成是一个基本独立的体系,美术史家的任务因此是追溯这个体系(或称‘传统)的起源、沿革以及与中国内部政治、宗教、文化等体系的关系……相对而言,‘开则是对这种线性系统的打破,以超越中国的空间联系代替中国内部的时间延续作为首要的叙事框架”。[美]巫鸿.美术史十议[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2016:108.

[4]水天中.西方绘画传入中国的三条途径[J].美术史论,1992,(03).

[5]龚之允.图像与范式:早期中西绘画交流史(1514—1885)[M].北京:商务印书馆,2014:96.[6]胡光华.西方绘画东渐中国“第二途径”研究之评述[J].艺苑,1998,(02):25-33.

[7]李超.论中国西洋画运动[J].荣宝斋,2011,(02):44

[8]倪贻德.关于西洋画的诸问题[M]//林文霞,编.倪贻德美术论集.杭州:浙江美术学院出版社,1993:80.

[9]同注[8],79页。

[10]阮荣春.西洋画在中国的“肇始期”汇考[J].艺苑,1989,(01):28.

[11]朱乃正.序二[G]//赵力,余丁.中国油画五百年.长沙:湖南美术出版社,2014:3.

[12]邵大箴.序一[G]//赵力,余丁.中国油画五百年.长沙:湖南美术出版社,2014:1-2.

[13][美]托马斯·库恩.科学革命的结构[M].金吾倫,胡新和,译.北京大学出版社,2012.[14]张灏.中国近代思想史的转型时代[J].二十一世纪,1999,4(52):29-39.

[15][德]马克斯·韦伯.经济与社会[M].阎克文,译.上海人民美术出版社,2009:322.

[16]万青力.不识庐山真面目:中国近现代美术史研究纵横观[M]//万青力美术文集.北京:人民美术出版社,2004:275-276.

[17][英]迈克尔·苏立文.20世纪中国艺术与艺术家[M].上海人民出版社,2012:11.

[18]邹跃进.他者的眼光——当代艺术中的西方主义[M].北京:作家出版社,1996:4.

[19]尚辉.论第一代油画家的文化心理[J].文艺研究,2001,(02):142.

[20]水天中.中国油画的泾县起义[M]//历史、艺术与人.南宁:广西美术出版社,2001:253.

[21]同注[18],16—17页。

[22]潘天寿.域外绘画流入中土考略[J].亚波罗,1936,(05):16.