照料孙子女对农村中老年人医疗服务利用的影响

潘东阳,刘晓昀

(中国农业大学 人文与发展学院,北京 100083)

1 引言

我国人口老龄化不断加重,为实现健康养老,需要向老龄人口提供合适的医疗卫生服务。考虑农村老龄人口的养老及医疗健康保障时,有必要了解老人的生产生活情况及其对医疗卫生服务带来的影响。近年来农村青壮年劳动力大量外流,造成大量留守儿童和留守老人的出现。虽然关于农村留守儿童和留守老人的数量一直以来均缺乏严格的官方统计数据,但其数量巨大,已成为社会共识。例如目前学术界常常采用的数据是约6100 万留守儿童(全国妇联课题组,2013)和5000万留守老人(吴玉韶,2013)。留守农村的中老年人不仅需要照顾自己的生产生活,很多还需要照料同样留守农村的孙子女。例如,近一半留守儿童的父母都外出,超过1/3的留守儿童与祖父母单独居住或与父亲(或母亲)和祖父母共同居住(全国妇联课题组,2013)。留守儿童父母外出,照顾孙子女成为农村中老年人生活中的一项重要活动。相关研究表明,相比参与公益活动或帮助他人,老年人往往会花费更多的时间照顾孙子女(Sun,2013)。特别是在儿童照料设施和以社区为基础的相关支持都更为匮缺的农村,老年人在照料孙子女的过程中所能获得的外部支持极其有限,他们需要花费更多的时间来承担繁重的照料责任。

中老年人身体机能逐渐衰退的特点决定了身体健康程度下降,医疗服务需求较大。已有研究发现照料孙子女对中老年人自身健康有一定影响。一方面,中老年人照料孙子女,可以使子女有更多的时间参与经济社会活动,为家庭创造更多的经济收益,也可为自己日后从家庭中获取更多的经济支持创造条件;照料孙子女能弥补中老年人情感慰藉的缺失,提高其生活满意度和成就感,使其得到更好的自我效能,但是,另一方面,照料需要投入很多的时间和体力,照料负担也使中老年更易患有慢性疾病、身体机能变差,以及更高的失能风险。那么,照孙子女是否会因为经济条件或健康上的变化而对中老年人医疗服务利用产生影响?在应对农村老龄化和促进农村老人的健康时,需要考虑到农村中老年人照料孙子女的实际情况,并了解这种活动对医疗服务利用的影响,进而在农村医疗服务供给和相关公共服务的供给上采取合理措施,以促进农村中老年人的健康老龄化。

2 相关文献综述

实证研究中对医疗服务利用行为的分析较为经典的一个模型是由安德森构建的医疗服务利用行为模型(Andersen,1995)。安德森将医疗服务利用影响因素划分为倾向特征、需求因素以及使能因素。在倾向特征中,已有研究发现年龄、性别、文化程度、健康知识等对医疗服务利用具有显著影响(Andersen et al.,2002; Blackwellet al.,2009;Surood and Lai,2010)。在需求因素中,学者们重点关注了健康水平、疾病特征以及健康体检对医疗服务利用的影响(Hammond et al.,2010;姚兆余等,2010;崔宇杰等,2018)。在使能因素分析中,已有研究发现收入较低的人医疗服务利用水平也更低(Blackwell et al.,2009),医服务利用存在“亲富人”的不平等(解垩,2009;林相森等,2009),而医保制度可以减轻老年人的医疗负担,增加他们的医疗服务利用(刘国恩等,2011)。

在照料对老年人的健康和医疗服务利用方面,以往研究更多的将老年人视为被照料、被抚养者的角色来探讨家庭照料对其医疗服务利用的影响。例如有的认为家庭照料和医疗服务利用之间存在一定的替代关系,会降低老年人家庭医疗保健的利用和支出(Van Houtven et al.,2004)。有的认为家庭照料有可能通过减少就医障碍与医疗服务呈互补性并相互促进(Bolin,2008;余央央等,2017)。那些与子女同住的老年人更易获得照料支持从而获得了更多的医疗服务(Parslow,2002,龚秀全,2016)。这些研究中将老人视为得到照料的人,而忽视了老人还需要承担照料他人的工作。

由于近年来我国年轻父母因为工作而缺少时间来照料子女,社会化的托幼服务又难以满足家庭实际需求,于是越来越多的中老年逐渐承担起照顾孙子女的责任。例如《2015年家庭发展报告》指出,在全国0-2岁儿童中,主要由祖辈照顾的比例高达60%-70%;其中,30%的儿童完全交由祖辈照顾。即便3岁以后儿童上幼儿园,由祖辈直接抚养的比例也有约40%。这提醒我们有必要考虑照料孙子女对中老年自身产生的影响。例如有的研究关注对中老年人健康的影响(韩宝庆等,2020;吴培才,2018),有的研究关注就业方面的影响(宋健,2018)。

已有研究在照料孙子女对中老年人健康方面已经取得较为丰富的成果。有的研究认为照料孙子女作为为一种生产性参与和社会参与的方式(Morrow Howell and Wang,2013;Mui,2010),有助于老年人的精神健康(Burn and Szoeke,2015);照料孙子女还能通过能弥补老年人情感藉的缺失而提升老年人生活满意度(Balukonis,2008)和成就感(Lo,2009),使其达到更好的生理健康水平和自我效能(Zhou et al.,2016;宋璐等,2013;周晶等,2016;吴培材,2018),但是这一积极影响可能仅限于提供低强度照顾的祖父母中(Chen and Liu,2012)。随着照料孙子女时间的增加,照料孙子女对中老年人健康的有利影响在逐渐降低,不利影响在迅速增加(韩保庆,2019)。因此,大多数研究认为照料孙子女会对老人健康有负面影响。例如一些照料活动需要付出大量体力劳动,破坏了照料者的日常饮食和锻炼等健康生活习惯,从而引起诸如肌肉、关节损伤等生理健康方面的问题,并且可能引发或加重原有的慢性病,导致其他身体机能指标变差以及面临更高的失能风险(Minkler et al.,2001;Minkler et al.,2005;Blustein et al.,2004;Pinquart and Srensen,2007)。照料孙子女会对老年人的日常活动能力障碍、自评健康状况、心理健康状况三方面均产生了负面影响(肖雅勤,2017);隔代同住且提供高强度照顾的老年人不利于自身的精神健康(程昭雯等,2017)。

已有研究较少探讨照料孙子女对中老年医疗服务利用产生的影响。仅有的几项关于照料者医疗服务利用的研究发现,家庭照料活动会增加照料者的医疗负担,比如美国照料者的照料时间每增加10%,药物使用会增加 0.7%(Houtven et al.,2005);韩国女性家庭照料者的门诊自费金额比非照料者平均高出 47%(Do et al., 2015);中国女性家庭照料者因老年照使得门诊利用概率增加了5.18% -6.95%(余央央等,2017)。农村中老年人作为照料的提供者,其医疗服务的利用除了会与健康有关之外,还与其他一些因素相关。在健康方面,已有关于照料孙子女对中老年人健康影响的研究尚无一致结论。此外,有研究认为照料孙子女能够增加子女对中老年人的代际支持(宋璐等,2010),并对中老年人的健康(宋靓珺等,2020)和医疗支出(薄赢、2017,廖小利等,2017)发挥着重要的调节作用。但是,照料是一项耗时的活动。照料孙子女可能会加重老年照料者的劳动负担,挤占了老年人医疗就诊的机会(Baker et al.,2008;Winefield et al.,2010),因而照料孙子女并不一定会引起老年人医疗服务利用的上升。

总的来说,已有研究已在中老年人隔代照料孙子女这项活动的影响上取得很多成果,但在中老年人的医疗服务利用上关注较少。在城乡人口流动和人口老龄化的背景下,中老年人隔代照料孙子女的现象已经非常普遍,有必要关注该活动对农村中老年医疗服务利用产生的影响。另外在研究方法方面,已有研究多采用工具变量法或倾向得分匹配法探讨照料对健康及医疗医疗服务利用的影响,但前者未充分考虑样本选择的异质性,后者未能解决不可观测因素导致的遗漏变量内生性问题。本研究将中老年作为家庭照料者的角色来探讨照料孙子女这一活动对医疗服务利用产生的影响,可深入理解中老年人医疗服务利用的特点,有利于政府提供适合这些人的医疗卫生服务,促进健康养老目标的实现。实证研究采用内生转换 Probit 模型(Endogenous Switching Probit,ESP),可以同时考虑可观测因素和不可观测因素导致的选择性偏误问题,还可通过构造“反事实”使得估计的结果更为严谨。

3 理论分析与研究假说

实证模型基于Andersen构建的医疗服务利用行为模型(Andersen,1995)。该模型认为影响人们医疗服务利用的因素主要包括倾向因素、促进或妨碍使用医疗服务的能力因素、以及医疗服务的需要因素。倾向因素主要包括人口学特征、社会结构特征以及健康信念。促进或妨碍医疗卫生服务利用的能力因素主要涉及经济收入、储蓄、医疗保险、就医资源等内容。医疗服务需要因素主要包括自觉健康状况或专业人员对疾病的诊断。该行为模型以系统理论来研究影响医疗服务利用行为的因素,兼顾理论的完整性和实证的可行性,在居民就医行为和医疗服务利用等研究领域应用比较广泛。VanHoutven and Nonton(2004)引入家庭照料作为影响老年人健康的因素,从而进一步扩展医疗服务需求模型。然而家庭照料更多将中老年人视为为被抚养者、被照料者的角色来定位。事实上,中老年人也长期承担着照料孙子女的重任,照料责任的承担对中老年人身心健康以及家庭代际支持都产生这重要影响。因此,有必要将中老年的这种照料活动作为影响医疗服务利用的影响因素进行讨论。

中老年照料孙子女的动机可以通过代际交换理论来解释,该理论源自社会交换理论中“经济交换”的概念,并以“给予—获得”、“成本—报酬”及“奖赏—惩罚”等对立性的概念为理论基础(熊跃根,1998)。该理论强调交换过程中的对称关系,长期交换不对称会导致个体心理健康受到影响。在代际交换理论的视角下,理性的中老年会通过照料孙子女的方式换取自身经济保障以及日后病老时的医疗需要。基于这一理论,不难发现照料孙子女可以使得中老年在发生疾病时从子女那里得到更多的经济支持和医疗帮助,进而会减少其就诊时的障碍,增加其对医疗服务的利用。

与代际交换相对的另一种解释理论是“利他主义”。“利他主义”是在贝克尔家庭理论中利他假定的基础上建立的,该理论将家庭看作一个集体单位,家庭成员的个体决策并不会出于个人考虑实现自身效用的最大化,而是会考虑家庭其他成员之间的关系来控制资源分配,实现整个家庭效用的最大化(Becker,1974)。在这种理论下,中老年的经济社会地位处于弱势,照料孙子女的相对成本比其他家庭成员更低,因此会尽可能发挥自己所能为子女提供照料帮助,使子女更好的参于劳动力市场。中老年人承担孙子女照料时,还需要进行自我照料,出于对家庭成员利益的考虑,中老年会把部分用于自我照料的资源转移给孙子女,从而减少对自身健康的投资(韩保庆,2019)。长此以往,照料孙子女对中老年照料资源的挤压会损害中老年人的身体健康,从而导致其医疗服务利用的増加。

综上所述,本文提出研究假说1:照料孙子女对农村中老年医疗服务利用产生正向影响。

已有研究发现,照料孙子女行为具有选择性,其中性别和年龄是两个最为重要的影响因素。性别对中老年照料孙子女的意愿存在显著差异,相对于男性中老年来说,女性中老年更愿意承担照料孙子女的责任。这一方面是由于传统文化中女性在家庭中的职能所决定,另一方面是由于照料孙子女是一项繁杂且耗时的活动,男性中老年缺乏耐心且不善于照料所致。同样,年龄对照料孙子女同样存在着显著差异,年轻的中老年身体机能较好,且通常没有照料孙子女的经历,因此有足够精力和兴趣来照料孙子女。而年龄较大的中老年,身体机能较差,沉重的照料负担会对其生活带来诸多不便,因此其照料孙子女的意愿更低。基于此,本文认为照料孙子女对不同性别和年龄的中老年人医疗服务利用的影响会有所不同。

因此,本文提出研究假说2:照料孙子女对中老年医疗服务利用的影响存在性别和年龄上的异质性。

4 实证模型及数据

4.1 模型

本文对农村中老年人医疗服务利用行为的分析采取两阶段进行。首先是对照料孙子女选择行为的分析,然后是对是否从事照料活动的中老年人进行医疗利用行为的比较。农村中老年人照料孙子女是很多因素共同作用的结果,不仅深受自身及家庭等可观测因素的响,也会受到诸如传统文化、养育观念等无法观测因素的影响,这种非随机的照料决策,具有“自选择”特征,也无法得到反事实的相关信息,因此很难区别因果关系(Miguel and Kremer,2004)。Rubin(1979)提出的倾向得分匹配法(PSM)在处理因果关系问题时被广泛应用。但该方法的缺点在于,没有考虑不可观测变量带来的选择性偏误(Abdulai and Huffman,2014)。考虑到可观测和不可观测因素导致的选择性偏误问题,本文参考Lokshin and Sajaia(2011)、李长生等(2020)等文献,采用内生转换Probit(ESP)模型实证研究照料孙子女对农村中老年医疗服务的影响。该模型估计分两个阶段。

第一阶段用Probit 模型估计农户提供照料孙子女的概率。

(1)

第二阶段估计照料孙子女对农户医疗服务利用的影响。

当Di=1时,

(2)

当Di=0时,

(3)

ESP 模型采用完全信息极大似然估计法,把在第一阶段回归计算出的逆米尔斯比率(即选择性偏误项)加入结果方程进行估计,解决不可观测变量导致的选择性偏误问题,能尽量减少因遗漏变量导致的内生性问题。该方法得到的估计结果比倾向得分匹配法等方法得到的结果更加有效(Lokshin and Sajaia,2004)。ESP 模型估算出相关系数后,通过估计模型的参数,可以计算出照料者医疗服务利用的处理效应TT(Lokshin and Sajaia ,2011)。

TT(x)=Pr(Y1=1|D=1,X=x)-Pr(Y0=1|D=1,X=x)

(4)

式(4)中F和Φ2分别表示一元和二元正态累积分布函数,ρ1、ρ0为选择方程和结果方程随机误差项的相关系数。处理组的平均处理效应是最重要的估计参数(Heckman et.al.,1998),我们可以根据式(5)式对TT进行均值计算,得到照料者医疗服务利用的平均处理效应ATT,式中N1表示照料孙子女的中老年人的样本量。

(5)

4.2 变量

模型中使用的变量选取如下:

因变量:医疗服务利用。一般来说,个体患病以后医疗服务利用是根据疾病严重程度、经济能力、机会成本等因素决定是否治疗以及就诊机构选择等内容。我们参考廖小利等(2017)、余央央等(2018)的研究,把医疗服务利用变量设置为二元离散变量,并对门诊和住院进行了区分。根据调查问卷中“近一个月您是否去门诊就诊?”来定义门诊利用情况,如何回答为是,则赋值为1,视为发生门诊利用,否则赋值为0,视为未发生门诊利用。根据“过去一年中是否有住院?”来定义住院的利用情况,如何回答为是,则赋值为1,视为发生住院利用,否则赋值为0,视为未发生住院利用。

处理变量:是否照料孙子女。参照肖雅勤(2017)、吴培材(2018)的研究,本文将照料孙子女设置为二元离散变量,用与区分照料孙子女与不照料孙子女的老年人。我们主要根据问卷中“过去一年您是否照料孙子女?”来定义照料孙子女。如果受访者为家中任何一位子女提供照料,则赋值为1,并视为提供照料,否则赋值为0,视为未提供照料。

控制变量。控制变量的选取主要参考了安德森(Andersen,1995)构建的医疗服务利用模型。根据该模型本文选取了性别、民族、婚姻、年龄、受教育水平、是否体检、医疗保险、养老保险、慢性病数量、健康自评、日常行为能力、与子女同住、子女经济支持、家庭人均收入14项内容。另外,考虑到各地区经济发展和医疗服务水平的差异,本文还根据国家经济区域划分标准,将样本区分为东部、中部和西部,以考察不同地区间照料孙子女对农村中老年人医疗服务利用的影响差异。

工具变量。家庭照料工具变量的选择上通常认为家庭层面的变量是一个良好的选择(VanHoutven and Norton,2004 ;Bolin et al.,2008 )。本文参照韩保庆等(2019)的研究,选择“16岁以下孙子女数量”作为工具变量。首先,16岁以下孙子女数量数量与是农村中老年人否照料孙子女呈正相关关系,满足工具变量与内生解释变量之间的相关性。其次,农村中老年人的医疗服务变化不会影响其16岁以下孙子女的数数量,满足工具变量的外生性。下文实证分析部分将详细报告工具变量的检验结果。

4.3 数据来源

本文使用中国健康与养老追踪调查(Charls)2015 年数据对研究结论进行验证。该数据覆盖全国28省的12073 个家庭,具有较强的代性性。根据研究需要,本文选取年龄在45-80岁的农村中老年人作为研究对象,样本信息涉及个人特征、家庭互助、医疗健康、经济状况等内容,为确保祖孙关系与家庭信息的一一对应,本文对样本进行了清理和剔除,最终保留有效样本4155个。

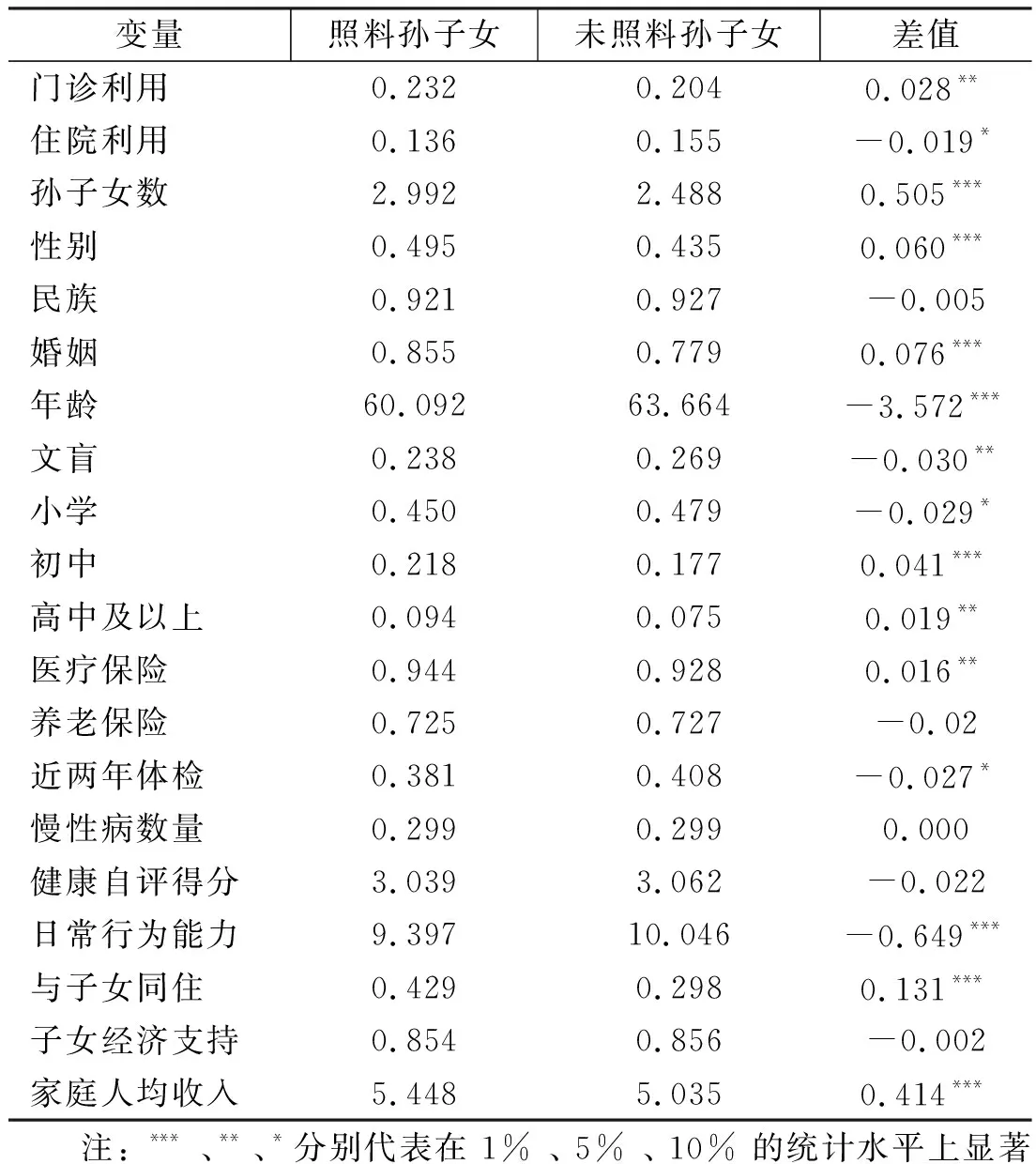

表1报告了各变量的描述性统计。共899位中老年在“近一个月有门诊就医的经历,约占全部样本的21.64%,其他3256位中老年近一个月没有门诊就诊经历,约占78.36%。共610位中老年在“过去一年住过医院”,占比为14.68%,没有住院的中老年有3454位,占比为85.32%。过去一年有1865位中老年参与了孙子女照料,占比为44.89%,2290位中老年没有照料孙子女,占比为55.11%。农村中老年16岁以下孙子女数量的均值为2.74个,最大值为17个。共有3884位中老年购买了医疗保险,占比为93.48%。1646位农村中老年近两年进行了健康体检,占比为39.61%。 日常行为能力的均值为9.76,最大值为24。与子女共同居住的中老年人有1483位,占比为35.69%。获得子女经济支持的老年人有 3553,占比为85.51%。 东、中、西三个地区的农村中老年人样本量分别为 1204 、1789 、1162 ,占比分别为29%、43%、28%。

表2报告了按“是否照料孙子女”分组后,各子样本的均值及二者T检验结果。分组均值T检验结果反映出两组样本在医疗服务利用方面存在显著差异。其中照料孙子女的老年人门诊利用发生的概率要比未照料孙子的中老年人高出2.8个百分点,但其住院发生的概率要比未照料孙子的中老年人人低1.9个百分点。此外,不同照料子样本在性别、年龄、文化水平、日常行为能力、与子女同住、家庭人均收入等方面均存在显著差异。例如照料孙子女的女性中老年占比为比未照料孙子女的中老年女性占比高出6%;照料孙子女的中老年人平均年龄要比未提供照料的中老年年轻3.57岁;照料孙子女的中老年与子女同住的比例高于未照料孙子女的中老年13.1个百分点。尽管表2直观反映农村中老年在不同照料决策下的一些特征存在显著差异,但并不足以证明这些差异就由于中老年人是否照料孙子女引起的。要科学论证照料孙子女对农村中老年医疗服务利用的影响,需要充分考虑样本选择偏误导致的内生性问题。

表2 各变量的均值差异

5 实证结果分析

5.1 照料孙子女影响因素估计结果分析

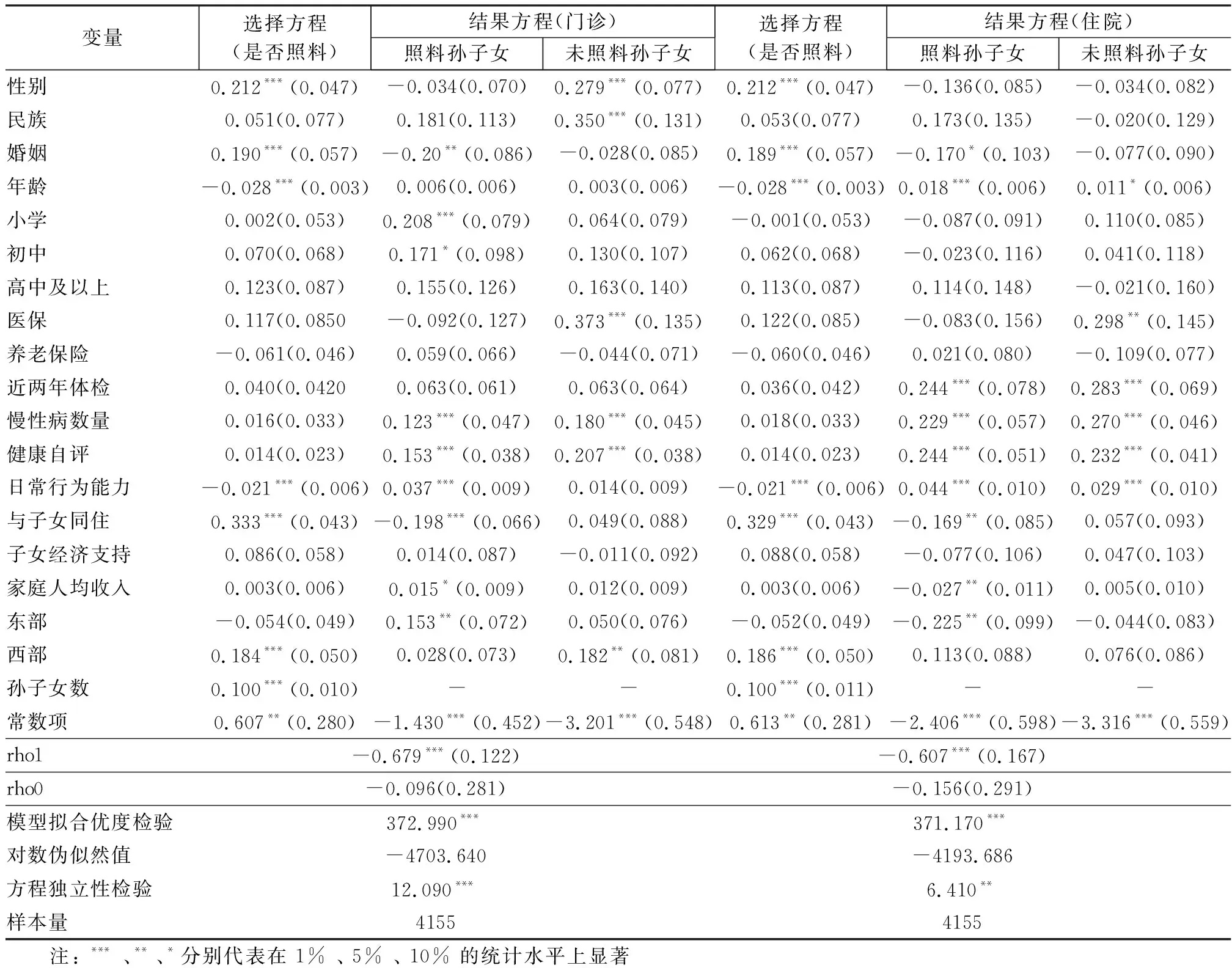

选择方程分别汇报了门诊利用、住院利用与是否照料孙子女联立时照料决策影响因素的估计结果(见表3)。在个人特征方面,性别、婚姻在照料孙子女选择方程中的估计系数为正,在1%统计水平上具有显著性,这表明女性和已婚的中老年人提供照料孙子女的可能性更高。年龄和日常行为能力在照料孙子女选择方程中的估计系数为负,在1%统计水平上显著,这意味着年轻和日常行能力较好的中老年人平时更愿意承担照料孙子女的责任。在家庭特征方面,与子女同住在照料孙子女选择方程中的估计系数为0.33,在1%统计水平上显著,这意味着与子女同住时,农村中老年照料孙子女的意愿更高。孙子女数量与是否照料孙子女的估计系数为0.10,且在1%统计水平上显著,表明孙子女数量与是否照料孙子女存在显著的正相关,满足工具变量的相关性要求。在地区差异方面,与中部地区相比,西部地区的中老年照料孙子女的概率更高,而东部地区的中老年照料孙子女概率相对要小,这说明地区经济文化水平对照料孙子女有着重要影响。

5.2 医疗服务利用影响因素估计结果分析

不同照料决策的农村中老年人门诊和住院利用影响因素的估计结果比较可见(表3),年龄对农村中老年的门诊和住院利用均存在正向影响,且对住院服务利用的影响具有统计上的显著性。这表明年龄较大的中老年医疗服务利用更多,对住院利用的需求更为迫切。年龄对照料孙子和未照料孙子女老年人住院服务利用影响的估计系数分别为0.018和0.011,这表明照料孙子女在一定程度强化了年龄对住院服务利用的影响;健康自评、慢性病数量、日常行为能力对农村中老年人门诊和住院服务利用存在正向影响,这说明身体禀赋条件越差的中老年人利用服务利用水平越高。身体禀赋条件好的中老年患病后能够依靠自身免疫能力消除疾病危险因素,因而医疗服务利用水平较低。健康自评、慢性病数量、日常行为能力对农村中老年人住院服务利用的估计系数均大于门诊服务利用,这说明身体禀赋条件对住院服务利用的影响也要大于门诊服务的利用。医疗保险对未提供照料中老年人的医疗服务的利用存在显著影响,但是对提供照料中老年人的影响并不显著。这表明对医疗保险按比例报销分散了未提供照料中老年人的医疗负担,降低了就医经济门槛,释放了其医疗服务需求。而提供照料的中老年人多会得到更多的家庭支持,依靠医疗保险分散其医疗负担的作用有限,因此医疗保险对其医疗服务利用影响并不显著。健康体检对中老年人的医疗服务利用存在正向影响,且对住院服务利用的影响更为显著。这与崔宇杰等(2018)的结论较为一致,说明健康体检信号对人们的就医行为会产生影响,短期内表现为医疗服务利用的增加。与子女同住对照料孙子女的中老年人的医疗服务利用产生负向影响,且具有统计上的显著性。这表明,与子女同住会缓解中老年人的照料负担,并对其也身心健康产生积极影响,进而减少其对医疗服务的利用。与之相反,当与子女不同居住时,沉重的照料负担会完全落在中老年人身上,长此以往会对其健康产生不利影响,进而导致医疗服务利用的增加。

表3 照料孙子女对农村中老年医疗服务利用影响的ESP模型估计结果

表3还报告了照料孙子女分别与门诊服务利用、住院服务利用模型联立估计的误差项相关系数rho1和rho0均为负,且rho1在1%的统计水平上显著。说明医疗服务利用的门诊和住院模型确实存在样本选择性偏误,这和前文的理论分析是一致的。方程独立性Wald检验值分别为12.09和6.41,分别在均在1%和5%的统计水平上拒绝了选择方程和结果方程相互独立的原假设。模型拟合优度检验分别为372.99和371.17,且都在1%水平上显著。因此,本文采用的内生转换Probit(ESP)模型是合适的。

表4 照料孙子女对农村中老年医疗服务利用影响的平均处理效应(ATT)

5.3 照料孙子女对农村中老年人医疗服务利用的平均处理效应估计结果分析

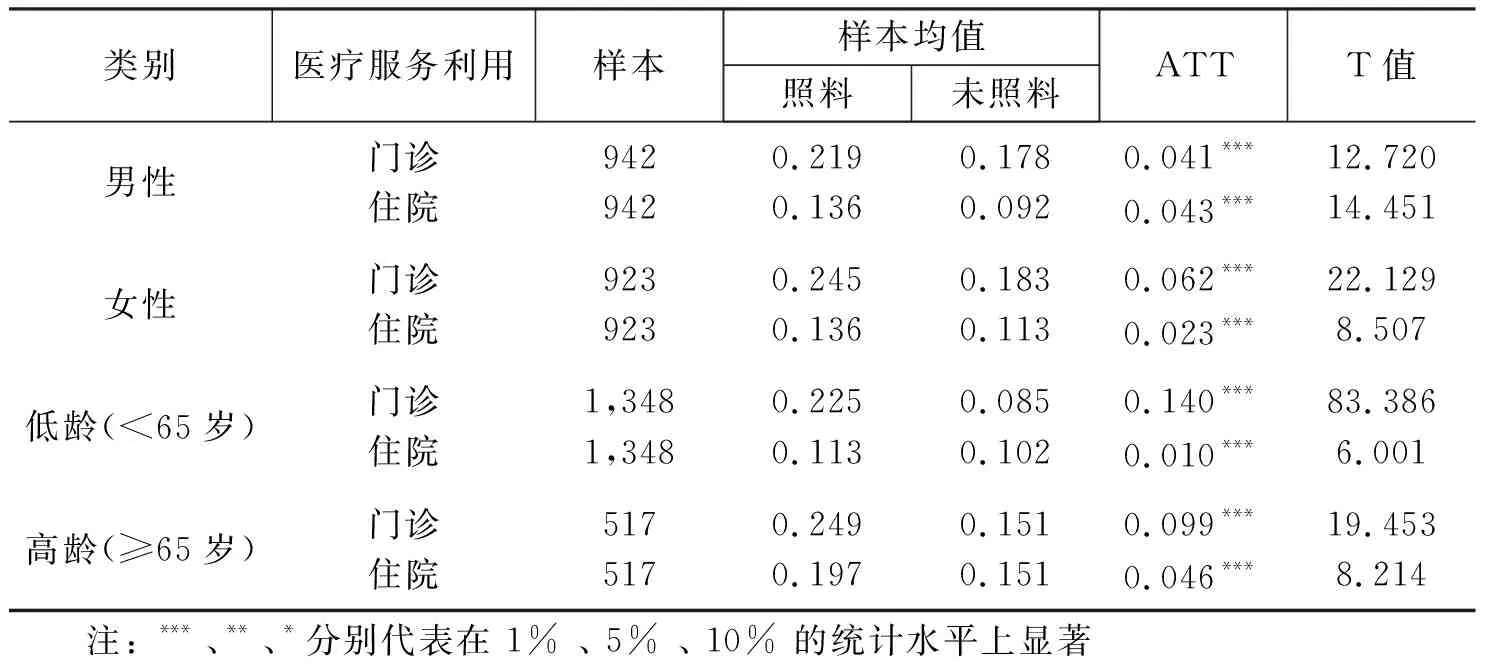

根据照料孙子女对农村中老年人门诊和住院利用影响的平均处理效应结果(见表4),可知在门诊服务利用方面,照料孙子女的中老年人平均门诊利用率为23.2%,其反事实即未提供照料时门诊利用概率为17.1%。门诊利用ATT估计值为0.060,t值为42.875,且在1%的统计水平上显著。说明照料孙子女的中老年发生门诊利用比这些没有提供照料孙子女的中老年(反事实)的门诊利用概率增加了6个百分点。在住院服务利用方面,照料孙子女的中老年人平均住院利用率为13.6%,其反事实即未提供照料时住院利用概率为9.9%。住院利用ATT估计值为0.037,t值为25.193,且在1%的统计水平上显著。说明照料孙子女的中老年发生住院利用比这些没有提供照料孙子女的中老年(反事实)的住院利用概率增加了3.7个百分点。这就验证了本文所提出的假说1。表4的估计结果还表明,虽然照料孙子女对门诊和住院服务利用的影响都显著为正,但相比住院服务利用,门诊服务的处理效应更为明显(6%>3.7%)。可能的原因在于,中老年人照料孙子女发生的医疗服务多为小病治疗,而且相比住院,门诊治疗花费时间更少,不会引起照料提供的中断,因此,会使得中老年人照料孙子女对其门诊利用的影响要大于住院利用。

表5 按性别、年龄分组的ESP模型估计结果(ATT)

5.4 照料孙子女对医疗服务利用的影响的异质性分析

不同性别、不同年龄的农村中老年人照料孙子女对其医疗服务利用的影响可能会有所差别,表5报告了不同性别、不同年龄下照料孙子女对农村中老年门诊和住院服务利用影响的估计结果,也验证了本文所提出的假说2。在性别方面,照料孙子女对男性中老年人门诊和住院服务利用的影响的平均处理效应分别为0.041和0.043,对女性中老年人门诊和住院服务利用的影响的平均处理效应分别为0.062和0.023,且都在1%水平上显著。这表明照料孙子女对女性门诊服务利用的影响要大于男性,但对女性住院服务利用的影响要小于男性。通常而言,女性中老年会比男性承担更多的照料负担,因此其门诊利用要大于男性。相比门诊而言,住院通常要花费更长的时间,由于照料孙子女是一件耗时活动,会挤占女性中老年的住院利用,因此照料孙子女对女性中老年住院利用的影响要小于男性。

在年龄方面,本文将年龄在65岁以下的中老年视为低龄组,年龄在65岁及以上的中老年视为高龄组,考察按年龄分组时照料孙子女对农村中老年医疗服务利用的影响。在门诊服务利用上,照料孙子女对低龄中老年和高龄中老年门诊服务利用平均处理效应分别为0.140和0.099,且在1%的水平上显著。这表明照料孙子女对低龄中老年人门诊服务利用的影响要大于高龄中老年。这可能是由于低龄中老年的孙子女年龄相对较小,需要低龄中老年承担高强度的照料责任,引起较多的健康损失,因而其门诊医疗服务利用相对较多。其次,在住院服务利用方面,照料孙子女对高龄老年人住院服务利用的平均处理效应为0.046,且在1%的水平上显著,但是对低龄中老年人住院服务利用的均处理效应仅为0.01。这表明在住院服务利用上,照料孙子女对高龄中老年的影响要明显大于低龄中老年。这可能是由于高龄中老年健康禀赋较差,照料孙子女会加剧其生理机能的衰退,进而导致高龄中老年更多的住院服务利用。相比而言而低龄中老年身体禀赋条件较好,身体机能恢复较快,因而照料孙子女对其住院服务利用的影响相对较小。

5.5 稳健性检验

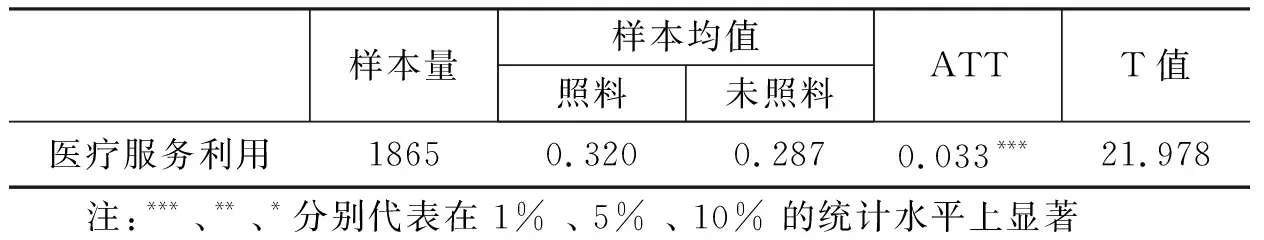

(1)更换被解释变量:将只要发生门诊或住院服务利用,视为有医疗服务,赋值为1 ,否则为0,来考察照料孙子女对医疗服务利用的影响。采用同样方法估计照料孙子女对农村中老年人医疗服务利用的影响,以检验回归结果的稳健性。照料孙子女分别与医疗服务利用模型联立估计的误差项相关系数rho1和rho0依然为负,且rho1在1%的统计水平上显著。说明医疗服务利用模型存在样本选择性偏误。方程独立性Wald检验值为13.12,在1%统计水平上拒绝了选择方程和结果方程相互独立的原假设。模型拟合优度检验为375.29,且在1%水平上显著。因此,本文采用的内生转换Probit(ESP)是合适的。估计结果表明照料孙子女的中老年发生医疗服务利用的概率为32%,未提供照料孙子女时其医疗服务利用发生的概率为28.7%,平均处理效应ATT为0.033,这意味着照料孙子女可以使农村中老年人发生医疗服务利用的概率提升3.3%,二者依然是正相关关系。以上结果表明,更换医疗服务利用变量后,得到的稳健性检验结果和基准回归结果基本是一致的。

表6 照料孙子女对农村中老年医疗服务利用影响的平均处理效应(ATT)

表7 照料孙子女对农村中老年医疗服务利用影响的Iv-probit模型估计结果

(2)更换估计方法:使用IV-Probit模型估计照料孙子女对农村中老年门诊和住院服务利用的影响,外生性检验Wald值分别为 8.180、4.090,弱工具变量检验AR值分别为9.540 、3.430,以上检验都具有统计上的显著性。这表明选用16岁以下孙子女数量作为工具变量满足外生性要求,且不属于弱工具变量,因此是合适的。从估计结果来看,照料孙子女对门诊服务利用和住院服务利用均存在正向影响,照孙子女对中老年门诊服务利用的影响依然大于对住院服务利用的影响,且在5%统计水平上显著。以上结果表明,使用IV-Probit估计,依然可以得到较为一致的结论。但总体而言,内生转换-probit模型充分考虑了可观测因素与不可观测因素导致的选择性偏误,并把第一阶段得到的偏误项自动添加到第二阶段来估计照料孙子女对农村中老年人医疗服务利用的影响,因此得到的估计结果会更为科学。

5.6 影响机制分析

基于可得的数据,这里主要通过考察照料孙子女对农村中老年人健康以及是否能获取子女的经济支持来说明照料孙子女对农村中老年人医疗服务利用的作用机制。考虑到健康自评是受访者现在的身体状况,会受到其生命历程中所有经历的影响。本文选择健康变化来衡量中老年人的健康。如果受访者相比上次调查是身体健康变差,则赋值为1,否则赋值为0。在子女经济支持方面,如果过去一年如果从子女那里获得过经济支持,则赋值为1,否则赋值为0。考虑到照料孙子与健康及获取子女经济支持之间可能存在内生性问题,这里依旧使用内生转换-probit模型进行估计。估计结果的平均处理效应ATT如表8所示。结果表明,照料孙子女能够对中老年人健康变化平均处理效为0.03,且在1%显著水平上显著,这说明,照料孙子女可以使农村中老年人健康变差发生的概率提高3%。从现实生活中也不难发现,照料孙子女内容繁琐,需要老年人有充沛的精力来应对,但由于年龄的增长,老年人的生理机能本身在不断衰退,繁杂的照料活动使老年人面临着更加不利的生理健康状况。而且照料孙子不仅会使老年人的重点都放在孙子女身上,对自身的生理及心理健康都无从顾及,而且需要承担巨大的承照料责任,加之祖辈与父辈在如何照料孩子方面存在较大分歧,在缺乏沟通的情况下,会致使老年人感焦虑、沮丧和无奈。这些因素都将造成农村中老年人造成较大健康损失,从而导致其医疗服务利用的相应增加。照料孙子女对中老年获取子女经济支持的平均处理效应为0.287,且在1%的显著水平上显著,这说明照料孙子女能更多的获取子子女经济支持,二者之间存在代际交换关系。已有研究发现就诊以后“医疗支出”受到来自子女的经济支持的正向影响(廖小利等,2017)。农村中老年人为子女提供照料帮助,使子女能安稳的从事工作,获得更多的经济收入,作为回报,子女也更愿为提供照料支持的父母提供经济支持,从而可以提高中老年人的医疗支付能力。整体而言,照料孙子女给农村中老年造成了一定的健康损失,增加了额外的医疗需求。与此同时,照料孙子女也使得农村中老年获取的子女更多的经济支持,提高了其医疗支付的能力,因此二者会共同导致农村中老年医疗服务利用的增加。

表8 照料孙子女对农村中老年健康变化及子女经济支持的影响

6 结论与启示

照料孙子女在农村地区十分普遍,已经成为农村中老年人日常生活的重要组成部分。与已有研究不同,本文将中老年人作为照料者的角色来探讨照料孙子女这样一项日常活动对农村中老年医疗服务利用产生的影响。并利用2015年中国健康与养老追踪调查数据,采用内生转换 Probit 模型(ESP)实证检验了照料孙子女对农村中老年医疗服务利用的处理效应。研究发现:第一,农村中老年照料孙子女具有一定的选择性,性别、婚姻、年龄、日常行为能力、与子女同住、孙子女数量对农村中老年的照料决策存在显著影响;第二,照料孙子女能显著提高农村中老年人的医疗服务利用,分别使门诊服务利用和住院服务利用发生的概率提高了6.0%和3.7%,这表明照料孙子女增加了农村中老年额外的医疗负担;第三,异质性估计结果发现,照料孙子女对女性门诊服务利用的影响大于男性,但对住院服务利用的影响小于男性。照料孙女对低龄中老年门诊服务利用的影响大于高龄中老年,对住院服务的利用的影响小于高龄中老年。第四,照料孙子女给农村中老年造成了一定的健康损失,但同时也获得了子女更多的经济支持,提高了其医疗支付能力,二者共同导致了农村中老年医疗服务利用的增加。

研究结果表明,照料孙子女使农村中老年人的健康遭受损失,并增加了其额外的医疗负担。因此,迫切需要制定相关政策和支持措施来应对这种照料压力,减少由此导致的负面影响。首先,政府应设法增加农村地区的儿童照顾服务。例如在农村增加社区幼儿托育机构,鼓励农村中小学增加对学生的照顾,承担部分照料功能,缓解家庭照料负担;其次,对农村老人的公共服务需要根据老人照看孙子女的实际情况进行相应调整。例如开展农村公共卫生服务时,要考虑到老人需要照看孩子不能长时间离家,需要调整公共卫生服务的时间和方式(如上门服务),设法能够让更多老人享受到公共卫生服务;再次,农村医疗服务供给中要根据老人照看孩子的需求,增加相关常见病及慢性病的医疗卫生服务,有效避免因照料负担而对健康产生的不利影响。