配偶综合症?配偶健康对老年人死亡风险的影响及中介效应研究

夏翠翠,李建新

(1 中国社会科学院 人口与劳动经济研究所,北京 100732;2 北京大学 社会学系,北京 100871)

1 引言

在人口老龄化程度不断加深的社会背景下,探索老年人口健康与长寿的影响机制成为一项重要的基础性研究。老年人口长寿与死亡风险的影响因素探索,不仅仅是一个与医学、流行病学及生命科学相关的命题,也是一个与社会相关的议题。人的寿命及死亡风险不仅与基因遗传、医疗卫生条件、行为方式等有关,同时也受到其所生活的社会环境的影响,婚姻关系则是最基本的社会环境之一。当前已有大量研究聚焦到丧偶、再婚等婚姻状态的转变对老年人口死亡风险或者健康的影响,认为基于配偶的社会支持、经济支持、照料等方面的作用,有配偶对于老年人口的健康具有保护作用,且有配偶老年人的死亡风险更低(Gove W.R.et al.,1973;Hu Y.et al.,1990;李建新,1994;赵晓航,李建新,2019;焦开山,2010)。已有研究对婚姻状态和老年人口健康长寿的关系的讨论已汗牛充栋,但国内研究却较少从婚姻质量角度去研究婚姻与老年人口长寿的关系,而配偶的健康状态则是婚姻质量的一个方面和重要体现。伴随人均预期寿命的延长,配偶共同生活的时间增加,研究配偶的健康状态与个人健康之间的一致性变得越来越重要。近年,媒体中多次出现“配偶综合症”这一症状,即配偶中有一方得病,另一方往往也会受到影响而出现身体不适或者更快死亡的情况。假如这一现象得到验证,那么在老年人口健康促进的干预策略中便需要着重关注配偶不健康或者患病的群体,实现患病者和未患病者的双向干预和预防。因此,本文的研究将使用CLHLS(中国老年健康影响因素跟踪调查)这一全国代表性的老年人口健康调查数据,基于2008-2018的十年的最新跟踪数据对“配偶综合症”进行验证,实证分析配偶健康对老年人口死亡风险的影响以及影响机制,并提出相应的政策建议。

2 文献综述

两个方面的研究成果为本文的研究提供了基础:一是部分社会学和心理学领域的相关中层理论,为我们假定配偶健康与老年人口死亡风险之间存在相关关系提供了理论基础和解释依据;二是国内外关于配偶健康对老年人口自身健康状态的影响因素的实证研究,为我们推测配偶健康对老年人口死亡风险影响的中介路径提供了实证支持。本文的研究正是基于这两方面的文献梳理,提出问题,作出假设。

在理论层面,从个人与社会关系理论、角色紧张理论、情绪感染理论等中层理论的相关论述中均可以发现,配偶作为个人最基础的一种社会关系对个人的健康和长寿有重要的影响作用。从个人与社会关系理论的角度看,个人与社会的关系是最基本的社会学问题(郑杭生,杨敏,2006),个人寓于社会并受到社会环境和社会关系的制约,个人的发展也不是孤立的,而是镶嵌于社会背景中。家庭关系、夫妻关系是最直接的社会关系,也是最微观的社会环境。从这一理论出发,一方面配偶双方形成了一个基本的社会支持体系,配偶患病或者不健康将削弱老年人来自配偶方面的社会支持,进而影响到个人健康;另一方面,配偶双方拥有相同的生活环境、社会经济地位、饮食习惯、生活模式、行为方式以及相同的疾病暴露风险,配偶患病也将提高老年人自身的患病概率和死亡风险。从社会角色理论出发,当老年人因为配偶健康状况的变化而被要求履行特定的照料角色时或者产生社会角色的变化时,会感受到被强制或者对这种新角色产生困惑,从而产生角色紧张的压力,在生理、心理和精神层面受到冲击,这一理论又称为“角色紧张理论”(Goode W.J.,1960;Hayslip B.J.et al.,2014)。心理学中的“情绪感染理论”(Emotional Contagion)也对配偶双方在健康方面的相互影响提供了理论依据(Hatfield E.,1994)。这一理论认为人们可以通过捕捉他人的情绪来感知他人的情感变化,并通过模仿-回馈、联想-学习等机制,在他人情绪诱发下,展现出与他人相似的情绪,这一交互过程便是情绪感染(王潇等,2010)。在情绪感染的过程中,配偶双方易感程度存在差异,研究显示女性不仅更善于情绪表达,在判断情绪信号的时候也比男性准确,对他人的情绪更加敏感,因此更容易受到情绪感染的影响(Hatfield E.,1994)。依据这一理论,配偶一方由于健康状况退化而可能产生的负面情绪将对个人自身的心理状态产生不利影响,进而影响到老年人的健康和长寿。

在实证层面,以往研究使用世界各国的调查数据验证了配偶健康与老年人口个人健康之间的相关联性。首先,配偶的身体健康状态差将对个人的身体健康和精神健康产生不利影响。研究显示,配偶健康状态较差将显著提高老年人自身的心脑血管疾病的发病率,尤其在男性群体中更为明显(Schula R.,et al.,2009)。配偶的视觉损伤将提高个人抑郁水平,降低身体功能、幸福感和社会参与度(Strawbridge W.J.,2007)。此外,夫妻双方在舒张压和收缩压方面也有很强的联系(Peek M.K.,2003)。其次,配偶的精神健康状态较差对个人的身体健康和精神健康也将产生负面作用。研究显示,配偶一方患有抑郁症,会显著提高另一方的抑郁水平,即使配偶不需要照料(Bookwala,J.,1996;Townsend A.L.,2001;Siegel M.J.,2004)。配偶的认知损伤也将显著提高另一方的抑郁水平,且男性相比女性更容易因为配偶认知损伤而产生心理健康问题(Moritz D.J.,1989)。使用1559对老年夫妇的10年的追踪观察数据的研究显示,夫妻双方在认知能力和抑郁水平方面具有显著的相关性(Gerstorf D.,2009)。使用178对夫妇长达35年的追踪数据的研究显示,夫妇的幸福感也有显著相关性的(Hoppmann C.A.et al.,2011)。再次,因配偶健康问题而产生的长期照料也提高了老年人的健康风险。使用2000、2002年美国健康与退休调查(Health and Retirement Study)数据的研究显示,随着年龄增长,较长时间的照料(14小时/周)将会提高老年人的功能损伤的可能性(Jenkins K.R.et al.,2009)。同样使用HRS数据的研究显示,长期的配偶照料,提高了患有心脑血管疾病和血压升高的风险(Benjamin D.,2012)。使用英国NSL数据(National Statistics Longitudinal Study)的研究显示,重度配偶照料者自身健康变差的可能性比非照料者高22%(Vlachantoni,A.et al.,2016)。

以往研究在理论和实证方面的贡献,为本文所要研究的问题和假设的提出提供了理论支撑和研究支持。根据个人与社会关系理论、角色紧张理论、情绪感染理论的相关论述,配偶作为老年人最基本的社会关系对其长寿有重要的影响作用,配偶的健康状态影响到老年人自身的社会角色特征、心理健康状态,进而影响老年人的健康长寿。依据这些社会学、心理学理论,我们提出如下假设:

假设一:配偶健康对老年人口的死亡风险具有显著的影响作用。

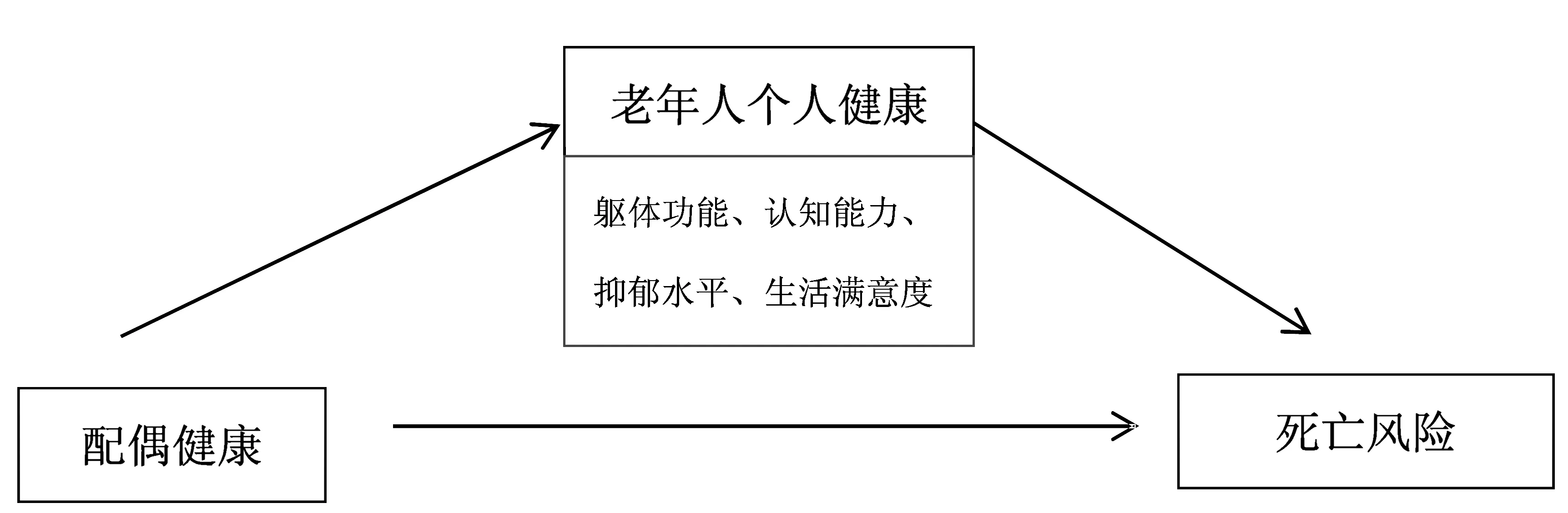

图1 配偶健康对老年人死亡风险的作用模式假设

根据诸多配偶健康与老年人个人健康之间的关系的相关实证研究,我们经过总结发现以往研究证实了配偶如果出现抑郁症状、认知损伤、身体功能下降等健康问题,不管是否需要老年人为配偶提供日常照料,均会对老年人自身的健康状况产生显著的不利影响。这些不利影响主要体现在提高抑郁可能性、造成认知功能损伤、降低生活幸福感、带来身体功能损伤及自评健康水平下降。依据以往的实证研究结论及相关心理学理论,我们提出如下假设(如图1所示)。

假设二:配偶健康通过影响老年人的躯体功能、认知功能、抑郁水平和生活满意度等中介变量,对老年人口死亡风险产生显著的影响。

此外,由国内外研究回顾可见,国内研究对婚姻状态对老年人健康和长寿的影响讨论较多,但极少研究配偶健康对老年人健康长寿的作用。本文的研究一方面可弥补国内研究在这方面的缺憾,另一方面通过研究配偶健康对老年人死亡风险的中介作用,可以有效识别出对配偶不健康的老年人进行健康干预应该着重关注的方面,提高干预效率。

3 数据和研究方法

3.1 数据和变量

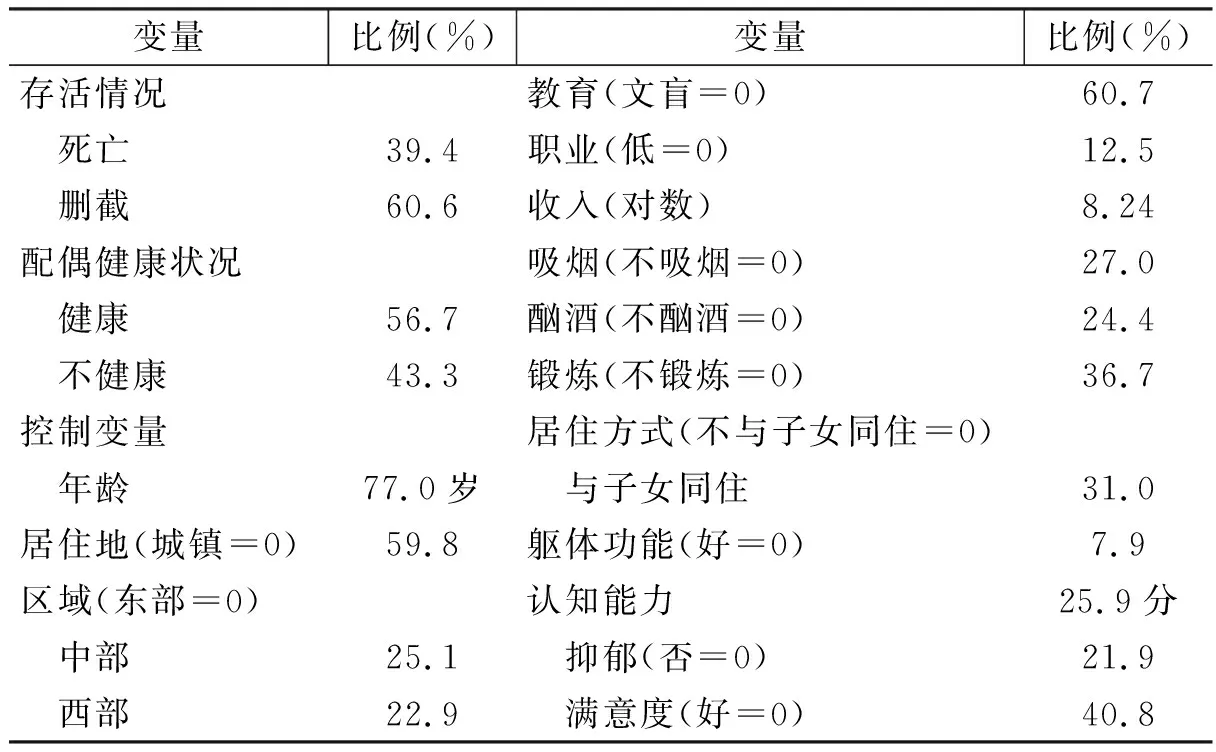

本文所使用的数据为CLHLS(中国老年健康影响因素跟踪调查) 2008-2018年纵向追踪数据。CLHLS数据是一个具有全国代表性的老年人口健康调查数据,收集了65岁及以上老年人口的基本人口信息、家庭情况、社会经济地位、健康状况、生活方式等信息。四次跟踪调查的总样本量为16954人,本文剔除了在2008年基期数据中已经丧偶的老年人样本,只保留了有配偶的5192个样本,追踪到2018年共有2045名老年人死亡,有1725名老年人失访,1422名老年人依然存活(见表1)。本文所使用的CLHLS数据并未对“夫妻对”进行配对,存在一定的缺憾;然而本数据具备了样本量大,追踪期长以及全国代表性等优势,可以用于研究配偶健康与老年人死亡风险的关系。

表1 样本存活、死亡和失访情况

表2 2008年基期样本描述

由于失访老年人较多,占总样本的33.2%(1725/5192),因此本文对失访样本与总样本在主要自变量(配偶健康)的独立性上进行了检验。本文使用列联表和卡方检验的方法,检验了失访样本和总样本在主要自变量上的差异,卡方检验值为8.02(P =0.091),结果显示失访样本和总样本在主要自变量的分布上并没有显著的差异,不存在系统性差别,不会对研究结果带来较大的影响。

本文的因变量是被访问者在2008-2018年整个观测期内的存活时间。假如被访者在观测期内死亡,则存活时间为2008年访问时间开始到其死亡问卷中记录的死亡时间为止的存活时长;假如被访问者在观测期内失访,则存活时间为基期访问时间开始到其失访的那一期调查时间为止的存活时长;假如被访问者在观测期内一直存活,则存活时间定义为2008年访问时间开始到2018年访问时间开始的时长。在样本中,将死亡的老年人定义为“事件发生”,将失访和最后一次访问依然存活定义为“删截”,其中死亡比例为39.4%,删截比例为60.6%(见表2)。

水土保持工程质量评定划分为单位工程、分部工程、单元工程三个等级。为了遵照水利和水土保持行业的规定,生态清洁小流域治理工程也划分为以上三级。

主要自变量是配偶的健康状态,使用的变量为配偶的自评健康。在2008年基期样本中,不健康的老年人比例为43.3%。控制变量包括老年人口的年龄、居住地、区域、教育水平、职业、行为方式变量等。中介变量包括老年人口自身的躯体功能、认知能力、抑郁状态和生活满意度四个健康变量。为避免配偶健康与个人健康之间的互为因果关系,我们将配偶健康变量作为非时变变量,使用2008年的基期数据中的配偶健康情况来测量;将个人健康状况作为时变变量,使用2008-2018年的动态调查数据中的个人健康状况来测量。限于篇幅,表2对2008年基期的样本情况进行了描述性分析。

本文的主要控制变量包括基本人口变量、社会经济地位变量、行为方式变量、代际关系变量和个人健康变量等。这些变量在以往的研究中均被证实是对个人健康长寿具有显著影响的最基础的变量。基本人口变量包括年龄、城乡、区域,由于使用的样本为有配偶的样本,因此并未控制婚姻状况。社会经济地位变量包括教育、职业和收入情况。行为方式变量包括吸烟、酗酒和锻炼情况。代际关系变量包括是否与子女同住。在世界卫生组织的界定中,认为老年人的健康包括身体健康、心理健康和社会适应。在本文中,受访者的个人健康变量包含了受访者的身体健康、心理健康和生活满意度三个大部分,具体来说包括躯体功能状态、认知能力得分、抑郁与否、对生活的满意度。这些健康指标较为全面的代表了老年人的健康状态。

3.2 研究方法

本文所使用的模型为内在时间依存Cox模型,模型中包含非时变变量Xil、时变变量Xi2。在本文中,配偶健康与个人健康状态可能存在反向因果的关系,为避免这一问题,我们将配偶健康状态设置为以2008年基期数据为准的非时变变量,将个人健康状态的四个变量设置为时间依存变量。此外,模型中的控制变量还包括性别、年龄、居住地类型、地区、职业、教育、吸烟、饮酒、锻炼情况、居住状况等。严格意义上来讲,时间依存变量要求我们知道在每一个事件可能发生的时间点都有相对应的随时间变化的解释变量,但在实际测量中时变变量通常是在固定年份间隔测量的。在本文所使用数据中,时变变量在2008、2011、2014、2018年被四次测量,然而事件发生的事件测量是以月为单位测量,这种情况下,使用和事件发生时间最为接近的值是可行的(保罗·D·埃里森,2017)。模型设定如下,其中h0(t)为基线风险函数,Xil为非时变自变量,Xi2为时变自变量(见公式(1)):

hi(t,X)=h0(t)eβ1Xi1+β2Xi2(t)

(1)

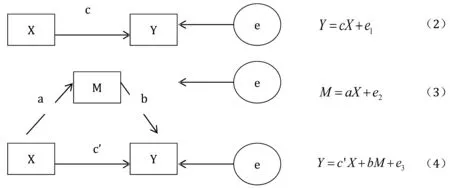

在多元分析的基础上,本文使用Sobel中介效应模型(Sobel M.E.,1982)来深入探讨配偶健康与个人死亡风险之间的中介效应。根据这一方法,需要对个人躯体功能、认知能力、抑郁状况、生活满意度四个待验证的中介变量分别拟合三个回归方程(见图2)。首先,需要检验在不加入中介变量(M)的情况下,主要自变量X对Y的影响c是否显著;其次,需要检验主要自变量X对中介变量(M)影响的系数a是否显著;再次,需要检验在加入了中介变量(M)之后,主要自变量X对Y的影响系数c’以及M的系数b是否显著。然而,分别检验系数a和b的检验力较低,即存在可能因此学者更加提倡检验a和b的乘积,即针对假设H0:ab=0作出检验。

图2 中介效应模型图

中介效应检验的结果分析中,如果c显著,c’显著,同时ab的乘积显著不为0,那么配偶健康状态对老年人死亡风险的影响既有直接效应,又有间接效应,中介变量(M)起到了“部分中介作用”;如果c显著,c’不显著,但ab的乘积显著不为0,那么配偶健康状态对老年人死亡风险是通过中介变量(M)在发挥作用,中介变量(M)属于“完全中介作用”。[25][26]Sobel检验的统计量如下(公式(5)):

(5)

4 研究结果

针对配偶综合症是否真实存在以及其作用机制的问题,本文对配偶健康对老年人死亡风险的影响作用进行了验证,并分析了其影响的中介效应。由于男性和女性老年人群体在丧偶比例上存在明显差别,女性丧偶比例明显高于男性,以及男性和女性在心理学相关理论中受配偶影响的程度有所不同,因此本文将样本按性别分为两个子样本分别进行回归分析,以探讨配偶综合症在不同性别老年人群体中的差异。同时,本文还将通过Sobel中介效应模型来分析配偶健康对老年人死亡风险影响的中介效应,以发现对配偶患病的老年人进行健康干预的最有效的路径和政策。

4.1 配偶健康对老年人死亡风险的影响

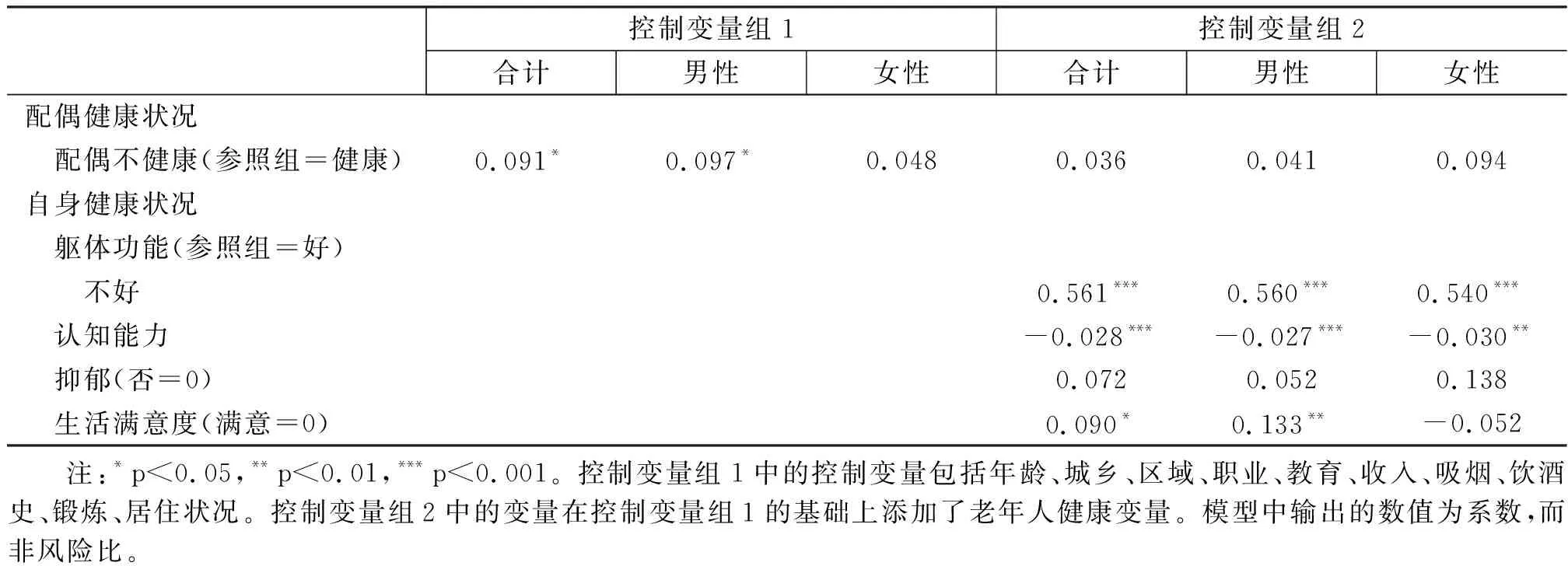

分性别来看,配偶健康对男性老年人死亡风险的影响效果显著,但对女性老年人死亡风险影响不显著(见表3)。回归结果显示,对男性老年人而言,在控制了年龄、城乡等基本人口变量和行为方式变量的情况下,配偶不健康的老年人死亡风险比配偶健康的老年人显著高10%(exp(0.097))。对女性老年人而言,这一系数并不显著。这一结果一方面与女性老年人丧偶率较高有关,女性老年人有配偶的比例较低,可供比较的案例数较小,在一定程度上影响了显著度;另一方面结论也与以往的研究具有一定的呼应性,在以往研究中也发现男性更容易受到配偶健康的影响(Moritz,1989;Skarupski,2006)。在加入了个人健康变量之后,配偶健康对老年人死亡风险的影响作用消失,说明配偶健康状态对老年人健康的影响在一定程度上被个体健康状态所解释,个人健康状态变量起到了中介调节的效果,但哪种健康状态起到了关键作用在Cox模型中难以得到验证,需要对其进行中介效应分析。

表3 分性别 Cox比例风险模型回归结果

老年人个人的健康状态对其死亡风险具有显著影响(见表3),且在加入了个人健康状态以后,配偶健康状态的影响作用明显减小,在分群体的样本中甚至变得不显著,这一结果暗示我们配偶健康状态可能通过个人健康状态发挥其作用。在总样本中,躯体功能不好的老年人死亡风险比躯体功能好的老年人高75%(exp(0.561)),且在0.001的显著性水平下显著;认知能力得分每提高一分,老年人死亡风险降低2%(exp(-0.028)),且在0.001的显著性水平下显著;生活满意度低的老年人死亡风险比非抑郁老年人高9%(exp(0.090)),且在0.05的显著性水平下显著;处于抑郁状态的老年人死亡风险也高于不抑郁的老年人,但在总样本中不显著。生活满意度的影响仅在男性样本中显著。这些结果表明,个人的身体、认知、心理健康状态对老年人的死亡风险具有显著的影响,并且这些变量有可能在配偶健康状态和老年人死亡风险中发挥着中介作用,在下文中我们将对此给予验证。

4.2 中介效应分析

配偶健康对老年人死亡风险的影响在不控制老年人自身健康状态的情况下具有显著的影响作用,但控制了个人健康状态之后显著性消失,且个人健康状态对老年人死亡风险具有显著影响,这表明个人健康状态在配偶健康和老年人死亡风险中起到了“完全中介作用”(温忠麟,2014;道恩·亚科布齐,2017)。分析配偶健康与老年人死亡风险的中介作用,有利于区分配偶健康是主要通过影响老年人的哪种健康状态(即身体健康、认知能力还是心理健康)对老年人长寿发挥作用,从而便于我们在制定干预策略的同时着重对老年人进行辅导和干预,促进健康长寿。

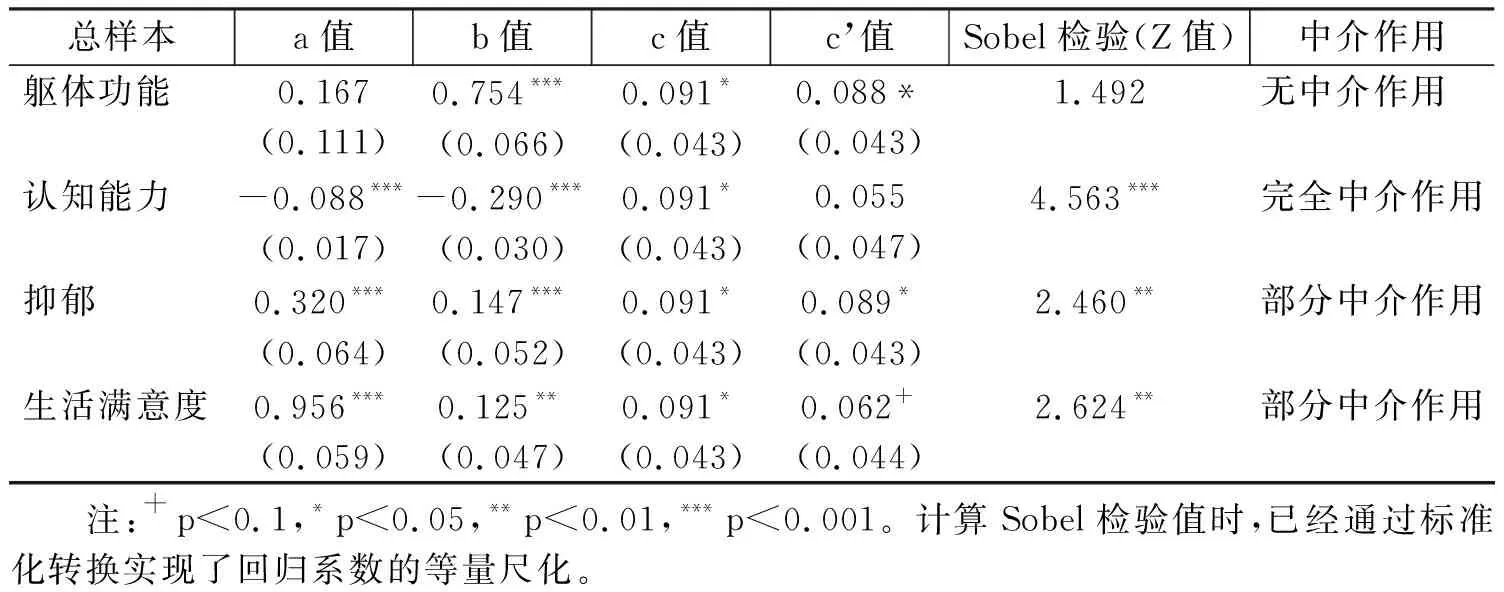

本文对躯体功能、认知能力、抑郁、生活满意度四个可能的中介作用变量分别进行了中介效应测算(见表4)。其中a值表示主要自变量X(配偶健康)对中介变量M(躯体功能、认知能力、抑郁、生活满意度)的影响系数;b值表示中介变量M对因变量Y(老年人死亡风险)的影响系数;c值表示在不控制中介变量的情况下,主要自变量X对因变量Y的影响系数;c’值表示在控制中介变量的情况下,主要自变量X对因变量Y的影响系数。根据中介效应检验模型(见图2;公式(2)(3)(4)),某个变量起到了主要自变量和因变量之间的中介效应,需要满足公式(2)中的系数c显著不为零,公式(4)中的系数c’显著变小或者变得不显著,公式(5)中的Sobel检验值显著,即系数a和b的乘积显著不为零。

表4 自身健康状况变量的中介作用检验

在躯体功能的中介效应检验中,躯体功能本身对死亡风险的影响作用显著(b=0.754;p<0.001),但主要自变量(配偶健康)对个人躯体功能的影响不显著(a=0.167;p>0.05),在控制了个人躯体功能的前提下,配偶健康对老年人死亡风险的影响作用依然显著(c’=0.088;p<0.05),其Sobel检验值不显著(Z=1.492)。这些指标表明躯体功能并未在配偶健康与老年人死亡风险中承担中介效应。躯体功能虽然是个人健康的重要指标,但是配偶健康并未通过影响躯体功能,进而影响个人死亡风险。

在认知能力的检验中,配偶健康对个人认知能力的影响作用显著(a=-0.088;p<0.001),个人认知能力对死亡风险的影响作用显著(b=-0.290;p<0.001),在控制了认知能力的前提下,配偶健康对个人死亡风险的影响不再显著(c’=0.055;p>0.05),其Sobel检验值显著(Z=4.563)。这一结果表明认知能力这一变量在配偶健康和个人死亡风险中起到了完全中介作用。

在抑郁的中介效应检验中,配偶健康对个人抑郁的影响作用显著(a=0.320;p<0.001),个人抑郁状况对死亡风险的影响作用显著(b=0.147;p<0.001),在控制了抑郁状况的前提下,配偶健康对个人死亡风险的影响依然显著(c’=0.089;p<0.05),其Sobel检验值显著(Z=2.460)。检验结果表明抑郁在中介效应检验中起到了部分中介作用,同时,抑郁的中介作用要明显小于认知能力。

在生活满意度的中介作用检验中,配偶健康对生活满意度的影响作用显著(a=0.956;p<0.001),生活满意度对死亡风险的影响作用显著(b=0.125;p<0.01),在控制了生活满意度的前提下,配偶健康对个人死亡风险的影响依然显著(c’=0.062;p<0.1),其Sobel检验值显著(Z=2.624)。结果表明生活满意度变量在配偶健康与老年人死亡风险中起到了部分中介作用,其中介作用小于认知能力。

中介效应的分析结果显示,配偶健康对老年人死亡风险的影响,主要通过对其认知能力的损伤、情绪损伤和降低生活满意度而产生影响,并未通过躯体功能产生影响。同时,通过认知能力产生的作用要大于抑郁、生活满意度。

5 结论和讨论

近年来出现了一些关于“配偶综合症”的讨论,有诸多现实案例发现,配偶一方患病的情况下,往往另一方会更加容易早逝。在现实干预中,人们也往往认为家庭中得病的老年人是最需要关注和干预的,却忽视了没有得病的一方。婚姻关系是人寓于社会中的最基础的社会关系,对老年人的健康长寿发挥着重要的作用,以往有大量研究证明了丧偶、再婚对老年人健康长寿的影响,国内却鲜有研究探讨配偶的健康状态对老年人长寿的影响。然而,伴随人均预期寿命的延长,夫妻共同生活时间的增加,研究配偶的健康状态对老年人的影响变得越来越重要。“配偶综合症”是否真实存在?其作用的机制是什么?这些问题影响着我们制定相关政策和干预措施,厘清对老年人健康干预的重点和方式,促进健康长寿。

本文通过使用CLHLS2008-2018年最新的十年追踪数据的研究结果显示,“配偶综合症”是真实存在的,配偶健康主要通过影响老年人的心理状态和认知能力进而间接的影响其死亡风险,然而在控制了老年人自身健康指标后则没有直接的显著影响。分群体的回归结果显示,这一现象在男性老年人群体中更为明显,这一结论与以往的研究相呼应(Moritz D.J.,1989)。配偶健康状态对老年人口死亡风险不显著的原因,一方面可能因为其作用被个人健康等中介变量所解释;另一方面可能因为被调查的老年人具有存活选择性,即能够存活下来的群体可能本身的身体和精神状况较好(郑真真,2001),因此不容易表现出群体差异性。从作用机制的角度来看,中介效应检验结果表明,配偶不健康对老年人死亡风险的影响主要通过损伤老年人认知能力,提高抑郁水平,降低生活满意度的方式提高老年人死亡风险,然而并未通过躯体功能损伤来产生作用,在控制了这些因素以后则不产生直接作用。这一结论表明,配偶不健康主要对老年人的认知和心理方面产生不利影响,但并未影响到身体健康,这为提供针对性干预措施提供了基础。

我们的研究对“配偶综合症”这一经验性命题进行了验证,弥补了这一话题在国内的实证研究方面的缺憾,同时探讨了其作用机制,为有效干预提供了实证支撑。然而我们的研究也存在缺点。研究尚存在一些没有控制的内生性和异质性。本文的研究存在两个方面的研究困难,即需要解决同时性(simultaneity)和共同场景(shared context)的问题。同时性是指需要明晰是配偶的健康对个体健康长寿产生了影响作用,而非反向的因果或者互相影响,对于这一问题,在本文中已经通过时变Cox模型予以解决,即配偶健康使用2008年基期的调查数据,而个人健康变量使用2008年到2018年随时间变化的动态测量数据,以观测配偶健康对个人健康变化的影响。对于共同场景的问题,本文依然存在一些方法上的缺陷,配偶双方在很多方面具有一定的相互关联性,比如共享共同的生活方式、生活环境、面临共同的传染病风险,因此在一定程度上可能具有相似的未控制的关联性。然而,由于CLHLS数据中无法对所调查的老年人进行夫妻配对和匹配,因此难以通过厘清“夫妻对”,并采用相关统计方法对这一问题做出处理或者控制。

本文的研究对于倡导关注“配偶综合症”,实现患病者和未患病者的双向干预和预防,促进老年健康长寿具有重要的政策意义。首先,依托于医疗机构或者社会工作机构,针对配偶患有重病的老年人群体开展“以家庭为中心”的干预,将家庭作为老年患病者的医护单元,对患者进行医护干预的同时,关注作为配偶或者照料者的另一方,对其进行照料知识普及、提供压力调节建议和心理干预等,以降低配偶健康对老年人自身健康长寿的损伤。通过我们的研究发现,配偶健康更容易通过心理健康和认知能力的损伤来影响老年人死亡风险,而非通过身体健康和躯体功能,因此在干预中心理干预和压力舒缓尤其重要。其次,依托于社区-家庭养老服务体系,在养老服务开展中进行有关疾病的知识和照料方法、技能的宣讲,发展社区日托服务、日常照料服务、精神文化服务等,缓解因配偶健康带来的不利影响。再次,依托于家庭本身,倡导子女在关注患病老年人的同时,给予未患病一方更多的关爱和心理疏导。依托于家庭、医疗机构、社会工作机构、社区-家庭养老服务体系,对“配偶综合症”这一现象给予充分的关注和干预,将有利于促进老年人口的健康长寿和健康老龄化。