云冈石窟:故人·故事

赵昆雨

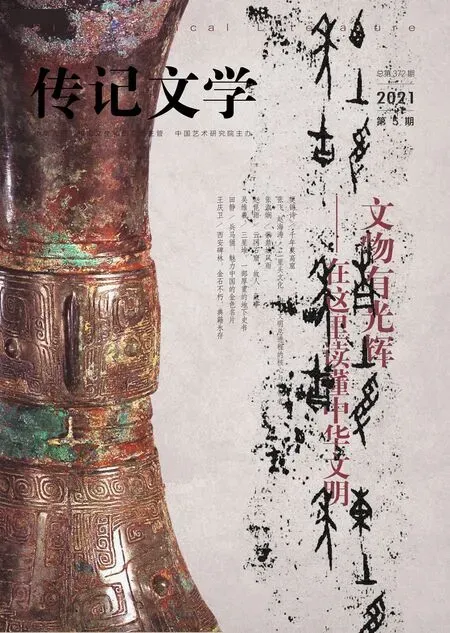

云冈研究院

武州山中段第9、10 窟

鉴往知来,汲取中西方文化之精华的云冈石窟,体现了中华文化的特色和中外文化交流的历史。

1619年,湖广武陵进士吴伯与观游云冈灵境后,慨叹:“是谁发幻想?一凿石光遍。百仞入雕镂,虚空足可践。”又过了40年,山西代州进士冯云骧走进云冈,先是惊异石窟“窍凿天开石髓香,千佛宝相生奇光”,继而怅惋“兴亡太息人间事,多少繁华一瞬过”。清人梁锡珩游历石窟后,留下充满玄意的诗句:“满山石子都成佛,佛原不在此山中。”前人雕凿信仰与梦想,后人又依雕凿而梦想;前人思佛凿像,后人端像而思佛,更思凿像之人。世事多如此。

“石龛不惹风幡动,兰若惟看夜月来。”塞外武州山的晚夜,天总是明澈空寂的。大地也一片沉静,静得可以听见自己的幻想在石窟中徘徊。云冈石窟的镌建不是偶然的,选择在武州山开窟也同样绝非偶然。正如没有北魏在平城建都的历史就没有云冈一样,如果没有那些为那个时代而生的灵魂人物,还会造就今天的云冈吗?兹举一帝、一僧、一官、一匠、一族、一父,试看云冈“真容巨壮”之下芸芸众生的人情冷暖。

明元帝拓跋嗣

拓跋嗣是北魏开国皇帝道武帝拓跋珪的长子。天兴六年(403),他被册封为齐王,拟立为皇储。为防母后干政,按“子贵母死”的旧制,他的生母刘贵人被依规赐死了。拓跋嗣无法接受母亲被赐死的残酷事实,“日夜号泣”,令道武帝甚怒。因长期服用“寒食散”,此时的道武帝已徘徊于人性和兽性之间,猜忌滥杀,决之俄顷。为防不测,拓跋嗣选择出逃了。

“昼居山岭,夜还洛儿家”,史书中没有点明拓跋嗣居身于平城周边的哪座山,如无意外,当不出武州、车轮二山。为什么呢?首先从本质上,拓跋鲜卑有“迎神于西”的传统,武州山在地理位置上正扼平城之西。另外,拓跋嗣钟情于武州山还因为早前的一件事。拓跋嗣有个同父异母弟叫拓跋绍,绍生性凶狠险悖,拓跋嗣忧惧绍可能会谋逆,所以常去山上祈福,那山就是武州山。眼下,他“潜于山中”,既可近观宫城政治动向,若有难又便于迅速退身塞外。所以绍弑父篡位的消息,侍卫王洛儿马上就能刺探到,然后迅速传回山中,拓跋嗣可以从这里策动反制计划。并且,史书中说他由平城西门入城,种种征象都将拓跋嗣身居之地指向武州山。

再说拓跋绍,他是道武帝次子。帝对绍宠溺过度,10 岁时就封其为清河王,任征南大将军。天赐六年(409),绍时年16 岁,绍母贺夫人因故行将赐死,动刑时天色近晚,依惯例延至次日。真应了那句话——夜长梦多。当晚,绍为救母,率禁卫军入宫将父亲杀了。拓跋嗣“闻变乃还”,里应外合,不日降服绍母子二人,将他们一并诛杀。同年十月,拓跋嗣即皇帝位,居西宫。

山,是众神的载体,拓跋鲜卑有崇山的传统文化观。拓跋嗣即位后,每年都要去武州山祈福、祭祀,武州山遂成为拓跋氏统治集团为国祈福的神山。

武州山,因武州川水而得名,嵯峨壁立,最高处达三十多米,山顶平整展阔,巍巍云冈石窟即凿于山之南麓,旧称“武州山石窟寺”。此山何时开凿,至今未解。《魏书》记载:“和平初,师贤卒。昙曜代之,更名沙门统。……昙曜白帝,于京城西武州塞,凿山石壁,开窟五所,镌建佛像各一。”据此,一般认为云冈石窟的始凿年代是在北魏和平年间(460-465)。但这的确不应该成为一个定论。昙曜选择在武州山镌窟不是孤立的,武州山并非一夜间石破天惊成为一座佛教艺术殿堂的,它由一座普通的山成为国家祈福的神山,再升华为大型皇家石窟寺所在之地,自有其发展演变的历史渊源。

所以,昙曜当初建议或主持营建的五所洞窟,不能概括整座武州山的佛教造像活动的起始。

1947年,宿白先生发现金皇统七年(1147)曹衍撰《大金西京武州山重修大石窟寺碑》(以下简称《金碑》),碑文中这样说云冈石窟:“至于凿山为寺……明元实经其始……文成实继其后矣……明元始兴通乐,文成继起灵岩……然则此寺之建,肇于神瑞,终乎正光……”

《金碑》是云冈石窟研究史上的重大发现,宿白先生已认识到此碑文不是率尔之作,“撰者既通释书,又娴经史;既注意图志寺记,更重视寺中遗刻。洋洋洒洒,都二千一百余言,从开窟伊始迄皇统重修,云冈石窟的古往今来,可以说略备于斯。《析津志》和《大典》之所以全文抄录,正说明元末明初著录古迹的学人对它的重视”,对此碑及其撰者曹衍本人治史的严谨性给予肯定。也就是说,碑文所记武州山凿山为寺的史事当是可靠的。

目前所见的史籍中,关于开凿云冈石窟的相关文献资料稀如凤毛麟角,石窟中残存的造像题记也不足以解决诸多问题。《金碑》无疑为云冈研究的暗夜投注了一炬光亮,使那些蒙蔽在雾瘴中的千年之谜隐现真相。毕竟,曹衍距离北魏时代近于我们,他所掌握的信息和材料也远比我们丰富。比如《云中图》,这是隋唐时人依据北魏记录整理的一本专讲平城地理史事的著作,此书今已亡佚,但曹衍《金碑》中数引此书,信息量很大,说明该书在辽金时仍存世。很显然,《金碑》是目前唯一所见的对昙曜之前武州山活动情况有记录的文献资料,其补历史之阙,弥足珍贵,应予重视。

《金碑》中在重新订正道宣《大唐内典录》的错误后,再次确认云冈“肇于神瑞,终乎正光”。既如此,云冈开凿年代之“神瑞说”就不应被视为空穴来风。接着,曹衍进一步强调云冈“明元实经其始”,实际上道出武州山佛教活动开创于明元帝时代(392-423)的史实。这样条理清晰的逻辑关系一直贯穿于碑文中,又云:“明元始兴通乐。”此“通乐”今已无迹可寻。明元帝时期武州山的主要活动是行祈福、祭祀之礼,“通乐”或与山巅行祀时建造的配套建筑有一定关联。大概随着北魏西郊祭天制度的确立与规范,山顶建筑(或谓“通乐”)后渐荒废,待昙曜入场时,重新利用原址译经,便有了道宣《续高僧传》所记昙曜“以元魏和平年,任北台昭元统,住恒安石窟通乐寺”的说法了,此处的“恒安石窟”是云冈石窟的别称。《开元释教录》与《历代三宝记》中也提及和平三年(462)昙曜集结诸高僧大德在武州山译《净度三昧经》《付法藏传》等,译场亦应不出通乐寺。

2010年云冈石窟窟顶西区发现了北魏佛教寺院建筑遗址,这是一处较为完整的塔院式结构的佛教寺院,包括房址20 间(套)、塔基1座。据《云冈石窟窟顶西区北魏佛教寺院遗址》这篇发掘简报,房址均为前廊后室结构,又分单间和套间,有的房间内还铺设火炕。房址中少见佛像,多为日用陶器,说明这里不是礼佛区,而是僧侣生活或译经、藏经的场所。有的墙面下部涂有朱红颜色,这种情况另见于大同操场城北魏皇宫遗址和方山永固陵前的陵寝遗址,说明寺院房间装饰规格较高。塔基遗址坐北朝南位于中轴线上,平面近方形,主体为夯土,由三部分组成:一是包砌在塔基四周的石片;二是塔基外围的夯土;三是由细沙土夯筑紧密坚硬的塔基中部。塔基上残存柱洞7排40 个,排列有序,有长方形、圆形、方形及椭圆形,另有一些不规则形的塔立柱穴。

明元帝故去四十余年后,郦道元游历云冈,看到的是“山堂水殿,烟寺相望”(《水经注·漯水》)的景象,“水殿”可以理解是窟前建筑倒映在川水中的景致;“山堂”,过去一直误以为是指洞窟本体,而武州山顶北魏佛教寺院建筑遗址的考古发掘结果告诉我们,山巅上另有一座佛教世界。

无论明元帝时代之“通乐”与昙曜时的“通乐寺”是否为同一寺院,也无论武州山顶以塔为中心的佛教寺院是否为因明元帝“通乐”旧址经由昙曜逐步扩建形成“通乐寺”,有一个不争的事实是——昙曜开窟之前,作为国家定义下祈福的神山,武州山已有寺院存在。明元帝登基后,也尊崇佛法,推崇造像。已见存世的一些符合武州山砂岩条件的早期单体雕像是否从这一时段流出就可以想象了。陈垣先生《记大同武州山石窟寺》一文中指出,武州山石窟寺始建于太宗神瑞之世也不是绝无可能,只不过还没找到确凿证据罢了。

太和元年(477),平城大旱,孝文帝车驾武州山祈雨。俄顷,大雨瓢泼。时人惊愕,叹未曾有。武州山,不仅具有石窟雕刻艺术的佛性,更被赋予了为国为民祈福的神性。

沙门统昙曜

昙曜,历史上谜一样地出现,谜一样地消隐。一代高僧,位列北魏佛教最高领袖,然其何方人士,生卒何年?史书语焉不详。

太延五年(439)八月,北魏灭北凉,徙凉州宗室、士民三万余家于平城。这是一支超级豪华的徙民队伍,其中聚集了众多声名卓著的士人与家族,有敦煌刘氏、索氏、张氏、阚氏、宋氏;武威阴氏、段氏、王氏;金城赵氏、宗氏;还有陇西李氏、晋昌唐氏以及流寓河西的广平程氏、河内常氏、清河崔氏。他们中的许多人后来在平城得到了提拔和重用:金城人赵柔,少以德行才学知名河右,拜著作郎,编修国史;敦煌人索敞,专心经籍,以儒学见拔为中书博士;姑臧人阴仲达,少以文学知名,委修国史;陈留济阳人江式,善虫篆诂训,拜中书博士……

在由凉州走向平城的徙民队伍中,还有一位日后显赫荣耀的高僧,他就是昙曜。

昙曜,一般认为他是罽宾人,他一生的光芒几乎全部绽放于平城。他的经历可谓充满传奇色彩。少出家,以禅业见称;北魏伐凉时,面临生死抉择,他没有像其他僧侣那样认为大祸临头,鸟散逃命,而断定这是一次机遇,坐待魏军入室,最终赢得鲜卑人对他的善待;入魏后,他以高超的政治智慧,规避了玄高案;太武灭法时,他虽“誓欲守死”,最终在中山躲过灭法之劫;文成复法后,他自导自演了一幕“马识善人”的情景剧,得蒙文成帝的信任,官至沙门统职,主持开凿了冠于一世的云冈石窟;献文时,他完美避染帝宫闱之争,在异常复杂的政治交锋中独善其身;孝文时,游刃于冯氏、孝文“二圣”之间,将沙门统的职权牢握至终。

那时,太武灭法的梦魇还未彻底消弭,昙曜向文成帝进言在武州山开凿石窟,他痛彻地领悟到“不依国主,则法事难立”的箴言,接受平城五级大寺内为太祖以下五帝用赤金铸释迦立像各一的启示,在武州山“开窟五所”,意寓为太祖以下五帝造像,给云冈这座佛教石窟蒙上了强烈的国家政治色彩。

和平六年(465)五月,昙曜五窟主体营凿工事大致结束,应该是筹备文成皇帝来幸武州山开光的时候了。然而,五月十一日这天,年仅26 岁的文成帝在太华殿溘然病逝。次日,他的儿子拓跋弘即位,是为献文帝。皇兴元年(467)秋八月,14 岁的献文帝行幸武州山石窟寺,此行预示昙曜五窟完全竣工。那天黄昏时分,寺门红透夕阳斜,喧嚣了一天的武州山一片沉寂,昙曜愿意享受这样的沉寂并选择孤独。他伫立在冷瑟的洞窟前,凝望着为文成所造雕像,黯然神伤。先帝已然化蝶,纵是遍观万象,此情犹难解……

昙曜不仅是伟大的工巧僧,还是出色的学问僧。他在武州山通乐寺一共组织过两次大型译经活动:一次是和平三年(462),译出《净度三昧经》一卷、《付法藏传》四卷等;另一次是相隔十年后的延兴二年(472),译出《杂宝藏经》《付法藏因缘经》《方便心论》三部共二十一卷。实质上,武州山的通乐寺已成为中国石窟寺中最早的官署译经场。

《杂宝藏经》是吉迦夜与昙曜共译的一部重点经目,由刘孝标笔受。该经译成后,其中的故事题材首先被用于云冈第9、第10 窟中,反映了沙门统昙曜作为佛教领袖在太和年间,仍具有重要的地位与影响力。

除了主持营建石窟、翻译佛经,昙曜还创造性地提出设立僧祗户、佛图户制度,这两项措施解决了灾民赈济、救危急难的问题,那些被称为“佛图户”的重刑犯人重获新生,效力于寺院,植种善根,起到了稳定社会、安隐民心的作用,取得了良好的社会效果。

太和十年后,史籍中再没有看到有关昙曜的活动记录,那么,认为昙曜卒于487-489年间是可以接受的。

无名工匠

北魏,一个在动荡中充满生机的时代。

鲜卑在讨伐拓疆、统一北方的征战中,很注意广罗各地百工伎巧,将他们徙至平城,充实京师。除此之外,内附或归降的英才、居近塞下的胡汉商人、驰命走驿的外国商贾、手持经卷粉本的僧侣以及奉礼朝魏的各国使节都汇集至京畿之地,其中有匈奴、羯、氐、羌、高车、柔然、敕勒、杂胡、吐谷浑、丁零、高丽等北方各少数民族,涉及辽东、西域、河西、关中、河南、河北、山东、淮南等地域的人口,他们中有文人,有高僧,有良工巧匠,也有其他手工艺者。平城形成胡汉杂糅、多元荟萃的空前繁华景象。

倘论云冈工匠的谱系,可知它们主要来自古代凉州、中山、青齐、长安、徐州以及西域、中亚,具有多民族、多地域的特点。所以,武州山从其落下第一凿起,就注定是多血质、多元素、多脉系的。宿白先生说,京师平城“既具备充足的人力、物力和包括工巧在内的各种人才;又具有雄厚的佛事基础,包括建寺造像的丰富经验;还和早已流行佛教的西域诸国往还密切,包括佛像画迹的传来。在这种情况下,北魏皇室以其新兴民族的魄力,融合东西各方面的技艺,创造出新的石窟模式,应是理所当然的事”。这就是云冈佛教造像艺术不断闪烁出创造性光芒的动力与源泉。

近来有一部反映云冈题材的歌舞剧,其中有一个章节表现开窟工匠。只见十几位演员面朝观众挥凿而舞,煞有介事。显然,编舞者没有从历史中读懂工匠。可以说,即便让历史重现,那些仰面朝天的工匠留给我们的,永远是暗色背影,你怎么会看到他们的脸?他们的脸只属于大山,属于崖壁,他们只与石壁相面、对话、倾诉。他们也不会留下任何与姓名有关的文字,他们只被历史记录为“工巧”,这权作是给他们的最好称谓。

北魏时期的工匠,作为杂户、伎作户之一,身份地位极其卑微。国家法令对这一群体设有严格的限定,凡工匠,必须子承父业,不允许读书就学,以防“滥入清流”,即便与最普通的庶民通婚也不可以,因为他们连“民”都算不上。有时想想,这些雕刻工匠远徙异乡,举目无亲,一生面对冰冷的山崖石壁雕作,他们该是怀着怎样的超越自身的信仰与执念才能完成那么精美绝伦的造像呢?看看第8 窟明窗西壁内侧束帛座上的菩萨吧,距地面将近11 米高,造像面相丰润,额发分梳两侧,率真明丽。长眉细目,嘴角上翘含笑,八粒玉齿皓然而列。最令人不可思议的是,佛像脸颊上居然嵌有一对深深的酒窝,流露出女性特有的温婉与娇娆,蕴含着内在生命的活力与闻法后不可言状的愉悦。她惊艳的一笑,像花一样烂漫,温润了冷肃的窟壁、沉寂的山。她以无法言喻的优雅姿态静静地站在那里,不彰也不显;她以前所未有的笑绽放了一千五百年的芳华,不凋也不谢。云冈是伟大的,无论你怎样去赞美它都不过分,都不夸张,都不奢豪,都不尽兴,甚至都难达意,而其原本是由一群平凡到连名字都没有留下的工匠所创造。试问,伟大与平凡之间,距离有多远?

云冈第8 窟后室南壁露齿菩萨

云冈第18 窟北壁主佛左手内侧的“儒童本生”故事图

作为皇家工程,石窟在开凿的过程中是有严格监管的,工匠要忠实地依照粉本,按计划去雕刻,他们有自我发挥的空间,但决不允许借题发挥,否则将面临杀身之祸。

然而,有一位工匠却敢冒大不韪。

第18 窟北壁主佛左手握持法衣内侧的隐蔽处,雕有一幅“儒童本生”故事图,此处高度至少10 米以上,即使凭空升至对等高度,也很难注意到它的存在。其实,工匠也许根本就没打算让谁去看见,这是他自己的一个秘密。这无疑是很危险的举动,他没有权力和资格借用皇家工程之地去表达自己的心愿。

“儒童本生”故事里潜藏着“誓愿授记”的思想。有一天,儒童来到那揭国(今阿富汗贾拉拉巴德),见路人载欣载舞,或洒扫、平整道路,或在沿途装点花卉,便好奇地问:“你们这么高兴是准备过什么节日吗?”一人惊讶地反问:“你不知道?定光如来佛马上就要来这里,我们都在准备迎接佛陀的到来呢!”这不正是自己期待已久的时刻吗?儒童心喜,遂买了五枝莲花;佛走过来时,将莲花散在佛身上,见地上有淤泥,他又将自己的长发披散在地,让佛足蹈而过。因此功德,他得到了佛的授记——预言儒童未来可以成佛。

这幅故事画面中,佛像头光硕大,身披通肩袈裟而立;足旁,有一人匍匐在地,一缕长发铺布于佛足下。与佛陀高大、伟岸的身躯相比,匍匐者显得无比卑微,工匠甚至没有对他的身体做任何细节上的刻画。此处,工匠便是将故事图中的卧渥儒童暗示为自己,希冀通过开凿石窟的功德,能够获得佛的授记。

那怀揣着梦想的北魏故人啊,你可否到达彼岸?

阉官王遇

如果没有发生盖吴起义,如果没有太武灭法事件,那个小孩会被施阉刑吗?他的名字还会被载入史册吗?

王遇,一位在扭曲的人生中最大程度释放个人建筑与设计才华的阉官。

十六国时期,苻氏前秦和姚氏后秦相继统治关中地区,二秦君主都推崇佛教,长安成为佛法较早兴隆的地区。公元401年,姚兴迎请鸠摩罗什到长安译经,中国译经事业由此进入一个新时代。鸠摩罗什在长安重译《法华》《维摩》,四方义学沙门慕名而至研讨学习,鸠摩罗什门下涌现出僧叡、僧肇、道安等对后世影响深远的一代高僧。长安城里还有一位师从鸠摩罗什的沙门芳名流传,他叫惠始,他后来随太武帝到平城后,广布佛法。惠始有跣足的习惯,神奇的是,他即便光脚走在泥泽中也不受污染,世人送他“白脚大师”雅号。

然而,就是在这样一方佛教盛兴的土地上,太武帝向全国颁布了灭佛的诏令,此即中国历史上首次灭佛事件“太武法难”。导致太武帝做出灭佛决定的原因有诸多,但发生在陕西杏城(今陕西黄陵)的盖吴起义无疑是最直接的导火索。

太平真君六年(445)秋天,卢水胡盖吴率领羌汉等各族起义军在陕西杏城揭竿反魏。次年春天,太武帝亲征盖吴,在抄检长安的一所寺院时,无意间发现寺内藏有弓箭与酿酒工具。更令人意外的是,佛门清修之地竟然设有行淫乱的密室。太武帝料定寺僧与盖吴有通谋,便下令诛沙门、焚佛像。曾经佛光普照的长安城中土木宫塔莫不倾毁,一境之内,沙门绝迹。

早在始光年间 (424-427),北魏征服关中后,在氐族聚居的地方设仇池镇;在羌族聚居的地方设李润镇;在卢水胡聚居的地方设杏城镇。王遇便出自关中李润羌。盖吴起义时,李润羌不仅参与了反叛,并且还是其中的一支重要力量,盖吴与魏军有一场对战就发生在李润镇,结果起义军三万余人溺亡兵败,遭受重创。真君七年(447) 三月,拓跋焘北渡渭河诛讨李润叛羌,实际上就是对该地曾勾结盖吴造反施行的一次报复性清洗。年仅4岁的王遇作为谋反、逆乱者的子孙,在此次行动中受牵连,被执行宫刑。之后,太武帝徙长安工巧二千家于京师,被施阉刑的王遇亦列其中。

王遇,羌族,本名钳耳庆时,历奉献文、孝文、宣武三帝。根据《王遇墓志》可知,他生于太平真君四年(443),卒葬时间约正始元年(504)十月,享年62 岁。王遇的确是个有心机的人,来到平城后,讨得文明太后冯氏的恩宠逐渐显贵,从一位普通的宦官,升迁至散骑常侍、安西将军,进爵宕昌公,拜尚书。他曾任职“皇构都将”,主掌国家营建工程事务。《魏书》中说他“性巧,强于部分”,穷妙极思。《金碑》中记载,云冈崇福寺即是“宠阉钳耳庆时于‘太和八年(484)建,十三年(489)毕’工”,美名曰为国祈福,实则是为孝文帝与临朝听政的冯氏文明太后“二圣”镌建。学界普遍认为,今云冈第9、10 窟就是王遇主持营建的崇福寺。这组前后室结构、具有汉式殿堂布局形式的双窟,在继承汉魏以来中国建筑“金楹齐列,玉舄承跋”(何晏《景福殿赋》)的基础上,吸收古希腊、印度外来建筑形式,最后创造出新的建筑体例。窟内人物造像镌琢极巧,装饰纹样雕饰奇丽。王遇不但直接参与了云冈皇家工程,而且位于平城方山的灵泉道俗居宇及文明太后的陵庙也由他主持监作,“庆时信僧教,太和中(477-499),修建很多僧寺,可考知者,除碑文所记崇教外,《水经注》卷一三漯水记他在平城东郊建祗洹舍:‘(平城)东郭外,太和中,阉人宕昌公钳耳庆时立祇洹舍于东皋,椽瓦梁栋、台壁棂陛、尊容面像及床坐轩帐,悉青石也,图制可观,所恨惟列壁合石疏而不密。庭中有《祇洹碑》,碑题大篆非佳耳。然京邑帝里佛法丰盛,神图妙塔,桀跱相望,法轮东转,兹为上矣’”。太和十二年(488),王遇另在陕西家乡李润镇晖福寺“为二圣造三级”报恩佛塔各一座,碑文中描写晖福寺的建筑结构“崇基重构,层栏叠起。法堂禅室,通阁连晖”,精致无比。

北魏迁都洛阳后,王遇监作洛京东郊马射坛殿、孝文帝文昭皇后高氏墓园、太极殿及东西两堂等,在洛阳继续大展才华。然而,曾经历过大风大浪、此时在洛城正春风得意的王遇,着实有点忘乎所以了,他因非议幽后、冯氏之过,被治以“谤议之罪”,免官夺爵,乐极生悲。世宗初,王遇恢复官爵,然天不假年,患疾病亡。

从平城到洛阳,王遇就是北魏佛教造像艺术史上的重要人物之一。

鲜卑功德主

武州塞的长风,刮了1600年,历经了岁月,侵蚀了岩壁。鲜卑语早被禁断了,鲜卑族也早已不见了,但云冈窟壁上的那些鲜卑故人,还静静地站在那里。

鲜卑族是“五胡”中最迟进入中原的北方少数民族,他们畜牧迁徙,逐草而生,射猎为业,礼俗纯朴,有语言而无文字。在接受外来先进文明的态度上,鲜卑人既不排斥也不盲从,更不照搬,始终保持着从吸收到再创造的至高追求,显现出海纳百川的包容性。我们今天看到的石窟中,既有伊朗风情的葡萄、尖顶帽,又有波斯萨珊的仰月、古希腊婀娜的女性柱;既有犍陀罗厚重的毛质袈裟,又有印度马图拉曹衣出水般的轻纱;更见中国传统建筑中的平棊、瓦顶、斗拱构件以及龙雀飞舞的汉风气象……所有这些雕刻造像,胡风汉韵,交相杂糅,形式多变,庄严焕斓,反映了当时社会各民族文化大融合的时代特点,具有世界性意义。鉴往知来,汲取中西方文化之精华的云冈石窟,体现了中华文化的特色和中外文化交流的历史。习近平总书记在考察云冈石窟时即强调:“要深入挖掘云冈石窟蕴含的各民族交往交流交融的历史内涵,增强中华民族共同体意识。”

当我们谈及云冈雕刻艺术体系时,不仅要着眼于中国样式和西方样式,还要关注鲜卑文化的存在与影响,毕竟,北魏是鲜卑人主导的时代。事实上,云冈石窟正是拓跋鲜卑为实现自己的政治愿望、寄托宗教信仰而建造的。因此,鲜卑文化自觉或不自觉地渗入云冈石窟造像艺术中是很自然的事。

云冈第6 窟东壁有一幅“太子出游西门遇死人”故事图:宫殿前,太子骑马行进,画面左上角有两个鲜卑人,头戴鲜卑独有的大头垂裙帽,身着夹领窄袖衣,足蹬高靴,一人肩扛长幡回望,灵幡飘动;另一人回首挥臂,似在招唤后面的人群,表现的是出殡场景。本是讲述发生在两千多年前古印度王子出家的传奇故事,其中怎么会有鲜卑人呢?这便是时代的烙印。对于北魏匠师而言,古印度的葬俗是陌生的,他们无法想象这场“移师”平城的葬礼该如何表现,他们日常生活中所见到的出殡场景即如画面所示那样,这是他们对死亡场景的基本认识。再如云冈第9 窟“睒子本生”故事,画面中入山射猎的古印度迦夷国国王以及他的骑从,全部穿着鲜卑人的装束,因为出行、狩猎是工匠最熟悉的鲜卑人日常活动。鲜卑文化因素对佛教艺术的影响与渗入,有时是无意识的,有时则是刻意的。云冈第6 窟东壁“初转法轮”故事图中的闻法弟子中,有5 身鲜卑人形象,同样情形亦见于云冈第12 窟前室北壁“初转法轮”故事图中,反映了鲜卑上层贵族对佛教艺术强烈的参与意识。

云冈第6 窟东壁“太子出游西门遇死人”故事图

云冈第8 窟天宫伎乐列龛中有一吹角的乐伎。角,鲜卑语称“簸罗迴”,本是北方游牧民族放牧、狩猎的拟声工具,此类乐器出现在这里,便反映了鲜卑音乐文化的特质。云冈第9 窟前室北壁明窗两侧的五层直檐方塔上,每一层各有一对舞者,他们头梳髡发,体格健硕,或托掌吸腿、或回首反击,姿态劲健古拙,皆为杀缚之势,弯曲的肢体略含僵意,透示出强烈的生命意蕴。拓跋鲜卑崇尚武力,其歌舞内容中多言武事,这组对攻搏击的雕刻,可以说是鲜卑人尚武情衷的纵情抒放。

石窟中,我们看到的鲜卑人雕刻形象更多是供养人,这些出资修建窟像、敬事宣扬佛法的鲜卑功德主来自不同阶层,有官吏,有邑社信士,有庶民。男性一律是内着圆领衣,外罩夹领对襟大襦或夹领窄袖袍,腰束革带,脚踏高靴;头戴帽,帽两侧有垂裙至肩,史书称此障蔽风沙雪寒的帽饰为“垂裙覆带”。女性供养人亦戴帽,上着夹领小袖衣,下搭配刻有条纹的间色裙,应是时人的常服。有的还在裙下摆镶宽边,裙长及地。应该说,这就是北魏平城时代社会生活的真实写照。

冠军将军之父吴忠伟

云冈西端距地平面高约2 米的崖壁上有一座小型洞窟,即今编号的第38 窟。窟内空间并不大,高1.95 米,宽2 米,深1.4 米,平面呈长方形,四壁三龛。窟外崖上方有造像铭记,可知该窟是一位叫吴忠伟的父亲为其亡子吴天恩荐福所造的。妥死者之魂,慰生者之望,这是生者为逝者精心设计建造的神灵归趋之境。

吴天恩,从二品散后爵位、三品冠军将军,是云冈目前已见造像题记中官职最高的人,死因不明。

一场生离死别的铺叙首先从北壁展开。北壁主龛龛外一侧雕刻罗睺罗因缘故事,罗睺罗是佛陀在俗时唯一的儿子,先佛圆寂。画面构图简明,佛陀以左手抚摩胡跪旁侧的小比丘头顶,突出父子初次相见的主题。另一侧则雕刻表现佛陀入灭的涅槃图,释尊头东脚西侧卧于寝台上,周围举哀弟子呈现出悲恸欲绝的样子。壁面最下层是幢倒伎乐图,几个小孩正在表演爬杆节目,橦竿旁边雕刻叠罗汉式助兴的乐队。橦巅上做表演的小孩,或旋转或鸟飞,或从橦顶端速降,“突倒投而跟絓,譬陨绝而复联”(张衡《西京赋》),场面动感强烈,惊险刺激,极富人间现实生活的情趣。幢倒伎屡见于平城地区的北魏墓葬中,是古人基于对童子的崇拜与信仰,将禳鬼驱疫的功能赋予表演此伎的侲僮身上,以祈亡者进入冥界后无灾无殃,这与中国传统文化中“以乐却灾”的理念是一致的。第38 窟中的幢倒伎乐图像,自然含有驱魔镇邪、往生西方兜率的愿景。

第38 窟南壁窟口两侧对称布局降魔成道与降服迦叶题材,它们就像两道息灾灭祸、祷祠祈福的符高悬在那里,附会了中国传统文化驱魔镇邪的功能。最触动人心的是南壁那幅“雕鹫怖阿难入定”因缘故事图,故事本是讲古印度王舍城西北处的一座山中,佛弟子阿难正在石室内坐禅,魔王波旬化作雕鹫奋翼惊鸣,恐吓阿难,阿难惊惧失措。佛陀察觉这一切,以神奇的力量穿透石壁伸右手抚摸阿难头顶,阿难蒙慰,立刻安静下来。该故事图出现于此,一方面是为解决当时社会形势下禅僧的不安心理,另一方面则表达了父亲对儿子猝死的寄慰之情。

云冈第38 窟南壁“雕鹫怖阿难入定”因缘故事图

云冈第38 窟东壁供养人与音乐树

佛经中提到一种音乐树,只要微风吹动,就会发出和雅音声,微妙宫商自然相和。它本是佛经中的意象之树,但在第38 窟东、西两壁最下层,分别图像化地表现出西方净土世界与弥勒兜率净土世界的音乐树。匠师巧妙地在树的每一层柯枝上雕刻手持乐器的演奏者,层层叠叠,赋树以人格,以人声代替天籁,创造出比佛经中音乐树更为真实的形象和涵咏不尽的意境,这是云冈独有的音乐表现形式。佛经中说,有谁如果供养此树,“心解得道”,至于能听闻此树音声的人,更是可以彻底解脱生死之苦,获得常住佛国净土之乐,最终“至成佛道”。

事实上,第38 窟就是一座在佛教定义下具有更高层次墓葬文化色彩与理念的往生之地与精神归所,每一处细节,都无不倾注着父亲对儿子亡灵寄予的抚慰之情。

终归,宗教是生活的模式,所以要还原生活。

武州山的夜,如常宁静。我时常抬头凝视山顶上的星空,我相信,明元帝拓跋嗣、高僧昙曜、阉官王遇也曾这样注目过这片星空。在每个人的心中,都装着不灭的故人,于苍穹之下共永……

注释:

[1][明]吴伯与撰:《游石佛寺》,转引自韩府《历代咏云冈石窟诗萃》,中国文史出版社2002年版,第20页。

[2][3][清]冯云骧撰:《题云冈寺》,转引自韩府《历代咏云冈石窟诗萃》,中国文史出版社2002年版,第53页、53页。

[4][清]梁锡珩撰:《绝句(2 首)》,转引自韩府《历代咏云冈石窟诗萃》,中国文史出版社2002年版,第76页。

[5][明]任澄清撰:《云冈洞观石佛》,转引自韩府《历代咏云冈石窟诗萃》,中国文史出版社2002年版,第17页。

[6][7][13][北齐]魏收撰:《魏书》,中华书局1974年版,第799页,3035-3037页、2024页。

[8][9][12][14][15]宿白著:《中国石窟寺研究》,文物出版社1996年版,第52-75页、91页、125页、79页、60页。

[10]蒋维乔著,邓子美导读:《中国佛教史》,上海古籍出版社2004年版,第114页。

[11]云冈石窟研究院、山西省考古研究所等著:《云冈石窟窟顶西区北魏佛教寺院遗址》,《考古学报》2016年第4 期。