上穿双线隧道开挖对既有隧道变形规律研究

文/重庆科技学院 张庆 李哲 刘海壮

关键字:上穿;双线隧道;开挖顺序

1 引言

随着城市规模不断扩大,城市人口数量急剧增长,噪音污染、交通拥堵等问题日益突出,严重制约城市健康发展。地铁运量大、速度快,可有效解决上述问题,是当前我国城市建设发展的重要方向。然而,在地铁修建过程中将不可避免会遇到诸多特殊工况,其中立体“井”字交叉隧道就是交叉隧道中少见的特殊工况之一。王莉[1]依托北京某城市综合管廊,运用有限差分软件研究不同施工方案下,上穿管廊修建对地铁隧道围岩、地铁结构的应力、位移影响。于建新[2]以某上穿既有隧道的公路隧道为背景,基于光电、传感等传输技术构建了隧道健康在线监测系统,通过对施工影响的实时监测保证了施工安全。刘传涛[3]依托羊子岭隧道上穿铁路隧道,研究了不同工法下施工对既有隧道的影响,得到了多步开挖对减少隧道拱部及仰拱的应力释放有明显效果。张孟喜[4]依托佛莞城际铁路隧道上穿广州地铁七号线工程,研究了实际工程中注浆支护的注浆压力最佳范围。魏纲[5]统计分析了多个交叉隧道工程的实测数据和支护措施,得到了上、下的不同穿越形式会造成既有隧道不同的变形。

然而,由于交叉隧道工况复杂导致隧道围岩变形破坏的因素众多,关于此类地质条件下隧道围岩稳定性尚需进一步研究。因此,研究新建上覆双洞隧道施工对既有隧道产生的影响并探究其规律,据此保障既有隧道结构安全,维护既有下卧隧道正常运营,是新建施工时需要解决的问题。以重庆市9 号线某在建地铁区间隧道作为研究对象,构造了上穿隧道数值计算模型,考虑不同施工顺序,进行了数值模拟对比研究。

2 工程概况

重庆某段在建隧道工程岩土工程附近下穿建构筑物有很多。该工程隧道土体主要以中风化的砂岩与中风化砂质泥岩为主,全采用暗挖法进行施工建设。本区间隧道上跨TBM 区间。距离区间竖向最小距离约3.5m,属于二级危险源。拟建区间采用单洞单线的隧道洞型,洞宽8.00m,洞高7.63m,洞轴间距15.17 ~22.30m,采用钻爆法施工。

3 数值模拟

3.1 模型尺寸及网格划分

考虑隧道开挖的影响范围,数值模型左右边界取距离新建隧道左右边缘10 倍洞径处,底部边界取距离新建隧道下边缘5倍洞径处,顶部边界取自然地面。

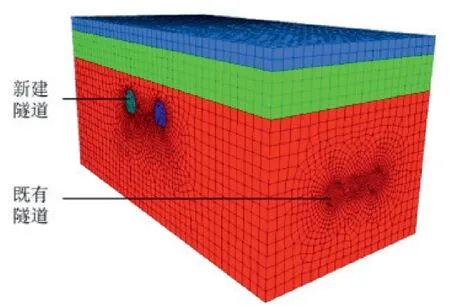

建立尺寸为120m×60m×60m 的模型,坐标原点位于模型正面中心处,在模型中建立三层土体从上至下依次为填土(厚5m)、砂岩(厚10m)、砂质泥岩(厚35m);四条隧道皆位于砂质泥岩地层中。两条上覆新建隧道之间的净距为12.5m,两条下卧既有盾构隧道之间的净距为12m。模型单元划分:土体采用实体单元,本构关系采用Mohr——Coulomb 准则。如图1 所示。

图1 三维模型

3.2 数值计算施工工况

(1)不同工况

为研究上覆隧道不同开挖顺序对下卧隧道围岩的影响规律,采用FLAC3D 软件,进行以下多组工况计算:先开挖完成左洞,再开挖右洞;先开挖完成右洞,再开挖左洞;两洞同时开挖三种工况。针对不同开挖顺序模拟隧道开挖施工,上穿隧道采取单向开挖,且不考虑新建隧道支护对既有隧道的影响。

(2)监测方案

监测方案:在每条既有隧道拱顶从左至右沿隧道轴线每10m 布置一个监测点,共布置26 个监测点。

3.3 数值计算结果分析

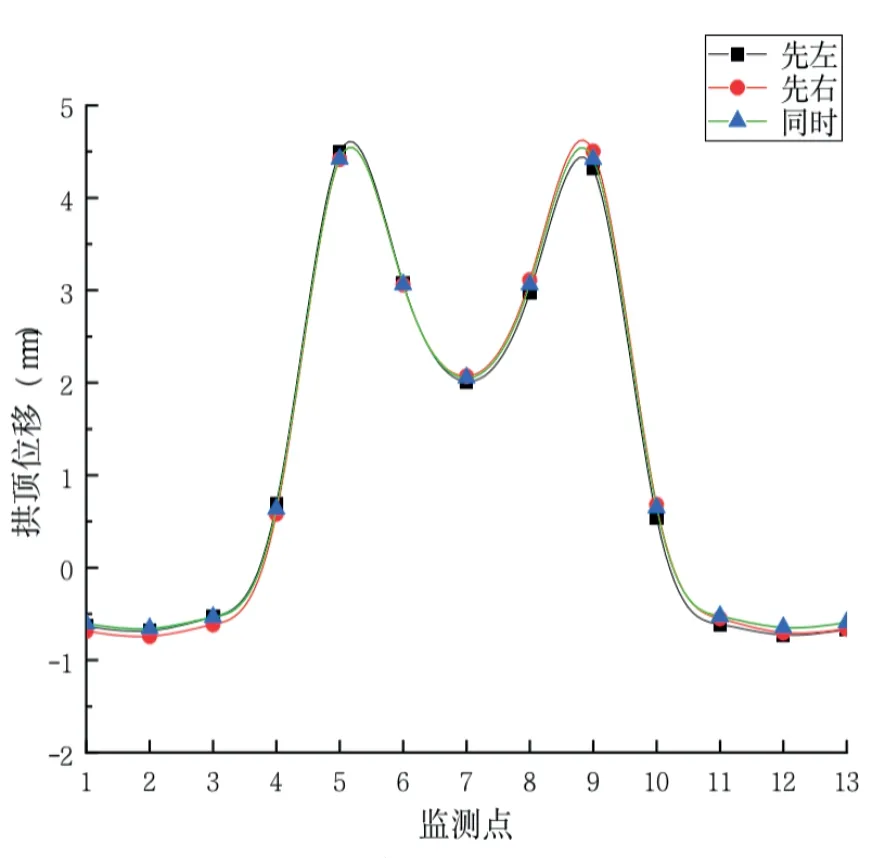

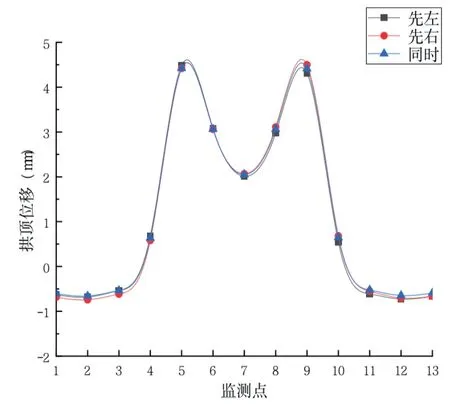

为进一步分析不同工况下下卧既有盾构隧道围岩变形规律,根据既有隧道围岩的系列测点,计算得到了不同工况下各测点变形量,并绘制出了不同工况下隧道开挖后对应的既有隧道拱顶沉降曲线。

图2 既有隧道左线拱顶位移

图3 既有隧道右线拱顶位移

从图2 和图3 可以看出,上覆新建隧道的开挖会对既有隧道拱顶的围岩造成影响,在三种不同工况下完成上覆隧道开挖后,既有隧道拱顶围岩产生了变形。在远离隧道交叉中心处既有隧道拱顶围岩呈现沉降变形,随着既有隧道不断靠近隧道交叉中心,既有隧道拱顶围岩变形出现由沉降逐步向隆起发展的趋势。不同的开挖顺序对既有隧道拱顶造成的最终变形基本相同,在新建隧道正下方处既有隧道拱顶围岩变形达到最大值。

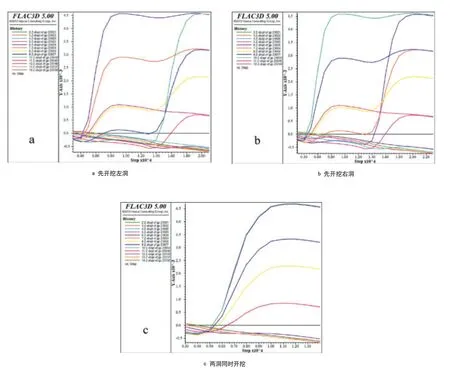

从图4 可以看出,在先开挖左洞和先开挖右洞的工况下,既有隧道左线拱顶的位移变化发展过程十分接近,且不同于两洞同时开挖。在单洞贯通后,既有隧道左线拱顶位移会因另一个隧道的开挖而受到影响再次产生隆起变形。

4 结论

在这个工程中不同开挖顺序对于既有隧道总变形值影响较小,都会使既有隧道拱顶围岩产生隆起变形,在新建隧道正下方处既有隧道变形达到最大,既有隧道最终变形受上穿双线隧道影响整体呈“M”形。相较于两洞同时开挖,先贯通单洞的工况下既有隧道拱顶围岩会因另一洞的开挖而再次产生变形。

图4 既有隧道左线监测点位移