起底“紫丝带妈妈”群体

文/陈怡含

她们的孩子在年幼时被生父抢夺、藏匿,与其长久分离。她们饱尝思念,卷入漫长的法律程序,努力寻找与孩子的联结,却时常感到无力。

近日,主持人、足球解说员漠寒发文控诉,2020年8月,其丈夫、短跑运动员张培萌与几名男性埋伏在自家楼道,从老人手中抢走孩子。事件引发热议,“紫丝带妈妈”群体由此被公众所关注。

她们的孩子在年幼时被生父抢夺、藏匿,与其长久分离。其中,有人屡次上诉,始终未能得到孩子的抚养权;有人取得抚养权,孩子却不知所踪;有人申请强制执行,对方却说,宁愿坐牢也不交出孩子……

她们饱尝思念,卷入漫长的法律程序,努力寻找与孩子的联结,却时常感到无力。

消失

一个冬日的傍晚,天津市北辰区,王建娜把车停在娘家楼下,6个月大的女儿倚着儿童座椅,胖嘟嘟的小脸露出倦容。王建娜用粉红色的襁褓裹住女儿,抱她下车,想尽快回到温暖的室内。

附近的几辆车里,婆家召集的10余人伺机而动。最先行动的是她的“丈夫”刘宗民——两人办了结婚仪式,没有领证。他从背后锁住王建娜的脖子,用力撂倒,帮手们一拥而上,按住王建娜的胳膊和腿,一个面生的女人趁机抢走了她的女儿。

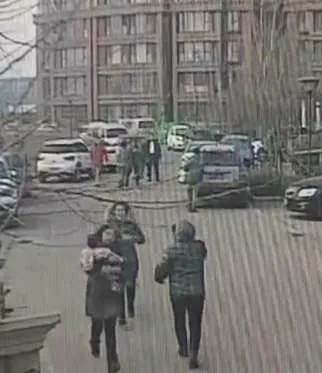

王建娜挣脱不得,望着女人的背影迅速消失。小区的监控摄像头拍下了女人的正面,她的脸上堆满笑容,身后跟着两三个“保护者”。刘宗民的母亲迎了上来,指明接应者的方向。此后的几分钟,留在原地的人对王建娜进行了殴打。

那是2017年1月17日,王建娜和刘宗民冷战分居的第2个月。这次抢夺是刘家的第二次尝试:王建娜决定回娘家那天,在她父母的公司里,刘宗民和家人就曾动手抢夺,吓得4个月大的女儿哇哇大哭。王建娜抱着女儿躲在办公桌下,直到警察出现。

女儿被抢走后,她反复查看监控,并没找到刘家蹲点的迹象。事发当天,刘宗民等人只等待了不到10分钟,王建娜的车就开进小区。后来,王建娜在车里找到了定位器。

时至今日,4年过去,她再也没有见过自己的女儿。

王建娜的遭遇并非个例。北京律师协会婚姻家庭专业委员会副主任张荆在裁判文书网抓取了700多份涉及抚养权、探望权的判决、裁定,其中约有11%存在抢夺、藏匿孩子的情况,实施方多为父亲一方。作为执业10余年的婚姻律师,张荆见过太多的实例,她会嘱咐那些正在养育孩子的当事人,看好自己的孩子。

郑志娥的律师也这样提醒过她。2019年11月,郑志娥向法院起诉离婚。开庭前的几个月,4岁的女儿随她生活。律师告诉她,要提防男方抢孩子、偷孩子,但她始终认为,丈夫不会做出这种事情:“他虽然不顾家,但不是一个多坏的人。”

2020年3月14日,距离开庭仅剩4天,在郑志娥的门店前,丈夫一声不响地抱走了女儿。那时郑志娥正要带女儿回家,看到丈夫走了过来,没有加以防备,想着父亲来看孩子,也是很正常的事情。她转身锁门,不到一分钟的时间,女儿就不见了。“那时天还很冷,孩子的外套还在我手上。”

郑志娥的门店在商业街的中间,丈夫可能往东走,也可能往西走。她两个方向都搜了一遍,请周边的商户调了监控,什么都没有发现。律师建议她报警,警察和丈夫通话,电话那头总是传来女儿的哭声。

女儿被亲生父亲带走,不符合人口拐卖的情况,而且郑志娥和丈夫还未正式离婚,警察认为这是家庭纠纷,无法立案。郑志娥通过警方得知,丈夫把女儿带回老家了。她连夜驾车赶到,但那里空无一人。

她开始回想,在门店时婆婆曾拨来视频,那时女儿玩得正起兴,不想接听,但自己还是劝女儿接了。郑志娥猜测,就是这通视频让男方锁定了女儿的位置。她后悔不已:“以前一直觉得离婚是两个人的事情,不该牵扯老人和孩子。如果我做得绝一点,不让孩子接这个视频,可能后面所有的事情都不会发生。”

寻找

失去女儿的消息后,郑志娥时常去前夫的老家寻找线索。一次,郑志娥拿着女儿的照片四处询问,一个不到10岁的小孩告诉她,女儿就在村里,是自己的玩伴。小孩带她去了女儿出现过的地方,那是前夫的叔叔家。

2020年7月初,郑志娥在上班时间去看女儿。对方没有戒备,郑志娥刚到附近,就看到女儿的身影跑进前夫的叔叔家。她直接追了进去,前夫的婶婶见状,立刻抱起孩子,一边大声向周围的邻居“求助”,一边往前夫家赶。

到了前夫家,郑志娥要求和女儿相处一会儿。分离近4个月,她的突然出现让女儿有些意外,“好长时间都不说话,一个完整的词都表达不了”,想和母亲亲近,也只是发出兴奋的声音。两人单独相处时,女儿才开口叫妈妈,又主动去捏她的鼻子和嘴。

女儿分享着近4个月得到的新玩意。她翻出新买的公主裙,和郑志娥此前买给她的模样相似。她还黏着郑志娥翻英语单词卡片,被父亲带走前,英语课都是郑志娥带她上的。如今,父亲长期在外务工,老人又没文化,卡片买了回来,却没人带她学习,“好多东西都忘了”。

女儿拉着郑志娥去门口看自己养的小兔子,邻居们担心孩子被带走,瞬间把两人团团围住,郑志娥想带她去车里取爱吃的奶酪棒,也被阻止。为了不吓到女儿,郑志娥只好说:“宝贝,我们还是回屋玩吧。”

在郑志娥面前,女儿什么都没有问,也没有表露出思念或埋怨她的情绪。前夫有次喝多了酒,却打电话告诉她,女儿做梦都会喊妈妈。

那次见面后,不知怎么,郑志娥每次刚一进村,前夫的电话就打过来了。她怕男方躲得更勤,便买了架无人机,从村外的山头起飞,希望能远远地看上女儿一眼。飞了两次,什么都没看到,第二次返回时还碰到了前夫的亲戚,虽然对方没有发现无人机,但郑志娥再也不敢去了。

不少“紫丝带妈妈”和郑志娥一样,为了让孩子有个安稳的环境,不必跟着男方东躲西藏,她们选择躲在远处。

小区的监控摄像头拍下了王建娜女儿被抢走的画面

乔贵玲的儿子是在2018年2月被藏匿的,那时未满一岁。起初,乔贵玲几乎每周都去前夫的住处蹲点,叫一辆出租车,请司机停在小区出入口附近的隐蔽处。那里有一片空地,前夫的母亲经常推着孙子遛弯,乔贵玲躲在车里,远远地看上一眼。

后来她发现了一个更合适的观察点。前夫家住11层,她通过消防步梯到达对面那栋楼的12层,恰好视线平齐。通过这种方式,她看到儿子两次。第一次,儿子穿着显眼的黄色上衣,在客厅里跑来跑去,那件衣服是乔贵玲买给他的。第二次,奶奶正在喂他吃饭,乔贵玲发现儿子的饮食卫生堪忧,心疼地在楼梯间哭了起来。

不久,前夫一家搬走了。乔贵玲又去楼梯间看了很多次,屋里再也没有亮起灯光。她又一次失去了孩子的消息。

王建娜与女儿的合影

起诉

2017年春节后的第一个工作日,女儿被抢走的半个月后,王建娜以抚养权纠纷为案由向法院提起诉讼。6月下旬,法院一审判决,孩子“应由被告抚养为宜”,理由是:孩子一直随父亲刘宗民生活,“因孩子尚年幼,不应轻易改变其生活环境”。

这一结果出乎王建娜的意料。根据最高人民法院发布的《关于人民法院审理离婚案件处理子女抚养问题的若干具体意见》,两周岁以下的子女,一般随母方生活。女儿被抢走时仍在哺乳期,判决时未满一岁,王建娜觉得,自己在取得抚养权的问题上应有明显的优势。

她提起上诉,9月中旬,中级人民法院决定维持原判,认为“从稳定、方便孩子生活的角度,双方之女随被上诉人生活并无不当”。

张荆表示,在涉及抚养权的案件中,法院依据的原则是“更有利于孩子的健康成长”。孩子被抢走时,旧的养育关系已被破坏,到判决时,至少过了几个月的时间,孩子和新的养育人已形成新的稳定的养育关系。此外,法院可能从执行的便利性考虑,孩子现随男方生活,如果抚养权判给女方,男方消极应对,执行庭的工作会有很大的困难。

在这种潜规则之下,抢夺方会采取拖延战术,延长孩子随自己生活的时间,巩固抢夺成果。一些“紫丝带妈妈”不得不放弃抚养权,换取与孩子见面的机会。

刘美华就是其中之一。2019年2月,她向前夫提出离婚。双方原本计划协议离婚,后来男方将孩子藏匿,刘美华因此向法院提起诉讼。9月,法院安排庭前调解,男方否认感情破裂,不同意离婚。刘美华提出男方藏匿孩子的情况,调解员轻描淡写地说了一句:“你们还没离婚呢,孩子还是要给她看的。”

正式开庭在2020年6月,她与孩子分离已满一年。开庭前,律师给她打了预防针:如果无法证明夫妻感情破裂,只能继续上诉、继续等待开庭,一些离婚官司需要超过两年才能解决。官司拖的时间越长,孩子被藏的时间越长,刘美华得到抚养权的几率越小。可直到走进法庭,她争取抚养权的想法仍未动摇。

庭上,法官告诉刘美华,孩子的抚养权归属没商量好,婚就离不了。只有离了婚,才能执行探望权。法官的态度让她意识到,再僵持下去,只会更晚见到孩子。

“我妥协了,当庭做了决定,见到孩子,我就放弃抚养权。”第二天,刘美华见到了阔别已久的孩子。

拉锯

也有一些“紫丝带妈妈”取得了孩子的抚养权。但很多时候,问题并不会就此终结。

2019年7月,由于一次严重的家暴,陈玉玲和前夫闪电离婚,两人在民政局协议,女儿由陈玉玲抚养。第二天,前夫趁她外出租房,将女儿藏匿起来。

半个多月后,她发现女儿住在前夫的妹妹家。她闯了进去,老人将孙女抱进卧室,飞快地反锁了房门。陈玉玲报了警,对方仍不肯开门。

那天,她在楼下犹豫许久,要不要直接找人把女儿抢走。因为担心女儿受伤,她最终决定诉诸法律。

2019年12月,法院将女儿的抚养权判给陈玉玲。前夫没有上诉,陈玉玲想,他们家应该不会这样执着了。

事实并非如此。判决生效的半个多月后,前夫第一次松口,说女儿被藏在老家,答应带她去接。两人搭乘大巴前往,经过芜湖时,前夫借口上厕所,一去不回。

后来,她找到了前夫的工作地点,以此为筹码,要求前夫交出孩子。又是在芜湖,前夫把她诓到两人去过的小吃街,阻止她去接女儿。

但陈玉玲还是把他拖了回去。到了县城,他怎么也不愿回村,说自己会被爸妈骂死。她决定独自前往。由于前夫的通风报信,陈玉玲到达时,家里大门紧闭,邻居也被打好招呼,说这家人搬去了海南。她站在门外,撕心裂肺地喊女儿的名字。

她在抖音上加了一些附近的人,后来,一位网友在外出打工的前一天,特意帮她拍了一段女儿的视频。视频只有15秒,女儿骑着她买的自行车,“只有侧脸,还是一闪而过的那种”。这是她在女儿被藏匿的9个月里,得到的唯一消息。

两次被骗后,她向法院申请强制执行。最初的两三个月,法官始终声称找不到男方,执行工作停滞不前。一次,她和法官争吵起来,要求尽快用些合法手段,比如列入征信黑名单、罚款甚至拘留。几天后,前夫被列入征信黑名单,但他仍未出现。

2020年4月,陈玉玲推测出前夫仍在本市,便和法官约定,自己引出男方,再由法官带回法院。蹲守不到,她只好主动联系前夫,给对方一种自己想要复婚的错觉。最终,前夫答应见面。

那天下午,法官外出办案。陈玉玲为了拖住前夫,将他的车钥匙藏了起来,忍受了一夜的威胁和暴力。第二天早上,她假意搭车,一路抱着前排座椅,怎么也不肯下车。她和法官共享实时位置,到了约定地点,前夫正要动手,法官出现了。

“他是个不经吓的人”,被带到法院不久,便打电话给陈玉玲,请她帮忙向法官求情。陈玉玲敷衍了几轮,几个小时后,前夫妥协了。

她开了五六个小时的夜车,第二天一早,在前夫老家的派出所接到了女儿。女儿第一眼就认出了她,喊着妈妈向她跑来。陈玉玲倒不敢认,女儿被养得很黑,衣服、鞋子也有些破旧。

回家路上,女儿讲了很多让人心疼的话。她清楚地记得被锁在卧室的那次:“妈妈去姑姑家找我,爷爷奶奶不让我走。”还有陈玉玲喊她名字的那次,她就躲在二楼,奶奶拉上窗帘,不许她和妈妈见面。

陈玉玲是微信群里第二个通过强制执行把孩子接回来的,不少母亲也申请了强制执行,但困难重重。

在邻居的包围下见到女儿后,郑志娥的探望屡次受阻。她曾向前夫承诺,哪怕再婚,也可以不再生育,“这辈子就要一个孩子”。对方还是没有交出孩子。

郑志娥申请强制执行后,男方表面上予以配合,同意她来探望。但她发觉,相比上次见面,女儿对自己多了一些疏离,不叫妈妈,也不再和她分享食物。郑志娥买的玩具,只要女儿一碰,奶奶就吓唬她,“特别大声地叫她的名字”。有次,男方以“孩子睡了”为名,把郑志娥拒之门外,后来经过警察协调,她看到了女儿,“明显是在装睡”。

她认定,女儿遭到男方恐吓,无法表达自己的真实意愿。两个月前,前夫勉强把女儿送去法院,但女儿声称不愿跟着母亲,没有执行成功。

无法在楼梯间观察儿子后,乔贵玲也去申请了强制执行,10个多月后才立案成功。法官始终说:“孩子是一个人,不是财产,可以强行扣来,我们无法直接帮你去抱孩子。”

呼吁立法

近两年,“紫丝带妈妈”以及关注这一群体的律师,始终在推动相关法律的完善。2020年两会,他们发布自述视频、接受采访、向人大代表写信,最终话题上了热搜,也有代表提案:“对于藏匿儿童或多次阻止探望的一方,剥夺监护权并纳入社会征信系统。”

近日,新修订的《未成年人保护法》第24条规定:不得以抢夺、藏匿未成年子女等方式争夺抚养权。张荆认为,这项规定意义重大,但并未明确违法后果,仍有完善空间。

王建娜至今仍未见到女儿。2020年1月17日,女儿被抢走整3年,她在银行偶遇了前夫。她跟着前夫的车,对方溜着她绕了天津一圈,从上午11点到下午4点。后来两人起了争执,前夫动了手。王建娜拿到一份处罚决定书,她以此为据,主张前夫有暴力行为,不适合抚养孩子,请求法院变更抚养权。

变更难度很大,王建娜最终选择撤诉。她的唯一收获,是法官要来了女儿的照片。3年未见,她完全认不出女儿了,而且照片大多拍的是背影或侧脸,仅有的几张正面照,女儿还戴着墨镜。她对女儿的印象还停留在6个月时的模样,有朋友和她同月生育,她常去翻看对方的朋友圈,“看看人家孩子现在会说什么了”。

两个月前,她以探望权纠纷为案由起诉前夫。现在,她把精力集中于此,“别的也不奢望了”。她时常梦到女儿,梦里,她找到了女儿的位置,抢过女儿就跑,跑得特别累、特别累,直到累醒。