宫腔镜检查在首次IVF-ET前应用的临床价值

曹蓓,赖春田

(株洲市中心医院生殖医学中心,株洲 412000)

近年来,随着生育年龄推迟和不孕症患者人数增加,接受体外受精-胚胎移植(IVF-ET)治疗的不孕不育夫妇比例越来越高。有研究报道IVF-ET中单个移植周期妊娠率为50%左右,而累积妊娠率可高达约80%[1]。胚胎质量和子宫内膜容受性是胚胎种植的两个关键因素[1]。影响子宫内膜容受性的因素多而复杂,如子宫解剖结构异常、输卵管积水、子宫内膜异位症、内膜种植窗移位、血液高凝倾向、母胚免疫异常等。之前文献报道在不孕患者中宫腔镜检出异常的发生率高达50%[2]。宫腔镜检查能直观评价宫腔形态,发现并治疗轻微的宫腔病变,改善宫腔环境,对提高临床妊娠率有辅助性作用,这个观点在反复移植失败的患者中已得到认可[3]。但是,首次IVF-ET前是否应常规行宫腔镜检查仍存在争议。本研究回顾性分析在我院生殖医学中心行首次IVF-ET患者的临床资料,探讨宫腔镜在首次IVF-ET前应用的临床价值。

一、资料与方法

1.研究对象:回顾性分析2018年1月至2019年12月在我院生殖医学中心行第1次IVF-ET治疗的244例患者的临床资料,按照胚胎移植前是否进行宫腔镜检查分为宫腔镜组(138例)和对照组(106例)。纳入标准:(1)年龄30~35岁;(2)不孕年限3~5年;(3)新鲜周期中,至少移植1枚优质胚胎(优质胚胎标准:分裂第3天8细胞,卵裂均匀,无碎片或碎片体积≤5%)[4];(4)移植日内膜厚度≥7 mm。排除标准:(1)高龄(>35岁);(2)移植日子宫内膜厚度<7 mm;(3)IVF-ET中未移植优质胚胎;(4)既往进行过IVF-ET治疗;(5)既往有宫腔镜治疗史;(6)合并子宫腺肌症、子宫肌瘤及生殖系统相关肿瘤者。

又根据原发不孕和继发不孕不同,将宫腔镜组分为原发不孕组(73例)和继发不孕组(65例),比较两亚组宫腔病变的类型和发生率。

2.研究方法:(1)主要仪器和设备:日本Olympus公司生产的成像、监视系统;外鞘直径4.5~7 mm的直管式硬型电子宫腔镜及连续灌流式液体膨宫机。(2)宫腔镜手术操作与治疗:宫腔镜组于月经干净后3~7 d(月经紊乱者选择在阴道流血停止时)进行宫腔镜检查。患者排空膀胱,取膀胱截石位,常规行妇科内诊及消毒。根据宫颈情况使用扩宫棒扩宫,扩张宫颈至5~7.5号,将检查镜置于宫颈管内,待膨宫满意后依序检查宫颈管、宫腔前后壁、双侧宫角和输卵管开口及宫底等部位。若术中发现息肉予以手术摘除;轻中度宫腔粘连者行粘连分离术,术后人工周期治疗1~3个月;子宫内膜炎患者予以多西环素(江苏联环药业)0.1 g bid×14天抗炎治疗;子宫内膜增殖症患者,如病检为非典型性增生则予以甲地孕酮(浙江仙琚)160 mg qd×3个月,如为单纯型或复杂型增生过长予以甲羟孕酮片(浙江仙琚)10 mg qd×1个月;术中发现黏膜下子宫肌瘤、子宫纵膈(长度≥1 cm)、重度宫腔粘连者,另在静脉全麻下行宫腔镜手术治疗,子宫纵膈长度<1 cm者不予处理。宫腔镜组检查正常者于次月进入IVF-ET周期,发现宫腔异常者治疗后1~3个月酌情进入IVF-ET周期。对照组在完善其它IVF术前检查后择期进入IVF-ET周期。(3)IVF-ET:按照我中心常规操作进行控制性促排卵、IVF和新鲜周期ET,常规行黄体支持。(4)妊娠结局判断:移植后28~35 d阴道超声检查宫腔内可见孕囊、胚芽及原始心管搏动者确定为临床妊娠。临床妊娠率=临床妊娠周期数/移植周期数×100%;胚胎着床率=孕囊数/总移植胚胎数×100%[5]。

二、结果

1.两组患者一般情况比较:两组患者的年龄、不孕年限、体重指数(BMI)、移植胚胎数目、移植日内膜厚度比较无显著性差异(P>0.05)(表1)。

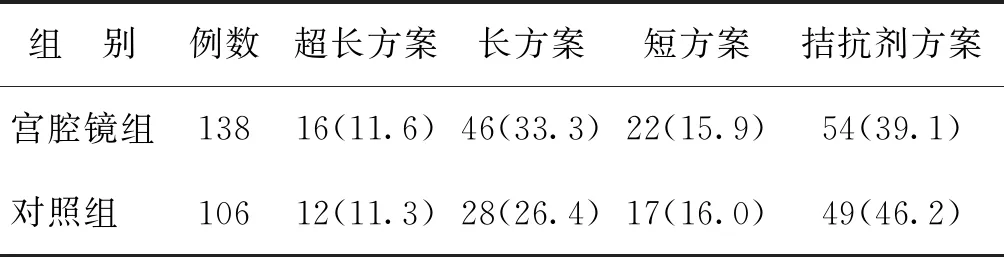

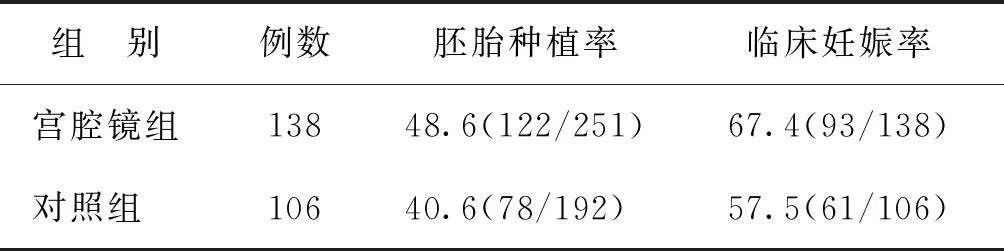

2.两组患者促排卵方案构成比及妊娠结局比较:两组患者促排卵方案构成比之间无显著性差异(P>0.05)(表2)。宫腔镜组的胚胎种植率和临床妊娠率均略高于对照组,但尚无显著性差异(P>0.05)(表3)。

表1 两组患者一般资料比较(-±s)

表2 两组患者鲜胚移植促排卵方案构成比比较 [n(%)]

表3 两组患者移植周期临床妊娠率、种植率比较(%)

3.宫腔镜检查结果:宫腔镜组138例患者中检出宫腔病变者68例(49.3%),检出的宫腔病变类型有:子宫内膜息肉、宫腔粘连、子宫内膜炎、剖宫产切口憩室、子宫内膜增殖症、子宫纵膈、鞍状子宫;检出数排前3位的宫腔病变为子宫内膜息肉(29例)、宫腔粘连(19例)、子宫内膜炎(11例)。对原发不孕组和继发不孕组进行比较发现,原发不孕组的子宫内膜息肉检出率显著高于继发不孕组(P<0.05);而继发不孕组的宫腔粘连和子宫内膜炎检出率显著高于原发不孕组(P<0.05);其它宫腔病变类型的检出率组间比较无显著性差异(P>0.05)(表4)。

表4 原发不孕和继发不孕组宫腔异常类型比较 [n(%)]

三、讨论

1.宫腔镜检查对宫腔病变的诊疗价值:胚胎着床是一个复杂的过程,即使是微小的宫腔病变也可能对胚胎着床造成不良影响[6],子宫内膜息肉、子宫纵膈、宫腔粘连、子宫黏膜下肌瘤、子宫内膜炎等都可能与辅助生殖技术(ART)的不良结局有关[6-7]。宫腔镜检查是近年来发展的一项新的妇科微创诊疗技术,相较于传统的诊断性刮宫、阴道B超、子宫输卵管碘油造影等检查,宫腔镜检查具有创伤小、直观、准确、误诊率低的优点,已成为诊断宫腔病变的金标准,越来越多地应用于ART中[8]。其适应症主要有:评估异常子宫出血、宫腔粘连的诊断及分型,评估超声检查中发现的异常宫腔病变、子宫畸形的诊断,宫内异物的定位、子宫粘膜下肌瘤分型,检查不孕症或反复流产的宫内因素、IVF前的检查等[9]。有研究显示,宫腔镜检查对宫腔病变诊断的敏感度为98%,特异度为83%,阳性预测值为96%,阴性预测值为91%[10]。本研究宫腔镜组中检出宫腔病变68例(49.3%),其中剖宫产切口憩室、子宫纵膈共4例,已于术前通过阴道B超予以初步诊断,得到宫腔镜检查确诊;剖宫产切口憩室未予治疗,子宫纵膈2例纵膈长度≥1 cm者另行住院于全麻下行宫腔镜电切术,1例纵膈长度<1 cm者未予处理。29例子宫内膜息肉患者中,术前通过阴道B超或造影确诊的仅12例,相对于宫腔镜检查,传统检查方式检出率仅41.3%;这与多数患者仅为微小息肉病变,传统检查方法容易漏诊有关。19例宫腔粘连患者中,术前通过阴道B超或造影确诊的仅有中重度粘连7例,对于轻度膜状宫腔粘连,术前阴道B超或造影未能作出诊断。11例子宫内膜炎和3例子宫内膜增殖症均由宫腔镜及其术后病检首次确诊。本研究结果再次验证宫腔镜是一种安全有效、直观准确的检查方法,可大幅提高宫腔病变的检出率和诊断的准确性,并且可同时对大多数宫腔病变进行微创治疗,改善宫腔环境和妊娠结局。

2.原发不孕和继发不孕宫腔病变类型的差异:本研究宫腔镜组宫腔病变检出率排前3位的分别为子宫内膜息肉、宫腔粘连、子宫内膜炎。其中原发不孕亚组子宫内膜息肉检出率显著高于继发不孕亚组,其原因可能是原发不孕患者月经失调、排卵障碍、多囊卵巢综合征(PCOS)等发生几率较继发不孕患者更高,其内分泌紊乱、子宫内膜雌孕激素受体失衡、细胞凋亡异常等因素导致息肉病变更易发生[11]。多发的子宫内膜息肉会影响胚胎着床,可能是导致不孕和胚胎种植失败的原因之一。

本研究结果显示宫腔粘连是继发不孕亚组中检出率最高的宫腔病变,其原因可能是继发不孕患者多数有既往宫腔手术史如人工流产、清宫术等,容易造成内膜受损继而发生粘连。严重的宫腔粘连可能导致胚胎着床失败,临床妊娠率下降,且流产率增加。宫腔镜检查可以及早发现宫腔粘连,并行粘连分解术,恢复宫腔形状,配合药物治疗修复子宫内膜,从而改善宫腔环境[12]。子宫内膜炎在继发不孕亚组中检出率也显著高于原发不孕组,其原因也可能与继发不孕患者既往宫内节育器(IUD)放置、流产史、输卵管梗阻比率较高有关[13]。

3.宫腔镜检查在首次IVF-ET前的应用价值:本研究结果显示宫腔镜组的胚胎种植率和临床妊娠率均略高于对照组,但尚无显著性差异(P>0.05),提示虽然宫腔镜检查有利于尽早发现并治疗宫腔病变,改善宫腔环境,但尚不能显著提升胚胎种植率和临床妊娠率。宫腔镜检查虽然是微创检查,但仍属侵入性操作,亦可能发生宫腔粘连、子宫穿孔、水中毒等并发症,且增加了患者的经济成本和时间成本,因此其是否应作为IVF-ET前的常规检查尚存在争议。之前有系统评价(共纳入10项研究,3 858例研究对象)研究显示,宫腔镜干预后可提高首次IVF-ET患者的临床妊娠率[14]。新近还有文献报道,对于<35岁患者,宫腔镜检查并未显著改善首次IVF-ET的妊娠结局;但对于高龄(≥35岁)患者,宫腔镜检查能有效改善助孕结局[15]。本研究纳入对象为<35岁患者,结论与袁璠等[15]一致,但与之前王冲等[14]的Meta分析结论相左,可能与样本量、患者年龄以及具体的纳入和排除标准不同有关,后续需要进一步扩大样本量并对人群进行分层分析以深入探讨。

综上,宫腔镜检查有利于尽早发现宫腔病变并及时治疗,改善宫腔环境;但并不能显著改善<35岁患者首次IVF-ET的妊娠结局,不建议作为该类患者首次IVF-ET前的常规检查。