动物源食品中黄霉素A残留量测定的研究进展

周迎春 华向美 刘少博

1.河南进口肉类指定口岸漯河查验区服务中心 河南漯河 462300 2.漯河海关 河南漯河 462300 3.大咖国际食品有限公司 河南焦作 454850

黄霉素(Flavomycin)又称默诺霉素、斑伯霉素、黄磷脂素,它是从斑伯链霉菌(Streptomyces bambergiensis)厌氧发酵产物中分离出来的一种磷酸糖脂类抗生素,分子式为C69H107N4O35P,相对分子质量为1 583.582g/mol[1]。黄霉素具有促生长、提高饲料利用效率[2,3]、抗菌消炎[4]、预防疾病[5]、用量少效果好[6]等优势,使其广泛用于畜禽养殖、水产养殖。长期食用黄霉素残留的动物源食品会破坏人体肠道菌群,对动物的骨骼发育有影响,大量摄入甚至会产生造血功能障碍[7]。农业农村部第194号公告指出[8],自2020年1月1日起,退出除中药外的所有促生长类药物饲料添加剂品种,包含禁用黄霉素预混剂。

黄霉素有5种活性成分,它们结构相似,其中的黄霉素A是黄霉素最主要的活性组分[9],占黄霉素总活性组分的50%以上。由于黄霉素除5种活性成分外还含有与其结构相似的多种其他杂质,加之测定样品基质复杂,因此目前对于动物源食品中黄霉素残留量的测定,常通过检测黄霉素A的残留量间接监控样品中黄霉素的残留量,测定方法主要有液相色谱法、液相色谱-串联质谱法,检测对象多为鱼虾及禽类组织,目前还未见到已公布的关于动物源食品中黄霉素A残留量测定方法的国内及国外标准。针对全面禁用黄霉素饲料添加剂[10],我们积极推进中药制剂[11~13]、益生元[14]、益生菌[15]等替代品的同时,进一步优化黄霉素A残留量的测定方法,是保障动物源性食品安全的必要环节。

1 黄霉素A的理化性质

黄霉素A分子式为C69H108N5O34P,相对分子质量为1 582.598g/mol,呈弱酸性,属于强极性化合物。黄霉素A易溶于水、甲醇、二甲基甲酰胺等小分子物质,在乙醇、丙醇中几乎不溶,微溶于乙醚、乙酸乙酯,不溶于苯类、三氯甲烷等其他有机溶剂,200℃开始分解,在强酸和强碱条件下易失效[1]。

2 液相色谱法研究进展

曾兆国[16](2008)等在流动相中加入庚烷基磺酸钠离子对试剂,分离鉴别黄霉素。试验采用C18色谱柱,以乙腈-3%庚烷基磺酸钠水溶液(35∶65)为流动相,流速1.0mL/min,柱温25℃,紫外检测器检测波长256nm。由于黄霉素属于弱酸性的多组分物质,庚烷基磺酸钠作为离子对试剂,在水中可电解成庚烷磺酸钠负离子,与胺类电离成的铵正离子结合而改变其保留性质,从而可更有效的鉴别黄霉素。本试验中建立的方法可使黄霉素5种主要组分完全分离,而且分离效果较好,无其它杂峰干扰,可用于黄霉素A的分离、测定。

安徽省DB34/T 1358-2011《饲料中黄霉素的测定-高效液相色谱法》饲料中黄霉素经50%的甲醇提取后,用pH 6.0磷酸盐缓冲液稀释至所需浓度,上机条件与江苏省DB32/T 1279-2008《饲料和饲料添加剂中黄霉素A的测定高效液相色谱法》一致。黄霉素5种组分得到很好的分离,峰型好,方法检出限为500μg/kg。该方法较之前的研究,显著降低了方法检出限,且能使黄霉素A很好的分离纯化,增强了结果的科学性。

以上方法为液相色谱法测定动物源食品中黄霉素A提供了技术依据,但是方法检出限高,而动物源食品中黄霉素A残留量往往低于此水平,且动物源食品基质更复杂,因此仍需要建立动物源食品中黄霉素A残留量前处理方法以满足测定要求。

Tian LL[17](2015)等利用高效液相色谱仪,建立了测定虾和草鱼中黄霉素残留量的检测方法。样品经50%甲醇水溶液提取,正己烷除脂后,利用高效液相色谱仪上机测定,使用RP-18 endcapped色谱柱,紫外检测器在波长256nm处检测。从试验可以看出,色谱图中被定量积分的峰有3个,色谱图中除溶剂峰外,有4个色谱峰,而黄霉素至少包含着5种活性成分,该方法中黄霉素各种组分的峰型、分离度较差,定性、定量困难,难以满足样品中黄霉素A的检测需求,需要在此基础上进一步的研究探索,形成测定黄霉素A的方法。

3 液相色谱-串联质谱法研究进展

高效液相色谱法实验条件操控起来相对较容易,能直观看到药物不同组分的分布情况,易于辨别产品的成分间差异[18],但液相色谱法单靠极性来定性,缺乏强有力的技术支撑,而且方法检出限、定量限高。液相色谱-串联质谱法具有显著优势,是目前国际上公认的先进检测技术,具有特异性强、数据准确、检测快速等特点[19]。

李金强[9](2013)等在液相色谱-串联质谱法测定饲料中黄霉素A含量的基础上,通过在样品前处理中增加正己烷除脂肪等步骤,建立了液相色谱-串联质谱法测定畜禽肉中黄霉素A残留量的检测方法。该方法重点研究了猪肉、鸡肉2种样品中黄霉素A的测定,该方法样品中的黄霉素A得到了很好的分离,方法检出限为3μg/kg,方法定量限为10μg/kg,添加浓度在10~50μg/kg时,回收率在70%~100%之间,变异系数在4.6%~8.8%之间。该方法的方法检出限与饲料基质相比显著降低,方法灵敏度大幅提高,不需要配置基质校准曲线,操作简便,适用于畜禽肉中黄霉素A残留量的测定。

许辉[7](2014)等建立了测定禽类组织(肌肉、脂肪、肝脏、肾脏)中黄霉素A残留的超高效液相色谱-串联质谱法,样品经10%氨化甲醇提取,乙腈沉降蛋白净化后,以0.3%甲酸-5%乙腈-水溶液和0.3%甲酸-5%水-乙腈为流动相,使用Agilent Poroshell 120 SB-C18色谱柱超高效分离,多反应检测MRM模式下测定,外标法定量。该方法的方法定量限为10μg/kg,回收率为66.5%~89.4%,相对标准偏差(RSD)为4.7%~10.2%。以上所有液相色谱-串联质谱法测定黄霉素A的研究中都是采用黄霉素作为标准品,通过含量间接换算黄霉素A的理论值,而该方法所用标准品为黄霉素A,这能够有效提高定量准确性[20]。该方法利用乙腈除杂,比固相萃取柱净化更便捷、快速,可用于快速测定禽类组织中黄霉素A的残留量。

液相色谱-串联质谱法测定黄霉素A的研究中,检测对象主要是肌肉、脂肪、肝脏、肾脏等禽类组织,液相色谱-串联质谱法测定肉制品、水产、鸡蛋、牛奶等动物源食品中黄霉素A残留量的研究还没见报道,基质不同,测定方法往往难以同一而论,因此需要增加更多种类的动物源食品,进行液相色谱-串联质谱法测定黄霉素A的研究。

4 展望

当前测定黄霉素A的研究对象多为饲料样品、黄霉素预混剂,已有文献报道利用液相色谱法测定水产品中黄霉素残留量,但该方法无法使黄霉素的各种组分有效分离,也就无法准确定量黄霉素A的残留量,需要进一步研究液相色谱法测定动物源食品中黄霉素A残留量的上机条件以及前处理方法。液相色谱-串联质谱法测定禽类组织中黄霉素A残留量的方法相对成熟,同时有必要加快对肉制品、鸡蛋、牛奶、鱼虾等其他动物源食品中黄霉素A残留量测定的研究。

目前,世界各国对黄霉素A的使用和残留限量要求越来越严,但针对黄霉素A残留的检测技术和监控体系仍相对滞后,研究测定动物源食品中黄霉素A残留量的方法,并制定相应的标准,是十分紧迫和必要的。这对我国动物源食品中黄霉素A检测、监控、执法把关具有重要意义。目前研究中通常采用黄霉素作为标准品,最后通过折算黄霉素A的含量来建立黄霉素A的标准曲线,进行定量,这必定增大了试验误差,因此,尽快制得更高纯度的黄霉素A标准品是实现动物源食品中黄霉素A的残留量测定的基础。

农业农村部

2021年4月16日

《中国农业展望报告2021-2030》预测到2030年猪肉总体消费量将达到6 098万吨

农业农村部数据显示,到2020年底,我国生猪供应恢复到2017年的92%,超过预期12%。在今年,随着产能的进一步释放,恢复速度将进一步加快,供应量或可在年中恢复到正常年份的水平。

《中国农业展望报告2021-2030》指出,养殖收益拉动和支持政策带动生猪产能持续恢复。2021年猪肉产量达到4 927万吨,增加19.8%。猪肉进口量预计为380万吨,较上年下降13.4%。2021年猪肉表观消费量预计为5 297万吨,较上年增16.5%。生猪和猪肉价格将会稳步回落。报告预计未来10年,中国生猪出栏量和猪肉产量年均增速将分别达3.3%和3.8%,2030年预计分别达到7.13亿头和5 998万吨,分别较基期(2018-2020年)增长23.5%和34.3%。展望前期生猪供给快速恢复,展望后期将稳中有增。未来10年猪肉表观消费量和猪肉人均占有量年均增速分别达到3.0%和2.7%,展望前期猪肉供给量高速增长,展望中期增速将会显著回落,展望后期则呈现稳中略增。随着猪肉供给的恢复,猪肉在肉类消费中的比重回升,但总体将会保持在60%左右。2030年猪肉表观消费量和猪肉人均占有量预计将分别达到6 098万吨和42.13千克。

农业农村部关于印发《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》的通知

为贯彻《关于实施重要农产品保障战略的指导意见》、《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》,落实2021年中央一号文件关于积极发展牛羊生产的要求,促进肉牛肉羊生产高质高效发展,增强牛羊肉供给保障能力,我部制定了《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》,请按要求抓好贯彻落实。

农业农村部

2021年4月20日

国家统计局:一季度,猪肉产量1 369万吨,增加331万吨,增长31.9%

一季度,全国猪牛羊禽肉产量2 200万吨,比上年同期增加387万吨,增长21.4%。其中,猪肉产量增长较快,牛羊禽肉产量稳定增长。牛奶产量保持增长,禽蛋产量略有下降。

生猪生产延续恢复性增长势头,生猪存栏环比连续6个季度回升。一季度末全国生猪存栏41 595万头,比上年一季度末增加9 475万头,同比增长29.5%。其中,能繁母猪存栏4 318万头,同比增加937万头,增长27.7%。生猪存栏持续恢复,环比已连续6个季度回升,恢复到2017年末的94.2%。一季度,猪肉产量1 369万吨,增加331万吨,增长31.9%。

农业农村部研究建立生猪全产业链信息权威发布制度

4月20日,农业农村部新闻办公室举行新闻发布会。农业农村部指出,近期猪价大幅回落的主要原因是生猪出栏明显增加,还有春节之后猪肉消费下降,这一增一降两个因素碰头。另外,也有养殖户恐慌性出栏形成了“踩踏效应”。按照常年猪价的走势,端午节前后,随着猪肉消费增加,猪价有可能会出现一波上涨。但是从前期新生仔猪量来推算,预计2季度,全国规模猪场肥猪出栏量同比增幅将达到50%,市场供应总体宽裕,价格不太可能超过前期的高点。

综合来看,猪肉供应最紧张的时期已经过去了,后期供应会越来越宽松。按照目前生产恢复势头,今年6、7月份,生猪存栏有望恢复到正常年份的水平。之后再过4个月左右的时间,每个月的出栏量也会逐步恢复到常年的水平。

下一步,农业农村部将继续坚持生猪生产恢复和非洲猪瘟疫情防控两手抓、两促进,对标对表生产全面恢复目标任务,逐级抓责任落实,协同抓政策落地,持续抓增养补栏,确保恢复势头不中断、生猪存栏继续增加。紧绷疫情防控这根弦,抓紧抓实常态化防控各项工作,全链条、全环节强化排查、监测、检疫、监管,在全国试行非洲猪瘟等重大动物疫病分区防控,继续开展无疫区和无疫小区建设,坚决防止疫情反弹。同时,着眼长远,探索建立生猪产能储备制度,强化监督预警,完善调控政策,稳定基础产能,早研判早介入应对,努力防止生猪生产和价格大起大落。

目前农业农村部正在会同国家发改委、商务部、海关总署和国家统计局研究建立生猪全产业链信息权威发布制度。通过统一权威的发布窗口,集中发布生猪全产业链的信息,指导生产主体合理调整产能,有效引导市场预期,平抑市场价格波动。最近我们将举行首次的发布,以后每个月固定时间对外发布,还请大家予以关注。

2021肉品与农产品包装论坛在南京隆重举行

4月8日,由中国肉类协会和中国农业科学院农产品加工研究所联合主办的“江苏大江-2021肉品与农产品包装论坛”在南京雨润涵月楼酒店隆重召开。出席本次论坛的主要领导、专家和嘉宾有:中国工程院院士、北京工商大学校长孙宝国,农业农村部畜牧兽医局屠宰行业管理处处长卢旺,农业农村部农产品质量安全中心处长高芳,商务部流通产业促进中心副处长李婷,中国肉类协会常务副会长兼秘书长陈伟,中国肉类协会副会长高观,中国农业科学院农产品加工研究所副所长张德权研究员,中国蔬菜流通协会常务副会长陈明均,中国果品流通协会秘书长陈磊,中国肉类协会包装分会会长、升辉新材料股份有限公司董事长宋建新。中国肉类协会副会长高观,中国农业科学院农产品加工研究所副所长张德权研究员、农业农村部农产品质量安全中心处长高芳、商务部流通产业促进中心副处长李婷、四川大学食品与农产品加工研究院刘昊义教授、美国查维斯机械制造公司中国区总裁张龙、大江智能装备有限公司总经理陈晓文、升辉新材料股份有限公司副总经理杨伟等国内外专家学者和企业家,分别围绕三个主题(一、高质量发展对农产品包装的新需求;二、农业现代化建设与农产品包装、冷链流通产业升级的交流;三、可持续发展与重要农产品保障能力建设)作了15场生动、精彩的主题报告。中国肉类协会副会长高观、中国肉类协会包装分会秘书长祁丽芳分别主持了大会论坛。

论坛主题报告之后,由张德权研究员主持了嘉宾圆桌对话会。中国肉类协会副会长高观,中国蔬菜流通协会常务副会长陈明均,中国果品流通协会秘书长陈磊,升辉新材料股份有限公司董事长、中国肉类协会包装分会会长宋建新,河北双鸽食品股份有限公司董事长高秋菊等5位嘉宾,分别就“加快产业升级,推进乡村振兴”等话题进行深入探讨。他们从肉类产业的标准化建设、中国蔬菜行业的现状和发展、中国水果行业的发展趋势、肉制品精深加工等多个方面进行了主题发言并与代表们互动对话。

来自全国各地的肉类、蔬菜、水果、流通行业等领域的企业家、专家代表共200多人参加了本次论坛。

3月份肉类进口量超百万吨!创历史新高

4月13日,中国海关总署公布《2021年3月全国进口重点商品量值表》。从海关统计数据表中看出,2021年3月肉类及杂碎进口量高达102.4万吨,同比增长11.4%,较2月环比增长44.2%。超过2020年7月记录(100万吨),创下月度肉类进口量历史新高。我国1至3月累计肉类(包括杂碎)进口量262.5万吨,比去年同期增长20.8%。

农业农村部公布2021年全国生猪屠宰标准化示范厂名单

4月7日,农业农村部公布2021年全国生猪屠宰标准化示范厂名单。

按照质量管理制度化、厂区环境整洁化、设施设备标准化、生产经营规范化、检测检验科学化、排放处理无害化的总体要求,农业农村部确定北京二商肉类食品集团有限公司等30家企业为全国生猪屠宰标准化示范厂并颁发标牌。

农业农村部表示,请各地强化对标准化示范厂的监管与指导,切实发挥示范带动效应,全面提高屠宰行业标准化水平,提升肉品质量安全保障能力。

3月份全国规模以上生猪定点屠宰量1 508.7万头同比增长近三成!

据农业农村部畜牧兽医局提供的数据,2021年3月全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量为1 508.7万头,比2021年2月环比增加5.9%,比去年同期增加28.8%。

巴西3月猪肉出口量创新高中国买走大半

巴西动物蛋白协会(ABPA)4月8日公布的数据显示,受益于对中国出口激增,3月份巴西对外猪肉出口创下了10.92万吨的新月度记录,同比增长了51.5%;其中5.87万吨猪肉运往了中国内地,1.75万吨运往了中国香港。

据统计,巴西今年第一季度的猪肉(包括新鲜和加工产品)出口总量为25.35万吨,同比增长了21.86%;出口额达到了5.94亿美元,同比增长了22.4%。巴西3月份猪肉出口量为10.92万吨,同比增长了51.5%;销售额达到了2.617亿美元,同比增长了57.6%。

中国是巴西猪肉出口主要目的国,今年第一季度对中国内地的猪肉出口数量达到了13.29万吨,同比增长了36.5%;3月份为5.87万吨,同比增长了64.6%。此外,第一季度对中国香港出口了3.73万吨,3月份为1.75万吨。

在鸡肉出口方面,3月份巴西鸡肉对外出口量为39.6万吨,其中中国内地进口了5.56万吨。

3月全球食品价格继续上涨,其中肉类价格指数上涨2.3%

联合国粮农组织数据显示,3月国际市场食品价格指数达118.5点,环比增长2.1%,连续第十个月上涨,达到2014年6月以来最高水平。其中,植物油价格指数环比增长8%,为近十年来最大值,豆油价格增长最为明显,部分原因是生物质柴油生产商需求预期稳定;乳制品价格指数增长3.9%,欧洲供应减少、公共餐饮行业恢复带动的需求增长推高黄油价格,亚洲进口扩大、大洋洲季节性生产收缩、欧洲及北美运输容器短缺拉高奶粉价格;肉类价格指数上涨2.3%,中国进口增长、欧洲复活节前销量增大是禽肉、猪肉涨价主要原因;粮食价格指数虽环比下降1.8%,但同比仍增长26.5%。

北京畜牧兽医研究所联合育成鲁中肉羊和黄淮肉羊2个新品种

随着肉羊产业生产方式由放牧逐步向半舍饲、舍饲转型,舍饲多羔肉羊新品种选育受到高度重视。中国农业科学院北京畜牧兽医研究所肉羊遗传育种科技创新团队聚焦舍饲多羔肉羊新品种培育,联合济南市莱芜嬴泰农牧科技有限公司、河南牧业经济学院、安徽农业大学等多个单位,经过十余年选育,成功育成鲁中肉羊和黄淮肉羊2个新品种,并于近期获得新品种证书。

据悉,鲁中肉羊是以白头杜泊为父本、我国本土湖羊为母本杂交选育而成。该品种适合在北方农区养殖,具有产羔数量多、生长速度快、产肉性能好、适合舍饲圈养等优点,经产母羊产羔率达到231.83%,6月龄育肥羔羊出栏平均体重48.79kg,屠宰率达到54.85%。黄淮肉羊是以杜泊羊为父本、我国本土小尾寒羊为母本,根据黄淮平原农区自然气候条件,同时结合区域经济发展需求选育而成。该品种肉用性能突出,对中部地区环境适应性强,对秸秆类资源利用率高,经产母羊产羔率达到252.82%,6月龄育肥公母羊体重分别达到58.50kg和52.45kg,公母羊屠宰率分别为56.02%和53.19%。

华中农业大学动物遗传育种团队在猪调控元件鉴定方面取得新进展

近日,华中农业大学赵书红教授与李新云教授团队绘制了目前涵盖品种信息和组织类型最广的猪基因组启动子、增强子、开放染色质区域及三维基因组精细图谱,大规模鉴定了顺式调控元件及调控区突变位点,揭示了影响猪表型变异的潜在调控机理,为应用功能SNP位点提升猪基因组育种效率奠定了基础,相关研究成果发表在国际期刊Nature Communications上。

DNA元件百科全书(ENCODE)计划旨在全面注释基因组中的功能元件,而调控元件的功能注释是解析表型变异及基因调控机制的重要基础。尽管家猪基因组测序计划完成开启了猪遗传育种研究的新纪元,但占基因组98%的非编码区域功能研究很少,调控元件注释也尚不清晰,这严重制约了猪经济性状分子机理解析及基因组育种技术创新。

为了攻克这一瓶颈问题,赵云霞副研究员、侯晔博士和博士生许月园等共同围绕ChIP-seq、ATAC-seq、RNA-seq和Hi-C等多种组学研究技术自主搭建了猪组织表观调控研究技术体系,以瘦肉型大白猪、杜洛克猪,及脂肪型恩施黑猪和梅山猪4个品种为研究对象,获得了包含12种组织的199组表观遗传调控数据。该研究鉴定出超过22万个猪基因组调控元件和3 316个猪基因组新转录本,并进一步解析了猪基因组的超级增强子、活性启动子等调控元件特征,阐明了猪基因组调控元件的组织特异性及其三维空间结构对基因表达调控的影响,为猪功能基因组及性状调控机制研究提供了新资料。

首次发现可降低非洲猪瘟病毒致病性的重要基因

近日,中国农业科学院兰州兽医研究所口蹄疫与新发病流行病学创新团队和外寄生虫与虫媒疫病团队在非洲猪瘟病毒致病性研究方面取得重要进展,首次发现敲除MGF-110-9L基因的非洲猪瘟病毒对猪致病性降低。相关研究成果发表在《中国病毒学(Virologica Sinica)》上。

该研究构建了非洲猪瘟病毒MGF-110-9L基因缺失毒株,当与野生毒株分别攻毒实验猪时,野生毒攻毒的动物及其同居动物,第15天全部死亡;MGF-110-9L基因缺失毒攻毒的动物,21天后仍有60%动物存活。缺失毒感染动物的血毒和组织带毒均明显少于野生毒,感染缺失毒存活动物的组织器官正常,表明非洲猪瘟MGF-110-9L基因病毒是病毒致弱的重要分子。

该研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国农业科学院科技创新工程等项目的资助。

揭示非洲猪瘟病毒抑制宿主天然免疫的分子机制

近日,中国农业科学院兰州兽医研究所口蹄疫与新发病创新团队首次发现非洲猪瘟病毒蛋白MGF-505-7R负调控天然免疫cGAS-STING信号通路,揭示了病毒调控宿主天然免疫的分子机制。相关研究成果发表在《免疫学杂志(Journal of Immunology)》上。

非洲猪瘟病毒MGF-505-7R蛋白能够抑制cGAS-STING诱导的天然免疫信号通路,证实MGF-505-7R通过自噬蛋白ULK1降解STING,从而抑制I型干扰素产生,揭示了非洲猪瘟病毒逃避宿主免疫清除的重要分子机制。当用MGF-505-7R基因缺失毒株与野生毒株攻毒实验动物,MGF-505-7R基因缺失毒株能诱导产生较高水平的IFN-β,导致病毒较低水平复制,对猪致病性显著降低。

该研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国农业科学院科技创新工程等项目的资助。

人造肉第一股”Beyond Meat国内首家工厂落地嘉兴

4月8日,美国人造肉企业Beyond Meat(别样肉客)位于嘉兴经济技术开发区的植物肉生产工厂正式揭幕。这将是其在美国之外的第一家端到端的生产工厂,Beyond Meat也成为第一家将其主要生产设施落户中国、进行人造肉产品生产的跨国公司。

据悉,嘉兴工厂将主要生产植物猪肉、牛肉和禽肉产品,通过规模化生产扩大在中国市场的零售和餐饮业务;此外,嘉兴工厂还将持续开展本土研发,并已专门针对中国市场打造了首个创新产品Beyond Pork(别样猪肉)。

西班牙非瘟根除启示——蜱虫所携带的非瘟病毒最难根除

非洲猪瘟(ASF)于1957年和1960年进入葡萄牙和西班牙,野猪以及家猪均被波及、遭受到感染。在西班牙和葡萄牙也发现了受ASF感染的蜱虫。

西班牙马德里康普顿斯大学的动物健康学教授José Manuel Sánchez Viz caíno在非洲猪瘟的根除中担任了重要角色,他由一名研究人员最终成为了马德里动物健康研究中心的负责人。他介绍了西班牙在非洲猪瘟根除中做出的努力和措施。

Vizcaíno教授介绍,“在1980年之后,ASF使西班牙变得更加善于交流合作。1990年,西班牙的ASF根除计划随着与欧盟的合作正式开始。我一生中从未见过像在控制和消灭ASF期间有那样多的协作。农民、工人、富人、穷人、兽医、实验室等都在参与并协作,每个人的共同努力使得西班牙摆脱了ASF。”

Vizcaíno表示,“ASF最难根除的环节是根除蜱虫携带的病毒。野猪易于观察,监测野猪很重要的三个因素是:它们生存在哪里、生存密度是多少以及是否有足够的食物。在根除计划的最初五年中,我们几乎清除了所有野猪种群。在该计划的头三年中,我们已经摆脱了家猪的非洲猪瘟。保护家猪相对容易,我们通过引入更好的外部和内部生物安全系统、使用ELISA检测出所有携带该病毒的无症状猪来实现这一目标。非常重要的一点是西班牙投入了大量资金来帮助农民更新他们的养猪场设施。”

据Vizcaíno介绍,户外生产是摆脱非洲猪瘟的最后一个领域。在户外被感染的蜱虫不易分辨出来,但好在有ELISA技术可以诊断辨别。西班牙使用ELISA诊断测试猪只是否感染及携带ASF病毒,同时,也对蜱虫进行了测试。对蜱虫的非洲猪瘟病毒测试,不仅得到了携带ASF病毒的蜱虫的隐藏位置,还得知了蜱虫容易叮咬猪的哪些位置。这项研究还发现蜱虫通常出现在人们不使用的猪棚或简易房中。这些猪棚或简易房被搁置不用,甚至破旧得只剩下一堵墙,通过使用哨兵猪,可以发现蜱虫就在这些建筑物中。因此,除了一些历史遗迹之外,西班牙几乎将这些猪棚或简易房全部销毁了。

武汉大学开发出非洲猪瘟快速检测试纸条

4月7日,武汉大学科医学部免疫与代谢前沿科学中心的一个科研团队,与哈兽研的一个研究团队,一起在《Cell Discovery》杂志上发表文章,表示开发出高灵敏度且经济的非洲猪瘟试纸条检测技术,认为将在非洲猪瘟病毒现场监测中有巨大应用潜力。

该试纸条技术的开发基于CRISPER-Cas技术,一种可以用于精确基因工程、转录调节以及其他应用领域的革命性的工具手段。几种II类Cas核酸内切酶可以实现对核酸进行灵敏和稳定的检测。其中Cas12可以特异性地识别某些双链DNA序列,然后非特异性剪切单链DNA,所以特别适用于双链DNA病毒的检测。结合等温扩增,该团队发现Cas12用于检测非洲猪瘟病毒具有非常高的灵敏度和精确度。

Cas12对于碱基对变异容忍度低,确保其不会与其他猪病原发生反应。研究团队使用另外5种猪病原进行的测试也印证了这一点。

Cas12技术在此之前曾被开发用于一些临床样品的检测,但是通常使用荧光报告基因,这样这种方法就只能被限制在实验室使用。而该研究团队希望能够开发出一个不依赖实验室设备的可以现场使用的试纸条产品。通过对各种参数的全面优化,最终获得了成功。

他们开发出的试纸条的灵敏度可以达到200个拷贝/样本,与qPCR方法的灵敏度相当。低检测极限使其可以用于感染的早期检测。

欧盟拟修订有机生产法规

2021年4月13日,欧盟委员会网站发布Ares(2021)2497980号咨询文件,拟更新修订(EU)2018/848法规附件II和欧盟理事会关于有机经营者的记录保存要求。具体修订内容如下:

(1)增加了关于某些特定产品的生产规则、可追溯性记录、内部质量控制以及对符合性的评估;

(2)保存记录的规定,详细说明每个生产区域的最低记录保存要求;

(3)引入某些特定要素以确保一致性和统一的记录保存基础;

(4)有机生产规则必须由已经完成的那些操作员记录下来;

(5)采集野生植物及其产品时,有必要要求经营者保持有关物种的记录以及收集的数量和时间,以实现可追溯性和符合性验证;

(6)畜牧生产、水产养殖、蜂蜜养殖的规则应保留书面证据实现可追溯性等。

世界动物卫生组织(OIE)将禽流感列为必须通报的动物疫病

禽流感是由禽流感病毒引起的多种禽类(包括鸡、鸭等)发生感染和死亡的一种重要传染病。根据禽流感病毒的致病性不同,将其分为高致病性禽流感、低致病性禽流感和非致病性禽流感三大类。高致病性禽流感主要由H5和H7亚型禽流感病毒引起,毒株包括H5N1、H5N2、H5N8、H5N9等,其主要特征为突然死亡和高死亡率。世界动物卫生组织(OIE)将禽流感列为必须通报的动物疫病。2020年新修订的《中华人民共和国进境动物检疫疫病名录》中,仍旧将高致病性禽流感列为一类传染病。

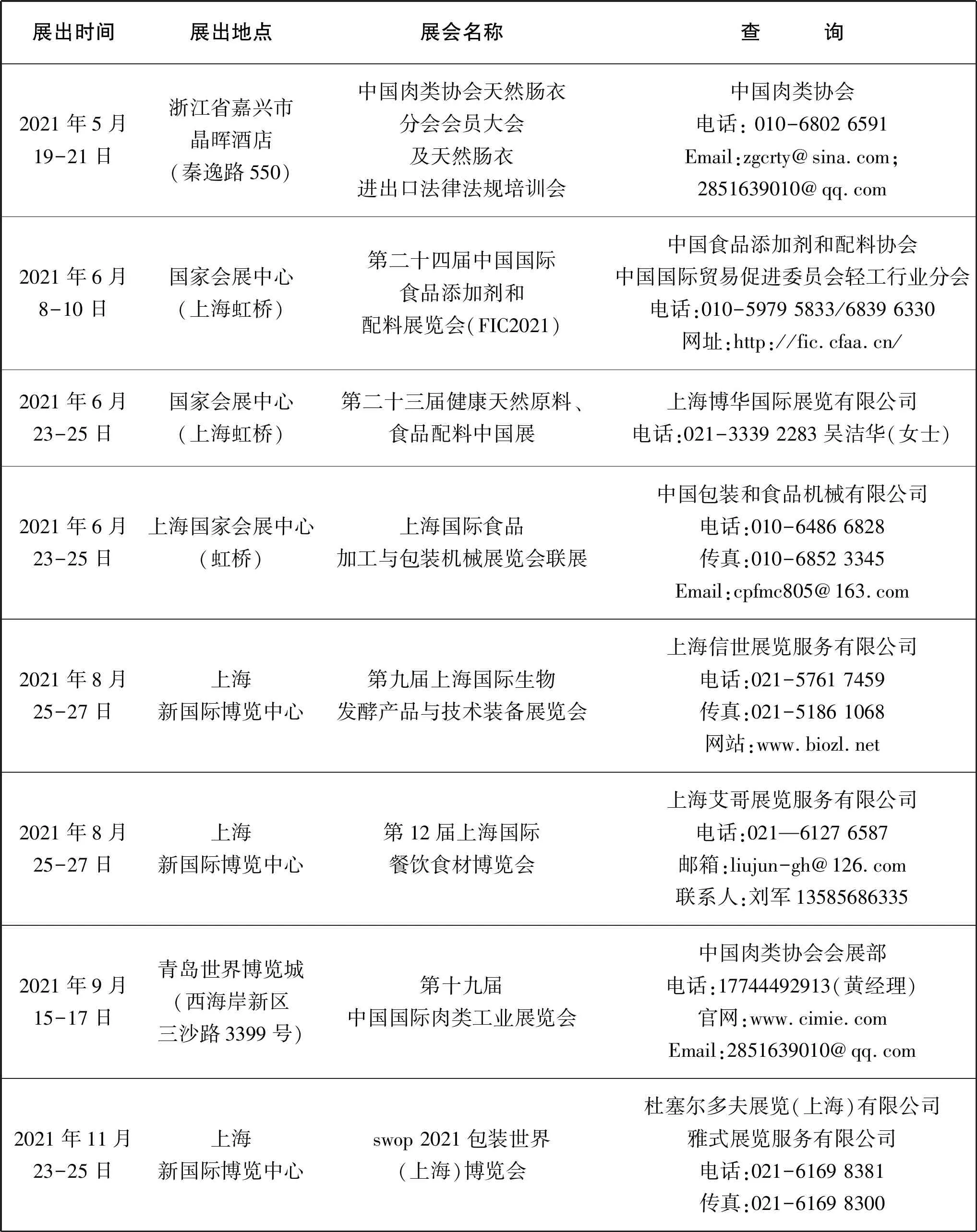

2021年肉类食品及相关展览会目录