一张年画一个故事

蔡媛媛 邱泽源

又名邱泽元,蜀艺画庄画师,四川省民间文艺协会会员,成都当代工笔画研究会会员,德阳市年画非遗传承人,德阳市美术家协会会员,绵竹市美术家协会会员,绵竹市古文化传承研究会会员,绵竹市民间文艺协会理事。曾荣获第六届、第八届、第九届绵竹年画两个三等奖和一个二等奖;临摹作品Ⅸ迎春图》荣获第十届国际三品博览会金奖;绵竹职中“工匠杯”技能大赛二等奖。作品《灾区救星感恩》被北川地震博物馆收藏。

与画结缘

1963年,我生于绵竹的一个农村家庭,小时候唯一喜欢看的就是小人书。当我看到特别感兴趣的插图时,总会拿铅笔在图画本上临摹,画多了自然就熟能生巧,慢慢上了瘾。

因家庭贫困,我读完初一就辍学了,只能回家务农。我一边种田一边坚持作画,只是大多数时候都是自己画着玩,并没有受过什么专业训练。

1984年,我第一次到绵竹文化馆,把自己的画拿给馆里的老师做点评。侯馆长(原文化馆馆长侯世武)看了我的画后,说道:“既然你对绘画那么感兴趣,我们正在开办一个绘画培训班,你也来学一学美术基础吧”。我二话没说,立马缴了20元报名费参加培训。此次培训由侯世武老师和西南美院的刘大成老师教我们画素描,主要是画些瓶瓶罐罐的静物。我在学习期间非常认真,绘画技术也进一步得到提升,收获很大。为期一个月的培训结束后,我又继续回家务农。

同年,年画社正巧接到一批加工订单,是沈阳军区预订的中堂画“虎配对联”。中堂画多用于客厅里,有镇宅辟邪之意。这批画由四川人民出版社印刷出版,需要由年画社对其进行装裱配饰。那时年画社人手不够,文化馆就在绵竹清道镇文化站临时雇用了10多名工匠,帮忙进行大批量加工,其中也包括我。大家一起加班加点赶制了2000余幅画,效果还不错。虽然过程很辛苦,但也感觉付出是值得的。

1986年,文化馆和年画社分成了两个单位。年画社里人手紧缺,没人搞拓片,于是我就留了下来。

那时年画社的工作室是原绵竹木偶剧团的旧址,所以工作条件非常艰苦,除了几间破旧的小瓦房,其他到处都是破破烂烂的。白天我在里面拓片,晚上就睡在工作室的条桌上,遇到下雨天,房屋到处漏水,又潮又湿。半年后,我的住处从年画社搬到了文物管理所(简称“文管所”),除了拓片外还多了一份帮忙守夜的兼职。于是,白天我在年画社做事,晚上就在文管所值夜班。那时夜班费一个月8元,也算多了些外快。

我在这样的环境下坚持了很长一段时间,从事拓片工作,闲暇之余也帮着大家印门神、画年画、加工粉笺纸,只要我有时间,我就帮着大伙儿做事。

以前的年画都是手工装裱,需要请人事先将绷子用木条打成格状,然后用火纸加麻料一格一格地将其绷好,再把图画纸敷在上面。经过反复刷浆,待画纸晾干后用竹片取下,之后再刷一层糨糊,就这样反复几道工序后才算完成装裱工作。有时候年画馆办展览,大伙儿都忙不过来,我就帮他们装裱。原本我是没有机会专门学习裱画工艺的,因为蒋兴康老师装裱画框时需要打绷子,我就帮忙当助手,这么一来,我把一道道繁琐的工序完整地做了一遍,自然就学到了不少东西。

我除了拓片,也常在金平定、刘竹梅、侯世武老师的工作室里画画,他们看我学得认真,也时不时地给我讲学。我将不懂的地方标记出来,也常向张先富、邱婆婆(已故年画老艺人)等前辈老师们讨教并交流绘画心得,于是逐渐掌握了许多年画方面的工艺技术。

拓片起步

传统拓片,是使用宣纸和墨汁,将碑文、器皿上的文字和图案清晰地拷贝出来的一种技能,我主要做老版拓片和石版上的碑帖。做拓片时,要先将生宣纸打湿,然后放在版面上,过一会儿,有图案的地方就会凹陷下去,然后再用拓包加松烟墨和桃胶轻轻地拍打,这样做是为了更好地呈现肌理效果。若全都使用墨汁的话,则拓出来的效果会很死板。

我坚持做了好多年拓片,慢慢积累了许多实践经验,不仅在年画社里能独当一面,偶尔还能接一些私活。比如绵竹诸葛庙里的一些拓片,还有南轩中学里面的一块清代碑的拓片,都是我做的。

1987年,年画社正式改名为年画馆。年画馆先是和四川人民出版社联手合作画屏项目,由出版社把山水画、人文画印出来,再由年画馆加工,将玻璃纸敷在画上装成框,再返给省新华书店进行发行和销售。那时候,我还在年画馆里上班,又做了四五年工艺画屏的工作。

1990年,年画馆从刺绣工艺着手,想尽办法发展年画。之前,绵竹东北镇有个刺绣厂,主要负责绣枕头、绣被套花纹一类的产品。但因为长期没有什么发展和创新,刺绣的销量并不好。有一次,年画馆的主任魏德寿到刺绣厂,尝试着弄了一个刺绣绷子,并找了兩个刺绣的老学员,请她们帮忙绣了两幅年画。没想到绣出来的年画一下就卖掉了。从那以后,年画馆就开发了此产品,绵竹年画刺绣由此而来。

以前,绵竹刺绣厂有个叫刘开珍的老大娘,手艺精湛。她在新中国成立前就直在搞刺绣,后来在刺绣厂当了多年的刺绣师傅。刺绣厂生意不景气时,馆里就将她和她的徒弟以及学员们汇集在一起,大概八九十人左右,临时成立了一个刺绣班子,开始大规模发展年画刺绣工艺。

当时,年画刺绣的生意很好,年画馆就安排我来勾勒刺绣稿,就是用铅笔打稿,画出简单的轮廓线,方便刺绣时定稿。那时我是按计件制核算工钱的,例如勾勒仕女图1元/张、赵公图4元/张不等。

做了3年刺绣稿后,我开始画中堂画。此时年画馆正好接到外贸公司订购的一批皮影,有800多个。为了赶工期,我又跟着大家一起画起皮影来,忙完这批加工后,我才正式开始画中堂画。

刚开始我画得不好,工钱也便宜,25元/张左右,后来一张比一张画得好,就涨到45元/张左右。虽说如此,但画画的收入并不多。

1992年,我离开了年画馆。但这些年在年画馆的经历,为我自谋出路打下了扎实的基础。无论是拓片、画画还是印刷、制纸,我都能应对自如。

自谋出路

出来以后,我就自己找活儿干。这期间多亏了文管所的宁志奇老师的帮忙。我离开年画馆那会儿,正巧遇到他们所里有一套《迎春图》要参展。由于怕原稿在展出途中弄坏,我就和宁志奇老师一起重新复制了一份《迎春图》。我们在绘画过程中建立了良好的合作关系,两人既是朋友又是很好的搭档。他不仅给我介绍工程,还和我一起做古建筑彩绘。我们联手完成过汉旺镇汽车站文化长廊和柏林公园名人民俗馆的项目。这期间我也结识了不少朋友,在朋友的介绍下,我先后在德阳灯会、德孝城、汉旺艺术长廊、七十二行民俗馆和剑南春酒厂等地画过画,主要是雕梁画和古建筑图案,也给北门戏台子画过彩绘。甚至还有一些绵竹做古玩生意的人,也找我临摹古画。

自营画坊

那时候,我一边在外接活一边在家画画。记得生意最好的一次,是在2008年地震前。有一位从北京来的收藏家想在绵竹买些年画作为藏品,通过朋友介绍,他找到了我。本以为他只买一两幅作品,想不到他看了我的作品后,不仅买了《百寿图》,还预订了好几套《迎春图》,这让我惊喜万分。这次买卖后,他又时不时来绵竹买一些中堂画,一直都在照顾我的生意。直到地震,我们才断了往来。

地震后绵竹重建,年画生意反而好了起来。很多地方需要彩绘年画,增添重建后的光彩。我经人介绍,先后在老家什地镇和市区江苏援建指挥部的板房外墙画过彩绘。这期间,陆陆续续地接了不少活,收入也比较可观,除了生活开销外也还有些存余。震后第二年,我决定搬到绵竹市自己开店,以销售传统年画和承接绘画项目为主,店名定为“蜀艺画庄”。

开店之后生活没有什么大的改变,我还像往常一样在外接活。如诸葛庙内的《魂壮绵竹关》和绵竹市中医院及其他医院横挂的《中医古法炮制图》都是我画的。开店后的成本相对较高,画作的价格自然也就慢慢抬高。

前两年门市生意还不错,经常有买主上门,偶尔会碰上几个大买卖,一出手就是上万元。那会儿,我的女儿和雇用的工匠都在门市画画。2015年以后,年画的销量开始逐渐下滑,虽然现在买画的人少了很多,但是我仍然会坚持画下去。即使没人买我的画,自己也可以作为收藏。如果现在不把握好时机存些作品,等年纪再大一些,恐怕就很难画出满意的作品,那将是我一辈子的遗憾。

展望未来

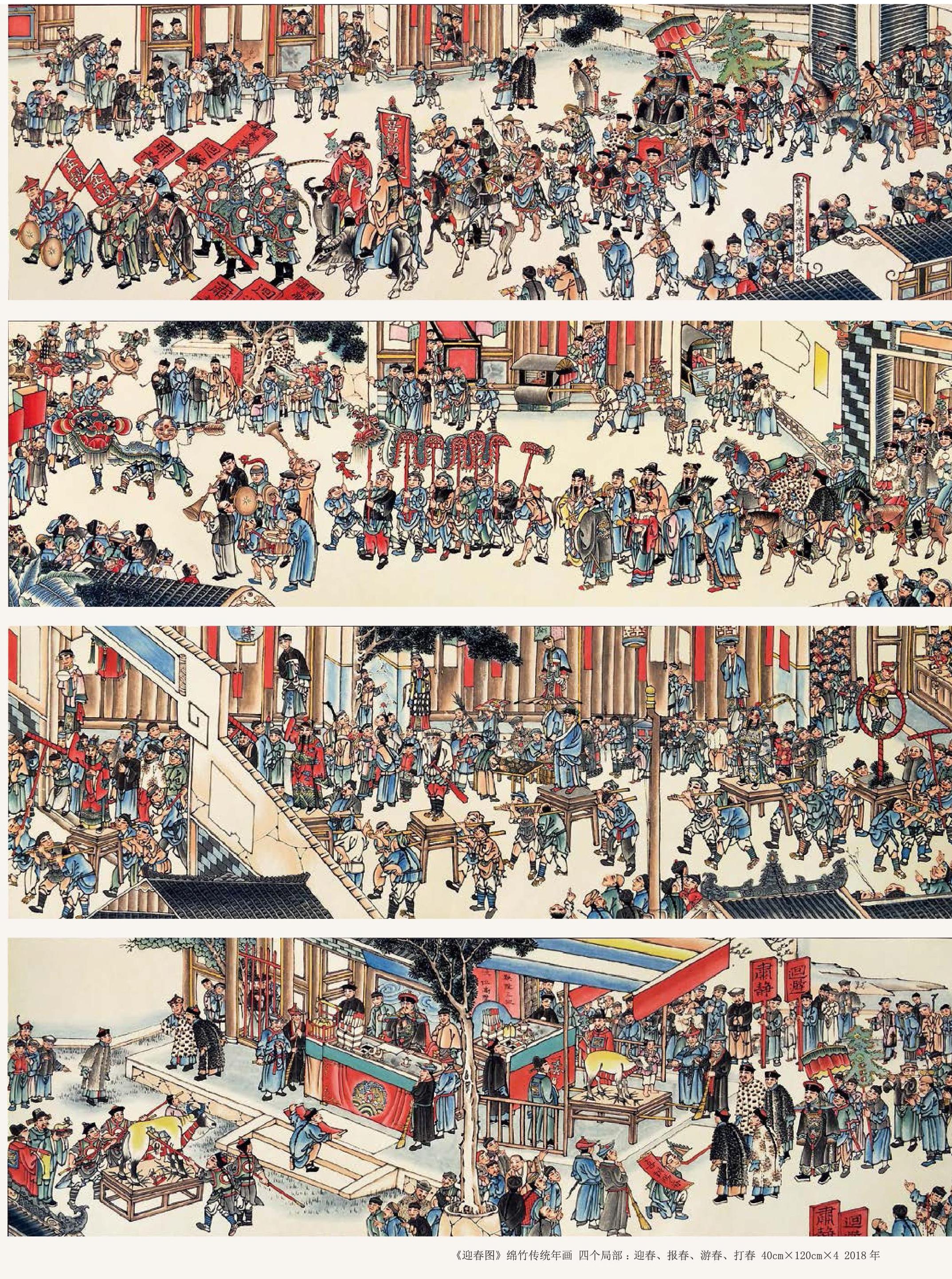

《迎春图》的原作者是黄瑞鹄,卷长6米,以清代绵竹县城为背景,用460个栩栩如生、造型各异的人物表现了土、农、工、商在绵竹街头迎春游行的场景。而我的《迎春图》依照原画共分成4幅,看似内容先后有序,实则4幅作品的内容相对独立。

临摹《迎春图》是有讲究的,作品内容不能随意增减,更不能随着自己的心意去改动。古画就得照搬原样,倘若古画有错字,那也要一字不差地跟着错。墨迹斑驳的地方,也要想方设法做出同样的效果,绝对不能脱离原样。我一生画过20多幅《迎春图》,画了几十年,对它产生了深厚的感情。

以前我也画过《清明上河图》的彩色版。《清明上河图》是北宋张择端的代表作,描绘了北宋古都汴京的景色,原作由绢本设色,高24.8厘米,长528.7厘米,现藏于北京故宫博物院。我在仿制时,尝试用重彩的方式加以创新,但颜色太过强烈反而不好,倒是小写意的淡彩效果不错。后来,我又将《清明上河图》改成全手工白描,用生宣纸表现。没用铅笔打稿,全部使用描笔,一丝一丝地透着底图勾勒。当时绘制《清明上河图》时将复印件扩大了好几倍,但仍然是模模糊糊看不清,和黑白照片似的,还有很多马赛克,我凭借着多年的绘画经验,一边翻看底稿一边临摹,总算坚持画完了。

那时候我还比较年轻,眼睛好使,摸索着边看边描,主要是以勾勒白描为主,全部勾勒完毕就花了一个多月。在墨的深浅上需特别留意,尤其是淡墨,浸染的可能性极大。因此我格外小心,稍不注意就會浸出墨线,若是错一笔,则整幅画就全毁了,为此我下了很大功夫。目前,我还存有一幅白描的《清明上河图》,总长11米多,暂未装裱,准备以后参加展览。除此之外,我还各存有两套《二十四孝》《百寿图》《迎春图》等全手工彩绘的年画长卷和条屏。近几年,我的作品也参加了省市级的各大展览。在四川美术馆首届年画展现场,我的作品《百寿图》《二十四孝》组图以及六尺《迎春图》和《降魔金刚》全部入围,深受百姓喜欢,就连美术馆的领导也亲自来我店里挑选精品。

随后,我凭借自己的努力被评上了“德阳市年画传承人”,先后加入了四川省民间文艺家协会、成都当代工笔画研究会、德阳市美术家协会,且多幅年画作品被绵阳博物馆收藏。

在我看来,自己的年画作品最突出的特点就是,所表现的花鸟和山水画含有浓厚的民间味儿,这也是我一直以来所坚持的传统年画的绘画风格。我希望今后能有人继续传承与发扬传统年画的工艺技法,虽然这条道路十分坎坷,但是我始终相信绵竹年画的发展会越来越好。