关于生态文明建设水平评估的建议

□ 李付杰 李岱青

(李付杰,中国环境科学研究院工程师;李岱青,中国环境科学研究院研究员。张林波、冯朝阳、高艳妮、杨娇等人给予了积极指导和重要建议,樊杰、谢高地等人的研究为本文提供了重要支撑,作者在此表示感谢!)

良好生态环境是最公平的公共产品,是最普惠的民生福祉。党的十八大以来,党中央、国务院就推进生态文明建设作出一系列决策部署,提出了创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,印发了《关于加快推进生态文明建设的意见》《生态文明体制改革总体方案》,为生态文明建设提供了重要遵循和行动指南。党的十九届五中全会对“十四五”生态文明建设和生态环境保护的主要目标、总体要求、重点任务做出了决策部署。生态文明建设的成效如何,党中央、国务院确定的重大目标任务有没有实现,老百姓在生态环境改善上有没有获得感,需要一把尺子来衡量、来检验。这就需要构建一套科学实用的生态文明建设水平评估方法体系。

一、生态文明建设评估现状

针对可持续发展和生态文明建设水平的评估,有关部委从国家层面发布了生态文明建设相关的指标体系与技术规范,如《国家生态文明建设示范县、市指标(试行)》《生态环境状况评价技术规范(试行)》《绿色发展指标体系》《生态文明建设考核目标体系》等。同时,一些机构、学者也从不同尺度、不同视角开展了大量研究。比如,在区域层面,有学者开展了京津冀、长三角、珠三角等重点区域典型城市群的市域生态文明水平评估研究;在省级层面,有学者提出了基于生态化的省域生态文明建设评估,有学者具体开展了辽宁省、江苏省生态文明建设评估研究;在市级层面,2019年,中国工程院基于双目标渐近法,发布了我国地级及以上城市生态文明发展水平评估报告。

但总体看来,目前已有的生态文明建设评估考核指标体系还不够精细,未能体现区域之间的差异,对不同地区的适用性不够强。我国幅员辽阔,地理跨度大,生态系统类型多样,主体功能定位不同,经济发展水平参差不齐。例如,我们不能用相同基准值来评价华北平原地区的某个区县和大兴安岭林区某个区县的森林覆盖率或者生态用地比例,同样也不能用相同基准值来评价东部沿海某个区县和西部地区某个区县的万元生产总值能耗。每个地方应该根据自身地理气候条件、资源禀赋和区位优势找到合适自身的生态文明发展路径。各地的生态文明建设不应该是千篇一律,而应该是百花齐放。因此,对各地开展生态文明建设水平评估也应该考虑各地自身条件。

二、对生态文明建设评估的几点建议

建议根据地形地貌、生态系统类型、发展定位等条件对县域评估单元进行分区、分类,并对已有生态文明建设评估考核指标体系进行梳理并优化调整,形成一套具有差异化的、同时能够准确反映生态文明建设水平的评估体系。本文提出的指标对各个县域评估单元是一致的,不同分区、分类的差异体现在指标基准值、目标值和权重方面。

1.根据气候地理条件分区

根据不同区域的气候地理条件,将全国划分为4个生态大区和11个生态地区。4个生态大区分别是:东北部湿润半湿润生态大区、北部干旱半干旱生态大区、南部湿润生态大区和青藏高原生态大区。11个生态地区分别是:东北生态地区、华北生态地区、内蒙古高原生态地区、黄土高原生态地区、西北干旱生态地区、青藏高原高寒生态地区、横断山区生态地区、川渝生态地区、云贵高原生态地区、长江中下游生态地区、华南生态地区。同时,要保持县域边界的完整性,使生态环境数据能与以县为行政单元的社会经济统计数据更好地融合,使生态文明建设评估具有可操作性。

2.根据主体功能区划分类

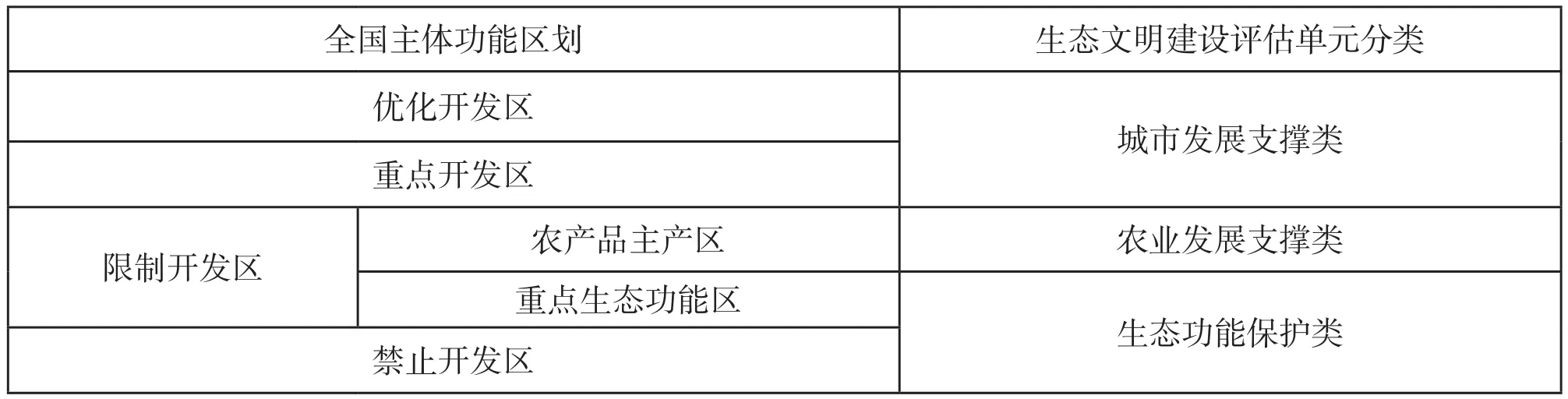

根据《全国主体功能区规划》,国家和省级尺度进行空间管制的地域功能区域类型分为4类,分别为城市化区域、粮食安全区域、生态安全区域、文化和自然遗产区域。在此基础上转化为以县级行政区划为单元的优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发4类主体功能区。城市化区域着重人口和经济的集聚能力、现状和前景;生态区域侧重于生态脆弱性重要性程度及其生态系统的相对完整性;农业区域重点考虑自然条件的适宜性和农业生产现状。

以全国31个省(自治区、直辖市)已发布的主体功能区划为基础,将评估县(市、区)划分为城市发展支撑类、农业生产支撑类、生态保护功能类,其对应关系见表1。通过11个生态分区和3个主体功能分类,将全国县级行政单元划分成33类,并以此为基础合理调整每类评估单元的指标基准值、目标值和权重。

3.科学合理筛选评估指标

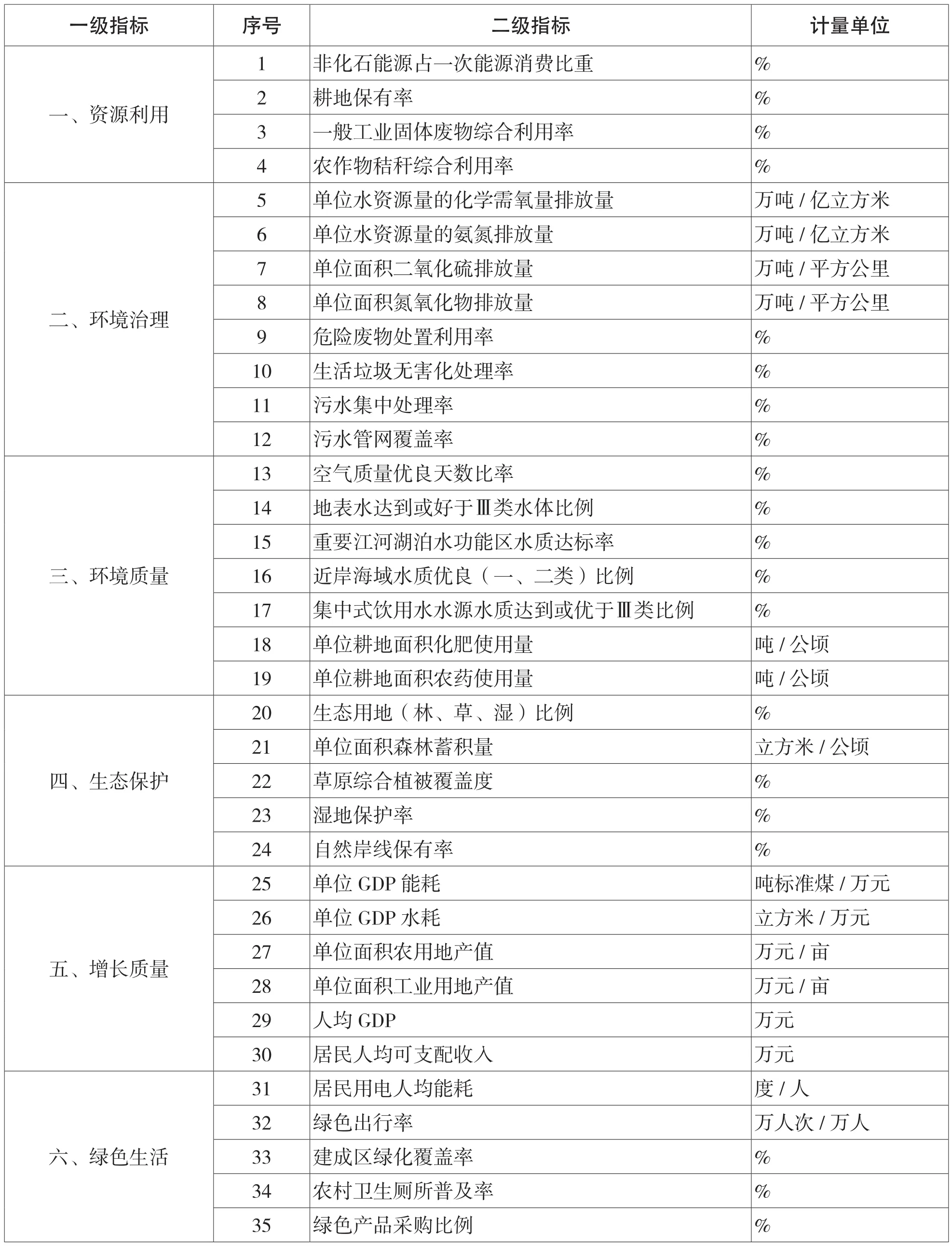

生态文明发展指标体系是对生态文明发展的总体描述和抽象概括,所选择的指标要能够体现自然-经济-社会复合系统的有机整体特性,反映“五位一体”的系统特征,表征促进人与自然和谐发展总体目标。根据《中共中央 国务院关于加快推进生态文明建设的意见》的要求,指标要反映绿色发展、循环发展、低碳发展,反映新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和绿色化,体现以节约优先、保护优先、自然恢复为主作为基本方针。指标选取要体现继承性,充分体现党和国家关于生态文明建设目标、任务的政策性部署,也要体现国际可持续发展目标的新趋势,充分借鉴国内外可持续发展评估、绿色发展评估相关研究成果。指标要具有前瞻性和导向性,能够适时进行调整和完善,适应国家政策的变化及数据可得性的变化,能够对生态文明建设具有超前的指导作用。

把握以上原则,参考《国家主体生态功能区划》《国家生态文明建设示范区管理规程(试行)》《国家生态文明建设示范县、市指标(试行)》《生态环境状况评价技术规范(试行)》《绿色发展指标体系》《生态文明建设考核目标体系》等,我们提出了包括资源利用、环境治理、环境质量、生态保护、增长质量、绿色生活6个领域共35个具体指标的评估指标体系。

4.合理设定基准值、目标值和权重值

考虑到我国不同区域自然资源禀赋、生态环境条件、经济社会发展等的差异,指标基准值、目标值和指标权重既要体现生态文明发展水平的一般要求,也要反映区域的自然地理条件、经济社会发展目标差异。只有这样才能够综合体现不同区域生态文明发展水平的分异特征。

表1 全国主体功能区划分类与生态文明建设评估单元分类对照表

表2 生态文明评估基本指标体系框架

指标基准值是现阶段对县域行政单元生态文明建设的最低要求。主要以“十四五”系列规划目标为依据,主要参考《国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要(草案)》《“十四五”生态环境保护规划》《“十四五”节能减排综合工作方案》《国家生态文明建设示范市县建设指标》中2025年目标值等规定。指标目标值是生态文明建设的理想水平。主要以我国2050年生态文明建设目标为依据(即主要参考我国“两个一百年”奋斗目标中建国100年的奋斗目标),或者以G20国家的先进水平为依据。最终根据分区、分类细化为33套操作层面的评估指标体系的基准值、目标值。

指标权重在不同类别的评估单元应有不同侧重。在城市发展支撑区,实行转变经济发展方式优先的成效评估,强化对经济结构、资源消耗、环境保护等领域,单位地区生产总值能耗和用水量、单位建设用地面积产出率、主要污染物排放总量、二氧化碳排放强度等具体指标的评价。在农业发展支撑区,实行农业发展优先的成效评估,强化对农产品保障能力的评价,弱化对工业化城镇化相关经济指标的评价,主要考核耕地保有量、农药化肥施用量、秸秆利用率、城乡居民收入比等指标。在重点生态功能区,实行生态保护优先绩效评估,强化对提供生态产品能力及区域生态环境质量等指标的评价,弱化对工业化城镇化相关经济指标的评价。

5.指标标准化与评估方法

通过双目标渐进法对每个指标进行标准化处理,即根据每个指标趋近目标值(90分值)、基准值(60分值)的程度得到指标标准化值(0-100分)。通过指标值标准化,有利于不同指标加权平均和不同评估单元之间的横向比较。将每个指标的得分加权后,可以得出县域评估单元得分。得分在90分及以上说明生态文明建设水平较高,已达到或者超过我国生态文明建设的远期目标或者发达国家水平。得分在60分以下表明该评估单元生态文明建设水平较为落后,甚至不能完成“十四五”规划或相关专项规划设定的目标。得分在60~90分说明该评估单元已经完成近期目标,但距离较高生态文明建设水平还有一定距离。

在对县级行政区域进行生态文明建设评估后,可以自下而上开展市域、省域生态文明建设水平评估,方法是将县域生态文明建设水平得分通过面积权重、人口权重、GDP权重加权平均,来得出市域、省域生态文明建设水平得分。通过县域结果自下而上开展评估有两方面优势,一方面,不必再收集市级和省级各项指标数据,减轻了市域和省域生态文明建设评估的工作量;另一方面,相比省级评估来说更容易发现各地生态文明建设的短板,有利于地方解决生态文明建设中存在的问题。

三、展望

生态文明建设水平评估仍处于探索阶段,从指标体系设计到评估结果应用都需要进一步研究,相关工作也需要进一步落实。一是生态文明建设评价指标体系要具有导向性,充分发挥评估的“指挥棒”作用,科学引导不同地区生态文明建设的重点方向。二是生态文明的评估应是动态评估,不同指标的权重随着生态文明建设进程的开展要进行相应的调整。三是要加强生态文明相关数据统计工作,开展生态文明建设评估,需要大量数据,对相关部门通过及时权威的统计调查数据提出了更高要求。