基于物联网的广西国家林木种质资源库信息平台构建

韦 维,梁星星,何应会,蒙 芳,杨丽萍,刘晓蔚,陈健武,李军集

(广西壮族自治区林业科学研究院 广西特色经济林培育与利用重点实验室广西优良用材林资源培育重点实验室 广西油茶良种与栽培工程技术研究中心,广西南宁 530002)

随着信息技术的飞速发展和日益普及,视频监控、定位,传感器和电子标签等技术得到广泛应用,物联网已融入多个领域,推动生产与生活实现精准化、高效化和智能化[1]。林木种质资源是林木育种和改良的基础,也是国家重要的战略资源[2]。广西壮族自治区林业科学研究院于2017年开始构建广西国家林木种质资源库,已收集我国华南地区100多个树种原生林木种质资源以及国内外引进的种质资源,现保存了大量优良家系、优良无性系、特异种质和优良单株。为提高种质资源库的种质保存与创新能力,广西林科院应用传感器、二维码、视频监控、移动互联及自动控制技术等构建广西国家林木种质资源设施保存库立体传感监控网络,对接智能信息管理平台,对种质资源库进行实时监测与调控,实现了种质资源信息的高效管理,对广西林木种质资源有效保存和开发利用具有重要意义。

1 建设原则

广西国家林木种质资源库树种保存多,数据信息量大,且不同环境条件对种质资源的保存情况和评价利用有影响。由于种质资源数据管理具有特殊性,广西国家林木种质资源库信息平台遵循易用性、规范性、可靠性和扩展性等原则[3],依据相关标准开发,采用可视化界面管理,数据安全可靠且可追溯,并具备扩展开发的能力[2]。

2 总体构架设计

林木种质资源库信息平台集成林木种质资源库管理系统、生态因子管理系统、二维码标识系统和视频监控系统等多个系统,构建设施保存库立体传感监控网络,实现对种质保存环境的远程监控和对资源引种、种质资源保存、环境因子和监测数据的可视化管理。

平台总体架构包括5个层次,2个体系。感知层由传感器及传感器网关构成,该层基于传感器技术、视频监控技术和卫星定位技术等对林业主体、客体及环境进行实时感知、识别与监测;数据层保存感知层的传输数据,为平台提供重要数据支撑;支撑层提供对应数据处理服务;应用系统层集成各类管理系统,为各类业务提供一体化的管理服务;展示层通过WEB 和移动终端向用户展示整个平台[2-7](图1)。

图1 平台架构设计Fig.1 Platform architecture design

3 主要功能设计

3.1 感知层功能设计

感知层运用环境因子传感器、视频监控、卫星定位、红外感应装置和二维码对资源库环境因子进行实时感知,对进出人员进行实时监测,对进出车辆车牌进行实时识别,精准定位保存种质。

3.2 数据层功能设计

数据层由地理、气象、土壤、视频、引种和种质资源库等基础库、业务库和三维模型库及数据管理体系构成,为平台提供重要数据支撑。

3.3 支撑层功能设计

支撑层负责整个平台的信息加工、数据处理、数表分析和通讯服务等,为平台提供数据共享服务、GIS 通用服务、资源目录服务、信息检索服务、遥感监测服务、视频监测服务、实时通讯服务和安全认证服务等。

3.4 应用层功能设计

3.4.1 种质资源管理

参 考LY/T 2192-2013[8]、LY/T 2417-2015[9],将引种数据分为护照信息、分类检索信息、基本描述信息、其他描述信息、保存单位信息和共享信息6大类,并在此基础上细分管理。根据林木种质资源调查方法[10]和各树种性状调查相关标准,管理和更新种质资源库保存的每份种质的基础数据、定位数据、管理措施、生长性状和经济性状等数据(表1)。功能设置、种质资源生长性状与经济性状等指标可根据需求单独设置。

表1 种质资源库的数据分类Tab.1 Data classification of germplasm resource bank

3.4.2 生态因子数据监测

利用种质资源库部署的温度、湿度、光照、风力、风向和降雨量等传感器,通过移动互联网对生态因子进行实时在线监测,并传输数据。

3.4.3 远程视频监控

在种质资源库部署高清摄像头和红外感应装置,对种质资源保存库进出车辆、人员和保存状况进行实时监控(表2)。

表2 监控设备功能Tab.2 Function of monitoring equipments

3.4.4 种质溯源

采用二维码技术对原地保存与资源库保存的每份种质进行标识,通过扫码链接至平台。

4 平台实现

4.1 技术实现

平台基于多层面向服务的架构(SOA)、领域驱动设计及便于测试和扩展的体系结构,采用自主研发的WebGIS 平台,可支持二、三维GIS 一体化。数据库分为结构化数据库与空间数据分离库,结构化数据库系统采用MYSQL Community Server(开源),空间数据库为PostGIS(遵循OpenGIS 规范);服务端通过面向对象的JAVA 语言实现功能,搭建多层次的系统架构;前端应用新一代互联网标准技术HT⁃ML5 及交互的图型化技术Unity3D 展现。视频数据传输基于RTMP 协议,气象站数据传输基于RS-485总线。

4.2 平台构成

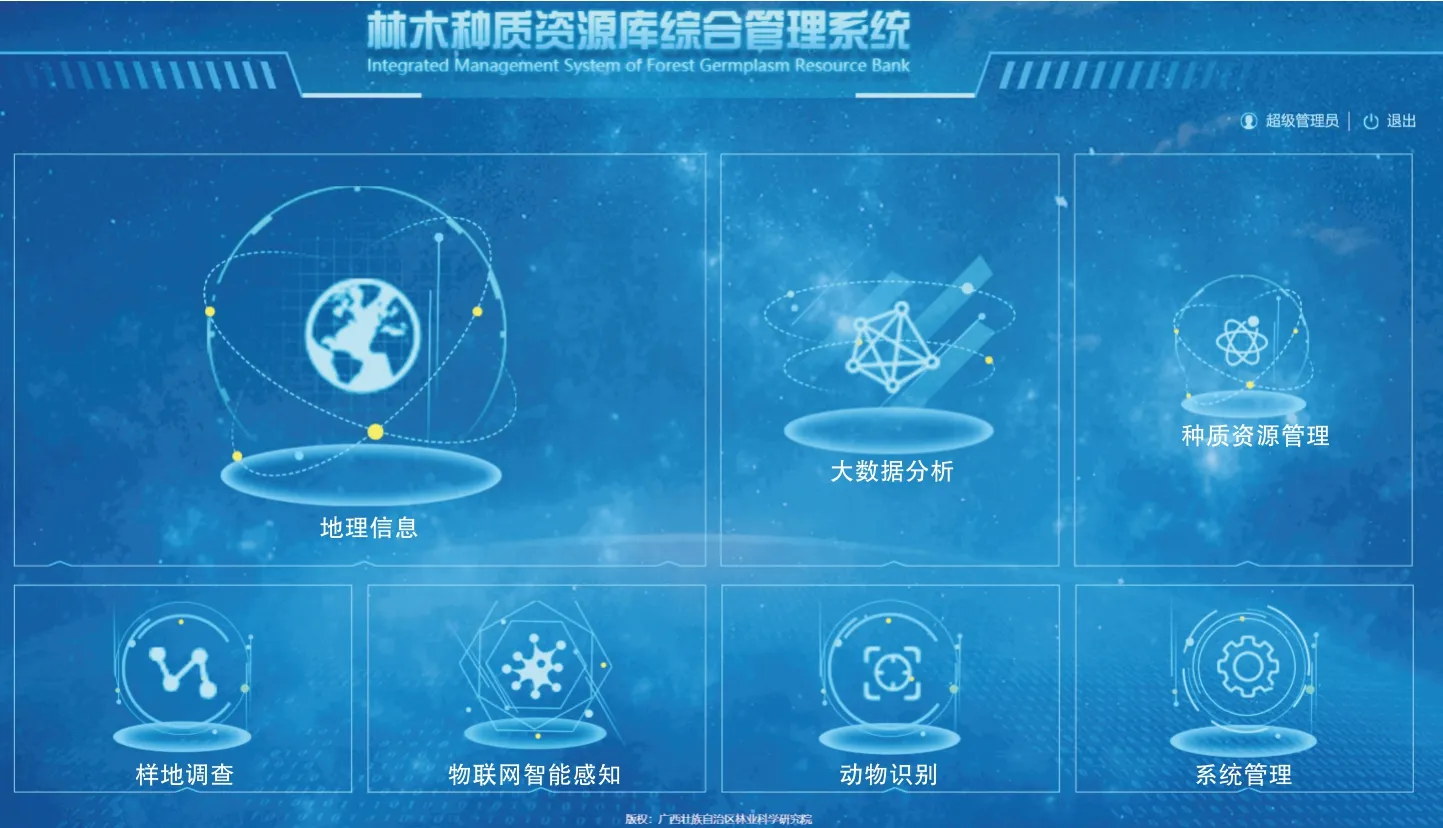

根据业务需求,在平台构建种质资源管理系统、生态因子监测系统、远程监控系统、地理信息系统、二维码追溯系统、动物识别系统和移动APP,以实现种质资源库的智能监控、数据来源的追溯和精准管理(图2)。

图2 平台主界面Fig.2 Main interface of platform

4.2.1 生态因子监测系统

对实时传输回管理系统的温度、湿度、光照、风力、风向、降水量、土壤湿度和负离子含量等数据进行处理,实时展示或按照一定周期(周、月、年)汇总统计数据(图3)。

图3 生态因子监测系统Fig.3 Monitoring system of ecological factors

4.2.2 远程监控系统

利用视频监控技术,实时监测种质资源库车辆、人员进出情况以及资源保存库状况,观测重点植株,对接生态因子监测数据,有效提高种质资源库监管、灾害监控和应急响应能力(图4)。

图4 远程监控系统Fig.4 Remote monitoring system

4.2.3 种质资源管理系统

研发了物种管理、库区管理、生产管理、采集登记、保存登记、调查数据管理、测定评价和调查指标分类等功能,实现林木种质资源引种数据和种质资源库的动态更新和统计(图5)。广西国家林木种质资源保存库建库面积为533.3 hm2,共收集热带和亚热带速生树种、珍贵树种、经济林树种、观赏树种以及竹藤5 大类100 多个树种5 463 份种质,其中物种126份、种源161份、家系3 178份、无性系1 897份和品种229份,该系统可对相关数据进行高效管理。

图5 种质资源库管理系统Fig.5 Management system of germplasm resource bank

4.2.4 二维码追溯系统

二维码可对接种质资源管理系统,对植株进行标识后,通过“林木种质资源管理系统”APP 扫码实现对种质资源库保存植株来源的追溯(图6)。

图6 二维码追溯Fig.6 QR code

4.2.5 移动管理系统

移动管理系统是本平台的移动管理端,集成了种质资源管理系统的主要功能、调查轨迹记录和测量功能等,可在野外调查时完成数据采集、记录和修订(图7)。

图7 种质资源库移动管理系统Fig.7 Mobile management system of germplasm resource bank

4.2.6 数据分析系统

可根据用户需要,设置多因素对相关数据进行统计分析,生成相关报告。

5 讨论

随着林木种质资源种类和数量的增加,传统种质资源管理的局限性越发突出。物联网技术的快速发展与应用,推动着基因资源的高效管理。通过实践,基于物联网的广西国家林木种质资源库可实现种质资源数据的精细化管理、环境因子数据的实时采集、种质资源库的远程实时监控,并可准确、快捷地生成各类统计和分析数据,对种质资源的保护和开发利用起到很好的支撑作用。下一步可集成种质资源共享平台和造林管理系统,推动种质资源的交流与交换,加快优质林木种质资源的创新与利用。