“南海Ⅰ号”南宋沉船出水瓷器阿拉伯文墨书题记考释

孙 博

(南京大学历史学院 中国南海研究协同创新中心 江苏南京 210023)

内容提要:南宋沉船“南海Ⅰ号”出水了大量带有墨书的瓷器,其中有7件为阿拉伯语题写,内容主要为所有者姓名及真主赞词。同时,根据其他船载文物以及动物遗存所反映出来的阿拉伯、伊斯兰特性,综合表明船上活跃着一个阿拉伯人群体。此外,通过对墨书上的阿拉伯文姓名传统以及赞词的书体及语法规范进行分析,初步可以认为船上阿拉伯人可能与埃及阿尤布王朝存在着较为紧密的联系。研究还发现,该阿拉伯人群体应为泛海客商而非船员,同时又可再细分为居于船艏、艉楼的两小群体,其中前者的生活环境优于后者,显示出船上人群的财富等级差异。以上发现,对研究“南海Ⅰ号”的终点港、宋代的远洋贸易路线以及中埃之间的交往关系,具有重要参考价值。

“南海Ⅰ号”沉船发现于1987年8月,船体位于广东上川岛西南方向海域,后于2007年12月整体打捞出水,并移驻广东海上丝绸之路博物馆。经过20余年的调查及发掘工作,截至2019年8月,考古人员从“南海Ⅰ号”沉船中打捞清理的船载文物已达18万余件[1]。出水文物以瓷器为大宗,主要有江西景德镇窑青白瓷、浙江龙泉窑青瓷、福建德化窑青白瓷和白瓷、闽清义窑青白瓷和青瓷、磁灶窑酱黑釉瓷和绿釉瓷等,部分瓷器附有墨书题记。目前,沉船1989—2004年调查工作以及2014—2015年发掘工作的阶段成果已于2017年陆续集结整理出版,相关考古报告共计四册[2]。

中国古代的海外贸易一直是海上丝绸之路研究的重点,现存的历代地理著作以及私人游记等为“海丝”研究提供了珍贵的史料,但是囿于资料的匮乏,宋代及以前的相关资料可谓寥寥可数,尚不足以展现一个较为清楚直观的面貌。因而,实物证据仍旧不可或缺,这就需要相关考古发掘工作的配合。在近几十年来的水下考古发掘中,附有墨书的文物成批次被发现,而文字作为信息记录的媒介,不同于其他考古材料,通常具有切实的具象化含义,可以作为了解历史信息的捷径,因而可以通过材料解决具体的问题。所以,墨书问题虽是一个较为微观的角度,但以小见大,却可以对研判古代中国海上丝绸之路的贸易以及交通情况提供一定的依据。

墨书问题最早被日本学界所重视,并已取得了相当的成果。从20世纪30年代开始,以山本博、冈崎敬、池崎让二、佐伯弘次以及大庭康时为代表的学者主要以博多遗址群中出土的众多墨书为基础,进行了较为深入的研究[3]。近年来随着“泉州湾沉船”“南海Ⅰ号沉船”等遗址水下考古工作的持续推进,愈来愈多墨书题记的发现引起了国内相关学者的兴趣,但总体而言,国内针对该类议题的专门研究仍不够充分。其中,黄建秋是国内较早关注墨书问题的学者,他主要围绕日本博多遗址的发现,对中日所见的各类墨书题记进行了系统的梳理与分析,并着重对墨书“直”字进行深入探讨[4]。陈波以2011年“南海Ⅰ号”第二次试掘所见墨书“林上”为例,探讨了墨书的性质、功能和边界,并结合宋元时期的文献资料谈及彼时贸易船上的人员组织关系[5]。林唐欧根据2013年底至2017年初“南海Ⅰ号”发掘的墨书瓷器,针对船只上中文墨书的空间分布、内容及分类进行了系统的归纳整理,并根据墨书反映的南宋海外贸易情况和社会人员结构进行探讨[6]。在陶瓷器以外,诸如陈高华、庄为玑以及庄景辉等学者亦对福建泉州宋代古船木牌木签墨书进行过深入研究[7]。

经过数十年的研究,国内外学者对中文墨书的释读已经形成了较为系统的认知,相关的成果也大多集中于此。而外文墨书的存在虽然是客观事实,但由于本身出水量少,加之材料释读的复杂性,并未能在学术界获得太大关注。但仍需强调的是,外文墨书所记录的历史信息不可忽视,而“南海Ⅰ号”作为南宋时期的远洋贸易商船,阿拉伯文墨书的发现可补中文材料之缺,从而可以对沉船整体情况有更深入的了解。另一方面,宋代及以前中国与阿拉伯地区之间交通的基本面貌仍存在相当的可研究空间,尤其是两地之间的贸易路线,有学者特别是西方史学界对于宋代中国船只是否能够直接抵达阿拉伯地区仍存有相当的怀疑。同时,此前学术界对于海上丝绸之路考古主要都集中于对出水器物本身的关注,甚至在很大程度上变成了陶瓷考古,而对于“人”的印象则很模糊。鉴于此,本文以四册考古报告已经公布的资料为讨论基础,从阿拉伯语墨书题记的新材料出发,以沉船中出水的阿拉伯语墨书题记为主要着眼点,试图对船上活跃的群体以及上述相关问题进行一个初步的讨论,根据新材料探讨新问题。

一、“南海Ⅰ号”出水的阿拉伯文物

“南海Ⅰ号”沉船的全面保护发掘于2013年11月28日正式启动,发掘于沉箱内进行,整个船体共布置了12个探方。发掘记录采取两种方式进行编号登记,前期采用探方的方式进行编号登记,如“2015NHIT0502④︰1024”,意思就是年份、地点、探方号、层位、序号;另一种记录方式就是发掘工作进入船舱之后则以船舱为单位进行编号登记,如“2015NHIC9b①︰3”,意思就是年份、地点、舱号、舱中分小舱、层位、序号[8]。考古人员采取了先清理船舱内货物再船舷外侧的次序,文物出水后即对其进行编号登记,因而出水文物的舱位、层位都很清楚,这为研究分析文物的性质及持物者身份提供了较为可靠的依据(图一)[9]。

图一//“南海Ⅰ号”沉船发掘平面图

截至2017年初,“南海Ⅰ号”沉船出水的墨书共统计出921件,大部分墨书都墨迹清晰,笔画点钩清楚,易辨和可释读,其中字迹可辨认者888件,辨识不清者33件[10]。出水的墨书主要集中在德化窑、磁灶窑两个窑口,分别清理出559件及304件,其他如闽清义窑、龙泉窑系、景德镇窑、罗东窑、东张窑、同安窑等亦有少量器物底部有墨书。

沉船上发掘出的明显具有阿拉伯风格的器物主要有两类,阿拉伯风格的金属器(主要是金器)以及有阿拉伯文墨书题记的瓷器。“南海Ⅰ号”出水的金器主要集中在船只中后左部C10a舱位,即T0301、T0401两探方交界处;同时沉船左舷前部船体外侧(探方T0201)亦发现有一漆盒,盒内集中放置了一批金质首饰,全部为西亚中东风格样式[11]。除了金器以外,墨书题记作为直接附有文字内容的文物,所蕴含的历史信息更为直接。其中阿拉伯语墨书瓷器共计发现7件,器类均为罐类,多数属磁灶窑,仅有一件为德化窑。根据考古报告所载之器物编号,发现该类瓷器分布在船只尾部(探方T0501、T0502),以及船身中前舱位(探方T0301、C4舱)。书写在瓷器上的阿拉伯语墨书所见书体不一,部分字母相同但写法不同,推测为不同人书写的可能性较大。

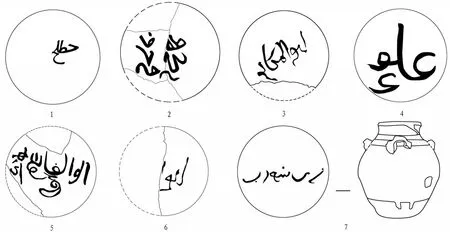

下文分条介绍7件阿拉伯文墨书题记,并尝试进行字面释读。

1.德化窑青白釉印花四系罐底部墨书(图二︰1)

该墨书题记发现于沉船探方T0501出土的一件德化窑青白釉印花四系罐底(T0501④c︰701),该器物位于船舱之上的第4沉积层c分层中,整体呈现淡青色调,底径7.2厘米。墨书位于器底中心靠边之处,为明显的阿拉伯语,共一单词,考虑字形为。该墨书字体呈现出典型的阿拉伯语誊抄体特征,该类字体最初通行于阿尤布王朝时期(12—13世纪)的埃及及叙利亚地区,13世纪后逐渐广泛流行于阿拉伯世界[12]。该单词在阿拉伯语标准语()中并未检索到任何实际含义,考虑为人名的可能性较大。若进一步考虑阿拉伯语方言的多样性,按照埃及方言的习惯用法,其具有“开船”之意[13],其他信息仍需进一步考察。

2.磁灶窑酱釉罐底部墨书一(图二︰2)

该墨书题记亦发现于沉船之探方T0501的第4沉积层c分层中,位于一磁灶窑酱釉罐残件(T0501④c︰941)底部,器物整体呈现淡土黄色,底径残长13厘米。由于该器物存有缺损,且部分墨书题记字迹模糊不清无法辨认,因而残存的墨书题记中仅有一个单词(Allah/真主)可辨识清楚。其余可辨识部分有等,为字母或字母组合,未有实际含义。推测原件器物底部应为完整的一句话,根据残存的阿语单词,推测或为穆斯林所记之真主赞词。

3.磁灶窑瓷罐器底部墨书(图二︰3)

该墨书发现于沉船探方T0502一磁灶窑瓷罐器残件底部(T0502④︰1163),该残件位于船舱之上的第4沉积层中。该罐胎致密坚硬,夹细砂,下腹至底部施有酱釉,呈深黄色,残留罐腹呈灰白夹青灰色,器底写有墨书处内凹。该墨书为明显的阿拉伯语,亦呈现出典型的阿拉伯语誊抄体特征。墨书共由两个单词组成,前者(右)应为(abū),字面意为父亲;后者(左)应为(al-ma⁃karim)为阿拉伯语男子名,意为“光荣的”;考虑常作为人名前缀,因而整体为一明显的阿拉伯人名:艾布·马克里姆。

4.磁灶窑酱釉罐底部墨书二(图二︰4)

墨书发现于沉船探方T0502一磁灶窑酱釉罐器残件底部(T0502④︰1115),该残件同样位于船舱之上的第4沉积层中,器物整体呈现出深黄夹青灰色调,底径14.2厘米。此墨书应为阿拉伯语,行文书写较为随意,书体可能为三一体或誊抄体。墨书共一单词,单词下方字母标记不明显,存有或的可能性,因而该墨书考虑为(elūm):“知识、科学”;或为(elwiya):“空中的、天上的、上方的”两种释义。除了以上两种可能性以外,亦可能为一人名。

5.磁灶窑酱釉罐底部墨书三(图二︰5)

墨书于探方T0502第4沉积层中被发现,位于一磁灶窑酱釉罐残件底部(T0502④︰420),器物整体呈现深红灰色,残件底径16.8厘米。根据残存的墨书题记,观察中间字符,可能为阿拉伯语(毒水),其他字母辨识不清。该墨书行文较为洒脱,阿拉伯语单词顺序的排布及字母的书写方法均有一定的改变与变形,推测为阿拉伯语花押的可能性较大。阿拉伯语花押是将绘画技术与书法技术进行糅合的一种艺术形式[14],书体风格因人而异,辨认较为困难。不过根据花押的使用场景,推测整体作为人名或者别号的可能性较大,具体信息仍需进一步考察。

6.磁灶窑绿釉罐底部墨书(图二︰6)

墨书发现于沉船探方T0301一磁灶窑绿釉罐残件底部(T0301②︰203),该残件位于船舱之上的第4沉积层中,器物整体呈现出深黄色调,底径20.2厘米。此墨书为一残缺单词,应为阿拉伯语(aleā),或为一人名,具体信息有待继续考察。值得注意的是,在该探方内亦发现有数件疑似阿拉伯语墨书的残件,同样因残损过多亦不可完整辨认,例如T0301②︰222以及T0301③︰222二酱釉罐底部墨书[15],因未可辨认出完整字义,故未专门条列考释。

7.磁灶窑酱黑釉罐底部墨书(图二︰7)

图二//“南海Ⅰ号”沉船瓷器阿拉伯语墨书

该墨书瓷器件发现于甲板下第4舱之内,为发现的7件阿拉伯语墨书瓷器件中唯一位于船舱之下者。墨书绘于一磁灶窑酱黑釉罐底部(04NH01C4︰1),该罐器物保存完整,罐腹施以黑色酱釉,罐口、足为白色胎底。此墨书墨迹暗淡,但仍可明显地辨认为阿拉伯语,字体呈现出典型的阿拉伯语誊抄体特征。墨书共记三单词,考虑字形为,若按照阿拉伯语标准语用法则较难理解其含义,推测应该为方言用法。按照其读音归类于阿拉伯标准语,可直接翻译为“万物皆由主造”,赞颂真主之意,为明显的伊斯兰宗教赞词。

二、“南海Ⅰ号”所载外籍人员身份类别之判定

从出水阿拉伯语墨书件所处的位置及器类来看,其作为船货的可能性较小,而更有可能是船上人员的日常用品。据考古报告所提及,“南海Ⅰ号”所发掘的磁灶窑瓷器主要分布在船体中前部,后部第11舱以后很少见到[16]。但是与之相反的是,被记有墨书题记的磁灶窑瓷器则集中出现于船只尾部(探方T0501、T0502),且绝大多数分布于船舱之上的第4层。而摆放位置的相异,显示出两者用途的区别。据考古人员描述,该层为“黑灰色泥沙沉积层,包括沉船本体和凝结物在内的较复杂堆积里……该层下暴露较清晰的船体结构轮廓和各隔舱内以成摞码放瓷器为主的船货”[17]。这说明被记有墨书题记的磁灶窑瓷器其位置处于船舱货物层之上,因而作为贸易货物的可能性较小,而更很有可能作为船上人员的日常用品。同时,在船只的中后部船舱上方的淤泥和散乱沉积层中,发现了大量的金属器、钱币、竹木漆器、朱砂等非大宗船载物品,这也显示了船只后部上层舱室内并不作为载货船舱,而更有可能作为船上人员的活动空间。值得注意的是,在沉船尾部右侧同样的地层内,亦清理出写有“舟喬前公用”墨书的磁灶窑酱釉罐,而该罐被认为是“南海Ⅰ号”船员用品的概率较大[18]。以上信息综合表明,在沉船尾部(探方T0501、T0502)的第4层应该存在着船上人员尤其是船员的活动空间,而“南海Ⅰ号”上发现的阿拉伯语墨书瓷器有5件亦发现于同一区域,表明着船上应该存在着阿拉伯人群体。

那么,活跃在“南海Ⅰ号”上的阿拉伯人群体是船员吗?宋代海船的船员群体由纲首、梢工、招头、作头、碇手、杂事、贴客、水手、火儿等构成[19]。从遗留至今的文献资料来看,宋代部分海船上确实存在着一定数量的外籍船员群体。如朱彧《萍洲可谈》记载远洋船只修补之事:“船忽发漏,既不可入治,令鬼奴持刀絮自外补之,鬼奴善游,入水不瞑”[20]。“鬼奴”又被称为昆仑奴,其“色黑如墨”,是来自“海外诸山”的南海岛民,又“绝有力,可负数百斤”,且“入水眼不眨”,遂被唐宋时期的一些海船雇用为船工[21]。阿拉伯人在宋代又被称作“蕃人”,但是从宋代遗留下来的文献资料来看,目前并没有发现“蕃人”作为船员的记载。而且值得注意的是,在沉船内发现的金器以腰带、首饰等用品居多,据考古报告所提及,多数出水金饰的器型及技法不曾见于我国宋代考古资料,呈现出明显的阿拉伯伊斯兰风格[22]。作为一艘由南宋驶向海外的贸易商船,按照常理推断,具有阿拉伯风格的金器不应该作为贸易品,而更可能为船上人员的随身用品。

此外,同样在《萍洲可谈》,书中亦记载了居于广州“蕃坊”的“蕃人”穿着:“其人手指皆带宝石,嵌以金锡,视其贫富,谓之指环子”[23]。“蕃坊”内的“蕃人”群体以西亚中东穆斯林居多,来华的目的主要是为了行贸易之事,同书中便记载“蕃长”的主要职责之一就是“招邀蕃商入贡”。这反映了宋代阿拉伯商人具有佩戴珠宝金银首饰的习惯,而“南海Ⅰ号”上发现的大量金器则很好地印证了这一特征。而另一方面,宋代海船的船员群体中有能力购入如此金器的只有是作为一船之长的纲首,宋代文献中曾记载“纲首”一般为“巨商”[24]。但是,“南海Ⅰ号”沉船中共清理出写有“纲”字的墨书瓷器计15件,皆为磁灶窑酱釉罐,主要集中在C9舱中,该舱位于船体中部,是一个较为安全的位置,而这被认为是“南海Ⅰ号”纲首所有物[25]。但是以“纲”写于器物足以表明该船纲首应该是中国人,这样就排除了“南海Ⅰ号”上的阿拉伯人群体作为船员的可能性。鉴于以上两点,笔者认为“南海Ⅰ号”所载阿拉伯人群体作为船员的可能性较小,而更可能是搭乘船只的客商。如周去非在《岭外代答》中也记载了宋代外籍客商搭乘中国船只之事:“大食国之来也,以小舟运而南行,至故临国,易大舟而东行”,同书中亦有记载如下:“中国舶商欲往大食,必自故临易小舟而往”[26]。可以得见由于中阿船只大小的差异,自中国至故临的航线多由中国船只航行,这也可以从14世纪阿拉伯旅行家伊本·白图泰记载元代的中外贸易情况中得到印证——“……中国海域只能由中国船只航行……中国船只共分三类:大的叫做艟克,复数是朱奴克;中者为艚;小者为舸舸姆”[27]。同时,元典章《市舶》二十二条目中,便详细记载了关于蕃商搭乘中国船只的规定,陈裕菁认为上述规定是沿用南宋旧制[28]。而宋代之所以制定这些规定,足以说明当时以阿拉伯人为主的外籍商人乘坐中国船舶是一个较为普遍的现象。

三、“南海Ⅰ号”所反映的宋代蕃商海上生活

宋代的远洋贸易船舶其载一行多则数百人,少则数十人。据《萍洲可谈》称,“海舶大者数百人,小者百余人”[29],又如《梦粱录》载:“海商之舰,大小不等,大者五千料,可载五六百人;中等二千料至一千料,亦可载二三百人;余者谓之‘钻风’,大小八橹或六橹,每船可载百余人”[30]。以上列举两书说的是包括船员和搭乘人员在内的总人数,实际负责操作的船员则远不到此数,如《宣和奉使高丽图经》中便记载了二千料的“客舟”实际负责操作的船员共60人,其他都是搭乘人员[31]。

而宋代远洋贸易船只上的搭乘人员绝大多数都是随行之商人。上文提及,宋代的远洋贸易时常需要在沿岸港口进行易货换船的中转操作,这就使得船货主不得不全程跟随船舶的航行,直至贸易的完成。因而时人就曾言道,海船“商人分占贮货,人得数尺许”[32]。这些数十、过百的同行的人群背景不一、来源纷杂,甚至国籍语言都不甚相同,但是船舶航程遥远,如此数量的人群泛海出行必须有一个严密的管理体系,而作为隔绝社会的封闭领域,这些在船舶上的人群实际上也就构成了一个临时的小社会。如日本《朝野群载》卷二十《大宰府附异国大宋商客事》中曾记载南宋泉州商人李充从明州申请公凭出海,便将其船上共69人分为三甲,第一甲23人,第二甲25人,第三甲18人。而“南海Ⅰ号”沉船残存船体长21.91、宽9.87米,按照该尺寸显然属于中等商船,据此推算,船上共同生活的人应该至少有四五十人[33]。而这样数量的人群,是极有可能存在着一定的组织和秩序的,而对“南海Ⅰ号”上阿拉伯商人群体的关注,可以有助于我们了解船上的组织结构以及外籍人员的生活状况。

考古报告中提及,“南海I号”在发掘的过程中,发现了一定数量的竹木漆器,该类器物集中发现于沉船的中后部上方地层,尤其是T0501、T0502这两个探方的第4层,其他则少见于船只前中部[34]。器物类型主要有木盘、木盆、木桶、漆盘、漆盒以及木制印章、木梳、木簪等,初步推断应当属于随船人员的生活用品[35]。该类生活用品密集出现于此二探方内,尤其考虑到远洋贸易商船内部物品流动较小的社会特性,显然“反映出该区域沉积物可能主要来自木船尾楼生活区”[36]。船体尾部以外区域发现的生活用具较少,但船只前部也散见有木杯(T0202③︰138)、竹席(T0202③︰1)、带柄铜镜(T0201②︰37)等物;船只中部也发现有带柄带流铜锅(T0402④︰207)以及带柄铜镜(T0401②︰184)等用品。此外,从此类生活用品发掘的层位来看,绝大多数置于货舱之上,应该位于甲板之上的建筑物中。宋代的海舶主甲板之上一般设有艉楼、艏楼、桅杆等上部建筑[37]。因而不难推断,“南海Ⅰ号”的艏楼及艉楼应该都设置有船上人员的生活起居空间。同时,船体第11舱左侧(C11a)其第1层上铺板高度接近左舷水线甲板,且未曾于铺板之上发现任何文物堆放痕迹,但是同一高度的第7舱右侧(C07c)之中的第1层铺板上则满堆铁器,因此推测此空处很可能为船员卧铺[38]。此外,同样于货舱之内亦发现有髹红漆木匙(C10c①︰181),因而可以推断出南海Ⅰ号的货舱中应该也存在有一定的起居空间。

在此基础之上,考虑阿拉伯商人遗留物的出水位置,也可以对该群体船上的生活空间做出一定程度的还原。上文提及,“南海Ⅰ号”出水的金器主要集中在船只中后左部C10c舱位,即T0301、T0401两探方交界处,以及沉船左舷前部船体外侧(探方T0201)之漆盒内[39]。金器,尤其是金质首饰作为贵重的私人用品,理应放置在生活范围较近的地方,尤其是起居场所可能性较大,因而可以将沉船上的阿拉伯人起居场所大致锁定为该二区域内。进一步考虑到阿拉伯语墨书瓷器的出水位置,亦有两件(04NH01C4︰1、T0301②︰203)位于船体前部第4舱以及船体中后部左侧探方T0301,而这两个方位均与金器出水的位置较为接近,这也加大了上述区域作为起居空间的可能性。同时,船只探方T0402亦发现有一绿釉军持[40],考古人员认为该器具应为穆斯林净礼之器具[41],而该类器具亦不该距离起居场所过远。因而笔者认为,阿拉伯群体在“南海Ⅰ号”上的生活起居区域,大致可以认为存在于船只后部艉舱上部区域、船只中后左侧第10舱附近上部区域,以及船只前方第4舱上部区域之中。所以可以见得,船只上阿拉伯人群体的起居空间大致可以分为两类,一者位于艏楼之处,另外则位于艉楼区域。

进一步对阿拉伯人群体所居住的两类区域进行分析,可以发现“南海Ⅰ号”之艏楼与艉楼区域显示出相当大的环境差异,其中艏楼的舒适性高于艉楼区域,显示出该群体可能存在一定的等级分化。考古报告中提到,“南海Ⅰ号”中出水了大量的动物遗存,其中可鉴定的数量为3158件,其中陆生哺乳动物与鸟类占比大概五分之一,部分具有屠宰痕迹,应该是船上人员所豢养的动物资源[42]。从报告中所展现的动物遗存出水地点来看,主要集中在船只的中后半部,这也表明了“南海Ⅰ号”之艉楼除了人群的起居场所之外,亦存有一部分的动物活动空间。而且,报告中还提及,在该类区域除了大量的日常用品以外,还发掘出不少的生产工具,例如天平、陶灶等,以及大量的可食用植物遗存,可见艉楼还应该是食物制作和部分生活用品的存储空间[43]。以上各方面都显示出,“南海Ⅰ号”艉楼同时集聚了船只的生产与生活空间,表明出其利用方式的复杂性,更进一步说明该处区域极有可能是海上人员的重要集散节点。而与此相对,船只前部发现的生活器物较少,说明其所居住的人员也应该较少,而这侧面说明了船只艏楼所具有的起居空间活动范围也应该较大,利用方式也更为单一,因而人员流动也远小于艉楼区域。所以,从上述推论可以研判,艏楼区域所享受的生活环境较之艉楼也应该更为优渥,而这显示出船上存在人群与财富等级的差异。进一步推论可知,“南海Ⅰ号”之阿拉伯客商应该至少分为两个群体,船体前部所居住的阿拉伯商人人数较少,但是可能具有较高的财富、社会地位,后者则反之。

以船上人员作为整体视角,可以发现“南海Ⅰ号”阿拉伯人群体可能在船只上整体具有较高的社会财富地位。从“南海Ⅰ号”出水金器的分布情况来看,即便是居住于艉楼的阿拉伯商人,也拥有远胜于普通海员及一般商人的财富,因而其居住地相较于中国船员也更远离船只尾部的生产与畜养空间。同时,考古报告中也提及,南海Ⅰ号所发现的动物遗存中,猪的数量相对较少,最多的动物则是羊,其次为家禽类[44]。这样的发现有别于文献记载,如周去非便在《岭外代答》中记载了当时远洋贸易船只的动物饲养情况,其主要畜类为猪:“一舟数百人,中积一年粮,豢豕酿酒其中……人在其中,日击牲酣饮,迭为宾主”[45]。这也得到了考古资料的印证,如1973年发掘的泉州湾宋代沉船中,家养的动物便以猪为最多[46]。作为同时代且地区相近的远洋贸易船,船员的饮食习惯理应较为接近,而“南海Ⅰ号”所反映出的少食猪肉的特性,却更接近穆斯林的饮食习惯。另一方面,“南海Ⅰ号”亦发现了若干人骨遗存,据DNA检测结果初步表明,其均为西亚、黑人之DNA序列[47]。这说明了“南海Ⅰ号”船只上的阿拉伯人群体极有可能具有较高的社会、财富地位,或者占据人数上的优势,因而船只上才会配合其饮食习惯。

四、“南海Ⅰ号”所载阿拉伯商人的简单讨论

对船体功能分区的考察有助于我们对阿拉伯语墨书瓷器件的信息作进一步挖掘,并有利于对器物主人的身份进行判定。除了墨书件T0301②︰203及04NH01C4︰1两件器物外,船上所发现的阿拉伯语墨书瓷器主要分布于船只尾部(两探方T0501、T0502)。上文提及该处功能分区复杂,人员往来密集,而且此处距离船上两处阿拉伯人起居点都有一定距离。因而可以推断,为了在密集的人员往来中区分彼此日常用品,其上墨书作为所有者人名的概率更大,与之相对,在船只尾部也发现了大量写有姓名或“姓名+直”字样的酱釉罐[48]。而写于磁灶窑瓷罐器底部墨书(T0502④︰1163)的姓名最为清晰,而且存在一定的典型性,值得进一步考察。

表一//“images/BZ_139_1134_2567_1210_2604.pngimages/BZ_139_1219_2566_1257_2604.png”为名者信息汇总表姓名images/BZ_139_423_2723_893_2787.pngimages/BZ_139_530_2794_786_2858.png备注开国君主四子建立images/BZ_139_1958_2806_2082_2846.pngimages/BZ_139_396_2867_920_2926.pngimages/BZ_139_365_2936_942_3000.png科普特人第八位艾资哈尔谢赫images/BZ_139_531_3006_784_3071.png生卒?-897活跃于1006?-1209 1688-1768 1925-2002国家埃及埃及埃及埃及沙特职业图伦王朝王子法蒂玛王朝人基督教牧师逊尼派谢赫什叶派伊玛目注:埃及开罗有以此家族名命名的images/BZ_139_809_3104_956_3143.png清真寺。

总而言之,“南海Ⅰ号”沉船发现的阿拉伯墨书及金器,展现了宋代蕃商入华贸易的海上生活图景,提供了考察古代外籍客商的新角度。同时,研究“南海Ⅰ号”上阿拉伯人群体,对了解宋代海上生活的情况及船上人员的组织结构都有一定帮助,更有利于从一个侧面揭示宋代中外远洋贸易的基本面貌,并为研究宋代经济以及中埃古代交流提供一定的依据。相信随着“南海Ⅰ号”沉船进一步发掘清理,未来将会有更多的墨书资料被发现,势必将更有助于对以上议题进行更细致及深入的研究。