沥青混合料抗剪性能与细观损伤关系模型研究

张维嘉, 肖鹏,2*, 杨盼盼, 郑佳辉

(1.扬州大学 建筑科学与工程学院,江苏 扬州,225127; 2.扬州大学 城市规划与发展研究院)

沥青路面是中国高速公路的主要路面形式,有调查显示,美国洲际公路和干线公路的路面损坏30%由车辙导致;在日本由于车辙引起的路面损害高达80%;中国由于重型交通荷载和高温的耦合作用,路面使用2年后就出现了明显的车辙。国内外许多研究表明:车辙主要是沥青混凝土在车辆荷载作用下发生的剪切变形,是影响高速公路沥青路面的最严重破坏形式之一。汪德才等基于单轴贯入试验和无侧限抗压强度试验,测试乳化沥青冷再生混合料的抗剪特性参数;Ma从微观力学角度发现粗集料的运动会削弱集料骨架的稳定性,导致沥青混合料产生严重的车辙变形;Hu发现沥青混合料空隙率和粗集料含量对高温破坏有明显影响;张肖宁等采用工业CT获取沥青混合料断面扫描图像,发现压实过程中空隙与集料的分布状况能够影响车辙变形量。目前尚未有综合宏观形貌、细观特性与抗剪性能的研究。该文结合室内试验模拟混合料剪切形变过程,通过单轴贯入试验测试不同车辙深度辙槽处与隆起处的抗剪强度,通过数字图像处理技术对沥青混合料组合试件切面图像进行处理,研究沥青面层细观特性指标随车辙形变加剧的变化情况,建立沥青混合料抗剪性能与细观损伤程度的关系模型。

1 试验

1.1 原材料

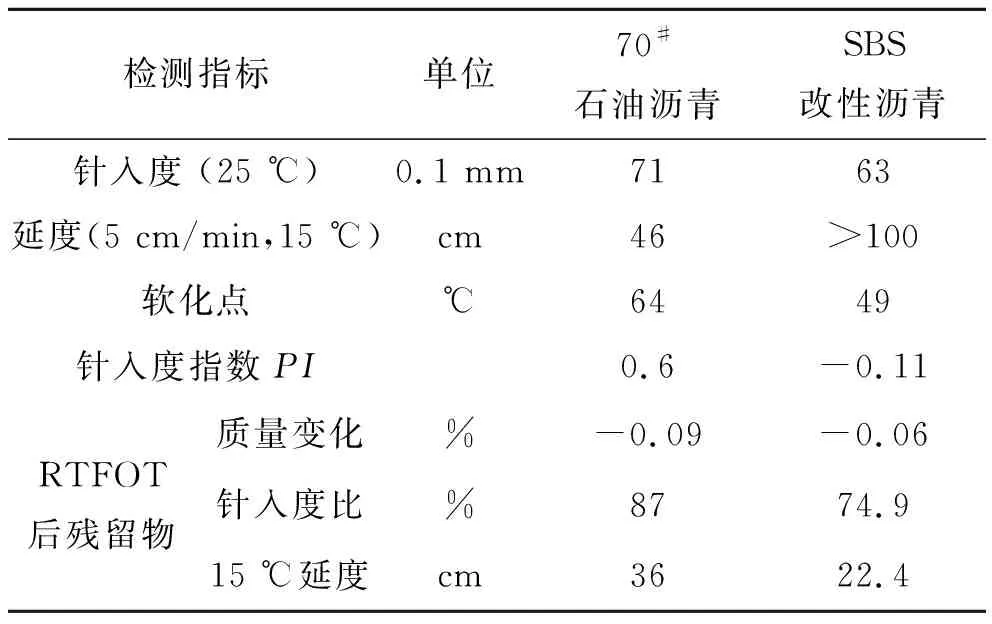

研究表明:路面结构的中下面层对车辙变形影响显著。试验采用上面层为SMA-13、下面层为AC-20的双层车辙试件,选用的沥青为SBS改性沥青和70#道路基质石油沥青,其各项性能指标见表1。SMA-13中掺入絮状木质素纤维,占沥青混合料总质量的0.3%。

表1 沥青性能指标测试结果

1.2 试验方法

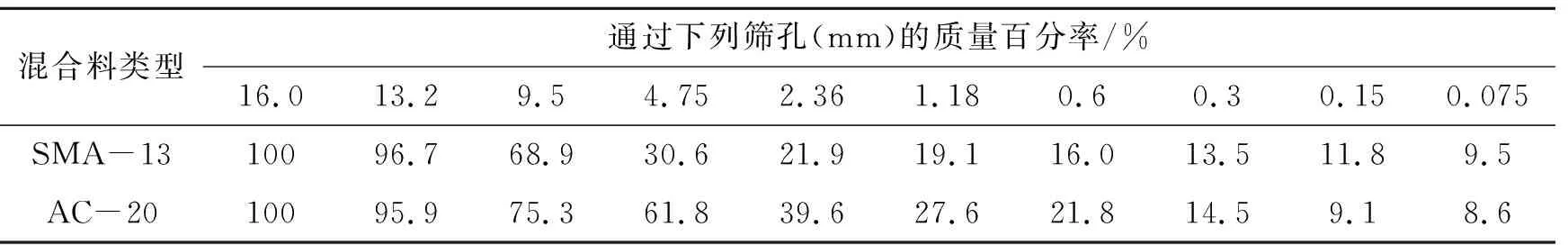

采用300 mm×300 mm×100 mm的试件,由40 mm厚的SMA-13与60 mm厚的AC-20组合而成,相应级配见表2。双层车辙试件先压实下面层,成型后常温冷却24 h,之后压实上面层沥青混合料,最后常温下放置48 h。对辙槽处与隆起处取芯,芯样试件直径为100 mm。

表2 双层车辙试件沥青混合料级配

2 试验结果与分析

通过单轴贯入试验评价双层沥青混合料芯样试件的抗剪性能,对辙槽处与隆起处取芯。在不同温度、荷载组合条件下,对试件进行车辙试验。当双层沥青混合料试件车辙最大深度达到5、10、15、20 mm时,测试其车辙辙槽处和隆起处的抗剪强度。选取极值点处的强度值作为试件的破坏强度,不同工况下车辙板的辙槽处与隆起处抗剪强度如图1所示。

图1 不同工况下的辙槽处与隆起处抗剪强度

由图1可知:在高温和重载环境下,混合料车辙形变前期隆起、下陷速度较为平缓,整体表现为车辙现象稳定形成期,而当车辙深度发生到一定程度时(10~14 mm),车辙隆起速率呈现突然的增长趋势,说明沥青路面车辙后期更多地受混合料隆起变形影响。

不同工况下,随着车辙加深,辙槽处的抗剪强度整体呈上升趋势。车辙形成初期,荷载作用使混合料内部细骨料和胶浆向两边不均匀扩散,导致辙槽处抗剪强度略微降低;车辙形变后期,辙槽处的沥青混合料逐渐被压密,抗剪强度提高。而隆起处的抗剪强度随着车辙深度的加深逐渐降低,其原因可能是细骨料和胶浆向两边不均匀扩散,隆起处的细骨料与胶浆变多,级配变细,导致隆起处的抗剪强度降低。温度越高,抗剪强度的降低趋势越大,可以印证高温是导致路面抗剪强度减弱的主要原因。

路面的车辙有凹陷与隆起,车辙辙槽处与隆起处的抗剪强度呈现不同的变化趋势,单独以某一处的抗剪强度全面评价路面整体的抗剪承载力缺乏合理性,该文采用离差比来评价路面的抗剪承载能力:

(1)

式中:k为离差比;RT为辙槽处抗剪强度(MPa);R′T为隆起处抗剪强度(MPa)。

不同工况下,随着车辙深度的变大,离差比均逐渐减小,表明隆起处与辙槽处抗剪强度的不均匀性增大。通过Origin拟合5种工况下离差比k和车辙深度之间的函数关系,发现两者间存在线性关系(图2)。

图2 离差比与车辙深度的线性分析

由图2可知:在车辙形变后期,高温和重载对离差比下降速度影响较大,说明高温和重载是路面破坏的重要原因。

3 沥青混合料细观特性指标

随着骨架的变形,混合料内部在细观上会出现空隙、沥青膜和特征筛孔集料在数量上的衰变现象。对于同类级配组合试件,可以通过各结构层的沥青含量、空隙率和图像级配变化来研究车辙产生机理。选取工况1~4下试件的平面切面图像作为混合料细观特性获取对象,对截面空隙率、沥青面积比、图像级配变化这3个细观特性进行分析。

3.1 截面空隙率

空隙率是沥青混合料级配控制的重要指标之一,该文采用改善后的双峰法对图像进行阈值分割,通过二次非线性拟合,拟合公式见式(2),各类试验条件下截面空隙率变化如图3~6所示。

(2)

式中:VVb为识别空隙面积比(%);f为单个孔洞所占像素点个数;m为图像像素点总数。

由图3~6可知:多数情况下辙槽处的空隙率小于车辙隆起处,说明行车荷载使沥青面层内部材料产生流动现象。辙槽处上面层的空隙率含量要小于下面层含量。辙槽处空隙率下降,沥青混合料被压密;而在车辙隆起区域,可以发现其空隙率总体呈现增长的趋势,但增长幅度不一样,说明沥青混合料是不均匀流动的。

图3 SMA-13辙槽处空隙率变化

图4 AC-20辙槽处空隙率变化

图5 SMA-13隆起处空隙率变化

图6 AC-20隆起处空隙率变化

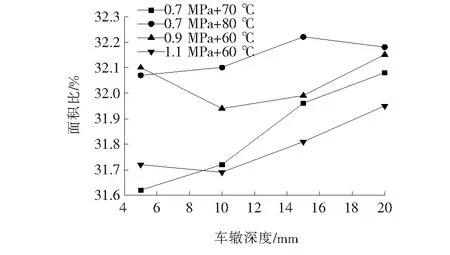

3.2 沥青面积比

沥青混合料二维切片断面中暗相部分为沥青、矿粉和空隙构成的体系,明相部分则是矿料颗粒。研究表明:沥青混合料体积组成合理时,能够增强沥青混合料的力学性能,提高路面结构的稳定性,延长使用年限。沥青混合料胶浆(沥青)的含量是体积组成中的一个重要指标,沥青混合料切面面积比值能一定程度上表征沥青含量。该文对两种级配混合料切面进行了图像沥青面积比的识别,通过式(3)计算沥青面积比,具体结果如图7、8所示。

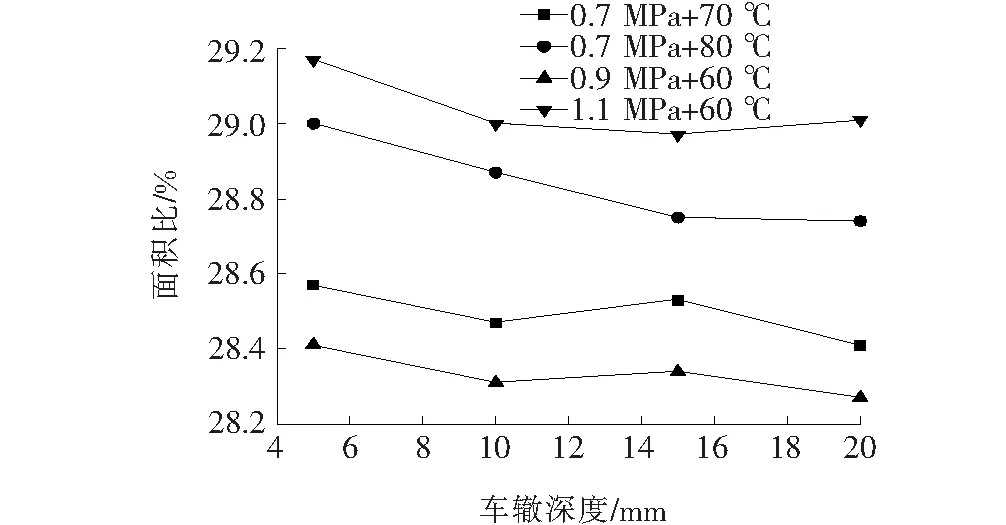

图7 SMA-13沥青面积比

图8 AC-20沥青面积比

(3)

式中:PA为沥青面积比;Nb为阈值分割点左边各灰度对应像素点个数;Na为阈值分割点左边各灰度孔洞对应像素点个数;N为像素点总和。

由图7、8可知:车辙处各层沥青面积比的变化反映了各层沥青的蠕动迁移情况。上面层沥青面积比整体呈现增长趋势,变化量与工况因素影响关系较为复杂。荷载越大,随着车辙的加深沥青面积比变化幅度越大,温度的影响主要是加速了车辙前期沥青含量增加。而下面层沥青在荷载作用下面积比逐渐减小,可能原因是下面层沥青在荷载作用下,细骨料与胶浆往两侧扩散,经嵌挤等作用使得下面层沥青面积比减小。

3.3 图像级配

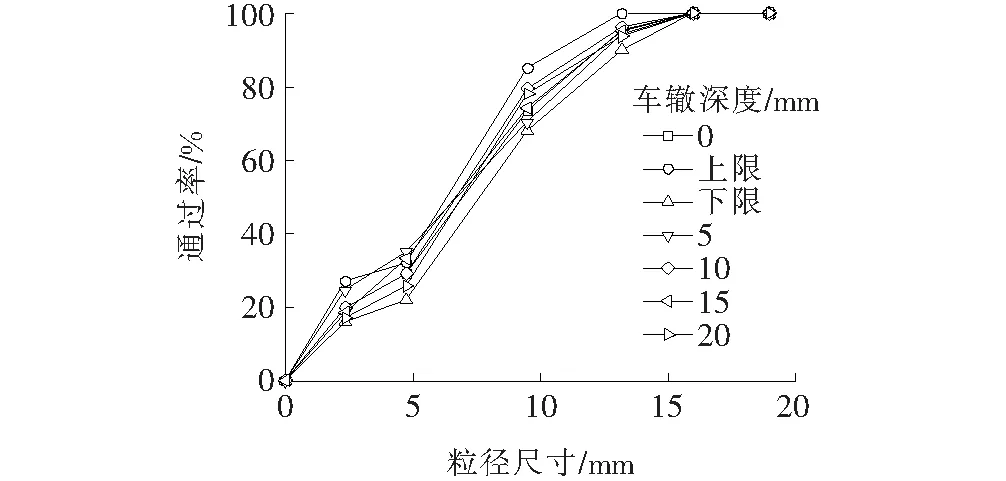

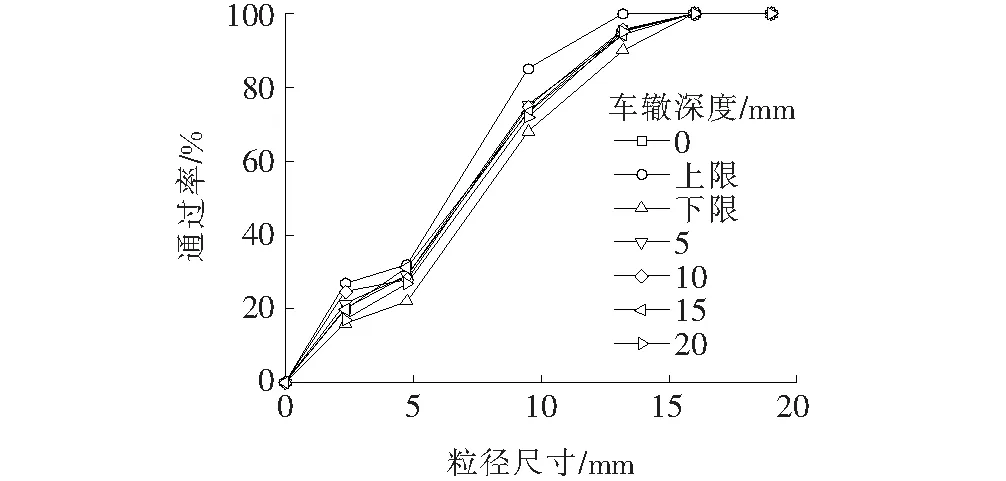

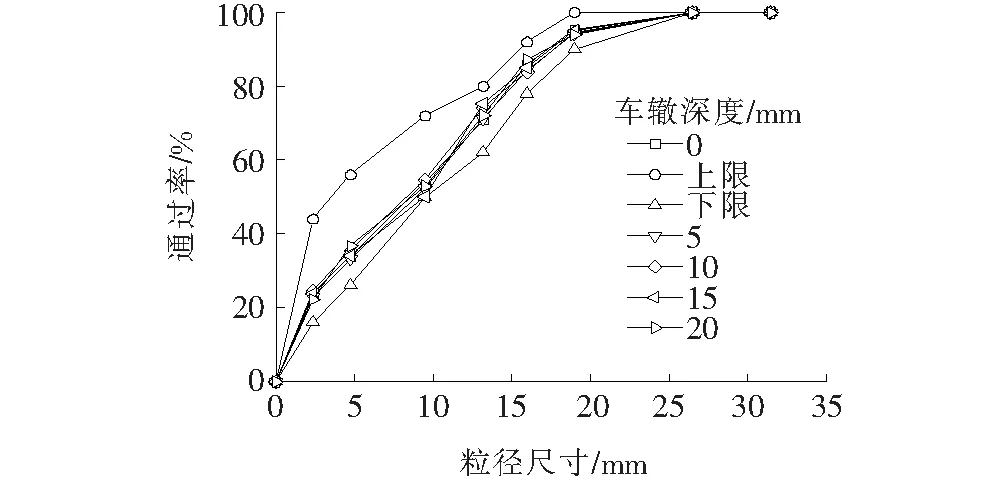

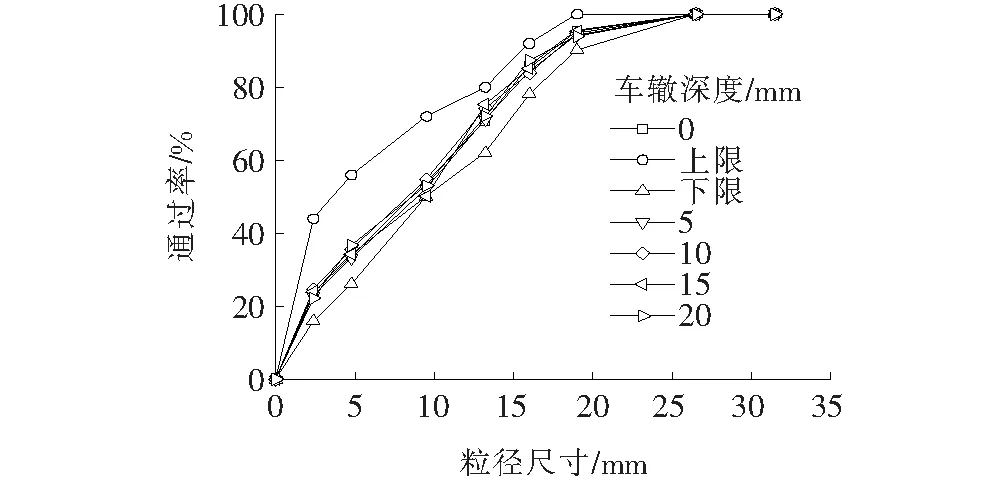

通过提取矿料颗粒的二维形状特性,分析沥青混合料的矿料级配组成情况,即图像级配的概念。通过模拟试验室集料的筛分过程,以各筛孔矿料颗粒面积之和占图像总矿料面积的比值作为通过率,分析沥青混合料的矿料级配组成情况,仅选取粒径为2.36 mm以上的矿料作为统计对象,结果如图9~16所示。

图9 SMA-13级配(0.7 MPa+70 ℃)

图10 SMA-13级配(0.7 MPa+80 ℃)

图11 SMA-13级配(0.9 MPa+60 ℃)

图12 SMA-13级配(1.1 MPa+60 ℃)

图13 AC-20级配(0.7 MPa+70 ℃)

图14 AC-20级配(0.7 MPa+80 ℃)

图15 AC-20级配(0.9 MPa+60 ℃)

图16 AC-20级配(1.1 MPa+60 ℃)

由图9~16可知:4种工况下,SMA-13级配的变化主要发生在4.75 mm粒径处,随着车辙深度的增加,4.75~9.5 mm粒径的颗粒所占总颗粒的比值有所下降,宏观上表现为细集料减少。AC-20级配的切面图像识别结果为细集料逐渐增多,粗集料有减少趋势,变化集中在4.75 mm和9.5 mm粒径颗粒处,所占总颗粒的比值有所上升,考虑集料自身强度,可能是骨架颗粒(或针片状颗粒)局部被压碎,整体呈现出细粒径颗粒逐渐增多。由于辙槽处部分软弱的粗集料因为受到外力作用被压碎,使矿料级配退化。辙槽处的部分细粒径颗粒因为高温作用横向流动到车辙隆起处,使得车辙隆起处细粒径颗粒变多。

4 细观特性指标、车辙深度和抗剪强度三者的关系

通过回归分析中的相关系数来分析细观变化指标与宏观形变程度的相关性,然后通过关联程度强弱依次进行排序,最终结果如表3所示。

表3 灰关联系数

由表3可以发现:两种级配切面上细观特性指标对车辙形变率的影响具有较高的一致性,两种级配的细观参数对形变率呈现出相同的影响程度,在形变贡献率的权值分配中,可考虑均值分配的方式。

4.1 模型表达式

假定不管荷载、温度的组合情况,沥青混合料车辙形变程度只与切面空隙、沥青含量、4.75 mm粒径通过率有关,且这三者之间服从线性变化关系。最终存在车辙深度h满足下式:

(4)

其中:A为试件厚度;Xi为切面空隙、沥青含量和4.75 mm粒径通过率变化对应的宏观形变率;Ki为Xi对应的形变贡献率,并满足K1+K2+…+K6=1。

4.2 模型的构建

将沥青混合料细观特性指标作为损伤指标,与变形率相结合。考虑到模型自变量的单调性,最终选取以上面层混合料空隙率、沥青面积比和下面层混合料的沥青面积比作为最终的损伤指标。初步建立如下关系:

h=A{[16.916-8.333(-7+11.73x1)1/2]K1+(10x2-315.08)K2+[5.19-30.3(0.654-0.02146x3)1/2]K3}

(5)

对比各项细观特性指标对试件宏观形变的影响,结合标准工况下离差比与车辙深度的表达式,发现细观特征参数、车辙深度与离差比三者之间符合如下函数关系:

k=-0.02{A[16.916-8.333(-7+11.73x1)1/2]K1+(10x2-315.08)K2+[5.19-30.3(0.654-0.21 46x3)1/2]K3-49.23}

(6)

式中:k为离差比;A为试件厚度;x1为上面层混合料空隙率;x2为上面层混合料沥青面积比;x3为下面层混合料沥青面积比。

5 结论

(1) 4种工况下,随着车辙深度的加深,车辙处抗剪强度总体均呈上升趋势;隆起处的抗剪强度逐渐降低。随着温度的升高,抗剪强度变化更大,可以推断高温是导致路面抗剪强度减弱的主要原因。

(2) 采用离差比来评价路面的实际承载能力,发现随着车辙深度的加深,离差比减小,两者存在线性关系,说明辙槽处与隆起处抗剪强度的不均匀性增大,路面结构越不稳定,路面的实际承载能力越低。

(3) 选取截面空隙率、沥青面积比和图像级配作为沥青混合料细观特性指标。对剪切形变试件的宏观形貌进行了比对,发现混合料下陷区域的深度变化趋势大致相当,而隆起区域的隆起高度变化稍有不同。

(4) 选取上面层混合料空隙率、沥青面积比和下面层混合料的沥青面积比为细观参数,通过函数拟合,发现细观参数、车辙深度与离差比三者之间互相成立特定的函数关系。