心中有“数”——对公职人员政府数据治理作用认知的实证分析

摘 要:政府数据治理已成为影响国家竞争力的重要因素,世界各国纷纷从国家战略规划层面运用数字信息技术来提升政府治理能力,特别是公职人员对政府数据治理作用的认知度及其影响因素成为展示政府数据治理作用的前置条件。本文基于MOA模型构建了G2G政府数据治理分析框架,对我国S省公职人员的政府数据治理作用认知程度进行了实证研究。结果显示,S省公职人员对“数”的感知值较低,存在较大的提升空间;除数字协调机构外,行政成本、工作负荷和公众数字要求与公职人员“数”的感知皆存在负相关关系,其中公职人员的数字MOA能够对部分影响因素产生调节作用。

关 键 词:政府数据治理;MOA理论;G2G;公职人员

中图分类号:D63 文献标识码:A 文章编号:1007-8207(2021)04-0021-09

收稿日期:2020-11-10

作者简介:王丽荣,山东师范大学公共管理学院副教授,研究方向为电子政务、数字政府治理。

基金项目:本文系国家社科基金重点项目“政府数据治理与统一开放平台体制机制研究”的阶段性成果,项目编号:17AZZ016;山东省社科规划重点项目“新旧动能转换动力机制研究”的阶段性成果,项目编号:19BCXJ04。

当前,大数据技术已成为提高政府治理水平的重要技术支撑,政府必须在理念层面、技术层面、保障层面积极回应大数据时代提出的新要求。[1]而且,世界主要经济体的发展战略均以数据治理为方向,有效利用大数据资源成为国家竞争力的重要影响因素。[2][3]越来越多的国家都将数据治理上升到战略层面,数据思维和应用已经逐渐渗透到公共管理和政府治理范畴,对政府治理的理念、范式、内容及手段产生了不可忽视的影响。如美国于2009年相继颁布了《开放和透明政府备忘录》《开放政府指令》;英国于2012年颁布了《政府数字化战略》,2014年开始实施《政府数字包容战略》,2015年启动了“数字政府即平台”规划,2017年出台了《政府转型战略(2017-2020)》,这一系列举措取得了显著成效。当前,我国数字政府建设已进入全面提升阶段。国务院于2015年8月31日印发的《促进大数据发展行动纲要》将大数据发展和应用提升到国家战略层面,提出要加快政府数据开放共享,推动公共数据资源整合和开放,提升政府治理能力;党的十九大报告明确提出建设数字中国;党的十九届四中全会通过的《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》强调推进数字政府建设。可以说,建设数字政府已成为创新行政方式,提高行政效能,提升政府决策能力的重要途径。

一、文献综述

作为一种新型治理方式,数字政府已成为新的政府管理和服务形态,各国政府对运用数字信息技术提升政府治理能力表现出了极大的信心。但在具体操作过程中,一些政府部门看似应用了大数据,实则只是“虚假性扩散”或“象征性采用”。[4]对此,有学者认为,实施数据治理项目最困难的方面可能是管理者参与数据管理作用的发挥;[5]由于数据治理的复杂性,过去政府机构的许多数据治理项目常常以失败告终;[6]G2G数据互联互通不充分是政府数字化转型的突出症结。[7]

在我国,对于政府数据治理(数字政府)的含义学界尚未达成共识。戴长征、鲍静(2017)认为,数字政府是指政府通过数字化思维、数字化理念、数字化战略、数字化资源、数字化工具和数字化规则治理信息社会空间、提供优质政务服务、增强公众服务满意度的过程。[8]夏义堃(2018)认为,政府数据治理是综合运用数据管理法律制度以规范人员组织、技术方法及流程标准,进而推动政府数据从公共资产转换为现实的经济社会价值;数据驱动成为促进政府治理现代化的新型途径,政府数据治理需要同时兼顾数据流动过程中的大数据、机器学习、预测分析等数字技术,使其快速有效地融入政府数据收集、存储、处理、传播等关键环节,以提高人们对数据加工、传播和利用的驾驭能力。[9]

大数据技术的发展为政府数据治理提供了新的方法和工具,学界针对信息技术与政府组织之间互动关系的研究亦是成果丰硕:一是技术决定论。如黄晓春(2010)以信息技术与组织结构之间互动机制为视角,通过建立技术-结构的时间序列互动分析模型对上海L街道引进信息技术革新“一门式”服务中心的复杂过程展开研讨;[10]谭海波、孟庆国、张楠(2015)从组织内部核心行动者的认知及其策略互动的视角剖析信息技术在政府组织中的应用过程和运作机制;[11]任敏(2017)搭建了一个组织合法性框架来展现一项新技术在组织中或应用或推进或停滞的曲折过程是如何與组织合法性(包括绩效合法性、任务合法性以及价值合法性)相对应、相关联的,以揭示技术在组织中应用成功的条件机制。[12]二是制度约束论。如杨发庭(2016)认为,制度变迁为技术进步提供坚实保障,是技术进步的助推器;[13]邵娜(2017)认为,组织领导者应以创造性的行动为中介,使技术应用成为一项实现制度变革的自觉行动,并为技术应用创造相应的制度空间。[14]三是策略选择论。如Jeffrey(2001)认为,有两组因素会对加拿大的电子治理和数字政府产生影响,第一个是跨部门的治理,第二个是组织文化和人员的作用;[15]Azad和Faraj(2008)认为,行动者策略是影响信息技术应用效果的重要因素;[16]马伊里(2008)通过案例研究论证了信息技术在“一门式”政务办理中心的应用成功与否取决于政府各部门之间是否采取合作策略。[17]

政府数据治理对公众而言是一个“黑箱”,公众只能感受到治理结果,但公职人员身处其中,切实参与了政府数据治理的实际运作流程,其数据治理能力也将接受新的挑战。问题是,公职人员对政府数据治理作用的认知处于何种程度,公职人员如何认识和理解大数据及其在政府数据治理中的应用前景,这些在既有文献中还难以找到答案。国务院办公厅电子政务办公室委托国家行政学院电子政务研究中心编制的《省级政府网上政务服务能力调查评估报告(2018)》数据显示,S省的网上政务能力在31个省市自治区中排名第10位,[18]而该省当年GDP总量排名第3位,二者不相匹配。

二、理论框架和研究假设

(一)理论基础

MOA(Motivation-Opportunity-Ability)模型最初由Maclnnis和Jaworski于1989年提出,[19]是一个从心理感知、态度、情境等多方面综合解释用户信息行为的完整的分析框架。[20]其中,动机(Motivation)是指主体产生某一行为的主观驱动力,是主体意愿、兴趣和愿望的融合;机会(Opportunity)是指主体所感知到的有助于激发其特定行为的外在客观环境中的有效成分;能力(Ability)是指主体是否具有进行某一行为的相应知识和技能。[21]当前,学界较为广泛地使用MOA模型来解释某种行为发生的可能性。如Argoteet(2003)认为,动机、机会和能力都需要满足一定的条件才能导致某些行为的产生。[22]政府数据治理可以理解为一种政府行为,行为主体主要指公职人员,其掌握着庞大的数据资源,因而可能会产生各种行为(包括象征性/真实应用、虚假性/真实扩散等)。基于MOA模型能够从公职人员进行政府数据治理的动机、对政府外部大数据环境的机会认知、自身数据处理能力等方面更全面、更深入地剖析、解释公职人员对政府数据治理作用的认知程度。

(二)因变量

⒈数据协同。苏玉娟(2016)认为,政府部门之间的协同性是政府数据治理的五重特征之一。[23]王印红、渠蒙蒙(2016)认为,信息流动内部化即通过跨部门数据流动解决办证的问题。[24]鲍静、张勇进(2017)认为,数据协同是实现部门协同的重要环节,是推进政府部门数据治理体系和治理能力现代化的基本要求,数据协同是数据治理的重要支撑。[25]于君博(2018)认为,政府数据治理应具有由内向外整合资源、再由外向内积聚社会注意力的价值。[26]黄璜(2018)基于卡斯特尔“流动空间”理论分析了数据流动的结构框架,提出政府数据治理就是对数据流动的治理,数据只有流动起来才真正具有价值。[27]张会平、杨国富(2018)认为,数据协同是指在整合相应政务信息系统时为实现政务信息资源共享,不同层级的政府之间、政府部门之间协调配合完成对数据的定义、传输、存储、检索、分析、利用等工作。[28]可见,政府在履行法定职能过程中形成的大量业务数据,其流转依赖于各个政府部门之间的协调联动。因此,笔者将公职人员对数据协同的感知作为考察其政府数据治理作用认知的一项指标。

⒉数据开放。王印红、渠蒙蒙(2016)认为,数据开放是政府在整合加工关联大数据基础上输出可供社会、企业和公众参考的大数据的过程,其能够帮助社会、企业和公众更好地参与到政府数据治理中,实现政府治理输出的良性运作。[29]数据开放是政府数据治理的自然延伸,其以充分的数据披露来构筑由数据驱动的政府服务,促使政府部门的数据治理体系实现系统内跨部门间的数据管理合作。因此,本文将数据开放作为考察公职人员政府数据治理作用认知的另一项指标。

(三)分析框架

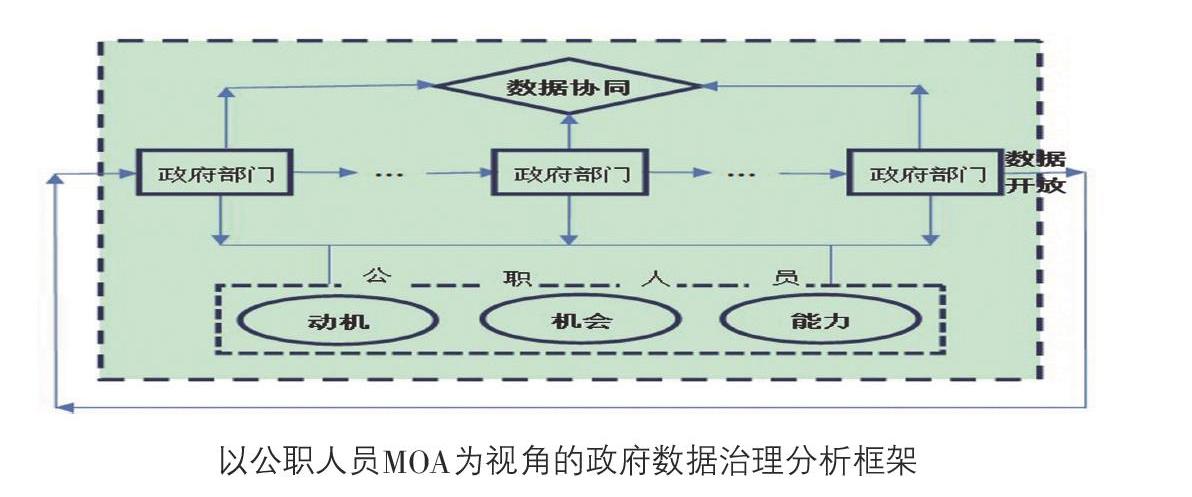

数据是贯穿于政府数据治理全过程的核心资源,是弥合技术与治理“鸿沟”的关键。政府数据治理以数据协同为前提,通过业务流程的无缝衔接实现数据开放,可以看作是一个动态平衡的生态系统。笔者认为,以公职人员MOA为视角,从前端关注大数据应用的能力,从中端关注政府部门之间的数据协同,从后端关注政府部门的数据开放,即可形成一个G2G部门间数据流动的完整链条。具体分析框架如下图所示:

以公职人员MOA为视角的政府数据治理分析框架

(四)研究假设

⒈行政成本与公职人员政府数据治理作用认知之间的关系。在政府数据治理的前期工作中,需要政府进行成本投入,提供一定的服务成本、数据加工成本等。[30]而且,在大数据背景下的政府数据治理中,海量、非结构化的大数据存储、处理成本及跨部门、跨地区的整合成本、保证数据安全的成本极有可能大大增加,政府治理成本也会随之增加,从而给公职人员政府数据治理作用的认知带来消极影响。由此笔者提出研究假设1:

H1:行政成本与公职人员政府数据治理作用认知呈负相关的关系

⒉工作负荷与公职人员政府数据治理作用认知之间的关系。工作负荷是指单位时间内个体承受的工作量,个体对于工作负荷的主观感知能够反映出个体处理工作的能力,一旦工作需求超出其处理能力,个体就会感受到压力。[31]在政府数据治理中,因公职人员会预测到由此增加的工作量而忽略了数据治理能够减轻其未来的工作量,故往往简单地认定政府数据治理会给自己带来较大的工作负荷,从而产生倦怠心理。由此笔者提出研究假设2:

H2:工作负荷与公职人员政府数据治理作用认知呈负相关的关系

⒊数据协调机构作用与公职人员政府数据治理作用认知之间的关系。为适应跨部门间数据共享的需要,有必要调整现有的组织结构,包括建立具有充分权限的部门间统筹协调机构及各部门内部专门的数据共享岗位、人员或部门。[32]可见,数据协调机构发挥作用的大小会影响到公职人员政府数据治理作用的认知。由此笔者提出研究假设3:

H3:数据协调机构作用与公职人员政府数据治理作用认知呈正相关的关系

⒋公众数字要求与公职人员政府数据治理作用认知之间的关系。公共服务动机是指有效地为公众服务和无私捍卫公众利益的动机,[33]具备良好公共服务动机的公职人员在工作时往往会表现出较高的积极性和热情度。[34]公众数字要求作为一种内在驱动力是衡量政府數据治理成效的重要指标,公众数字要求越高,对公职人员政府数据治理动机的要求也越高,有可能导致公职人员对政府数据治理产生畏难情绪。由此笔者提出研究假设4:

H4:公众数字要求与公职人员政府数据治理作用认知呈负相关的关系

⒌公职人员MOA的调节作用。公职人员政府数据治理的动机表现为对大数据、人工智能等在政府部门应用的趋势判断以及是否愿意为部门进行数据治理贡献力量,其对政府数据治理的机会感知则表现为对数据治理在本部门的契合度、成本与收益之比较等预判。从以技术为驱动的电子政务转向以数据为驱动的基于数据流动的政府数据治理体现出政府治理思维的转换,表现为通过提高数据利用能力来增强治理效果。[35]陈琳认为,政府数据治理能力特指政府收集、分析以及应用数据达成目标或行为的能力。[36]朱艳菊(2016)认为,政府数据治理能力是指政府为保证决策科学和运行高效而对数据进行获取、处理和应用的能力。[37]樊博和陈璐(2017)、樊博(2018)认为,政府大数据能力体现在G2G方面,主要涉及数据的产生、交流和维护。[38][39]笔者结合G2G部门间的行政流程将政府数据治理能力界定为公职人员对大数据、云计算、人工智能、政务共享平台的理解、掌握和应用程度。在政府数据治理中,公职人员的数据能力、动机及对机会的感知至关重要。马亮(2016)认为,城市主要领导和部门负责人对大数据应用的认识及其职业背景、晋升激励、成就动机和公共服务动机等因素是公共部门应用大数据的关键动机。[40]数据协同能够简化各类办事手续,因此会对公职人员的心理产生一定的影响。换言之,有效的政府数据治理需要公职人员具有相匹配的数字素质和数据能力。由此笔者提出研究假设5:

H5:公职人员MOA能够对政府数据治理作用认知产生调节作用

三、测量工具及数据分析

(一)问卷设计及调研情况

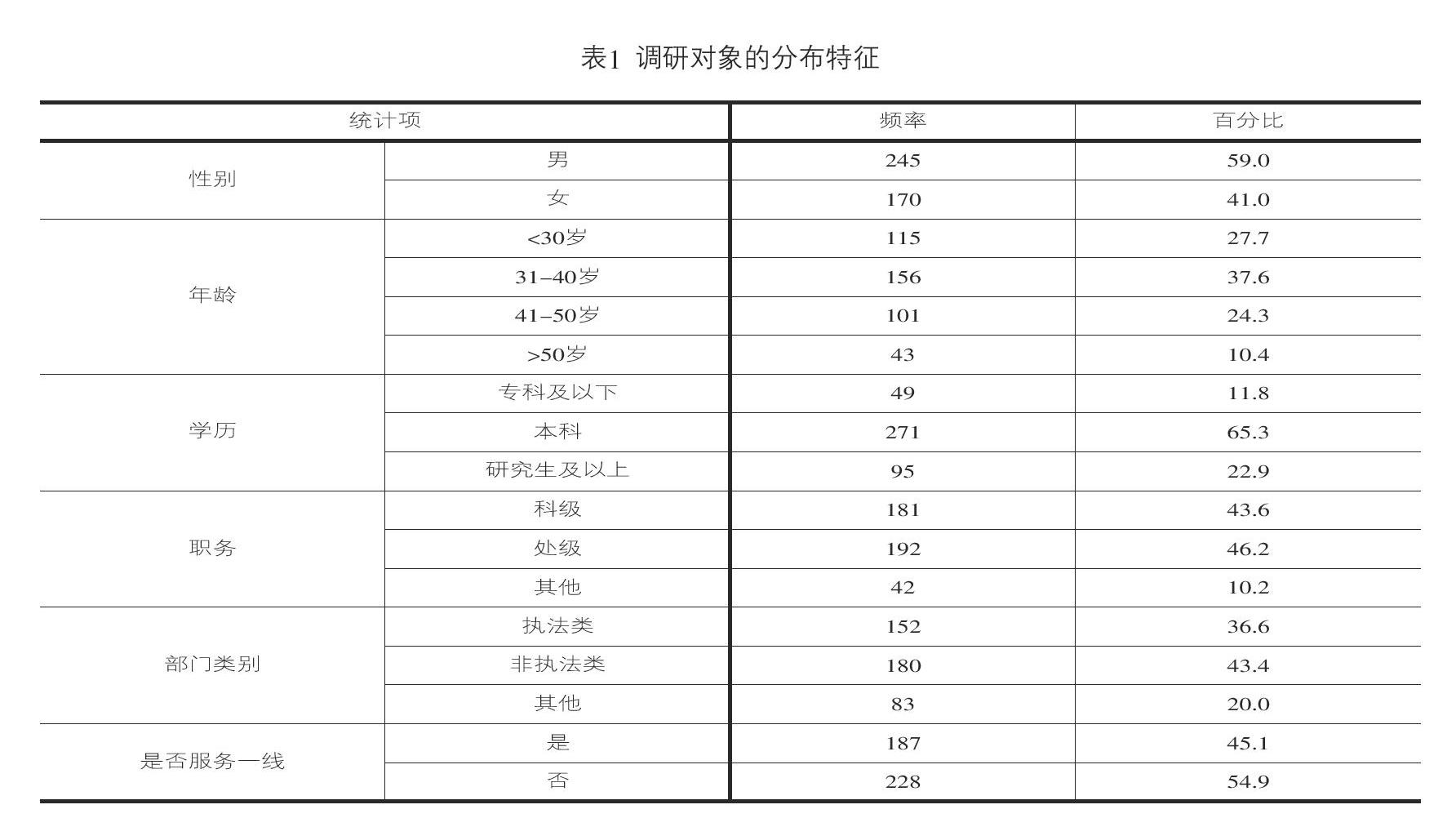

预调研选取数字政府治理方面的4位专家和S省某部门的15名公职人员对问卷进行填写,并根据其所提建议进行了修改,得到最终问卷。问卷分为三个部分,共计23个测量项。其中,第一部分是关于公职人员政府数据治理作用认知的测试,包括对大数据、云计算、人工智能等新技术在政府部门应用的认知及对数据协同和数据开放的认知,共计8项;第二部分是对影响公职人员政府数据治理认知因素的测试,包括行政成本、工作负荷、数据协调机构作用、公众数字要求以及调节变量(公职人员数字MOA),皆采取李克特表进行测量,共计9项;第三部分是对调研对象个人情况的衡量,包括性别、年龄、学历、职务、部门类别、是否服务一线,共计6项。从整体上看,调研对象男女比例相当,职级以科级和处级为主,处级样本所占比例稍高(见表1)。这是因为在政府数据治理中,处级干部作为承上启下的桥梁纽带能够反映出公职人员政府数据治理作用的认知情况。正式调研时,选取S省12个业务职能部门中的463名公职人员进行问卷调查,收回有效问卷415份,有效率为89.6%。

(二)测量项的信度和效度检验

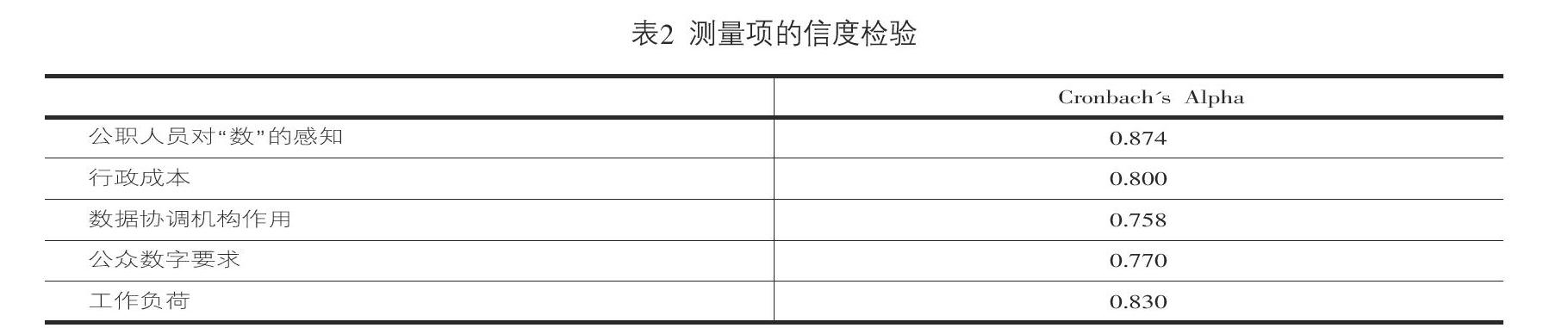

⒈信度分析。笔者使用SPSS21.0软件计算各测量项的Cronbach's Alpha(内部一致性系数),以检验问卷的一致性和稳定性。结果显示,各测量项的Cronbach's Alpha都大于0.7,说明问卷信度符合要求(见表2)。

⒉效度分析。笔者使用SPSS21.0软件对因变量及自变量进行了探索性因子分析(见表3和表4),经过计算得出,因变量KMO值为0.882,Bartlett球形检验的显著性值为0.000;自变量KMO值为0.721,Bartlett球形检验的显著性值为0.000。因变量和自变量的KMO值均大于0.7,球形检验的显著性值均小于0.001,说明问卷具有较好的效度。

(三)多元线性回归分析

根据自变量探索性因子分析的结果,笔者得出公职人员对“数”的感知以及影响公职人员政府数据治理作用认知4个因素(即行政成本、工作负荷、数据协调机构作用和公众数字要求)的均值(见表5)。其中,S省公职人员对“数”的感知均值为2.90,说明其对政府数据治理作用的認知度较低;行政成本的均值为3.54,说明其认为政府数据治理会使行政成本增加的可能性较大;工作负荷的均值为4.17,说明其认为政府数据治理会使工作负荷增加的可能性较大;数据协调机构作用的均值为2.75,说明数据协调机构作用还有较大的发挥空间;公众数字要求的均值为3.73,说明公职人员认为公众数字要求较高。

为得到各因素对“数”的感知的影响差异,笔者进行了多元线性回归分析(见表6)。结果显示,4个因素对公职人员“数”的感知都存在显著影响。其中,行政成本与公职人员“数”的感知存在负相关关系(β=-.017,P<0.05),假设1得到验证;工作负荷与公职人员“数”的感知存在显著的负相关关系(β=-0.478,P<0.05),假设2得到验证;数据协调机构作用与公职人员“数”的感知存在正相关关系(β=0.057,P>0.05),假设3得到验证;公众数字要求与公职人员“数”的感知存在负相关关系(β=-.528,P<0.05),假设4得到验证。在行政成本对公职人员政府数据治理作用认知的影响中,公职人员的数字机会调节作用显著(P<0.05);在数据协调机构作用对公职人员政府数据治理作用认知的影响中,公职人员的数字能力调节作用显著(P<0.05);在公众数字要求对公职人员政府数据治理作用认知的影响中,公职人员的数字机会调节作用显著(P<0.05),假设5得到部分验证。

四、研究结论

随着“互联网+”行动计划与国家大数据战略的推进和实施,决定性的“数据”大动脉必将被打通,政府的角色、权力运行机制、利益分配以及与公众之间的关系都将得以重塑。[41]笔者基于调查问卷测度了S省公职人员对政府数据治理作用的认知度以及各因素对S省公职人员政府数据治理作用认知的影响程度。结果表明:一是S省公职人员在一定程度上“数据思维匮乏”,即政府数据治理作用的认知度较低。在未来的政府数据治理中,必须充分考虑公职人员应该具备哪些数据知识、技术以及应给予何种制度保障;二是S省公职人员大多认为政府数据治理会增加行政成本,因此在政府数据治理中需要进行成本控制;三是在政府数据共享尚未普及的情形下,政府数据治理在一定程度上增加了S省公职人员的工作量及工作强度,由此影响到其对政府数据治理作用的认知度。应引导公职人员树立一体化数据治理思维,打造开放协同的数据治理文化,真正做到心中有“数”;四是数据协调机构作用的发挥对政府数据治理至关重要,应进一步完善政府数据治理的跨部门领导体系,打破信息壁垒和观念壁垒,激活数据协调机构调整政府部门数据资源配置的功能;五是公众数字要求对公职人员政府数据治理作用认知的影响不可忽视。如何明确数据治理的边界,使公职人员政府数据治理作用的认知与公众数字要求相契合,是政府数据治理中亟待解决的重大课题。

需要说明的是,本文还存在一定的局限:一是对政府数据治理不同阶段公职人员政府数据治理作用认知及其影响因素的变化未作探讨;二是由于样本容量有限,可能存在代表性不足的问题;三是分析模型中缺乏控制变量且研究路径较为单一。后续研究中将努力查缺补漏,扩大样本量,并将公职人员所处部门的规模、性质和类型等作为控制变量加入到模型之中。

【参考文献】

[1]任志锋,陶立业.论大数据背景下的政府“循数”治理[J].理论探索,2014,(6).

[2]李国杰,程学旗.大数据研究:未来科技及经济社会发展的重大战略领域——大数据的研究现状与科学思考[J].中国科学院院刊,2012,(6).

[3]徐宗本,冯芷艳,郭迅华等.大数据驱动的管理与决策前沿课题[J].管理世界,2014,(11).

[4][40]马亮.公共部门大数据应用的动机、能力与绩效:理论述评与研究展望[J].电子政务,2016,(4):62-74.

[5]Marsol and Kirkendal.Data Governance and Strategies for Data Integration[M].Springer,2016:101-120.

[6]Brous P et al.Coordinationg Decision-Making in Data Management Activities:ASytstematic Review of Data Governace Principles[M].Springer,2016:115-125.

[7]Yang T.Zheng L.and Pardo T.The Boundaries of Information Sharing and Integration:A Case Study of Taiwan e-Government[J].Government Information Quarterly,2012,29(1):51-60.

[8]戴长征,鲍静.数字政府治理——基于社会形态演变进程的考察[J].中国行政管理,2017,(9).

[9]夏义堃.试论政府数据治理的内涵、生成背景与主要问题[J].图书情报工作,2018,(9).

[10]黄晓春.技术治理的运作机制研究 以上海市L街道一门式电子政务中心为案例[J].社会,2010,(4).

[11]谭海波,孟庆国,张楠.信息技术应用中的政府运作机制研究——以J市政府网上行政服务系统建设为例[J].社会学研究,2015,(6).

[12]任敏.技术应用何以成功?——一个组织合法性框架的解释[J].社会学研究,2017,(3).

[13]杨发庭.技术进步与制度变迁的双向互动分析[J].学术探索,2016,(2).

[14]邵娜.论技术与制度的互动关系[J].中州学刊,2017,(2).

[15]Jeffrey Roy.E-Governance&Digital Government in Canada:The Necessity of Both Structural and Cultural Transformations[J].Towards the E-Society,2001,(74):845-856.

[16]Azad B,Faraj S.Making E-Government systems workable:Exploring the evolution of frames[J].Journal of Strategic Information Systems,2008,17(2):75-98.

[17]馬伊里.合作困境的组织社会学分析[M].上海:上海人民出版社,2008.

[18]省级政府网上政务服务能力调查评估报告(2018)[R].国家行政学院电子政务研究中心,2018.

[19]MACLNNIS D,JAWORSKI B.Information processing from advertisements:toward an integrative framework[J].Journal of Marketing,1989,53:1-23.

[20]范哲,张乾.MOA视角下的问答网站用户贡献行为研究[J].图书与情报,2015,(5).

[21]陈则谦.MOA模型的形成、发展与核心构念[J].图书馆学研究,2013,(13).

[22]Argoteet al.Managing knowledge in organizations:integrative framework and review an of emerging themes[J].Management Science,2003,49(4):571-582.

[23]苏玉娟.政府数据治理的五重系统特性探讨[J].理论探索,2016,(2).

[24][29]王印红,渠蒙蒙.办证难、行政审批改革和跨部门数据流动[J].中国行政管理,2016,(4).

[25]鲍静,张勇进.政府部门数据治理:一个亟需回应的基本问题[J].中国行政管理,2017,(4).

[26]于君博.后真相时代与数字政府治理的祛魅[J].行政论坛,2018,(3).

[27][35]黄璜.对“数据流动”的治理——论政府数据治理的理论嬗变与框架[J].南京社会科学,2018,(2).

[28]张会平,杨国富.“互联网+政务服务”跨层级数据协同机制研究——基于个人事项的社会网络分析[J].电子政务,2018,(6).

[30][32]王芳,储君,张琪敏等.跨部门政府数据共享:问题、原因与对策[J].图书与情报,2017,(5).

[31]王颖,王笑宇.中国公务员的职场去留动机:职业承诺及其影响因素研究[J].中国行政管理,2016,(5).

[33]邱茜.公务员公共服务动机对组织公民行为的影响——基于山东省17地市的实证研究[J].中国行政管理,2017,(6).

[34]林琼,熊节春.公共服务动机对公务员工作倦怠的影响[J].江西社会科学,2018,(5).

[36]陈琳.精简、精准与智慧 政府数据治理的三个重要内涵[J].国家治理,2016,(27).

[37]朱艷菊.政府大数据能力建设研究[J].电子政务,2016,(7).

[38]樊博,陈璐.政府部门的大数据能力研究——基于组织层面的视角[J].公共行政评论,2017,(1).

[39]樊博.推进开放政府数据:提升政府部门大数据能力[J].学海,2018,(2).

[41]赵需要.政府信息公开到政府数据开放的嬗变[J].情报理论与实践,2017,(4).

(责任编辑:高 静)

Have a Clear Idea——An Empirical Analysis of Public Officials'

Cognition of the Role of Government Data Governance

Wang Lirong

Abstract:Government data governance has become an important factor affecting national competitiveness.Countries all over the world have used digital information technology to improve government governance ability from the level of national strategic planning.In particular,public officials' awareness of the role of government data governance and its influencing factors have become the preconditions to show the role of government data governance.Based on the MOA model,this paper constructs the analysis framework of G2G government data governance,and makes an empirical study on the cognition degree of government data governance of public officials in S Province.The results show that the perceived value of “number” of public officials in S Province is low,and there is a large room for improvement;except for the digital coordination agency,there is a negative correlation between administrative cost,workload and public digital requirements and the perceived value of “number” of public officials,and the digital MOA of public officials can regulate some influencing factors.

Key words:government data governance;MOA theory;G2G;public officials