乡村振兴背景下乡村企业社会属性之解码

摘 要:乡村产业振兴与产业扶贫具有经济发展和社会福利供给的双重目标,由此使参与其中的企业具有了一定程度的社会属性。调研结果显示,本地化水平、股权结构和收益机制是影响企业社会属性的主要因素;乡村企业的社会属性源自于政党资源下沉和组织动员、乡土社会共同体的自主性价值。未来,具有社会属性的乡村准社会企业将是社会力量参与乡村振兴的新路径。

关 键 词:乡村振兴;乡村企业;社会企业;社会属性;社会福利

中图分类号:F324 文獻标识码:A 文章编号:1007-8207(2021)04-0047-07

收稿日期:2021-01-08

作者简介:王阳亮,中国社会科学院大学讲师,中国社会科学院政治学研究所助理研究员,博士,研究方向为公共服务、社会组织。

基金项目:本文系中国社会科学院青年科研启动项目“社会组织参与公共服务供给机制研究”的阶段性成果,项目编号:2020YQNQD0091;吉林省教育厅“十三五”社科项目“新一轮振兴东北经济对策研究”的阶段性成果,项目编号:JJKH20181387SK。

一、乡村企业社会属性之生成

改革开放以来,我国在扶贫脱贫方面取得的成就令世界瞩目。特别是党的十八大以来,随着精准扶贫战略的实施,党中央采取超常规举措以前所未有的力度推进脱贫攻坚工作,开展了规模空前的减贫行动,实现了到中国共产党建党一百周年时全面建成小康社会的庄严承诺。后脱贫时代,巩固脱贫攻坚成果,进一步推进乡村振兴战略实施,仍然是做好“三农”工作的总抓手。

乡村振兴要以产业振兴为基础,产业振兴是乡村振兴的首要目标。对于部分农村地区而言,产业振兴也是产业扶贫政策的延续和拓展。在政策内容上,产业扶贫和产业振兴所面向的农村经济社会基础与资源禀赋具有同一性;在组织保障上,产业扶贫和产业振兴都以乡村企业为主体,都与党的基层组织建设密不可分。

实践中,产业扶贫政策的落实一定程度上促进了相对不发达地区乡村企业的发展。但也应看到,相对不发达地区的乡村产业发展受自然禀赋和人口结构的制约,缺乏市场竞争优势,而且市场也不会自发地供给社会福利,因此,当地政府只能采取政策扶持和资源下沉等方式来干预微观经济、扶持乡村企业,以保障留守人群就业和社会福利。其中,一部分乡村企业负责人进入村“两委”任职,成为基层社会治理的主体。可见,地方政府的产业振兴及产业扶贫政策具有经济发展和社会福利供给的双重目标。在政策干预下,乡村企业呈现出不同程度的社会属性,具体表现为扶助弱势群体就业、发展乡村公共服务、发放福利“分红”、参与社会福利供给等,其借助市场、政府和社会多元机制内化了经济发展(效率)与社会福利(公平)、私利与公益等彼此相冲突的多元目标。从某种程度上讲,产业扶贫催化了乡村企业社会属性的生成。政策性因素使乡村企业社会属性超越了其社会责任的范畴,具有显著的社会导向,近似于新兴的社会企业。所谓社会企业,是指从事市场导向经济活动来为社会目标服务的组织,[1]是社会公益与市场经济有机结合的产物。[2]社会企业兼有市场属性和社会属性,既能够促进乡村经济的可持续发展,还能够维持落后地区公共服务的供给,在解决农村社会问题特别是在减贫、公共服务和边缘社区振兴等方面具有优势。[3]在学界,已有学者借鉴国际上社会企业参与扶贫的经验,从宏观上阐述了社会企业助力我国扶贫攻坚的工作机制和模式创新以及农民合作社作为本土社会企业的价值与意义。[4][5]

尽管在我国正式出台的法律法规体系中并没有对社会企业进行规范定义,但在乡村扶贫实践中确实存在着类似的企业组织。因此,有必要从微观上回溯并分析乡村企业区别于一般市场主体的社会属性,探索社会力量参与乡村建设、促进乡村产业振兴和公共服务供给的可持续发展之路。

二、乡村企业社会属性之解析——基于对西部地区Y县的调查

西部地区Y县是2018年省定脱贫摘帽县。该县乡村企业参与社会福利供给的行动,混合了政府主导、市场机制和社会参与三种逻辑,形成了不同类型的股权结构、分红机制和社区价值,呈现出差异化的社会属性。笔者以Y县的6个乡村企业为例,探讨乡村企业社会属性的生成背景、表现形式、影响因素及激活机制。

(一)乡村企业社会属性的生成背景

Y县地处山区,矿产资源丰富,县域经济增长和财政收入高度依赖于资源产业。绝大部分农村青壮劳动力在本地工矿企业就业,离县外出打工为数不多。农村中的年轻人因务工或子女教育等原因大都迁移到县城居住,留守居民多为45岁以上的老弱妇孺群体,农村社会人口结构呈现出空心化和老龄化的特点。实地调研资料显示,在Y县识别出的精准贫困户群体中,老弱病残者约占80%。因此,Y县的产业扶贫规划始终置于区域经济转型的背景下,既要实现资源型地区经济转型,又要保障脱贫目标按期实现。县委县政府在产业扶贫方面的思路基本复制了自上而下的政策要求,即“因地制宜加快发展对贫困户增收带动作用明显的种植养殖业、林草业、农产品加工业、特色手工业、休闲农业和乡村旅游”。实践中,乡村企业由回乡创业的乡土致富能手创立并经营,负责带动贫困户脱贫,保障贫困户的分红收益。在2018年底实现脱贫摘帽目标后,县委县政府又将乡村振兴与产业扶贫有机衔接起来,在巩固脱贫成果的基础上带动区域农业转型升级和农民增收。

(二)乡村企业社会属性的表现形式

鉴于乡村企业的社会属性主要表现为参与社区公益性或福利性事业,笔者从Y县各乡镇抽取了6个参与扶贫的私营乡村企业作为观察对象,其经营范围覆盖了地方政府在农业产业转型升级和产业扶贫工作中涉及到的主要产业类型(见表1)。从投资结构来看,企业创办资金的来源有三类,即私人投资、政府公共资金以及社会投资。后两类资金投入不同于一般企业:政府公共资金是指政府扶贫资金贷资入股,以近似金融贷款的运作方式为贫困户分红,以三年为期。政府公共资金到期后划归村集体经济组织,由其决定是继续投资还是另行支配;社会投资是指本地企业及股东的公益性投资。结合本地的资源禀赋,工矿企业通常会以占地租金的形式对口帮扶村集体提高经济收入,本村的工矿企业股东也会有一部分公益性捐赠。从扶贫方式来看,乡村企业参与扶贫主要采取两种方式,即分红式扶贫和生产性扶贫。分红式扶贫一般期限较短,由政府将扶贫资金下拨到村集体,为贫困户贷资入股企业,并按一定的年收益率为贫困户分红;生产性扶贫则鼓励农户通过生产劳动增加收入,收入水平高于贷资分红所得。需要说明的是,同一企业中两种扶贫方式可以并存。

(三)乡村企业社会属性的影响因素

乡村企业在一定利润收益基础上,或通过扶助弱势群体就业,或以分红形式供给社会福利,或进行乡村公共物品和服务的投资,以改善贫困人口的经济生活状况,提高乡村社会建设水平,因此其客观上具有了社会属性。只是由于经营管理模式和扶贫方式不同,乡村企业对贫困或低收入农户经济和社会生活状况的改善程度也不同,由此呈现出社会属性强弱的差异。笔者将影响乡村企业社会属性的因素归纳为三点:一是本地化水平。外地企业往往是由本地政府的招商政策吸引而来,其更偏重于既定的企业发展战略,而本地乡村企业基于对社区共同体的认同,其发展愿望更带有一種使命感,能够从本地实际出发组织生产经营。二是股权结构。实地调研中发现,农村集体经济组织及由农户持股的乡村企业更能保障企业效益为社区所共享,私人独资企业则往往存在“大农吃小农”的问题。[6]而且,股权也能反映出本地社区参与企业经营的程度,农村集体经济组织及农户参股的比例越高,企业的社区导向越强。三是收益机制。乡村企业在利益分配机制方面的选择决定了其社会属性的强弱。除政府扶贫资金贷资入股的分红收益较为固定外,企业的经营内容和经营方式对于农户生产性收益的多寡有着直接的影响,这其实也是乡村企业、普通农户以及乡村弱势群体之间的利益分配规则。实地调研中发现,生产性扶贫(即让更多分散的农户参与种养殖以及加工产业链)比单纯流转土地更能带动农户收入的增加,特别是乡村企业用工以及订单种养殖收益对于留守村庄的老弱妇孺等弱势群体经济状况的改善最为显著。不仅如此,生产性扶贫更有助于重新凝结城镇化过程中日趋凋零的乡土情怀。

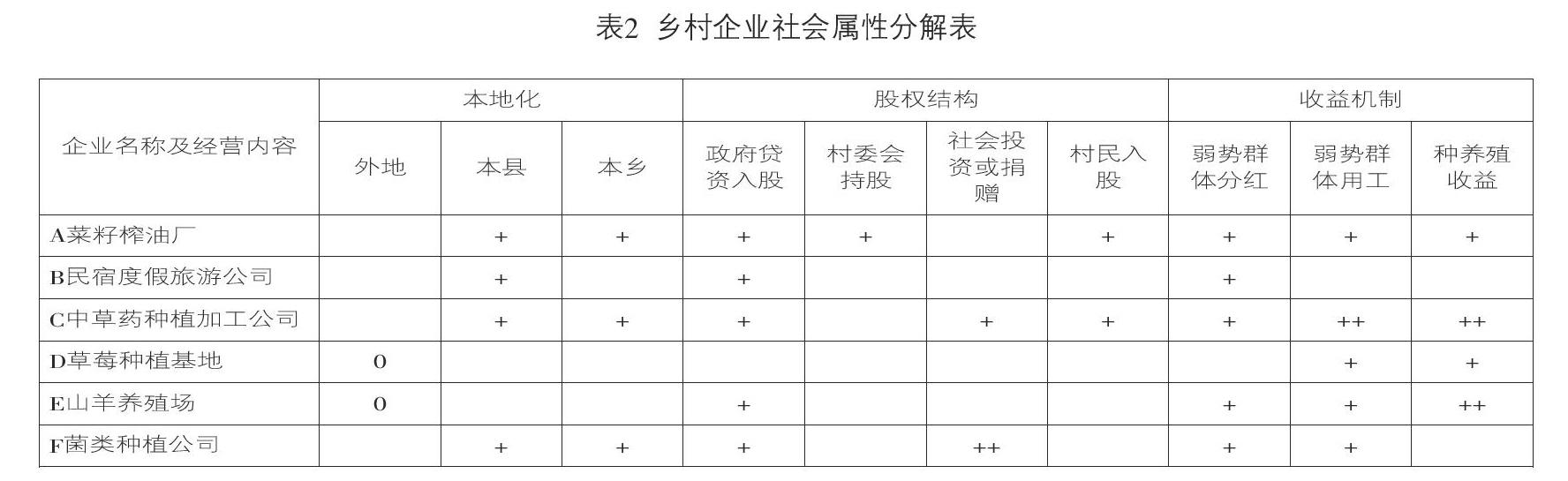

为了更直观地描述并比较不同企业的社会属性,笔者把本地化水平、股权结构和收益机制分解为与社会属性相关的各项具体指标。其中,本地化水平分为外地、本县和本乡;股权结构分为政府贷资入股、村委会持股、村民入股和社会投资或捐赠;收益机制分为弱势群体分红、弱势群体用工和种养殖收入。将以上的指标按照不同水平进行标记后形成企业社会属性方面的初步描述,“+”“0”“-”分别表示在企业社会属性方面的加强和减弱程度(见表2)。

结果显示,在6个观察对象中,本地企业C对农户增收和社区凝聚的作用最显著,社会属性程度最高。该企业属于本地经济精英领办的农民合作社,股权结构中包括村民和贫困户所持有的股份,并且在经营收益分配上没有出现“大农吃小农”现象。该企业在经营模式上并未选择流转土地,而是以农民增加更多种植收入为目标,采用合作社统购统销的模式,并大力开发深加工产品链条以实现对留守弱势群体的就业安置。特别是在村民生产积极性提高之后,兼任村干部的创业者主动退出一部分自种面积,将之分配给贫困户。可以说,C是最为接近社会企业的组织形态,其所作所为折射出了传统乡土社会基于血缘和地缘的社区互助精神以及现代性的市场化规则。与之相比,同为本地企业的A和F虽也解决了一小部分弱势群体就业及贫困户福利保障问题,但由于分散农户和贫困户的股权并未按市场化规则加以明确,加之生产经营方式单一、用工规模较小,导致其社会属性较弱。而本地企业B除了政府扶贫资金贷资入股的要求之外,未有其它社会性目标,更接近盈利性企业,社会属性最弱。两个外地企业D和E,社会属性最弱的是仅流转土地的外地种植企业D。D是地方政府招商引资的重点企业,主要是考虑到政策优惠以及当地气候条件而建厂,除了少数用工计划外,在本地社区建设中的参与活动十分有限,是典型的营利性企业。E则以养殖业为主,因而对本地生产条件依赖程度较高。其在本地形成了青贮种植、种羊繁殖等产业链条,与分散农户联系十分紧密,对贫困户社会福利供给的作用较强,社会属性的强度远高于D。总体而言,本地乡村企业比外地企业更为关注本地的贫困问题和社会福利,因此社会属性相对更强。同时,企业经营与农业产业链关联度越深,则其在解决弱势群体就业和扶贫中的作用越强,社会属性也越强。当然,以上只是同类型企业间的初步比较。由于不同企业经营内容不同,本地农户给付在企业利润中所占比例也不同,因此更精确的比较还有待于依据利润给付比例标准来完成。

(四)乡村企业社会属性的激活方法

乡村企业社会属性的激活方法可以从自上而下政治动员和乡村社会内部自发性两个层次来讨论。一是政党资源下沉和组织动员。Y县的本土乡村企业多为乡土经济精英返乡创建,其更加关注本地发展问题、社会关系网络搭建以及个体在乡村共同体中的政治诉求和社会价值。经济精英被党吸纳到体制内成为管理者的“能人政治”在经济发达地区的农村发展实践中已得到证实。20世纪90年代,伴随着农村商品经济和乡镇企业的发展,懂经营、善管理的经济能人大量出现,在乡村社区中居绝对支配地位,形成能人型治理模式。[7]在沿海地区农村,经济精英或者富有的村民进入管理层是改革开放以来农村最重要的变化之一。一方面,农村新出现的富人阶层进入村庄管理团队,谋求向管理者转变,其参与村民委员会选举背后的动机和政治诉求往往是基于个人价值的实现和被承认;另一方面,一些地方也刻意培养能人,鼓励其参加竞选,当选为村委会主任。[8]目前我国相对不发达地区正在复制发达地区农村政治参与的经验。比较而言,无论发达地区还是相对不发达地区,企业家参政的逻辑和动机唯一的差别只是相对不发达地区的经济精英往往不是当地崛起的乡镇企业家,而是离土创业再返乡办企。在Y县受调查的村庄中,村主任或村支书为私营企业家的超过半数。为了动员乡土精英返乡创业,Y县党委及组织部门出台了人才回巢计划,先动员外出的农村精英担任村“两委”职务,再经培养、吸纳到党组织,通过选举程序成为村主任或村支书。县委县政府更是调配全县之力推动乡镇产业发展和产业扶贫。各乡镇产业发展的规划和实施由县委统一规划、督办、以奖代补形式注资,下派干部帮扶实施。随着产业扶贫政策的推行,体制内的资源和政治精英源源不断地通过组织网络下沉到乡村党支部。产业扶贫遵循了“以党领政”[9]治理结构的政策执行逻辑,通过政党资源下沉和组织动员,乡村企业内化了政治使命和社会目标,承担起市场机制之外的社会福利责任。从这个意义上讲,政党资源下沉和组织动员是激活乡村企业社会属性的总开关。二是经济精英彰显乡土社会共同体的自主性价值。相对落后的农村一直是人口外流的主要区域,随之而来的负效应是传统社会血缘、地缘纽带的疏落。相较而言,基于本地资源优势,Y县的人口流动多在县域范围内,一定程度上实现了就业本地化,因此,Y县的城乡社会仍然保持着本地的传统性特征和地方性规则,并基于血缘、亲缘和地缘等因素形成了彼此的利益关联,这使得Y县经济精英的个人政治诉求和价值追求之中留存了更多的乡土认同感,其在解决村庄公共事务、扶助弱势群体等方面的热情更高。现实中,经济精英在推动产业扶贫过程中要兼顾国家政策和乡规民俗,将乡村治理与企业经营有效衔接起来,自主性地建立组织利益分配规则,以引导村民主动参与到乡村建设中来。从这个意义上讲,经济精英彰显乡土社会共同体的自主性价值是激活乡村企业社会属性的助燃器。

三、乡村企业社会属性之要义

社会企业以解决社会问题为导向,是一种过渡和发展中的社会经济形态。社会企业理论引入到我国以来,学界热议诸多但未形成共识;农民合作社、乡村福利企业以及民办非企业单位等实践探索方兴未艾,已先于理论在解决社会问题和公共服务供给不足方面发挥了作用。当下,兼具营利性和不同程度社会属性的乡村企业正在尝试达成社区公益性目标与利润最大化目标的平衡,可以将其看作是乡村准社会企业发展的新趋向。随着产业振兴政策的推进,这些发端于扶贫工作中的乡村创业将继续作为产业振兴的主体,在新时代推进乡村治理现代化方面发挥作用。

关注乡村企业的社会属性对于我国乡村建设和扶贫实践具有理论和政策实践双重意义。一方面,把握企业的社会属性是分析我国社会主义市场经济体制下社会公益经济性质及形态的切入点,既为理解我国政府主导的扶贫实践提供了新的理论视角,也有助于厘清乡村企业参与扶贫的内在驱动力;另一方面,准社会企业模式为社会力量参与乡村可持续发展提供了新的路径。剖析企业的社会属性有助于从政策实践层面上把握社会企业相关制度体系建设的方向,从而为新兴的公益型市场主体和社会组织提供有效的制度规范,切实保障公共资源投入的公共性。从长远看,激活乡村企业社会属性的意义就在于以市场机制和社会公益机制来替代刚性的、行政化的手段,以社会参与、自治来补充不同层次的公共服务供给,形成乡村社会的可持续发展机制。

在相对不发达地区发展产业,实现可持续发展,需要政府、市场和社会形成合力。社会企业是营利性的市场主体,尽管其目标包括通过市场机制来实现社会价值,但其本身也必须遵循市场规则。因此,在由脱贫攻坚向乡村振兴过渡时期,一方面,应进一步界定产業扶贫中政府与市场的关系,划分政府干预微观经济的边界,充分发挥基层党组织的动员能力,孵化公益性的乡村社会企业,更广泛地动员社会力量参与乡村建设;另一方面,乡村社会创业尽管以企业化方式运营,但在供给社会福利和公共服务方面仍离不开政府购买服务项目以及财政资金补贴等各种形式的政策扶持。地方政府应结合乡村企业的社会属性进行政策扶持,并针对公共投资的公益性加强监管;应进一步厘清乡村企业的股权结构,保障公共资源在社会福利供给中的可持续性、公共性;应巩固脱贫攻坚成果,积极发展富民产业。

【参考文献】

[1]Kerlin,J.A.Social enterprise in the United States and Europe:Understanding and learning from the differences[J].Voluntas,2006,17(3),246-262.

[2]王名,朱晓红.社会企业论纲[J].中国非营利评论,2010,(2):1-31.

[3]Steiner A,Teasdale S.Unlocking the Potential of Rural Social Enterprise[J].Journal of Rural Studies,2019,70:144-154.

[4]李健,张米安,顾拾金.社会企业助力扶贫攻坚:机制设计与模式创新[J].中国行政管理,2017,(7):67-72.

[5]何慧丽,杨光耀.农民合作社:一种典型的本土化社会企业[J].中国农业大学学报(社会科学版),2019,(3):127-136.

[6]陈靖.进入与退出:“资本下乡”为何逃离种植环节——基于皖北黄村的考察[J].华中农业大学学报(社会科学版),2013,(2):31-37.

[7]徐勇.由能人到法治:中国农村基层治理模式转换──以若干个案为例兼析能人政治现象[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),1996,(4):1-8.

[8]郎友兴,郎友根.从经济精英到村主任:中国村民选举与村级领导的继替[J].浙江社会科学,2003,(1):116-121+195.

[9]俞可平.中国的治理改革(1978-2018)[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2018,(3):48-59.

(责任编辑:刘 丹)

Decoding the Social Attributes of Rural Enterprises

in the Context of Rural Revitalization

WangYangliang

Abstract:Rural industrial revitalization and industrial poverty alleviation have dual goals of economic development and social welfare supply,which makes the enterprises involved have a certain degree of social attributes.Based on the investigation of a rural enterprise in the western region,this paper finds that the level of localization,ownership structure and income mechanism are the main factors affecting the social attributes of the enterprise;the social attributes of rural enterprises originate from the sinking of Party resources and organization mobilization,and the autonomy value of the local social community.In the future,rural quasi social enterprises with social attributes will be a new way for social forces to participate in Rural Revitalization.

Key words:Rural Revitalization;rural enterprises;social enterprises;social attributes;social welfare